Россыпи представляют собой отложения обломочных пород, содержащих какой-либо полезный минерал, которые образовались в результате разрушения коренных рудных месторождений. Продукты разрушения оставались на месте (элювиальные и делювиальные россыпи) или переносились водными потоками на значительные расстояния (аллювиальные россыпи).

Основное промышленное значение имеют аллювиальные россыпи, которые обычно располагаются в долинах рек и перекрыты наносами, называемыми торфами (от 1,5 до 20-30 м и более). Породы, подстилающие россыпь, называют плотиком, а металлосодержащий слой — песками. Мощность песков колеблется от 0,5 до 3 м, составляя иногда 10 — 15 м. Длина россыпей достигает нескольких километров при ширине, измеряемой сотнями метров. Россыпи обычно содержат следующие полезные ископаемые; золото, платину, алмазы, касситерит, шеелит и некоторые другие минералы.

Разработке россыпей предшествует разведка, которая осуществляется проведением шурфов и бурением. Шурфы и скважины располагаются линиями через определенное расстояние в зависимости от характера россыпи и категории разведываемых запасов. Для выбора способа разработки и составления проекта необходимы следующие данные:

Технология скважинной разработки россыпных и осадочных месторождений

— общие экономические и географические сведения о месторождении и прилегающем районе, путях сообщения, водоснабжении и электроснабжении;

— краткая геологическая характеристика россыпей;

— разрезы по шурфам и скважинам с данными о мощности пересекаемых пород, содержании полезных компонентов, крепости и вязкости пород, включении твердых пород, коэффициенте разрыхления и удельном весе пород; ситовый анализ отдельных пород;

— характеристика плотика (рельеф поверхности, крепость, степень и глубина разрушенности).

Общий порядок pa6oт по вскрыше аналогичен порядку работ в карьерах. Часто работы по вскрыше торфов проводят в зимний период, когда добыча мерзлых песков не производится вследствие значительных затруднений, возникающих при промывке. Пески обычно разрабатывают одним уступом из-за их незначительной мощности.

Наибольшее развитие работы по добыче песков имеют в теплое время года, когда производительно работают золотопромывочные устройства. Россыпи при открытой добыче разрабатывают экскаваторами, драгами, гидравлическими установками, скреперами-бульдозерами. Экскаваторный способ открытой разработки был рассмотрен выше. Кратко рассмотрим последние три способа разработки рос сыпей.

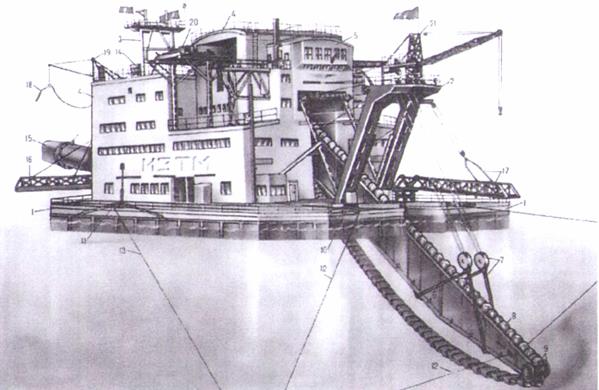

Рис. 9.1. Общий вид драги

Рис. 9.2 Общий вид электрической драги модели 250Д (250л):

1 — понтон: 2, 3 — соответственно передняя и задняя мачты; 4 — надстройка: 5 — драгерское помещение: 6 — черпаковая рама; 7 — подвес черпаковой рами; 8 — черпаковая цепь; 9 — нижний черпаковый барабан; 10, 11 — соответственно ведущие ролики исковых (12) и кормовых (13) маневровых канатов; 14 — свая; 15 – отвалообразователь (стакер); 16 – хвостовые колоды; 17 — береговой мостик (трап); 18 — силовой (береговой) кабель; 19 — консоль для подвески силового кабеля; 20 — мостовой кран: 21 – вспомогательный кран на передней мачте

Роторно гидравлическая разработка россыпных месторождений золота

Драги при работе перемещают с использованием свай или канатов. Свайные драги во время работы удерживаются тяжелыми и прочными сваями, расположенными в кормовой части. Сваи представляют собой железные клепаные балки, которые поднимаются полиспастами, укрепленными на задней мачте. Нижняя часть сваи снабжается литым из стали башмаком, которым она врезается в дно водоема.

При работе в забое драга опирается на одну из свай, вращаясь вокруг нее при помощи боковых канатов. Вторая свая в это время поднята. После полной отработки заходки и зачистки плотика производится подшагивание драги.

Сущность гидравлической разработки заключается в отделении горной породы (песков, торфов) от общего массива сильной струей воды с последующим перемещением разрушенной породы потоком воды до места переработки или складирования.

При гидравлическом способе разработки россыпей промывка песков на промывных приборах и удаление хвостов после промывки осуществляются также силой водного потока. Вода при гидравлическом способе разработки подводится по трубам к гидромонитору. Скорость истечения воды из насадки забоя достигает 20 — 50 м/с. В случае отсутствия необходимого для отвода песков уклона долины применяются гидравлические элеваторы или землесосы, которыми пески предварительно поднимаются на необходимую высоту.

Основными условиями применения гидравлической разработки россыпей являются:

— наличие большого количества воды. (Расход воды колеблется в пределах 8 — 60 м 3 на 1 м 3 разрабатываемых песков);

— возможность создания естественного или искусственного напора воды в 2- 18 атм.;

— возможность беспрепятственного отвода продуктов промывки — хвостов.

Гидравлический способ размыва песков был впервые применен в России при разработке золотых россыпей на Урале в 1830 г.

В настоящее время эта технология, наряду с дражной, является одной из основных при разработке россыпей. Кроме разработки россыпей гидравлическая разработка широко применяется при съемке наносов пород в карьерах, при строительстве плотин, выемке котлованов и при других строительных работах.

При использовании скреперно-бульдозерной технологии торфа и пески при этой геотехнологии вынимают бульдозерами и колесными скреперами. Бульдозеры чаще применяются с тракторами С-100 и Т-140. Скреперы обычно применяются с емкостью ковша 6 — 10 м 3 с тракторами тех же марок.

Скреперно-бульдозерные работы в основном применяются при разработке вечномерзлых россыпей глубиной до 12 — 14 м. В Магадане и Якутии этим способом добывается до 50 % всего металла.

Широкое применение скреперно-бульдозерных работ при добыче мерзлых песков объясняется тем, что в этом случае выемка песков производится слоями по мере оттайки их без затрат на рыхление. Бульдозеры применяют при перемещении пород на расстояние не более 100 — 170 м при общей глубине выемки до 2 — 2,5 м. Удельное давление машины на почву составляет около 0,5 кг/см 2 . Скреперы применяют при перемещении пород на расстояние 150 — 600 м при общей глубине выемки до 6 — 8 м. Удельное давление машины на почву составляет до 2 кг/см 2 . Для увеличения производительности машин, создания для них лучших условий работы и уменьшения потерь при выемке россыпь необходимо предварительно осушить путем отведения воды из разреза. Осушение производится (как и при гидравлическом способе разработки) с помощью руслоотводных, нагорных и капитальных канав.

На рис. 9.3. приведена расстановка оборудования на участке открытой разработки россыпи.

Рис. 9.3. Участок открытой разработки россыпи:

I — полигон добычных работ; II — полигон вскрышных работ; I — бульдозер;

2 — бункер; 3 — промывочная установка; I и 5 — отвалы хвостов промывки;

6 — разрезная канава; 7 — экскаватор

При большой глубине залегания россыпи могут отрабатываться и подземным способом. На практике так отрабатывают чаще всего россыпи в зоне вечной мерзлоты.

Системы разработки россыпей не отличаются многообразием и в соответствии с классификацией относятся к шестому классу систем с обрушением вмещающих пород.

Не останавливаясь на столбовых системах разработки россыпей с выемкой столбов находками и забоем-лавой, рассмотрим сплошные системы, применяющиеся при разработке россыпей в районах вечной мерзлоты при отсутствии или небольшом притоке воды через обрушенное пространство. Глубина залегания песков не должна быть менее 8-10 м, т. к. при меньшей мощности покрывающих пород может наблюдаться преждевременное обрушение кровли вблизи забоя.

Подготовка шахтного поля к очистной выемке состоит в проведении от ствола шахты откаточного штрека и поперечного штрека. Вдоль границ россыпи проводят бортовые вентиляционные штреки, одновременно служащие запасными выходами из забоя. На границах шахтного поля проходят вентиляционные шурфы. Очистную выемку начинают от разрезных штреков, ограничивающих шахтное поле по падению и восстанию долины.

Пески отбивают мелкошпуровым способом. Шпуры глубиной 1,2— 1,5 м бурят перфораторами или электросверлами. В зависимости от высоты забоя применяют двухрядное или трехрядное расположение шпуров (симметричное или в шахматном порядке). Отбитые пески доставляют до откаточного штрека скреперами, а по откаточному штреку до ствола шахты — в вагонетках. Конструкция системы позволяет применять конвейерный транспорт: пески грузят па забойный конвейер, с которого они поступают на главный конвейер 6 в откаточном штреке.

Для поддержания выработанного пространства вдоль забоя устанавливают ряд стоек с расстоянием между ними 1,5-2 м и два-три ряда костровой крепи. По мере подвигания забоя через каждые 8 — 10 м крепь переносят ближе к забою, а выработанное пространство за кострами обрушают. В редких случаях отбойку песков ведут ручным инструментом, предварительно оттаивая пески паром. Добытые пески складируют до начала лета в отвалы.

Источник: infopedia.su

Технология разработки россыпных месторождений золота

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан, Россия:

АО «Хакасэнергосбыт», Абакан, Россия:

Печенкина А. В., экономист, канд. экон. наук

Рассмотрены состояние и перспективы развития добычи золота из россыпных месторождений дражным способом. Предложено более дифференцированно подходить к планированию работы драг с учетом особенности технологии и организации горных работ, оптимизировать продолжительность промывочного сезона на основе пофакторного планирования основных производственных показателей. Сделаны выводы о возможности применения установленных взаимосвязей предлагаемых факторов с конкретными показателями при проектировании горных работ на дражных полигонах и в процессе эксплуатации драг.

- Main

- Catalog

- Journals

- Gornyi Zhurnal

- Obogashchenie Rud

- Tsvetnye Metally

- Chernye Metally

- Eurasian Mining

- Non-ferrous Metals

- CIS Iron and Steel Review

- MPT International

- Museums

Источник: rudmet.ru

Поиски и разведка россыпных месторождений золота

Применение электротомографии при поисках и разведке россыпей позволит вам понять, где может находиться золото, спланировать горные работы для разработки месторождения, повысить точность прогноза ресурсов и подсчета запасов.

Электротомография при поисках и разведке месторождений россыпного золота применяется для решения следующих задач:

- определение мощности торфов;

- определение глубины залегания поверхности плотика;

- поиск погребённых долин;

- определение рельефа плотика, выделение «карманов»;

- выделение областей распространения многолетнемерзлых пород с целью учёта затрат при проведении вскрышных работ.

Известно, что максимальные концентрации металла приурочены к фации плёсов и перекатов, характеризующихся грубым дисперсным составом (валуны, галька с песчаным заполнителем). Таким образом задачей геофизических исследований является выделение в разрезе и картирование в плане отложений русловой фации аллювия, с которой связано золото.

Как правило, рыхлые отложения русла хорошо отличаются по электрическому сопротивлению от пород коренных плотика. Это даёт возможность расчленять разрез с помощью метода электротомографии.

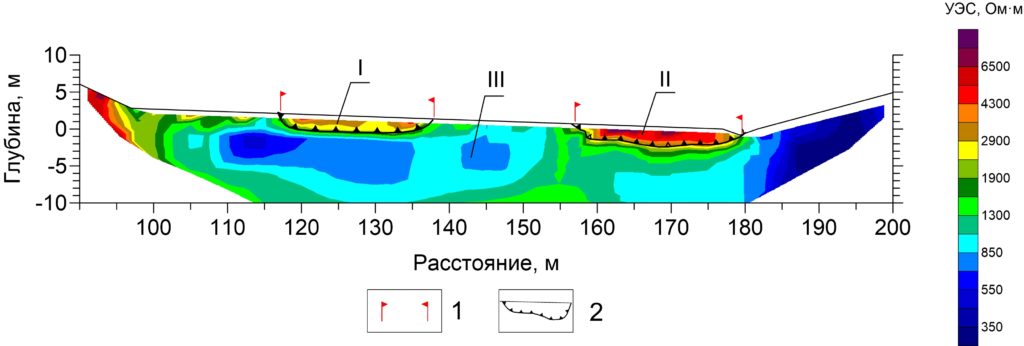

Русловая фация содержит валунно-галечниковые отложения и обладает высоким удельным электрическим сопротивлением (УЭС). Пример выделения границ русловой россыпи и палеорусла долинной россыпи показан на рисунке 1. Здесь аллювиальные золотоносные отложения залегают на плотике, представленном выветрелыми песчаниками. Границы россыпей уверенно выделяются на геоэлектрическом разрезе, что даёт возможность оценить мощность торфов и спланировать горные работы.

Рисунок 1 – Геоэлектрический разрез долины по данным электротомографии: I – долинная россыпь, II – русловая россыпь, III – плотик, 1 – границы перспективного участка отработки россыпи, 2 – подошва аллювиальных отложений (кровля плотика)

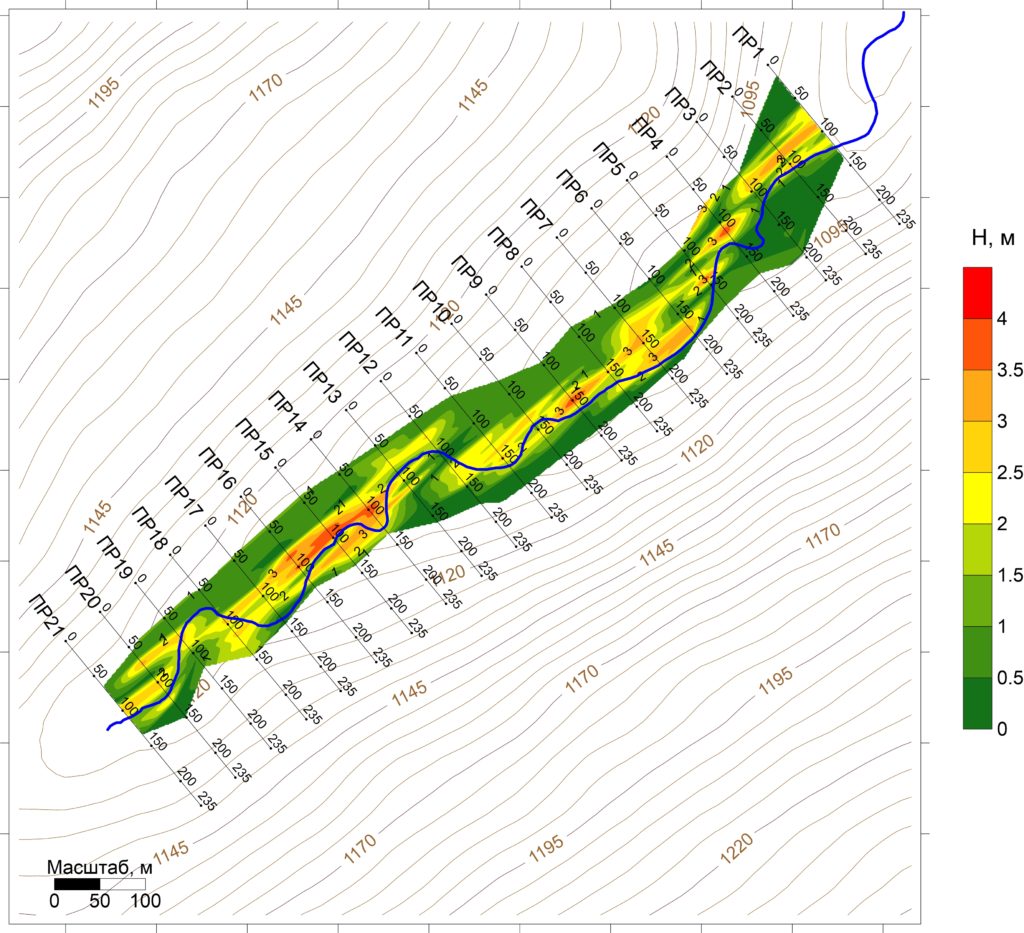

При площадных исследованиях строятся карты распределения УЭС на которых вытянутыми аномалиями повышенного сопротивления проявляются отложения палеорусел. Кроме этого, определяется мощность русловой фации аллювиальных отложений, перспективных на золотоносность, и выявляются «карманы» (рис. 2).

Рисунок 2 – Карта мощности золотоносной русловой фации аллювия по данным электротомографии

При наличии геофизических аномалий, подтверждённых единичными горными выработками, возможна оценка прогнозных ресурсов категории P1 или запасов категории С2.

Примеры полевых работ опубликованы в статье.

Источник: geoelectric.pro