Принято считать, что основополагающим экспериментом, доказавшим наличие собственных магнитных моментов у атомарных электронов, является опыт Штерна и Герлаха [Ш1]. Они, в откачанном объёме, направляли слабый ленточный пучок атомов серебра (с одним внешним электроном) сквозь зазор электромагнита, вдоль острия одного из его полюсов.

На нейтральные атомы магнитное поле не действует, но если атом имеет собственный магнитный момент, то в неоднородном магнитном поле, создававшемся благодаря особой форме наконечников полюсов электромагнита, на атом должна действовать ненулевая сила. Согласно представлениям квантовой механики, в опыте Штерна-Герлаха магнитный момент атома серебра мог быть ориентирован либо по внешнему магнитному полю и, значит, по его градиенту, либо против внешнего магнитного поля и, значит, против его градиента. Поэтому ожидалось, что, при пролёте вдоль острия полюса, одна часть атомов отклонится в направлении к острию, а другая – в направлении от острия. Сразу за окончанием острия находилась стеклянная пластинка, на которой осаждались пролетевшие вдоль острия атомы серебра, и картина их осаждения исследовалась с помощью измерительного микроскопа.

Опыт Штерна

Штерн и Герлах в своих статьях [Ш2,Ш1] заявляли о том, что они получили не подлежащее никаким сомнениям доказательство «пространственного квантования в магнитном поле», из которого следует наличие у атома серебра магнитного момента в один магнетон Бора. Но обратим внимание на главную методологическую ошибку, которой они обеспечили приговор своему результату.

Опыт считался ключевым в вопросе о пространственном квантовании магнитных моментов: если обнаружилось бы расщепление атомного пучка, то подтвердились бы представления квантовой механики. И расщепление обнаружилось, но почему-то была проигнорирована важная тонкость: для подтверждения квантовой механики было необходимо, чтобы все атомы серебра, влетавшие в магнитный зазор, имели одну и ту же скорость.

Ведь если бы атом отклоняла постоянная сила, пропорциональная градиенту магнитного поля и не зависящая от скорости атома, то результирующее линейное отклонение dz атома зависело бы от времени t действия этой силы – а это время равно отношению длины l области неоднородного поля к скорости атома V. То есть, линейное отклонение, набранное атомом, зависело бы от его скорости – и весьма критично: при постоянном поперечном ускорении a оно составляло бы dz=at 2 /2=(a/2)(l 2 /V 2 ), т.е. оно было бы обратно пропорционально квадрату скорости атома.

Теперь заметим, что исходный пучок атомов серебра выходил из отверстия в стенке печи, содержавшей в своей полости пары серебра. Для температуры 1050 о С [Ш1], максвелловское распределение атомов серебра по скоростям имеет пик при скорости 470 м/с и ширину на полувысоте около 500 м/с. Но, в опыте Штерна-Герлаха, никакая селекция атомов пучка по скоростям не проводилась. Значит, в магнитном зазоре пролетали атомы, имевшие разброс по скоростям ~100% – что, по логике действия неоднородного поля на магнитные моменты атомов, дало бы разброс линейных отклонений ~200%. Тогда не наблюдалось бы расщепление пучка: отпечаток представлял бы собой размытое сплошное пятно, и ни о каком определении магнитного момента атома серебра, «равного одному магнетону Бора», с точностью в 10% [Ш1], не могло бы быть и речи.

Опыт Штерна (анимация)

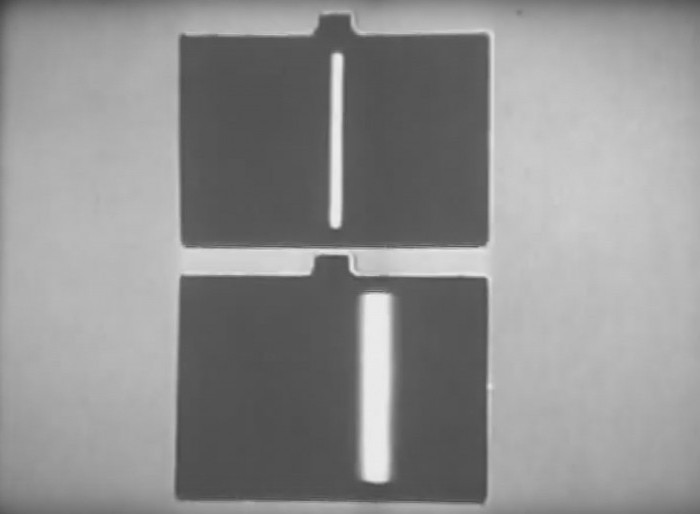

Однако, расщепление пучка имело место. Правда, исходный ленточный пучок оставил «самый удачный» отпечаток не в виде двух полосок – которые дали бы атомы, отклонившиеся в полёте либо к острию, либо от острия – а в виде своеобразной замкнутой фигуры (см. Рис.7.8) [Ш1]. Эта «улыбка Чеширского кота» наводит на подозрение: а не

Рис.7.8. Отклонение «вверх» на отпечатке соответствует

отклонению в направлении к острию.

получилась ли она в результате классического, электромагнитного воздействия на летящие атомы? Нам, конечно, напомнят, что электромагнитным воздействиям подвержены заряженные частицы, а не нейтральные атомы. А мы в ответ тоже напомним, что, по логике «цифрового» физического мира, «нейтральный» атом способен имитировать ненулевой электрический заряд в диапазоне от -e до +e – через продуцирование зарядовых разбалансов (7.1). Как обсуждалось выше (7.7), в магнитном поле атомы металлов продуцируют кратковременные «щелчки» зарядовых разбалансов чередующихся знаков – с частотой, прямо пропорциональной индукции магнитного поля. Обладая, на коротких интервалах времени, эффективным зарядом -e или +e, летящий атом серебра подвержен электромагнитным воздействиям, искривляющим его траекторию.

И, как показал наш анализ опыта Штерна-Герлаха, магнитное воздействие не приводило здесь к заметным траектория атомов – магнитное поле обеспечивало лишь «щелчки» зарядовых разбалансов, а результирующая картина рассеяния определялась электрическими воздействиями на атомы при их пролёте сквозь малые диафрагмы. Действительно, в нескольких миллиметрах от входного торца зазора магнита находилась щелевая диафрагма с размерами 0.8 мм × 35 мкм, а в 3.5 см перед ней – круглая диафрагма с радиусом отверстия 31 мкм.

Сильное магнитное поле действовало не только в зазоре магнита, оно «выпячивалось» из входного и выходного торцов этого зазора. Обе диафрагмы были пробиты в лоскутках платиновой фольги – которые, будучи не ферромагнитными, практически, не искажали поле, которое «выпячивалось» навстречу летящим атомам.

Т.е., на всей длине своего полёта в установке Штерна-Герлаха, атомы серебра продуцировали «щелчки» зарядовых разбалансов. Когда такой атом пролетал сквозь диафрагму не точно по центру, а ближе к какому-то её краю, каждый кратковременный ненулевой заряд атома индуцировал на этом краю диафрагмы заряд противоположного знака, и атом, из-за кулоновского притяжения, приобретал приращение вектора скорости, направленное к этому краю диафрагмы. Если в области щелевой диафрагмы, при магнитной индукции ~1 Тл, «щелчки» зарядовых разбалансов того или иного знака повторялись на частоте ~1 ГГц, то в области круглой диафрагмы, при индукции, на два порядка меньшей, соответствующая частота составляла ~10 МГц. Тогда, при скорости атома 470 м/с, на времени пролёта мимо кромки круглой диафрагмы, при её толщине 40 мкм, укладывалось всего два «щелчка» зарядовых разбалансов обоих знаков, а для щелевой диафрагмы эта цифра составляла ~200. На каждом таком «щелчке», атом получал поперечное приращение скорости dV, направленное к кромке диафрагмы:

, (7.8.1)

, (7.8.1)

где a — поперечное ускорение атома, t — длительность «щелчка» зарядового разбаланса, k — коэффициент эффективности индуцирования противоположного заряда, e — элементарный заряд, e0 — диэлектрическая проницаемость вакуума, s — эффективное расстояние между летящим атомом и индуцированным зарядом, m — масса атома. При этом, угол поворота траектории, набиравшийся за один щелчок «зарядового разбаланса, составлял da=dV/ V. Итоговый угол поворота Da определялся умножением da на количество N «щелчков» зарядовых разбалансов при пролёте мимо кромки, т.е.

, (7.8.2)

где D — толщина диафрагмы, f — частота повторения «щелчков» зарядовых разбалансов. При ничтожном количестве этих «щелчков» на первой, круглой диафрагме, она не вносила значимых возмущений в проходящий пучок – разве что отклоняла медленные атомы, пролетавшие вблизи кромки, так что поток атомов, попадавший в щелевую диафрагму, имел пространственную селекцию по скоростям: вблизи правого и левого краёв диафрагмы, он был обеднён медленными атомами.

Опыт Штерна.

Немецкий физик Штерн в 1920 году провел опыт по определения скорости теплового движения молекул серебра в вакууме при определенной температуре.

Он взял два коаксиальных цилиндра. R – радиус внешнего, r – радиус внутреннего. Внутри цилиндров вакуум.

По оси О натянута тонкая платиновая проволока, покрытая слоем серебра. По проволоке пропускают электрический ток. Слой серебра испаряется, образуя газ из атомов серебра при температуре Т. Атомы серебра проходят через щель во внутреннем цилиндре и в точке А дает видимую полоску. Цилиндры приводят во вращение с угловой скоростью ω против часовой стрелки. При этом полоска смещается в точку В. Это происходит потому, что пока атомы серебра проходят расстояние равное диаметру цилиндра D, сам цилиндр успевает повернуться на угол φ, где t =(R – r) / –время пролета атомов расстояния (R – r) со скорость

При этом смещение полоски s будет равно S = vt, где v – линейная скорость точки А v = ωR. Тогда S = vt = ωRt → t = S/ωR

t =(R – r) / S/ωR = (R – r) / = ωR (R – r) /S

Средняя квадратичная скорость, полученная в опыте Штерна совпала со средней квадратичной скоростью, рассчитанной по формуле p = 1/3 m0nv 2 что является экспериментальным доказательством МКТ газов.

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил.

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах.

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют.

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов.

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения.

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник.

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора.

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов — вирусов (в т.

Источник: studopedia.info

Опыт Штерна — экспериментальное подтверждение теории

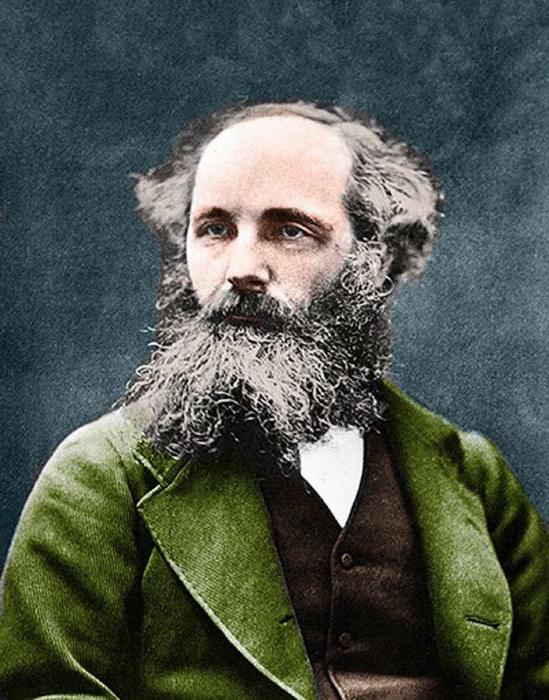

Понимание того, что в основе строения любого вещества лежит существование мельчайших частиц – атомов и молекул, находящихся в непрерывном движении и активном взаимодействии между собой, – возникло в XIX веке. В разработке молекулярно-кинетической теории на бумаге участвовали физики Рудольф Клаузиус, Людвиг Больцман и особенно Джеймс Максвелл. Вскоре последовали и подтверждающие её практические исследования. Важнейшим из них является опыт Штерна, проведенный в 1920 году.

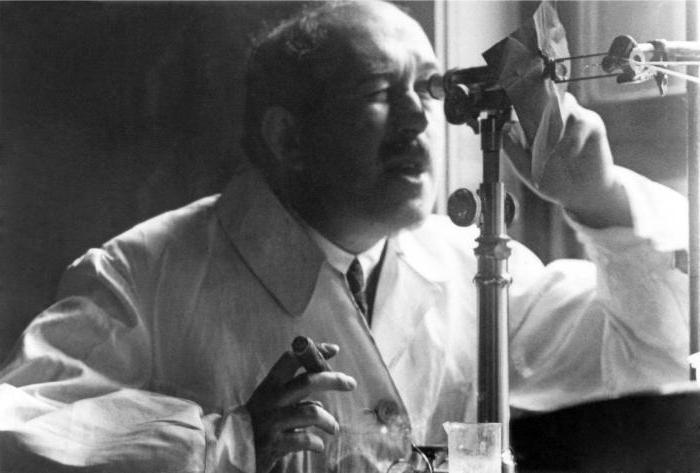

Гений эксперимента

В биографии нобелевского лауреата по физике (1943 г.) Отто Штерна (1888-1969) есть период, когда он успешно занимался теоретическими разработками проблем термодинамики на основе постулатов квантовой механики. Руководителем его научной работы одно время был Альберт Эйнштейн. Подлинное уважение со стороны научной общественности ему принесла деятельность физика-экспериментатора. Он разработал уникальные приборы, опытным путём подтверждавшие и развивавшие теоретические выкладки.

Кроме классического эксперимента по измерению скорости теплового движения частиц, известен опыт Штерна-Герлаха, в результате которого было доказано существование спина — момента импульса атомного ядра или атома. Этот эксперимент, проведенный в 1922 году совместно с Вальтером Герлахом (1889-1979), стал важнейшим доказательством основных постулатов квантовой теории.

Описание прибора

Эксперимент 1920 года, результатом которого стало доказательство распределения скоростей теплового движения молекул, был осуществлен с помощью технически несложной установки. Основой прибора послужили два коаксиальных (соосных) цилиндра разного диаметра, внутри которых путём откачки воздуха была создана область низкого давления. На общей оси расположена проволока из платины с тонким серебряным напылением. При подключении к концам проводника электрического тока происходит нагревание проволоки до температуры, превышающей точку плавления серебра. Возникает испарение атомов металла, которые начинают прямолинейное равномерное движение к внутренней поверхности маленького цилиндра.

В малом цилиндре прорезается узкая щель, сквозь которую атомы металла проникают внутрь большого. Внешний, наружный цилиндр имеет комнатную температуру, что обеспечивает быстрое охлаждение разогретых металлических частиц. Если цилиндры не вращаются, атомы «прилипают» к экрану и оседают напротив прорези в виде ровной посеребренной полоски. Опыт Штерна заключался в следующем: когда оба цилиндра начинали вращать с определенной угловой скоростью, образовывалась размытая полоска налета, смещенная в ту сторону, которая противоположна направлению вращения.

Измерение скорости молекулярного движения

Главный показатель, который сделал видимым опыт Штерна, — скорость молекул V. Было установлено, что средняя скорость, с которой двигаются при испарении атомы серебра при нагревании спирали до 1200 °C, – от 560 до 650 м/с.

Для измерения её Штерн получил все необходимые данные:

• S — смещение полосы серебра при вращении от того положения, которое она занимала в состоянии покоя;

• L — путь, пройденный атомами (расстояние между внутренними поверхностями цилиндров);

• U — скорость перемещения точек поверхности внешнего цилиндра;

• t – время пролета атомов.

Результат, экспериментально полученный немецким физиком — V = S / U = L / V = UL / S — совпал со значениями, полученными в результате рассмотрения молекулярно-кинетической теории. Средняя скорость движения молекул серебра, определенная теоретически, была равна 584 м/с.

Это стало доказательством справедливости постулатов, сформулированных её основоположниками, видное место среди которых занимает Джеймс Максвелл.

Закон распределения Максвелла

Кратко опыт Штерна можно определить как визуализацию распределения скорости теплового движения атомов и молекул. При осаждении серебра на стенках внешнего цилиндра, когда система находится в состоянии покоя, получалась полоска с достаточно четкими краями. При вращении цилиндров она выходила размытой.

Причина этого – различие в скорости движения атомов, испускаемых при испарении серебряного покрытия проволоки. Более быстрые частицы осаждались с меньшим смещением от прорези в малом цилиндре, а те, что двигались медленнее, успевали преодолеть большее расстояние. Соотношение скоростей укладывается в пропорцию, предсказанную вычислениями Максвелла. Кривая поперечного сечения полученного напыления совпадает по форме с графическим выражением формул, послуживших основой молекулярно-кинетической теории.

Теория, проверенная практикой

Большое значение, которое имеет экспериментальная физика, опыт Штерна показывает особенно наглядно. Умение найти способ доказательства правильности теоретических постулатов особенно ценно, когда предметом научных исследований становятся объекты, неразличимые невооруженным глазом.

Последующая история науки, когда физика вступила в фазу исследования строения атома в период поиска элементарных частиц, доказала это. Одним из пионеров нового течения был немецкий физик, гениальный экспериментатор Отто Штерн.

Источник: www.syl.ru