Металлы – это вещества, имеющие кристаллическую структуру. При нагревании они способны плавиться, то есть переходить в текучее состояние. Одни из них имеют невысокую температуру плавления: их можно расплавить, поместив в обычную ложку и держа над пламенем свечи. Это свинец и олово. Другие возможно расплавить только в специальных печах.

Высокой температурой плавления обладают медь и железо. Для ее понижения в металл вводят добавки. Полученные сплавы (сталь, бронза, чугун, латунь) имеют температуру плавления ниже, чем исходный металл.

От чего же зависит температура плавления металлов? Все они имеют определенные характеристики – теплоемкость и теплопроводность металлов. Теплоемкостью называют способность при нагревании поглощать теплоту. Ее численный показатель – удельная теплоемкость. Под ней подразумевается количество энергии, которое способна поглотить единица массы металла, нагреваемая на 1°С.

От этого показателя зависит расход топлива на нагревание металлической заготовки до нужной температуры. Теплоемкость большинства металлов находится в пределах 300-400 Дж/(кг*К), металлических сплавов – 100-2000 Дж/(кг*К).

Теплопроводность, конвекция, излучение. 8 класс.

Теплопроводность металлов – это перенос тепла от более горячих частиц к более холодным по закону Фурье при их макроскопической неподвижности. Она зависит от структуры материала, его химического состава и типа межатомной связи. В металлах передача тепла производится электронами, в других твердых материалах – фононами.

Теплопроводность металлов тем выше, чем более совершенную кристаллическую структуру они имеют. Чем больше металл имеет примесей, тем более искажена кристаллическая решетка, и тем ниже теплопроводность. Легирование вносит такие искажения в структуру металлов и понижает теплопроводность относительно основного металла.

У всех металлов хорошая теплопроводность, но у одних выше, чем у других. Пример таких металлов – золото, медь, серебро. Более низкая теплопроводность – у олова, алюминия, железа. Повышенная теплопроводность металлов является достоинством либо недостатком, в зависимости от сферы их использования. Например, она необходима металлической посуде для быстрого нагрева пищи.

В то же время применение металлов с высокой теплопроводностью для изготовления ручек посуды затрудняет ее использование – ручки слишком быстро нагреваются, и до них невозможно дотронуться. Поэтому здесь используют теплоизолирующие материалы.

Еще одна характеристика металла, влияющая на его свойства – тепловое расширение. Оно выглядит как увеличение в объеме металла при его нагревании и уменьшение – при охлаждении. Это явление обязательно необходимо учитывать при изготовлении металлических изделий. Так, например, крышки кастрюль делают накладными, у чайников тоже предусмотрен зазор между крышкой и корпусом, чтобы при нагревании крышку не заклинило.

Для каждого металла вычислен коэффициент теплового расширения. Его определяют нагреванием на 1°С опытного образца, имеющего длину 1 м. Самый большой коэффициент имеют свинец, цинк, олово. Поменьше он у меди и серебра. Еще ниже – железа и золота.

Теплопроводность ППУ. Коэффициент теплопроводности ППУ.

По химическим свойствам металлы делятся на несколько групп. Существуют активные металлы (например, калий или натрий), способные мгновенно вступать в реакцию с воздухом или водой. Шесть самых активных металлов, составляющий первую группу периодической таблицы, называют щелочными. Они имеют маленькую температуру плавления и так мягки, что могут быть разрезаны ножом. Соединяясь с водой, они образуют щелочные растворы, отсюда и их название.

Вторую группу составляют щелочноземельные металлы – кальций, магний и пр. Они входят в состав многих минералов, более твердые и тугоплавкие. Примерами металлов следующих, третьей и четвертой групп, могут служить свинец и алюминий. Это довольно мягкие металлы и они часто используются в сплавах. Переходные металлы (железо, хром, никель, медь, золото, серебро) менее активны, более ковки и часто применяются в промышленности в виде сплавов.

Положение каждого металла в ряду активности характеризует его способность вступать в реакцию. Чем активнее металл, тем легче он забирает кислород. Их очень трудно выделить из соединений, в то время, как малоактивные виды металлов можно встретить в чистом виде. Самые активные из них – калий и натрий – хранят в керосине, вне его они сразу же окисляются.

Из металлов, используемых в промышленности, наименее активным является медь. Из нее делают резервуары и трубы для горячей воды, а также электрические провода.

Источник: fb.ru

Теплопроводность выше чем у серебра

Физика, как наука утверждает, что в природе существуют три вида теплопередачи: теплопроводность, конвекция и лучистый теплообмен. Практически во всех источниках просматривается данная иерархия – на первом месте теплопроводность, на втором – конвекция и на третьем – лучистый теплообмен.

Почему сложилась такая последовательность, очевидно, из истории открытия данных явлений. Если теплопроводность и конвекция были известны древним людям, то электромагнитные волны были предсказаны Максвеллом, а затем открыты Герцем только в конце 19 века (1888 году).

«Теплопередача — это процесс переноса теплоты внутри тела или от одного тела к другому, обусловленный разностью температур».

Теплопередачу в газах и жидкостях еще можно представить как взаимное проникновение молекул и атомов – горячих в более холодную, а холодных в горячую среду. Но как происходит теплопередача в твердых телах?

Я уже частично коснулся проблемы теплопередачи в предыдущей статье «Получение теплоты», когда речь шла о крафоне. Краснофотонное излучение и переизлучение – это и есть, теплопередача в твердых телах. Особенно хорошо это свойство выражено в металлах. Хорошую теплопроводность в металлах физики связывают с присутствием свободных электронов. Но есть один диэлектрик по имени «алмаз», у которого нет свободных, нет слабо связанных электронов, но его теплопроводность зашкаливает.

Теплопроводность алмаза

Какой минерал на Земле, описывая который мы как попугаи повторяем «самый», «самый». Нет, не золото и не платина – это алмаз. Самый твердый, самый дорогой, самый износостойкий, самый блестящий, самый редкий и т.д.

Есть еще одно свойство, связанное с алмазом и словом самый – его теплопроводность. Теплопроводность алмаза при комнатной температуре в 3 — 6 раз выше теплопроводности серебра и меди, самых теплопроводных металлов на Земле. Сколько бы вы не грели алмаз в сжатой ладони, он останется холодным. Если сделать из алмаза чайную ложечку, то вы каждый раз, опуская ее в горячий чай, будете обжигать пальцы.

Как и чем можно объяснить самую высокую теплопроводность алмаза? Чтобы разобраться с этим не простым вопросом, обратимся к теплопроводности металлов.

Металлы, как известно, являются проводниками, причем, чем лучше металл проводит электрический ток, тем он лучше и проводит тепло. Наука связывает данный эффект со свободными электронами, которые под действием разности потенциалов, выстраиваются в цепь и создают прохождение электрического тока.

Возьмем медный стержень длиной несколько сантиметров и будем нагревать один конец. Через некоторое, весьма короткое, время второй конец также будет нагреваться. Физики говорят – стержень обладает теплопроводностью, а свободные, не связанные или слабо связанные электроны, быстро перемещаются и переносят теплоту вдоль стержня.

Медь прекрасный проводник электрического тока. Тогда что происходит с алмазом – он диэлектрик и у него нет свободных электронов-зарядов, а теплопроводность в 5 раз выше, чем у меди.

На мой взгляд, высокая теплопроводность алмаза связана с тремя факторами:

- строением кристаллической решетки;

- малыми расстояниями между атомами;

- плотным электромагнитным эфиром.

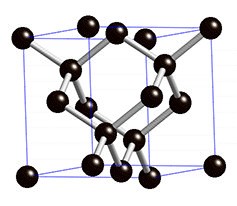

В кристаллической решётке алмаза каждый атом углерода жестко связан ковалентными связями с четырьмя другими атомами, размещёнными на одинаковом расстоянии. Эти связи по всем направлениям одинаково прочные. Лишним доказательством того, что у алмаза нет свободных электронов говорит о его очень малом коэффициенте теплового расширения (0,0000008), немного уступая кварцевому стеклу.

Поскольку у алмаза не может быть конвекции, и нет свободных электронов, то очевидно, основным видом теплопередачи в алмазе является лучистый теплообмен. Структура кристаллической решетки усиливает этот процесс. Даже незначительная разность тепловых потенциалов с помощью излучения быстро выравнивает их.

Снова вернемся к металлам и еще раз разберемся со словами теплопроводность, конвекция и лучистый теплообмен. Начнем с теплопроводности, что скрывается под этим словом?

Под данным словом кроется некий диффузионный перенос теплоты от одного атома к другому. Т.е. свободные электроны, нагретые на одном конце стержня, через некоторое время должны появиться на другом конце стержня и нагреть его. Но так ли это.

Рассудим логически, какой колонии электронов нужно перебежать хотя бы на несколько миллиметров, не говоря уже от одного конца стержня к другому, чтобы выровнять температуру, если каждый из них может перенести 1 квант энергии. Получается, что практически все «горячие» электроны должны перебежать на данное расстояние или на противоположную сторону стержня, чтобы нагреть его до той же температуры. Но, в таком случае, они должны возвратиться обратно, иначе нарушится кристаллическая решетка горячего конца, и металл развалится. А как они вернутся обратно, если температурный градиент направлен в одну сторону?

У физиков есть еще одна версия по переносу тепла. Свободные электроны контактируют, иначе соударяются с другими себе подобными и таким образом, по цепочке переносят тепло с нагретого конца к холодному. Но как заставить контактировать эти электроны, они же свободные и летят куда хотят.

Не путать с электрическим током, там электроны подчиняются внешнему электрическому полю, т.к. сами находятся под зарядом и по команде этого поля они выстраиваются в проводящую цепочку. А тепловое, нейтральное поле для свободных электронов не указ, да к тому же пространства вокруг, гораздо больше, чем для мячей футбольное поле.

Представьте картину, каждому игроку противоборствующих команд дали по мячу и поставили задачу: попасть в такой же мяч противника. Удары выполняются по очереди с разных сторон поля. И сколько же ударов нужно нанести игрокам, чтобы попасть в заветную мишень. Даже у классных игроков процент попадания будет низкий, не говоря уже о дилетантах, свободных хаотичных игроках. Перенос тепла в этом случае будет ничтожным.

В любых телах и веществах существует только один перенос энергии от одного атома к другому – это электромагнитный или лучеиспускание, что и косвенно подтверждает нам замечательный минерал – алмаз.

Поэтому, теплопроводность есть не что иное, как тот самый лучистый теплообмен. Отсюда следует, что в природе существуют не три вида теплопередачи, а два: лучистый теплообмен и конвекция. По большому счету, конвективные потоки тоже связаны с лучистым теплообменом, но поскольку они идут только в разреженных субстанциях – жидкостях и газах, то конвекцию пока оставим в покое.

В большинстве случаев, в земных условиях, разности температур нет, но теплообмен, как мы знаем, не прекращается между ними ни на долю секунды.

Вот здесь я ловлю себя на слове. Если разности температур не было, то не было бы и теплопередачи. В любом веществе всегда существует разность температур и давлений, только эту разницу мы ничем измерить не можем. Еще не изобрело человечество таких чувствительных приборов, которыми можно было измерить разность температур между молекулами.

Поэтому, определение теплопередачи в общем виде должно быть записано следующим образом: теплопередача — это процесс переноса теплоты внутри тела или от одного тела к другому, обусловленный разностью температур, с помощью электромагнитного излучения.

В широком, всеобъемлющем, смысле формулировка теплопередачи сводится к весьма короткому словосочетанию:

Теплопередача – это выравнивание теплового потенциала.

Вывод из вышесказанного: стены наших зданий нужно делать из воздуха, а батареи отопления в домах следует изготавливать из алмаза!

Источник: gennady-ershov.ru

Теплопроводность и коэффициент теплопроводности. Что это такое.

Так что же такое теплопроводность? С точки зрения физики теплопроводность – это молекулярный перенос теплоты между непосредственно соприкасающимися телами или частицами одного тела с различной температурой, при котором происходит обмен энергией движения структурных частиц (молекул, атомов, свободных электронов).

Можно сказать проще, теплопроводность – это способность материала проводить тепло. Если внутри тела имеется разность температур, то тепловая энергия переходит от более горячей его части к более холодной. Передача тепла происходит за счет передачи энергии при столкновении молекул вещества. Происходит это до тех пор, пока температура внутри тела не станет одинаковой. Такой процесс может происходить в твердых, жидких и газообразных веществах.

На практике, например в строительстве при теплоизоляции зданий, рассматривается другой аспект теплопроводности, связанный с передачей тепловой энергии. В качестве примера возьмем «абстрактный дом». В «абстрактном доме» стоит нагреватель, который поддерживает внутри дома постоянную температуру, скажем, 25 °С. На улице температура тоже постоянная, например, 0 °С.

Вполне понятно, что если выключить обогреватель, то через некоторое время в доме тоже будет 0 °С. Все тепло (тепловая энергия) через стены уйдет на улицу.

Чтобы поддерживать температуру в доме 25 °С, нагреватель должен постоянно работать. Нагреватель постоянно создает тепло, которое постоянно уходит через стены на улицу.

Коэффициент теплопроводности.

Количество тепла, которое проходит через стены (а по научному — интенсивность теплопередачи за счет теплопроводности) зависит от разности температур (в доме и на улице), от площади стен и теплопроводности материала, из которого сделаны эти стены.

Для количественной оценки теплопроводности существует коэффициент теплопроводности материалов. Этот коэффициент отражает свойство вещества проводить тепловую энергию. Чем больше значение коэффициента теплопроводности материала, тем лучше он проводит тепло. Если мы собираемся утеплять дом, то надо выбирать материалы с небольшим значением этого коэффициента.

Чем он меньше, тем лучше. Сейчас в качестве материалов для утепления зданий наибольшее распространение получили утеплители из минеральной ваты, и различных пенопластов. Набирает популярность новый материал с улучшенными теплоизоляционными качествами — Неопор.

Коэффициент теплопроводности материалов обозначается буквой ? (греческая строчная буква лямбда) и выражается в Вт/(м2*К). Это означает, что если взять стену из кирпича, с коэффициентом теплопроводности 0,67 Вт/(м2*К), толщиной 1 метр и площадью 1 м2., то при разнице температур в 1 градус, через стену будет проходить 0,67 ватта тепловой энергии.

Если разница температур будет 10 градусов, то будет проходить уже 6,7 ватта. А если при такой разнице температур стену сделать 10 см, то потери тепла будут уже 67 ватт. Подробней о методике расчета теплопотерь зданий можно посмотреть здесь.

Следует отметить, что значения коэффициента теплопроводности материалов указываются для толщины материала в 1 метр. Чтобы определить теплопроводность материала для любой другой толщины, надо коэффициент теплопроводности разделить на нужную толщину, выраженную в метрах.

В строительных нормах и расчетах часто используется понятие «тепловое сопротивление материала». Это величина обратная теплопроводности. Если, на пример, теплопроводность пенопласта толщиной 10 см — 0,37 Вт/(м2*К), то его тепловое сопротивление будет равно 1 / 0,37 Вт/(м2*К) = 2,7 (м2*К)/Вт.

Коэффициент теплопроводности материалов.

Ниже в таблице приведены значения коэффициента теплопроводности для некоторых материалов применяемых в строительстве.

| Материал | Коэфф. тепл. Вт/(м2*К) |

| Алебастровые плиты | 0,470 |

| Алюминий | 230,0 |

| Асбест (шифер) | 0,350 |

| Асбест волокнистый | 0,150 |

| Асбестоцемент | 1,760 |

| Асбоцементные плиты | 0,350 |

| Асфальт | 0,720 |

| Асфальт в полах | 0,800 |

| Бакелит | 0,230 |

| Бетон на каменном щебне | 1,300 |

| Бетон на песке | 0,700 |

| Бетон пористый | 1,400 |

| Бетон сплошной | 1,750 |

| Бетон термоизоляционный | 0,180 |

| Битум | 0,470 |

| Бумага | 0,140 |

| Вата минеральная легкая | 0,045 |

| Вата минеральная тяжелая | 0,055 |

| Вата хлопковая | 0,055 |

| Вермикулитовые листы | 0,100 |

| Войлок шерстяной | 0,045 |

| Гипс строительный | 0,350 |

| Глинозем | 2,330 |

| Гравий (наполнитель) | 0,930 |

| Гранит, базальт | 3,500 |

| Грунт 10% воды | 1,750 |

| Грунт 20% воды | 2,100 |

| Грунт песчаный | 1,160 |

| Грунт сухой | 0,400 |

| Грунт утрамбованный | 1,050 |

| Гудрон | 0,300 |

| Древесина — доски | 0,150 |

| Древесина — фанера | 0,150 |

| Древесина твердых пород | 0,200 |

| Древесно-стружечная плита ДСП | 0,200 |

| Дюралюминий | 160,0 |

| Железобетон | 1,700 |

| Зола древесная | 0,150 |

| Известняк | 1,700 |

| Известь-песок раствор | 0,870 |

| Ипорка (вспененная смола) | 0,038 |

| Камень | 1,400 |

| Картон строительный многослойный | 0,130 |

| Каучук вспененный | 0,030 |

| Каучук натуральный | 0,042 |

| Каучук фторированный | 0,055 |

| Керамзитобетон | 0,200 |

| Кирпич кремнеземный | 0,150 |

| Кирпич пустотелый | 0,440 |

| Кирпич силикатный | 0,810 |

| Кирпич сплошной | 0,670 |

| Кирпич шлаковый | 0,580 |

| Кремнезистые плиты | 0,070 |

| Латунь | 110,0 |

| Лед 0°С | 2,210 |

| Лед -20°С | 2,440 |

| Липа, береза, клен, дуб (15% влажности) | 0,150 |

| Медь | 380,0 |

| Мипора | 0,085 |

| Опилки — засыпка | 0,095 |

| Опилки древесные сухие | 0,065 |

| ПВХ | 0,190 |

| Пенобетон | 0,300 |

| Пенопласт ПС-1 | 0,037 |

| Пенопласт ПС-4 | 0,040 |

| Пенопласт ПХВ-1 | 0,050 |

| Пенопласт резопен ФРП | 0,045 |

| Пенополистирол ПС-Б | 0,040 |

| Пенополистирол ПС-БС | 0,040 |

| Пенополиуретановые листы | 0,035 |

| Пенополиуретановые панели | 0,025 |

| Пеностекло легкое | 0,060 |

| Пеностекло тяжелое | 0,080 |

| Пергамин | 0,170 |

| Перлит | 0,050 |

| Перлито-цементные плиты | 0,080 |

| Песок 0% влажности | 0,330 |

| Песок 10% влажности | 0,970 |

| Песок 20% влажности | 1,330 |

| Песчаник обожженный | 1,500 |

| Плитка облицовочная | 1,050 |

| Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 | 0,036 |

| Полистирол | 0,082 |

| Поролон | 0,040 |

| Портландцемент раствор | 0,470 |

| Пробковая плита | 0,043 |

| Пробковые листы легкие | 0,035 |

| Пробковые листы тяжелые | 0,050 |

| Резина | 0,150 |

| Рубероид | 0,170 |

| Сланец | 2,100 |

| Снег | 1,500 |

| Сосна обыкновенная, ель, пихта (450…550 кг/куб.м, 15% влажности) | 0,150 |

| Сосна смолистая (600…750 кг/куб.м, 15% влажности) | 0,230 |

| Сталь | 52,0 |

| Стекло | 1,150 |

| Стекловата | 0,050 |

| Стекловолокно | 0,036 |

| Стеклотекстолит | 0,300 |

| Стружки — набивка | 0,120 |

| Тефлон | 0,250 |

| Толь бумажный | 0,230 |

| Цементные плиты | 1,920 |

| Цемент-песок раствор | 1,200 |

| Чугун | 56,0 |

| Шлак гранулированный | 0,150 |

| Шлак котельный | 0,290 |

| Шлакобетон | 0,600 |

| Штукатурка сухая | 0,210 |

| Штукатурка цементная | 0,900 |

| Эбонит | 0,160 |

г. Воронеж, ул. Лизюкова, д.66

Источник: www.econel.ru