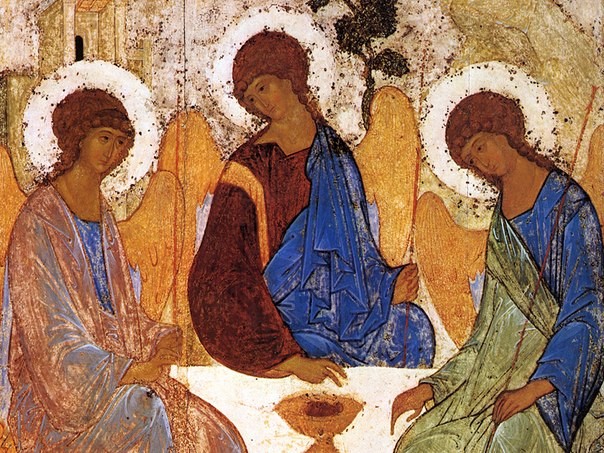

В Сети опубликованы первые фотографии, сделанные после прибытия иконы Андрея Рублева "Святая Троица" из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву Лавру

Впервые с 1917 года икону Андрея Рублева «Троица» принесли в Троице-Сергиеву лавру

В рамках торжеств в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкую Сергиеву лавру впервые с 1917 года принесли икону «Троица», написанную преподобным Андреем Рублевым.

Знаменитая святыня, постоянно пребывающая в Государственной Третьяковской галерее, доставлена в Лавру на период торжеств 17-18 июля 2022 года, сообщает сайт «Патриархия.ru».

«Знаменитая икона Троицы прп. Андрея Рублева, находящаяся в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи, в ночь на 17 июля впервые после 1917 года была принесена в Троице-Сергиеву лавру в рамках торжеств, посвященых 600-летию обретения мощей преподобного Сергия», – отмечается в сообщении.

Андрей Рублёв. Троица / История одного шедевра

Подчеркивается, что с целью подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Министерством культуры России была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности этой святыни.

Уточняется, что икона «Троица» была перевезена в Лавру «в специально изготовленной климатической витрине», а после завершения торжеств ее перевезут обратно в Третьяковскую галерею.

– В этом году по моему ходатайству перед властями наш праздник украшен пребыванием в этом святом храме чудотворного образа Святой Троицы, написанного преподобным Андреем Рублевым, – сказал о принесении иконы в Троице-Сергиеву лавру Святейший Патриарх Кирилл 17 июля после малой вечерни в Троицком соборе обители.

Как отметил Первосвятитель, великая святыня – икона «Троица» – «соединяет нас с временем преподобного Сергия, тем самым временем, когда наша Русь, находясь в большой опасности от врагов внешних и внутренних, сосредотачивалась для того, чтобы по милости Божией стать в будущем великой державой».

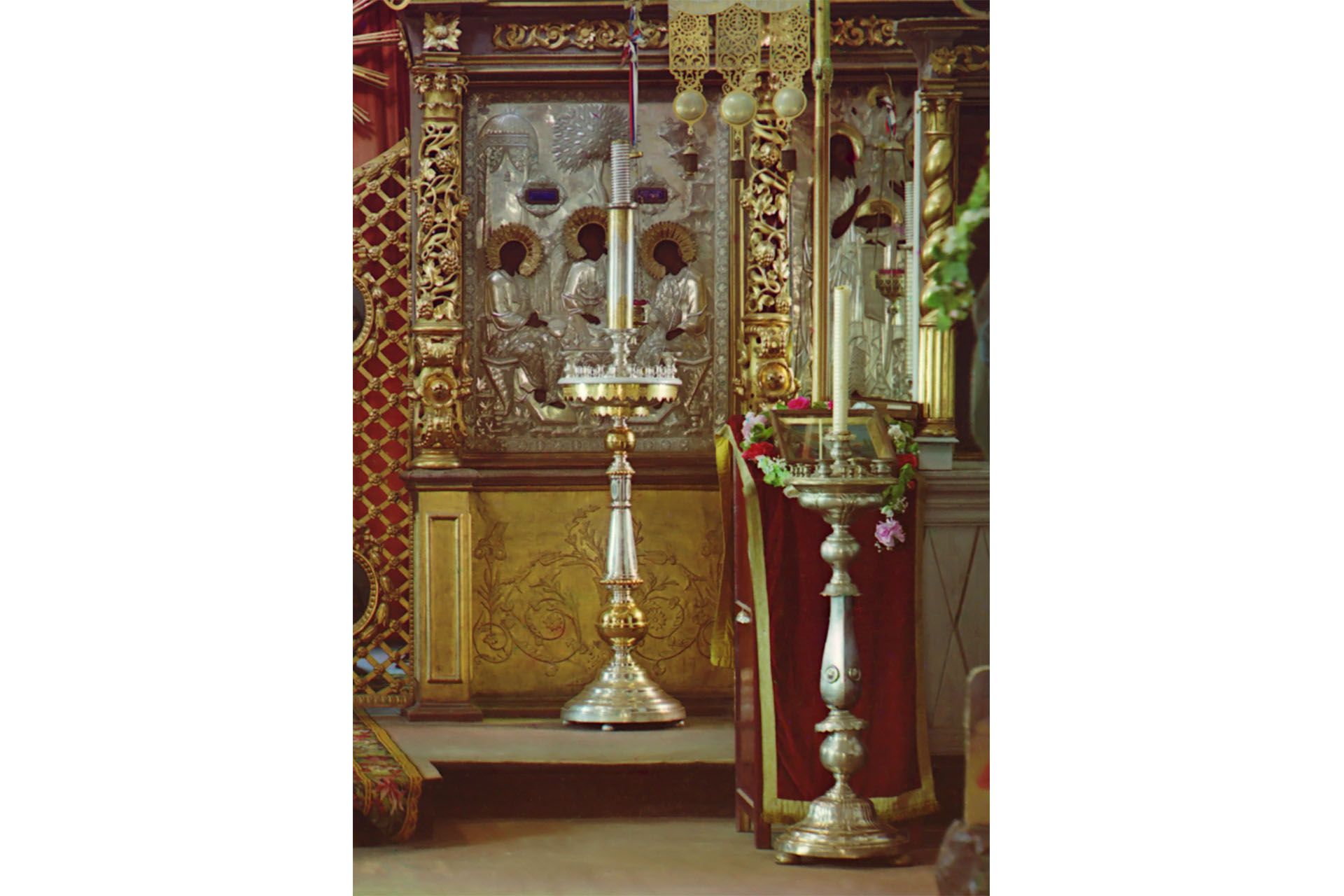

17-18 июля икона «Троица» находится в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

ИсточникПлетение браслетов из ниток своими руками. Опубликовано Май 6, 2019. Искусство плетения браслетов из ниток своими руками возникло в племенах индейцев. В эпоху распространения культуры хиппи, пришедшуюся на 60-е годы ХХ столетия, такие фенечки приобрели особую популярность. Изначально эти украшения дарились как символ вечной преданности или причастности к чему-либо.

Сделать из красной нитки отрезки: 50 см, 1 м, 1 м 60 см. Заготовку длиной 1 м сложить пополам и приклеить скотчем к рабочему основанию. Взять самую большую верёвочку и завести её под закреплённую примерно на 10 см ниже верха. Для удобства зафиксировать нитку зажимом. Затем сделать тугой узел и начать плетение.

«Троица» Андрея Рублева покинула Третьяковскую галерею

В Сети опубликованы первые фотографии, сделанные после прибытия иконы Андрея Рублева «Святая Троица» из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву Лавру. Они появились на странице ВКонтакте депутата Госдумы Сергея Пахомова.

Третьяковская галерея официально об этом ничего не сообщала. Информации об этом на официальном сайте музея нет. Судя по сообщениям на новостном портале Rambler, который ссылается на Telegram-канал «Вперед. Сергиев Посад», икону привезли ночью. «Ее встречали депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава округа Михаил Токарев, братия обители. «Троицу» разместили в специальном стеклянном саркофаге справа от входа в алтарь». О том, кто из музейных экспертов сопровождал икону, не сообщается.

Почти шестисотлетняя икона Андрея Рублева «Святая Троица», чья сохранность давно беспокоит ученых, отправилась из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву Лавру на празднования по случаю 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

Насколько витрина, в которую помещена «Святая Троица», может защитить образ от климатических перепадов и можно ли ее вообще называть «защитной капсулой», неизвестно. По крайней мере, защитную капсулу для картины «Иван Грозный убивает своего сына», которая предполагает антибликовое и антивандальное покрытие, а также сохранение температурного и влажностного режима, заказали задолго до возвращения шедевра Репина в залы музея. Тогда сообщалось, что «сегодня антивандальное, антибликовое и пуленепробиваемое стекло, необходимое для капсулы, делают лишь в Японии и Италии».

Кто производитель капсулы и стекла для транспортировки и показа «Святой Троицы» Андрея Рублева, информации нет.

Издание The Art Newspaper Russia напоминает, что «аналогичная история с выдачей образа разворачивалась в 2008 году. Тогда на волне широкого общественного резонанса и многочисленных публикаций музейщикам удалось отстоять невозможность транспортировки иконы из-за ее хрупкости».

Как писала в своей статье 2013 года искусствовед и сотрудник Третьяковской галереи Наталья Шередега, «общепризнанного ответа на вопрос: «Когда была создана икона Святой Троицы?» — пока нет». «Сторонники ранней датировки считают, что «Троица» создавалась для деревянного Троицкого собора, возведенного в 1411 году, и позже была перенесена в каменный храм. Другая точка зрения заключается в том, что икона была написана одновременно с иконостасом в 1425-1427 годах для нового каменного Троицкого собора, украшенного артелью мастеров во главе с Андреем Рублевым и Даниилом Черным. На сегодняшний день научная оценка проблемы датировки звучит так: «Вопрос. может быть решен только после проведения комплексного исследования всех икон, связываемых с творчеством Андрея Рублева», — писала Наталья Шередега.

Первая копия с рублевской иконы была сделана в XVI веке.

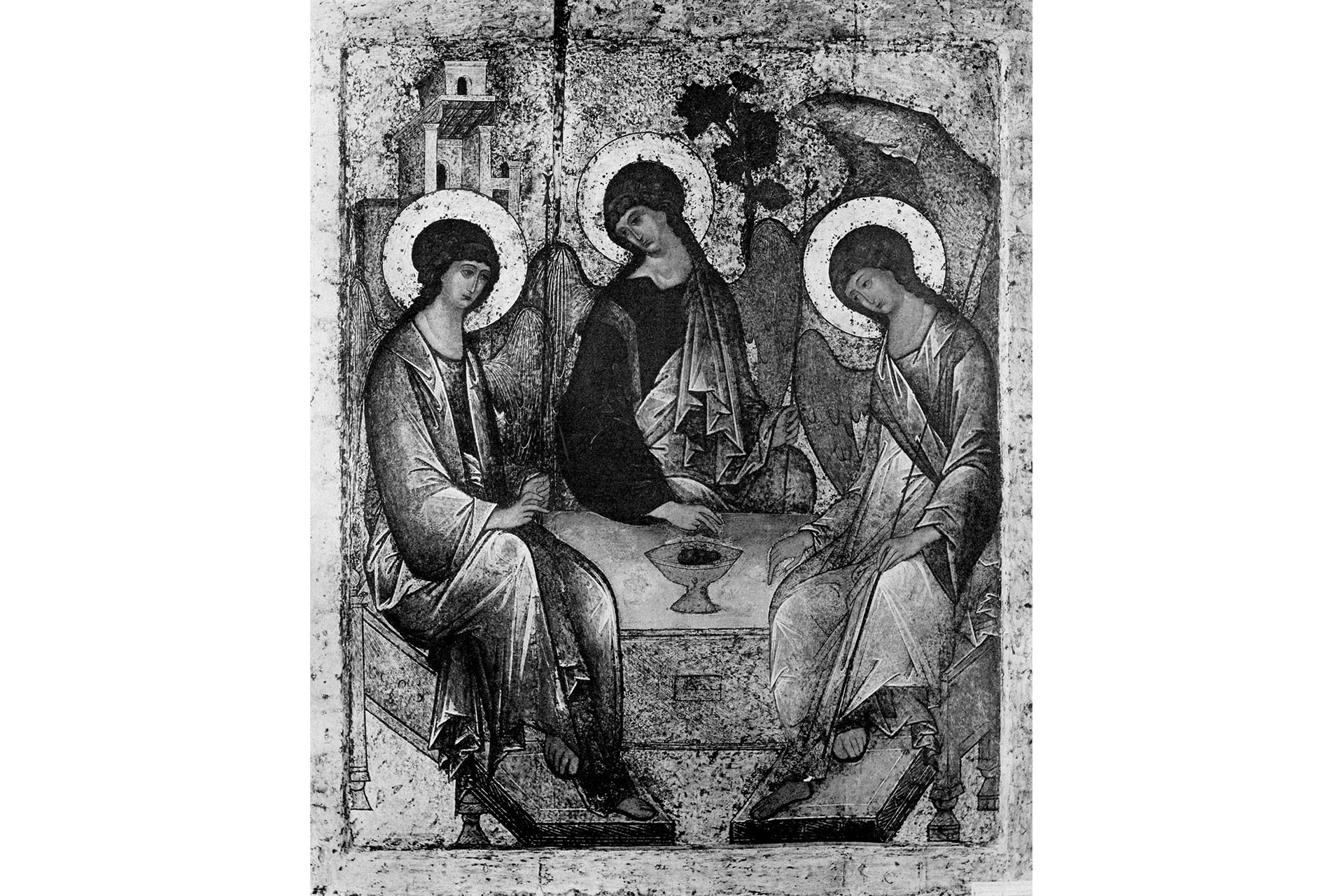

Впервые расчистка иконы от поздних записей была произведена больше века назад. Как указывает Н.Шередега, расчистка была сделана в 1904-1905 годах по инициативе известного художника, коллекционера и попечителя Третьяковской галереи И.С. Остроухова. Тогда «иконописец-реставратор В.П. Гурьянов вместе с В.А. Тюлиным и А.И.

Изразцовым расчистил икону от верхних наслоений. Сразу после расчистки сделали фотографический снимок сохранившегося первоначального изображения. В 1918-1919 годах отделением Центральных государственных реставрационных мастерских при Загорском историко-художественном музее (ЦГРМ при ЗИХМ) была произведена окончательная расчистка иконы «Троица». После расчистки признали недопустимым закрывать окладом «единственное, по значению своему, в мире произведение искусства», принадлежащее кисти Андрея Рублева».

В Третьяковскую галерею икона, писанная Андреем Рублевым, была передана в 1929 году из Загорского историко-художественного музея. Она считается самым высоким созданием русской культуры. С тех пор икона находится под постоянным наблюдением хранителей и реставраторов.

ИсточникБраслеты из ниток своими руками. Фенечка — браслет дружбы. Как плести браслет — описание работы для начинающих. Браслет шамбала. Браслет (плетение в технике макраме).

Можно не делать отдельную затяжку: просто после окончания основной части с бусинами не обрезать рабочие нити , приложить к конечной нити основы навстречу начальный конец и продолжать плести плоские узлы до необходимой длины. В конце обрезать рабочие нити , закрепить их лаком. На концы нитей основы надеть бусинки и завязать узелки. Как сделать браслет поэтапно.

Подготовьте для работы необходимые материалы. Лучше использовать плотный вощеный шнур с блеском, чтобы браслет был более презентабельным.

«Троица» Андрея Рублева

«Троица» — единственная достоверно известная писанная на доске икона Андрея Рублева, дошедшая до наших дней.

Знаменитый образ «Троицы», ставший для всего мира узнаваемым символом русской культуры, написан преподобным Андреем Рублевым в начале второго или середине третьего десятилетия XV века.

«Троица» почти сразу становится образцом — по крайней мере, Стоглавый собор в 1551 году определил, что все последующие изображения Троицы должны соответствовать иконе Андрея Рублева.

«Троица» Андрея Рублева — символ русской культуры

История гласит, что работа была заказана иноку-иконописцу преподобным Никоном Радонежским — вторым после святого Сергия настоятелем Троицкого монастыря, будущей Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Икона изначально писалась для Троицкого собора «в похвалу Сергию Радонежскому».

«Троица» — единственная достоверно известная писанная на доске икона Андрея Рублева, дошедшая до наших дней.

Композиция и интерпретация

Рублевская «Троица» соответствует иконописному сюжету «Гостеприимство Авраама». Это изображение эпизода из 18 главы библейской книги Бытия. К праотцу Аврааму приходят трое, и тот узнает в гостях Самого Бога — принимает их с почетом и угощает.

Преподобный Андрей оставил в своем творении только детали, лишенные какого бы то ни было историзма: ангелы сидят за столом в неспешной беседе, на столе — чаша с головой тельца, на заднем плане — здание, дерево, гора. Фигуры Авраама и Сары отсутствуют.

Каждая деталь иконы имеет свое толкование. Чаша символизирует чашу Евхаристии, а голова тельца — Крестную жертву Спасителя. Интересно, что форму чаши повторяют своими позами сами ангелы.

Дерево, возвышающееся над средним ангелом, напоминает не только о дубе из дубравы Мамре, под которым совершилась историческая встреча Троицы и Авраама, но и древо жизни, плодов которого лишился человек вследствие грехопадения (по другому толкованию — древо креста Господня, которым человек вновь обретает вечную жизнь).

Над левым относительно зрителя ангелом изображено здание — в дорублевской иконографии дом Авраама. Здесь оно указывает на домостроительство нашего Спасения и Церковь — дом Божий.

Над правым ангелом видна гора. Все явления Бога в библейской традиции происходили на горах: Синай — место дарования закона, Сион — Храм (и сошествие Святого Духа на апостолов), Фавор — Преображение Господне, Голгофа — Искупительная жертва, Елеон — Вознесение.

Есть мнение, что каждый ангел на иконе изображает Лицо Троицы. Толкования разнятся. По одному из них, средний ангел символизирует Бога Отца (как насадителя древа жизни), левый — Сына (как основателя Церкви), правый — Духа Святого (как Утешителя, пребывающего в мире). По другому — средний ангел символизирует Сына, на что указывает цвет его одежды, традиционный для изображений Христа: багряный и лазурный. Левый ангел, «строитель» (поэтому за его спиной изображен дом) Вселенной — отец.

В изображении используется традиционный для средневекового изобразительного искусства прием обратной перспективы — пространство иконы визуально представляется большим, чем реальность, в которой находится зритель.

Многие исследователи обращают внимание на тот факт, что «Троица» создавалась в период противостояний между русскими князьями и татаро-монгольского ига и указывала на необходимость единства. Косвенно эта интерпретация подтверждается тем, что и сам преподобный Сергий много трудился над восстановлением братских отношений между князьями, а в Троице Единосущной и Нераздельной видел образ единства, необходимый для всего человечества.

История открытия и современное состояние

В 1575 году по приказу Ивана Грозного «Троица» была скрыта золотым окладом. В 1600 и 1626 годах Борис Годунов и царь Михаил Федорович соответственно меняют оклады.

Тяжелая золотая риза скрывала образ до 1904 года, когда «Троицу» было решено расчистить — отреставрировать, восстановив изначальный вид.

На протяжении истории икона несколько раз поновлялась. Поновление не было реставрацией — в соответствии со вкусами эпохи художники могли менять пропорции, цветовую гамму и даже композицию изображения.

Первое поновление «Троицы» относится к периоду правления Бориса Годунова, второе, самое катастрофичное для образа — к 1636 году. В третий раз икона поновлялась в 1777 году, а в XIX веке она поновлялась даже дважды.

В 1904 году с «Троицы» был снят оклад; представленный публике образ был выполнен палехскими мастерами. Художник В. П. Гурьянов расчистил несколько слоев и обнаружил изображение, как казалось, оригинальное: светлые одежды ангелов, в целом светлая и яркая световая гамма. Гурьянов выполнил свой вариант реставрации (по сути — то же поновление), и «Троица» вновь оказалась скрыта.

К реставрации «Троицы» вернулись в 1918 году по заданию Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. В комиссию входил в том числе священник Павел Флоренский. Икона уже была значительно повреждена и нуждалась в особом хранении, однако в собрание Третьяковской галереи была передана лишь в 1929 году, где находилась до войны. В 1941 году «Троицу» эвакуировали в Новосибирск, из эвакуации она вернулась в октябре 1944 года и не покидала Третьяковку более шести десятилетий, не считая ежегодного (что продолжается и по сей день) переноса образа в храм на праздник Троицы в храм святителя Николая при ГТГ — лишь в 2007 году ее вывезли в корпус на Крымском валу. Тогда икона пострадала при транспортировке и нуждалась в дополнительном укреплении.

Сейчас икона хранится в особом киоте. Состояние ее стабильно, хотя существуют необратимые повреждения: красочный слой местами отстает, на изображении видны следы от гвоздей с оклада. В 2008 году развернулась широкая общественная полемика по поводу возможности перенесения «Троицы» в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Тогда искусствоведы пришли к выводу, что без значительного ущерба шедевру русской живописи это невозможно.

Интересные факты

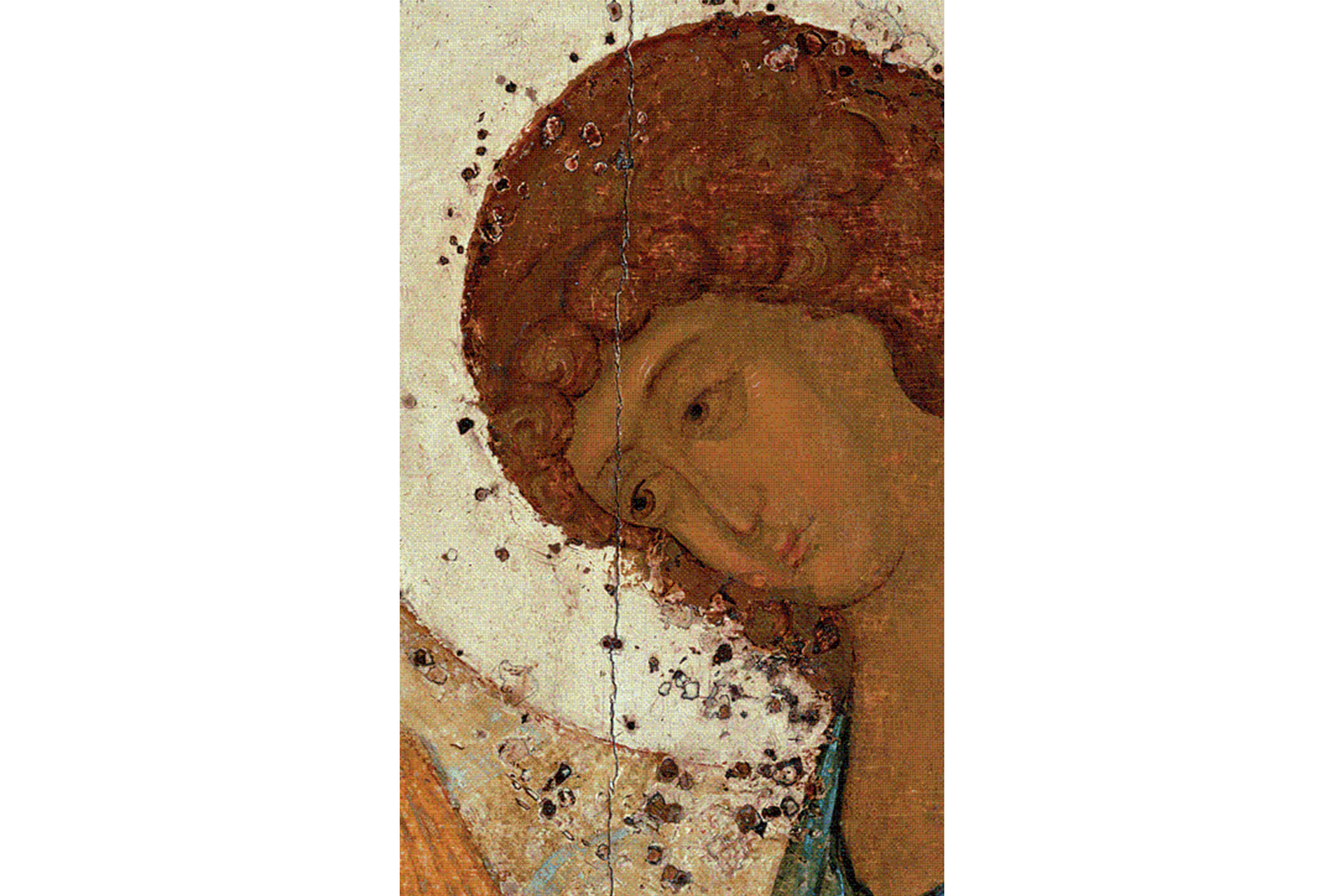

— «Воздушные», прозрачные краски, в которых наш современник часто видит особый авторский замысел, создающий колорит и атмосферу рублевской «Троицы», делающий фигуры ангелов тонкими и бесплотными — следствие реставраций и поновлений. Изначально икона была написана яркими красками.

— Священник Павел Флоренский считал само существование «Троицы» Андрея Рублева доказательством бытия Бога (см. работу «Иконостас»).

— В финале фильма режиссера Андрея Тарковского «Андрей Рублев» зритель видит образ «Троицы».

Много лет Правмир работает для вас и благодаря вам. Все тексты, фото и видео созданы только благодаря вашей поддержке. Вы создаёте материалы, которые помогают людям.

Поддержите Правмир сейчас! Сделайте небольшой вклад: 50, 100, 200 рублей — чтобы Правмир продолжался!

ИсточникФенечки из ниток – увлекательный, многогранный и доступный каждому вид творчества. Сплести их возможно из многих материалов ( нитки , полоски кожи, трава, веревки). А кроме того, это замечательный символичный подарок, сделанный своими руками для близкого человека. Как сплести фенечки из ниток . Схемы браслетов для начинающих из мулине, видео-уроки. Содержание.

Что нужно для плетения фенечек. Как правильно закрепить нити . Закрепление нитей (способ № 1). Закрепление нитей (способ № 2).

Где должна находиться «Троица» Рублева — в музее или храме?

16 июля икону «Троица» Андрея Рублева вывезли из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру. Искусствоведы выступили против транспортировки иконы, опасаясь, что ее могут повредить, однако Минкульт опроверг опасения. 19 июля икону вернули обратно в музей. Несмотря на заявление Минкульта, ее состояние изучают реставраторы. «Сноб» рассказывает, почему шедевр древнерусской иконописи не могут поделить верующие и ученые и как можно решить затяжной конфликт между исследователями и духовенством, который длится больше 100 лет

Верующие около иконы Андрея Рублева «Троица», доставленной в Троице-Сергиеву Лавру

Тайна, которая хранилась под окладом

«Икона всегда покрывается защитным лаком», — рассказывает «Снобу» директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин. Русские иконописцы часто использовали в качестве лака олифу — специально приготовленное вещество из нескольких ингредиентов на основе растительного масла. Оно образовывает поверх изображения пленку, которая защищает икону от влаги. Но олифа имеет неприятное свойство — за 30-90 лет она полностью темнеет.

«Под потемневшим слоем изображение иконы плохо просматривалось, — продолжает Миндлин. — Раньше снимать этот слой не умели. Поэтому, чтобы освежить живопись на иконе, художники прописывали изображение поверх защитного слоя. Причем делали они это достаточно вольно — в соответствии с эстетическими вкусами своего времени. В итоге на древних русских иконах образовывались несколько слоев записей. И если перед нами икона конца XIV — начала XV века, то представляете, сколько за это время на ней могло появиться живописных слоев?»

Среди искусствоведов нет единого мнения, когда была написана «Троица», однако большинство исследователей полагают, что это были 20-е годы XV века. С этого времени икона «Троица» хранилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры и как минимум с XVI века считалась одной из самых почитаемых в ней: Иван Грозный и Борис Годунов жертвовали ей драгоценные оклады, закрывавшие изображение Рублева, за исключением нескольких иконописных деталей.

Поэтому вплоть до начала XX века икона была почти полностью закрыта от глаз — в 1904 году из-под оклада виднелись только ступни, кисти рук и лики трех ангелов. В том же году реставратор Василий Гурьянов нашел способ снять слой олифы и расчистил небольшой фрагмент изображения одежды на одной из фигур Троицы.

Под напластованием слоев он увидел «пронзительный голубой цвет Рублева», рассказывает искусствовед Ирина Языкова. Затем его увидели прихожане, и к иконе потянулись паломники. Монахи лавры стали беспокоиться, что ее могут случайно повредить. Чтобы этого избежать, братия решила закрыть икону окладом, одновременно запретив все реставрационные работы.

Полностью раскрыть икону удалось только в 1918 году реставраторам под руководством художника Игоря Грабаря. Специалисты увидели под окладом трех ангелов, сидящих за столом, и «райские цвета», говорит Языкова: «пронзительно-голубой, золотой и темно-красный, почти вишневый».

Подлинность расчищенной иконы не вызывает сомнения у всех серьезных исследователей, отмечает Миндлин. При этом, по его словам, «Троица» — единственная дошедшая до наших дней икона, полностью созданная Андреем Рублевым. В остальных иконостасах, связанных с его именем, Рублев мог выступать в качестве художника, рисующего деревья, одежды, лики святых, или, например, в качестве редактора — человека, который правит живопись после работы группы художников.

Как «Троица» стала русским брендом

«Рубеж XIV-XV веков, когда работал Андрей Рублев, был временем глобального кризиса для всего православного мира», — рассказывает историк искусства Алексей Лидов. Константинополь опасался взятия османами, прося помощи у Запада, внутри Византии усугублялся экономический кризис, в результате которого многие греческие художники, не имевшие возможности зарабатывать на родине, начинали искать работу в других странах. До конца существования Византии, у которой Русь позаимствовала традицию живописи, оставалось примерно полвека.

Стиль Рублева был как раз одним из направлений византийского искусства кризисного времени, когда империей правила последняя династия — Палеологов, говорит Лидов.

«Рублев этот стиль не изобрел. Он его воспринял и начал развивать, — отмечает историк искусства. — Причем на Руси этот стиль оказался очень востребованным, а в XV веке — уже доминирующим. В XVI веке он был закреплен решением Стоглавого собора как обязательный для иконописцев. То есть Андрей Рублев был поставлен государством на уровень великих византийских мастеров, а его иконописная манера стала мейнстримом русского искусства».

Как и «Троица» Рублева, многие работы его последователей хранились за окладами. «Иконы в музейном восприятии (неприкрытые окладами. — Прим. ред.) сразу после их появления практически никто не видел», — отмечает Алексей Лидов. Большинство из них удалось вскрыть и очистить от поздних слоев только после революции 1917 года.

В 1920 годы стали появляться первые репродукции икон и мир впервые смог увидеть «Троицу». Из самой иконы советские власти предполагали сделать товар, превратив ее в один из русских брендов. Так, в 1929 году впервые открытые средневековые русские иконы были показаны на выставке в Германии. В их числе была специально созданная копия «Троицы» Андрея Рублева. Она побывала в Берлине, Кельне, Гамбурге и Мюнхене.

«Эта выставка была организована с не очень добросовестными целями, потому что советская власть пыталась эти иконы продать, — рассказывает Алексей Лидов. — Она проехала по Европе триумфально и громко, но желающих покупать иконы было немного (на Западе была Великая депрессия. — Прим. ред.). Уже потом, в 1930-е, появились богатые американцы, которые скупали иконы через Торгсин, но часто им подсовывали подделки, которые изготовлялись специально для продажи. Так или иначе в итоге всей этой истории большевики, конфисковав иконы и пытаясь их продать, сделали им большую рекламу».

В том же году «Троица» Рублева была передана на хранения из музея, созданного на месте лавры, в Третьяковскую галерею.

«Еще в 1920-е искусствоведам стало понятно, что это выдающееся произведение средневекового искусства, — отмечает Лидов. — Тогда же появилась традиция, которая сегодня видна в храмах Запада: выставлять в неправославных храмах репродукции или списки, в первую очередь с иконы Владимирской Богоматери или «Троицы» Андрея Рублева, как главные молитвенные образы и как пример молитвенного образа из другой христианской традиции. На Западе даже связывают эти образы со своими представлениями об истинной христианской духовности».

«Сейчас это произведение имеет для отечественной и мировой культуры первостепенное значение. Это национальное достояние, как флаг или герб», — отмечает Михаил Миндлин.

В 2009 году, по оценке бывшего министра культуры Александра Авдеева, стоимость «Троицы» Андрея Рублева составляла 600 миллионов долларов. Для сравнения, самым дорогим лотом русской живописи, проданным на аукционах, считается «Супрематическая композиция» Казимира Малевича, ушедшая с молотка за 85,8 миллиона долларов.

Почему «Троицу» не могут поделить и как решить спор об иконе?

«Во времена Советского Союза я специально ходил в Третьяковскую галерею в отдел древнерусской живописи, где молился иконе Троицы», — рассказывает «Снобу» настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский. Он считает «Троицу» одной из главных православных святынь и называет спор вокруг нее между учеными и верующими «конфликтом».

«Части православных не нравится, что чтимые ими иконы находятся не в храмах, для которых они писались, а на музейном хранении, где людям трудно совершать привычное поклонение святыням, — говорит Алексей Уминский. — С другой стороны, научное сообщество не может принять эту аргументацию, потому что оно не видит в иконе сакральности, а видит в ней только культурное и художественное значение. Эту точку зрения тоже можно понять, потому что шедевры уровня «Троицы» нуждаются в надлежащем хранении, так как это не только святыня для христиан, но и общенациональное достояние».

Впервые вопрос о том, где должна находиться «Троица», был затронут российскими властями 4 ноября 1993 года, когда на Красной площади был открыт заново восстановленный храм Казанской иконы Божией Матери. На его освящении присутствовал Борис Ельцин. Президент заявил, что «Троица» Рублева будет возвращена из Третьяковки православной церкви и будет висеть в храме в специальном саркофаге, который защитит ее от разрушения. Однако историки выступили против, и икона осталась в музее.

«Основной аргумент искусствоведов против нахождения иконы в храме — отсутствие там влажностно-температурного режима, без которого она будет разрушаться», — говорит директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин. В настоящее время доски иконы расходятся, на ее живописном слое есть трещина.

«Но конфликт не в этом, — считает Михаил Миндлин. — А в том, что профессиональное реставрационное сообщество считало недопустимым любую транспортировку иконы — потому что наши дороги не идеальны и транспорт не идеален, а колебания в пути могут повредить икону: возможны отставания грунта, красочного слоя, растрескивания».

В 2007 году, вспоминает Миндлин, после транспортировки иконы из здания Третьяковки в Лаврушинском переулке в здание на Крымской набережной и обратно на «Троице» были обнаружены повреждения — отставание грунта и красочного слоя, растрескивание основы и расхождение досок по стыкам. В итоге икону пришлось реставрировать в течение года, добавляет Миндлин. Последующие 15 лет она не покидала пределов Третьяковской галереи.

16 июля, впервые с 1917 года, икона была доставлена в Троице-Сергиеву лавру по личной просьбе патриарха Кирилла. Ее привезли в монастырь для празднования 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. СМИ писали, что искусствоведы были против транспортировки, однако после сообщений СМИ Минкульт заявил, что против никто не выступал, а для доставки иконы на праздник была создана специальная комиссия и икона перевозилась в лавру специально изготовленной климатической витрине. В тот же день депутат Госдумы от «Единой России» призвал навсегда отдать икону лавре. Днем позже о том, что место «Троицы» в церкви, высказалась председатель Совета по правам человека Мособласти Марина Юденич.

«Есть суперблагочестивая церковная позиция: икона написана, чтобы на нее молились, а не разглядывали ее в музее, — комментирует позицию сторонников нахождения иконы в храме Алексей Лидов. — Но в храмах иконы просто разрушаются, как и раньше. Уместно вспомнить историю Звенигородского чина, который когда-то приписывался Андрею Рублеву.

По иконам этого чина нет документации, но с большой вероятностью они были найдены в дровяном сарае. И [если бы их не обнаружили ученые] с ними поступили так, как поступали со старыми иконами на протяжении тысячи лет: если икона вышла из употребления, не может больше использоваться, то, согласно византийскому каноническому праву, ее можно захоронить или сжечь. Скорее всего, большинство древних икон ушли из этого мира именно таким образом. Поэтому отправлять такие памятники в храмы — фактически обрекать их на смерть».

Чтобы сохранить икону для новых поколений, можно создать огромный музей с идеальными климатическими условиями, считает Лидов. «Такие музеи созданы в Ватикане, — поясняет он. — Но вопрос, кому этот музей будет принадлежать. Есть ли сейчас у Русской православной церкви ресурсы для такого музея? На мой взгляд, ответ один: если мы хотим, чтобы иконы жили дальше, они должны находиться в музее».

«Владимирская икона Божией Матери — не менее узнаваемая в мире, чем «Троица» Андрея Рублева, — говорит Алексей Уминский. — И эта икона хранится в храме Николы в Толмачах, который приписан к Третьяковской галерее (храм находится примерно в ста метрах от музея, и для перемещения в него реликвий не требуется транспорт. — Прим. ред.). Я не знаю, как сейчас, но несколько лет назад «Троица» раз в год выносилась из музея в этот храм.

Там есть специальные ковчеги, в которых соблюдается температурный режим. Мне кажется, что подобные вещи могут решить этот конфликт. Например, во Флоренции или Венеции во многих храмах, где хранятся шедевры, введен билетный режим. Конечно, это тоже кого-то не устроит. Но есть разные варианты, и на их основе можно думать, как преодолеть конфликт», — считает священник.

ИсточникИногда человек самостоятельно плетёт себе браслет из нитей в память о ком-либо и носит его не снимая. Влюблённые также иногда одаривают друг друга таким подарком в знак вечной верности и привязанности. А представители некоторых субкультур носят сплетения из различных материалов как часть себя, при этом на руках у них может быть от одной до нескольких десятков фенечек.

Поэтому даже взрослые зрелые люди иногда задаются вопросом — как сделать фенечку из ниток ? Материал для плетения фенечек. Из чего можно плести эти украшения? Если речь идёт именно о ниточных: акриловые нити , ирис, шерсть, мулине. Фенечки из ниток мулине – самый распространённый вариант.