Аннотация научной статьи по истории и археологии, автор научной работы — Яковлева Капитолина Максимовна

На современном этапе развития науки ощутимыми становятся тенденции к осмыслению традиционной материальной культуры этносов, актуализируется потребность в сохранении и развитии национальных традиций каждого народа. В этом отношении особое значение приобретает исследование комплекса украшений важной составляющей традиционного костюма как этнографического феномена, его генезиса и этнических влияний. В статье рассмотрены кольцевые серьги как один из архаичных элементов культуры тюрко-монгольских народов .

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по истории и археологии , автор научной работы — Яковлева Капитолина Максимовна

Сравнительно-сопоставительная характеристика украшений тюрко-монгольских народов алтайской языковой семьи Сибири конца ХIХ начала ХХ века

Типология украшений народов алтайской языковой семьи Сибири конца XIX начала XX в

Классификация и типология женских украшений тюркских народов Саяно-Алтая конца XIX -начала XX в

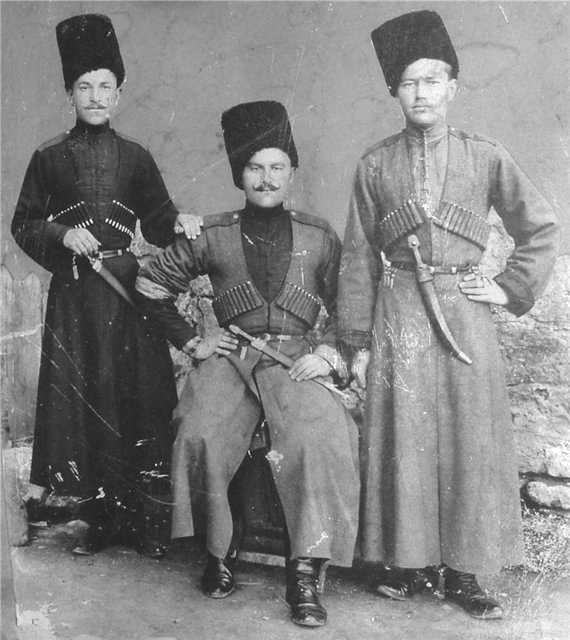

СЕРЬГИ В ОБОИХ УШАХ КАЗАКА! ЭТО НОРМАЛЬНО?

Предметы роскоши в жизни монгольских народов: коралл в символической и социальной ценностной ориентации

Роскошь в кочевой культуре: женские украшения как маркер культурной идентичности номадов Центральной Азии

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE HOOP EARRINGS OF TURKIC-MONGOLIC PEOPLES OF SIBERIA AND CENTRAL ASIA

At the present stage of history tending to understand the traditional material culture of ethnic groups becomes popular, the preservation and development of national traditions of each nation is an urgent issue. In this respect it is relevant to study the jewelry complex an important part of the traditional costume as an ethnographic phenomenon, its genesis and ethnic influences. The author considers hoop earrings as one of the archaic elements of the culture of Turkic-Mongolic peoples .

Текст научной работы на тему «Кольцевые серьги у тюрко-монгольских народов Сибири и центральной Азии»

УДК 391 (571.1/.5 + 5-015)(=1.470=512.1)(=512.3) Яковлева Капитолина Максимовна

кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории и этнологии Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова

КОЛЬЦЕВЫЕ СЕРЬГИ У ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

На современном этапе развития науки ощутимыми становятся тенденции к осмыслению традиционной материальной культуры этносов, актуализируется потребность в сохранении и развитии национальных традиций каждого народа. В этом отношении особое значение приобретает исследование комплекса украшений — важной со-ставляющей традиционного костюма как этнографического феномена, его генезиса и этнических влияний. В статье рассмотрены кольцевые серьги как один из архаичных элементов культуры тюрко-монгольских народов.

СЕРЬГИ В ОБОИХ УШАХ КАЗАКА! ЭТО НОРМАЛЬНО? НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ #Shorts

тюрко-монгольские народы, украшения, серьги, этнология, этнография.

Yakovleva Kapitolina Maksimovna

PhD in History, Assistant Professor, Global History and Ethnology Department, North-Eastern Federal University

THE HOOP EARRINGS OF TURKIC-MONGOLIC PEOPLES OF SIBERIA AND CENTRAL ASIA

At the present stage of history tending to understand the traditional material culture of ethnic groups becomes popular, the preservation and development of national traditions of each nation is an urgent issue. In this respect it is relevant to study the jewelry complex — an important part of the traditional costume — as an ethnographic phenomenon, its genesis and ethnic influences. The author considers hoop earrings as one of the archaic elements of the culture of Turkic-Mongolic peoples.

Turkic-Mongolic peoples, jewelry, earrings, ethnology, ethnography.

Скотоводческая культура тюрко-монгольских народов является уникальным сочетанием центральноазиатских и сибирских элементов. Хакасов, тувинцев, алтайцев, якутов, бурятов, монголов, казахов отличает культурная общность, обусловленная древними культурными и этноге-нетическими связями. Основы кочевого и полукочевого быта этих народов складывались на протяжении многих веков, некоторые наиболее архаичные черты восходят к скифскому времени (УП-Ш вв. до н. э.).

Традиционная культура тюрко-монгольских народов, безусловно, претерпела значительные изменения в течение ХХ в.: многие ее черты исчезли, но многие и сохранились, продолжают развиваться. В полной мере это относится к декоративно-прикладному искусству, в частности к ювелирному делу.

Украшения, существуя с глубокой древности во всех обществах в качестве одного из этнических индикаторов, отражают типологическую общность культур, влияние историко-культурных контактов и связей.

В силу своей обусловленности материальной и духовной деятельностью народа украшения в целом ряде своих элементов: материале и технологии изготовления, художественном оформлении, терминологии, сюжетах и символике, и в определяющих их религиозно-мировоззренческих представлениях устойчиво сохраняют ценные сведения источниковедческого значения.

Таким образом, историко-этнографическое изучение традиционных для каждого народа украшений позволяет пролить свет как на проблему генезиса и истории формирования и развития их традиционной культуры, так и на вопросы этногенетических и этнокультурных связей между народами.

Украшения тюрко-монгольских народов разнообразны и разнотипны, но среди множества украшений существуют те, которые сохраняют архаичность формы. Наиболее традиционными украшениями являются серьги и кольца, так как они не привязаны к костюму, вследствие чего не подвергаются исключению в связи с исчезновением традиционной одежды.

Серьги можно поставить на первое место из всех украшений по своему разнообразию, которое достигалось вариациями силуэта и видов. В статье мы рассмотрим кольцевые серьги как один из наиболее архаичных видов украшений изучаемых народов.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (2015, № 3)

Кольцевая серьга выделена у якутов, татар, алтайцев, хакасов, тувинцев, казахов, бурятов и монголов; этот вид украшения был распространен и у тунгусо-маньчжурских народов. Кольцевые серьги можно разделить на три основных типа: в виде знака вопроса (якуты, алтайцы, хакасы, тувинцы), восьмеркообразные (тувинцы), в форме кольца (буряты, казахи, монголы).

Кольцевые серьги довольно популярны среди исследуемой общности, по свидетельству путешественников-исследователей XVIII в., что также подтверждено археологическими данными. Серьги подобного типа считаются у изучаемых народов наиболее ранними. Древнейшие аналоги кольцевых и восьмеркообразных серег были распространены на Алтае еще в скифское время.

В дальнейшем подобные серьги, изготовленные путем сгиба цельного куска проволоки, встречаются в средневековых памятниках Европы, Казахстана и Средней Азии, которые датируются XIII-XV вв. Особенно обширен ареал этого типа серег в Сибири. Например, проволочная бронзовая серьга с бусиной найдена в Телятниковском могильнике в Забайкалье, определяемом Х-Х11 вв. [1].

Также в местности Уганья, в Курбахском наслеге (Центральная Якутия) в древнем поселении, датируемом XIV-XV вв., в 80-х гг. археолого-этнографической экспедицией ЯГУ найдена типичная бусинная серьга в форме знака вопроса [2]. А.И.

Гоголев отмечал, что предметы, найденные в Центральной Якутии Х1У-ХУ1 вв., «аналогичны находкам в Прибайкалье и на территории Южной и Западной Сибири и являются синтезированным субстратом культуры местного раннего железного века при доминировании пришлых (южных) элементов культуры тюркской эпохи VI—XII в. Прибайкалья и Южной Сибири» [3]. Таким образом, кольцеобразные серьги имеют весьма древнее происхождение и были распространены в Южной Сибири и Монголии.

Л.П. Потапов считает, что у кочевых народов Южной Сибири данные ушные украшения были известны уже в период ранних кочевников [4]. Того же мнения придерживается С.И. Вайнштейн, относя восьмеркообразную серьгу тувинцев к тому же времени [5].

В XVIII столетии известный исследователь Я.И. Линденау пишет о якутских серьгах этого типа следующее: «Женщины и девушки носят большие серьги, чаще в виде колец из серебра или желтой меди со стеклянными бусами» [6]. С.В. Суслова считает, что данное украшение у татар уже к середине XIX в. ушло в прошлое, и называет его архаичным, связанным с археологическими памятниками кочевнического мира [7].

Первый тип кольцевых серег в форме знака вопроса был наиболее популярен среди народов Южной Сибири и якутов, но данное украшение вышло из употребления к началу ХХ в.

Украшение народов Алтая выглядело следующим образом: на проволоку, согнутую знаком вопроса, были нанизаны бусины, она имела подвеску из монет и украшалась кисточками бахромы. Например, у хакасов существовало три варианта таких серег, в зависимости от количества бусин-кораллов.

В основе всех серег лежит тип кольцевой серьги или знака вопроса. «Хос ызырга» — это серьги, изготовленные из медной проволоки, изогнутой кверху в виде кольца. На нижнюю часть нанизывались три коралловых бусины «суру», между которыми вставлялись маленькие бусинки или серебряные пластины. На конце подвешивалась серебряная полурублевая монета с шелковой кисточкой. Это украшение замужней женщины.

На севере Хакасии среди кызыльцев были распространены серьги «салбах ызырга» (второй вариант). В уши продевали крепление с кольцом, на котором висело три или пять коралловых низок с серебряными монетами на концах.

Молодые девушки носили в ушах маленькие сережки «ахча ызыргазы» (третий вариант), состоявшие из одного коралла и одной монетки. По поверьям, женские уши не должны быть пустыми, а к кораллам притягивается душа. Кораллы покупались хакасами у татар, которые привозили их из Средней Азии. За одну большую бусину могли дать вола или лошадь [8].

Количество кораллов свидетельствовало о состоятельности рода. Бедняки приобретали дешевый искусственный коралл «хуйга», отличавшийся от настоящего мягкой структурой и ярко-красным цветом.

Если серьги были сильно крупными, то их прикрепляли к косичкам и носили как височное украшение. Такие серьги бытовали у хакасов и бурятов.

Якутские серьги были также в форме знака вопроса, но уже из литого стержня, украшались бусинами и монетами. В МАЭ СВФУ хранится интересный экземпляр такого украшения XVIII в., где вместо бусин традиционной формы есть одна бусина вытянутой конусовидной формы. Бытование данного украшения трудно объяснить.

Восьмеркообразные серьги были распространены у тувинцев. Иногда на ушке дополнительно было припаяно украшение в виде «узла счастья» — в форме листика и раковины.

Казахские, татарские, бурятские и монгольские украшения могли быть в форме кольца с лунницей на основании. Такое украшение также было распространено и у якутов. Другим повсеместно распространенным видом украшения было кольцо с нанизанными на него бусинами. Такие украшения кроме выделенных народов носили узбечки и таджички. Более сложные серьги

с богато орнаментированным кольцом появились заметно позже, к началу ХХ в., но форма украшения осталась прежней.

Есть свидетельства, что изучаемые народы носили несколько кольцевых серег сразу. Женщины древнего Алтая на правое ухо нанизывали по две серьги, на левое — по одной. Это было распространено у якуток и нанаек.

Согласно проведенному исследованию предполагаем, что данная серьга является одной из самых архаичных форм украшений тюркско-монгольских народов.

Ушные украшения выполняют эстетическую, социально-ролевую и магическую функции. Первая функция — эстетическая или декоративная — выражение потребности в красоте, самоутверждении. Социально-ролевая функция проявляется в демонстрации материального статуса своей хозяйки или хозяина: чем больше серьга, тем состоятельнее его обладатель и ее род.

Одной из самых важных является магическая функция. По поверьям считается, что уши не должны быть пустыми. Уши считались одними из наиболее уязвимых мест для дурного глаза. То есть серьги выполняли функцию оберега. В связи с этим немаловажен подбор материала изготовления.

Металл, особенно серебро и медь, и бусины у всех изучаемых народов издревле несут охранительно-магическую функцию. Ценились изделия из серебра. Считалось, что лунный блеск серебра притягивает жизненную силу человека. Женщине нельзя даже было доить корову без серебряных колец.

Любовь к серебряным изделиям объясняется не только практичностью данного металла, но также и суеверными представлениями о том, что серебро обладает очистительной силой. В отсутствие возможности иметь украшения из данных металлов серьги изготавливали из более доступных, например меди или алюминия. Золотые изделия могли носить только замужние женщины до 50 лет. Таким образом, подводя итоги исследования, делаем следующие выводы:

1. Наиболее архаичной формой серег являются кольцевые серьги, которые берут свое начало еще от скифского времени. Серьги подобного рода могли носить как мужчины, так и женщины.

2. Кольцевые серьги имеют три варианта: в виде знака вопроса, восьмерки и в форме кольца. Наиболее архаичную форму сохранили украшения народов Средней Азии, бурятов и монголов, но в более сложном декоре.

3. Серьги у всех изучаемых народов выполняют эстетическую, социально-ролевую и магическую функции, которые проявляются в форме украшения, материале изготовления.

1. Саввинов А.И. Традиционные металлические украшения якутов XIX — начала XX вв. Историко-этнографическое исследование. Новосибирск, 2001. С. 34.

2. Гоголев А.И. Якуты: проблемы этногенеза и формирование культуры. Якутск, 1993. С. 93.

3. Гоголев А.И. Археологические памятники Якутии позднего средневековья XIV-XVIII вв. Иркутск, 1990. С. 20.

4. Потапов Л.П. Одежда алтайцев // Сборник Музея антропологии и этнографии (МАЭ). Т. 13. М. ; Л., 1951. С. 8.

5. Вайнштейн С.И. История народного искусства Тувы. М., 1974. С. 93.

6. Линденау Я.И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII века): историко-этнографический материал о народах Сибири и Северо-Востока. Магадан, 1983. С. 26.

7. Суслова С.В., Мухамедова Р.Г. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX — нач. ХХ вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань, 2000.

С. 213.

8. Иллюстрированная этнография хакасов : альбом фотоматериалов Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова / отв. ред. В.Я. Бутанаев. Новосибирск, 2004.

С. 19.

Источник: cyberleninka.ru

Казачьи серьги. Символика и значение

Казачество имеет богатую историю, которая началась еще в XVI веке. Образ отважного воина, воевавшего в Отечественной войне 1812 года, воспет писателями и поэтами. Многие из нас слышали и знают казачьи песни. Культура этого народа разнообразна и близка нам до сих пор. Казачьи отряды участвовали во многих важных исторических событиях.

Современный образ казака изменился, но все равно вызывает интерес их внешний вид и атрибутика. Например, казачьи серьги. Что они означают и для чего носятся?

Серьга как военный атрибут

Глупо было бы предположить, что ношение казаком серьги в ухе продиктовано желанием выделиться на фоне окружающих и создать себе стильный образ. Ношение мужчинами серег в ушах имеет давнюю историю и встречается у разных народов мира. Например, в Древнем Египте наличие серьги в ухе мужчины означало его высокое положение и указывало на его состоятельность. Намного позже, в Римской империи, серьгу на ухо стали вешать рабам, помечая их принадлежность хозяину. А военнообязанные жители Рима — центурионы — украшали себя серьгой только после достижения высоких заслуг перед Цезарем.

Казак носил серьгу в ухе исключительно как военный атрибут. Не каждый казак имел право повесить серьгу, поэтому украшение имело свое значение, позволяющее окружающим видеть статус и положение мужчины. У некоторых народностей серьга в ухе символизирует воинское звание или говорит о степени его заслуг.

Подобным образом информирует нас о военном звании количество звезд на погонах военных. Только взглянув на них, мы можем оценить статус служащего. Так что же означают казачьи мужские серьги?

Значение серьги в ухе казака

Серьга в ухе казака указывала на его положение в семье. Если казак носил серьгу в левом ухе, это означало, что он единственный сын у матери. Ношение серьги в правом ухе означало, что он последний мужчина из своего рода и наследник. Две серьги в обоих ушах говорили о том, что он единственный ребенок в семье. Такой способ оповестить окружающих о своем семейном положении был связан с тем, что жизнь казаков была почти полностью посвящена войне.

Матери вешали серьги в уши своим сыновьям, чтобы командиры по возможности берегли их. Во время построения военачальники командовали «равнение направо» и «равнение налево», чтобы посмотреть наличие сережек в ушах молодых казаков. Было принято не брать в опасные походы единственного сына и кормильца.

Это не означает, что служба казаков была легкой, и они не подвергались опасностям. Наоборот, военная история знает много доблестных казаков, рисковавших своей жизнью и погибавших ради победы и общего блага.

Также серьга в ухе казака считалась оберегом, помогающим казаку в бою, защищающим его от серьезных ранений и напоминавшим о том, что его ждут дома.

Виды казачьих серег

Чаще всего серьга у мужчины-казака была выполнена в виде полумесяца. Она выплавлялась из серебра, а золото казаки предпочитали носить в кошельках. Размер серьги и ее внешний вид особого значения не имели, в основном оценивалось ее наличие или отсутствие. Дизайн серьги мог быть простым или изображающим животных, входящих в состав герба казачьего войска.

Например, Уральские казачьи войска ходили под гербом, изображающим осетра. Некоторые серьги изображали волков или гербовых орлов с символикой государства. Например, после русско-турецкой войны можно было встретить серьги выполненные в виде змея, подпираемого крестом.

По некоторым данным, серебряная казачья серьга в ухе использовалась казаком для очистки воды. В походе, когда необходимо было набрать питье из непроверенного источника, казак на несколько минут опускал в емкость с водой свою сережку, чтобы обеззаразить жидкость.

Женские казачьи наряды и украшения

Женщины казачества тоже носили украшения, но, что касается женских казачьих серег, они носились просто как украшение. Большее значение имели кольца, которые мужчины-казаки не носили. Но они не имели такого значения, как мужские казачьи серьги.

Одежда женщин казачества была пышной и отличалась восточной роскошью. Они носили богато расшитые платья, напоминающие татарские камзолы, украшенные пуговицами из драгоценных металлов. Женщины казаков не стеснялись украшать себя жемчугом, вышивая им узоры.

Отдельной деталью одежды был пояс, носившийся чуть выше талии. Часто он был самой дорогой деталью наряда и состоял из серебряных и золотых нитей.

Источник: echo-ua.media

О казацкой серьге

![]()

![]()

Мужские серьги известны с давних времен. Уже в древней Азии семь тысяч лет назад существовали искусные мастера, делавшие серьги для мужчин. Для древних египтян и ассирийцев серьга символизировала высокое положение в социуме.

Серьги носили моряки, пираты, разбойники и, конечно, казаки — свободные люди Запорожья.

Для запорожцев серьга была наделена магическим смыслом.

Привилегия носить серьгу имели не все казаки, это был верный признак казака воина.

На картинах казаков часто изображают с серьгой в ухе. Чаще всего серьги имели форму полумесяца и были изготовлены из серебра.

Серьга в левом ухе казака означала, что он единственный сын у матери, в правом — последний мужчина в роду.

Казака с серьгами в обоих ушах пытались беречь в бою, ибо это означало, что он единственный ребенок у родителей.

Серьги для русинов были не просто украшением, по ним можно было прочитать историю и социальное положение семьи. Так простолюдины носили серьги из меди и дерева, зажиточные торговцы могли позволить себе более дорогие серьги из серебра, ну а членам княжеской семьи полагалось носить серьги с изумрудами и рубинами.

Тема казацкой серьги чрезвычайно интересной и занимает львиную долю моего творчества.

Причина не только в том, что Запорожье — мой родной город, а запорожские казаки — не картинки в книге, а знакомые и друзья вокруг. Самая удовольствие в изготовлении новых казачьих сережек — это возвращение к родным традициям, восстановление исторических образов и воплощения их в современности.

Среди моих работ Вы легко найдете и сможете приобрести казацкую серьгу и для малого и для большого казака.

Серебряная казацкая сережка от запорожского мастера Курносова — это оберег, сделанный с душой.

В отделке сережек используется много глубинных обереговых символов — дубовые листья, цветок папоротника, магический камень Алатыре, казацкая сабля, мифические существа Грифон, Симаргла, Ворон, Змей. Одни работы навеяны историческими находками, другие — волшебным миром вокруг.

Источник: skrami.org