Как это ни покажется странным, золото в окружающем нас мире распространено достаточно широко. Оно присутствует даже в теле человека. Однако, по содержанию элементов в земной коре, золото занимает все лишь 61 место и меньше 0,000001% по массе. Дело в том, что золото в окружающей среде находится в крайне распыленном состоянии.

Территории, где золото можно обнаружить в значительных концентрациях, очень редки. Подобные места, если золото можно добывать промышленным способом, называют месторождениями.

Кроме месторождений, золото (иногда в значительных концентрациях) можно найти небольших залежах, россыпях и так далее, которые не имеют промышленного значения.

Типы месторождений золота

Выделяют два основных типа месторождений:

Коренные или первичные, и образующиеся из них россыпные или вторичные месторождения.

Образование первичных месторождений золота

Образование первичных месторождений связано с магматическими процессами. В магме Земли, в отличие от коры, содержится повышенная концентрация золота. В результате вулканической активности потоки магмы вырывались на поверхность.

Рождение золота. Вмещаемые породы и связь с рельефом. по книге Ю. А. Билибина (часть 2)

Магма представляет собой расплав различных соединений, температура плавления которых сильно различается. После прорыва на поверхность, магма начинает остывать. Первыми кристаллизуются тугоплавкие вещества, которые при достаточно высоких температурах переходят в твердое состояние.

Однако внутри застывшей массы продолжает циркулировать подвижная масса более легкоплавких соединений. Через разломы и трещины остывшей магмы этот расплав простреливает в окружающую породу, формируя жилы. Жилы имеют разнообразную форму, строение и размеры, уходя в глубину земли на несколько километров. Внутри них, в свою очередь, циркулируют образовавшиеся из пара горячие растворы солей, содержащие золото. В итоге, при полном остывании, соли разрушаются и золото кристаллизуется внутри жилы практически в чистом виде.

Следует понимать, что при выбросе и остывании магмы происходит огромное количество различных реакций. В них вовлекаются как вещества самой магмы, так и минералы из вмещающих магму пород земной коры, а также вода. Ход процесса и финальный состав соединений, получившихся в результате полного остывания магмы, может различаться. Таким образом, первичные месторождения золота могут образовываться несколькими путями, однако они всегда связаны с магматическими породами.

Основным минералом большинства жил является кварц или оксид кремния (SiO2), реже — кальцит, альбит, барит, хлорит, серицит, турмалин, халцедон. Кроме того, значительную часть золотосодержащих руд образуют сернистые соединения металлов:

— железа – пирит или железный колчедан (FeS2), арсенопирит или мышьяковистый колчедан (FeAsS), пирротин (чаще всего Fe6S7);

— свинца — галенит или сульфид свинца (PbS);

— меди – халькопирит или медный колчедан (CuFeS2)

— цинка – сфалерит или сульфид цинка (ZnS).

Как выглядит ЗОЛОТАЯ РУДА? Качественный анализ!

Золото в коренных месторождениях редко существует в чистом виде. Обычно в нем присутствует некоторое количество других металлов. Наибольшую часть примесей составляют сплавы с медью и серебром. Также встречаются месторождения, в которых золото содержит платину и другие металлы платиновой группы.

Часть золота извлекается как попутный металл при разработке месторождений меди, цинка, свинца, серебра, металлов платиновой группы и никеля.

Если говорить общими словами, то первичные месторождения золота образовывались в зонах магматической активности, а именно в горах.

Образование вторичных месторождений золота

Породы, содержащие первичные образования золота, подвергались непрерывному физическому и химическому воздействию, которое приводило к их разрушению. Перепады температуры, выветривание, осадки и подземные воды, действие микроорганизмов и растений – все это приводит к постепенному разрушению горных пород. Разрушаясь, породы освобождают находящееся в них золото. Оно начинает свой долгий путь с гор вниз, в долину, образуя вторичные или россыпные месторождения.

Основная роль в перемещении золота принадлежит воде. Она постепенно размывает горные массивы, унося вниз куски породы, преобразуя, размельчая и перемалывая их. Золото, в силу своей инертности, не вступает в реакцию с водой или любыми другими веществами, оно остается в неизменном виде.

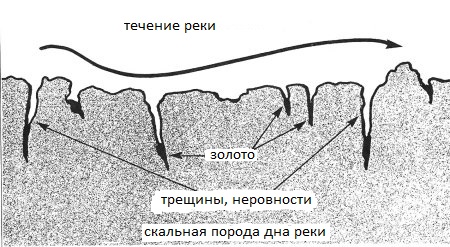

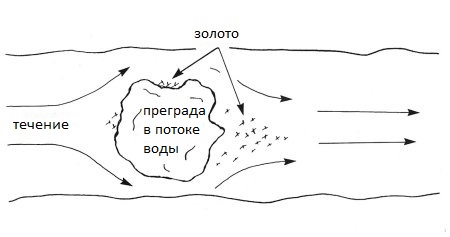

Образованием россыпных месторождений мы обязаны еще одному из главных свойств золота – его уникальной плотности или тяжести. Поскольку золото является одним из самых тяжелых металлов, оно имеет свойство накапливаться или откладываться в тех местах, откуда водой вымываются более легкие соединения. Пока золото находится в составе минералов, окружающих его в первичном месторождении, оно перемещается вниз достаточно быстро. Однако, по пути минералы дробятся, стачиваются, постепенно высвобождая золото. После высвобождения, золото в силу своей тяжести не может далеко уноситься током воды и оседает в местах, где рельеф образовывает различного вида препятствия на пути воды.

Россыпные месторождения очень разнообразны по размеру, способу и территории образования. Природный ландшафт за прошедшие тысячелетия неоднократно менялся – появлялись и исчезали реки, наступали и отступали ледники, менялся уровень морей, разрушались горы. Зачастую от первичного месторождения не остается и следа, а золото из него образует россыпь на значительном расстоянии. Не обязательно богатая россыпь образуется из богатой жилы, золото иногда выносится в одно место из нескольких жил. С течением времени, вторичные месторождения также могут разрушаться, золото из них мигрирует и образовывает новые россыпи.

Золото в россыпях обычно легко доступно, его не надо добывать из твердой руды, как в коренных месторождениях. На заре человечества первые находки золота были сделаны, скорее всего, именно в россыпных месторождениях — в руслах и по берегам ручьев и небольших речек люди находил небольшие самородки металла с удивительными свойствами.

Какие типы месторождений золота сейчас используются

По оценкам специалистов, с 19 века и по настоящее время было добыто более 85% от всего золота с начала истории. К примеру, во всей Римской империи во 2-3 веках добывалось около 8 тонн золота в год. В наше время только в России годовая добыча составляет более 200 тонн.

До 20 века добыча велась как из россыпных, так и из коренных месторождений. Усилия по поиску золота сосредотачивались большей частью на обнаружении россыпных месторождений, поскольку золото из них получать гораздо проще.

Однако, в конце 19 – начале 20 века, с появлением технологий эффективного извлечения золота из руды, началась активная разведка коренных месторождений. Около 60% добытого за все времена золота приходится на 20 и наш 21 век. В этот период золото извлекается в основном именно из коренных месторождений.

Кроме того, запасы легкодоступного россыпного золота во всем мире неуклонно снижаются. Золото остается большей частью в первичных месторождениях, затраты на освоение которых значительно выше.

В настоящее время мировой объем добычи золота из россыпных месторождений составляет около 7%. В России это число выше общемирового – около 20%, но также имеет тенденцию к снижению.

Разведка и оценка месторождений золота

Разведка месторождений является очень сложной задачей. Нет точных индикаторов присутствия золота в породах. Все наиболее часто встречающиеся вместе с золотом минералы (кварцы, пириты и т.д.) в природе в основном «пустые». Нет и четкой привязки золота к каким-либо другим элементам. Для каждой местности характерен свой «набор» спутников золота и свои золотосодержащие породы.

Пожалуй, единственным исключением является серебро. Оно всегда сопутствует золоту. Наблюдается любопытная зависимость — в богатых серебром месторождениях золота мало. Богатые золотые месторождения, в свою очередь, содержат мало серебра. Природный сплав самородного серебра, содержащий до 10% золота, называют кюстелитом.

Натуральный сплав золота с серебром, в котором доля серебра составляет более 25%, называют электрумом.

Зная особенности конкретной территории, по сложной комбинации различных признаков, можно только предполагать о присутствии золота. Открытие месторождений в наше время связано с глубокими знаниями геологии, современными методами разведки и исследований, опытом и наблюдательностью геологов. Можно сказать, что поиск золота является настоящим искусством.

Более сложной, чем разведка, является оценка экономической перспективы разработки месторождения. Следует отметить, что процент содержания золота в расчете грамм/тонну руды в месторождениях (как эксплуатируемых, так и еще не освоенных) во всем мире имеет тенденцию к снижению. Это значит, что приходится добывать золото из все более бедных руд. В связи с этим все большее значение приобретает разработка комплексных месторождений, в которых вместе с золотом добывают другие полезные ископаемые или наоборот, золото в них является вторичным продуктом добычи.

Для того, чтобы оценить общие запасы золота, размер и форму месторождения, требуется проведение огромного объема горноразведочных и буровых работ, множества проб и расчетов.

Таким образом, современная разведка и оценка месторождений золота, является дорогостоящим и трудоемким процессом.

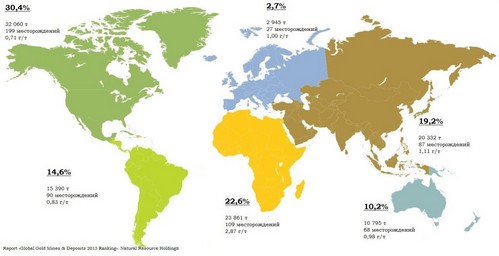

Месторождения золота в мире

10 стран с самыми большими природными запасами золота

| США | 13 427,6 | 59 |

| Канада | 13 367,4 | 99 |

| ЮАР | 13 228,5 | 33 |

| Россия | 9 306,2 | 33 |

| Австралия | 7 331,8 | 56 |

| Чили | 4 182,6 | 15 |

| Мексика | 3 872,8 | 33 |

| Гана | 3 460,2 | 16 |

| Папуа Новая Гвинея | 3 116,0 | 8 |

| Индонезия | 2 994,9 | 8 |

NRH Research – 2013 Ranking Gold Mines Deposits

Ювелирные камни и металлы

Источник: zegold.ru

При каком содержании золота в породе его добыча становится рентабельной?

Рентабельность добычи золота из руды зависит не только от его содержания, но и от ряда других факторов. Например, с какой глубины приходится добывать золотоносную руду, из каких пород (твердых, мягких) состоит эта руда, насколько освоена территория добычи, каковы транспортные и другие условия в месте нахождения рудника и т.д.

И, конечно, важна рыночная стоимость золота на международных биржах. Считается, что при содержании даже 3 — 4 г золота на тонну руды его добыча может оказаться рентабельной. А если в тонне руды больше 10 г золота (это всего лишь 0,001%), то такая руда считается богатой. Дело в том, что самые «выгодные» месторождения золота (как, кстати, и серебра) уже были в значительной мере исчерпаны в прошлом.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

Вопрошатель [24.5K]

Получается, что фактор величины содержания золота в породе и является определяющим.

Ведь если его там очень много, то почти не важна глубина залегания и прочее. И наоборот. — 4 года назад

Даже если золота «очень много» (например, 30 г/т), но руда залегает на большой глубине, то может оказаться, что добыча нерентабельна. Например, в Южной Африке золото уже добывают на глубине почти 4 км, а при большей глубине добыча может стать нерентабельной — даже при современных ценах на золото. А если цена упадет, то многие глубокие шахты вообще закроются. Сейчас в ЮАР себестоимость добычи 1 г золота составляет 30 долларов! Хотя там богатейшие запасы: в ЮАР была добыта половина всего золота, выплавленного человеком с древнейших времен. — 4 года назад

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Что такое золотая россыпь. Элювиальные и делювиальные золотые россыпи. Коренные месторождения золота. Где искать золото

Долгими тысячелетиями холодные и теплые ветры, ливневые дожди, землетрясения, словом, все буйные силы природы медленно, но неумолимо разрушали коренные месторождения золота. Водные потоки, возникавшие от таяния снегов и обильных летних ливней, подхватывали измельченные и обточенные куски кварца и других минералов и увлекали их в русла рек и ручьев.

В свою очередь реки и ручьи уносили их все дальше и дальше, на многие десятки и сотни километров. Эти куски‑путешественники, таившие в себе различные металлы, мельчились, истирались и распадались на мелкие частицы, оседая на дно потока. Одними из первых осаждались частицы, содержащие золото, – металл очень высокого удельного веса. Так образовывались россыпные месторождения золота.

Золотые россыпи, в зависимости от расположения относительно коренного месторождения, из которого они образовались, разделяются на элювиальные, делювиальные и аллювиальные. Эти три типа россыпей могут быть погребенными – перекрытыми толщей отложений более позднего образования.

Элювиальные россыпи расположены на местах разрушения коренного месторождения. Контуры этих россыпей повторяют конфигурацию выходов коренных месторождений на поверхность. Образуются элювиальные россыпи в результате разрушения коренного месторождения под влиянием выветривания и химических воздействий.

Поэтому элювиальные россыпи встречаются на водораздельных площадях, отчего их часто называют водораздельными. Элювиальные россыпи обычно невелики по размерам, неглубоко залегают, золото в них рассеяно по всей толще рыхлых пород. Материал этих россыпей содержит большое количество глины и неокатанных обломков коренных пород, щебня и дресвы. Золото элювиальных россыпей обычно шероховато, мало окатано, не свободно от кварца.

Делювиальные россыпи – это россыпи склонов. Они образуются в результате сползания разрушенных горных пород, содержащих полезное ископаемое, к подножью склона. Золотосодержащие породы коренного месторождения, находившиеся на склоне горы и разрушавшиеся под воздействием природных сил, размельчались и сползали вниз, вследствие крутизны склонов и под влиянием водных потоков. Освобождавшееся при этом золото также опускалось вниз и вместе с обломками пустой породы образовывало смещенную россыпь.

Как и элювиальные, делювиальные золотые россыпи невелики, залегают неглубоко, их материал также плохо отсортирован. Контур этих россыпей имеет форму конуса, вершина которого находится у выходов коренного месторождения, а основание – у подошвы склона.

Аллювиальные россыпи образовались в результате размыва и переноса материала коренного месторождения, а также элювиальных и делювиальных россыпей древними и современными реками. При этом золотосодержащие породы разрушенного коренного месторождения, скатываясь по склону горы на дно долины, попадали в водный поток, перекатывались им, измельчались, округлялись, истирались и сносились рекой далеко от коренного месторождения. Поэтому материал аллювиальных россыпей, в отличие от элювиальных и делювиальных, более окатан и отшлифован, что, кстати, и определяет наибольшее промышленное значение, которое имеют аллювиальные (особенно долинные) россыпи среди всех прочих типов россыпей. В большинстве случаев аллювиальные россыпи относятся к четвертичному возрасту, реже – к более ранним геологическим периодам.

Глыбы золотоносных пород переносились на более или менее далекие расстояния. Это зависело от полноводности реки и скорости ее течения, крутизны склонов размываемой долины. Перекатывая каменные глыбы, вода продолжала разрушительную работу. Обломки пород, первоначально угловатых и неправильной формы, шлифовались водным потоком и приобретали приблизительно одинаковую форму и размеры.

Чем дальше обломки отнесены от места своего первоначального нахождения, тем они мельче и более окатаны. Относительно крупные окатанные куски носят название гальки, куски поменьше – речника, или эфеля, а самые мелкие – песка.

Перенос разрушенного материала не мог продолжаться бесконечно: в каком‑то встретившемся на его пути водоеме на дно осаждались даже самые мелкие частицы. «Массовое» осаждение частиц происходило при уменьшении скорости течения реки, а это наблюдается при ее впадении в озеро или в море, крутых поворотах русла или в излучинах рек и, наконец, при расширениях долины реки, которые чередуются с ее сужениями. Именно таким путем образовались богатейшие золотоносные россыпи.

При этом характерно, что «первоисточники» их – коренные месторождения – подчас непригодны для промышленной разработки вследствие малого содержания золота. Так природа на протяжении многих веков выступала в роли кропотливого собирателя золота, извлекая его по крупинкам, очищая от «пустой породы» и заботливо складывая в долинах рек.

Открытие золотоносной россыпи вовсе не означает, что вблизи обязательно найдется коренное месторождение. Показательны в этом отношении богатейшие россыпи по обоим берегам Лены. Эти россыпи разрабатываются уже много лет, а представляющих ценность месторождений рудного золота так и не обнаружено. Предполагают, что они подверглись в этих местах полному разрушению.

Золото аллювиальных россыпей иногда настолько мелко и пластинчато, что образует мельчайшие чешуйки, не тонущие в водном потоке. Такое золото находят в речных косах, которые, как известно, меняют свое место при разливах рек.

Но бывает и обратное: иногда золото встречается в виде самородков. Так, в Австралии в 1869 г. нашли глыбу золота в 100 кг. Через три года там же обнаружили еще большую глыбу – около 250 кг. Знаменитый самородок русского золота, найденный в 1842 г. на Южном: Урале, весил 36 кг.

Бывает, что в одном небольшом участке земли накапливаются громадные количества драгоценного металла: так, в знаменитом Клондайке, на площади в 20 м 2 было добыто золота на сотни тысяч долларов.

Источник: bibliotekar.ru