Коллекция драгоценного художественного металла является самой крупной в составе средневекового собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника. Она отличается разнообразием и включает предметы церковной и светской утвари, образцы пластики малых форм, оклады икон и книг; серебряные и золотые пластины (дробницы), декорирующие произведения, выполненные из других материалов.

Украшенные лицевыми и сюжетными изображениями, орнаментами, зачастую дополненные жемчугом и самоцветами драгоценные изделия в совокупности дают представления об идеалах красоты, культивировавшихся на Руси, знакомят с мастерством златокузнецов и серебряников XI–XVII веков, напоминают об исторических событиях и значимых персонах прошлого.

Основу коллекции составляют предметы, поступившие в музей в 1920 году из Троице-Сергиевой лавры. Совсем небольшую группу образуют изделия, полученные из разных источников в более поздний период.

Ценнейшая часть коллекции – немногочисленные памятники XIV века.

Среди московских произведений выделяется наперсный крест-мощевик с подписью мастера Семена Золотилова, возможно, входивший в состав убора великого князя Дмитрия Ивановича Донского.

Изумруды Романовых. Что сохранилось, а что утрачено

Cеребряный потир, вложенный в Троицкую обитель боярином Дмитрием Ивановичем Годуновым в 1595 году, относятся к наиболее ранним предметам церковной утвари, имеющимся в собрании музея. Основание потира с резными изображениями виноградной лозы и листьев смоковницы является работой европейского мастера и имеет близкие аналогии среди памятников готического искусства XIV века. Гравированное изображение Деисуса на серебряной чаше представляет собой один из лучших образцов московского искусства конца XIV – первой четверти XV века, времени Андрея Рублева.

Наглядное представление о разнообразии техник, используемых русскими серебряниками уже в древности, дают памятники XV века, дошедшие до наших дней в достаточно большом количестве.

Прекрасными примерами миниатюрного литья XV века являются ковчег-мощевик, принадлежавший семье радонежского князя Андрея Владимировича, двустворчатая панагия, связываемая исследователями с игуменом Троице-Сергиева монастыря преподобным Никоном Радонежским, а также оклад Евангелия, происходящего из Николо-Пешношского монастыря.

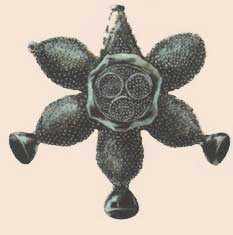

Редким образцом использования чеканных накладных фигур служит кадило в виде одноглавого храма, сделанное «замышлением» преподобного Никона Радонежского в 1405 году.

С древней техникой выемчатой эмали знакомят круглые серебряные дробницы с поясными изображениями святых, входящие в настоящее время в состав епитрахили XVII века. Высочайшего уровня в XV веке в Москве достигло искусство резьбы по металлу. Великолепного рисунка Деисус расположен на чаше потира, являющегося, по мнению ряда исследователей, первым драгоценным литургическим сосудом Троице-Сергиева монастыря.

Подлинный шедевр искусства гравировки последней трети XV века – двустворчатая серебряная панагия с изображением на внешних створках Спасителя на престоле и Николая Чудотворца, а на внутренних – Богоматери «Воплощение» и Святой Троицы. Все композиции выполнены контурным рисунком, создающим впечатление воздушности пространственной среды.

Ювелирные изделия с сапфирами | Шедевры русских ювелиров

К памятникам конца XV века принадлежит серебряный наперсный крест с изображением на лицевой стороне Распятия, а на оборотной – Богоматери «Оранта». Изящный рисунок фигур, тонкие уверенные линии позволяют предположить работу мастера круга Дионисия.

XV век – время расцвета московской скани, характеризующейся техническим совершенством и типичным узором в виде спиралевидных завитков, обрамленных мелкими петельками.

Золотая ажурная полоса такого орнамента украшает край чаши потира, вложенного в Троице-Сергиев монастырь великим князем Василием II Темным в 1439 году. Сложная и виртуозная техника свидетельствует о знакомстве мастера Ивана Фомина с лучшими образцами византийского ювелирного искусства.

Такие же крутые спиралевидные завитки украшают и ковчег-мощевик, изготовленный в 1463 году по заказу игумена Троицкого монастыря Вассиана, предположительно, иноком обители Амвросием. Отличительной особенностью рисунка скани этого памятника является его несимметричный характер.

От XV века сохранилось всего несколько предметов светской посуды. Лишенные яркого декора эти сосуды, привлекают внимание, прежде всего, красотой силуэта, идеальными пропорциями и мягким мерцанием гладкого металла, сохранившим следы ручной ковки.

Несомненным украшением коллекции музея являются два серебряных ладьевидных ковша новгородского и московского производства. Первый из них принадлежал новгородскому посаднику Григорию Кирилловичу, а второй – московскому боярину Петру Михайловичу Плещееву.

Драгоценный художественный металл XVI века представлен в собрании музея достаточно широко. Самые эффектные произведения являются вкладами в Троице-Сергиев монастырь царя Ивана Грозного и его ближайшего окружения.

Для лучших изделий этого времени, вышедших из мастерских Московского Кремля, характерен высочайший уровень исполнения, а также сочетание в одном памятнике нескольких приемов обработки и декора металла. В стилистике многих произведений (прежде всего, в орнаментике) сказывается влияние европейского ренессансного искусства.

Интересным образцом скани второй половины XVI века, знакомящим с новгородскими особенностями этой ювелирной техники, является оклад трехстворчатого складня с изображением на среднике Богоматери «Петровская», а по сторонам митрополитов Петра и Алексия.

Второй половиной XVI века датируются самые ранние из имеющихся в музейном собрании чарки и братины. Большая историческая ценность этих сосудов заключается в наличии владельческих надписей на них. Среди владельцев значатся троицкий келарь Евстафий Головкин, княгиня Мария (Марфа) Владимировна Старицкая, царь Иван IV Грозный и его сын царевич Федор Иванович.

В произведениях художественного металла конца XVI – начала XVII века отчетливо прослеживается характерное для этого времени стремление к подчеркнутой роскоши. Нагляднее всего эта тенденция проявилась в уборе оклада иконы «Святая Троица» письма Андрея Рублева, созданного по заказу Бориса Годунова в 1599 году.

Особое место среди произведений этого периода занимают предметы с виртуозно исполненными в технике черни изображениями и орнаментами. Большинство изделий подобного типа, имеющиеся в коллекции музея, изготовлены в царских мастерских, возможно, при участии иностранных специалистов.

О знакомстве придворных серебряников и златокузнецов с современными им образцами западноевропейского искусства свидетельствуют нетипичные для Руси форма, структура и чеканный декор большого напольного подсвечника, вложенного Борисом Годуновым в Троице-Сергиев монастырь в 1601 году.

Художественный металл XVII века отличается повышенной красочностью и декоративностью.

В мастерских Оружейной палаты Московского Кремля в это время работали выдающиеся ювелиры, выполнявшие заказы не только царской семьи, но и представителей знати.

Мастер Андрей Малов сделал золотой напрестольный крест, предназначавшийся для хранения монастырской реликвии – креста, которым константинопольский патриарх Филофей благословил преподобного Сергия Радонежского. Иван Леонтьев изготовил золотой потир и золотой крест-мощевик, вложенные в Троице-Сергиев монастырь на помин души дьяка Ивана Грамотина.

Высококлассными, но не оставившими своих имен мастерами, для боярина Богдана Матвеевича Хитрово выполнена золотая иконка с эмалевым изображением преподобного Сергия Радонежского, для великой княжны Ирины Михайловны – золотой крест-мощевик, для князя Бориса Ивановича Репнина – оклад Евангелия, украшенный розовыми турмалинами-камеями.

Все эти произведения служат лучшими образцами искусства чеканки и черни по золоту, гравировки, скани и эмали XVII века.

Своеобразным экспонатом-сокровищницей является митра, данная в Троице-Сергиев монастырь в память о князе Федоре Ивановиче Мстиславском в 1624 г. Ее поверхность сплошь покрыта золотыми дробницами с высокорельефными чеканными изображениями Святой Троицы и святых, драгоценными запонами, самоцветами в золотых кастах. Все детали обнизаны крупным жемчугом.

Бытовая посуда XVII века сохраняет традиционные формы, но приобретает более нарядный декор. Нередко чеканные и резные орнаменты, изображения различных сцен и диковинных животных покрывают всю поверхность изделия. В этом отношении обращает на себя внимание братина, вложенная в Троице-Сергиев монастырь государевым дьяком Федором Никитичем Апраксиным в 1633 году в память о рано умершем сыне Корнилии.

Для людей XVII века было характерным увлечение предметами из редких природных материалов. Вероятно, это было следствием более широкого познания мира и возможности получить частицу этого мира в свое владение. В собрании Троице-Сергиева монастыря хранились разнообразные бытовые сосуды из редких пород дерева, перламутра, раковин, поделочных камней (яшмы, оникса, сердолика).

В ряду многочисленных именных чарок XVII века нельзя не отметить эффектные сосуды, принадлежавшие казначею, а впоследствии келарю Троице-Сергиева монастыря Леонтию Дернову. Абсолютно идентичные по конструкции и оформлению чарки лишь слегка отличаются размером. Их основу составляют выгнутые, плотно подогнанные перламутровые пластины.

Немецкими ремесленниками выполнен кубок, данный в Троицкий монастырь келарем Симоном Азарьиным. Сам сосуд с полупрозрачной халцедоновой чашей в оправе из золоченого серебра датируется серединой XVI века, а крышка с навершием в виде литой мужской фигуры относится к первой половине XVII века.

Источник: museum-sp.ru

Клады Древней Руси в собрании Русского музея

На выставке представлены уникальные ювелирные изделия XI-XIII веков из золота и серебра, происходящие из 11 наиболее богатых кладов, сокрытых по преимуществу в 1237-1240 годах в период наступления на города Руси монголо-татарских войск. Экспозицию составляют более 400 произведений, представляющих разные техники и стили декора домонгольского ювелирного дела.

Коллекция кладов Русского музея принадлежит к числу наиболее ярких в мире. В нее входят многие шедевры: изделия из золота с перегородчатой эмалью и из серебра с гравировкой и чернью, украшения, декорированные мельчайшей зернью — парадные драгоценные уборы князей, членов их семей, бояр и дружинников из Киева, Чернигова, Старой Рязани. Особенно знамениты украшения киевских кладов: височные подвески-колты с изображением птиц-сиринов и цепи-рясны — лучшие из всех, найденных на Руси, а также золотая диадема с изображением Деисуса, служившая брачным венцом. В кладах серебряных украшений настоящими шедеврами являются широкие створчатые браслеты с изображением зверей и птиц, сцен языческих народных празднеств — «русалий». Все они позволяют судить о художественных вкусах горожан, о высоком мастерстве ювелиров и богатстве ювелирных уборов жителей Руси.

Особый раздел выставки составляет инструментарий ювелиров, исполнявших украшения, подобные изделиям из кладов. В экспозицию войдут также племенные ювелирные уборы Руси, украшения Византии, Волжской Болгарии, Скандинавии, позволяющие увидеть своеобразие городского ювелирного дела Руси, представленного украшениями древнерусских кладов.

20 июля—25 сентября 2023

Выставка «Клин Новикова» приурочена к 65-летию Тимура Новикова (1958–2002), художника и создателя двух движений: «Новые художники» в 1980-е и Новая Академия Изящных Искусств в 1990-е годы. Тимур Новиков говорил, что сдал в современном искусстве «академический максимум». Он создавал искусство универсальное, приносящее гармонию людям всех культур и возрастов.

14 июля—11 сентября 2023

Иван Годлевский (1908–1998) – ленинградский живописец. Уникальная живописная манера художника сформировалась в начале 1950-х годов под влиянием французской живописи первой половины ХХ века, в частности, творчества таких художников как Морис Дени, поздний Анри Матисс, Альбер Марке, Морис Вламинк.

Также в Русском музее

- 29 июня—11 сентября 2023 > Корпус Бенуа Вдохновленные классикой. Неоклассицизм в России

- 28 июня—27 августа 2023 > Русский музей Российские и белорусские художники второй половины ХХ века. Живопись, графика, декоративное искусство

Источник: rusmuseum.ru

Ювелирное искусство Древней Руси

Ювелирное искусство Древней Руси — совокупность всех искусно сделанных украшений и предметов, изготовленных древнерусскими мастерами из благородных металлов и драгоценных камней.

- 1 Описание

- 2 Ювелирные техники

- 3 Гривна Владимира Мономаха

- 4 Имена на металле

- 5 Шлем Ярослава Всеволодовича

- 6 Литература

Описание [ править | править код ]

Святой Георгий. Византийская эмаль. X—XII вв.

Древнерусское ювелирное мастерство времён Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь. За долгие века оно было забыто. Однако, усилиями отечественных археологов в XIX—XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь. При раскопках были обнаружены сотни и тысячи украшений, созданных мастерами X — начала XIII веков.

В древние времена Русь испытывала влияние сразу нескольких развитых культур. В средневековом Киеве целые кварталы были населены иноземцами: греками, евреями и армянами. Воины и торговцы из Скандинавии принесли в русские земли языческое искусство эпохи викингов. Торговцы с Востока — красочный и замысловатый орнамент, выдержанный в исламском стиле.

Православие, принятое от могущественной Византийской империи, связало Русь с высокой художественной культурой этого государства. Византия в те времена была ядром цивилизованного мира, соседствующая с варварской Европой и хранительницей древних знаний, завещанных эпохой античности. Но наряду с православием Русь долгие столетия сохраняла устойчивые языческие традиции. Сложная, высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества стала важным источником творческого воображения древнерусских живописцев, скульпторов и ювелиров.

Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства Древней Руси. Мастера, владевшие этими секретами, погибли или исчезли во времена Батыева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось практически в упадке, и лишь в середине — второй половине XIV века началось его медленное возрождение.

Ювелирные техники [ править | править код ]

Финифтяные изображения князей Бориса и Глеба на окладе Мстиславова Евангелия (XII в.).

В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. Наиболее предпочитаемыми украшениями были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты, а также бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: мифическими зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах — монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

Звёздчатый колт из Тереховского клада. Лицевая сторона.

Звёздчатый колт из Тереховского клада. Оборотная сторона.

Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской Руси, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей.

Женщины племени северян носили изящную разновидность колец, напоминающую завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей.

Горожанки XI—XIII веков больше всего любили колты — парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы. В 1876 году близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII — начала XIII веков.

Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скан-динавии и была широко распространена в Древней Руси.

Наряду с зернью использовалась и скань — тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры. В 1887 году на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI—XII веков, в том числе пара золотых колтов.

Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад.

Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка.

Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дорогие, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями богатого княжеского убора.

Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. «Чернь» представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесённая на серебряную поверхность, «чернь» создавала фон для выпуклого изображения.

Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII века хранится в Государственном Историческом музее в Москве. На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и мифических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и ближе к язычеству. Ювелиры применяли эмаль или «чернь» для изображения как Христа, Богородицы, святых, так и грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств.

Были как чисто христианские, так и чисто языческие украшения, которые являлись предметами религиозных культов. Сохранилось множество нагрудных крестов-энколпионов, состоящих из двух створок, между которыми помещались частички мощей святых. На створках обычно бывало литое, резное или чернёное изображение Богоматери с Младенцем.

Не менее часто археологи находят языческие амулеты — предметы, оберегавшие от болезней, бед и колдовства. Многие из них представляют собой литые фигурки конских голов, к которым цепочками крепятся «бубенчики», выполненные в форме зверей, птиц, ложек, ножей и ухватов. Своим звоном бубенчики должны были отгонять нечистую силу.

Гривна Владимира Мономаха [ править | править код ]

Основная статья: Владимир Мономах

Некоторые памятники древнерусского ювелирного искусства, появившиеся до татаро-монгольского нашествия, получили огромную известность. Более всего знаменита «Черниговская гривна», или «гривна Владимира Мономаха».

Это чеканный золотой медальон XI века, так называемый «змеевик», на одной стороне которого изображена женская голова в клубке из восьми змей, символизирующая дьявола, языческое божество или злое начало вообще. Против болезни направлена молитва на греческом языке. На другой стороне — архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней.

Надпись, сделанная славянскими буквами, гласит: «Господи, помоги рабу своему Василию». Это был настоящий христианский амулет против нечистой силы. Сюжет и сама техника исполнения гривен-змеевиков заимствованы из Византии; до нашествия татаро-монгол, украшения подобного рода не были редкостью. «Черниговская гривна» выполнена необычайно искусно и должна была принадлежать богатой, знатной персоне скорее всего княжеского происхождения. Стоимость этой драгоценности равняется величине княжеской дани со среднего города. Медальон нашли в 1821 году недалеко от города Чернигова, который в древности был столицей княжества.

Гривна Владимира Мономаха. XII век. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Надпись, указывающая на личность владельца — Василий, — подсказала историкам, что гривна принадлежала Владимиру Мономаху (1053— 1125), которому при крещении было дано имя Василий. Этот известнейший древнерусский полководец и политический деятель некоторое время княжил в Чернигове. Он оставил «Поучение» детям, написанное в форме воспоминаний.

В этом сочинении князь писал, что одним из любимых его занятий была охота. Выходя на неё, Владимир Мономах не боялся кабаньих клыков и копыт лося. Охотясь невдалеке от Чернигова, он обронил драгоценную гривну, донёсшую до потомков работу искусных киевских мастеров.

Имена на металле [ править | править код ]

Имена авторов большинства памятников ювелирного искусства Древней Руси неизвестно. Археологи, находя остатки мастерских, принадлежавших древнерусским умельцам золотого и серебряного дела, извлекали из-под земли все необходимые для ювелирного ремесла принадлежности. Однако, история не сохранила имён замечательных мастеров, создавших «Черниговскую гривну» или колты из Михайловского клада. Порой лишь сами драгоценности «проговаривались» о своих творцах. Так, кратеры — драгоценные серебряные чаши для святой воды, созданные в средневековом Новгороде XII века, — несут на себе надписи, в которых сообщаются имена мастеров Косты и Братилы.

Знаменитая полоцкая просветительница XII века княжна-игуменья Ефросиния в 1161 году заказала крест для вклада в основанный ею Спасский монастырь. Шестиконечный крест высотой около полуметра был сделан из кипарисового дерева и сверху и снизу закрыт золотыми пластинками, украшенными драгоценными камнями.

Уже к 20-м годам XX века почти все камни были потеряны, но известно, что их насчитывалось около двух десятков и среди них были гранаты. Камни крепились в гнёздах на золотых пластинках, а между ними мастер вставил двадцать эмалевых миниатюр с изображением святых. Имя каждого святого прочеканено рядом с изображением.

Внутри креста хранились христианские реликвии: кровь Иисуса Христа, частички мощей святых Стефана и Пантелеймона, а также кровь Святого Дмитрия. Святыня была обложена серебряными с позолотой пластинками, а края лицевой стороны обрамлены ниткой жемчуга. В глазах верующих реликвии в большей степени делали крест драгоценностью, чем золото и серебро, использованные ювелиром.

Судьба креста Святой Ефросинии Полоцкой, который поочерёдно побывал в руках православных, католиков, униатов, в казне московских государей и тайнике французов, занявших Полоцк в 1812 году, печальна. Он был утрачен во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, его искали журналисты, писатели, учёные, политические деятели и даже Интерпол (Международная организация по борьбе с преступностью). История этих поисков так же драматична и безрезультатна, как, например, эпопея, связанная со знаменитой Янтарной комнатой (стены и вся обстановка, которые были отделаны янтарём), похищенной нацистами в годы Великой Отечественной войны и с тех пор безуспешно разыскиваемой учёными.

Описания и рисунки, сделанные до пропажи креста Святой Ефросинии, сохранили текст надписи, которую оставил на поверхности креста его создатель — полоцкий мастер Лазарь Богша (Богуслав). Крест Святой Ефросинии — одна из главных духовных святынь Белоруссии и признанный шедевр средневекового ювелирного искусства.

Ныне височные кольца, колты и многие другие произведения средневекового русского ювелирного искусства собраны в музеях. Особенно богатые коллекции принадлежат Государственному Историческому музею, Оружейной палате Московского Кремля и Патриаршей ризнице.

Шлем Ярослава Всеволодовича [ править | править код ]

Шлем князя Ярослава Всеволодовича — отца Александра Невского.

Основная статья: Ярослав Всеволодович (князь владимирский)

В одной из витрин Оружейной палаты Московского Кремля выставлен древний шлем, железо которого проржавело, и лишь серебряные накладки по-прежнему сияют чистым блеском. На накладках, украшающих навершие шлема, прочеканены изображения Иисуса Христа, архангела Михаила и избранных святых. Работа принадлежит новгородским мастерам и выполнена на высоком художественном уровне.

История самого шлема связана с важными политическими событиями. В 1216 году на реке Липице, у Юрьева Польского, сошлись две русские рати — новгородцев и суздальцев с многочисленными союзниками. Поле битвы было обильно полито кровью ратников, принадлежавших к городам и княжест¬вам половины Руси.

Вожди суздальцев, и среди них князь Ярослав Всеволодович — отец Александра Невского, были уверены в победе. Незадолго до начала битвы Ярослав Всеволодович и его брат князь Юрий Всеволодович по древнему обычаю обменялись доспехами. Сокрушительное поражение заставило их искать спасения в бегстве с поля боя. Юрий, не помня себя от страха, снял тяжёлую кольчугу и шлем и спрятал их до лучших времён. Побеждённые остались живы и сохранили княжескую власть, однако отыскать дорогое вооружение им не удалось.

Литература [ править | править код ]

- Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 /Глав. Э68 ред. М.Д. Аксёнова. — М.: Аванта+, 1997. — 688 с.: ил. ISBN 5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Древнерусское искусство

- Ювелирное дело

Источник: traditio.wiki