Денег у государства катастрофически не хватало. Тогда было решено ввести в оборот медные деньги, причем выпускать их решили по цене серебряных.

20 апреля 1656 года в Москве медные деньги были пущены в оборот взамен серебряных монет. Причем налоги и старые недоимки собирались серебром, а платежи из казны и жалованье платилось медью. Из фунта меди, стоимостью 12 копеек, стали чеканить монеты на 10 рублей.

Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками, однако вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились на Монетном дворе Москвы и на специально открытых заводах в Новгороде и Пскове, привёл к обесцениванию медных денег. К тому же их легко было подделать.

Все это повлекло за собой недоверие населения к новым деньгам и обвальную инфляцию. К 1662 году рыночная цена медных денег упала в 15 раз. Несмотря на царский указ, стоимость товаров сильно возросла, покупательная способность медной монеты падала. Положение ухудшалось с каждым днем. Крестьяне отказались возить свои продукты в города, потому что не хотели получать за них ничего не стоящую медь, а в Москве процветали нищета и голод.

Сегодня, 20 апреля,В России взамен серебряных монет появляются медные деньги

Вследствие всего этого население оказалось неплатежеспособным. Что и привело к знаменитому «Медному бунту» – восстанию в Москве 4 августа 1662 года, в котором приняли участие «городские низы»: ремесленники, торговцы и крестьяне пригородных сел. Несмотря на беспощадное подавление бунта силами правительства, он не прошел бесследно.

В 1663 году по царскому указу чеканка медных монет была прекращена, медные дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, а в Москве была возобновлена чеканка серебряной монеты. Медные деньги из обращения были полностью изъяты, а частным лицам было указано переплавить их в разные нужные предметы или принести в казну.

Источник: www.shamardanov.ru

ЧТО РАССКАЖЕТ КАЛЕНДАРЬ

Царь Алексей Михайлович Романов получил в народе прозвище Тишайший, однако в период его правления шли непрерывные войны России с другими странами, а само государство переживало непростые времена реформаторства. Многие преобразования дали положительные результаты, ведь были продиктованы крайней необходимостью. Из-за постоянного противостояния с могущественными державами царь вынужден был пойти на решительные меры, дав приказ выпускать медные монеты. Казалось бы, всё было вполне логично, однако замысел Алексея Михайловича и его реформа обернулись народным бунтом.

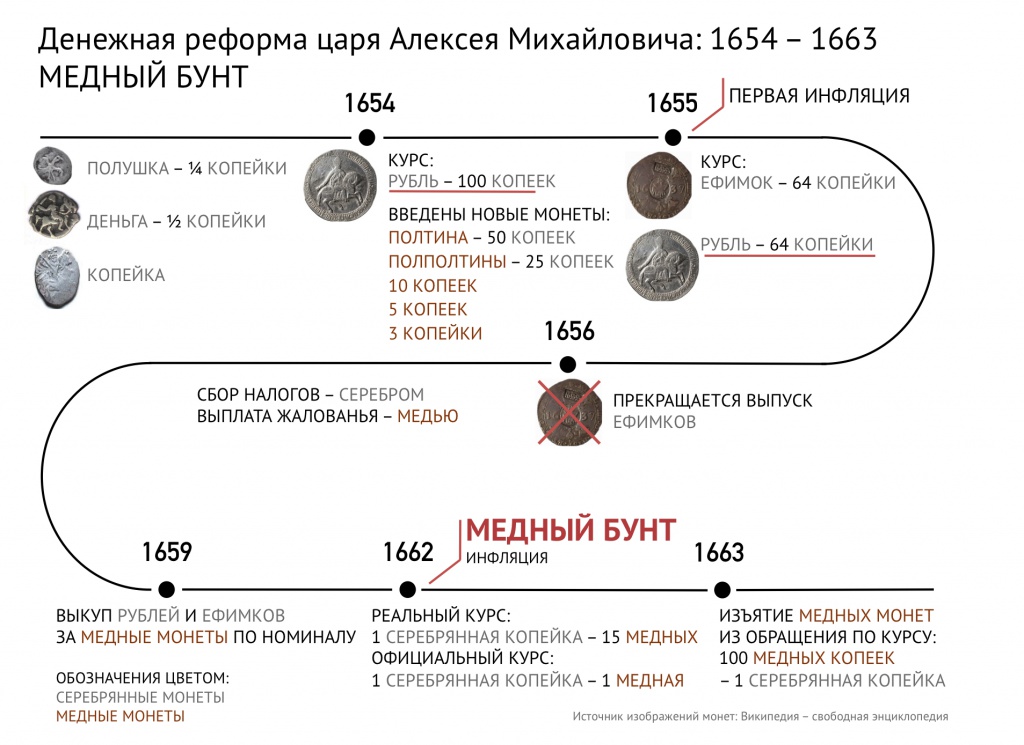

До 1654 года на Руси в обращении были монеты нескольких образцов — копейки и деньги, чеканившиеся из серебра, и полушки, материалом для которых служила сплющенная проволока. Все они имели небольшой номинал, а вот крупные денежные единицы отсутствовали — и это затрудняло торговлю. Серьёзные сделки значительно тормозились необходимостью подсчитывать и пересчитывать многие тысячи монет. Парадоксально, но негативно такое положение вещей сказывалось и на мелкой торговле, которую было сложно вести из-за отсутствия разменных монет. Следствием стало ухудшение экономического положения страны, торможение развития экономики.

Сегодня, 20 апреля,В России взамен серебряных монет появляются медные деньги

Алексей Михайлович Романов благодаря ряду успешных военных походов сумел присоединить к территории России Малороссию и ряд белорусских земель. На этих территориях в обращении были деньги европейского образца, которые во многом выигрывали перед российскими монетами.

В период войны с Речью Посполитой возникла необходимость введения новых денежных единиц, которые стали бы приближены к европейским аналогам. Кроме того, ресурсов в казне было катастрофически мало из-за долгих войн и вспыхнувшей эпидемии чумы.

Денежное хозяйство нуждалось в преобразованиях, этого же требовала экономика, и именно реформа могла изменить ситуацию на Руси, она была крайне разумным решением проблем. В обращение вводились медные монеты, однако прежние единицы не изымались из оборота.

Крупная торговля при этом получала возможность использовать не только деньги мелкого номинала, а значит, появление новых монет должно было положительно отразиться на экономике страны. В 1654 году началась сама реформа. Прежде всего была предпринята попытка ввести правильные, круглые монеты рублёвого достоинства.

Для этого использовались западноевропейские талеры, весом около 28-30 граммов. С них сбивались все изображения, а после этого наносились с одной стороны изображение русского царя на коне, а с другой — номинал, «рубль». При этом покупная и рыночная цена талера, который служил исходным сырьём для рублёвой монеты, была равна 64 копейкам. То есть рубль был неполноценной монетой — его номинал превышал стоимость содержащегося в нём серебра, в отличие от массы обращавшихся мелких монет.

Но главное нововведение — начало массового выпуска неполноценных медных монет номиналом в 50 (полтина), 25 (полуполтина), 10, 3 и 2 копейки.

Через год, в 1655 году, из-за технических сложностей с выпуском рублёвых монет вместо них началось изготовление так называемых ефимков с признаком. Ефимки — это русское название европейских талеров, признаки — две надчеканки, два дополнительных клейма в виде года (1655) и небольшого изображения царя на коне. При этом их приравняли к 64 копейкам, то есть дали монете рыночную оценку. К тем же 64 копейкам приравняли и ранее выпущенные рублёвики.

Эти нововведения население приняло спокойно: новые медные монеты выпускались в небольшом количестве, а нужды быстро развивавшейся торговли требовали их всё больше и больше. И тогда вдохновлённое успехом правительство перешло к массовому выпуску медных копеек, которые ранее чеканились только в серебре.

Из-за высокой себестоимости с 1656 года был прекращён выпуск ефимков с признаком. Ещё через некоторое время правительство стало собирать налоги исключительно серебряными монетами, а платить жалованье — медными. Но поскольку стоимость меди в копейке была ниже её номинала, избыточный выпуск привёл к тому, что медную копейку начали ценить дешевле серебряной.

В 1659 году началось изъятие из обращения ефимков и рублёвиков. Их выкупали за медные монеты по принудительному курсу, по номиналу, хотя фактически стоимость медных монет и серебряных уже разошлась: в 1662 году одна серебряная копейка стоила 15 медных. При этом официальный курс по-прежнему составлял одну медную копейку за одну серебряную.

По сути, страна впервые столкнулась с таким явлением, как инфляция, обесценение денег или рост цен. То, что раньше стоило 1 копейку, теперь оценивалось в 15.

У кого сохранились серебряные копейки, тот, конечно, мог купить товар по старой цене, но всё серебро стремительно вымывалось из обращения (накапливалось теми, кто мог себе это позволить, в виде сокровищ), а текущее жалованье платили медью. Результатом стал Медный бунт, который вспыхнул в Москве летом 1662 года. Отмечались также волнения в Новгороде и в Пскове.

Все эти выступления были жестоко подавлены, однако урок не прошёл даром. С 1663 года медные монеты стали изымать из обращения путём выкупа по цене 1 серебряная копейка за 100 медных. Денежная система страны в своих основных чертах вернулась к дореформенному состоянию. Денежная реформа в России оказалась неудачной попыткой преобразований в финансовой и экономической сферах.

Главной ошибкой было неправильное исполнение задуманного плана. В дальнейшем сын царя Алексея, Пётр Первый на базе этой реформы реализует собственные нововведения, используя другие методы, и результат окажется весьма успешным. По сути, ошибки реформ Алексея Михайловича указали последующим правителям на недочёты, которые были исправлены в будущем.

Источник: aksay-museum.ru

Медный бунт, или Как царь продешевился

20 апреля 1656 года в Москве были пущены в оборот медные деньги. Отчеканенные на Псковском и Новгородском монетных дворах, специально для этого открытых, монеты призваны были заменить дефицитные серебряные. Однако первая попытка ввести на Руси медные деньги оказалась не просто неудачной, а крайне неудачной. Прижились они только полвека спустя.

Самые старые из известных монет были изготовлены из электрума — природного сплава золота и серебра. Именно эти два металла стали основными материалами, из которых делаются деньги с тех самых пор, как из обращения вышли всевозможные ракушки, бусины и камешки. Медь же на протяжении долгих веков играла лишь вспомогательную роль по отношению к золоту и серебру.

Широко применяться она начала только к IV веку до нашей эры, хотя появились медные монеты значительно раньше. Еще в VI веке до нашей эры их выпустила греческая колония Ольвия. Распространена медь была почти по всему древнему миру: деньги из нее делали в Риме, в Византии, в арабских странах и даже на американском континенте. Кое-где использовали не чистый металл, а сплавы. Например, сплав меди с оловом, бронзу, или латунь — сплав меди с цинком.

Тогда было принято решение сократить госрасходы на выпуск денег путем замены в обороте серебряных монет на медные. Причем сделано это было весьма наивным образом: власть просто стала выпускать медные деньги, которые пыталась сбывать по цене серебряных. Новые монеты вообще ничем обеспечивались. А чтобы и новшество прижилось, и состояние казны улучшилось, платили людям медными деньгами, а налоги собирали исключительно серебром.

Естественно, очень быстро медная копейка, начавшая было поначалу приживаться и ходить наравне с серебряной, абсолютно обесценилась. Ее отказывались принимать, поэтому практически прекратилась торговля деревни с городом. Крестьяне не хотели продавать свои товары за медные деньги, а в городах других просто не было: государевы люди получали только медь. Продукты стали дефицитом, стоимость их резко возросла, начался голод.

Усугубила ситуацию и еще одна особенность медных денег, которая на момент их введения не была учтена: медные монеты легче подделывать. На Руси в геометрической прогрессии возрастало количество фальшивомонетчиков.

Бороться с обвальной инфляцией власть пыталась по большей части царскими указами, но та не особенно-то им подчинялась. В конце концов, к 1662 году рыночная цена медных денег в России упала в 15 раз, их стоимость сравнялась со стоимостью их производства. За шесть рублей серебром давали 170 рублей медью, то есть медная монета, по факту, была более чем в 28 раз дешевле серебряной, которой, по задумке властей, равнялась. На сегодняшний день, кстати, медь дешевле серебра примерно в 83 раза, однако это связано с изменившейся за века технологией добычи металла и ее снизившейся себестоимостью.

25 июля (4 августа) 1662 года вспыхнул знаменитый медный бунт. На Лубянке были вывешены анонимные обвинения в адрес некоторых знатных бояр, а простой народ пошел к царю Алексею Михайловичу, находившемуся в своем загородном дворце в селе Коломенском. Сначала монарху просто передали челобитную с просьбой снизить налоги, однако потом подоспела более радикально настроенная толпа.

Раздались требования выдать неугодных бояр, зазвучали угрозы. После этого был отдан приказ применить силу. Многие бунтовщики были утоплены в Москве-реке, многие пойманы и повешены. Несколько тысяч арестовано и после следствия сослано.

Несмотря на то что бунт был подавлен, царь учел мнение народа. Медные деньги начали постепенно выводить из оборота. Год спустя закрылись Псковский и Новгородский монетные дворы.

Окончательно медная монета закрепилась в России только после того, как в 1704 году ее повторно ввел на территории страны Петр I.

Анастасия Гарина — журналист, юрист, правозащитник, бывший корреспондент новостной службы Правды.Ру *

Источник: www.pravda.ru