Финифть

Фини́фть ( др.-русск. финиптъ, химипетъ , из ср.- греч. χυμευτόν , то же от χυμεύω — «смешиваю» [1] ) — изготовление художественных произведений с помощью стекловидного порошка, эмали, на металлической подложке, вид прикладного искусства. Стеклянное покрытие долговечное, не выцветает, имеют высокую яркость красок.

Эмаль приобретает цвет после обжига с помощью добавок — соли металлов. Эти добавки золота придают стеклу рубиновый цвет, кобальта — синий цвет, а меди — зелёный. Яркость эмали в отличии от стекла при необходимости можно приглушить.

Впервые эту науку освоили древние греки в период правление Персея в Микенах, позднее египтяне. О чем, свидетельствуют археологические артефакты. Ремесленники медного века, осыпая разноцветным песком пластинки металла, помещали их в печи. Сплавляясь, песчинки создавали изображение.

Чтобы сделать его выразительным, тонким, мастера растирали песок в гранитных ступках, а для усиления цвета подсыпали к кварцевому порошку пигментную пудру. Цветные эмали были известны народам Индии и Китая, Персии и Византии, Рима и Древней Руси. Этимология слова «финифть» в полной мере не определена. Одни ученые доказывают, что в основу выражения лежат глаголы древних языков, обозначающие смешение компонентов, другие убеждены в главенстве понятия «блеск», звучащего по-эллински.

№8. Верно ли утверждение: а) если две точки окружности лежат в плоскости

- 1 История русского финифть

- 1.1 Фабрика «Ростовский Финифть»

История русского финифть [ править | править код ]

Тесные контакты с Византией обогатили национальное искусство славян финифтью. Первыми познали прелесть застывшего сверканья киевляне.

В Х веке ремесленникам, жившим по берегам озера Неро, в Ростове, удалось выведать у гостей с юга секреты композиции эмалевых составов. Так возникло и утвердилось понятие ростовской финифти. Долгие годы эмалевые миниатюры из Ростова радовали богатых ценителей: украшения из финифти на простой медной или бронзовой основе по стоимости нередко превосходили драгоценные металлы и самоцветные камни. Не всякая княгиня могла себе позволить несколько комплектов финифтевых гарнитуров – но всякая княжна стремилась подчеркнуть свою красу цветными узорами финифти.

В ХΙΙΙ веке Ростов стал именоваться Великим. Богатство города привлекло многочисленных иноземных завоевателей, приходивших то с востока, то с запада, и последовательно терроризировавших граждан Ростова.

Битвы оканчивались пожарами, восстановление поселения требовало сил, оборона городских пределов занимала всех трудоспособных мужчин. Заниматься финифтью стало некому. Искусство почти угасло: единичные попытки возродить традиции ростовской финифти увязали в очередных войнах.

Пока ростовчане отбивались от татаро-монгол, ливонцев и поляков, искусство финифти развивалось в Галлии. Жан Тутен, ювелир и экспериментатор, открыл несколько секретов создания прозрачных красок, не боящихся огня. Удалось ему сочинить и рецепт нежного полупрозрачного фона (кремового оттенка).

Разбор 3 задания | ОГЭ по информатике 2021

Благодаря тутеновским находкам цветные фигуры, очерченные тонкими линиями абриса, обрели зримую рельефность и динамичность. Миниатюрные пейзажи, созданные мастером, заблистали живостью природного естества. Затейливые арабески орнаментов заструились изменчивыми формами. Эмалевые портреты прекрасных дам и именитых вельможей взглянули на мир живыми глазами.

В 1632, а в конце века молодой русский царь Петр, восхищенный красотой увиденного, купил и привез в Россию небольшую коллекцию финифти. Государь, по обыкновению своему, добыл и сведения о технологии производства диковинок.

XVIII век дал толчок развитию искусства финифти во многих городах Руси. Углич, Вологда, Ярославль, Великий Устюг, Сольвычегодск, Великий Новгород, Псков, Кострома взрастили несколько династий мастеров финифти. Но лишь Ростов Великий сохранил художественные традиции. Мастерская ростовской финифти располагается при Митрополичьем дворе.

Забота церкви помогла эмальерам пережить все сложности последних веков. Святость намоленного места помогла – и помогает – мастерам росписи по горячей эмали выполнять иконы финифтью. Драгоценные оклады церковных книг, украшенные миниатюрами библейской тематики, образа для одеяний церковных иерархов, образки и ладанки для прихожан дали возможность сохранить и приумножить русское эмальерное мастерство.

В Ростове роспись по белой эмали на металлической поверхности стала известна с XVIII века. Первоначальные изделия представляли собой дорогую посуду, церковную утварь, портреты, украшения. Особо отличались эмалевые расписные ставки миниатюры, которые выполнялись при помощи сложной надглазурной росписи. Изображения приобрели более реалистичный вид, оббьем и освещенность.

Но в середине XIX века наблюдается спад эмальерного дела и переход от многоцветия и изящества к монохромности натуралистической упрощенности.

В начале XX века стала наблюдаться тенденция к смешению классических методов с западноевропейскими приемами росписи, в результате расцветает стиль «модерн».

Источник: traditio.wiki

Финифть: история промысла на Руси.

Ф инифть ценилась на Руси наравне с золотом и серебром. У народа были популярны расписные миниатюры на эмали и иконки, знать покупала ювелирные украшения, трубки, табакерки и изысканные предметы интерьера. Читайте, как с веками менялись сюжеты росписи, в каких городах процветал драгоценный промысел и как в Академии художеств появился класс по финифти.

Искусство финифти — украшения эмалью — зародилось несколько тысяч лет назад на Востоке. Этот способ стал известен случайно, как побочное открытие во время плавки стекла. На Русь финифть пришла из Византии в X веке, где ее называли «огненным письмом». Русские ювелиры освоили новую технику и стали украшать ею иконы, церковную утварь и оклады религиозных книг.

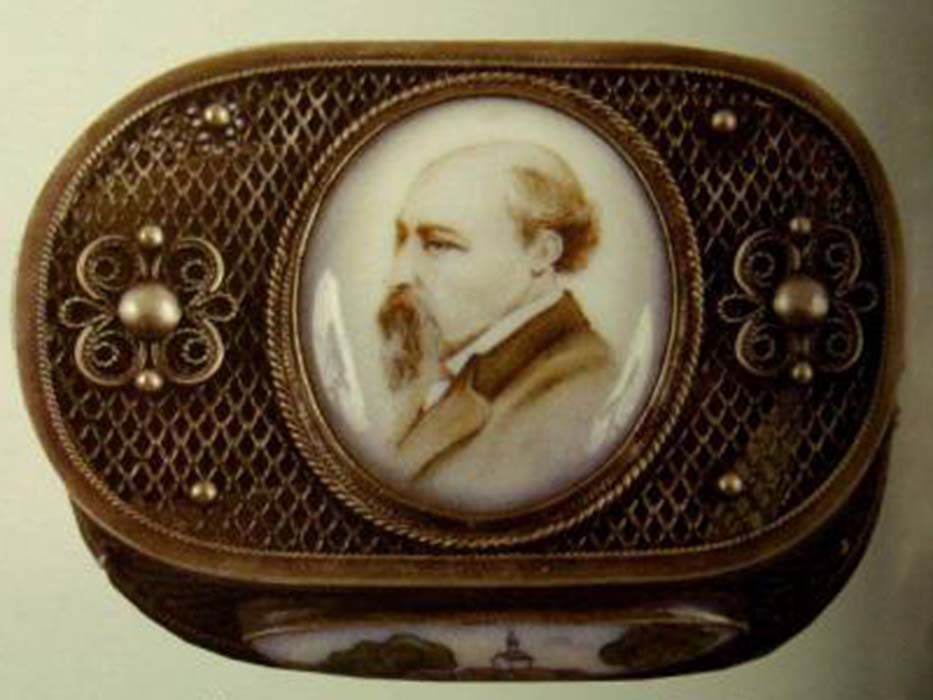

Позднее московские мастера декорировали эмалями небольшие бытовые предметы: статуэтки и шкатулки, ручки и чернильницы, часы, табакерки и столовые приборы. Несведущие люди считали, что финифть производят из расплавленных драгоценных камней, настолько красивой и яркой она была.

В XVII веке технологию значительно усовершенствовал французский ювелир Жан Тутен, он открыл секрет полупрозрачных огнеупорных красок. С тех пор процесс состоял из трех этапов: сначала мастер готовил белую эмалевую основу, затем наносил рисунок и вставлял изделие в оправу. Пластину для основы вырезали из листа металла. Использовали медь, бронзу, латунь, серебро или золото.

Затем ей придавали нужную форму, добиваясь идеально ровной поверхности, чтобы «навести белизну» — нанести на металл слой размолотого стеклянного порошка. Заготовку отправляли в печь, на выходе получалась гладкая поверхность белого цвета. Обратную сторону тоже покрывали стеклянным составом, чтобы при обжигах пластина не деформировалась.

В таком виде заготовка попадала к художнику. На выпуклой стеклянной части он изображал огнеупорными красками из стекловидного порошка миниатюры и орнаменты. Техника была схожа с росписью фарфора: художник работал небольшой кистью и мазок за мазком наносил рисунок.

Мастер намечал общий план изображения, отправлял изделие в печь, охлаждал, а затем выписывал тонкие детали и добавлял новые цвета. Каждый слой краски закаляли при температуре около 700–800 градусов. Обычно художники ограничивались тремя обжигами, но некоторые сюжеты требовали до пяти подходов.

Краски в печи плавились, получалась блестящая глянцевая поверхность, которая не нуждалась в дополнительном закреплении. Материалы для ремесла стоили дорого. В состав красок входили соли металлов: соли меди придавали красивый зеленый оттенок, кобальта — синий, добавление золота позволяло получить сияющие пурпурные и рубиновые цвета.

Технология требовала мастерства: исправить нанесенный на эмаль рисунок нельзя, одно неверное движение кисти могло испортить всю работу. А сами пигменты в печи меняли цвет — если ошибиться с температурой и временем обжига, замысел художника мог не воплотиться. Готовую финифть вставляли в оправу из серебра или другого металла.

Часто ею служила филигрань — тонкий кружевной узор из проволоки. Финифть не меняла цвет с годами, ей была не страшна влажность и высокая температура. Единственный недостаток изделия — хрупкость. Крупные украшения нуждались в бережном обращении, хотя небольшие предметы оставались довольно прочными и легко переносили удары. Драгоценные камни могли поцарапать эмалевый слой, поэтому финифть хранили отдельно от других украшений.

Усольская финифть

Расцвет финифти в России пришелся на XVI–XVII века, тогда же сложились основные жанры цветной эмали: на декоративных предметах мастера изображали сказочные и исторические сюжеты, пейзажи и православные храмы. А на ювелирных изделиях — цветочные орнаменты.

Расцвет финифти в России пришелся на XVI–XVII века, тогда же сложились основные жанры цветной эмали: на декоративных предметах мастера изображали сказочные и исторические сюжеты, пейзажи и православные храмы. А на ювелирных изделиях — цветочные орнаменты.

Главным заказчиком в течение долгого времени оставалась церковь: долговечные, яркие и изящные миниатюры украшали оклады икон и одежду священнослужителей, а паломники увозили с собой из монастырей небольшие эмалевые образы святых на память. Финифть изготавливали в мастерских Киева и Москвы, но как массовый промысел она распространилась на севере страны.

В XVII веке производство эмалей наладили мастера из города Усолье (сегодня — Сольвычегодск), а затем ремесло пришло в Вологду. Усольские художники нашли свой стиль: они изображали на белом фоне растительные композиции, райских птиц, зверей и мифологических персонажей.

Но главным узнаваемым мотивом вологодской и усольской финифти стал узор «тюльпан», его наносили тонкими кисточками и небольшими штрихами. В мифологических сюжетах встречались персонажи славянского фольклора и северных сказаний: изображали птицу Сирин, лебедей, оленей и львов.

Эмальеры изучали иностранные церковные книги, художественные приемы и орнаменты заграничных художников. Изначально они использовали большую палитру ярких красок: помимо основных красного, желтого, зеленого и синего цветов, писали также розовыми, охристыми и лиловыми оттенками. Эмальерное искусство севера повлияло на развитие крупных ювелирных центров страны. Художников из Усолья приглашали в Москву и другие города налаживать производство финифти. Однако в середине XVIII века массовое производство украшений привело к тому, что сложные многоцветные эмали уступили место двуцветным (синим, зеленым), и в целом в промысле вологодской финифти наметился спад.

Ростовская финифть

В XVIII веке русская финифть стала известна за пределами страны, искусство развивалось, миниатюры на эмали ценились наравне с драгоценными камнями. Промысел процветал в Нижнем Новгороде, Костроме и Угличе. Ученый Михаил Ломоносов внес вклад в развитие эмальерного дела: по его инициативе построили стеклодельный завод, стекло использовали как основу для красок.

В Академии художеств в Петербурге был основан класс «живописи по финифти», в котором учились будущие художники. Во многом, направление искусства стало популярным благодаря мастерству эмальеров из Ростова Великого, в те годы — духовного центра страны.

В ростовские старинные церкви и монастыри приезжали паломники из далеких уголков России, каждый из них хотел увезти с собой памятную вещь. Небольшие и яркие финифтевые иконки, в отличие от образов из драгоценных металлов, стоили недорого и массово продавались в церковных лавках.

Ростов издавна славился своими иконописцами, первые мастерские эмальеров появились в городе в 1760-е годы. Затем открылись цеха, где над церковными заказами работали ремесленники: на тяжелом и вредном производстве эмаль плавили в печах, в краски добавляли свинец, чтобы снизить температуру плавления.

Со временем Ростов стал снабжать финифтью монастыри по всей стране, яркие иконки пользовались спросом у народа. Параллельно развивалась и «светская» финифть, мастера изготавливали подносы и блюда, украшали столовые приборы. Состоятельные дамы носили браслеты и кольца с эмалями вместо драгоценных камней, мужчины покупали декорированные финифтью часы, трубки и табакерки.

В ХIХ веке основным товаром ростовских эмальеров были ладанки и иконки с ликами святых, а также шкатулки с городскими и монастырскими видами. Многие художники копировали работы местных иконописцев и картины известных европейских и русских мастеров: Боттичелли, Рафаэля, Виктора Васнецова.

К концу века преобладала светская тематика изделий, среди состоятельных горожан стали популярны портреты на заказ, выполненные в технике финифти. К началу ХХ века ростовская финифть пользовалась все меньшим спросом. Новые технологии штамповки и печати делали производство эмалей экономически невыгодным, мастера вынуждены были в день изготавливать сотни небольших образков. Художники писали иконки и вставки для декоративных предметов по шаблону, художественная сторона отходила на второй план. Снова интерес к ростовской финифти появился уже при советской власти.

XX век и современность: советская финифть и возвращение к традициям

| Рубрики: | Декоративно — прикладное искусство |

Метки: финифть декоративно — прикладное искусство история россии народные промыслы

Процитировано 1 раз

Понравилось: 9 пользователям

Источник: www.liveinternet.ru

Ростовская финифть. Что Вы можете рассказать о ней?

Финифть это древнерусское название эмали, а произошло оно от греческого финифтис, что означает блестящий. Эмаль (от франц. email) — прочное стекловидное покрытие, нанесённое на металлическую основу (стальной, медный, серебряный, золотой лист), выполненное специальными красками на основе стекла с добавлением различных окислов металлов и закрепленное обжигом при температуре 780-900 градусов.

Искусство украшения финифтью металлических изделий пришло в Россию из Византии еще в 10 веке одновременно с принятием христианства и достигло своего совершенства на Руси в XVI — XVII веках. Художественная (горячая) эмаль один из древнейших способов украшения металла.

Финифти применяют для исполнения миниатюрных портретов, украшений, ювелирных изделий, икон, гербов и других предметов роскоши. Художественная эмаль во все времена ценилась на уровне драгоценных камней, а на сегодняшний день признана ведущими искусствоведами как живопись XXI века.

Брошь ростовская финифть Ростовская финифть имеет свою историю и присущие только ей художественные особенности. Тесно связанная с различными видами искусства и прежде всего с живописью, влияние которой сказывается и в тематике, и в стилевых чертах, миниатюра на эмали играла значительную роль в истории искусства и существовала как вполне оригинальный и самостоятельный его вид. Роспись по эмали практически никогда не повторяется. Каждое изделие с финифтью индивидуально. Поэтому эмали всегда были и остаются элитарным видом искусства.

Эмали бывают: выемчатая (заполняющая углубления в металле), перегородчатая (заполняющая промежутки между металлическими ленточками, напаянными ребром на поверхность металла), эмали по скани (русская эмаль), прозрачная эмаль (с просвечиванием сквозь слой эмали, украшенной рельефом или гравировкой поверхности металла), эмаль «гильоше» (эмаль по гильошировке) и расписная (живопись цветной эмалью, а также огнеупорными красками по эмалевой поверхности). Знамениты византийские, грузинские, русские, китайские, французские (лиможские) эмали.

На сегодняшний день в технике художественной эмали в России работает более 250 художников, но именно в Ростове Великом сложились многовековые традиции живописи по эмали, поэтому именно Ростовская финифть считается лучшей в России. Роспись по эмали практически вечно сохраняет чистоту, блеск и прозрачность цвета.

Она не подвергается, подобно другим видам живописи, воздействию таких разрушительных факторов, как свет, перепады температуры и влажности, загрязнение. Законченный вид финифти, как ювелирному изделию, придает оправа, она изготавливается ювелиром мастером скани. Скань (от др.-рус. скать — свивать), филигрань — вид ювелирной техники: ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, гладкой или свитой в верёвочки. Изделия из скани часто дополняются зернью (маленькие серебряные или золотые шарики) и эмалью.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

id77

Здравствуйте уважаемые

Продолжаем с вами наш небольшой рассказ о русских народных промыслах. В прошлый раз вспоминали старооскольскую игрушку: https://id77.livejournal.com/2554227.html

Сегодня же предлагаю немного поговорить о вологодской финифти, которую часто называют усольской эмалью еще.

Это особый вид декоративно-прикладного искусства с использованием эмалей, получивший развитие в Вологодском крае. В переводе с греческого «финифть» означает «светлый, блестящий камень».

Финифтяное искусство получило большое развитие с XII века. Сначала были известны выемчатые и перегородчатые эмали, а затем появилась техника изготовления по литью, рельефу, гравировке. Впервые русская финифть упоминается еще в 1175г. в Ипатьевской летописи.

Напомню, что эмаль – это прочное стеклообразное покрытие, которое наносится на металлический предмет и закрепляется обжигом.

Она может быть окрашена в разные цвета окислами металлов. Молочно-белый цвет, например, получается при добавке к расплаву стекла окиси цинка, а желтый – окиси железа. Окись меди окрашивает эмаль в бирюзовый и зеленый цвета, магнезия – в лиловый, золото и свинец дают богатую гамму оттенков красного. Серый, стальной и черный цвета получают, используя в качестве добавки иридий.

Существовали различные способы нанесения эмали на металлическое изделия, но наибольшее распространение на Севере получило изготовление перегородчатых и живописных эмалей. Техника создания перегородчатой эмали такова: по контуру рисунка на изделии выкладывают тонкие металлические пластины или ленты, поставленные на ребро.

Получаются закрытые со всех сторон ячейки, которые мастер заполняет эмалями разных цветов. Затем изделие обжигают. Получается узор яркой мозаичной раскраски. Глубиной цвета и блеском эмаль может поспорить даже с драгоценными камнями.

По сути у нас два центра было развития искусства финифти. Южный и Северный. На Севере изготовлением перегородчатых эмалей славились мастера Вологды, Великого Устюга, Сольвычегодска.

Характерными для их работ цветами были синий, голубой, желтый, зеленый.

Еще в XVI веке Сольвычегодск (ранее город назывался Усольск) –крупный торговый узел Московского государства, стоящий на торговом пути из Архангельска в Сибирь, где, благодаря большому количеству торговых людей быстро возник спрос на продукцию художественных ремесел. Купцы Строгановы организовали в Сольвычегодске мастерские, в которых работали первоклассные живописцы, серебряных дел мастера и прочие. Искусство ювелиров Сольвычегодска было хорошо известно в Москве – усольских мастеров вызывали для работ в Московском Кремле и соборах Москвы.

Развитию художественных ремесел в вотчинах Строгановых способствовали не только вкладываемыми в это дело денежные средства, но и то, что Строгановы вели разработку рудников на Урале, где добывали олово, медь, свинец, железо и другие металлы.

Квалифицированных работников Строгановы выписывали из других городов (Москвы, Ярославля) и государств (Германии, Голландии и др.)

Для обрамления отдельных эмалевых клейм, цветков и проч. усольские мастера применяли сканные жгутики (скань в сольвычегодских изделиях в основном имела служебное значение).Наиболее интересные и сложные сюжетные и орнаментальные изображения встречаются на чашах, поверхность которых давала возможность развернуть большие композиции. Дно и край чаши обычно окаймлялись рядом синих эмалевых кружков в сканной оправе или просто толстым сканным золоченым жгутом. Снаружи поверхность чаш никогда целиком не заливали эмалью, а украшaли отдельными крупными эмалевыми клеймами в сканных обрамлениях, с яркими живописными изображениями.

В начале XVIII века эмальерное искусство Сольвычегодска приходитв упадок. Это связано с падением экономического значения города.

Открытие Ирбитской ярмарки, смещение Сибирского торгового пути в Великий Устюг и другие события XVIII века окончательно разорили Сольвычегодск. Несмотря на это традиции сольвычегодских эмальеров еще долго сохранялись в городе, хотя большинство мастеров изготовляли эмали на меди т.к. после распада строгановских мастерских в XVIII веке эмальерам перестали поставлять серебро, и они были вынуждены пользоваться услугами скупщиков, которые снабжали их медью и эмалью, привезенными из Архангельска.

В 20-40-х гг. XVIII века в Сольвычегодске еще насчитывалось значительное

количество опытных эмальеров, которых, как свидетельствуют документы, даже вызывали для работ в Москву, как, например, Яков Григорьевич Попов или Никита Буравкин.

Во второй четверти XVIII века в Сольвычегодске все реже встречаются расписные эмалевые изделия – им на смену приходят одноцветные эмали с серебряными накладками. В этом случае одноцветная (белая, синяя, зеленая) эмаль накладывается на тонкую листовую красную медь, сплошь покрывая внутри и снаружи медный предмет.

Покрытие эмалью и обжиг повторялись несколько раз, пока поверхность предмета не становилась ровной и гладкой. На последний, еще не обожженный слой накладывали вытесненные по матрице из тонкого серебряного листа изображения: галантные сценки, фигурки животных и птиц, пейзажи, орнамент. При последнем обжиге предмета накладки вплавлялись в эмаль. Для получения более высокогорельeфа использовался прием двойного наложения – в этом случае орнаменты или изображения сначала чеканили на медной пластине, затем покрывали всю поверхность однотонной эмалью, на рельефы накладывали тисненые узоры из фольги или тонкого серебряного листа, а потом уже изделие обжигали.

Позже подобной финифтью стали заниматься в Вологде.

Изначально главным мотивом были растительные композиции (в основном — тюльпан) нанесённые на медную основу: мастера изображали на белой эмали цветочные орнаменты, птиц, зверей, в том числе и мифологических с помощью множества красок. Однако, в начале XVIII века искусство многокрасочной эмали стало утрачиваться, его стала вытеснять однотонная финифть (белая, синяя и зелёная). Только в 1970-е годы началось возрождение «усольской» финифти вологодскими художниками.И теперь она чаще называется именно вологодской. Производство продолжается и сейчас.

Нынешняя вологодская финифть — это иконы.

Во-вторых, вологодская финифть — это панно.

В-третьих, волгодская финифть — это замечательные декоративные снежинки

В-четвертых, вологодская финифть — это изумительные по своей красоте шкатулки.

В-пятых, женские украшения

Вот такие вот дела.

Приятного времени суток.

Источник: id77.livejournal.com