ЭМАЛЬ. От (фр. email, от франк, smeltan — плавить; англ. enamel , нем. Email, Schmelz, древнерус. финифть) — техника, применяемая в ювелирном искусстве, прочное стекловидное покрытие, наносимое на поверхность металлического предмета и закрепляемое обжигом; существует и холодная эмаль (без обжига). Основой ювелирной (горячей) эмали служит стекло, пигментированное примесью окисей металлов. Различаются прозрачные, полупрозрачные (опаловые) и глухие (опаковые, компактные) эмали: прозрачность придает окись свинца в эмалевом составе, непрозрачность- окись олова.

Эмалевые художественные покрытия основаны на использовании особой стекловидной массы, которая наносится на поверхность изделия и обжигается в специальных муфельных печах. После обжига эмаль прочно приправляется к металлической основе и образует твердую декоративную блестящую поверхность.

Эмаль представляет собой кремниевый сплав, содержащий окислы калия, натрия и другие компоненты. Окрашивается этот сплав в тот или иной цвет в зависимости от включения в него окисей различных металлов. Например, различные оттенки красного цвета образуют определенные соединения золота, окиси железа и хрома.

Ювелирные эмали: вопросы и ответы для начинающих. В гостях Юлианна Еськина

В желтый цвет эмаль окрашивается благодаря введению в нее трехокиси сурьмы, соединений серебра ; в синий и голубой — окиси кобальта; в черный — окиси иридия и марганца. Помимо цветовой градации, палитра эмалей делится на прозрачные и так называемые опаковые — непрозрачные эмали. Опаковые сплавы получают посредством добавления в них окиси олова или трехокиси мышьяка. В старину для этих целей использовали такие «глушители», как костяная зола или каолин.

В процессе подготовки эмалевых сплавов к нанесению их на поверхность изделия и последующему обжигу куски (слитки) эмали тщательно дробят в металлической ступке. Затем растирают в каменной (агатовой) ступке до кондиции мельчайшего порошка, подобно тому, как в старину растирались пигменты красок. Чтобы порошок не распылялся, он обязательно смачивается. Перед нанесением эмалевой массы поверхность изделия обжигается, что позволяет предотвратить ее коробление в момент последующих многократных обжигов, а затем отбеливается.

Этап обжига самый сложный в эмальерном деле, on требует большого опыта, специальных знаний и определенного художественного чутья. Значительная часть сплавов имеет различные температуры плавления, и для того, чтобы избежать выгорания эмалевого покрытия, обжиг начинают с самых тугоплавких.

Как правило, мастера делают многочисленные пробы обжига отобранных красок (эти пробы необходимы для определения точных температурных режимов плавления как односоставных, так и сложных, смешанных колеров). Кроме того, только пробные обжиги дают возможность более точно подобрать необходимый цвет, поскольку в процессе плавления некоторые эмали изменяют интенсивность своего цвета и приобретают новые оттенки.

Нанесение и обжиг эмали даже одного цвета производится чаще всего в несколько приемов. Первый слой выполняет грунтовочные функции, по нему проверяют, как эмаль растекается по поверхности вырезанного для нее углубления в металле, либо в ячейках между скаными или вальцованными перегородками. Последующими слоями восполняют усадку эмалевой массы при плавлении и доводят уровень покрытия до верхнего края перегородок или поверхности металла. Иногда сверху наносится фондон — защитный слой бесцветной эмали.

Как наносят эмаль на ювелирные изделия | Русские самоцветы

В качестве основания для росписи по эмали используется пластинка из тонкого медного листа необходимой формы и размера, выпуклая с лицевой стороны. Эмалевый грунт, представляющий собой смесь растертой в порошок белой эмали с водой, наносится на лицевую сторону пластинки в три слоя. После нанесения каждого слоя пластинка просушивается в сушильном шкафу и обжигается в муфельной печи при t 700-800 0 С, пока эмаль не сплавится, а поверхность не станет гладкой. Чтобы предохранить пластинку от возможной деформации при обжиге в процессе росписи, ее оборотная сторона покрывается эмалевым слоем, называемым «контрэмалью».

Роспись пластинки начинается с рисунка, который выполняется сначала на бумаге. Затем под него подкладывается чистый лист бумаги, и рисунок по контуру прокалывается иглой. На нижнем листе получается точечный отпечаток рисунка. Этот лист накладывается на лицевую поверхность загрунтованной пластинки и натирается смешанной со скип@$ром и лавандовым или скип@$опытницей» — белой эмалевой пластинкой с пробами красок. При помощи ее определяются температура плавления каждой краски и ее цвет после обжига.

На первой стадии росписи по эмали тонкой кистью делается «подмалевок»- наносятся основные цвета. После этого пластинка обжигается в муфельной печи, пока краски не сплавятся и не приобретут яркость и блеск. Извлеченная из муфеля пластинка остужается и следует первая прописка, в ходе которой выявляются основные детали изображения и светотени. Затем пластинка вновь просушивается, обжигается и остужается.

В процессе второй прописки выявляются второстепенные детали, прорабатываются полутона и уточняются цветовые отношения. Производится третий обжиг.

При создании несложной композиции с использованием ограниченной красочной палитры роспись заканчивается на втором или третьем этапе. Для написания сложной миниатюры, богатой цветовыми оттенками, требуется от 4 до 7 прописок и столько же обжигов.

Этот краткий обзор процесса создания миниатюр на финифти свидетельствует о том, насколько трудоемка и сложна работа художника, ведь малейшее отклонение от строгой последовательности в работе, даже минутная передержка в процессе обжига могут привести к порче произведения, иногда даже на самом последнем этапе, когда роспись эмали уже почти готова. Законченный вид финифти, как ювелирному изделию, придает золотая или серебрянная оправа ( скань — филигрань ), она изготавливается ювелиром. Вставленная в драгоценную оправу, усиливающую значимость и красоту эмали, русская миниатюра может пополнить любую частную коллекцию, стоять на столе, камине, висеть на стене, либо носиться как эксклюзивное ювелирное украшение, преподнесенное в знак любви или дружеского расположения. Роспись по эмали практически вечно сохраняет чистоту, блеск и прозрачность цвета. Она не подвергается, подобно другим видам живописи, воздействию таких разрушительных факторов, как свет, перепады температуры и влажности, загрязнение.

Применение того или иного приема в эмальерном деле определяется технологическими и конструктивными особенностями укрепления эмали на изделии.

ПЕРЕГОРОДЧАТАЯ ЭМАЛЬ. Особенности использования этого технического приема заключаются в укреплении эмали внутри своеобразных ячеек, образованных припаянными к поверхности металла перегородками из вальцованной проволоки.

Толщина перегородок, представляющих линии определенного сюжетного и орнаментального изображения, может быть различной. Более толстыми намечаются очертания, а мелкими производится детализация изображения. В старину перед напаиванием перегородок мастера часто прочеканивали в металлической пластине углубления, которые затем как бы огораживались перегородками. Этот прием обеспечивал лучшее укрепление эмали в ячейках. Важным технологическим условием работы в технике перегородчатой эмали является применение тугоплавкого припоя для перегородок, температура плавления которого превышает режимы плавления всех используемых в работе эмалей.

Секретам перегородчатой эмали древнерусских художников обучили византийские мастера, однако в период татаро-монгольского ига производство изделий с перегородчатыми эмалями заглохло.

ВЫЕМЧАТАЯ ЭМАЛЬ. Под общим названием — выемчатая эмаль — объединяется сразу несколько приемов укрепления эмалевых сплавов при помощи создания специальных углублений (выемок) на поверхности изделия . В зависимости от технического замысла мастера, выемки выполняются в технике резьбы, чеканки, штамповки, литья либо гравировки, подобно тому, как подготавливается поверхность металлического изделия под чернь. Если эмалью покрываются значительные по площади выемки, то на их поверхности наносятся насечки или производится штриховая разделка резцом. Это необходимо для лучшего сцепления эмали с металлом. При небольших площадях покрытий с этой же целью часто производят так называемое поднутрение стенок углублений, заполняемых эмалевой массой.

Техника выемчатой эмали получила распространение в среде русских золотых и серебряных дел мастеров со второй половины XIV столетия и является традиционной техникой русского эмальерного искусства.

ЭМАЛЬ В СКАНЫХ ОБРАМЛЕНИЯХ Эмаль по скани во многом сходна с техникой перегородчатой эмали. Роль перегородок в покрытиях этого вида выполняет скань — витая проволока, из которой набираются различные орнаментальные композиции .

Использование данного технического приема в русском ювелирном деле имеет многовековую историю. В практике же зарубежных художественных школ, напротив, этот прием — большая редкость. Именно поэтому эмаль в сканых обрамлениях за рубежом порой называют «русская эмаль».

ЭМАЛЬ ПО РЕЛЬЕФУ. В техническом отношении этот прием один из самых сложных в эмальерном деле. Неслучайно русские мастера его освоили лишь во второй половине XVII века, несколько позже эмальеров некоторых зарубежных художественных центров. Вместе с тем именно с периодом широкого использования этой техники совпадает один из самых ярких расцветов отечественного эмальерного искусства в конце XVII столетия.

Покрытие высоких чеканных и литых рельефов осложнено тем, что при обжиге эмаль не удерживается па выпуклых участках поверхности предмета и либо стекает в более низкие части рельефа, либо выгорает.

Технология работы эмали по рельефу имеет следующую последовательность. На объемные участки поверхности изделии ровным слоем наносится кашеобразная эмалевая масса, из которой перед обжигом удаляют излишнюю влагу фильтровальной бумагой. Затем изделие помещают в печь и выдерживают там до того момента, когда эмаль начинает растекаться по поверхности. Если после обжига образуются участки оголившегося металла или трещины в эмалевом покрытии, на эти места наносится новый слой массы, после чего обжиг повторяется. Строгая последовательность обжига в режиме от тугоплавких к легкоплавким эмалям, а также применение наиболее качественных эмалевых сплавов являются важным условием работы в технике эмали по рельефу.

ЭМАЛЬ РАСПИСНАЯ ( ЖИВОПИСНАЯ МИНИАТЮРА ). Эмалевая роспись наносится на поверхность изделия или специально подготовленной пластины, покрытой слоями грунтовой и покровной эмали. Перед нанесением грунта предмет обжигается, протравливается и сушится. На грунтовый слой наносятся, как правило, несколько слоев белой эмали.

После каждой прокладки и следующего за пей обжига поверхность выравнивается бруском, и предмет дополнительно обжигается. При подготовке пластины для миниатюрного живописного изображения эмалевый слой обязательно наносится и на ее оборотную сторону. Это необходимо для того, чтобы при многократных последующих обжигах тонкий лист металлической основы не коробился.

После предварительной разметки роспись выполняется специальными красками на эфирных маслах, и практически каждое нанесение нового колера сопровождается обжигом с учетом температуры его плавления. В заключительной стадии живописное изображение иногда покрывается защитным слоем фондона.

ЭМАЛЬ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НАКЛАДКАМИ Отличительной чертой этого эмальерного приема является вплавление между слоями эмали изображений, вырезанных из фольги, а также рельефных фигурных металлических пластин. Плоские накладки обычно сплошь покрываются несколькими эмалевыми слоями и выглядят как бы плавающими внутри прозрачного стекловидного покрытия, а рельефные — чеканные или штампованные — приплавляются лишь краями, при этом высокие участки рельефа возвышаются над эмалевой поверхностью. Выступающие части рельефного изображения также иногда расцвечиваются эмалями, но для этого применяются только самые легкоплавкие из них.

ВИТРАЖНАЯ ЭМАЛЬ. Конструктивной основой витражной эмали служит не металлическая плоскость, как при использовании прочих эмальерных приемов, а сканая или выпиленная в металлической пластине ажурная сетка. Сквозные отверстия этой сетки заполняются эмалевой массой, и предмет обжигается. Возникающие после обжига просветы вновь затягиваются эмалевой массой и подвергаются дополнительному обжигу. Повторяется эта операция вплоть до сплошного «застекления» сквозных отверстий.

Этот, требующий исключительно высокой квалификации и кропотливого труда технический прием получил широкое распространение в среде русских так же, как и западноевропейских эмальеров, лишь во второй половине XIX века, хотя первые упоминания о нем относятся к эпохе Возрождения и даже античному периоду.

ЭМАЛЬ «ГИЛЬОШЕ» (ЭМАЛЬ ПО ГИЛЬОШИРОВКЕ). Особенности использования этого приема заключаются в покрытии несколькими слоями прозрачной цветной эмали, а также фондоном поверхности металла, гравированной специальным механическим приспособлением, работающим но принципу пантографа.

Эмаль «гильоше» впервые получила распространение в творчестве французских ювелиров XVIII века. В России этот прием особенно широко использовали в последней трети XIX — начале XX столетия мастера ювелирных фирм Сазикова, Фаберже и других.

ТРАНСПАРАНТНАЯ ЭМАЛЬ. Пластические свойства стекловидных сплавов в XIX веке обеспечивали устойчивое соединение декоративного покрытия и металлической основы уже без предварительной фактуровки поверхности предмета. Иногда перед нанесением эмали поверхность обрабатывалась химическими растворами, например подвергалась протравке кислотами. Это представляло возможность мастерам покрывать тонким прозрачным слоем эмали обширные гладкие или рельефные поверхности. Трапспарантной эмалью мастера также часто называют фондон — верхний прозрачный защитный слой и даже так называемый эмалевый лак.

Источник: finifty.ru

Экспертная оценка рынка, спроса и современных тенденций рынка украшений с ювелирной эмалью 2020

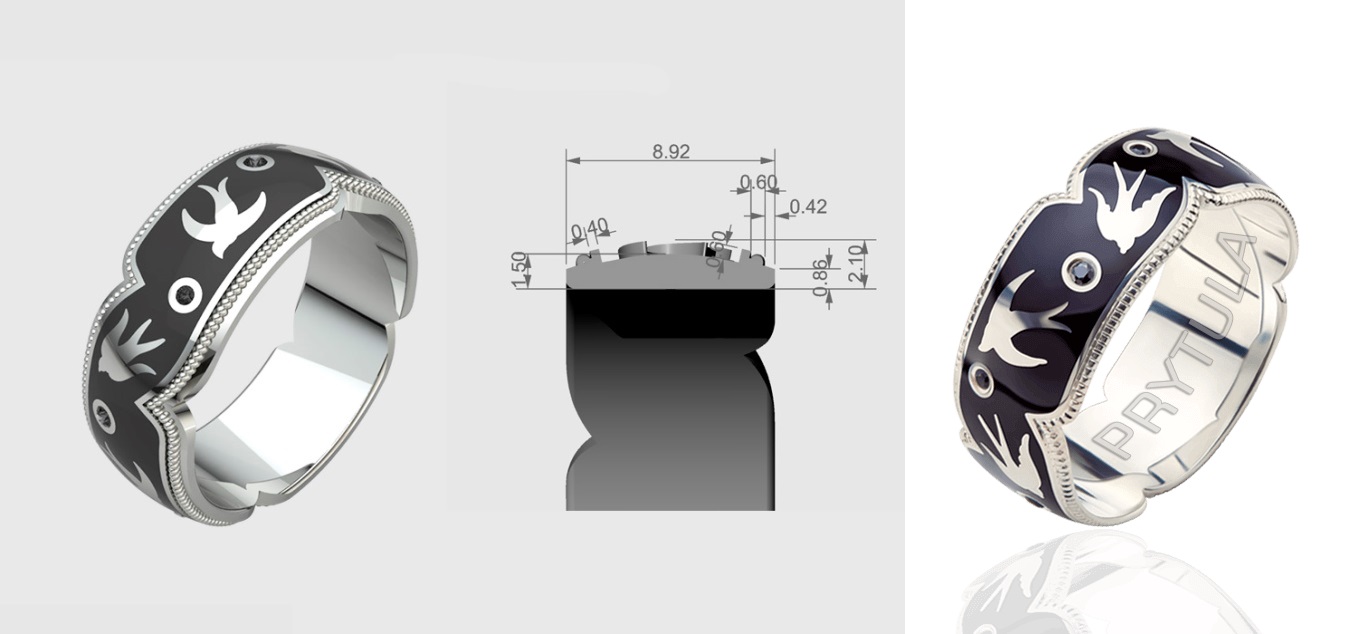

Основатель и руководитель ювелирной компании «PRYTULA Jewellery Group». Эскперт по разработке уникальных эксклюзивных ювелирных украшений.

Победитель международного конкурса дизайна в категории профи выставки «JewellerExpo 2018» (Киев, Украина), Победитель всеукраинского конкурса на лучший ювелирный дизайн международной выставке «JewellerExpo 2019» (Киев, Украина).

Прежде чем начать описание технических моментов, хотелось бы отметить главное. Украшения с ювелирной эмалью – это отдельно специфическое направление в ювелирном искусстве, которое не имеет ничего общего с украшениями массового производства. Также хотелось бы отметить, что оценивать ювелирные украшения с эмалью категории «Fine Jewellery» исключительно по весу все равно, что измерять стоимость картины художника квадратными метрами полотна.

Интересно об украшениях с ювелирной эмалью

Виды эмалей

Из множества техник, видов и разновидностей ювелирных эмалей, можно выделить 3 основные группы, которые должны быть знакомы потребителю и ценителю ювелирных украшений.

- Холодная эмаль. Самая простая и низкая по качеству и стоимости техника. По своей сути зачастую это обычная краска нитроэмаль, которая наносится на украшение без специальной подготовки поверхности и обычно используется в бижутерии. Ее стоимость невысока, материал выглядит дешево, поверхность не однородная и напоминает обычную краску. Покрытие и само украшение быстро теряет товарный вид и привлекательность.

- Фотополимерная эмаль – современная техника нанесения ювелирной эмали. Продукт и технология 21 века. Техника нанесения очень похожа на нанесение фотополимерных пломб в стоматологии. Нагрузка на фотополимерное вещество запланирована очень большая и материал ювелирной эмали выдерживает и отлично себя проявляет в агрессивной среде.

Для нанесения фотополимерной эмали ювелирное украшения готовится и моделируется специальным способом.

Слой эмали, наносится на изделие после определенной предварительной подготовки. Производственная группа модельеров-ювелиров компании «PRYTULA Jewellery Group» разработали свою авторскую технологию нанесения ювелирной эмали. На поверхности золотого украшения создаются миниатюрные внутренние бортики между которыми фиксируется ювелирная эмаль.

Эти специальные углубления перегородок делаются вручную под микроскопом опытным ювелиром. Такая технология обеспечивает идеальную фиксацию даже при небольшой деформации ювелирного украшения во время эксплуатации. Правильно технически подготовленная поверхность украшения обеспечивает надежность и прочность ювелирной эмали в золотом украшение.

Это современная синтетическая фотополимерная эмаль намного устойчивее к истиранию чем дешевая «холодная» эмаль или классическая «горячая» эмаль. Фотополимерная эмаль отличается глянцевым блеском, и ее легко реставрировать, полировать и обслуживать. Практичное покрытие, которое можно наносить на золотые украшения разных цветов и форм не имеет ограничений по цветам и оттенкам.

Многие современные производители (даже мирового масштаба) используют технологию, когда эмаль наносится та латунную деталь, а потом эта деталь с эмалевым слоем крепится в золото украшение. Это удешевляет себестоимость украшения и не приемлемо по многим причинам.

3) Горячая эмаль – самая древняя и знаменитая технология ювелирной эмали. Технология горячей эмали использовалась сотни лет назад. Особенно известным сделал ювелирную эмаль легендарный Карл Фаберже, украшения которого технически и эстетически намного опередили своё время. Разглядывая украшения созданные компанией «FABERGE» более ста лет назад, сложно представить, что эти сложнейшие работы и шедевры были созданы без лазерных сварочных машин, электронных приспособлений и другого современного оборудования.

Горячая эмаль — стеклоподобное вещество. Техника нанесения очень сложная. Наносится эмаль слоями и запекается в печи при большой температуре. Золото очень требовательно к горячей эмали. При нарушении технологии покрытие просто отторгается.

Золото должно иметь специальный состав примесей, которые будут приемлемы к самой специфической технике нанесения и фиксации горячей эмали на поверхности золотого украшения.

Очень важно технологически правильно подобрать состав золота.

Хочется отметить, что внешний вид горячей эмали не такой глянцевый, как у фотополимерной современной эмали, которую разработали немецкие специалисты. Горячая эмаль может иметь небольшие включения в себя, например, микроскопически пузырьки и так далее.

Горячая эмаль больше подходит для кабинетных украшений и других типов ювелирных изделий, которые не испытывают ежедневной нагрузки.

В отличие от фотополимерной эмали горячая эмаль имеет менее выраженный глянцевый блеск. Покрытие горячей эмали очень трудно реставрировать, для этого изделие требуется полностью погружать в специальную кислоту, извлекать драгоценные вставки, что делает работу по реставрации очень сложной и мастерам приходится фактически полностью переделывать ювелирное украшение.

Обручальные кольца носят клиенты ежедневно и каждые несколько лет их нужно приводить в товарный вид, чтобы они радовали своих клиентов красивым глянцевым внешним видом и подчеркивали красоту и уникальность ювелирного украшения выполненного в технике ювелирной эмали.

Ювелирная эмаль придаёт украшению свой шарм, изысканность, выразительность и уникальность, приравнивая его к произведению искусства!

Источник: uvelir.info

6. Эмали

Эмаль — это свинцово-силикатный стекловидный окрашенный или прозрачный слой, который наносят на металлическую (золотую, серебряную, латунную и др.) поверхность ювелирного изделия для защиты его от внешних воздействий или в качестве декоративного покрытия. Путем обжига в специальных печах этот слой закрепляют, превращая его в твердую блестящую массу с яркими и устойчивыми красками.

Важнейшей составной частью ювелирных эмалей является кремнезем — стеклообразующий окисел, обеспечивающий высокую химическую устойчивость, механическую прочность и термические свойства эмали. Ювелирные эмали должны удовлетворять некоторым специфическим требованиям как по технологическим, так и по декоративно-эстетическим показателям. Они должны быть легкоплавкими, так как применение эмалей с температурой растекания выше 850°С затрудняет процесс нанесения их на сплавы серебра и на паяные изделия. В расплавленном состоянии они должны обладать хорошей растекаемостью, вязкостью и смачивающей способностью, обеспечивающей формирование эмалевого слоя на изделии. Кроме того, эмали должны быть чистыми, блестящими и давать хорошую игру света.

7. Пластические массы и другие материалы

Пластические массы применяют как заменитель дорогостоящих самоцветов, жемчуга, коралла, янтаря, перламутра, слоновой кости, для изготовления бус, брошей, пудрениц, украшений из цветных металлов и других металлогалантерейных изделий. Высокая механическая прочность, большая светостойкость, химическая стойкость, пластичность, прекрасная окрашиваемость, хороший блеск, прозрачность, удачная имитация самоцветов, а главное, возможность быстрого и легкого массового изготовления из них ювелирных изделий путем прессования в пресс-формах делает пластические массы высококачественным материалом, используемым в ювелирной промышленности.

Полистирол, Органическое стекло, Полипропилен

Слоновая кость (клыки) , Папье-маше, Лаки

8. Кислоты, щелочи, соли

В ювелирном производстве употребляются различные кислоты, щелочи и соли, которые используются для растворения металлов и необходимы при многих процессах обработки изделий.

Кислоты. В ювелирном производстве применяются серная, азотная, соляная и плавиковая кислоты, а также смесь азотной и соляной кислот («царская водка»).

Серная кислота, Азотная, Соляная кислота, Плавиковая кислота , «Царская водка»

Щелочи. К распространенным щелочам, применяемым в ювелирном производстве, относятся едкий натр, едкий калий и нашатырный спирт..

Соли — вещества, представляющие собой кислоты, в которых водород замещен металлом.

12. Виды брака ювелирных отливок. Причины возникновения и способы предупреждения. Исправимый и неисправимый виды брака. Категории брака изделий.

Виды брака ювелирных отливок.

1 Отклонение по химическому составу металла: неправильная шихтовка сплава, отклонение в технологии ведения плавки, нарушение выполнения раскисления.

2 Засор: загрязненный металл, тигель; низкая прочность литейной формы (в виде частиц формы).

3 Шлак: попадание шлака в форму с металлом.

4 Усадочные раковины, рыхлоты, пористость: заливка перегретым металлом, перегрев какого-либо узла отливки, нетехнологичность отливки (не должно быть острых кромок и углов), недостаточное питание отливки, высокая температура формы.

5 Газовые раковины: недостаточное время прокаливания форм, близкая установка форм друг к другу и дверцам печи, несоблюдение технологии плавки, использование влажной шихты и влажного плавильного инструмента, недостаточное раскисление металла.

6 Горячие трещины на отливках: наличие напряженных мест в отливках (резкие переходы, острые углы), перегрев металла.

7 Пригар: повышенная температура металла или литейной формы, неполное выжигание модельного состава.

8 Незалив, спаи: недостаточная температура литейной формы, низкая температура металла при заливке, прерывание струи металла, разрушение литейной формы, недостаточное количество металла.

9 «Корольки» на поверхности отливок: прерывание струи металла при заливке, некачественная формовка литейной формы.

10 Холодные трещины: нетехнологичность, резкое охлаждение залитых блоков, ломка при выбивке и очистке.

11 Нарушение геометрии отливок: небрежное обращение с отливками, нарушение технологии выбивки отливок и формы.

12 Остатки формовочной смеси на отливках: при окончательной очистке не выдержана окончательная концентрация плавиковой кислоты или время выдержки в растворе.

13 Неполная форма отливки (отсутствие некоторых элементов отливки, граничная поверхность может быть рельефной или гладкой, но обязательно вогнутой): разрыв пузырьков воздуха, имевшегося в восковой модели, при вакуумировании формовочной смеси.

14 Облой(плоский ободок неправильной формы вокруг отливки): наличие трещин в керамической форме.

15 Утяжины(сосредоточенная вогнутость на гладкой поверхности, контуры утяжины совпадают с контурами изделия): недостаточной питание отливки в период кристаллизации металла.

Брак отливок исправляется: наплавкой, заделкой замазками или мастиками, пропиткой.

Брак отливок делят на исправимый и неисправимый. Оливки с неисправимым браком направляются на переплавку, а исправимый брак устраняется.

Категории брака изделий.

1 Конструкционный брак – нетехнологичность изделия. неправильный выбор подвода метелла и др., все связанное с неправильной разработкой конструкции.

2 Организационный – нарушение тех процесса литья, недостаточная квалификация работников и др

3 Технологический брак – недостаточные знания работника, закономерности и протекания всех стадии процесса.

Источник: studfile.net