Первый пример бумажных денежных знаков появился в Российской Империи именно благодаря Екатерине II. Свергнутый ею муж, Петр III, планировал их введение еще в 1762 году, сама же императрица пришла к данному решению только в 1768. Также, стоит упомянуть о таком существенном шаге в экономической политике Екатерины Великой, как запрет свободного обмена серебряных денег на медные в 1763 году – данная мера была попыткой снижения инфляции.

Причины и цели денежной реформы 1768 года

Дата подписания и суть реформы

Непосредственно в оборот бумажные деньги начали активно вводиться с 1769 года. Постепенно, год за годом, в различных городах начали открываться банковские конторы для популяризации хождения и облегчения обмена ассигнаций. К сожалению, уровень денежных типографий оставался достаточно низким, что приводило к попыткам фальсификации ассигнаций.

В 1770 был издан указ, разрешавший обменивать ассигнации только на медные монеты.

Указом от 1780 года вводился запрет на вывоз ассигнаций за границу.

Внешняя политика Екатерины II

В 1786 году произошло объединение ассигнационных банков в единый Государственный ассигнационный банк, с присвоением ему следующих функций:

Закупка меди внутри Российской Империи и продажа её в другие государства

Покупка золота и серебра у других государств, в слитках и монетах

Организация Санк-Петербургского монетного двора и выпуск монет

Учёт вексельных бумаг (расписок об обязанности уплаты определенной суммы)

Кроме этого, 28 июня 1786 был упразднён созданный императрицей Елизаветой в 1754 Дворянский заёмный банк, вместо него учреждался Государственный заёмный банк, с увеличением капитала от 750 тыс. руб., до 6 млн. руб.

На начальном этапе выпуска ассигнаций экономика получила импульс к развитию.

Сокращение расходов на транспортировку денег внутри государства.

Отсталость феодальной экономики, основанной на рабском труде крепостных крестьян, многочисленные войны, стремление интенсивно осваивать территории, приобретенные в ходе завоеваний и дипломатических побед – всё это вынуждало государство к дополнительной эмиссии (выпуску) бумажных денежных знаков, зачастую, не имеющих под собой обеспечения в виде реальных серебряных или медных монет. К 1796 году общий объем выпущенных ассигнаций вырос до 156 млн.руб., стоимость ассигнаций обесценилась на треть — 1 бумажный рубль расценивался как 68 медных копеек.

Екатерина 2 провела денежную реформу в 1768 году. До этих пор в стране в обращении находились серебряные и медные деньги. Екатерина стала императрицей, при которой в стране появились первые бумажные деньги. Их называли ассигнациями. Екатерина стремилась развивать внутреннюю и внешнюю торговлю.

Для этого требовался больший объем денежных знаков.

Для выпуска серебряных монет в стране было недостаточно месторождений серебра. А завозить его было дорого. Медные монеты были слишком мелкого номинала. И при расчете большими суммами их использование было неудобным.

Внешняя политика Екатерины 2. Как Екатерина Великая с Европой разговаривала?

Екатериненские ассигнации были в ходу более века. Однако их выпуск ничем не ограничивался, что постепенно стало приводить к их обесцениванию.

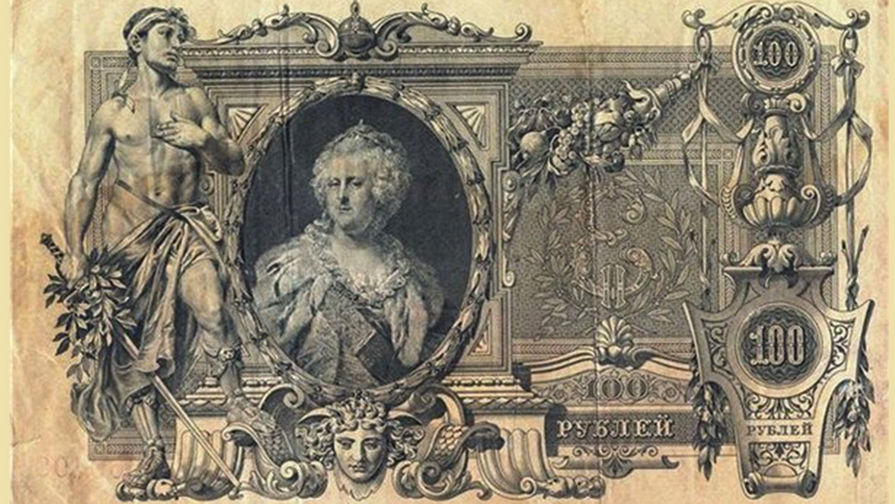

29 декабря 1768 года был выпущен Высочайший манифест за подписью Екатерины II, на основании которого в Российской империи впервые вводились бумажные деньги, названные императрицей ассигнациями, достоинством в 25, 50, 75 и 100 рублей. Необходимость денежной реформы объяснялась острой нехваткой серебра и тяжестью старых медных монет: перевезти сумму в 500 рублей можно было только на телеге. Одновременно создавался Ассигнационный банк для обмена новых купюр на медь: его первым директором был назначен граф Андрей Шувалов.

Сама жизнь толкала Россию к перенятию опыта Запада, где бумажные деньги ходили уже достаточно давно и успешно.

29 декабря 1768 года был подписан Высочайший манифест, на основании которого вводились в обращение денежные билеты достоинством в 25, 50, 75 и 100 рублей.

Самые первые ассигнации правительница России приказала изготовить из старых дворцовых скатертей и салфеток, которые обретали вторую жизнь в новом виде. Ассигнации напоминали титульный лист книги: вертикальный формат, изящные шрифты, одноцветная печать, ручного изготовления белая бумага с филигранью – фигурными водяными знаками.

Следующие тиражи печатались в сенатской типографии на литой плотной бумаге. Они обладали весьма примитивным внешним видом, не имели овальных тиснений в верхней части и цифр номинала под текстом, что упрощало подделку. Типографская печать выполнялась только черной краской, причем деньги были односторонними.

Властям пришлось принять ряд мер для борьбы с почувствовавшими свой звездный час фальшивомонетчиками. Купюры достоинством в 25 руб легко переделывались в 75-рублевые. С целью защиты от фальсификаций такие ассигнации в 1771 году были изъяты из обращения. Их выпуск прекратился навсегда. Наказанием для махинаторов объявлялась смертная казнь.

Одновременно правительство обнародовало манифест об учреждении в Петербурге и Москве отделений Ассигнационного банка для обмена бумажных купюр на медь. В указе отмечалось, что ассигнации имеют хождение наравне с монетой и людям, предъявлявшим их, должны были немедленно выдаваться деньги в надлежащем количестве. При этом выпуск бумажных купюр не должен был превышать наличную сумму звонкой монеты, имевшейся в банке. Изначальный капитал Ассигнационного банка составлял 1 млн руб медных денег — по 0,5 млн руб. в столичном и московском филиалах, которым рекомендовалось взять необходимую сумму в упраздненном Медном банке. Металлический фонд полностью обеспечивал эмиссию бумажных банкнот.

«Выдаваемые в публику из тех мест на разные суммы печатныя с подписанием обязательства разных наименований добровольно между народа употребляются так, как наличныя монеты,

Первым директором Петербургского и Московского ассигнационных банков был назначен граф Андрей Шувалов, энергично принявшийся за ответственную работу. Он разработал и осуществил проект их объединения в один банк — Дворянский заемный. Шувалов утвердил план пополнения казны, предложив увеличить выпуск ассигнаций до 100 млн руб и связать их обращение с кредитными операциями, что, по его мнению, должно было обеспечить покупательную способность банкнот.

Для облегчения обмена ассигнаций в 1770-е годы были открыты отделения банка в Ярославле, Смоленске, Нижнем Новгороде, Тобольске, Иркутске, Казани, Риге и других крупных городах империи. С 1771-го Ассигнационным банкам дозволялось принимать вклады от частных лиц из 5% и раздавать их в ссуды в размере 10-25 тыс. руб каждая.

Из-за дефицита драгоценных металлов ассигнации обменивались только на медь. Бумажные деньги крепко привязявались к медной монете, которая утрачивала свое значение и становилась лишь разменным средством. В начале существования новой денежной системы этот диспаритет еще не мог сильно влиять на покупательную способность нового, не обеспеченного золотом или серебром рубля.

С 1780 года запрещался ввоз и вывоз ассигнаций за границу. Бумажный рубль переставал быть конвертируемым.

Увеличивалась эмиссия ассигнаций, и со второй половины 1780-х годов началось резкое понижение курса бумажных денег, потянувшее за собой и свой разменный эквивалент — медные монеты. Появились ножницы цен, отныне в стране существовали две независимые денежные единицы: серебряный рубль, обеспеченный запасами драгметалла в казне и равный 100 серебряным копейкам и ассигнационный рубль, не обеспеченный ничем, кроме доверия населения к власти, и равный 100 медным коп. Усиленный выпуск ассигнаций, превысивший обеспечение, привел к постоянному падению курса, которое только усиливалось на фоне нестабильности в экономике и войн.

Двадцать пять ассигнационных рублей, 1769 год

В 1756–1763 годах случилась Семилетняя война. Она шла одновременно на трех континентах и стоила огромных денег. Помимо прочего, она стала катализатором Американской и Французской революций: правительства повышали налоги, чтобы расплатиться по долгам, которых наделали во время войны, и это спровоцировало взрыв возмущения.

В России расходы на Семилетнюю войну усугубили дефицит серебра. Главной ходячей монетой был медный пятак (5 копеек), его чеканили на 16 рублей из пуда. Соответственно, номинальный медный рубль весил около килограмма. При сборе налогов это оборачивалось сущим логистическим кошмаром: при ставке подушной подати 70 копеек с души сбор с приличной деревни в 1000 душ (например, Болдино Нижегородской губернии, поместье Пушкиных) весил 700 килограмм, и чтобы его свезти в уезд, требовалось несколько подвод — а это лошади, корм для них, жалованье сборщикам и вообще сплошные издержки.

Еще Петр III в 1762 году собирался решить эту проблему введением бумажных денег, но не успел — его свергла и уморила собственная жена Екатерина II. Она вернулась к той же идее в 1769 году — и ввела ассигнации. Были созданы два ассигнационных банка: Московский и Петербургский, каждый с капиталом в 500 тысяч рублей медью. Соответственно, общая сумма бумажных рублей в обращении не должна была превышать одного миллиона.

Безудержная эксплуатация монетной регалии — бич многих государств XVIII века — вскоре привела к тому, что сумма ассигнационных рублей в обращении значительно превысила капитал ассигнационных банков. В 1786–1787 годах два банка были слиты в единый Государственный ассигнационный банк с капиталом 10 миллионов рублей, но сумма бумажных рублей в обращении по-прежнему была значительно больше. Ассигнационный рубль непрерывно обесценивался относительно серебряного. Это означало, помимо прочего, что чиновники, которым жалованье платили ассигнациями, нищали.

Ассигнации продержались в России до следующей большой денежной реформы — канкринской, начавшейся в 1839 году.

Егор Францевич Канкрин был героем Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Не как Кутузов, Багратион или Ермолов, а скорее наоборот: не боевой генерал, а тыловая крыса. Он был генерал-интендантом — благодаря ему армия была всегда одета, обута и накормлена.

Заслуги Канкрина не остались незамеченными, и в 1823 году Александр I назначил его министром финансов. На этом посту он провел двадцать лет. Его главным свершением стала денежная реформа 1839–1843 годов.

Русские финансы были не в лучшем состоянии и до войны, а уж после нее пришли в полное расстройство. Фактически параллельно ходили две валюты: серебряный рубль и ассигнационный рубль. Номинально серебряный рубль разменивался на 100 медных копеек, и те же 100 медных копеек обеспечивали ассигнационный рубль.

На практике же ассигнаций напечатали на гораздо бóльшую сумму, чем запасли меди: это был простейший способ покрыть дефицит бюджета, неизменно усугубляющийся с каждой новой русско-турецкой или наполеоновской войной. Дальше работал закон Грешэма: плохие деньги (ассигнации), дешевея к хорошим (серебряным), вытесняли их из обращения. В 1830-е годы 1 рубль серебром стоил 3,5–3,8 рубля ассигнациями, причем падение продолжалось. Государство предпочитало на внутреннем рынке расплачиваться ассигнациями (в частности, ими платили зарплаты чиновникам), а серебро приберегать для внешнего.

- Конец laissez faire кратко

- Культы древнего египта кратко

- Лексическое значение слова хэштег кратко

- Джон непер кратко логарифмы

- Скополамин показания к применению кратко

Источник: obrazovanie-gid.ru

Введение запрета свободного обмена медных денег на серебряные

Денежная реформа Екатерины II Великой 1768 года и выпуск ассигнаций

Первый пример бумажных денежных знаков появился в Российской Империи именно благодаря Екатерине II. Свергнутый ею муж, Петр III, планировал их введение еще в 1762 году, сама же императрица пришла к данному решению только в 1768. Также, стоит упомянуть о таком существенном шаге в экономической политике Екатерины Великой, как запрет свободного обмена серебряных денег на медные в 1763 году – данная мера была попыткой снижения инфляции.

Причины и цели денежной реформы 1768 года

Тяжесть и неудобство транспортировки медных денег

Необходимость финансового стимулирования развития экономики

Стремление соответствовать европейским стандартам

Начиная свое правление, Екатерина II понимала необходимость «мобильности» валюты во всех смыслах – недостаток медных денег тормозил развитие экономики, а начавшиеся в 1768 году русско-турецкая и русско-польская войны лишь увеличивали затраты государства.

Дата подписания и суть реформы

29 декабря 1768 был подписан манифест «об учреждении московского и петербургского банков». Ассигнации признавались полностью законным платёжным средством, полностью соответствующим металлическим деньгам. Начальным капиталом стал 1 миллион рублей, поровну разделенный между двумя банками. Любому предъявившему в банке ассигнации должны были выдать соответствующее им количество металлической валюты. При осуществлении крупных денежных операций обязательным стало использование ассигнаций не менее 25% от общего объема.

Непосредственно в оборот бумажные деньги начали активно вводиться с 1769 года. Постепенно, год за годом, в различных городах начали открываться банковские конторы для популяризации хождения и облегчения обмена ассигнаций. К сожалению, уровень денежных типографий оставался достаточно низким, что приводило к попыткам фальсификации ассигнаций.

В 1770 был издан указ, разрешавший обменивать ассигнации только на медные монеты.

Указом от 1780 года вводился запрет на вывоз ассигнаций за границу.

В 1786 году произошло объединение ассигнационных банков в единый Государственный ассигнационный банк, с присвоением ему следующих функций:

Закупка меди внутри Российской Империи и продажа её в другие государства

Покупка золота и серебра у других государств, в слитках и монетах

Организация Санк-Петербургского монетного двора и выпуск монет

Учёт вексельных бумаг (расписок об обязанности уплаты определенной суммы)

Кроме этого, 28 июня 1786 был упразднён созданный императрицей Елизаветой в 1754 Дворянский заёмный банк, вместо него учреждался Государственный заёмный банк, с увеличением капитала от 750 тыс. руб., до 6 млн. руб.

На начальном этапе выпуска ассигнаций экономика получила импульс к развитию.

Сокращение расходов на транспортировку денег внутри государства.

Отсталость феодальной экономики, основанной на рабском труде крепостных крестьян, многочисленные войны, стремление интенсивно осваивать территории, приобретенные в ходе завоеваний и дипломатических побед – всё это вынуждало государство к дополнительной эмиссии (выпуску) бумажных денежных знаков, зачастую, не имеющих под собой обеспечения в виде реальных серебряных или медных монет. К 1796 году общий объем выпущенных ассигнаций вырос до 156 млн.руб., стоимость ассигнаций обесценилась на треть — 1 бумажный рубль расценивался как 68 медных копеек.

Источник: www.staraya-moneta.ru

6. Деньги, кредит и государственные финансы в политике Екатерины 2.

В 1763 г. запрещён свободный обмен медных денег на серебряные, чтобы не провоцировать развитие инфляции. В 1769г. — выпуск бумажных денег – ассигнаций достоинством 25, 50, 75 и 100 руб. Правительство хотело покрыть расходы по ведению войн (Русско-Турецкие). Неудобство вести торговлю=>введение банкнот.

Эмиссия 2мя «Променными банками», куда было положено по 1 млн. р. монетой и выпущены ассигнации достоинством 25-100р. Население приняло, курс: 1р.ассигнациями = 1 р. серебр. равновесие сохран. еще в теч. 17 лет. В 1785г. впервые российский бюджет стал дефицитным (до 1888г.) В 1786г. Е. 2 объединила 2 «Променных банка» в единый Ассигнационный банк.

Причины: интересы казны, связ. с постоянными войнами; дополнительный импульс хоз-й жизни, облегчив денежные расчеты. Гарантировали обмен ас-й на серебро. Ас-й банк созд. в интересах господствующих слоев. Новое в деят-ти банка — соединение долгосрочных ссуд с выпуском ассигнаций, кот. облегчали денежное обращение. Банк приним. вклады и производил учет векселей, эмиссия – главн функция.

Сложились две единицы: рубль серебряный и рубль ассигнационный. Первый выпуск успешный. Потребовались новые выпуски. Русско-турецкие войны 1768-1774 г. и 1787-1791 г., увеличившие гос. расходы, = >усиленное произ-во бумаж. денег, => падение курса. (1777г. ас-и — 98 коп., в 1794 г. — 68,12 коп). Банку не удалось поддержать прочность курса ассигнаций. Нестабильность денежного обращения до 1840-х гг.

Расчет и ас-ми, и сереб.

Введено Е. 2 гос. регулирование цен на соль. Сенат законодательно установил цену на соль. Не вводя гос. монополию на торговлю солью, Е. рассчитывала на усиление конкуренции и улучшение качества товара.

Возросла роль Р. в мировой экономике: в Англию экспорт парусного полотна, в др. европейские страны увелич. экспорт чугуна и железа

Протекционистский тариф 1767 г.: запрещен импорт товаров, произв. внутри Р. Пошлины от 100 до 200 % на предметы роскоши, вино, зерно. Экспортные пошлины составляли 10-23 % .

Рос. торговые суда начали плавать и в Средизем. море. Благодаря политике протекционизма экспорт страны намного превысил импорт.

Вместе с тем, Россия при Е. пережила ряд финансовых кризисов и вынуждена была делать внешние займы, размер которых к концу правления императрицы превысил 200 миллионов рублей серебром.

7. Денежная реформа е. Ф. Канкрина.

Неустойчивость ассигнационного обращения, к нач. 19 в. из обращения изъяты медные, серебряные и золотые монеты, а ассигнации — основа инфл-й бумажно-кредитной денежной системы. Цель реф. — изъятие из оборота обесценившихся ас-й и замена их банкнотами, обеспеченными серебром.

1810 г.: выпущенные ассигнации объявлялись гос. долгом и обеспечивались богатством Рос. империи;

для погашения долга предполагалось выпустить государственный заем, который должен обеспечить поступление в казну ассигнаций;

закон. ед. – руб. (сереб. в 4 золотника и 21 долю). Медн монета — разменная;

ассигнации изымались из обращения по мере поступления платежей в казну.

Подгот. к войне с Нап. – трудности в реализац. плана. Проведение реформы подготовило развитие товарно-денежных отношений. В 30-40-х годах 19 в. в Р. нач. промышленный переворот: возросли темпы внедрения машинной техники, переход к наемному труду, расширился внутренний рынок, увелич внешнеторговый оборот. Растет экспорт => приток золота и серебра в страну, а развитие торговли привело к развитию денеж оборота. Увеличились налоговые поступления в казну.

Развивается система кредитования гос-ва. Внутренние и внешние займы позволяли ограничить эмиссию.

1 июля 1839 г. — манифест «Об устройстве денежной системы». Основные положения реформы: частные сделки, поступления в казну и выдача денег из казны осущ в серебре;

Депозитарная касса при Гос. коммерческом банке. Касса принимала во вклады серебро и выдавала депозитные билеты(в 3, 5, 10, 25, 50 и 100 руб.);

в обращение выпущены банковские (кредитные) билеты (в 50 руб.), разменные на серебро=> устойчивость обращения;

Начиная с 1841 г. в России параллельно обращались: ассигнации, депозитные и кредитные билеты, серебряные и золотые монеты, разменная медная монета.

Денежная система имела переходный характер. Обладала признаками биметаллизма:

свободная чеканка монет из серебра и золота;

законом закреплялось стоимостное соотношение золота и серебра;

Реформа не ввела в Р. принципы металлического денежного обращения на длительное время. Причины: значительная доля натур. хоз-ва, неравномерное развитие товарного обращения и сосредоточение денежных платежей в основном в казенной сфере. Крымская война 1853-1856 гг. => рост дефицита бюджета и эмиссии кредитных билетов сверх установленных параметров обеспечения. В 1858 г. билеты — неразменные деньги, бумажный характер.

Источник: studfile.net