История и происхождение янтаря.

Долгое время учёные спорили о том, что такое янтарь. Разные народы, которым был известен янтарь, пытаясь объяснить его происхождение, слагали легенды и мифы. Один из древнейших поэтических мифов дошёл до нас в изложении римского поэта Овидия в его «Метаморфозах».

Фаэтон – сын Бога Солнца упросил своего отца дать ему поуправлять солнечной колесницей. Однако он не смог управиться с ней и едва не спалил Землю. Чудовищное пекло обрушилось на Землю, высохли реки от Дона до Рейна, образовались великие пустыни, загорелись леса. За это Бог, разгневавшись, молнией разбил колесницу и бросил Фаэтона в реку Эридан, протекающую на Севере Мира.

Земля была спасена, но Фаэтон погиб. Его мать и многочисленные сестры, носящие собирательное имя Гелиады, горько оплакивали сына и брата, превратившись в деревья. Слёзы Гелиад стекали в воды Эридана, становясь янтарём.

Миф примечателен тем, что в нём содержится намёк на растительное происхождение янтаря.

Галилео 🔶 Почему море не точит янтарь?

Янтарь способен электризоваться при трении и притягивать разные мелкие и лёгкие предметы. Эти свойства янтаря, похожие на способность магнита притягивать металлические предметы, позволили Платону (428 – 347 гг. до н.э.) придти к выводу, что янтарь и магнит имеют одинаковое происхождение.

Наиболее полные сведения о происхождении янтаря впервые были описаны в широко известной «Естественной истории драгоценных камней» Плиния Старшего (23 – 79 гг. н.э.). Изучив работы около трёх десятков авторов, Плиний вполне однозначно приходит к выводу о растительном происхождении янтаря. Плиний считал, что янтарь образуется из жидкой живицы хвойных деревьев, которая затвердевает под действием холода, времени и морской воды, попадая в волны во время прибоя.

На растительную природу янтаря указывал в своей книге «Канон врачебной науки» знаменитый врач Среднего Востока Абу Али Ибн-Сина (Авиценна): «Говорят, что дерево румского ореха растёт в реке, которая называется Ларинданос. Из этого дерева вытекает камедь; выделяясь, эта камедь тотчас сгущается в воде.

Это то, что называется иликтрун, а некоторые люди называют его хусуфури, и это янтарь. Если его потереть, от него распространяется приятный запах, а цвет его такой, как цвет золота».

Поворотным моментом в развитии взглядов на происхождение янтаря можно считать вторую половину XVIII века. М.В.Ломоносов в своих работах приводил неоспоримые доказательства растительного происхождения янтаря.

Близкое знакомство М.В.Ломоносова с янтарём при составлении «Каталога коллекции Минерального кабинета Академии наук» в 1741 г ., и его поистине энциклопедические знания в области геологии и горного дела позволили ему найти аргументы для опровержения доводов сторонников неорганической гипотезы и доказать растительное происхождение янтаря. Из западных учёных идею М.В.Ломоносова о растительном происхождении янтаря поддержал профессор Кёнигсбергской академии и университета F. S. Bock.

Как добывают и находят янтарь

Как же образовался янтарь?

В конце XIX века Конвенц установил, что источником янтаря являются сосновые деревья рода Pinus , что было подтверждено и К.Шубертом в 1961 году. Однако, в классическом химическом смысле ископаемые смолы не связаны с современными смолами хвойных деревьев.

Современным представлениям примерно 50 миллионов лет назад, на территории нынешней Швеции и части Балтийского моря располагалась суша. Первым этапом образования янтаря явилось обильное выделение смолы из хвойных деревьев, что связывают с резким потеплением климата в то время. Смола образуется в клетках, которые обычно выстилают округлые полости или удлинённые каналы внутри растения.

Существует ряд мнений, объясняющих причины образования смолы растениями:

— образование смолы может быть способом выведения избыточного ацетата;

— смола может служить ингибитором или стимулятором роста;

— образование смолы часто объясняют необходимостью защиты от повреждений и болезней, вызываемых насекомыми и грибками.

На втором этапе образования янтаря происходило захоронение смолы в лесных почвах. В сухой, хорошо аэрируемой почве, смола преобразовывалась при участии кислорода. Устойчивость смолы повышалась, увеличивалась её твердость.

Третий этап в образовании янтаря отмечен размывом, переносом и отложением ископаемых смол в водный бассейн. Превращение смолы в янтарь идёт при участии кислородсодержащих, обогащённых калием щелочных иловых вод, которые при взаимодействии со смолой способствуют появлению в ней янтарной кислоты и её эфиров. На заключительных стадиях этого процесса формируется не только янтарь, но и глауконит – минерал, постоянно сопровождающий скопления янтаря.

Исследования учёных XIX-XX веков показали, что янтарь образуется при специфической фоссилизации (окаменении) смолы хвойных деревьев в результате поликонденсации смоляных кислот и терпенов. Главное условие фоссилизации – продолжительное окисление в почве «янтарного леса», среди которого сосны составляли около 70%, и последующее отложение с захоронением в прибрежно-морских лагунах и дельтовых осадках со слабо окислительной щелочной средой.

Следовательно: янтарь это конечный продукт растительного происхождения, а лечение янтарём, в известной степени, можно отнести к фитотерапии, то есть лечению продуктами растительного происхождения.

То, что янтарь – это продукт хвойного дерева, убедиться просто: если потереть его, то он источает аромат, подобный аромату сосны, а если поджечь, то он слабо горит и издает запах, как у смоляного факела.

В настоящее время учёными всех стран мира проводятся значительные усилия по получению естественных и синтетических лекарственных препаратов на основе средств растительного и животного происхождения. Многие из них, к сожалению, обладают не только лечебным действием, но и массой побочных, вредных для организма эффектов, включая аллергию, анафилактический шок, а иногда и необратимо действующих на генетический аппарат человека и его потомство. Однако сама природа на протяжении десятков миллионов лет создавала удивительное универсальное лекарственное средство – янтарь, который обладает великолепными целебными свойствами.

Состав и строение янтаря

Свойства янтаря

ИсточникКак образуется янтарь в природе?

Минерал, который внешне напоминает древесную смолу, очень много столетий интересовал исследователей. Янтарь знали еще люди доисторической эпохи. Плиний старший, например, считал, что это окаменевшая живица.

Агрикола поддерживал античного философа, и даже Ломоносов пришел к такому выводу. Прошли столетия. Как современные ученые объясняют происхождения янтаря, узнаем, заглядывая в актуальные источники.

Описание процесса

Ориентировочно около 50 миллионов лет назад, еще до возникновения человека на Земле, на территории нынешней Швеции, части Балтики была суша. И это важное обстоятельство для понимания процессов происхождения янтаря в природе.

Первый шаг образования минерала – выделение смолы деревьев хвойных пород. Это происходило, скорее всего, в связи с резким потеплением климата. Сосны отличались высокой чувствительностью к климатическим переменам.

Когда начинались ураганы и грозы, сосны выделяли особую смолу-живицу.

Она срабатывала лучше антибиотика: живица скоро засыхала, образуя на месте повреждения твердую гладкую корочку.

Густая и очень клейкая жидкость вела к образованию на стволах желваков, капель, сгустков, что под тяжестью своего же веса оказывались на земле. Основная масса живицы вытекала из сосны во время весенних буреломов. Но и грызуны, не жалевшие сосен, приводили к травмированию деревьев, а «залечивать» раны принималась густо вытекающая смола.

Процесс выделения смолы мог завершаться и начинаться снова, что вело уже к многослойным скоплениям живицы. На смолу могли сесть насекомые, они прилипали к клейкой жидкости, там и оставались. Навеки.

Захоронение живицы

Так можно назвать второй этап образования янтаря. Этот процесс обусловлен физико-химическими изменениями. Очень важно было, в каких конкретно условиях окажется смола.

Если почва была сухой, то кислород принимал активное участие в преобразовании живицы: повышалась ее устойчивость, росла твердость.

А вот заболоченные участки тому не способствовали, потому там смола так и оставалась хрупкой.

Далее происходит размыв, перенос и отложение живицы в воду. Условия, которые могли стать необходимыми для формирования янтаря, сопряжены с гидродинамикой и геохимией бассейна.

Чтобы образовался янтарь в природе, нужны особые воды – иловые, с кислородом, богатые калием. Когда эти воды вступают в контакт со смолой, в ней появляются янтарная кислота и еще эфиры этой кислоты. В завершении этих непростых процессов формируется не только сам янтарь, но и глауконит.

И определение последнего навело исследователей на мысль о слабощелочной и слабовосстановительной средах.

Данные превращения привели к тому, что смола весомо уплотнилась, стала не такой растворимой, как изначально, увеличились ее вязкость и температурные показатели плавления. Малые молекулы в живице стали одной макромолекулой.

Таким образом и появился янтарь, являющийся высокомолекулярным соединением.

Климат, нужный для его формирования

Климат в северной части Европы, где миллионы лет назад происходило образование янтаря, походил на нынешние климатические условия южной европейской части и субтропиков. Среднегодовой температурный показатель не падал ниже плюсовых 18 градусов.

Что еще можно сказать о климате, при котором формируется янтарь:

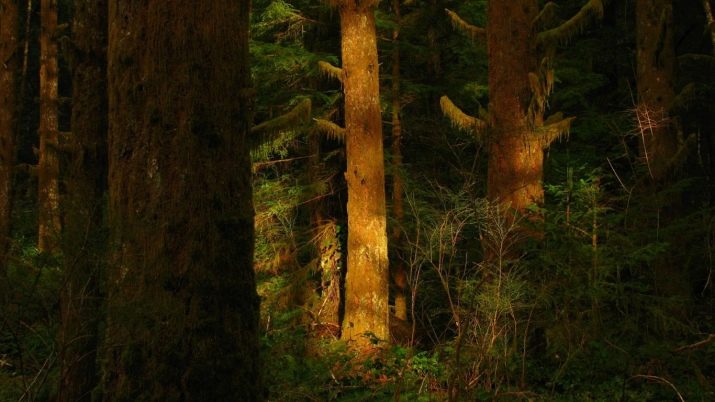

- не очень высокая освещенность леса, на нижние ветки свет подступал мало из-за верхней сомкнувшейся кроны;

- растительность не давала ультрафиолету подступиться к грунту;

- лесные почвы были песчанистыми, укрытыми слоем почвенной мягкой подстилки;

- воздух почти перенасыщен водяными парами, что поднимались с влажного грунта.

При таком климате все благоприятствовало развитию пышной растительности. Есть даже такое понятие – «янтарный лес». Это сложное растительное сообщество, которое охарактеризовать даже при помощи очень подробных описаний трудно.

Одних только сосен там, как считают некоторые ученые, было до двадцати видов.

После того как климат стал значительно суровее, «янтарные леса» пропали. Большая часть той территории, которую они занимали, ушла в океан. Лишь янтарь, смола, что невероятным образом окаменела, осталась свидетелем доисторических времен.

Янтарь «помнит» планету еще до появления человека.

Получается, что камень стал артефактом, а еще открыл для современных ученых дверь в очень давнее прошлое, помог восстановить картину «янтарных лесов» с их уникальной флорой и фауной.

Физические свойства камня

Твердость и температура плавления янтаря выше, чем у лучших сортов копалов. Доказано, что желто-медовый минерал растворим в терпеновых и органических углеводородах. В естественном своем залегании янтарь можно встретить в виде фрагментов самых разных размеров, которые и напоминают по форме смолистые выделения хвойных деревьев.

Плотность янтаря почти сравнялась с плотностью морской воды: в соленой воде минерал всплывает, а в пресной – тонет. Такое обстоятельство и объясняет ту устойчивость и нестираемость камня, который переживает и многократный перенос, перемыв, перезахоронение, и все это десятки миллионов лет.

Есть и другие физические свойства минерала.

- На пламени свечи янтарь плавится, а кипеть начинает при температуре 250-300 градусов. Нагревание вынуждает минерал тлеть, гореть коптящим пламенем. Запах при этом будет приятный, смолистый. К слову, это лучший способ отличить подлинный янтарь от подделки – никакого смолистого аромата нагревание подделки, конечно, не принесет.

- При трении янтарь электризуется, притягивает мелкие предметы, заряжает статическим электричеством. И с этим связан еще один интересный исторический факт: античный философ Фалес Милетский обнаружил это свойство янтаря. Исследователи же подхватили открытие философа, увидели голубые искорки при натирании камня шерстью, и назвали эти искры электроном. А электрон, между прочим, греческое наименование янтаря.

- Если спросить, а каков цвет янтаря, ответ будет однозначным – желтый. Но специалисты насчитали около двух сотен цветовых оттенков, заключенных в довольно широкий спектр цветов. Под действием солнца янтарь будет светиться. Блеск камня стеклянный, смоляной, налом раковистый и неровный.

- Пузырьки воздуха, наблюдаемые в янтаре, включают около 30% кислорода.

В одной янтарной капле – свидетельства событий не просто многолетней давности, многомиллионолетней.

Жучки, комары, бабочки, ящерицы, листья, цветы, сосновые шишки и другие органические остатки, сохранившиеся в янтаре, и делают минерал столь уникальным и ценным для науки. Получается, что этот камень не просто красив, образование его интереснее его же декоративных сторон.

Места добычи

Нельзя сказать, что все месторождения янтаря достаточно исследованы. Приморское месторождение имеет подробные характеристики, чего не скажешь о других.

Бывают месторождения первичные и вторичные. Первые многофакторно связаны с местами добычи угля. Распределение янтаря здесь нельзя назвать равномерным. Это аллохтонные месторождения (к ним относят Фушунское, Угловское, Аляскинское).

Вторичные же (россыпи) скопления камня некоторым образом отдалены от мест первоначального залегания. Видов таких россыпей очень много. Главным местом добычи поделочного янтаря является Балтийско-Днепровская провинция (упор делается не на Балтийское море, а на территорию от Северного моря до Черного с захватом Дании, Польши, а еще Германии, Украины, Беларуси).

Крупнейшим в мире является Приморское месторождение, которое находится не в самом Калининграде, конечно, а в 40 км от него. Это месторождения известно со времен палеолита.

Каждое месторождение должно детально изучаться, и сегодня исследователи делают на это акцент. Янтарь является прекрасным поделочным камнем, потому имеет смысл изучать места, где можно его добывать и делать технологии добычи все более совершенными.

Сфера применения

Основная область использования– ювелирное производство. Украшения из минерала получаются очень красивые и уж точно необычные. Его специальным образом обрабатывают, придают ему форму, блеск и сияние.

Можно купить маленький кулончик из янтаря, а можно приобрести шикарные бусы, сережки, перстни и браслеты. Если оправа для камня драгоценная, он будет смотреться великолепно, но и простой металл вполне подойдет, ведь в бусах и сережках главное – сам камень.

Самые яркие, привлекающие внимание изделия – это янтарь с фрагментами насекомых, перышек и пузырьков.

Это, действительно, ценные украшения, которые делают вас обладателем уникального артефакта.

Для сувениров минерал также используется: статуэтки и шкатулки, часы и шахматы, пирамидки изготавливают из природного янтаря (или с его вкраплениями). Вручную изготавливают янтарные тарелки, ложки и вилки. Есть мнение, что данная посуда имеет обезвреживающие свойства.

Главным образом приобретают ее из-за красоты, солнечного свечения.

Применяют камень и в медицине в виде янтарного масла:

- в терапии травм – растяжений, ушибов, для разогрева мышц;

- для массажа разных участков тела (чаще всего позвоночных отделов);

- для растираний при пневмонии, бронхите, простудных заболеваниях;

- для растираний при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

А вот янтарную пудру используют в косметологии. Она целительно действует на дерму, убирает пигментацию, омолаживает. Из этой пудры, к слову, делают янтарный порошок, применяемый для терапии десен.

Отходы от обработки камня нередко оказываются декором на картинах.

Отходы от обработки камня нередко оказываются декором на картинах. Наконец, есть такой шедевр искусства, как Янтарная комната, которую не зря причисляют к чудесам света.

Янтарь, его свойства и происхождение – тема, которая еще не исчерпана, ее изучают серьезные исследователи, неравнодушные к биологии дети и взрослые.

ИсточникЯнтарь

В море-окияне, на острове Буяне, лежит бел-горюч камень Алатырь…

Этот мифологический образ белоснежного пылающего камня, лежащего в центре мироздания, сопровождает народные легенды и заговоры уже не одно столетие. Вот и нам он поможет отправиться в путь, чтобы познакомится с одним из удивительных творений природы, имя которому – янтарь.

Яркие, играющие на солнце всеми оттенками желто-оранжевой гаммы камни были известны людям со времен палеолита. В эпоху бронзы торговые пути связали земли Северной Европы и долину Нила, и балтийский янтарь вместе с золотом сопровождал фараонов в загробный мир. В греческих мифах янтарь считался слезами нимф-гелиад, пролитыми по погибшему Фаэтону.

Греков завораживала способность янтаря электризоваться. Даже само слово «электричество» происходит от греческого «ἤλεκτρον», то есть «янтарь». Калькой с греческого является и древнерусское название янтаря, «илектр», которое в XVI веке сменилось привычным названием, происходящим от литовского «gintaras».

Что такое янтарь

О растительном происхождении янтаря догадывались еще античные натуралисты. Янтарь нельзя назвать минералом. По классификации IMA (Международная Минералогическая Ассоциация) янтарь относится к ископаемым смолам.

С химической точки зрения янтарь – аморфный полимер, имеющий формулу C10H16O+(H2S). Плотность немного выше, чем у воды: 1,07 — 1,09 и максимально 1,3 г/см³. Твердость по шкале Мооса 2 -2,5.

Окраска янтаря очень разнообразна: от практически белого до зеленого и даже синего цветов со всевозможными оттенками. Причиной разнообразия являются примеси посторонних веществ в составе смолы. В ультрафиолете янтарь светится голубовато-белым и желто-зеленым светом.

Как и другие биогенные образования, янтарь постепенно стареет, то есть окисляется на воздухе, что приводит к хрупкости и потемнению окраски.

Янтарь не любит высоких температур и разрушается уже при 200 °C, образуя янтарное масло и янтарную смолу. Помещенный в огонь, легко загорается. Растворяется в спирте, эфире и хлороформе.

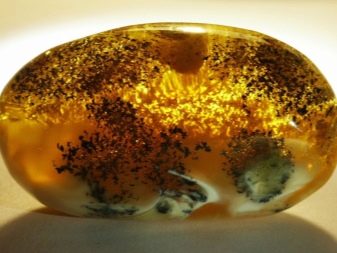

Существуют разные способы классификации янтаря. Важными признаками являются макромолекулярная структура смолы и степень прозрачности. Известно, что в янтаре встречаются остатки древней флоры и фауны, инклюзы.

Если их размер превышает 10 мм, такой камень относится к драгоценным.

Как мы уже сказали, янтарь – это ископаемая смола. И потому для того, чтобы узнать, как смола превратилась в камень, мы отправимся в далекое прошлое.

Янтарный лес

Эоцен, 40 млн лет назад. Биосфера восстановилась после великого вымирания рубежа мела и палеогена. Очертания континентов все больше напоминают современные. Климат – жаркий и влажный, субтропический пояс подходит вплотную к Полярному кругу. Огромные пространства Фенноскандии представляют собой единый массив суши.

Там, где сегодня расположено Балтийское море, протекает могучая река – Эридан. Ее обширная разветвленная дельта находится в районе современных Нидерландов. А по берегам этой реки растет смешанный лес, аналогов которому нет сегодня.

Палеонтологи называют его «янтарным».

Янтарный лес – это растительное сообщество, сложность которого сопоставима с тропическими лесами.

Верхний ярус этих северных джунглей представлен секвойями. Эти могучие великаны поднимаются на сотню метров, возвышаясь над бескрайним зеленым морем. Средний ярус состоит из хвойных и образует сплошной полог на высоте в 40-50 метров.

Здесь преобладают сосны, составляющие до 70% всех деревьев и представленные двумя десятками видов. Среди них выделяется Pinus succinifera, сосна янтареносная. Именно из ее смолы состоит практически весь балтийский янтарь.

Нижний ярус – лиственные деревья: дубы, платаны, буки, коричное дерево; и вместе с ними туя, пиния, заросли елей. Под ним тишина и зеленый полумрак, здесь мало травы, зато много прелой листвы, древесных веток и стволов. На опушках, где много солнечного света – густой подлесок из папоротников, пальм и бананов, лавра и мирта.

В солнечную погоду здесь светло и жарко, и пахнет душистой смолой.

Накопление смолы

Чтобы смола превратилась в янтарь, она должна какое-то время накапливаться в почвах, переходя в осадочные отложения. Даже если смолоносных деревьев много, окружающие условия могут препятствовать накоплению смолы. Она разрушается от воздействия солнечного света, температур, микроорганизмов.

Хорошие условия создаются там, где освещенность лесной подстилки слабая, влажность высокая, и имеются песчаные почвы. Для янтарного леса в древней Фенноскандии было характерно такое сочетание факторов.

Сама смола в изобилии выделяется из древесных стволов в жаркую погоду. Сосны словно плачут янтарными капельками живицы. Любые повреждения дерева: трещины в стволе, сломанные ветки и участки на месте содранного слоя коры – обрастают целыми смолистыми наростами.

Смола обладает дезинфицирующими свойствами и затягивает повреждения, способствуя восстановлению древесной ткани. Крупные сгустки смолы падают вниз, в лесную подстилку, увлекая с собой насекомых и мелкий растительный мусор. Много смолы вытекает из деревьев, сломанных в бурю или упавших от старости.

Во время лесных пожаров процесс накопления смолы мог прерываться: сильный жар уничтожал ее запасы в лесной подстилке, но потом все начиналось заново.

Этот этап мог длиться относительно не долго, до миллиона лет. И на всем его протяжении важным фактором, позволяющим ископаемой смоле сохраниться, была влажность. Чрезмерная сухость, как и увлажненность, почв могла привести к разрушению ископаемых смол или их углефикации. Другой важный фактор – наличие в почве кислорода.

В заболоченных участках анаэробная среда делает смолу хрупкой и недолговечной. А при участии кислорода смола постепенно становится твердой. Давление осадочных слоев и температура в этом случае «вытапливают» из смолы летучие соединения и превращает ее в твердую массу, копал.

Копал еще не янтарь, но уже обладает близкими к янтарю свойствами.

Начальный процесс накопления смолы, приводящий к образованию копала, а затем и янтаря, хорошо изучен. Не обязательно это должна быт смола хвойных растений. Современные смолоносы в основном происходят из рода тропических бобовых деревьев Hymenaea.

Их ископаемая смола, копал, собирается на месторождениях в Африке и Южной Америки. Другим важным источником ископаемой смолы являются араукариевые из рода Agathis. Основание ствола их современного представителя, агатиса южного (Agathis australis), бывает целиком покрыто темной смолой.

Ей же пропитана почва под деревом, а сгустки смолы могут достигать 20 кг.

Но чтобы ископаемая смола превратилась в янтарь, ей нужно пройти следующий, очень важный этап.

Как образуется янтарь?

Если смола начинает свое превращение в янтарь на суше, в условиях повышенной влажности, то заканчивает она его на дне водоема.

В прибрежных участках формировались длинные песчаные косы и отмели, и когда море отступало, на этом месте вырастали сосны, роняющие драгоценную смолу. Так формировались слоистые янтареносные отложения Прибалтики.

Новый этап в жизни балтийского янтаря начался с приходом ледников. Около 700 тысяч лет назад ледниковый щит накрыл Фенноскандию единым массивом, погребая под собой долину Эридана. Тяжесть ледяной толщи была так велика, что земная кора прогнулась, образовав впадину. И с окончанием последнего ледникового периода, 14 тысяч лет назад, эта впадина стала заполняться водой.

Со временем ледниковое озеро стало морем. Его воды размывали янтареносные отложения, перезахоранивая янтарь на морском дне и иногда, во время штормов, вынося его на берег. Первобытные охотники, двигавшиеся на север вслед за стадами оленей, находили красивые рыжие камни на берегу.

Они делали из янтаря украшения и обменивали его на обсидиан с далекого юга. Так янтарь стал частью человеческой истории.

Где добывают янтарь?

Месторождения янтаря известны по всему миру. Не только на севере Европы сложились благоприятные условия для его образования. В общем, их можно разделить на три большие группы.

1) Первичные залежи.

Эти месторождения связаны с угольными пластами и образуются на месте лесов, в которых росли когда-то смолоносные деревья. Как правило, в них много глауконита, мало янтаря и его куски не достигают крупных размеров. Такие месторождения встречаются в Австрии, Китае, на Дальнем Востоке, на Аляске и в Канаде.

2) Вторичные залежи, или россыпи.

Россыпные месторождения привязаны к древним и современным водным бассейнам. Они образуются при переносе янтаря водой и его переотложении в руслах рек, на побережьях морей и озер. К ним можно отнести Приморское месторождение янтаря.

3) Ледниковые россыпи.

Эти месторождения являются особым вариантом вторичных, и образуются при разрушении движущимся ледником уже готовых месторождений янтаря. После таяния ледника янтарь накапливается в моренах и озерных впадинах. Такие месторождения известны в Гренландии, на Аляске и в Центральной Европе.

Далее рассмотрим основные места добычи янтаря.

Приморское месторождение.

Расположено на берегу Балтийского моря, в пределах Калининградской области. Это – крупнейшее месторождение янтаря в мире. Здесь содержатся до 90% всех мировых его запасов, а концентрация янтаря в породе самая высокая – в районе 2 кг/м 3 . Балтийский янтарь имеет возраст 40-50 млн лет и приравнен по качеству к драгоценному камню.

Его добыча ведется открытым способом в карьерах, в год добывается около 300 тонн камня (в советское время и до 800 тонн).

Клесовское месторождение.

Находится на Украине, в Ровненской области. Его запасы значительны, а геология хорошо изучена. Концентрация янтаря существенно меньше, чем в Приморском месторождении, около 60 г/м 3 . Клесовский янтарь, как и балтийский, образовался в эоцене, когда часть территории Украины была покрыта водами океана Тетис.

Объемы добычи в пределах 300 тонн в год, значительная часть янтаря добывается нелегально.

Бирманское месторождение.

Группа месторождения янтаря, расположенная в Мьянме, на территории штата Качин. Это основной вид азиатского янтаря, представляющий коммерческое значение. Время образования – меловой период, около 100 млн лет назад.

Сенсационные находки последних лет, такие, как хвост динозавра, сделаны именно в бирманском янтаре. На территории Мьянмы идет гражданская война, добыча янтаря находится под контролем враждующих группировок, а условия работы на шахтах представляют опасность для жизни. Официально в год добывается до 500 кг бирмита, объемы продаж на черном рынке неизвестны.

Доминиканское месторождение.

Расположено в восточной части острова Гаити, на территории Доминиканской республики. По объемам добычи это второе месторождение в мире после Приморского. Янтароносные отложения находятся на высоте 500 – 1000 м над уровнем моря.

Возраст янтаря небольшой, всего 15-20 млн лет. Источником смолы здесь выступает не сосна, а бобовое дерево Hymenaea protera. Янтарь добывается примитивными способами с риском для жизни рабочих. Здесь же встречается удивительный янтарь голубого и синего цвета.

Его добывают не более 50 кг в год.

Мексиканское месторождение.

Расположено на юге страны, в штате Чьяпас. Как и Доминиканское месторождение, имеет небольшой возраст, около 20-25 млн лет. Источник смолы – представитель все того же рода бобовых, Hymenaea mexicana.

Отложения сформировались в речном русле и сохраняют окаменелости, характерные для мангровых экосистем. Объем добычи небольшой, около 4 тонн в год.

Инклюзы: насекомые (и не только) в янтаре

Разумеется, для палеонтологов янтарь представляет вовсе не ювелирную ценность. Он дает совершенно фантастическую возможность увидеть своими глазами живых существ, обитавших на Земле десятки миллионов лет назад.

Стекающая с деревьев смола захватывала растительный мусор, пыльцу, споры грибов, паутину, волосы, перья. В ней увязали пауки, насекомые и улитки, а иногда в смоляную ловушку попадали мелкие позвоночные. Инклюзы – так называют заключенные в янтарь остатки флоры и фауны.

Эти находки настолько удивительны, что легли в основу романа Майкла Крайтона «Парк Юрского периода», и серии фильмов по его мотивам.

Находки целых тел позвоночных или их фрагментов в янтаре известны. В распоряжении ученых имеются ящерицы, змеи, лягушки, птицы, даже хвост мелкого динозавра. Так может быть, недалек тот день, когда их можно будет клонировать и вернуть к жизни?

К сожалению, это не возможно.

То, что мы видим в янтаре – это мумифицированные скелет и внешние покровы животных, либо хитиновые панцири. Смола, содержащиеся в ней органические кислоты и эфиры разрушают мягкие ткани и уничтожают содержимое клеток. Попытки извлечь ДНК из насекомых, заключенных в копале не старше 10 тысяч лет были неудачными.

Даже у насекомых в молодых сгустках смолы возрастом около 60 лет остаются лишь незначительные фрагменты ДНК. Так что с идеей воплотить «Парк Юрского периода» в реальности придется, видимо, распрощаться.

Но это не значит, что подобные находки бесполезны. Каждая открывает окно в мир далекого прошлого и дает информации больше, чем окаменелые останки. Особенно это касается позвоночных животных, ведь янтарь сохраняет то, что отсутствует в окаменелостях – покровные ткани и внешний вид.

Как отличить янтарь от подделки?

Ценность янтаря и как драгоценного камня, и как источника научных знаний, создает почву для его фальсификации.

Отличить янтарь от его имитации бывает не просто даже профессионалу, и чтобы разобраться в этом, можно составить список диагностических характеристик янтаря:

— неоднородная окраска с необычными переходами и текстурами;

— наличие пузырьков воздуха правильной формы;

— относительно легкий, тонет в пресной воде, но в пересоленной всплывает;

— не царапается ногтем;

— электризуется;

— горит с запахом канифоли;

— светится в ультрафиолете.

Но похожими свойствами могут обладать и имитации янтаря, поэтому важно знать, из чего изготавливают подделки.

1) Прессованный янтарь.

Строго говоря, это вовсе не подделка. Такой янтарь изготавливают из крошки и отходов производства, то есть из натурального сырья. Прессованный янтарь выдает слоистость материала и пузырьки воздуха неправильной формы.

В остальном он мало отличается от цельного камня.

2) Копал.

С копалом все сложнее, поскольку это тоже ископаемая смола, просто молодая и недозревшая до янтаря. В копале встречаются инклюзы и выглядит он практически как янтарь. Но при контакте со спиртом копал оставляет липкие следы, в то время как на янтаре спирт испаряется.

3) Натуральные смолы.

Имитацию янтаря могут изготовить из смолы современных деревьев, например каури или даммара. Иногда с современными смолами смешивают растертую в порошок янтарную крошку. Так, например, изготавливается интересный поделочный материал – фатуран.

Такую имитацию можно определить с помощью спирта или нагрева – при повышении температуры смола размягчается.

4) Искусственные смолы и пластик.

В зависимости от материала могут быть легкими, электризоваться или светиться в ультрафиолете. Такие имитации выдает однородная окраска без переходов, а также обилие пузырьков воздуха, либо их полное отсутствие. Хорошим тестом будет проверка раскаленной иглой: запах горящего пластика сложно спутать с канифолью.

5) Стекло и акрил.

Обращают на себя внимание слишком яркими цветами и идеальной поверхностью без дефектов. Стекло вдобавок тяжелое, не боится нагревания. Акрил при горении начинает плавиться.

Заключение

Итак, наш длинный путь от смолы янтарного леса до украшений и палеонтологических находок закончен. Но не закончена история янтаря. Пройдут миллионы лет, и та смола, которая в виде копала зреет сегодня в осадочных отложениях, превратиться в удивительный по красоте камень, сверкающий, как частица солнца.

Источник