Янтарь

ЯНТАРЬ — ископаемая смола хвойных растений мелового и палеогенового периодов.

Когда-то считавшийся минералом, в официальном перечне минералов янтарь обозначен IMA как группа веществ (каких – непонятно), таким образом официально слово янтарь названием минерала не является.

Английское название: Amber (названием минерала не является); другие названия: allingite, ambar, ambroid, ambroite, chryselectrum, glessum, glesum, lyncurium, lynx-stone, succinite

Амбер, ентарь, илект, илектрон, солнечный камень, электрон

Специалисты различают около 250 разновидностей янтаря. Наиболее распространённые среди них: агштейн, агтштейн, айкаит, альмашит, амбрит, амброзин, боккерит (беккерит), бирмит, валховит, геданит, глессит, румэнит, стантиенит, сукцинит, байкальский, бразильский, британский, гренландский, мексиканский, сахалинский, сицилийский и др.

Свойства

Жёлтый, восково-жёлтый, медово-жёлтый, белый, красно-бурый, коричневый, красно-коричневый. Изредка синий, зелёный, чёрный.

Магические свойства камня янтаря и кому он подходит, Сила Природы и натуральный Янтарь.

Янтарь аморфен, хорошо полируется, электризуется при трении, загорается от пламени спички. Иногда в янтаре находят части животных или растений, попавших в смолу в период её образования.

Форма выделения

Янтарь образует массивные агрегаты неправильной или каплевидной формы, обкатанная галька, желвакообразные, почковидные, округлые образования (натёки).

Сопутствующие минералы

Другие ископаемые смолы

Происхождение

Янтарь встречается в осадочных горных породах. Первичные залежи янтаря пространственно и генетически связаны с угольными месторождениями.

Месторождения / проявления

Самое крупное местонахождение янтаря располагается в России на южном побережье Балтийского моря в Калининградской области, и протягивается до Польши, Германии, Литвы и Латвии.

В Доминиканской Республике известен синий янтарь.

Множество материала, продаваемого в качестве янтаря (особенно из Колумбии и с Мадагаскара), имеет слишком молодой возраст (менее сотни тысяч лет), чтобы считаться янтарём и представляет собой просто засохшую смолу, в которой ещё не произошла полимеризация.

Применение

Янтарь используется как поделочный камень для изготовления сувениров, ювелирных изделий, а также лекарств.

ИсточникЯнтарь

Янтарь — окаменевшая ископаемая смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев верхнемелового и палеогенового периодов. Используется, в основном, для изготовления ювелирных и галантерейных изделий, бижутерии; в небольших количествах используется также в фармацевтике и парфюмерии, в пищевой, химической и электронной промышленности.

СТРУКТУРА

Кристаллы не образует, аморфный каркасный полимер.

СВОЙСТВА

Двупреломление, дисперсия, плеохроизм отсутствуют. Спектр поглощения не поддаётся интерпретации. Люминесценция голубовато-белая до жёлто-зелёной, у бирмита — голубая. Горюч — загорается от пламени спички. Электризуется при трении. Отлично полируется.

На открытом воздухе активно окисляется (стареет), что со временем приводит к изменению химического состава, цвета, повышенной хрупкости.

МОРФОЛОГИЯ

Одним из существенных критериев различия, важным для технической квалификации, является число хрупкости ископаемой смолы. Оно определяется с помощью микротвердометра, исчисляется в граммах, и варьируется от величин, превышающих 200 г. (в случае вязких смол типа сукцинита), до величин порядка 20—50 г. — в случае хрупких смол типа геданита.

Янтарь характеризует также степень прозрачности, связанная с неодинаковой концентрацией в его теле микроскопических пустот. По этому признаку янтарь может называться:

«прозрачный» — без пустот, высшего качества

«облачный» — полупрозрачный, с густотой полостей 600/мм 2

«бастард» — непрозрачный, с густотой полостей 2500/мм 2

«костяной» — непрозрачный, напоминающий по цвету слоновую кость, с густотой полостей 900 000/мм 2

«пенистый» — непрозрачный, напоминающий внешне морскую пену, с разнообразными полостями от мельчайших до весьма крупных, в несколько мм.

Янтарь различают и по цвету: оттенков янтаря ничуть не меньше, чем цветов в спектре. Причиной такого разнообразия обычно становится присутствие в теле янтаря посторонних по отношению к смоле веществ и минералов. Например, серный колчедан или водоросли придают янтарю зеленоватый оттенок. Некоторые минералы могут даже обеспечить янтарю особый серебристый отлив.

Согласно прочим характеристикам иногда выделяют «Вскрышной янтарь» — залегает в пластах более поздних, чем типично несущий слой, образцы отличаются толстой коркой выветривания; «Гнилой янтарь» — разновидность, являющаяся как бы переходной от сукцинита к геданиту (гедано-сукцинит), иногда «гнилым янтарём» ошибочно называют геданит; «Незрелый янтарь» — иначе крантцит.

В янтаре нередко находят включения, так называемые «инклюзы» — членистоногие, прилипшие к капле смолы, перекрывались новыми порциями смолы, вследствие чего насекомое погибало в быстро застывавшей массе, что обеспечивало хорошую сохранность мельчайших деталей. Инклюзы размером более 10 мм позволяют отнести камень к драгоценным.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Первоначальным актом в образовании янтаря явилось обильное выделение смолы из хвойных. Причины его самые разнообразные. Главной следует считать резкое потепление климата. Сосны были чувствительны и к внешним воздействиям.

Во время гроз, ураганов и им подобных явлений они выделяли смолу-живицу, имевшую защитную функцию: быстро затвердевая, живица засыхала на пораженном участке, предохраняя дерево от заражения через рану. Основная масса смолы вытекала из деревьев, сломанных при весенних буреломах. Не менее обильно истекала смола, когда разные вредители леса грызли, прокалывали и долбили кору.

Деревья вынуждены были залечивать нанесенные им раны. Густая клейкая смола образовывала на деревьях желваки, сгустки, гроздья, капли, которые, не выдержав собственного веса, падали на землю. Иногда процесс смоловыделения прерывался и через некоторое время возобновлялся, что способствовало образованию многослойных выделений смолы. На смолу садились насекомые и приклеивались. Не в силах высвободиться из липкой массы, они навечно оставались в ней.

На втором этапе происходило захоронение смолы в лесных почвах. Оно сопровождалось рядом физико-химических превращений смолы, характер которых в значительной степени зависел от того, в какие условия эта смола попадала. В сухой, хорошо аэрируемой почве смола преобразовывалась при участии кислорода. Устойчивость смолы повышалась, увеличивалась ее твердость. В заболоченных участках, в анаэробной обстановке, смола сохраняла свою хрупкость.

Третий этап в образовании янтаря отмечен размывом, переносом и отложением ископаемых смол в водный бассейн. Условия, благоприятные для возникновения и накопления янтаря, связаны с геохимической и гидродинамической спецификой бассейна.

Превращение смолы в янтарь идет при участии кислородсодержащих, обогащенных калием щелочных иловых вод, которые при взаимодействии со смолой способствуют появлению в ней янтарной кислоты и ее эфиров. На заключительных стадиях этого процесса формируется не только янтарь, но и глауконит – минерал, постоянно сопровождающий скопления янтаря, т. е. превращение ископаемой смолы в янтарь и образование глауконита происходит в одной окислительно-восстановительной обстановке. Находка глауконита – свидетельство слабощелочной и слабовосстановительной среды. Отсутствие этого минерала в породе – лишнее доказательство интенсивной аэрации осадков.

ПРИМЕНЕНИЕ

Янтарь издревле применялся для изготовления всевозможных украшений и предметов быта. Из янтаря делали не только носимые украшения, но практичные предметы, такие как портсигары, пепельницы, шкатулки, ларцы и даже часы. Особое место в искусстве занимает знаменитая Янтарная комната.

Мелкие зёрна, отходы ювелирного производства и загрязнённый некондиционный янтарь являются ценным химическим сырьём для производства янтарных кислот, масла и канифоли, применяющихся в парфюмерной, фармацевтической и лакокрасочной промышленности.

Янтарь является также исключительно хорошим электроизолятором. Его удельное электрическое сопротивление ρ = 10 17 Ом·м, а тангенс угла диэлектрических потерь tg δ =0,001. Конкурировать с янтарём может только фторопласт-4, у которого ρ = 10 15 —10 18 Ом·м, tg δ ≤ 0,0001. Янтарные изоляторы применялись (особенно в 1960-е годы, до широкого внедрения фторопласта) в ионизационных камерах рентгенметров. Обычно применялся сплавленный янтарь — так называемый «амброид».

ИсточникСолнечные слезы: янтарь и его особенности

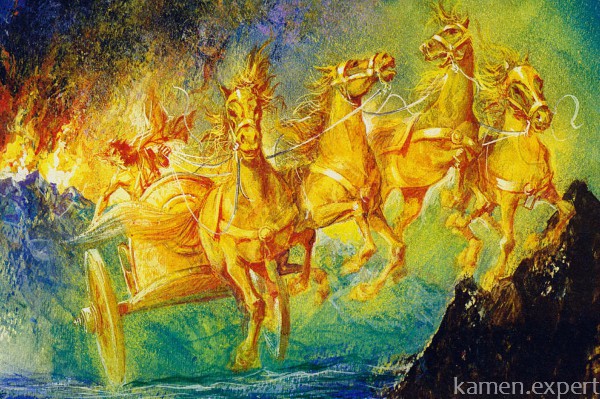

Янтарь — камень, с которым испокон веков было связано множество легенд. Существует известное древнегреческое предание о том, как появился этот камень. Прекрасный миф рассказывает о том, как сын бога Солнца, Фаэтон, долго просил у отца разрешения прокатиться по небесным сферам на его колеснице. Возможно, с помощью этого рассказа древние греки хотели образно поведать людям о том, какова истинная природа янтаря.

Легенда о Фаэтоне: намек на истиннную природу янтаря

Много раз просил Фаэтон своего отца Феба, повелителя движения небесных тел, чтобы он позволил ему взойти на колесницу и управлять ею. Долгое время Феб не позволял сыну прокатиться, потому что не был уверен в его силах. Но однажды отец сдался в ответ на постоянные мольбы Фаэтона.

Будучи самоуверенным, но физически очень слабым и неопытным, юноша не справился с горячими отцовскими скакунами. Колесница, потерявшая управление, пронеслась на близком расстоянии от Земли. Солнечный жар мгновенно высушил все реки, выжег лес. Погибло очень много людей, а вместо богатых зеленых лесов в Греции образовались каменистые склоны. Африка превратилась в пустыню, а ее жители стали черными от жары.

Зевс-громовержец, увидев, что натворил Фаэтон, вмешался, смертельно поразив самоуверенного юношу ударом молнии. Фаэтон упал в реку, а его сестры и мать, оплакивая потерю, навсегда склонились над последним пристанищем юноши, превратившись в ветвистые деревья. Слезы деревьев падали в воду, обращались в янтарь, а морская вода уносила его на большую глубину. Поэтому его и по сей день находят на берегу моря.

В легенде о незадачливом юноше есть много реальных событий, которые в образной форме отразили те климатические изменения, которые в течение многих тысяч лет происходили на Земле. Когда-то в Греции и правда шумели леса, а Африка была щедрым пристанищем полноводных рек и тропических растений. А янтарь и правда очень похож на древесную слезу, но эти «слезы» хвойные деревья роняли на протяжении многих миллионов лет — причем, в разных уголках нашей планеты. Именно это позволяет думать о том, сколько еще нераскрытых янтарных месторождений залегает в недрах осадочных горных пород.

Особенности янтаря

По подсчетам специалистов, общее количество янтаря, которое имеется на Земле, составляет много тысяч тонн, потому что хвойные деревья, по причине древности своего происхождения, «занимались производством янтаря» на протяжении более сотни миллионов лет. Что же касается реальной добычи этого камня, она исчисляется скромными сотнями тонн в год.

Так сложилось потому, что древесная смола, которая подвергается окаменению, представляет собой вещество невысокой стойкости. Она не способна выдерживать условия высоких температур и давления, а поскольку пласты янтаря имеют свойство залегать на огромной глубине, это способно настолько усложнить процесс их добывания, что камень Солнца может по стоимости значительно превзойти даже золото.

В человеческие руки попадают лишь те образцы камня, которые оказались спрятаны не на очень большой глубине. Море тоже щедро может делиться с людьми янтарем: он легкий, хорошо плавает в воде по причине того, что у него очень низкая плотность. Когда шторм размывает дно моря, янтарь выходит на поверхность вод, а сильный ветер и бурные волны выбрасывают его на берега.

Янтарь знаменит своими инклюзами — частичками растений, насекомыми, паукообразными и даже позвоночными, миллионы лет назад попавшими в хвойную смолу. Но не каждый камень может похвастать такой особенность, лишь 10%. Янтарь с инклюзом — находка для коллекционера и палеонтолога.

Откуда произошло название «янтарь»?

На языках разных народов это слово приобретает различное звучание. В немецком языке это «bernstain», что в переводе означает «горящий камень», а украинское «бурштын» почти полностью повторяет немецкое произношение. В европейских языках хорошо прижилось арабское слово «анбар» или «анвар», а греческое «электрон» означает звезду, которая светит цветом янтаря в созвездии Тельца.

Исконно русское название «алатырь-камень» представляет собой видоизмененный вариант сложнопроизносимого греческого слова. Кстати, известное латышское «дзинтарс» имеет свое происхождение в глаголе «гинти», что в переводе означает «защищать». Поскольку балтийские берега издревле были богаты янтарем, латыши часто делали из него обереги и амулеты, которые, по преданиям, могли служить защитой от многих зол и бедствий. О магических свойствах янтаря →

О пользе янтарной кислоты

Балтийский янтарь на 8% состоит из этого вещества, которое жизненно необходимо каждому живому организму. Янтарная кислота принимает активное участие в обмене кислородом, благодаря ей активизируется и клеточный рост.

Древние доктора считали, что янтарь может излечивать чуть ли не все известные в те времена недуги. Практиковалась даже чистка зубов измельченным порошком из янтаря. Его разводили вместе с медом и использовали в качестве средства от желудочных заболеваний. В средние века его часто применяли в качестве косметического снадобья и средства, которое эффективно заживляло раны.

На современном этапе добывать янтарную кислоту из самого камня уже давно считается нецелесообразным. Сейчас ее можно синтезировать химическим путем, без применения смолы хвойных деревьев.

Где добывают янтарь?

Янтарь добывается не только на балтийских берегах и побережье Северного моря. Доминиканская республика также богата этим чудесным камнем. Янтарь, добываемый в водах Карибского бассейна, главным образом, желтого цвета, но встречаются красноватые и даже синие и зеленые образцы. В Украине недалеко от города Ровно добыча янтаря составляет до нескольких тонн в год, а качество камня ничуть не хуже, чем в странах Прибалтики.

Полуостров Таймыр славится одним из самых древнейших по происхождению камнем. Возраст таймырского янтаря составляет, как минимум, 115 миллионов лет. А самые старшие — это камни, добываемые в Ливане: им около 130 млн лет. Балтийский же янтарь по сравнению с ними довольно молодой: его «возраст» не превышает 40 млн лет. Подробнее о разновидностях янтаря →

Обработка

Структура янтаря очень податлива, она легко поддается всем видам механической обработки и склеивания. Но, к сожалению, перепады температур могут оказаться для него критичными. Янтарь нуждается в теплом и сухом воздухе. Только тогда он сможет надолго сохранить свою внешнюю красоту. Не случайно в древнем Египте даже фараоны говорили о янтаре как о камне-самоцвете, который удостаивался стать для них украшением.

В древнем Риме янтарь получал золотую огранку и прекрасно смотрелся в многоцветии короны римского императора. Если размер камня оказывался подходящим и имел достойные оптические качества, из него даже изготавливали линзы для знати, которые помогали слабовидящим людям хорошо видеть окружающий мир.

Со временем талантливые мастеровые обнаружили, что эти камни прекрасно поддаются склеиванию. Именно так и стали появляться шкатулки с янтарной инкрустацией, посохи и тросточки, кубки для питья, посуда и даже часовые изделия.

История возникновения янтаря идет рука об руку с историей человеческого рода. Изделия из янтаря могут стать достойным украшением в любой форме: он настолько податлив в процессе обработки, что из него можно сделать все, что пожелает душа. Шкатулка или шкафчик, инкрустированный янтарными вкраплениями, может стать прекрасным подарком на многие годы. Сам камень живет гораздо дольше, чем мы, и, благодаря щедрости природы, будет всегда радовать нас своей неповторимой красотой.

Источник