Драгоценный камень янтарь — физические и оптические свойства, структура, морфология, классификация — энциклопедия Mineralpro.ru

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЯНТАРЯ

Ещё в VII-VI в.в. до н.э. Фалесу Милетскому была известна способность янтаря электризоваться при трении и притягивать разные мелкие и лёгкие предметы. Описывая в начале XVII века природу этого явления, английский учёный В.Джильберт назвал его электризацией, от греческого названия янтаря – электрон.

По мнению китайского учёного Тао Хунчин (452 – 536 гг. н.э.) только янтарь, который если его потереть рукой и согреть, притягивает горчичные зёрна, является настоящим.

В первой монографии, посвящённой янтарю, A.Aurifaber указал, что способностью притягивать различные предметы обладает только обработанный янтарь (без окисленной корки), предварительно потёртый о сукно, кожу и т.п. Причём, чем сильнее разогревается при трении янтарь, тем большей силой он обладает, притягивая не только древесные стружки, но также железные, серебряные и золотые опилки.

Модель строения проводника и диэлектрика

Янтарь плохо проводит электрический ток, поэтому его раньше использовали для изготовления изоляторов. Однако при трении о шерстяную ткань янтарь электризуется, и продолжительное время сохраняет отрицательные электрические заряды. Свойство притягивать к себе кусочки бумаги, соломинки, волосы присуще всем смолам, но ни одна из них не обладает такой притягательной силой, как янтарь. От янтаря пошло представление об электричестве. В Древней Греции в обиходе были янтарные прялки и веретёна: электризуясь при трении, они очищали пряжу от различных примесей.

Развитие физических методов в XVII – XVIII веках позволило сделать интересные наблюдения. Так F.Hauksbee в 1705году обнаружил, что янтарь при трении о шерсть даёт яркое свечение в вакууме, причём его интенсивность возрастает при увеличении скорости трения. На воздухе это явление почти не было замечено.

В 1816 году J.F.John одним из первых подробно изучил физико-химические свойства янтаря: степень прозрачности, цвет, морфологию, блеск, излом, твёрдость, хрупкость, способность электризоваться при трении, запах, вкус, цвет порошка, оптические свойства, удельный вес. Автор описал действие на янтарь воздуха, воды, тепла, различных реактивов, спирта, щелочей, кислот, эфира, масел.

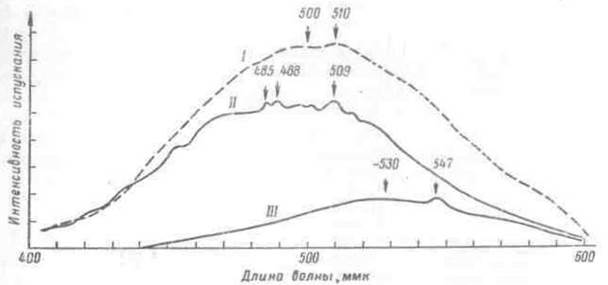

В 1902 году появляется работа В.К.Агафонова, в которой автор рассматривает особенности поглощения ультрафиолетовой области спектра в янтаре. С.С.Савкевич установил, что окисление янтаря происходит более интенсивно при повышенных температурах, на свету и, особенно, в ультрафиолетовых лучах. Автор подробно изучил спектры испускания балтийского янтаря. Регистрировалась люминесценция как плоско-полированной поверхности, так и порошка с размером частиц около 2 мм.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что спектр люминесценции балтийского янтаря характеризуется широкой полосой испускания в области 390 – 610 нм с нечётким максимумом около 510 нм (Рис. 1). Таким образом, спектр испускания балтийского янтаря лежит в спектре электромагнитного поля видимого света (Рис. 2).

S.T.A.L.K.E.R. Ветер времени. Янтарь, спасение Проводника

Исследования Г.К.Сергановой с соавторами показали, что при окислении янтаря присоединение кислорода происходит с образованием гидроперекисей и перекисей.

К числу наиболее характерных химических особенностей янтаря относится наличие в продуктах его сухой перегонки янтарной кислоты.

До сих пор не известно ни одного растворителя, в котором бы янтарь без разложения полностью растворялся. Янтарь не растворяется в воде. Частично растворяется в некоторых органических соединениях – спирте (20-25%), эфире (18-23%), хлороформе (до 20,6%), бензоле (9,8%), скипидаре (25%), льняном масле (18%). Но он полностью распадается в горячей концентрированной азотной кислоте. В кипящей воде янтарь размягчается при температуре 100 ˚ С.

Важным является способность янтаря разбухать в воде. За достаточно короткий срок объём измельчённого янтаря увеличивается на 8%. Способность поглощать определенный объём воды (0,1 – 0,4%) была отмечена также у прозрачного янтаря, не содержащего микроскопических пустот.

Таким образом, была доказана проницаемость янтаря для жидких и газообразных агентов. Ранее считали, что вода проникает в янтарь по трещинам, однако в 1962 году Kawasaki было доказано о диффузии воды в янтарь.

|

Рис. 1. Спектр люминесценции балтийского янтаря.

I – прозрачного бесцветного; II – прозрачного жёлтого; III – бурой окисленной корки.

| Длина волны, нм | 380 – 450 450 – 480 480 – 510 510 – 560 560 – 585 585 – 620 620 — 760 |

| Цвет | Фиолетовый Синий Голубой Зеленый Желтый Оранжевый Красный |

| Диапазоны волны |

| Длина волны |

| Вакуумный УФ 200 нм Коротковолн. Уф 200-280 нм Средневолн. Уф 280-315 нм Длинноволн УФ 315-380 нм |

Рис. 2. Спектр электромагнитного поля.

Чрезвычайно важным является способность янтаря к набуханию в различных веществах при комнатной температуре, т.е., фактически, способность к абсорбции различных органических и неорганических соединений (Табл. 1).

Исследования С.С.Савкевич показали, что янтарь обладает довольно ярко выраженной фотолюминесценцией под действием ультрафиолетового излучения. Кроме того, янтарь обладает триболюминесценцией. Она проявляется в виде слабого желтоватого свечения во время растирания янтаря в ступке в хорошо затемнённом помещении.

Ядерный магнитный резонанс и электронный парамагнитный резонанс, входящие в область радиоспектроскопии, открыли возможность дальнейшего изучения физических свойств янтаря.

Взаимодействие вещества с однородным магнитным полем приводит к измененению величины напряженности этого поля в зависимости от магнитной восприимчивости (объёмной или молярной) изучаемого вещества. Магнитная восприимчивость может быть положительной (парамагнитные вещества) и отрицательной (диамагнитные). Положительная восприимчивость имеет место при наличии в молекулах вещества неспаренных электронов и составляет предмет исследования электронного парамагнитного резонанса.

Различия в изменении процентного содержания подвижных протонов в янтаре при нагревании отражают различия в молекулярном строении и характере межмолекулярных связей у различных типов янтаря. Это обстоятельство определяет и частотные характеристики, отличающиеся у различных видов янтаря.

По мнению академика Л.П.Зарогатского, все технологические процессы, осуществляемые человеком, сопровождаются появлением свободных электронов, которые по законам электростатики образуют электромагнитные поля, отрицательно влияющие на ход этих технологических процессов.

Считается, что в живом организме свободные электроны являются носителями энергии, необходимой для его нормальной жизнедеятельности.

Для определения наличия в молекулах янтаря свободных электронов исследования производили с помощью электронного парамагнитного резонанса. Было выявлено наличие парамагнитных центров и свободных электронов в янтаре, находящихся на грани чувствительности прибора при комнатной температуре. По данным Г.К.Сергановой, С.Р.Рафикова, С.Lagercrantz, М.Yland, при нагревании и механическом воздействии, вследствие разрыва химических связей и нарушения молекулярных структур с образованием свободных радикалов, отмечалось значительное увеличение свободных электронов.

Совместно с академиком Л.П.Зарогатским на базе АО «МЕХАНОБР – ТЕХНИКА» в г. Санкт-Петербурге нами были изучены электромагнитные свойства измельчённого янтаря в зависимости от вида янтаря, способа измельчения, размеров его частиц и их формы (круглый, многогранник и др.). Исследовались фракции от 10 до 500 мкм, полученные различными способами, включающими измельчение в водной и воздушной среде с применением различных механических устройств. Каждую фракцию измельчённого янтаря пропускали через электромагнитный сепаратор, который способен разделять любое измельчённое вещество на три части: проводники, полупроводники и диэлектрики.

При этом, при комнатной температуре основная часть измельчённого янтаря (свыше 80%) относилась к диэлектрикам, около 7-15% — к полупроводникам и только 3-5% — к проводникам, в зависимости от способа приготовления и размеров измельчённого янтаря и его разновидности. При нагревании измельчённого янтаря от 20 до 40°С основная часть измельчённого янтаря приобретала свойства проводников. Причём, чем выше поднималась температура, тем больший процент измельчённого янтаря становился проводником. Нами были выбраны оптимальные условия приготовления измельчённого янтаря и степени его измельчения, при которых даже незначительный подъём температуры до 30-32°С позволял получить измельчённый янтарь в 100% как проводник. Сравнительные клинические испытания в дальнейшем доказали высокую эффективность именно этой фракции и способа её получения. Таким образом, была доказана зависимость энергетических свойств измельчённого янтаря (способность отдавать свободные электроны) как от способов его измельчения, так и от размеров и формы его частиц.

Результатом многочисленных исследований учёных было выяснено, что янтарь представляет собой каркасный полимер с редкой сшивкой, содержит в себе молекулы или сегменты макромолекул, слабо связанных с окружением. Поэтому они легко мигрируют как при нагревании, так и при воздействии растворителей.

Термические свойства янтаря во многом объясняются его аморфным и полимерным строением. Нагретые тела, как известно, излучают кроме световых волн, также и невидимые – так называемые ультрафиолетовые и инфракрасные волны.

Плавлению янтаря предшествует размягчение. Уже при температуре около 50°С на стенках колбы, в которой находится янтарь, конденсируются пары воды, а при 125 – 130°С идёт выделение паров жёлтого цвета с запахом янтаря (ароматических соединений – терпенов и сесквитерпенов).

Фактически термическая деструкция янтаря начинается после 100°С. Она сопровождается потерей веса, обусловленной выделением летучих продуктов и газов (СО2, СО, Н2, Н2S, О2; предельных и непредельных углеводородов, янтарной кислоты и др.).

При нагревании янтаря выше определенной температуры, которая зависит от вида янтаря, наступает его расплавление, сопровождающееся химическими реакциями с образованием простых веществ. Полное плавление янтаря сопровождается потерей от 40 до 30% веса исходной навески. По данным Э.Фракей янтарь плавится при температуре 350 – 380°С. При нагревании без доступа воздуха до 140-150°С янтарь делается пластичным. Эти его свойства используют для каления и прессования янтаря. При калении замутнённый янтарь становится прозрачным, а в процессе прессования мелкие кусочки янтаря переходят в заготовки любой формы.

При сгорании янтарь выделяет пары с ароматным запахом. В связи с этим в средние века его употребляли для благовонных курений в храмах и церквах. В древней Руси янтарь, поэтому называли “морским ладаном”.

Плотность янтаря примерно равна плотности морской воды, поэтому в пресной воде янтарь тонет, а в солёной — всплывает. Твёрдость янтаря по шкале Мооса соответствует 2 — 2,5 баллам.

Янтарь хорошо принимает полировку. Истинная красота камня открывается перед взором как раз после полировки. По сравнению с необработанным янтарём, полированный янтарь — несколько темнее. Янтарь, по данным Б.И.Сребродольского обладает и бальзамирующими свойствами.

Последнее изменение этой страницы: 2019-05-04; Просмотров: 324; Нарушение авторского права страницы

lektsia.com 2007 — 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.016 с.) Главная | Обратная связь

ГДЗ Окружающий мир 3 класс (часть 1) Плешаков, Новицкая. авторы: Плешаков, Новицкая. издательство: "Просвещение". Известняк − это обычно белый или серый камень. Он образовался из остатков совсем крошечных и более крупных морских организмов. Известняк − горная порода. Вещество (минерал), из которого он сложен, называется кальцит. Известняк широко используется в строительстве. Мрамор − видоизменённый известняк. Мрамор состоит из кальцита и различных примесей, которые придают ему разнообразную окраску. Мрамор с древних времён широко применяется в скульптуре и строительстве. Мел − ещё одна разновидность известняка. Он белого цвета, довольно мягок, оставляет на руках белый порошок.

Янтарь

Янтарь — окаменевшая ископаемая смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев верхнемелового и палеогенового периодов. Используется, в основном, для изготовления ювелирных и галантерейных изделий, бижутерии; в небольших количествах используется также в фармацевтике и парфюмерии, в пищевой, химической и электронной промышленности.

СТРУКТУРА

Кристаллы не образует, аморфный каркасный полимер.

СВОЙСТВА

Двупреломление, дисперсия, плеохроизм отсутствуют. Спектр поглощения не поддаётся интерпретации. Люминесценция голубовато-белая до жёлто-зелёной, у бирмита — голубая. Горюч — загорается от пламени спички. Электризуется при трении. Отлично полируется. На открытом воздухе активно окисляется (стареет), что со временем приводит к изменению химического состава, цвета, повышенной хрупкости.

МОРФОЛОГИЯ

Одним из существенных критериев различия, важным для технической квалификации, является число хрупкости ископаемой смолы. Оно определяется с помощью микротвердометра, исчисляется в граммах, и варьируется от величин, превышающих 200 г. (в случае вязких смол типа сукцинита), до величин порядка 20—50 г. — в случае хрупких смол типа геданита.

Янтарь характеризует также степень прозрачности, связанная с неодинаковой концентрацией в его теле микроскопических пустот. По этому признаку янтарь может называться:

«прозрачный» — без пустот, высшего качества

«облачный» — полупрозрачный, с густотой полостей 600/мм 2

«бастард» — непрозрачный, с густотой полостей 2500/мм 2

«костяной» — непрозрачный, напоминающий по цвету слоновую кость, с густотой полостей 900 000/мм 2

«пенистый» — непрозрачный, напоминающий внешне морскую пену, с разнообразными полостями от мельчайших до весьма крупных, в несколько мм.

Янтарь различают и по цвету: оттенков янтаря ничуть не меньше, чем цветов в спектре. Причиной такого разнообразия обычно становится присутствие в теле янтаря посторонних по отношению к смоле веществ и минералов. Например, серный колчедан или водоросли придают янтарю зеленоватый оттенок. Некоторые минералы могут даже обеспечить янтарю особый серебристый отлив.

Согласно прочим характеристикам иногда выделяют «Вскрышной янтарь» — залегает в пластах более поздних, чем типично несущий слой, образцы отличаются толстой коркой выветривания; «Гнилой янтарь» — разновидность, являющаяся как бы переходной от сукцинита к геданиту (гедано-сукцинит), иногда «гнилым янтарём» ошибочно называют геданит; «Незрелый янтарь» — иначе крантцит.

В янтаре нередко находят включения, так называемые «инклюзы» — членистоногие, прилипшие к капле смолы, перекрывались новыми порциями смолы, вследствие чего насекомое погибало в быстро застывавшей массе, что обеспечивало хорошую сохранность мельчайших деталей. Инклюзы размером более 10 мм позволяют отнести камень к драгоценным.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Первоначальным актом в образовании янтаря явилось обильное выделение смолы из хвойных. Причины его самые разнообразные. Главной следует считать резкое потепление климата. Сосны были чувствительны и к внешним воздействиям. Во время гроз, ураганов и им подобных явлений они выделяли смолу-живицу, имевшую защитную функцию: быстро затвердевая, живица засыхала на пораженном участке, предохраняя дерево от заражения через рану. Основная масса смолы вытекала из деревьев, сломанных при весенних буреломах. Не менее обильно истекала смола, когда разные вредители леса грызли, прокалывали и долбили кору. Деревья вынуждены были залечивать нанесенные им раны. Густая клейкая смола образовывала на деревьях желваки, сгустки, гроздья, капли, которые, не выдержав собственного веса, падали на землю. Иногда процесс смоловыделения прерывался и через некоторое время возобновлялся, что способствовало образованию многослойных выделений смолы. На смолу садились насекомые и приклеивались. Не в силах высвободиться из липкой массы, они навечно оставались в ней.

На втором этапе происходило захоронение смолы в лесных почвах. Оно сопровождалось рядом физико-химических превращений смолы, характер которых в значительной степени зависел от того, в какие условия эта смола попадала. В сухой, хорошо аэрируемой почве смола преобразовывалась при участии кислорода. Устойчивость смолы повышалась, увеличивалась ее твердость. В заболоченных участках, в анаэробной обстановке, смола сохраняла свою хрупкость.

Третий этап в образовании янтаря отмечен размывом, переносом и отложением ископаемых смол в водный бассейн. Условия, благоприятные для возникновения и накопления янтаря, связаны с геохимической и гидродинамической спецификой бассейна.

Превращение смолы в янтарь идет при участии кислородсодержащих, обогащенных калием щелочных иловых вод, которые при взаимодействии со смолой способствуют появлению в ней янтарной кислоты и ее эфиров. На заключительных стадиях этого процесса формируется не только янтарь, но и глауконит – минерал, постоянно сопровождающий скопления янтаря, т. е. превращение ископаемой смолы в янтарь и образование глауконита происходит в одной окислительно-восстановительной обстановке. Находка глауконита – свидетельство слабощелочной и слабовосстановительной среды. Отсутствие этого минерала в породе – лишнее доказательство интенсивной аэрации осадков.

ПРИМЕНЕНИЕ

Янтарь издревле применялся для изготовления всевозможных украшений и предметов быта. Из янтаря делали не только носимые украшения, но практичные предметы, такие как портсигары, пепельницы, шкатулки, ларцы и даже часы. Особое место в искусстве занимает знаменитая Янтарная комната.

Мелкие зёрна, отходы ювелирного производства и загрязнённый некондиционный янтарь являются ценным химическим сырьём для производства янтарных кислот, масла и канифоли, применяющихся в парфюмерной, фармацевтической и лакокрасочной промышленности.

Янтарь является также исключительно хорошим электроизолятором. Его удельное электрическое сопротивление ρ = 10 17 Ом·м, а тангенс угла диэлектрических потерь tg δ =0,001. Конкурировать с янтарём может только фторопласт-4, у которого ρ = 10 15 —10 18 Ом·м, tg δ ≤ 0,0001. Янтарные изоляторы применялись (особенно в 1960-е годы, до широкого внедрения фторопласта) в ионизационных камерах рентгенметров. Обычно применялся сплавленный янтарь — так называемый «амброид».

Конспект урока по окружающему миру для 3 класса: «Полезные ископаемые (песок, глина, гранит, известняк )». план-конспект урока по окружающему миру ( 3 класс ). Опубликовано 30.12.2019 — 17:45 — Прыгина Кристина Сергеевна. Конспект урока по окружающему миру для 3 класса: «Полезные ископаемые (песок, глина, гранит, известняк )». Скачать: Вложение. Б. динозавры, мамонты и другие древние животные. В. горные породы и минералы, которые человек использует в хозяйстве. 2. Место, где залегают полезные ископаемые, называется: А. склад.

- https://lektsia.com/15x2f61.html

- https://mineralpro.ru/minerals/amber/