Этногенез чувашей чрезвычайно сложен. Сувары предположительно родом из Сибири (Основные предки — племя сувазы). Булгары родом из Средней Азии (Примесь). Смешением двух этих народов (племенных союзов) друг с другом и горными марийцами предположительно получились современные чуваши. В литературе об этногенезе чувашей можно увидеть, что существуют три теории происхождения чувашского народа:

11. Чувашский край в эпоху Смутного времени. Участие чувашского народа в освобождении России от польско-шведских интервентов.

Князь Буртас – великий полководец начала XVII века, он возглавил чувашские отряды ополчения Минина и Пожарского. Когда ополчение стояло в Ярославле, своим приказом Пожарский назначил его командующим всеми войсками народов Поволжья. И марийскими, и вотяцкими, и татарскими, и чувашскими…В документах сказано, что в 1612 году князь Буртас во время освобождения Москвы от поляков «проявил чудеса героизма и оставил свое имя в веках».

1612 г. отряды народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город и гарнизон рече-посполиты отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери и поклялся построить храм в честь этой победы. Командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда из Кремля московских бояр и других знатных лиц, а на следующий день гарнизон полностью сдался.

ЧУВАШИ — от каких древних народов они произошли???

Уже в конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым царем Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых.

Когда Нижний Новгород стал центром патриотических сил всей России, в Казанской грамоте 1611 года сказано, что «всякие люди Казанского государства: и князья, и мурзы, и татары, и чуваши договорились с Нижним Новгородом и со всеми поволжскими городами, чтобы всем быть в совете и соединении за Московское и Казанское государство постоять». В Нижнем Новгороде стало собираться народное ополчение под руководством Минина и Пожарского, и на помощь пришли и чувашские отряды под руководством князя Буртаса.

Видя его полководческий талант, Пожарский назначил князя командующим войсками народов Поволжья, а вне освобождении Москвы в начале 1612 года Буртас и его отряды, как гласят летописи, показали чудеса героизма и прославили свое имя в веках. В художественной литературе можно встретить в исторических повестях о подвигах Буртаса, допустим, в повести Ко́стылева «Козьма Минин» или в произведении известного чувашского писателя Михаила Николаевича Юхма, которая называется «Дорога на Москву».

В Чебоксарах есть улица Буртаса, но, к сожалению, на этой маленькой улочке заканчивается почитание этого великого национального героя.

Очень примечательно, что в Пензе не так давно появился новый культурный спортивный комплекс «Буртас», и назван он был именно в честь легендарного чувашского полководца.

12. 12 Участие чувашского народа в Крестьянской войне под руководством С.Т. Разина.

Вторая Крестьянская война 1670—1671 годов была подготовлена социально-экономическим развитием страны после подавления Первой Крестьянской войны и отражения польско-шведской интервенции начала XVII века и явилась ответом крестьянства и казацких низов на все усиливавшийся гнет феодалов-крепостников и феодальною государства.

Как попрощаться на чувашском языке #чувашия #чуваш #чуваши #чувашскийязык #чувашский #чебоксары

Положение чувашских, мордовских, марийских и татарских крестьян было ужасно. Из-за продолжительных войн невыносимо тяжелой становилась ратная повинность (обязанность поставлять в армию одного воина с трех ясаков — примерно с шести крестьянских дворов). Не было предела произволу воевод, дворян, приказных служителей. Нерусское крестьянство изнемогало под национальным и религиозным гнетом царских властей и православной церкви. В то же время в постоянном трудовом и бытовом общении нерусские народы Среднего Поволжья и русские крестьяне края все более сближались, укреплялось единство их классовых интересов.

Накал классовых противоречий вылился в Крестьянскую войну 1670—1671 годов. Она охватила Поволжье, Заволжье и Слободскую Украину. Предводителем угнетенных масс выступил донской казак, искусный и бесстрашный военачальник Степан Тимофеевич Разин. Весной 1670 года Разин со своим повстанческим войском овладел Царицыном (ныне город Волгоград), Астраханью.

В конце июля он выступил вверх по Волге. Разин обращался к народным массам с призывом уничтожать бояр, помещиков, богатых купцов, обещал передать им всю землю, установить казацкие порядки, свободу и волю. Саратов и Самара, не оказав сопротивления, перешли на сторону разинцев.

В конце августа разницы подошли к Симбирску (ныне город Ульяновск), заняли острог, где размещался посад, но не сумели овладеть сильно укрепленной крепостью. Здесь собралось около 20 тысяч повстанцев. Сюда прибыли многотысячные отряды русских, чувашских и мордовских крестьян. Однако осада крепости затянулась. В это время восстали крестьяне всего Среднего Поволжья.

В Чувашии на борьбу против угнетателей поднялись почти все крестьяне.

Направленный С. Т. Разиным в Присурье атаман Максим Осипов со своим отрядом прошел по Симбирско-Карсунской оборонительной черте, где к отряду присоединились крестьяне, стрельцы и казаки, с боями взял Алатырь (город находился в руках разинцев до конца ноября). К отряду Осипова здесь присоединилось много русских, мордовских и чувашских крестьян, и он достиг 15 тысяч человек. Жители Курмыша и Ядрина без сопротивления перешли на сторону повстанцев. Эти города были заняты отрядом Осипова. В них разницы продержались также до конца ноября.

В конце сентября многотысячные отряды чувашских повстанцев вступали в сражения с правительственным войком во главе с князем Ю. Барятинским, направлявшимся на выручку осажденного Симбирска. Это войско 1 октября под Симбирском нанесло поражение разницам. С. Т. Разин был тяжело ранен. Соратники доставили его на Дон.

Еще в начале сентября чувашские и русские повстанцы осадили Цивильск и предприняли несколько приступов, чтобы занять его. Для подавления разинцев, осадивших Цивильск, из Казани выступило царское войско под командованием Д. Барятинского. По пути ему пришлось выдержать три сражения с отрядами чувашских повстанцев. 23 октября Барятинскому удалось освободить Цивильск от осады.

Однако после ухода войска Барятинского город вновь был осажден разницами. Лишь в конце 1670 года войска Д. Барятинского и М. Кравкова отогнали разинцев от Цивпльска.

В начале октября повстанческий отряд разинского атамана П. Шумливого занял Козьмодемьянск. В городе и во всем уезде было установлено народное управление. В Козьмодемьянске сосредоточилось до 15 тысяч повстанцев. Они долго защищались от наседавших правительственных войск.

Центром повстанцев являлось также село Сундырь (ныне город Мариинский Посад).

Восставшие крестьяне Чувашии и посланные С. Т. Разиным отряды расправлялись с воеводами и приказными служителями, помещиками, монастырскими властями, богатыми купцами, чувашскими пуянами и коштанами. Для подавления восстаний в Чувашии царское правительство направило войска численностью в 4,5 тысячи человек.

После занятия правительственными войсками Алатыря, Курмыша, Ядрина и Козьмодемьянска 10-15-тысячные отряды повстанцев были сосредоточены близ деревень Алгаши Чебоксарского, Большие Туваны и Яндоба Курмышского, Выла, Хочашево и Четаево Ядринского, Хоракасы, Чоллы и других Цивильского уездов. Во главе них отрядов стояли полковники и атаманы из чувашей.

Их действия направлял русский атаман цивилянин Сергей Васильев. Храбрейшими были полковник Байдул Искеев (из дер. Хоракасы) и атаман Тойдемир Емайдин (из Цивильского уезда). Отряды повстанцев вступали в сражения с правительственными войсками. Наиболее крупные сражения произошли под деревнями Хоракасы, Яндоба и Сорма.

Карательные царские войска вплоть до весны 1671 года подавляли повстанцев в Чувашии. Они сожгли десятки селений, казнили сотни разинцев, отбирали имущество повстанцев. Крестьянская война была подавлена в крови и огне. Сам С. Т. Разин в апреле 1671 года был схвачен на Дону карателями и 6 июня того же года казнен в Москве.

Народная память о С. Т. Разине и разницах прочно сохранилась в фольклоре. Русское устно-поэтическое творчество о С. Т. Разине очень богато и разнообразно. Оно обстоятельно исследовано видными учеными.

В русских народных песнях создан поэтический образ Степана Разина — вождя бедноты, поборника народной воли. «Эти песни говорят о силе и несгибаемости народа, о его ненависти к рабству и произволу, о вере в торжество справедливости». Если в песнях о Разине, как правило, проявляется народный дух, то русские предания и легенды о нем выражают взгляды разных социальных групп общества.

Часть русских преданий содержит реалистические героические сюжеты и мотивы: хождение С. Т. Разина «за зипуном», овладение им Астраханью, поход вверх по Волге, расправа с угнетателями, конфискация товаров с купеческих судов, осада Симбирска и поражение под ним. возвращение на Дон, арест и казнь предводителя Крестьянской войны и т. п. Нередко действительные факты в них сочетаются с художественным вымыслом, обрастают легендарными мотивами. Большинство русских преданий о С. Т. Разине носит легендарно-мифический характер.

Он рисуется чародеем, волшебником, обладавшим сверхъестественной силой и возможностями. Впрочем, подобные легенды начали ходить о Разине еще при его жизни. Во многих преданиях говорится, что Разин ждет своего часа, чтобы явиться и творить суд и расправу над угнетателями.

Другие легенды говорят о Разине как о величайшем грешнике, которого не принимает земля и который осужден мучиться до скончания века. Такие легенды возникли вследствие правительственной и церковной пропаганды. Разин был проклят церковью как антихрист, изверг, злодей, грабитель, великий грешник и предан анафеме, которая звучала в ней каждый год. Подобные легенды поддерживались помещиками, зажиточными слоями крестьянства и богатыми горожанами

Источник: www.myunivercity.ru

Почему царское правительство запретило кузнечное дело чувашам?

Чуваши относятся к древним тюркским народам. Большинство, а их насчитывается до 1,5 миллионов, живут в Чувашии. Раньше эти народы относились к части Татарского ханства и выплачивали свою долю дани. После присоединения Казани Иваном Грозным, народ все равно оставался свободолюбивывым и стремился к сохранению своих прав.

Неоднократно они поднимали восстания, после 1917 года вошли в состав СССР. Издавна, главными занятиями чувашей, было скотоводство, земледелие, ремесла. Многие мастера профессионально вели обработку металла и изготавливали как орудия труда, так и холодное оружие. Однако, учитывая дух свободолюбия народов, активное их участие в народных восстаниях, царское правительство издало запрет чувашам к ремесленному ремеслу и он просуществовал с 17 до 19 веков.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Запрет заниматься кузнечным и серебряным делами чувашам был введен после

Ремесло и промыслы в городе, их связи с селом.

В городе Чебоксары проживало значительное количество ремесленников. Не в последнюю очередь это было связано с тем, что с XVIII века царское правительство запретило чувашам, как и марийцам и удмуртам, заниматься кузнечным и серебряным делом. Однако ремесла развивались и в селах.

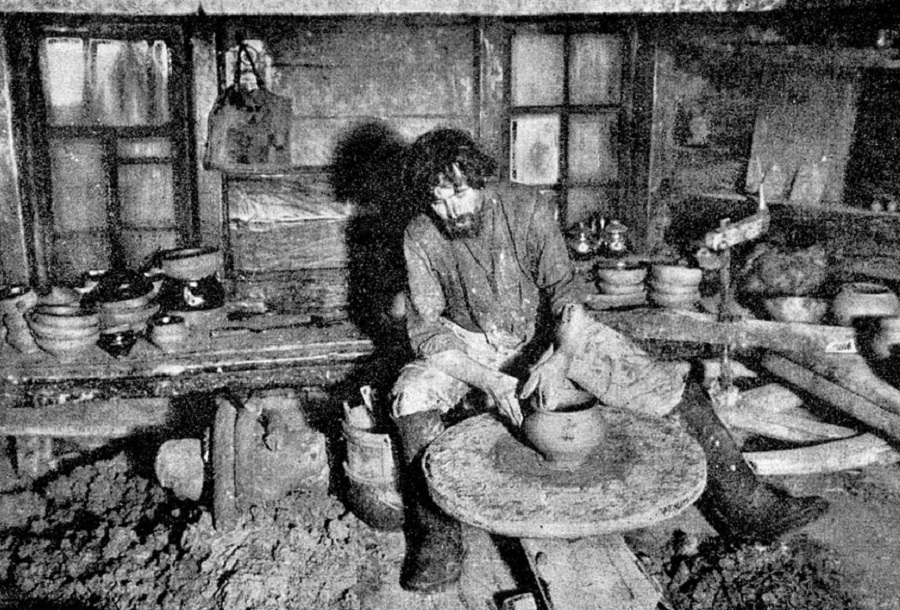

По свидетельству документов, чувашские крестьяне занимались такими ремеслами, как скорняжное, сыромятное, кожевенное, валяльное, колесное, санное, бондарное, рогожное, гончарное, плотничье, столярное, шорное, портняжное. Многие ремесленники-чуваши работали по заказу, но часть их продукции выносилась на местные торжки.

Довольно хорошо были развиты ремесла в русских церковно-монастырских селениях. Так, крестьяне Чебоксарского Троицкого монастыря занимались производством бочек, саней, колес. В какой-то мере занятия сельчан и горожан были схожими. Именно поэтому большое значение имеет оценка роли городского ремесла в экономике собственно города и его уезда.

Значительная часть городских ремесленников по апрельскому указу 1722 года входила в цехи. В цехах выбирались альдерманы, то есть старшины. Старшина цеха ставил клеймо на изделии, подтверждая тем самым его качество. В случае, если клейменное изделие оказывалось бракованным, то штрафованию подлежал прежде всего старшина. Количество подмастерьев и учеников апрельским указом не ограничивалось.

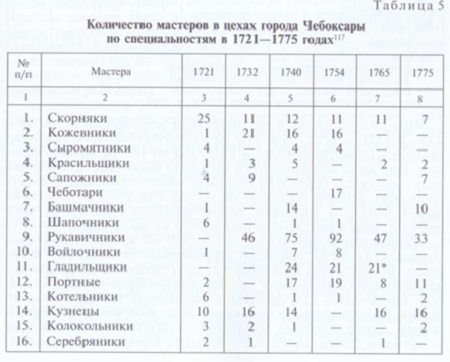

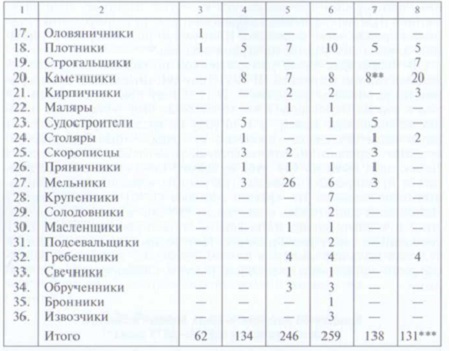

В Чебоксарах число ремесленников по разным специальностям постоянно менялось. В 1721 году насчитывалось 100 мастеров по различным ремеслам. В 1722 году при организации цехов в городе Чебоксары в число цеховых был зачислен 81 человек из посадских людей.

В 1746 году во время второй ревизии в цехи были зачислены городские кузнецы, бобыли, недействительные церковники, занимавшиеся ремеслами. После этого в Чебоксарах имелось 646 душ мужского пола (включая малолетних и престарелых) цеховых. Настоящих взрослых ремесленников было меньше.

По третьей ревизии (1763) число цеховых в Чебоксарах сократилось и составило 535 душ мужского пола. Однако в число цеховых попадали не только ремесленники, но и торговцы, а также разнорабочие. Интересные данные о действительном наличии мастеров в цехах сообщают ведомости Чебоксарского магистрата, сведенные нами в нижеприведенную таблицу.

Итак, в среднем доля мастеров среди цеховых составляла 24— 35%. В 1721 — 1732 годах 52% всех взрослых мастеров цехов занимались обработкой кожи и выделкой из нее различных изделий. Во второй половине XVIII века доля таких ремесел увеличилась и составила более 60%. Большое число специалистов по рукавичному ремеслу указывает на то, что они шили рукавицы на вывоз, пользуясь наличием сильно развитой кожевенной промышленности в городе, обеспечивавшей их материалом.

Ремесленники других специальностей также стремились производить предметы широкого потребления, необходимые в деревне. Второе место по количеству ремесленников занимала металлообработка. Постоянно востребованным было ремесло кузнецов.

Мы помним, что чувашским, марийским, удмуртским крестьянам было запрещено заниматься металлообработкой и серебряным делом, поэтому продукция городских ремесленников пользовалась большим спросом. Кузнецы изготавливали сельскохозяйственные орудия для крестьян — сошники, лемеха, косы-горбуши; приспособления для обработки дерева — ножи разных размеров и видов, косари, топоры, буравчики, разнообразные пилы, долота; приспособления для обработки металла; инструменты, необходимые для кожевенного и сапожного ремесел — подковки, кресала, скребницы. Котельники отливали медные котлы специально для чувашей, изготовляли миски, ковши, блюда, братины, ендовы, стаканы, чарки. Оловяничники готовили посуду из олова. Серебряники специализировались на изготовлении серебряной и позолоченной посуды, а также различного рода украшений, особенно предназначенных для чувашских женских костюмов.

Источник: www.workshome.ru