Метафора является скрытым сравнением, чем отличается от эпитета — образного определения предмета или явления.

Метафора и эпитет являются тропами художественного стиля речи. Эти образные средства делают речь выразительной и яркой. Оба тропа возникают на уровне ассоциативных связей между признаками, состоянием или действий явлений и предметов, и-за чего иногда бывает затруднительно определить отличие метафоры от эпитета. Чтобы выяснить, чем отличается метафора от эпитете, вспомним основные черты интересующих нас художественных средств языка.

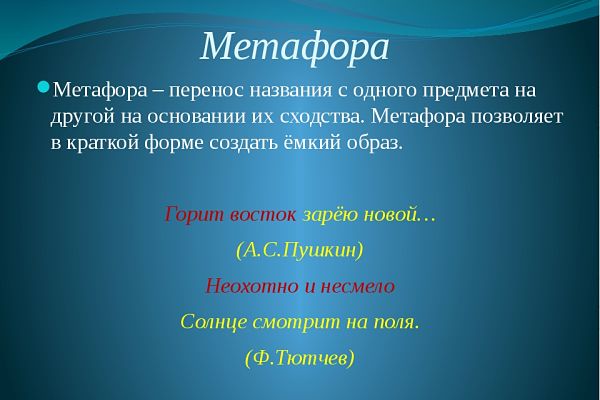

Метафора — средство речевой выразительности

Метафора возникает как перенос названия с одного предмета на другой на основе сходства зрительных и слуховых восприятий, эмоционально-психологических и вкусовых представлений, внутренних и внешних особенностей предмета или явления (размера, формы, расположения в пространстве, функции и пр.).

Как БЫСТРО отличить метафору от эпитета? | RUSSMO

Этот вид тропа основывается на сопоставлении нового предмета с уже известным, нахождении точек соприкосновения в чем-либо и выделении их общих признаков, например:

- человек шепчет — шепот волн;

- беседа с другом — беседа птиц;

- синее море — море радости;

- плач ребенка — плач сердца.

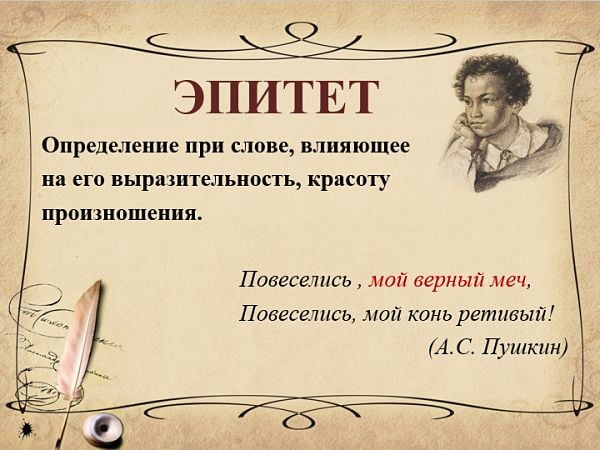

Эпитет — образное определение

Ни одно художественное произведение не состоится без определений, обозначающих предметы или явления действительности. В произведениях литературы определения существуют особенные, которые не только называют признак предмета, но и выражают эмоциональное, образное восприятие действительности художником слова. Такие образные определения называются эпитетами.

Понаблюдаем, как мастерски использует эпитеты поэт А. К. Толстой:

Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо,

В полуденных лучах следы недавней стужи

Дымятся. Теплый ветер повеял нам в лицо

И морщит на полях синеющие лужи.

Эпитеты помогают создать образную картину мира. Автор через призму своего эмоционального восприятия смог расцветить её красками слов-эпитетов и сделал яркой и выразительной.

Отличие метафоры от эпитета

1. Метафора — это образное скрытое сравнение, которое можно превратить в сравнительный оборот, например:

Пчела из кельи восковой

Летит за данью полевой.

Поэт употребил метафору, в которой улей подобен келье, сделанной из воска:

улей — келья из воска.

Эпитет — это художественное определение, которое невозможно трансформировать в сравнительный оборот.

2. Эпитет характеризует конкретный предмет иногда с неожиданной стороны. В метафоре не существует такой конкретики. Метафора возникает в результате ассоциативной связи между двумя предметами, в результате чего возникает на основе их подобия поэтический образ.

3. Эпитеты обычно выражаются прилагательными, существительными-приложениями, наречием, обозначающим образ действия.

Метафора представляет собой оборот речи, состоящий из слов разных частей речи. Метафора бывает развернутой, в составе которой используются эпитеты как её составляющая часть, например, читаем у В. В. Маяковского:

Парадом развернув

моих страниц войска,

Я прохожу

по строчечному фронту.

Стихи стоят

свинцово-тяжёло,

готовые и к смерти

и к бессмертной славе.

Поэт уподобляет свою поэзию грозному оружию, а виды её и художественные средства — оружию разного рода войск. Метафору дополняют эпитеты, создавая всю полноту яркого поэтического образа.

Видеоурок

Источник: russkiiyazyk.ru

Мастер-класс по поэзии №8. Олицетворение. Эпитет. Метафора

Для выразительности поэтической речи важно правильно подбирать слова, использовать синонимы, антонимы, фразеологизмы, иногда – архаизмы, диалектизмы, разговорную лексику и др. Существуют ещё так называемые тропы – слова и выражения, употребляемые в переносном значении. Рассмотрим некоторые из них.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ является одним из древнейших образных средств искусства. Это такой художественный прием, при котором неодушевленному предмету, явлению или понятию придаются человеческие свойства. Например:

Зима недаром злится,

Прошла её пора –

Весна в окно стучится

И гонит со двора.

(Ф. И. Тютчев)

ЭПИТЕТ – использование определений, придающих выражению образность и эмоциональность: «Куда ты скачешь, гордый конь?» Кроме прилагательных, эпитетами иногда могут быть и другие части речи, помогающие образно охарактеризовать предмет (сияющие глаза, глаза-бриллианты), создать атмосферу, настроение (хмурое утро). Пример эпитета:

Отговорила роща золотая

Берёзовым весёлым языком.

(С.А. Есенин)

МЕТАФОРА – перенесение свойств одного предмета или явления на другой на основании общих признаков (работа кипит, лес рук, снежная каша). Пример метафоры:

И, может быть, на мой закат печальный

Блеснёт любовь улыбкою прощальной.

(А. С. Пушкин)

Можно сочетать использование разных видов троп:

Осенний сад не помнит, увядая, (олицетворение)

Что в огненной листве погребена (эпитет)

Такая звонкая, такая молодая (метафора)

Ещё совсем недавняя весна.

(С. Маршак)

Важно помнить об уместном использовании троп, не превращать текст в загадочный кроссворд, в котором, например, метафоры не создают для читателя нужный образ, а понятны только самому автору. В следующем занятии рассмотрим тропы: сравнение, гипербола, литота.

Использованы материалы интернета:

Понятие о тропах. Творческая мастерская Алкоры http://stihi.ru/2016/09/22/4658

Тропы в литературе. Таблица с примерами https://russkiiyazyk.ru/leksika/tropy.html

и другие.

Задание 1. Назовите использованные тропы:

1) Гаснут красные крылья заката…(С. Есенин)

2) Сияньем тощим фонаря

Глухие своды озаря,

Идут.

(А. Пушкин)

3) За окнами давка,

Толпится листва.

(Б. Пастернак)

Задание 2. Напишите, как можно сделать выразительными следующие сочетания слов, используя художественные средства:

вкусные пирожки – тают во рту (метафора), …

зелёная трава – изумрудная трава (эпитет), …

ручей течёт – бежит ручей (олицетворение), …

Задание 3. Приведите примеры стихотворных строк, содержащих эпитет, олицетворение, метафору и другие СХВ.

Источник: www.msrp.ru.com

Что такое эпитеты и метафоры, сравнение, олицетворение?

Для того чтобы написанный текст или речь сделать яркой, запоминающейся и выразительной, авторы используют определенные художественные приемы, называемые традиционно тропами и фигурами речи. К ним относятся: метафора, эпитет, олицетворение, гипербола, сравнение, аллегория, перифраз и другие обороты речи, где слова или выражения употребляются в переносном значении, чтобы придать сказанному большую выразительность.

Далее мы научимся различать всевозможные тропы и способы их употребления.

Что такое эпитеты и метафоры

Самыми часто встречающимися в литературной речи средствами выразительности являются эпитеты и метафоры.

Слово «эпитет» на греческом языке имеет значение «приложенное». То есть в самом наименовании уже есть объяснение сути — это определение, которое образно характеризует какой-либо предмет или явление. Признак, который выражается эпитетом, таким образом, как бы присоединен к описываемому объекту, он дополняет его в эмоциональном и даже в смысловом отношении.

В языкознании и лексикологии пока еще не существует общепринятой теории, точно объясняющей, что такое эпитеты и метафоры. Обычно говорят о трех типах эпитетов:

- общеязыковые – те, которые имеют устойчивые, часто употребляющиеся в литературной речи связи (серебряная роса, трескучий мороз и т. п.);

- народно-поэтические – используемые в фольклорных произведениях (красна девица, сладкая речь, добрый молодец и т. д.);

- индивидуально-авторские – созданные авторами литературных произведений (футлярные соображения (А. П. Чехов), царапающий взгляд (М. Горький)).

Метафоры же, в отличие от эпитетов, – это не только одно слово, но и выражение, которое употребляется в переносном смысле. Метафоры подбираются на основе схожести или же, наоборот, контраста каких-либо явлений или предметов.

Как и когда употребляется метафора

Подробнее, что такое эпитеты и метафоры, а также в чем их разница, можно понять, если уяснить, что основным требованием для употребления последних является их оригинальность, необычность, способность вызвать эмоциональные ассоциации и помочь представить какое-то событие или явление.

Вот пример метафорического описания ночного неба в повести «Трое» М. Горького: «Млечный путь серебристой тканью разостлался по небу от края до края, – смотреть на него сквозь ветви дерева было приятно и грустно».

Использование шаблонных, потерявших от частого употребления свою оригинальность и эмоциональную насыщенность метафор может снизить качество произведения или произносимой речи.

Не менее опасной может оказаться и чрезмерность, изобилие метафор. Речь в таких случаях становится излишне цветистой и витиеватой, отчего может нарушиться и ее восприятие.

Как различать метафору и эпитет

В произведениях иногда бывает довольно трудно различить, какие именно тропы употребляет автор. Чтобы сделать это, нужно еще раз понять в сравнении, что такое эпитеты и метафоры.

Метафора является изобразительным приемом, который основывается на аналогии, переносе значения по подобию, сходству: «Утро смеялось в окна. Ее глаза – темные агаты».

Эпитет же – это один из случаев метафоры, проще сказать – художественное определение («Теплые молочные сумерки, льдистые холодные звезды»).

Исходя из сказанного, уже можно понять, что такое метафора, эпитет, олицетворение и найти их в приведенном примере: «Было видно, как длинными иглами неслись с веселого голубого неба, из высокой дымчатой тучки, капли…» (И. Бунин, «Маленький роман»).

Ясно, что в нем были использованы и метафоры (капли неслись длинными иглами), и эпитеты (из дымчатой тучки) и олицетворение (веселое голубое небо).

Олицетворение – особая метафора-иносказание

Так что такое метафора, эпитет, олицетворение? Это, как вы уже поняли, средства передачи отношения автора к явлению или предмету, эдакие своеобразные краски, позволяющие сделать написанное или произнесенное ярким и запоминающимся.

И из этого ряда можно выделить олицетворение – особый троп, имеющий давнюю историю, уходящую корнями в народное творчество. Олицетворение – это то же, что и иносказание, перенесение свойств живого существа на явления или предметы.

На использовании олицетворения построен и один из ближайших к фольклору жанров – басня.

В отличие от таких тропов, как метафора, эпитет, сравнение, олицетворение – это еще и очень экономный прием. Применяя его, не нужно подробно описывать предмет, достаточно сравнить его с чем-то уже знакомым, чтобы вызвать необходимые ассоциации: «А как жалки покрытые ветхой соломой, по брюхо вросшие в землю хатенки деревенских безземельных бедняков-бобылей!» (И. С. Соколов-Микитов, «Детство»).

Что такое сравнение

Невозможно представить себе произведение, лишенное сравнений, сопоставлений чего-то с чем-то, уподоблений одного явления другому, позволяющих точнее, образнее описать их и заодно передать свое к ним отношение.

Классики русской литературы мастерски владели искусством применять эпитеты, метафоры, сравнения: «На голубом, усеянном яркими звездами бархате небес черные узоры листвы были похожи на чьи-то руки, простертые к небу в попытке достичь его высот» (М. Горький, «Трое»).

Трудные случаи в определении сравнения

Иногда описанный выше выразительный прием – сравнение – бывает довольно трудно отличить от случаев, когда в предложении просто употреблены слова с союзами «как», «как будто» и «словно», но уже с другими целями.

Повторим еще раз – эпитеты, метафоры, сравнения являются тропами, помогающими обогатить, «окрасить» сказанное. А значит, в предложении «Мы видели, как он медленно шел в сторону леса» нет сравнения, есть лишь союз, соединяющий части сложного предложения. В предложении же «Мы вышли в коридор, где было темно и холодно, как в погребе» (И. Бунин) сравнение явное (холодно, как в погребе).

Способы выражения сравнения

И чтобы в ряду метафора, эпитет, сравнение, олицетворение можно было окончательно разобраться с каждым тропом, задержимся еще немного на сравнении.

Оно выражается разными способами:

- при помощи оборотов со словами «как», «точно», «словно» и т. п. («Ее волосы вились, как усики горошка»);

- сравнительной степенью прилагательного или наречия («язык острее бритвы»);

- творительным падежом существительного («в сердце соловьем пела любовь»);

- а также лексически (при помощи слов «похожий на», «подобный» и т. д.).

Что такое гипербола

От употребления таких тропов, как метафора, эпитет, сравнение, гипербола отличается особой насыщенностью, преувеличенностью сути. Многие авторы охотно используют этот прием: «У него было совершенно бесстрастное, какое-то каменное, заржавленное лицо».

К гиперболическим приемам можно отнести и сказочных великанов, и Дюймовочку, и Мальчика-с-пальчик, населяющих сказки. А в былинах гипербола – это непременный атрибут: силушка у богатырей всегда непомерная, а враг – лютый и бесчисленный.

Даже в обыденной речи можно обнаружить гиперболу: «Мы тысячу лет не виделись!» или «Пролито море слез».

Метафора, эпитет, сравнение, гипербола часто используются и в сочетании, рождая гиперболические сравнения или олицетворения и метафоры («дождь лил сплошной стеной»).

Умение использовать тропы сделает вашу речь образной и яркой

В свое время еще В. Г. Белинский утверждал, что говорить хорошо и говорить правильно – это не одно и то же. Ведь даже безукоризненная, с точки зрения грамматики, речь может оказаться тяжелой для восприятия.

А из сказанного выше вы наверняка уже поняли, что такое метафора, эпитет, олицетворение, и что уметь пользоваться этими приемами чрезвычайно важно. Поможет же вам в этом вдумчивое чтение произведений классиков – так как именно их можно считать эталоном применения всего стилистического богатства русского языка.

Вчитайтесь в гоголевские строки: «Слова… похожие на цветы, такие же ласковые, яркие и сочные…», в которых малым набором художественных средств автор сумел четко передать свое впечатление от звучания слов. И помните, что метафора, гипербола, эпитет – те инструменты, которые отточат вашу речь, а значит, нужно учиться пользоваться ими!

Источник: fb.ru