Хокку (или хайку — данное название предложил японский поэт и критик Масаока Сики лишь в 19 веке) — лирическое трёхстишие. Самый популярный жанр японской поэзии во всем мире. Этот жанр зародился в 14 веке, но самостоятельным стал лишь в 16 веке. При дворе каждого японского императора был поэт, который слагал хокку, за его талант в написании трёхстишия император даровал ему и богатство и даже титул. Самым выдающимся и признанным мастером хокку считается Мацуо Басё.

Мацуо Басё ( настоящие имя и фамилия Мацуо Мунэфуса )

Плотно закрыла рот

раковина морская.

Невыносимый зной!

Переводчик В. Маркова

Танка ( в переводе с японского — «короткая песня») — не рифмованное пятистишие, один из древнейших жанров японской поэзии. Стихи о любви, чувствах, разлуке, пейзажная лирика и т.д. Истоки танка — народные предания.

Я соберу и спрячу жемчуг белый,

Что рассыпает шумный водопад:

Жемчуг камень магические свойства. Жемчуг коварное украшение? Жемчуг амулет на удачу и богатство?

В минуты грусти

В этом бренном мире

Заменит он потоки светлых слез.

Переводчик А. Глускина

Верно, кто-то возле водопада

Обрывает нити ожерелий, —

Сыплется все время белый жемчуг

На края цветные

Рукавов атласных…

Переводчик А. Глускина

Если спросят люди:

«Скажите нам,что это было?

Драгоценный жемчуг?»

Отвечайте: «Капля росы

На заре спешила исчезнуть».

Переводчик В. Маркова

Нить порвалась,

И катятся вниз жемчужины

Одна за одной…

Так, верно, думаешь, глядя

На слезы из глаз моих.

Переводчик: Т. Соколова-Делюсина

Может быть причина в возникновении хокку и танка в синтоизме. Синтоизм (от японского «син» — божество и «то» — путь, то есть «путь богов») — национальная, государственная религия Японии, окончательно сложилась в VI-VII вв. В её основе — поклонение богам и силам природы, гармоничное существование человека с окружающим миром (жить в гармонии с природой).

Сикиси-найсинно (1151 — 1201) — одна из ведущих поэтесс второй половины XII века, дочь императора Госиракава. Ее старшим братом был император Нидзе (1143-1165, годы правл. 1158-1165), младшим — император Такакура (1161-1181, годы правл. 1168-1180). Принадлежа к императорскому семейству, она оказалась в самом центре политической жизни того времени, которая была весьма нестабильной.

Это был период постоянных дворцовых интриг, смут и раздоров, связанных с ослаблением могущества рода Фудзивара, до того времени игравшего главную роль в политической жизни страны, и укреплением провинциальной аристократии, которая стремилась к власти. Ее родственники один за другим становились жертвами заговоров и мятежей.

С восьмилетнего возраста в течение одиннадцати лет была жрицей-весталкой при синтоистском храме Камо, оставила служение по болезни. В 1197 году на нее пало подозрение, что она приняла участие в политическом заговоре. Чуть не была сослана, постриглась в монахини.

Японские Ныряльщицы ама 海人 海女

Феодальные междоусобицы, собственная трагически сложившаяся судьба напоили печалью глубоко искреннюю поэзию Сикиси-найсинно. Как ученица Тосинари, она воплотила в своих стихах принцип «югэн». Сорок девять ее танка включены в антологию «Синкокинсю». Романтическая легенда связала ее имя с именем великого поэта Сайге.

Жизнь — нитка жемчужин

***

Жизнь — нитка жемчужин!

Если ты порвешься, порвись!

Если век мой продлится,

Ослабею. Как удержу

То, что от всех я таила?!

Сикиси-найсинно

Переводчик: В. Санович

***

Жемчужная нить –

Жизнь моя, ты исчезнешь,

Так исчезни скорей!

Боюсь, если ты продлишься,

Молчать недостанет сил.

Сикиси-найсинно

Переводчик: В. Маркова

~•~~•~~•~~•~~•~

Ныряльщицы ама — умирающая легенда

Одни женщины покупают жемчуг в ювелирных бутиках, а другие, рискуя жизнью, достают его со дна морского. Ама — женщины в Японии, которые добывают жемчуг.

Согласно легендам, «женщины моря» появились в Японии более двух тысяч лет тому назад. Ама не каста типа амазонок. Они, как правило, были либо женами, либо дочерьми рыбаков и начинали свою морскую карьеру с помощи мужьям и отцам. Когда те уплывали на лодках в поисках рыбы, женщины отправлялись ловить осьминогов, лобстеров, устриц. Охота эта была чрезвычайно трудной.

Чтобы вернуться не с пустыми руками, нужно было не только хорошо плавать, но и уметь ловко нырять. И еще продолжительное время находиться в холодной воде без ущерба для здоровья. Оказывается, это под силу именно слабому полу. Поскольку в женском организме — по причине его физиологических особенностей — больше жировых тканей, чем в мужском.

Так, современные ныряльщицы могут опускаться на глубину до 25 м и проводить под водой до четырех минут! Причем сегодня, как и прежде, ама не используют для погружения никаких специальных приспособлений вроде кислородных масок. Их дайвинг по-прежнему абсолютно «натуральный». За давностью лет несколько изменился только внешний вид — одежда для ныряния.

Когда-то это были лишь набедренные повязки, сегодня же «женщины моря» нередко надевают костюмы белого цвета. Считается, что он отпугивает акул.

На охоту ама выходят дважды в день: утром и днем. Каждая ловля длится час-полтора. Но сейчас главная добыча ныряльщиц не морепродукты для стола, а абалоны, так называемые морские ушки, моллюски, которые образуют природный жемчуг. Цена его, понятно, много выше, чем искусственного или культивированного жемчуга.

Неудивительно, что в лучшие времена, расцвет ама пришелся на 60-е годы прошлого века, опытная ныряльщица могла заработать за сезон, длящийся с марта по сентябрь, порядка $80 тыс. В те времена это ремесло даже увековечили в одном из фильмов о легендарном агенте 007. В картине 1967 года «Живешь только дважды» Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери встречается с очаровательной «женщиной моря» (и одновременно его коллегой — агентом секретной службы Японии) по имени Кисси Судзуки.

В отличие от представителей многих других профессий ама не выходят на пенсию. Во всяком случае, на полуострове Сима, что в префектуре Миэ. Если приехать туда сегодня, можно познакомиться с охотницами на жемчуг, которым уже далеко за семьдесят.

Сегодня профессия ама умирает. Виной тому — целые плантации искусственного жемчуга, доступного и дешевого. С развитием искусственного разведения моллюсков-жемчужниц и выращивания в них жемчуга цены на него упали, и теперь ама занимаются преимущественно сбором водорослей, из которых производят агар-агар. Популярность трудной профессии сильно упала. В Японии осталось буквально несколько человек, которые все еще регулярно погружаются под воду.

кожа прозрачна,

стройные ноги длинны

женщин-амфибий

хрупкие ама

ищут ракушки на дне

жемчуг на счастье

зелени скользкой леса

прячут моллюсков

вдох над волною и вновь

рыбки — в пучину

АМА — профессиональные ныряльщицы. Первые упоминания о японских ама можно обнаружить в китайских хрониках, относящихся к концу III в. до н.э. Их автор, побывавший вместе с моряками в одной из рыболовецких деревушек на острове Кюсю, описывает странных, с его точки зрения, людей, добывавших себе пропитание, ныряя в глубины за морскими животными, моллюсками, съедобными водорослями. Китайцев поражало почти сверхъестественное мастерство ама, нырявших на несколько десятков метров с острогой и умудрявшихся там загарпунить рыбу.

~•~~•~~•~~•~~•~

Нырнула за жемчужиною ама.

Ирина Науменко

Нырнула за жемчужиною ама.

Вскрывая створки, верила упрямо:

не может ей сейчас не повезти!

Пустою раковина оказалась,

а море рядом то ли засмеялось,

то ли заплакало: прости. прости.

Верная скупости, старая ама,

щуря глаза от колючего ветра,

гладит прохладные точно слеза

перлы — богатство химер океана.

Солью разъедены, бледностью выцвели

сети морщинок — коралловой ветвью.

Под амальгамой зеркальных глубин

канула юность в ракушках, в песчинках ли.

Солью когда-то так больно сжигало

солнцем любимое, нежное тело.

В сердце одном, не ужиться двоим,

в море — отверженным воли немало.

Капельки жемчуга в кольца вкрапления,

Серьги, бесценные бусы…

В бездну морскую ловцов погружения,

Тех, кто не празднует труса.

Однажды туземец в поисках пищи

Изысканной, сочной, мясной,

Попробовал устрицу, и счел не лишним,

Назвать ее вкусной едой.

Божественным яством, лакомясь этим,

Вдруг был как-то раз поражен

Серебряным блеском, чарующим цветом

Зерна, что во рту он нашел.

Умчалось с тех пор немало столетий,

Но славен у нас по сей день,

Камень живой, перламутром согретый,

Моллюсков, лежащих на дне.

Жемчуг является символом счастья,

Он — слезы богини любви,

Верности знак, и снов сладострастия,

И воплощение Луны.

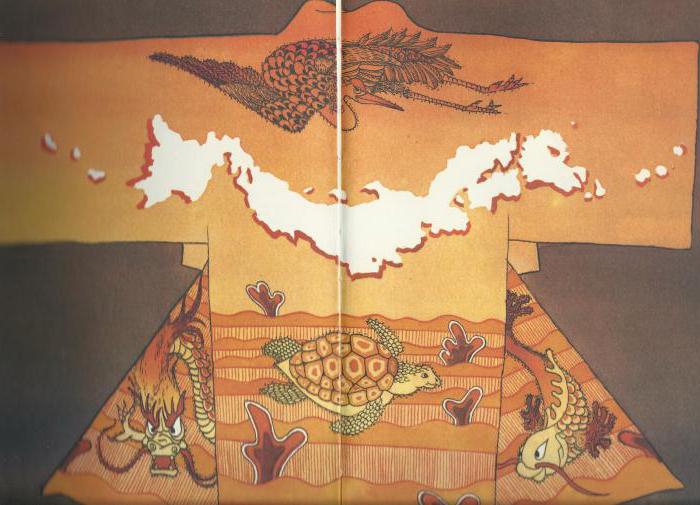

Возникновение ныряльщиц хэнё уходит корнями в далекие времена. В 17 веке хэнё уже были достопримечательностью острова Чечжу, привлекая богатых мужчин их Сеула. До 19 века хэнё считались государственными крепостными, должны были отдавать большую часть улова властям в качестве дани.

В колониальное время на острове установились капиталистические порядки и женщины хэнё неожиданно разбогатели, продавая местных моллюсков в Японию. Именно тогда сформировался гламурный образ юной и прекрасной хэнё. Это привело к тому, что в до 40-х годов самые красивые девушки стремились стать хэнё. В 60-е годы был настоящий бум этого промысла.

Чечжу с незапамятных времен слыл островом, где «много ветра, много камня и много женщин». С бедного острова Чечжу мужчины сбегали в Сеул или Японию, женщины же оставались, потому что занимались промыслом и могли обеспечить себя пропитанием. Ни один мужчина не стал хэнё, вероятно, из-за низкого статуса и традиций. Хэнё в Корее теперь скорее туристическая достопримечательность.

Молодые девушки не хотят идти по стопам своих матерей. Младшей хэнё на острове уже 45 лет, а ныряют бабушки до 90 лет. Корея пытается сохранить этот промысел, проводя различные акции. На острове действует музей хэнё, в котором за 4 месяца бесплатно можно обучиться нырянию.

Что объединяет японских ама и корейских хэнё?

Несмотря на все различия, ныряльщицы ама и хэнё обладают отличным здоровьем, именно поэтому они продолжают свое ремесло до глубокой старости. А еще у них рождаются крепкие малыши. Оказывается апное (ныряние на задержке дыхания) и небольшая глубина тренируют не только беременную женщину, но и ребенка в утробе. Благодаря ныряльщицам прошлого, стало известно, что фридайвинг очень полезен для подготовки женщин к родам.

Источник: stihi.ru

Портал для тех, кому интересны символы, символика и символизм

В разных культурах сохранились предания о том, как появляется жемчужина. Индийский философ Свами Вивекананда в «Бхакти-йоге» приводит такую легенду: жемчужница живет на дне моря и поднимается на поверхность, чтобы схватить дождевую воду, когда восходит звезда Свати (Венера). Затем она вновь погружается на дно, где из той капли появляется великолепная жемчужина. А по славянским преданиям, не всякая капля воды, попавшая в створки раковин, может стать жемчужиной, но только та, которая стекала с венчика кувшинки. В гностическом тексте «Физиологус» рассказывается, что раковина поднимается из моря в утренние часы на рассвете. «И открывает раковина свои уста, и поглощает небесную росу, солнечные, лунные и звездные лучи. И рождает жемчужину из высших источников света…»

Самое удивительное, что во всех древних культурах жемчужина — это образ человеческой души, освещенной божественным духом, или соединения двух «стихий»: Воды и Огня. Первая символизирует земную душу, а вторая — небесный дух. Жемчужина же в раковине — это душа, заключенная в теле.

Сохранилась гностическая поэма «Гимн жемчужине», в которой рассказано о настоящей драме души. Легенда повествует о юноше, посланном своим Отцом, живущим на Небесах, на землю, чтобы он сразился со страшным змием и забрал у него жемчужину со дна моря и вернул ее на Небо. Перед тем как отправить юношу, с него сняли одеяние славы и пурпурную мантию и записали в сердце его завет: «Когда ты спустишься в Египет и достанешь ту Жемчужину, которая лежит в середине моря, которое окружает волшебный змий, ты снова наденешь одежды славы и свою мантию и… будешь наследником нашего царства».

Египет на протяжении многих веков был центром древней мудрости, тайного знания, где учились, согласно преданиям, не только восточные мудрецы, но и многие античные философы. И жемчужина, которую необходимо вызволить из «пасти Змия», — это свет заброшенной на чужбину души, драгоценность. Ведь душа человека дороже всего в мире. В Новом Завете говорится: «…что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»

К душе обращаются как к «жемчужине», чтобы противопоставить ее ценность малоценности преходящего мира, ее блеск — тьме, в которую она погружена. Душа человека, погруженная в воды жизни, материю, опутана змием, который в символизме многих культур являлся образом сил природы.

Трудно вырваться из ее плена, потому что, спустившись на землю, душа забывает о своих истоках, увлекаясь игрой чувств. Даже божественному посланнику, о котором рассказывает поэма, — юноше, призванному освободить Душу из плена материи, не дано избежать периода забвения души. И он не смог бы вспомнить, зачем он здесь, если бы не получил письмо Отца: «Пробудись и восстань от своего сна и вникни в слова нашего письма. Вспомни, что ты — царский сын: узри, кому ты служишь в рабстве. Помни о Жемчужине, для блага которой послали тебя в Египет. Вспомни свои одежды славы…»

Жемчужина — символ внутреннего центра, чистоты. И она же символ тайного знания, которое не открывается человеку просто так, без настойчивых стремлений и поисков. Жемчужина символизирует свет в темноте.

Как жемчужина скрыта от нас в раковине, так и внутренний свет души и свет знания скрыты от нас, и, чтобы добраться до них, нужны огромные усилия, часто страдания и слезы, которые жемчужина также символизирует. Ведь ее образование — отклонение от нормального биологического процесса. Она появляется только в том случае, если в раковину жемчужницы попадает инородное тело, частичка грязи. При этом моллюск «плачет», страдает, омывает слезами эту «грязь», превращая ее в прекрасную жемчужину.

Жемчуг считается драгоценным камнем, но не является минералом. Жемчужина формируется в результате отвердения выделений, которые производят некоторые виды моллюсков при попадании в раковину гравия, песчинки, кусочка раковины, мельчайших насекомых.

Моллюск-жемчужница выделяет перламутр (от немецкого Рerl — «жемчуг» и Mutter — «мать», то есть «мать жемчуга») в виде сферических слоев арагонита (карбоната кальция). Так постепенно появляется жемчужина. Цвет ее может быть разный: белый, голубой, желтый, коричневый, зеленоватый, розовый, черный.

Размеры тоже могут быть самыми разными: с булавочную головку или с куриное яйцо и даже больше. Самая крупная, массой 340 карат, жемчужина хранится в Геологическом музее в Лондоне. А самая известная и самая красивая жемчужина «Пилигрима» («Пелегрина») найдена у берегов Индии — она величиной с грецкий орех и имеет идеально сферическую форму.

В местах лова жемчуга только в одной из 30–40 раковин находят жемчуг. Но иногда в одной раковине может быть одна, две и даже больше жемчужин. Так и у людей — далеко не в каждом сверкает душа. Но бывает, что в одном человеке много «жемчужин». И свет их тем ярче, чем больше слез и пролито, и утешено.

Источник: www.symbolizm.ru

Пугающий символ: японский взгляд на мир

Необычная, загадочная и своеобразная страна Япония не перестает удивлять и интересовать своих западных соседей. Ее культура потихоньку проникает в мысли и привычки подданных других государств, пускай пока еще и ограничиваясь кулинарией, автомобилями и мультфильмами. При попытке постигнуть японскую культуру главное – не пытаться напрямую толковать какой-нибудь символ: японский смысл иногда прямо противоположен тому, что вкладывается в образ европейцами. Лучше послушать и почитать, что по этому поводу думают сами японцы.

Символизм в Японии

Как государство, полностью изолированное водой от прочих материков и в огромной степени зависящее от капризов океана и его даров, Страна восходящего солнца очень уважительно относится к морским обитателям. Чуть ли не каждый океанский житель для обитателей архипелага – какой-нибудь символ. Японский осьминог, к примеру, олицетворяет собой любовь.

Причем не братскую или материнскую, а самую что ни на есть плотскую. Подав японцу блюдо с осьминогами, вы открыто приглашаете его в постель. Причем отказаться он не имеет права!

Священный карп

Свой особый сакральный смысл имеет почти каждая японская рыба. Символ, известный шире других и любимый японцами больше прочих – это карп. На островах он имеет название «кои» и считается воплощением силы и мужества. Объясняется это настойчивостью карпа, идущего на нерест.

Кои способен выпрыгивать из воды выше, чем на полтора метра, плыть против сильного течения и всегда его преодолевать. В связи с этим японский карп выступает в роли покровителя мужчин. Коинобори – флаги с обликом рыбы – вывешиваются в День мальчиков на доме, иногда – по числу всех проживающий в нем мужчин. Черный цвет при этом отводится отцу, красный – старшему сыну (иногда матери), синие – на каждого из детей.

Желтый карп воспринимается как совершенно иной символ: японский кои в этом случае становится олицетворением любви. Однако не такой агрессивной и приземленной, как осьминог. Скорее он символизирует крепость брачных уз. Недаром молодожены в Японии считают обязательным выпустить в пруд желтого кои: он как бы становится гарантом семейного счастья.

Еще одной «хорошей» рыбой считается окунь, по-японски «тай». В пантеоне этой страны целых семь богов удачи. Один из них, Эбису, изображается с этой рыбой в руках. Считается, что тай приносит удачу в трудах праведных и новых, но только благих начинаниях.

Японская рыба – символ зла и смерти

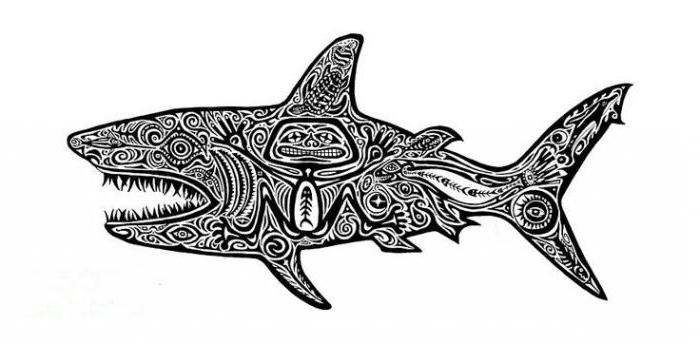

Страна восходящего солнца отличается определенной жесткостью и даже жестокостью. Карающих и угрожающих образов у этого народа, пожалуй, больше, чем благоволящих и покровительствующих. А японский символ смерти олицетворяет собой, разумеется, акула. Причем помимо конца жизни она может обозначать и неприкрытое зло, и недобрые намерения, и опасность — свирепую и практически неотвратимую.

Объяснение приписываемым качествам найти несложно. Изначально Япония – страна рыбаков и мореплавателей. А в океане не найти более грозного хищника, чем акула. Присущие ей хитрость с настойчивостью делают рыбу еще более страшным противником.

Двойственность образа

При всей опаске, с которой акула воспринимается жителями Японии, она одновременно является священным животным. Если рыбакам предстоит охота на акулу, она предваряется особыми ритуалами, поскольку хищница одновременно может быть и посланником божества. В этом случае она будет именоваться Саме. Причем при почтительном к ней отношении божественная акула помогает морякам: ее могущества достаточно, чтобы обеспечить кораблю хорошую погоду, а команде – богатейший улов. Если же сделать себе татуировку в виде обитательницы морских вод, то, по поверьям, она станет замечательным оберегом и будет защищать от самых разных неприятностей в жизни.

Биджу воды

Сакральные представления японцев предполагают существование узкоспециализированных хвостатых демонов, каждый из которых отвечает за определенную стихию. Их, к слову, у японцев пять: к привычным европейцам земле, воде, огню и воздуху (в японской традиции — ветру) добавляется молния. Демон-биджу воды изображается как рогатая акула.

Хотя на некоторых картинках присутствует помесь жабы с черепахой, имеющая по три клыка и хвоста. Штормы и цунами – это последствия подъема акулы-демона из глубин. Кровожадность, безжалостность и агрессивность – вот черты символа смерти и зла.

Прислужники этого демона могут получить от него определенные «пряники», но расплачиваться за них приходится очень дорого. В этом отличие акулы-демона от божественного посланца Саме.

Другие зловещие животные

Некоторые исследователи нередко спорят, какая японская рыба – символ смерти. Несмотря на то что самым ужасающим океанским животным, несомненно, является акула, среди страшилок Японии встречаются и другие образы зла. Наиболее известен глубоководный сом, называемый японскими рыбаками Намадзу. Однако это несколько иной символ: японский народ скорее приписывает ему не персонифицированные силы природы, слепую ярость стихий. Скорее можно сказать, что Намадзу олицетворяет собой (а по отдельным верованиям – предвещает) страшные катаклизмы, грозящие бедами и смертями.

Не очень хорошую репутацию имеет и угорь. Несмотря на то что он является излюбленным ингредиентом во многих национальных блюдах, этот подводный обитатель выступает нередко символом хитрости и внезапной смерти. Наверное, и едят его для предотвращения последней и разрушения коварных планов.

На южных островах Японского архипелага пугающим образом смерти иногда выступает почему-то безобидная манта. Наверное, причиной тому – своеобразная внешность, за которую беззлобное животное получило от европейских мореплавателей прозвище «морской дьявол» и обросло огромным множеством страшных рассказов.

Источник: fb.ru