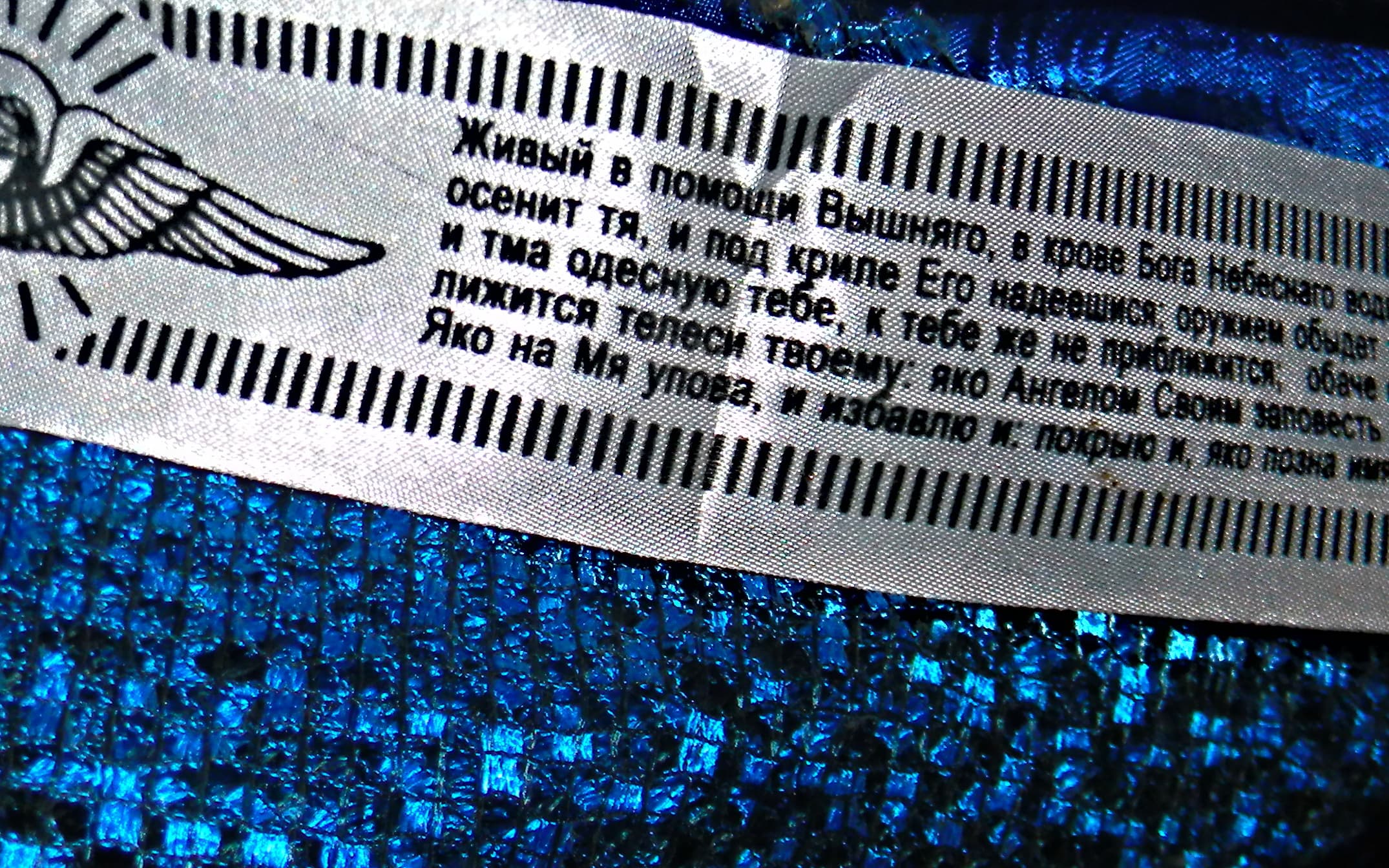

Пояс » Живый в помощи» для защиты от бед . Матрона Московская, синий цвет изготовлен из качественного текстильного атласа с нанесением текстов молитв и святого образа. Упакован на оригинальной подложке.

С древнейших времен в обрядах и быту пояс рассматривался как очень сильный оберег, приносящий благополучие и здоровье его владельцу. Пояс из тонкой плетеной сетки, где завязывание каждого узла сопровождалось чтением определенной молитвы, носили на голом теле. В народном представлении ношение пояска защищало человека от воздействия нечистой силы, колдунов и наводимых ими болезней и «порчи». Такая традиция повязывания пояса с молитвой есть и в православной среде, начали изготавливать такие пояски в монастырях, теперь в каждом храме можно найти в продаже пояс с молитвой.

Как носить пояс

Благоговейно, с молитвой, завязывайте этот пояс вокруг талии на голое тело. Узел пояса обычно завязывается под левой рукой. Также можно носить пояс в сложенном виде, положив его в карман или сумку.

Пояс с молитвой «Живый в помощи»: для чего нужен и в чем помогает

Никого не было кругом, и здесь, на Росстани, так далека, неоглядна показалась родная равнина. Песчаная дорога стекала с холма, и чем дальше стекала, тем круче становились ее загибы, и наконец, истонченная в поясок, она пропадала за последним, еле видным увалом.

Мария прищурясь глядела на этот увал и чуяла, как вместе с усталостью на нее накатывалась радостная тоска. Этой тоской застарелого, прочного ожидания проросло ее сердце, как корнями трав проросла вся Росстань – высокий полевой холм, где испокон веку расставались разные люди. Отсюда дальше уже никто не провожал уходящих, а те, что уходили за Росстань, считали себя не дома и больше не оглядывались.

Мария давно не приходила сюда. Сейчас ей было совестно перед мужем, она еще раз перетряхнула платок, расчесала и увязала волосы, отцепила и положила на камень сережки. Стараясь пореже взглядывать на увал, где терялся песчаный путь, она вздохнула и празднично притаилась. Словно и не было двадцати пяти лет между этим предвечерним сенокосным часом и тем, горьким, ясным, тоже сенокосным: она просто ждала мужа и знала, что он придет. И Марии не было дела до того, что на Росстани двадцать пятое лето ковали кузнечики, двадцать пятый раз пожелтели высокие лютики.

Она не знала, сколько времени просидела на камне.

Лютики желтели неясно, то ли сквозь полузакрытые выгоревшие ресницы, то ли сквозь пелену радостных слез, что копились сейчас в глазах. Мария словно во сне сидела на камне, ее обступали по очереди ясные, будто вчерашние видения.

Легко, без зова, пришло и самое первое воспоминание, оно прояснило, высветлило долгий как вечность мартовский день с бурой от конского назьма рыхлой дорогой, с умирающими на теплых задворках суметами. Ничего вроде и не было особенного. Был просто этот долгий день, пронизанный вешним солнышком.

Вороны и галки в тополе базарным криком будили еще холодную Росстань, они даже не испугались, когда маленькая девчушка в больших валенках и в материнских рукавицах впервые вышла на полевой холм. От взрослых она часто слышала это таинственное слово: Росстань.

О ношении пояса «Живый в помощи»

И вот, набравшись сил и упрямства и детской непосильной смелости, она одна, без взрослых, пришла из деревни и восхищенно поглядела вниз и вдаль. Мартовский тугой ветер помог восторгу перехватить детское дыхание, она чуть не задохлась, напористый воздух долго не давал ей дышать. А там, внизу, куда уходила зимняя живущая последнюю неделю дорога, везде белели белые увалы и обросшие кустами ручьевые и речные пади. Тогда она еще и названия не знала всему этому простору, всей этой необъятности, запомнилось только что-то бесконечное, солнечное. И она, вспомнив маму и теплую печку в избе, испугалась тогда этой необъятности, заплакала и побежала обратно к деревне.

Сильные, пахнущие снегом и лошадью рукавицы подхватили ее и усадили на дровни, и соседний мужик, везя ее в деревню, на ходу рассказывал ей сказку про золотое яичко. И она медленно, успокоенно смеялась, глядя на завязанный узлом лошадиный хвост, и это было все, что запомнилось.

Мария улыбнулась тому дню, опять взглянула на увал, где терялась дорога. Никогда, ни разу с того часу, как муж ушел на войну, не приходило ей в голову то, что он не вернется домой. Она знала, что он живой, и ждала его ровным, не спадающим ни на день ожиданием. Сейчас ей хотелось попричитать, но она вспомнила ту майскую Росстань, когда цвела черемуха и ребята, положив гармошку, играли у этого камня в бабки, а она вместе с девками пела первые частушки, ломая черемуху. Незадолго до этого над Росстанью взлетел первый жаворонок, чибисы запищали вверху и тальники в понизовьях очнулись, напрягая вешними соками стыдливо позеленевшие прутики.

Такая счастливая была та весна, что по ночам никому не хотелось спать и по воскресеньям Росстань всю ночь слушала гомон гулянок. Марии не было еще и восемнадцати. Но однажды она ушла отсюда самой последней, на теплом восходе. Они не стыдясь прошли по улице спящей деревни, и в его раскаленном, как камень, кулаке остался белый, вышитый по краям платок – первый ее подарок. И свадьбу не стали откладывать до зимы…

Мария вздрогнула от острой и горькой радости. Громадная тень от холма заполняла всю покатую луговую равнину, солнце садилось. Рядом прогудел ночной жук; дальний увал, где терялась дорога, заволокло сумерками.

Свадьбу отгуляли наскоро, хотя и весело, дело было уже перед самой сенокосной страдой. Она помнила тот сенокос очень смутно, явно запомнился только один дождь, когда она с мужем метала стог и когда копны не успели сносить к одному месту. Тогда Мария увидела дождь и в испуге всплеснула руками: батюшки! Милые! Сена не убрано несметная сила, сухого, зеленого.

Вся Росстань и все низовые луга были скошены, а темное небо копило много, много дождя. На глазах быстро темнела западная сторона. Кое-кто еще торопился, кое-где еще мелькали на густо-синем небе враз поседелые бороды навильников, но было ясно, что ничего уже не успеть и никуда не уйти от потопа.

Еще не было слышно громовых раскатов, а там, в опаловых облаках, заносчиво и нахально уже клевались ядовито-белые молнийки. И Росстань притихла, готовясь принять на себя грозовые удары. Мария помнила тот час ясно до последней минутки. Все почернело, когда она с мужем бежала в деревню, все омертвело. Цветы на лугах и клевер.

Закрывались белые одуванчики, исчезли пчелы, и воробьи не возились в заокольной траве. Враз во многих местах бухнули, раскололись черные западные небеса, и какая-то струнка в душе тонко заныла и оборвалась, не найти кончики, не связать…

Мария вытерла щеки и улыбнулась. Солнышко село, нигде не было ни души, только дорога, как живая, убегала к увалу. Мария еще раз оглянулась вокруг – нигде на много верст никого не было. Она встала на колени рядом с камнем, кусая губы и качая головой, поглядела на пустынный дальний увал.

Сцепив ладони над лбом, она ткнулась головой в траву, распрямилась и запричитала: «Ой, приупали белы рученьки, притуманились очи ясные, помертвело лицо белое со великого со горюшка. Как ушел ты, мой миленькой, не по-старому да не по-прежнему, во солдатскую службицу, по конец света белого, по край красна солнышка».

Она причитала легко, не останавливаясь и не напрягаясь. Слова причета свободно веялись в чистом голосе, слетали, будто, нескудеющая, крошилась в мир невозвратимыми крупицами сама ее душа, и чем больше крошилась, тем отраднее было и легче.

Мария словно вся переплавлялась в свой же голос. Она понемногу переставала ощущать сама себя, и уже нельзя было ничем остановить этого, причет жил как бы помимо нее: «Ой, остригли буйну голову, золотые кудри сыпучие, как на каждой волосиночке по горючей по слезиночке. Тебе шинель-то казенная не по костям, не по плечушкам, сапожки-то не по ноженькам, рукавички не по рученькам. На чужой-то на сторонушке все-то версты не меряны, все народы незнакомые, ой, да судьи немилостивы…»

Белая, такая же ночь была и тогда. Он уезжал на войну вдвоем с Павлом, а Мария провожала их до Росстани. Пока телега с пьяным Павлом спускалась вниз, Мария стояла на холме, и муж, держа на ее плече тяжелую руку, мусолил цигарку и все не давал Марии реветь, а она слушалась, затихала, но через минуту снова голос ее прорывался, и он опять успокаивал.

Стучала все дальше и дальше телега с пьяным спящим Павлом, звездные вороха висели над ними. Сиренево-темное небо, если приглядеться, рождало новые россыпи звезд, дух теплого клевера мешался с прохладой еще не набрякшей росы. А муж обнял Марию торопливо и, как ей показалось, жестко и неласково. Без огляда пошел с холма, а она даже не упала у этого камня, потому что ждала его через месяц обратно, самое большое через два.

Источник: kolomna-ogni.ru

Православный пояс с молитвой, зачем его нужно носить

Сегодня среди православных верующих популярно ношение поясов с молитвой. Кто одевает их себе на пояс, а кто носит в нагрудном кармане. К сожалению, не всегда отношение к такой практике можно назвать православным. Как же и для чего нужно носить пояса с текстами Святого Писания?

Прежде всего, нужно понимать, что ношение пояса не является оберегом или талисманом. Ношение пояса не принесет удачи в карточной игре и не будет споспешествовать в каком-то преступлении. Подобное отношение было осуждено на поместном Лаодикийском соборе в правиле № 36, где написано: «… или делати так именуемые предохранилища, которые суть узы душ их. Носящих же оные повелели мы извергати из церкви».

Осуждается не само ношение святыни, а именно отношение человека к ней как к некоему талисману и происхождение самого предмета. Если бы это было не так, то можно было бы осудить любого человека, носящего церковную атрибутику.

Ношение молитвенного пояса может быть душеполезным для человека. Нося его, он постоянно помнит о Боге, когда его душа требует, он достает ее и прочитывает, если не помнит наизусть. Более того, аккуратно сложенный поясок занимает немного места в кармане, и его всегда можно предложить близкому человеку в подарок, если это будет уместно.

Обычно на православных молитвенных поясах пишут псалом 90, который больше всего известен по своим первым словам «Живый в помощи …». По мнению многих исследователей, этот псалом был написан царем и пророком Давидом после избавления от трехдневной моровой язвы. Характер этого псалма хвалебный.

При его чтении молящийся укрепляется в вере, в нем возобновляется надежда на Бога. Псалом напоминает ослабевшему, что не напрасна надежда на Всевышнего и что не стоит ее оставлять. Надеющийся на Бога и любящий Его будет сохранен во всех испытаниях, которые выпадают на долю каждого человека.

Ношение молитв на православных поясах — древняя традиция и имеет много интересных случаев. Чудесную историю описывает преподобный Амвросий Оптинский в письме к своей духовной дочери. Он рассказывает, что один офицер носил на шее нательный образок Святителя Николая Чудотворца. Образок был завернут в бумажку, на которой был записан 90 псалом. Когда в офицера стреляли, то пуля пробила ему одежду дошла до бумажки, но не повредила ни бумажку, ни завернутую в нее икону.

Также преподобный Амвросий Оптинский в этом письме пишет, что чтение «Живый в помощи» с верою ограждает читающих от различных бед и напастей. Про ношение молитвы «Живый в помощи» он также говорит, что если человек это делает из-за плохой памяти и с верою в Божью помощь, то в этом нет ничего предосудительного.

Источник: www.blagovest2000.ru

«Живые помощи»

В наши дни в церковной и околоцерковной среде получила определенное распространение практика ношения поясов (лент) с текстом 90-го псалма («Живый в помощи Вышняго. »). От прихожан и «захожан» можно также услышать, что переписанную либо напечатанную на бумаге «чудотворную молитву» «живые помощи» (народное название 90-го псалма) необходимо постоянно носить с собой или пришивать к одежде.

Однако важно отметить, что подобное «применение» 90-го псалма коренится не в церковных традициях, а в народной обрядности.

В народных верованиях ношение пояса, тесьмы, нитей с завязанными узлами имеет магически-охранительное значение. У восточных славян была повсеместно распространена вера в целительную силу «наузов» (узлов) – различных «навязанных» амулетов. Мифопоэтическое сознание видит главное противодействие и предохранение против всяких уз и оков чародейства. в вещественных навязах или наузах, одаренных также чародейной силой, которые. человек, с условными заговорами и обрядами, навязывал себе на разные части своего тела

Процесс завязывания есть процесс преодоления, употребления силы одного лица для уничтожения силы другого; процесс этот магический: нитью обвязывается больной человек, следовательно, и болезнь обвязывается, человек завязан – завязана и болезнь, снимается нить с человека, с нею снимается и болезнь; нить бросается, зарывается в землю, кладется в отверстие дерева, которое затем забивается, с нитью бросается и зарывается в землю связанная болезнь.

Чтобы видно было, что завязывается болезнь, на снятой с больного нити завязываются узлы. Магическое значение завязывания передается и нитям и узлам. Отсюда всякий узел сам по себе уже представляет нечто волшебное, магическое и служит источником магического воздействия. Носить на себе нить, шнурок, пояс, тесьму, полоску кожи, завязанные узлом, уже само по себе важно, так как эти предметы имеют охранительное значение. »

С древнейших времен в обрядах и быту пояс рассматривался как очень сильный оберег, приносящий благополучие и здоровье его владельцу. Пояс из тонкой плетеной сетки, где завязывание каждого узла сопровождалось чтением определенной молитвы, носили на голом теле. В народном представлении ношение пояска (так же как и нательного креста) защищало человека от воздействия нечистой силы, колдунов и наводимых ими болезней и «порчи». А такие способы «лечения» болезней или «защиты от порчи», как обвязывание ниткой (часто красной шерстяной) рук, ног, поясницы, завязывание узелков, встречаются среди суеверных людей и в наши дни.

Осуждая использование «наузов», Русская Церковь следовала примеру Церкви Византийской. Амулеты и талисманы всякого рода были повсеместно распространены на территории Византийской империи. Употребление их неоднократно порицалось в поучениях святых отцов и в постановлениях Соборов.

Правило 36-е Лаодикийского Собора (IV в.) запрещает «предохранилища», которыми суеверные христиане во время болезни перевязывали больное место на теле либо постоянно носили на шее. Отцы Собора называют эти «предохранилища» оковами души. Смешение христианских понятий с языческими («демонским колдовством») трактовалось Церковью «как особо тяжкий грех, ведущий к профанации святыни и кощунству».

Хотя после принятия христианства наряду с языческой символикой или вместо нее в колдовской практике и вообще в народной обрядности стали использоваться христианские понятия, символы, молитвы и т. п., магическая сущность того или иного языческого обряда при этом не изменилась. В качестве одного из примеров этого можно привести появление так называемых ладанок.

В начале XX в. А. В. Балов писал: «Ношение амулетов и талисманов весьма распространено. Всего чаще носят на шее ладанки. Ношение. ладанки считается крестьянами средством, предохраняющим человека от всякого зла вообще, а в частности, от различных болезней»..

Под ладанкой (ладонкой) понимался обычно небольшой тканевый мешочек, в который зашивали как собственно кусочек ладана (например, взятый от какой-нибудь особенно чтимой местной иконы), так и другие предметы (сброшенная кожа змеи и проч.), обладавшие, по народным представлениям, свойством лечить болезни или предупреждать их появление. Так, после совершения Таинства крещения на ребенка надевали «для здоровья» ладанку, в которую бабка зашивала пуповину, житное зернышко и три кусочка росного ладана. Верили, что ладан сам по себе наводит панический страх на нечистую силу и колдунов. В ладанку нередко просто зашивалась бумажка с текстом какой-либо молитвы (например, так называемой «воскресной молитвы», то есть «Да воскреснет Бог. ») или заговора (обычно от лихорадки). Ладанки носили на шейном гайтане, рядом с нательным крестом.

Такого рода «ладанки» относились к разряду амулетов в работах как светских, так и церковных исследователей. Митрополит Киевский Евгений (Болховитинов) писал: «Как можно видеть в нашей Кормчей Книге. делатели и раздаватели. амулетов называются узольниками, потому что у простого народа амулеты сии составляют узолки, или так называемые ладанки».

Сходный с ладанками обереговый характер имели и пояса с текстами молитв.

«Поскольку сам пояс всегда воспринимался как мощнейший оберег, то естественно было дополнять его знаками, несущими тоже значение оберегов. Сначала это были элементы орнамента, знакомые всем и потому легко читаемые». Основное значение амулетов придавалось ромбам, кругам и свастике. Иногда в своем сложном сочетании элементы орнамента образовывали целый рассказ.

Позднее, когда язык орнамента забылся, узоры стали дополняться надписями. С XVIII века пояса и опояски с надписями – «со словесами» – начинают широко распространяться. На поясах вышивались инициалы и имена владельцев, поэтические и дарственные формулы («Кого люблю, того дарю», «Дарю тому, кто мил сердцу моему»), а также тексты молитв.

Распространенный в наши дни псевдоправославный «Молитвенный щит православного христианина» (включающий такие образцы фольклора, как «молитва задержания»), дает, в частности, совет «носить освященный пояс (хорошо, если сам священник прочитает молитву и завяжет его на вас)». Но при чтении подобных рекомендаций возникает вопрос: станет ли языческий по своей сути и цели (дать человеку магическую защиту, не требуя от него духовных усилий в молитве и покаянии) ритуал завязывания пояса приемлемым с точки зрения Православия только потому, что его совершит священник.

Убеждение в обереговой силе поясов с текстами молитв следует рассматривать как частный случай суеверных представлений о «защитных» функциях пояса вообще. То значение, которое, как мы видели, придавалось и до сих пор придается в народе так называемым «охранным» поясам с текстом 90-го псалма, позволяет отнести их к запрещенным 36-м правилом Лаодикийского Собора «предохранилищам».