Печатается по «Стихотворениям М. Лермонтова», СПб., 1840, стр. 1—31.

Вот об землю царь стукнул палкою,

И дубовый пол на полчетверти

Он железным пробил оконечником —

Да не вздрогнул и тут молодой боец.

ошибочно пропущенные при наборе, восстановлены по «Литературным прибавлениям к Русскому инвалиду» (1838, № 18, 30 апреля, стр. 344—347), где поэма была впервые опубликована за подписью «—въ» (в общем оглавлении «М. Ю. Лермонтов»).

В издании «Стихотворений М. Лермонтова» имеются искажения, исправленные по тексту «Лит. прибавл. к Русск. инвалиду»:

в изд. «Стихотворений» – в скобочках даны варианты в настоящем издании:

три дня (три дни)

на дворе (подворье)

Автограф не известен.

Текст «Стихотворений» 1840 г. отличается от первопечатного некоторой нивелировкой орфографии: «разделят» вместо «разделют», «ходят» вместо «ходют», «смотрят» вместо «смотрют» , «нонече» вместо «нониче», «выйду» вместо «выду» и т. д. Эти разночтения в раздел вариантов не включены.

Песня про купца Калашникова. Краткое содержание

В «Стихотворениях М. Лермонтова» 1840 года поэма датирована 1837 годом. А. Н. Пыпин, со слов А. А. Краевского, писал: «„Песня“ была первое стихотворение, присланное Лермонтовым с Кавказа в 1837 г. Краевскому, издававшему тогда „Литературные прибавления“» (Соч. под ред. Ефремова, т. 1, 1873, стр. LI—LII).

Возможно, что замысел «Песни» возник несколько раньше, так как А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях относит создание этой поэмы к периоду «до 1837 г.» («Русск. обозрение», 1890, т. IV, стр. 738).

Опубликование поэмы встретило серьезные препятствия. Содержание произведения провозглашало право личности на свободу и независимость; под пером опального поэта эта идея звучала особенно остро. В начале 1838 года Лермонтов был возвращен из ссылки и переведен с Кавказа в Гродненский гусарский полк, стоявший в Новгороде.

Краевский рассказывал Пыпину, что когда «Песня» была направлена в цензуру, то «цензор нашел совершенно невозможным делом напечатать стихотворение человека, только что сосланного на Кавказ за свой либерализм. Издатель „Прибавлений“ выручил стихотворение только тем, что обратился к Жуковскому, который был в великом восторге от стихотворения Лермонтова, находил, что его непременно надо печатать, и дал г. Краевскому письмо к министру народного просвещения. Уваров нашел, что цензор был прав в своих опасениях, но разрешил печатание на своей ответственности, не позволив, однако, ставить имени Лермонтова, которое было заменено случайными буквами» (Соч. под ред. Ефремова, т. 1, 1873, стр. LII).

Имеется обширная литература о происхождении сюжета, фольклорных источниках и художественных особенностях «Песни» (см. исследование М. Штокмара, подводящее итоги изучения этого произведения. – «Лит. Наследство», т. 43—44, 1941, стр. 263—352).

Сюжет и форма «Песни про царя Ивана Васильевича. » не восходят к какому-либо одному или нескольким определенным произведениям народного творчества и не повторяют их. Белинский высоко оценил поэму, с появлением которой «поэт вошел в царство народности как ее полный властелин и, проникнувшись ее духом, слившись с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество» (Белинский, т. 6, стр.

Песня про удалого купца Калашникова. Михаил Лермонтов

35). Стиль поэмы свидетельствует о близком знакомстве Лермонтова с фольклорным материалом. Самый образ Грозного Лермонтов воссоздает таким, как он сохранился в народно-поэтической традиции.

В работах современных исследователей указывается на то, что созданию «Песни» много содействовала дружба Лермонтова с С. А. Раевским, который был «не только горячим поклонником народной поэзии, ценителем ее эстетических качеств, но и энтузиастом – собирателем памятников фольклора» («Лит. наследство», т. 45—46, 1948, стр. 316). На этот факт указывал и В. X. Хохряков, записавший в своих тетрадях, что «по внушению Св. Аф. (т. е. Раевского), втягивавшего Лермонтова в нашу народность, Лермонтов написал, может быть, „Песнь про купца Калашникова“» (ИРЛИ, оп. 4, № 26, тетрадь 2, л. 8).

Белинский подчеркивал, что политический смысл поэмы «свидетельствует о состоянии духа поэта, недовольного современною действительностию и перенесшегося от нее в далекое прошедшее, чтоб там искать жизни, которой он не видит в настоящем» (там же, стр. 36).

«Песня про царя Ивана Васильевича» с ее противопоставлением проснувшейся чести горожанина «царской силе самовластия» содержала в себе для современников, по выражению А. В. Луначарского в статье «М. Ю. Лермонтов», «заряд гигантского мятежа» (А. В. Луначарский. Классики русской литературы, Гослитиздат, М., 1937, стр. 187).

Источник: librebook.me

Выпишите цитаты характеризующие Калашникова и кирибеевича

Получи верный ответ на вопрос «Выпишите цитаты характеризующие Калашникова и кирибеевича . » по предмету Литература, используя встроенную систему поиска. Наша обширная база готовых ответов поможет тебе получить необходимые сведения!

Новые вопросы по литературе

Сочинение на тему смелость (поведение Жилина в плену) план 1 тейзис 2 примеры 3 вывод 10 предложений

основные эпизоды повести о Петре и Февронии муромских

Что помогло робинзону сохранить человеческие качества

По поэме Некрасова «Кому на руси жить хорошо» ответить на вопрос: кого и почему мужики считают счастливыми? По главе «Последыш»

Анализ стихотворения «Зимний вечер»

Источник: 4i5.ru

Характеристика купца Калашникова. Описание образа и интересные факты

Творчество Лермонтова всегда оставалось загадкой, недаром и его произведения называют уникальными. Они отражали душевное настроение поэта. Взять хотя бы то разнообразие форм и тем, которое наблюдается в его творчестве: фантастическое чередуется с реальным, смех с печалью, сила с утомлением, молитва с шуткой, романтические порывы с холодным скептицизмом.

Кто бы мог подумать, что один и тот же автор способен в одно и то же время создать совершенно различные по мыслям, настроению и темпу произведения? В последние годы душу поэта мирные чувства охватывали все чаще. Лучший тому пример – написанная в 1837 году «Песня про купца Калашникова». Характеристика главного персонажа в этой статье.

История в духе народной песни

«Песня про купца Калашникова» создана поэтом в 1837 году в кавказской ссылке. Это произведение Лермонтова по своему стилю исключительное. Оно написано в духе народной песни и подается читателю как сказание, спетое гуслярами.

«Песня» интересна и по религиозному настроению, которым она окрашена. Основная идея поэмы – смирение сильного правдой человека перед судом несправедливым, но обязательным. Автор рассказывает трагическую судьбу купеческого сына, который заступился за обиженную жену и смыл обиду кровью, но был казнен.

Купец Калашников (характеристика героя ниже) смиренно переносит участь, он покоряется суду царскому и божьему. Не высказывает против несправедливости ни слова, не выказывает ни малейшей угрозы.

Государев опричник

Повествование начинается со сцены пира. Среди множества лиц, присутствующих в трапезной царя, автор в художественной форме выделяет главное действующее лицо: за столом все выпивают, но лишь один не пьет. Этот герой – Кирибеевич. Вслед за этим происходит диалог Грозного и опричника. В характеристике купца Калашникова этот эпизод играет не последнюю роль.

Он позволяет раскрыть полнее характеры персонажей.

Обращение Грозного к своему опричнику и его вопросы строятся по нарастающей: вначале царь нахмурил брови, затем палкой о землю стукнул и наконец промолвил слово, которое пробудило опричника из забытья. Кирибеевич отвечает государю. Вторичное обращение царя строится по тому же принципу: не истерся ли кафтан, не казна ли поистратилась, не сабля ли зазубрилась?

Этот эпизод показывает, что Кирибеевич – любимчик царя. Он пользуется его расположением и милостью. У опричника есть все – дорогие кафтаны, деньги, хорошее оружие. По мере заинтересованности государя возрастает и его гнев, и желание принять участие в судьбе Кирибеевича. Этот эпизод предсказывает дальнейшую судьбу купца Калашникова. Характеристика соперника скрыта за последним вопросом государя: «Иль сбил с ног тебя на кулачном бою сын купеческий?»

Опричник отвечает, что не родилась ещё та рука в купеческом роду, аргамак его ходит весело. Допущение царя, что непобедимый боец проиграл бой сыну купеческому, было отвергнуто Кирибеевичем как невозможное. В его хвастовстве кроется психологическое предвосхищение поэмы, некое пророчество.

Причина печали опричника

На пике царского участия хитрый и лукавый Кирибеевич разыгрывает пред ним душещипательную сцену: не мочу усов в золоченом ковше потому, что влюбился без памяти в красавицу, а она отворачивается, как от нехристя. Самодержец, узнав, что зазноба любимого опричника всего лишь дочь купеческая, рассмеялся: возьми перстенек, прикупи ожерелье да пошли дары Алене Дмитриевне. И на свадьбу не забудь пригласить, да свахе покланяйся.

Слукавил Кирибеевич, перехитрил-таки самого Ивана Грозного. Вроде как на духу все рассказал, а утаил от царя, что повенчана красавица в церкви божьей. Да и к чему Кирибеевичу сваха, если сам государь на его стороне. Автор раскрывает образ противника удалого купца Калашникова.

Характеристика Кирибеевича представлена полно: хитрый самоуверенный человек, профессиональный боец и рода знатного. Имя его указывает на нерусское происхождение, Калашников называет его басурманским сыном.

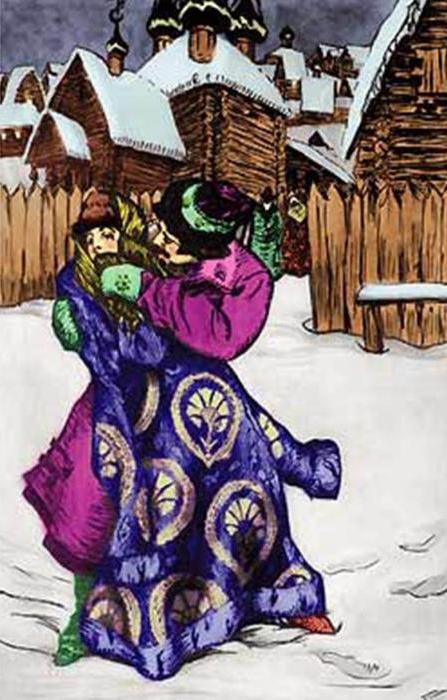

Богатство, покровительство царя испортили опричника. Стал Кирибеевич эгоистичным человеком, попирающем семейные устои. Его не останавливает замужество Алены Дмитриевны. Подкараулив свою зазнобу, он предлагает ей богатство в обмен на любовь. Не останавливает его и присутствие соседок, на глазах которых он обнимает и целует свою избранницу, прекрасно понимая, что это грозит ей бесчестием.

Купец Калашников

Калашников – один из главных героев. Можно сказать, что это основной образ поэмы, так как ему отведена положительная роль. Сидит за прилавком молодой купец. В лавке своей товары раскладывает, гостей заманивает сладкой речью, пересчитывает злато- серебро. Запирает лавочку, как колокола отзвонят вечерю, и идет домой к жене молодой и детям.

Задался купцу недобрый день. Пока это только видно по тому, что мимо ходят бояре богатые, но в лавку к нему не заглядывают. Вернулся вечером домой купец и видит, что и здесь неладно: жена не встречает его, стол дубовый не накрыт белой скатертью, перед образами свеча еле теплится. Задал он вопрос работнице, что же происходит? Ответили ему, что Алена Дмитриевна с вечери еще не вернулась.

Когда вернулась жена, он не узнает ее: стоит бледная, простоволосая и расплетенные косы снегом пересыпаны. Смотрит глазами безумными и шепчет речи непонятные. Рассказал ему жена, что опозорил ее опричник царский Кирибеевич. Такой обиды не смог снести Калашников. Созвал он младших братьев и сказал, что вызовет на бой обидчика и будет насмерть биться.

Попросил купец братьев, если побьют его, то выйти вместо него стоять за святую правду.

Удалой купец Калашников, характеристику которого вы читаете сейчас, выходит на поединок не из ревности, а за святую правду. Кирибеевич нарушил патриархальный уклад и закон божий: смотреть на чужую жену – это преступление. Степан Парамонович не из ревности выходит на поединок, а защитить честь. Прежде всего – честь семьи, потому и братьев просит постоять за правду.

Поединок

Перед боем Кирибеевич выходит и царю молча кланяется. Купец Калашников соблюдает правила старинного вежества: прежде кланяется царю, потом Кремлю и святым церквям, а после народу русскому. Калашников свято хранит древние устои. Он не просто мужественный и смелый человек, купец силен своим духом. Потому и побеждает.

Поединок предваряется сценой хвастовства. Похвальба Кирибеевича – всего лишь ритуал, а ответ купца – это обвинение и вызов на смертельный бой. Поединок перестал быть состязанием, тут уже все дело в моральной правоте. Калашников отвечает своему обидчику, что ему бояться нечего: жил он по закону господнему, чужую жену не позорил, не разбойничал и «не таился от свету небесного».

Кирибеевич, услышав слова Калашникова, побледнел в лице, значит, признал свою неправоту. Но тем не менее он ударил своего соперника в грудь.

Затрещали кости, но спас медный крест, висевший на груди купца Калашникова. В характеристике героя эта деталь существенна. Она говорит о том, что исход поединка был уже как бы предрешен. Кирибеевич, приставая к женщине, венчанной в церкви, нарушил не только человеческие законы, но и божьи. Степан Парамонович уповает на божий суд и говорит себе, что будет стоять за правду до последнего.

Калашников бьет противника с размаху в левый висок, что противоречило правилам боя. Кирибеевич замертво падает. По сути, купец совершил убийство. Но он не лишается сочувствия – ни читательского, ни авторского. Он идет вершить суд и выполняет задуманное.

С точки зрения народного сознания Калашников прав.

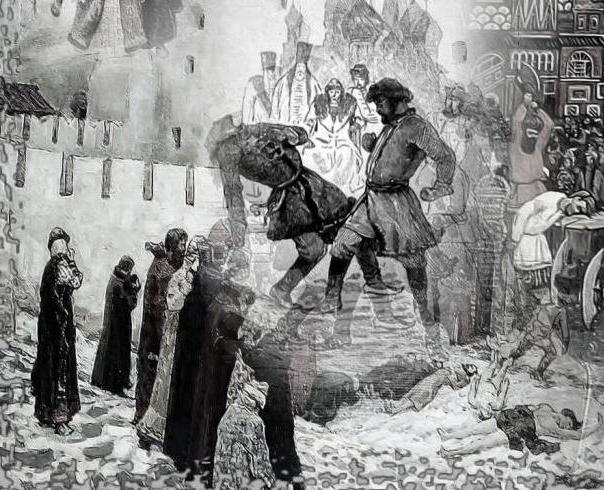

Суд над Калашниковым

Царь, а уж он-то знал правила боя, в гневе спрашивает Калашникова, случайно или по воле своей тот убил его верного слугу. Купец признается, что по своей воле он убил Кирибеевича, а почему так поступил, скажет только богу единому. Чтобы честь семьи не подвергать поруганию, царю он не может этого сказать. Он смело признается в содеянном царю и готов понести наказание.

Только перед смертью поручает свою семью попечению государя. И царь обещает пожаловать сирот, молодую вдову и братьев Степана Парамоновича.

В характеристике купца Калашникова следует отметить, что без сожалений идет на плаху он за честность свою и смелость. То, что он не стал юлить и ответ держал по совести, государю понравилось. Но простить и отпустить его просто так государь не мог. Ведь убит его верный слуга и лучший опричник. Купец вершит суд самовольно. Вину усугубил и запирательством своим перед царем.

И за это он должен быть наказан.

Царь грозен, но справедлив. За честность и смелость он и купца не оставляет своей милостью: велит отправиться на высокое место. Приказывает топор наточить, палача нарядить, в большой колокол звонить. Молодую жену Калашникова и детей государь одарил из казны, не обидел и братьев – велел торговать беспошлинно.

Статный молодец

Лермонтов противопоставляет в поэме купца Калашникова опричнику Кирибеевичу. Торговца автор показывает не только как удалого бойца, но как борца за святую правду. В характеристике купца Калашникова из «Песни про купца Калашникова» отражается образ статного молодца, русского богатыря: очи соколиные горят, распрямляет могучие плечи и натягивает боевые рукавицы.

Образ купца Калашникова — это образ смелого и сильного человека, стойкого и честного. Потому и песня о купце сложена была. И хоть могила его безымянна, люди не забывают ее: проходит старый человек – перекрестится, идет мимо молодец – приосанится, если проходит девица, то пригорюнится. А пройдут гусляры – споют песенку.

Источник: fb.ru