В одной из предыдущих частей мы уже говорили, что металлы характеризуются металлическими свойствами , то есть способностью отдавать электроны , а чуть позднее, это было вот тут , упомянули о том, что говорить о металлической связи мы можем тогда, когда эта самая связь образуется между атомами химических элементов металлов .

Сегодня мы попробуем раскрыть большую часть первоначальных сведений, касающихся металлической связи , что, кстати, позволит понять в том числе и природу физических свойств металлов , поэтому наберитесь терпения, возможно, будет интересно!

Различные металлические воплощения

Начнём мы несколько издалека, а именно с определения химии (неожиданно). Я не удивлю Вас, если скажу, что

Химия — это наука о веществах, их свойствах и превращениях .

Попробуем коротко раскрыть смысл, заложенный в данном определении. Для этого мы должны прийти к единой точки зрения относительно таких понятий, как вещества и их свойства .

Вещество — это то, из чего состоит физическое тело . И вне всяких сомнений металлы непосредственно относятся к веществам, положенным в основу огромного количества физических тел, так железо ( Fe ) или медь ( Cu ) являются веществом для таких физических тел, как гвоздь или проволока. Но мы идём дальше.

Металлическая связь

А как определить, что такое свойства вещества? Давайте размышлять. Например, у меня есть различные свойства. Рост, вес, возраст и т.д. Совокупность всех моих свойств в конечном итоге отличает меня от Вас.

Понимаете? Проводя аналогию с веществами, можно сказать, что

Свойства вещества — это то, что отличает одни вещества от других.

Физические свойства металлов.

И если физические свойства металлов нам из нашей повседневной практики известны достаточно хорошо, то вопрос о том, чем могут быть обусловлены эти свойства, я думаю, большинству из нас не покажется столь уж простым.

Дело в том, что в химии существует понимание: свойства вещества обусловлены , во-первых, составом вещества, во-вторых, его строением .

Свойства любого вещества обусловлены его составом и строением

И состав и строение в каждом конкретном случае по понятным причинам может значительно изменяться, внося свои существенные коррективы в итоговый результат, но наша задача выделить в этом общее , характерное для металлов !

Общую составляющую состава мы уже коротко обсудили, она включает в себе систему, состоящую из атомов химических элементов металлов, объединённых химической связью, что коротко может быть описано как Ме — Ме .

Чтобы добраться до общего , характеристического для металлов по части строения , нам вновь придётся поразмышлять. Итак, если металлы характеризуются металлическими свойствами , то есть, способностью отдавать электроны , то возникает логичный вопрос: кому они отдают электроны? Представьте, если я хочу отдать электроны, и Вы хотите отдать электроны, как мы можем найти общий язык?

Как выяснилось, атомы химических элементов металлов при образовании химической связи между собой отдают электроны в общее пользование , а в некотором роде освобождают эти электроны, и последние заполняют собой межузловое пространство металлической кристаллической решётки .

Что такое МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ связь в Химии? #shorts #youtubeshorts

Источник: dzen.ru

3. Металлическая связь

Металлическая связь возникает между атомами металлов. Характерной особенностью атомов металлов является небольшое число электронов на внешнем энергетическом уровне, слабо удерживаемых ядром, и большое число свободных атомных орбиталей с близкой энергией, поэтому металлическая связь ненасыщенная.

Валентные электроны участвуют в образовании связей сразу с 8-ю или 12-ю атомами (в соответствии с координационным числом атомов металлов). В этих условиях валентные электроны с небольшой энергией ионизации перемещаются по доступным орбиталям всех соседних атомов, обеспечивая связь между ними.

Металлическая связь характеризуется слабым взаимодействием общих электронов с ядрами соединяемых атомов и полной делокализацией этих электронов между всеми атомами в кристалле, что обеспечивает устойчивость данной связи.

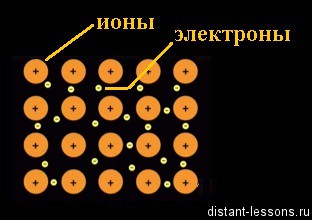

Схема образования металлической связи (М – металл):

М 0 – ne М n +

Металлы имеют особую кристаллическую решётку, в узлах которой находятся как нейтральные, так и положительно заряженные атомы металла, между которыми свободно перемещаются (в пределах кристалла) обобществлённые электроны («электронный газ»). Движение общих электронов в металлах осуществляется по множеству молекулярных орбиталей, возникших за счёт слияния большого числа свободных орбиталей соединяемых атомов и охватывающих множество атомных ядер. В случае металлической связи невозможно говорить о её направленности, так как общие электроны равномерно делокализованы по всему кристаллу.

Особенности строения металлов определяют их характерные физические свойства: твёрдость, ковкость, высокую электрическую проводимость и теплопроводность, а также особый металлический блеск.

Металлическая связь характерна для металлов не только в твёрдом состоянии, но и в жидком, то есть это свойство агрегатов атомов, расположенных в непосредственной близости друг другу. В газообразном состоянии атомы металлов связаны между собой одной или несколькими ковалентными связями в молекулы, например Li2 (Li–Li), Be2 (Be=Be), Al4 – каждый атом алюминия соединён с тремя другими с образованием тетраэдрической структуры:

4. Водородная связь

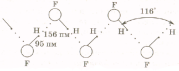

Водородная связь – это особый вид связи, свойственный только атомам водорода. Она возникает в тех случаях, когда атом водорода связан с атомом наиболее электроотрицательных элементов, прежде всего фтора, кислорода и азота. Рассмотрим образование водородной связи на примере фтороводорода. У электроотрицательного атома водорода имеется только один электрон, благодаря которому он может образовывать ковалентную связь с атомом фтора. При этом возникает молекула фтороводорода Н—F, в которой общая электронная пара смещена к атому фтора.

В результате такого распределения электронной плотности молекула фтороводорода представляет собой диполь, положительным полюсом которого является атом водорода. Из-за того, что связывающая электронная пара смещается к атому фтора, частично освобождается 1s-орбиталь атома водорода и частично обнажается его ядро. У любого другого атома положительный заряд ядра после удаления валентных электронов экранируется внутренними электронными оболочками, которые обеспечивают отталкивание электронных оболочек других атомов. У атома водорода таких оболочек нет, его ядро представляет собой весьма малую (субатомную) положительно заряженную частицу – протон (диаметр протона примерно в 10 5 раз меньше диаметров атомов, и, вследствие отсутствия у него электронов, он притягивается электронной оболочкой других электронейтральных или отрицательно заряженных атомов).

Напряжённость электрического поля вблизи частично «обнажённого» атома водорода настолько велика, что он может активно притягивать отрицательный полюс соседней молекулы. Поскольку этим полюсом является атом фтора, имеющий три несвязывающие электронные пары, а s-орбиталь атома водорода частично вакантна, то между положительно поляризованным атомом водорода одной молекулы и отрицательно поляризованным атомом фтора соседней молекулы возникает донорно-акцепторное ваимодействие.

Таким образом, в результате совместного электростатического и донорно-акцепторного взаимодействия возникает дополнительно вторая связь с участием атома водорода. Это и есть водородная связь, …Н–F•••Н–F…

Она отличается от ковалентной по энергии и длине. Водородная связь более длинная и менее прочная, чем ковалентная. Энергия водородной связи 8–40 кДж/моль, а ковалентной 80–400 кДж/моль. В твёрдом фтороводороде длина ковалентной связи Н–F равна 95 пм, длина водородной связи F•••Н равна 156 пм. Благодаря водородной связи между молекулами HF кристаллы твёрдого фтороводорода состоят из бесконечных плоских зигзагообразных цепей, так как образующаяся за счет водородной связи система из трех атомов, как правило, линейна.

Водородные связи между молекулами HF частично сохраняются в жидком и даже в газообразном фтороводороде.

Водородная связь условно записывается в виде трёх точек и изображается следующим образом:

где X, Y – атомы F, O, N, Cl, S.

Энергия и длина водородной связи определяются дипольным моментом связи H–X и размером атома Y. Длина водородной связи уменьшается, а её энергия возрастает с увеличением разности электроотрицательностей атомов X и Y (и соответственно дипольного момента связи H–X) и с уменьшением размера атома Y.

Водородные связи образуются также между молекулами, в которых имеются связи О–Н (например, вода H2O, хлорная кислота НClO4, азотная кислота HNO3, карбоновые кислоты RCOOH, фенол C6H5OH, спирты ROH) и N–Н (например, аммиак NH3, тиоциановая кислота HNCS, органические амиды RCONH2 и амины RNH2 и R2NH).

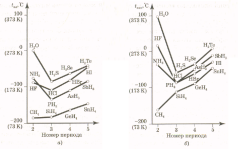

Вещества, молекулы которых соединены водородными связями, отличаются по своим свойствам от веществ, аналогичных им по строению молекул, но не образующих водородных связей. Температуры плавления и кипения гидридов элементов IVA-группы, в которых нет водородных связей, плавно понижаются с уменьшением номера периода (рис. 15).

У гидридов элементов групп VA-VIIA наблюдается нарушение этой зависимости. Три вещества, молекулы которых соединены водородными связями (аммиак NH3, вода Н2О и фтороводород HF), имеют гораздо более высокие температуры плавления и кипения, чем их аналоги (рис. 15). Кроме того, эти вещества имеют более широкие температурные интервалы существования в жидком состоянии, более высокие теплоты плавления и испарения.

Важную роль водородная связь играет в процессах растворения и кристаллизации веществ, а также при образовании кристаллогидратов.

Водородная связь может образовываться не только между молекулами (межмолекулярная водородная связь, МВС), как это имеет место в рассмотренных выше примерах, но и между атомами одной и той же молекулы (внутримолекулярная водородная связь, ВВС). Например, благодаря внутримолекулярным водородным связям между атомами водорода аминогрупп и атомами кислорода карбонильных групп, полипептидные цепи, образующие молекулы белков, имеют спиралеобразную форму.

рисунок.

Огромную роль водородные связи играют в процессах редупликации и биосинтеза белков. Две нити двойной спирали ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) удерживаются вместе водородными связями. В процессе редупликации эти связи разрываются. При транскрипции синтез РНК (рибонуклеиновой кислоты) с использованием ДНК в качестве матрицы происходит также благодаря возникновению водородных связей. Оба процесса возможны потому, что водородные связи легко образуются и легко разрываются.

Рис. 15. Температуры плавления (а) и кипения (б) гидридов элементов групп IVА-VIIА.

Источник: studfile.net

Металлическая химическая связь

Вы когда-нибудь задумывались — существует ли в природе отдельный атом металла?

Металл всегда существует в виде кристалла. Естественно, это обусловлено определенным строением и предполагает определенные физические и химические свойства.

Давайте представим, что у нас есть кусок какого-то металла. Например, нам дано железо (Fe). Из чего состоит этот кусок железа?

Он состоит из атомов железа, которые находятся в строго определенном порядке — в узлах кристаллической решетки.

У атома железа, как у любого металла, на последнем электронном слое небольшое число электронов, плюс к этому, большой радиус атома. На этом последнем слое электроны держатся достаточно слабо.

Любой металл способен отдавать электроны, превращаясь в положительно заряженный ион.

На примере железа:

Fe 0 -2e — = Fe 2+

Куда направляются отделившиеся отрицательно заряженные частицы — электроны? Минус всегда притягивается к плюсу. Электроны притягиваются к другому иону (положительно заряженному) железа в кристаллической решетке:

Fe 2+ +2e — = Fe 0

Ион становится нейтральным атомом.

И такой процесс повторяется много раз.

Получается, что свободные электроны железа находятся в постоянном движении по всему объему кристалла, отрываясь и присоединяясь к ионам в узлах решетки. Другое название этого явления — делокализованное электронное облако. Термин «делокализованный» обозначает — свободный, не привязанный.

Металлическая химическая связь

Это жестко зафиксированные в узлах кристаллической решетки ионы металла и свободно перемещающиеся по всему объему кристалла электроны.

В чем-то металлическая химическая связь похожа на ионную — в ней тоже присутствуют ионы (катионы) , однако, существенное отличие в том, что:

- в ионной связи есть катионы (положительно заряженные частицы) и анионы (отрицательно заряженные ионы);

- в металлической химической связи есть катионы и электроны .

Кое в чем металлическая химическая связь похожа и на ковалентную — в ней тоже есть общие электроны, но:

- в ковалентной химической связи электроны принадлежат двум элементам (локализованы между ними);

- в металлической — они принадлежат абсолютно всем ионам.

Металлическая химическая связь— связь между положительными ионами в кристаллах металлов, осуществляемая за счет притяжения электронов, свободно перемещающихся по кристаллу.

Добиться состояния одной молекулы металла можно только при очень высоких температурах — когда металл перейдет в газообразное состояние.

Физические свойства металлической химической связи:

- теплопроводность (перенос теплоты частицами — в данном случае — электронами);

- электропроводность;

- все вещества — твердые (кроме некоторых щелочных металлов);

- высокие температуры плавления и кипения;

- характерный металлический блеск — он появляется за счет отражения лучей электронами; если металл растереть до порошкообразного состояния, металлический блеск пропадает — нет кристаллической решетки — нет свободно гуляющих электронов;

- высокая плотность вещества (кроме щелочных металлов);

- пластичность — это смещение слоев кристаллической решетки.

Источник: distant-lessons.ru