Свое Эльдорадо есть и в горах Северной Осетии. В недрах республики хранятся огромные запасы золота. Это подтверждают многочисленные геологоразведки. Но, несмотря на это, горнодобывающая промышленность региона занята в основном добычей свинцовых и цинковых руд. Разработкой благородного металла никто не занимается. Причина – большие финансовые затраты.

Да и местные власти никак не могут найти способ привлечь инвесторов.

Новости по теме

Житель Владикавказа ранил приятеля в грудную клетку ножом

На таможне Северной Осетии задержали полтонны томатов

В Северной Осетии задержаны контрабандисты с сигаретами

Из истории

Четверть всей территории республики – высокогорья. Миллионы лет назад магматические выделения в процессе образования Кавказского хребта обогатили низкогорье (до двух тысяч метров) редкоземельными и ценными металлами. По сравнению с другими республиками у Северной Осетии есть большое преимущество по части добычи ископаемых – легкодоступность.

«Черные старатели»: как в Кыргызстане незаконно добывают золото

Первые горнопроходчики появились в Осетии еще в 1845 году на Садонском месторождении. Объем добычи свинца там полностью перекрывал потребности Российской империи в этом металле. Добыча не требовала особых затрат, так как руда добывалась открытым способом.

Разработка серебра и других ценных металлов в Осетии незначительна. А вот доломиты, используемые для производства стекла, в регионе добывают сполна – почти 70% для стекольной промышленности страны. По оценкам геологов, запасы минералов составляют 230 млн. тонн. Находятся они в Боснинском месторождении.

Золотые перспективы

Слухи о разработке перспективных для региона ископаемых – золота и нефти – ходят давно. В случае если их действительно начнут добывать, Северная Осетия–Алания может выйти на совсем другой экономический уровень.

Время от времени в СМИ появляются сообщения о том, что разведывательные работы уже идут. Однако реальных действий пока не происходит.

В Куртатинском ущелье целенаправленно ведутся работы по добыче золота, чего нельзя сказать о Даргавском ущелье, золотоносный потенциал которого, по оценкам экспертов, значительно выше. Как ни странно, средства, выделенные на разработку некой фирме по тендеру, исчезли. Работы в Даргавском ущелье полностью приостановлены.

В республике есть еще несколько районов, где может находиться золото, но ни каких детальных разведок там не проводилось.

Другое золото, «черное», в Осетии добывают еще с советских времен. С 1958 года нефть добывали на Заманкульском месторождении. Массовых разведок углеводородов в республике не проводилось до 2000-х. В 2001 г. в республике появилась компания, занимающаяся добычей и переработкой нефти, а также обнаружением нефтегазоносносных районов. Как итог – объем разведанных запасов «черного золота» 25 млн. тонн и два новых месторождения, Коринское и Ахловское.

Акмолинец добывал золото в собственном сарае

Первые баррели на этих месторождениях получили в 2012 году. К примеру, Заманкульское дает больше тысячи баррелей в сутки, но качество нефти низкое. Более высокую марку нефти, по качествам приближенную к сорту Brent, качают на Коринском месторождении.

В компании, занимающейся добычей нефти, «Алания-Ойл» намерены поставлять на российский рынок уже переработанную продукцию – бензин. Это может значительно увеличить конкурентоспособность республики на данном рынке по сравнению с другими регионами Северного Кавказа. Если соответствующая инфраструктура по добыче, переработке, реализации своей нефти в Осетии будет создана, цена на топливо значительно сократится. Следовательно, благополучие граждан чуть-чуть улучшится.

В любом случае Северная Осетия-Алания обладает значительным потенциалом по части добычи полезных ископаемых. Остается надеяться, что местные власти наконец-то обратят внимание на золотую перспективу, хранящуюся в недрах республики.

Источник: vkavkaz.ru

Карабашское месторождение на Золотой горе до сих привлекает внимание учёных

Корреспондент газеты «Карабашский рабочий» нашёл интересные исторические факты, связанные с промышленным производством и добычей полезных ископаемых в Карабаше.

Когда заходит речь о добыче золота, мы чаще всего представляем себе блестящие самородки или прожилки благородного металла в кварце. На самом деле, золото не всегда встречается в таком доступном виде.

Драгоценные запасы Золотой горы с первого взгляда таковыми и не назовёшь. В ходе древних геологических процессов здесь сформировались редкие минералы, в том числе медистое золото – аурикуприд. Кстати, геологи до настоящего времени так и не сумели создать чёткую классификацию этой группы минералов.

Месторождение медистого золота на востоке Соймоновской долины в Карабаше было открыто в 1898-1899 годы. Оно необычно по своему минеральному составу. В слагающих его породах содержатся такие элементы, как орселит, маухерит, халькозин, купростибит, сурьма и некоторые другие.

В 1994 году геологическая экспедиция открыла в Карабаше совершенно новый минерал, получивший красивое название – златогорит (СuNiSb2). Его подробное описание можно найти в научной работе Э. М. Спиридонова и П. А. Плетнёва «Месторождение медистого золота. Золотая гора».

Старатели начали разработку месторождения на Золотой горе в 1902-1903 годах. Впоследствии оно получило название «Прииск № 9». Руду здесь добывали несколькими способами – в карьерах, штольнях и шахтах.

Прииск № 9 был государственным. Здесь, в основном, работали старатели из Карабаша и окрестных башкирских деревень. Добытую в недрах горы руду дробили, просеивали, а затем промывали на специальной бегунной фабрике. В шахте была проложена узкоколейная железная дорога, по которой передвигались вагонетки с рудой. Позже руду стали поднимать на поверхность, помещая вагонетки в клети механизированного копера.

Месторождение считалось очень крупным и перспективным. Однако информации об этом объекте сохранилось не так уж и много. Скорее всего, потому что стратегически важное месторождение старались засекретить.

По данным современных геологов, глубина золотых шахт достигла 50 метров. Но есть и неофициальная версия исследователей-экстремалов (проект Михаила Мишайникова «Рудники Урала»), которые утверждают, что им в ходе современной экспедиции 2011 года в шахту Прииска № 9 удалось достигнуть горизонта 195 метров.

Кстати, фото этой экспедиции, которые можно найти на официальном сайте проекта, приоткрывают ещё одну давнюю карабашскую тайну. Многие жители и гости города спрашивают, куда делся лес со склонов Золотой горы и окрестных гор. Так вот, деревья были вырублены рудокопами для шахтной крепи. Получилось, что некогда росший на горе таёжный лес был перемещён в её недра. На глубоких горизонтах шахты участки деревянной крепи сохранились практически в первозданном виде – холод и лёд буквально «законсервировали» мощные стволы.

Работа Прииска № 9 продолжалась вплоть до начала 1950-х годов. Добыча золота не прекращалась и в годы Великой Отечественной войны. Тем не менее, в середине прошлого века месторождение законсервировали. Разрабатывать золотоносную руду на большой глубине было сложно и опасно. Стоит отметить, что пласты руды в недрах Золотой горы разрушали с помощью направленных взрывов динамита.

За время, прошедшее с момента прекращения деятельности рудника, горные породы в его районе подверглись сильной эрозии и разрушению. Местами шахта затоплена, некоторые выработки завалены оползнями. Деревянная крепь, находящаяся ближе к поверхности, прогнила и уже не способна удерживать тяжёлую скальную породу.

Опытные исследователи отмечают, что посещать такие места без специальной подготовки и спелеологического снаряжения опасно для жизни, Просто так, из любопытства, забираться в старые шахты не следует ни в коем случае. Зато у наших читателей есть прекрасная возможность ознакомиться с редкой страницей истории Карабаша с помощью нашей публикации и обозначенных в ней источников.

Похожие темы

Странно, но мы не нашли ничего похожего.

Источник: kr74-online.ru

Золотые горы

Золотодобывающая промышленность в последние годы остаётся отраслью консервативной. Неожиданные громкие открытия — это достижения эпохи золотой лихорадки: сегодня всё рассчитано, измерено и предсказуемо. Вот уже много лет мировая тройка лидеров по объёму добычи жёлтого металла остаётся неизменной: Китай, Австралия и Россия.

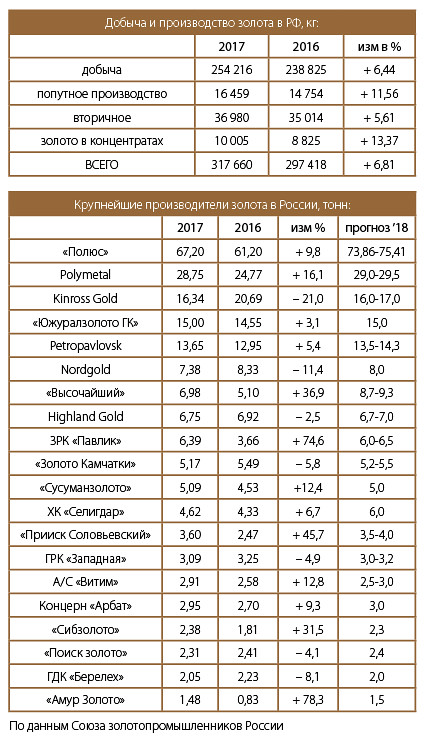

Что касается наших достижений, то Союз золотопромышленников России заявил о том, что в 2017 году производство золота в нашей стране увеличилось на 7%. На нашу родину пришлось 317, 660 тонн золота: здесь и добытый металл, и полученный в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах. Так почему же ситуация в отрасли вызывает тревогу у экспертов?

Золотые рокировки

Впрочем, нельзя сказать, что отрасль проживает год за годом без изменений. Общемировые показатели после нескольких лет стабильного роста в этом году сократились. Сказался, в частности, спад в китайской промышленности: из-за ужесточения экологических требований добыча здесь снизилась, по разным оценкам, на 3-9%. Этот факт не мешает Китаю удерживать мировое лидерство: даже при снижении показателей Поднебесная на треть опережает Австралию, занимающую вторую строчку. В этом государстве показатели на протяжении многих лет стабильно растут (поданным Геологической службы США (USGS), +3,45% в 2017 году), и эксперты говорят о том, что тенденция эта сохранится.

Однако стоит вспомнить, что до 2006 года безусловным мировым лидером в этом направлении была Южная Африка. Тогда золотодобывающие компании страны могли производить до 270 тонн драгметалла в год. Но с тех пор добыча в ЮАР начала планомерно снижаться, и сегодня государство занимает лишь 7-ю строчку рейтинга. По оценкам USGS, добыча золота в Южной Африке находится на уровне 145 тонн в год. Это при том, что Южная Африка всё ещё располагает на своей территории запасами золота объёмом около 6 000 тонн — это второй показатель в мире после Австралии.

Всё уже поделено до нас

Что касается российского рынка, то здесь существенное перераспределение сфер влияние ещё менее вероятно. Примерно 3/4 российской добычи осуществляют 20 компаний, и доля предприятий из ТОП-20, по мнению Союза золотопромышленников, будет только расти. Львиную долю и добычи, и прироста здесь обеспечивает безусловный лидер — компания «Полюс». У предприятия второе место в мире по запасам и стабильное место в десятке сильнейших.

За год объём производства «Полюса» увеличился почти на 10% — до 67 тонн, причём большая часть 50,8 тонн — в Красноярском крае, где расположены основные активы предприятия. Крупнейший из них — рудник «Олимпиада» в Северо-Енисейском районе края, где числится треть запасов компании. В прошлом году на Олимпиадинских золотоизвлекательных фабриках было произведено 36,6 тонн драгоценного металла — это на четверть больше результатов 2016 года. В 25 километрах от Олимпиады расположен второй по величине актив «Полюса» — Благодатное месторождение. В 2017 году объём аффинированного золота, произведённого здесь, составил более 14 тонн, а объём переработки руды превысил 8,1 млн тонн.

«Полиметалл» — второй крупный российский игрок — тоже продемонстрировал рост: по данным Союза золотопромышленников, на 16%, а по информации самой компании — даже на 21%. Росту добычи способствовала активная работа сразу нескольких месторождений компании. На проектные показатели вышел участок кучного выщелачивания на Светлом (предприятие Охотска), а также отличные результаты показали Комаровское (Варваринский хаб), Омолона и Албазино-Амурск.

Активы третьего по величине участника российского золотодобывающего рынка на фоне гигантов выглядят довольно скромно. Нужно отметить, что Kinross Gold — канадская компания, которая, правда, уже больше 20 лет работает в России. Эксперты предприятия заявляют, что санкции не повлияли на работу российских активов, а тот 21%, который компания потеряла на двух российских месторождениях, — результат ожидаемый, и связан он со снижением содержаний запасов.

Примечательно, что Россия с её крупными запасами золота является малоактивным потребителем жёлтого драгметалла — в отличие от того же Китая. В последнее время его потребление выросло, однако не за счёт роста, скажем, электронной промышленности, за счёт пополнения «кубышки».

«Последние годы большая часть добытого в стране золота идёт в Центробанк. Сохраняется и спрос на ювелирное золото. До недавнего времени основным направлением был экспорт, однако сегодня активы перераспределяются. В позапрошлом году в этой части был провал, в 2017 мы наблюдали небольшой рост — до 57 т. Но это несопоставимо с теми 223 т, на которые пополнил свои золотовалютные резервы Центробанк. Он стал самым активным покупателем золота среди мировых центральных банков», — сказала корреспондент Thomson Reuters Диана Асонова.

Существенные резервы

«В 2018 году многие драйверы отрасли сохранятся: ожидается запуск и выход на проектную мощность ряда активов», — отметила Диана Асонова.

Так, «Полюс» уже повысил свой прогноз на 2018 год с первоначальных 2,35–2,40 до 2,375-2,425 млн унций. Компания намерена вывести свой главный новый проект — Наталкинский ГОК — на полную мощность уже во втором полугодии 2018 года вместо ранее анонсированного конца 2018 года. Ожидается, что объём производства золота здесь составит порядка 420–470 тысяч унций в течение всего срока отработки месторождения, а запасы месторождения оцениваются в 16 млн унций золота, и ещё в 34 млн унций — ресурсы.

«2017 год стал для «Полюса» годом преобразований. Мы успешно завершили большинство проектов из портфеля в рамках стратегии развития компании. Нам удалось достичь значительных результатов в модернизации всех ключевых предприятий, на Куранахе мы впервые внедрили технологию кучного выщелачивания.

В декабре 2017 года на Наталкинском ГОКе в рамках горячей пусконаладки было отлито первое золото. В настоящий момент актив работает на 50% от проектной мощности и после выхода на нее этого долгожданного проекта Наталка станет значимым источником доходов и денежного потока для компании. В начале 2017 года мы выиграли аукцион на разработку Сухого Лога, одного из крупнейших в мире неосвоенных месторождений золота, и это должно стать краеугольным камнем для новых возможностей роста «Полюса». Мы ожидаем дальнейшего увеличения общего объема производства золота компанией в 2018 году», — отмечает в официальном пресс-релизе генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачёв.

«Полиметалл» также подтвердил производственные планы на год — 1,55 млн унций в золотом эквиваленте. Ожидается, что основными факторами роста станут запуск и вывод Кызыла на проектные показатели, повторный запуск участка переработки окисленной руды на Майском (Чукотка) и продолжающиеся улучшения в работе Варваринского (Казахстан) и Капана (Армения). Предполагается, что эти активы закроют запланированное снижение содержаний на Хаканджинском и Воронцовском.

Также в этом году Nordgold намерена завершить строительство нового золотодобывающего рудника на месторождении «Гросс». Он располагается на юго-западе республики Саха вблизи от действующего рудника Nordgold «Нерюнгри». Ожидается, что после выхода на полную мощность «Гросс» станет крупнейшим рудником Nordgold в России — он будет добывать около 12 млн тонн руды и производить около 230 000 унций золота в год в течение 17 лет.

«Кроме того, вклад внесут полиметаллические месторождения. Быстринский ГОК «Норникеля» в течение этого года должен дать некоторое количество золота в составе концентрата, который планируется перерабатывать на Красцветмете», — добавила Диана Асонова.

Болевые точки

Таким образом, можно констатировать, что в настоящий момент российская золотодобывающая промышленность не просто чувствует себя очень уверенно, но и имеет существенный задел на будущее. Однако специалисты отрасли видят целый ряд проблемных моментов. О них зашёл разговор на прошедшей в апреле этого года международной конференции «Золото и технологии». Первое, на что обратили внимание эксперты, это финансовые трудности, с которыми сталкиваются и столкнутся золотодобытчики.

«Средняя цена золота на мировом рынке в 2017 году выросла совсем незначительно — на 10 долларов, оставив 1258,5 долларов за унцию. При этом издержки добычи драгоценного металла растут. Самая свежая цифра, имеющаяся на данный момент: общие денежные затраты выросли на 3%. Совокупные издержки с учётом затрат на поддержание добычи выросли на 2% и составили почти 890 долларов на унцию.

По оценкам экспертов, около 8% текущей добычи оказалось в «красной зоне». То есть производители, которые обеспечивают это количество, несут убытки при текущем уровне цен. В дальнейшем аналитики ждут роста затрат. Но при этом и средняя цена на рынке с начала года составила 1331 доллара за унцию — то есть, больше, чем в прошлом году. Все ждут роста, но ожидания не всегда подтверждаются», — отметила Диана Асонова.

Второй большой вопрос — это сырьевая база. Эксперты дружно отмечают истощение запасов — по крайней мере, крупных. Те месторождения, которые 50 лет назад казались бедными, сегодня представляются добытчикам очень даже перспективными — что тесно связано с предыдущим пунктом.

«Мировая база золота насчитывает около 62 000 тонн подтверждённых запасов и 135 000 тонн учтённых прогнозных ресурсов. Лидеры здесь: Австралия, у которой 15% от мировых запасов, Россия — 13%, и ЮАР — 10%. При этом лидер по добыче — Китай. Поднебесная добывает 15% золота в мире, интенсивность использования сырьевой базы них значительно выше, чем у нас.

Мировая обеспеченность добычи запасов — 20 крат (единица, полученная при делении запасов на годовую добычу). В России этот показатель — 30 крат. Как следует из проекта стратегии развития минерально-сырьевой базы, которая сегодня разрабатывается Министерством природных ресурсов, основными активными запасами золота российская промышленность обеспечена на 11-15 лет. Качество сырьевой базы география её размещения, рентабельность возможной разработки и инвестиционные привлекательность — главный фактор, сдерживающий эффективное освоение», — рассуждает президент ООО «РОСГЕО» Виктор Орлов.

Виктор Петрович также отмечает, что российская сырьевая база в основном прирастает за счёт запасов категории С2 — так специалисты называют перспективные запасы, выявленные на основании геологических и геофизических данных с учетом аналогии сходных полезных ископаемых. Примечательно, что западные эксперты эти резервы с предварительно оценёнными не суммируют, так что эксперты считают необходимым составить новую — реальную оценку будущих российских золотых возможностей.

К слову

В 2017 году в горнодобывающей отрасли РФ можно выделить такие события, как запуск новых проектов:

• Наталкинского ГОКа («Полюс») проектной

мощностью 10 млн тонн руды в год;

• Тарынского и Угаханского ГОКов

(«Высочайший»);

• Рябиновой ЗИФ (ХК «Селигдар»);

• ЗИФ на Кирченовском золотосеребряном

месторождении (ГРК «Дархан» входит в

ООО «Урюмкан»);

• проект кучного выщелачивания (КВ) на

Куранахском рудном поле («Полюс Алдан»).

К слову

В марте текущего года «Полюс» сообщил, что фактическая мощность Наталкинской ЗИФ достигла 80% от проектного значения в 10 млн тонн руды в год. С начала года на Наталке было произведено свыше 40 000 унций золота. После выхода на проектную мощность ЗИФ будет ежегодно производить около 450 000 унций золота.

«Это важный этап в развитии Наталки. Мы очень довольны темпами наращивания производительности и в скором времени ожидаем выхода на проектную мощность. Работа Наталкинского ГОКа будет способствовать достижению запланированного объема производства золота Полюсом на уровне 2,8 миллиона унций в 2019 году», — прокомментировал ситуацию генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачёв.

Текст: Кира Истратова

Источник: dprom.online