Перед вами задание от заказчика: сделать описание серег. Как к нему подступиться, если раньше вы никогда не писали о ювелирных украшениях? Предлагаю шпаргалку, которая поможет! Черпайте идеи и лексику!

Серьги-кольца с подвесками

Серёжки и Маринки – они на вечеринке

Начнём с определений. «Серёжки» бывают у берёзки и у Маринки, а украшение носит название «серьги», так что употреблять слово «серёжки», например, для снижения тошнотности – плохая идея. Это словечко подходит только для неформальных текстов вроде постов в соцсетях, и то стоит уточнить у клиента, не против ли он таких вольностей.

Как описать конструкцию серьги: название деталей

У серьги обязательно есть штифт – та иголочка, которую и продевают в ухо. У украшения может быть вставка, которую удерживает каст (оправа). Всё это крепится на основании. Швензой называют подвижную заднюю часть, которая защёлкивает серьгу. Часто серьги бывают с подвеской, которую можно назвать также подвесом или подвесной частью.

Золотые серьги «Крестики»

Серьги различаются типом замка:

- Английский замок – самый популярный и надёжный. За границей его, кстати, называют русским, но это так, ремарка. Швенза цепляется за специальную выемку на штифте. Убедиться в том, что серьга с английским замком надёжно зафиксирована, можно по характерному щелчку.

- Французский замок – серьга на длинной петле, закрывающаяся на подвижную петлю-замочек снизу.

- Итальянский замок – похож на клипсу, но со штифтом для прокола.

Итальянский замок

- Пусета или пуссета, она же «гвоздик». Замок надевается на штифт (пин). Недорогая бижутерия закрывается на силиконовую заглушку, серебряные изделия часто являются штифтовыми – заглушка представляет собой металлический зажим. Качественные пусеты из золота, платины закрываются на винтовую заглушку, которая навинчивается на пин с резьбой.

- Левербек – швенза с ложбинкой на конце, куда вставляется штифт полукруглой формы. Вы наверняка видели такие замки на брелках. На серьгах они встречаются редко, но всё же.

- Скоба – традиционный вид застёжки, использовался уже в самых ранних украшениях. Изогнутая коромыслом швенза подвижна, вставляется в прокол, зацепляется за основу.

- Петля, крючок – недорогая бижутерия может не иметь замка, серьги с петлёй удерживаются в ухе за счёт собственного веса, иногда к ним добавляют силиконовые заглушки.

Серьги без фиксации

Как описать материал, из которого изготовлены серьги

Указание материала обязательно для любого описания украшений. При этом для золота принято указывать пробу: 585 стандарт, 750 это уже премиум-украшения. Также в описании стоит указать цвет сплава – красное (традиционно для России), желтое или лимонное (традиционно для Европы), белое, которое обычно покрыто слоем родия.

Поскольку красное золото сейчас не слишком модно, некоторые производители стали называть его розовым. Действительно розовое золото обычно 750 пробы, остальное маркетинг. Не забывайте указывать и вес изделия!

Золотые серьги — пусеты

Серебряные серьги обычно делают из 925 пробы. Оно может быть родированным, с золочением, или не иметь покрытия. И серебру, и золоту белый родий придает стильный стальной блеск.

Как сделать описание декора серег

Серьги могут быть без вставок. Можно описать обработку металла – гладкий/ глянцевый/ полировка; матирование/ грубое матирование/ сатинирование; рельефный, фактурный, мятый. Серебро бывает с чернением, оксидированием.

Если серьги украшены эмалью, уточните, какая именно это эмаль. Горячая – это покрытие на века, по сути, это художественное стекло. Работа с горячей эмалью – искусство, эмальер тратит на создание украшения долгие часы. Так что этот факт можно упомянуть в описании. Холодная эмаль – это эпоксидная смола.

Она недолговечна, а работать с ней в разы проще.

Серьги-капли с сатинированием — лёгким матированием

Как описать камни в серьгах

При наличии вставок нужно их описать. Назовите камень – сапфир, изумруд, рубин, жемчуг, бриллиант. Можно указать тип его обработки – кабошон, огранка «маркиз», «принцесса», «багет» и т.д. Узнайте происхождение камня. Если он натуральный, это является преимуществом, не забудьте его упомянуть.

Для натуральных драгоценных камней принято указывать их вес, для крупных бриллиантов – качество.

Официальных классификаций камней на драгоценные, полудрагоценные и поделочные несколько, и ни одна из них не совпадает с традицией, принятой в ювелирной торговле. Драгоценными в продажах принято называть камни первого порядка: изумруды, сапфиры, рубины.

Бриллиант тоже относится к драгоценным камням, но его принято именовать отдельно: «серьги с драгоценными камнями и бриллиантами». Не стоит называть драгоценными такие камни как, например, топаз, танзанит, аквамарин. Драгоценными можно назвать только камни естественного происхождения. Если сапфир у вас выращенный (гидротермальный или ещё какой), называть его в описании драгоценным никак нельзя – дело чуть ли не подсудное.

Описывая серьги, можно рассказать о посадке камней, поскольку их названия часто повторяются в поисковых запросах. Сейчас популярны «дорожки», паве. С дореволюционных времен не теряют актуальности «малинки», когда вокруг центрального камня расположено много мелких. Такую рассадку в европейской традиции называют «гало».

Источник: dzen.ru

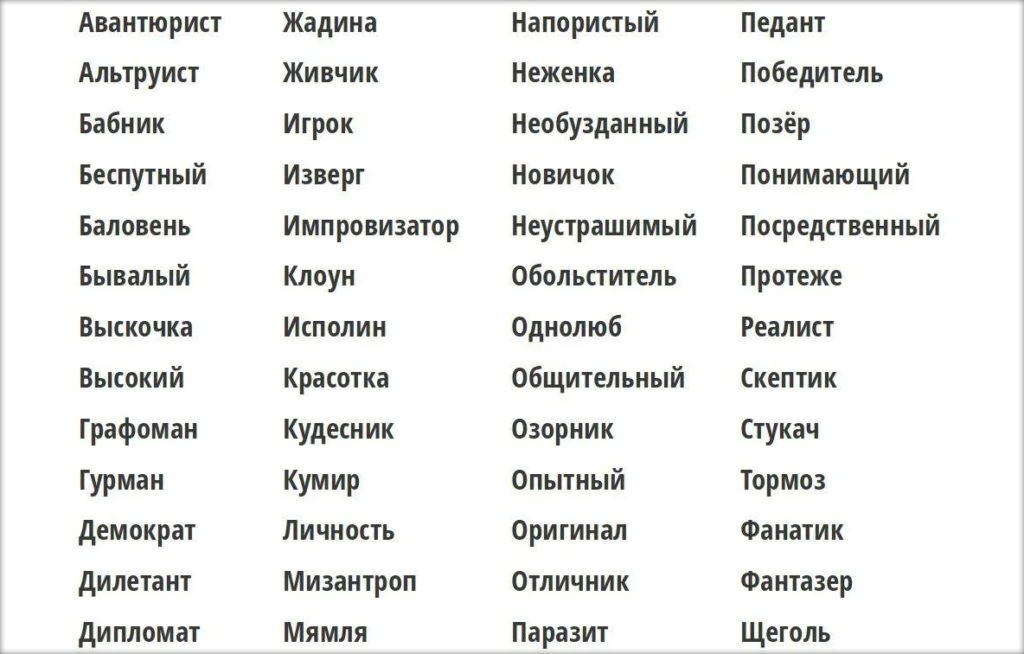

Какие прилагательные подобрать к слову «украшение «?

Какое прилагательное можно подобрать к слову украшение?

Какие эпитеты подобрать к слову украшение?

Каким бывает украшение?

комментировать

в избранное up —>

[поль зоват ель забло киров ан] [321K]

4 года назад

Мои варианты ответов со словом «украшение»

- Неожиданное украшение.

- Красивое украшение.

- Отменное украшение.

- Многослойное украшение.

- Золотое украшение.

- Драгоценное украшение.

- Бронзовое украшение.

- Платиновое украшение.

- Изумрудное украшение.

- Бриллиантовое украшение.

- Неожидаемое украшение.

- Неожиданное украшение.

- Мужское украшение.

- Женское украшение.

- Унсекс украшение.

- Детское украшение.

- Старинное украшение.

- Аникварное украшение.

- Современное украшение.

- Русское украшение.

- Африканское украшение.

- Человеческое украшение.

- Фантастическое украшение.

- Самодельное украшение.

- Раритетное украшение.

- Древнерусское украшение.

- Лепное украшение.

- Гипсовое украшение.

- новое украшение.

- Востребованное украшение.

- спрятанное украшение.

- Тайное украшение.

- Фантастическое украшение.

- Необычное украшение.

- Пластмассовое украшение.

- Деревянное украшение.

- Пластиковое украшение.

- Многообещающее украшение.

- Свадебное украшение.

- меховое украшение.

- Шерстяное украшение.

- Песочное украшение.

- Бисерное украшение.

- Царское украшение

- Королевское украшение.

- Христианское украшение.

- Востребованное украшение.

- Заказное украшение.

- Подарочное украшение.

- Отравленное украшение.

- Заколдованное украшение.

- Заговоренное украшение.

Мир никогда бы не узнал о стихотворениях и художественной литературе, если бы не было эпитетов. Именно благодаря ним во время чтения произведения наше воображение создает соответствующие картинки. Рассмотрим виды и свойства эпитетов, их роль в литературе с примерами.

Что такое эпитет?

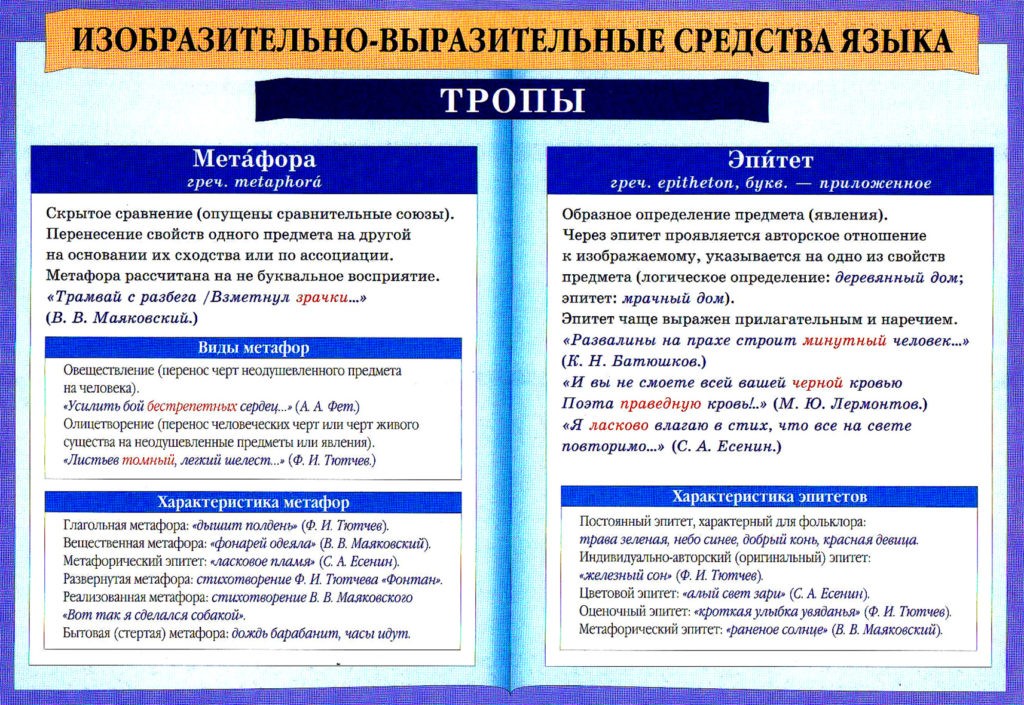

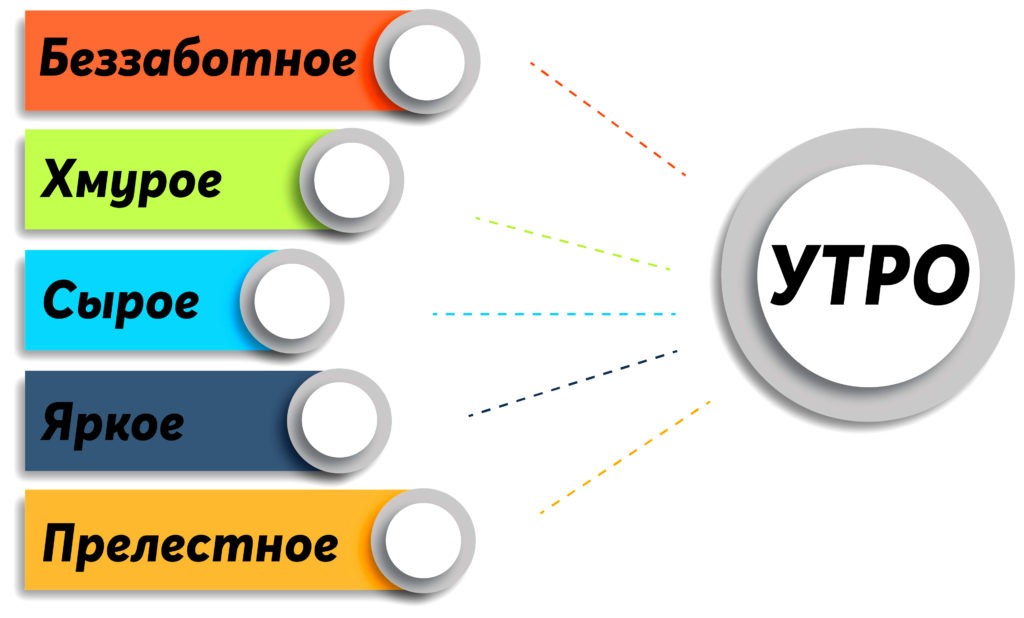

Эпитет является разновидностью троп – стилистической фигурой речи, словом или выражением, которое используется в переносном значении и повышает образность, художественную выразительность языка. Эпитет выступает в качестве определения при слове, улучшает красоту произношения.

Относительно эпитетов возникает много споров, и в теории литературы нет строго прописанных правил их употребления. Поэтому они присутствуют как в поэтической речи, так и в прозе.

Независимо от разновидности, эпитеты не дают новой информации о предметах, которые характеризуют. Они лишь подчеркивают их особенности, придают художественную окраску. Примеры эпитетов:

- ласковое море;

- свинцовые тучи;

- веселенькая расцветка;

- хрупкие цветы;

- серебряный дождь;

- острое слово;

- каменное лицо;

- золотой век;

- столетняя война;

- гусиный шаг;

- спортивная осанка.

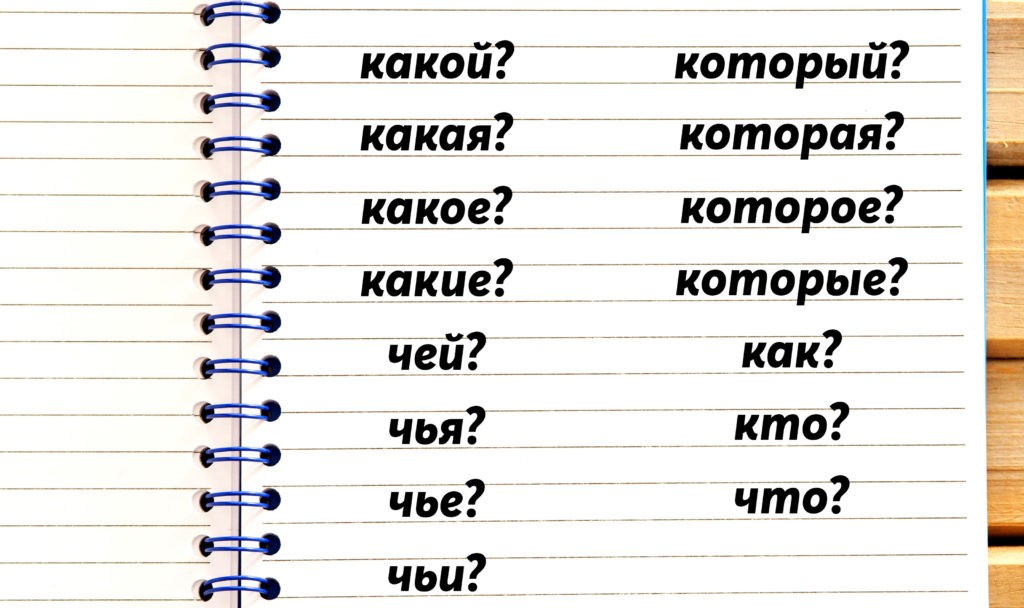

На какие вопросы отвечает эпитет?

Будучи определением, эпитет обозначает свойство, признак либо качество предмета. Соответственно, отвечает на те же вопросы, что и определение: какой? чей? который?, а также их производные (какая? чья? которое? и т.п.). Реже эпитет отвечает на вопрос как? Таким образом, все зависит от контекста и части речи, которая выступает эпитетом.

Интересный факт: некоторые эпитеты прочно вошли в наш обиход и стали устойчивыми словосочетаниями. Например, невыносимая жара, унылая осень, грустная пора, добрый молодец и другие.

Какими частями речи могут быть эпитеты?

Мнения специалистов по этому вопросу разделились. Некоторые уверены, что эпитеты могут быть исключительно прилагательными. Другие допускают, что если в предложении определенные языковые единицы выступают в качестве определения объекта, то и они тоже могут считаться эпитетами. Например, в данном случае эпитеты являются причастиями:

Поседевший лес, грохочущий ливень – отвечают на вопрос какой? и обозначают признаки предметов по действию.

Вы идете по испещренной тенями дорожке – эпитет выражен причастным оборотом, отвечает на вопрос какой?

В этом примере видим в качестве эпитетов существительные, которые служат приложением:

Баловник-невежа, ветер-бродяга, утес-великан и т.п. – задается вопрос кто? что?

Числительные могут становиться эпитетами, когда они используются не в прямом смысле, а для украшения высказывания:

Третьи руки, вторая жизнь – следует отличать от обычного выражения, например, пятый месяц, первое яблоко и т.п. Это уже будут не эпитеты, а обыкновенные порядковые числительные.

Интересно: Фразеологизм. Что такое фразеологизм, виды, происхождение, примеры, значение и функции

Когда в роли эпитета выступает наречие, он будет отвечать на вопрос как? Например: безмерно счастлив, горячо любить и др. В предложении:

Эпитеты-существительные

Безумно свистит этот вечный мотив посредине жизни – наречием-эпитетом автор показывает свое восприятие ситуации.

Волны несутся, гремя и сверкая – в действительности волны не сопровождаются подобными эффектами, однако такое выражение сразу вызывает у читателя определенный образ в виде неспокойного моря или океана, приближающегося шторма.

В редких случаях эпитеты могут выступать местоимениями, а также глаголами. Например, как в стихотворении А. Ахматовой:

Звенела музыка в саду

Таким невыразимым горем.

Здесь эпитет «таким» является местоимением, при помощи которого поэтесса передает душевное состояние своего героя. А в словосочетании «вызваться помочь» троп выступает в качестве глагола.

Какую роль играют эпитеты?

Эпитеты служат, главным образом, усилителями художественной выразительности. Они придают нашей речи или произведению образность, яркость, поэтическую окраску. Обычно тропы указывают на определенное свойство, черту предмета (объекта) и тем самым вызывают соответствующие эмоции, отношение к нему.

Если обобщить информацию из различных источников и авторов, то эпитеты выполняют следующие функции:

- характеризуют предмет образно;

- передают отношение автора/его литературного персонажа/рассказчика к описываемому предмету либо событию, ситуации и т.д.;

- задают определенное настроение, создают атмосферу;

- объединяют все вышесказанное.

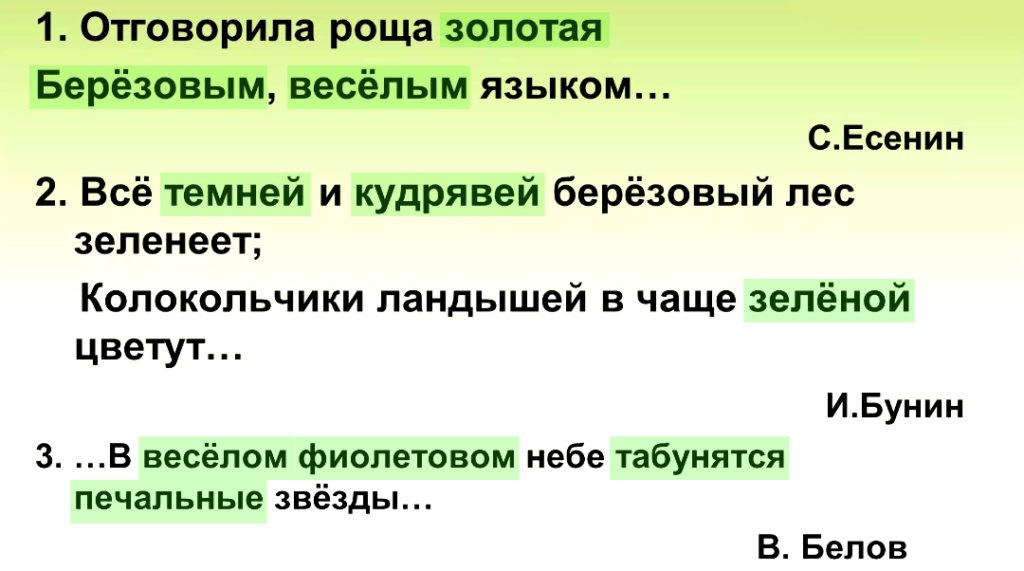

В поэтической литературе важность троп особенно хорошо прослеживается. Рассмотрим в качестве примера фрагмент стихотворения А. Пушкина «Зимняя дорога»:

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,

На печальные поляны

Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит,

Колокольчик однозвучный

Утомительно гремит.

Выделенные слова являются эпитетами, которые выполняют все три основные функции. Из этих восьми строчек читатель узнает, что действие происходит ночью, окрестности освещаются лунным светом.

Создается грустная атмосфера, ощущается тоска и утомление. Если убрать эпитеты из стихотворения либо заменить простыми словами без эмоциональной окраски, потеряется всякий смысл произведения.

Особую роль эпитеты играют в поэзии – авторы используют их в качестве стихотворного инструмента. Расположение определения после основного слова называется инверсией эпитета. Например, как у А. Пушкина:

Твоих оград узор чугунный;

И пунша пламень голубой.

Возможен вариант, когда определяемое и эпитет разделены другими словами:

В синем сумраке белое платье

За решеткой мелькает резной.

Некоторые авторы считают, что подобное разделение лишь усиливает эффект, значение и эмоциональный окрас эпитета. А когда эпитет и основное слово расположены на разных строчках стихотворения, возникает так называемый эффект «разрыва звучания»:

Все как было. Только странная

Воцарилась тишина.

Интересный факт: подобные способы расположения эпитетов позволяют автору создать особую риторическую фигуру – хиазм. При этом происходит крестообразная перестановка слов. Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины (М. Цветаева).

Какие бывают эпитеты?

Ввиду того, что специалисты не могут придти к единому мнению даже по поводу определения эпитетов, неудивительно, что возникло множество их классификаций:

- По происхождению.

- По стилистическому подходу.

- По составу.

- По способу обозначения соответствующего признака.

Интересно: Ящик Пандоры – что такое, смысл, происхождение, примеры употребления фразеологизма

По происхождению эпитеты бывают:

- общеязыковые;

- народно-поэтические;

- авторские.

Общеязыковые эпитеты широко распространены и часто употребляются. Они превратились в устойчивые выражения. Это самая численная группа. Любой из нас может понять смысл такого эпитета, несмотря на переносное значение. Также они зачастую являются прилагательными. Например:

- пламенная речь – в значении быстрая, активная речь;

- птичий язык – непонятный язык;

- гробовая тишина – абсолютная тишина.

Значение народно-поэтических эпитетов тоже всем понятно, но пришли они из фольклорного искусства. Как правило, это прилагательные в краткой форме либо с перенесенным ударением. Например: чисто поле, сине море, честные гости.

Иногда такой эпитет может стоять за словом, которое он определяет – орешки непростые, скорлупки золотые. Бывают народно-поэтические эпитеты и в форме существительных: грусть-тоска, царь-батюшка и т.п.

Авторские эпитеты обычно не употребляются в широком смысле. Они так и называются, поскольку придуманы авторами художественных произведений с целью показать отношение к герою, предмету, событию. Примеры:

- мармеладное настроение (А. Чехов);

- убийственная тайна (А. Пушкин);

- маленький характер (А. Герцен).

По стилистическому подходу выделяют эпитеты:

Эпитет на примере творчества А.С. Пушкина

По способу обозначения соответствующего признака эпитеты делятся на виды:

- Метафорический – указывает на признак в переносном значении, не реальный. Источником служит другой предмет, имеющий какое-либо сходство с определяемым. Например: жадное пламя, задумчивые ночи.

- Метонимический – указывает на признак, взятый с другого предмета по смежности. Например: левый марш, одинокий рассвет.

За пределами представленных классификаций можно выделить следующие разновидности эпитетов:

- Постоянные. Выражают неизменное свойство – черный ворон, косолапый мишка.

- Эмоциональные. Создают настроение, атмосферу – унылая пора.

- Оценочные. Характеризуют предмет или ситуацию – чудесный вечер.

- Сквозные. Один эпитет может употребляться с разными словами – застенчивые луга, застенчивый укор.

Интересно: Фразеологизм. Что такое фразеологизм, виды, происхождение, примеры, значение и функции

Прилагательные в роли эпитетов

Чаще всего в роли эпитетов выступают именно прилагательные. При этом они служат в роли красочных определений. К примеру:

Статные осины высоко лепечут над вами.

Могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы.

Ошибочным является мнение, что любое прилагательное является эпитетом. Чтобы отличать их и легко находить в тексте именно тропы, следует обращать внимание на роль слова-определения.

Сравним два словосочетания: теплый дом и теплые отношения. В первом варианте слово «теплый» служит лишь констатацией факта, оно никак не влияет на эмоциональное восприятие и не приукрашивает высказывание. Во второй фразе читатель сразу понимает, что речь идет о хороших отношениях.

Примеры эпитетов-прилагательных в русском языке

Многие из эпитетов-прилагательных стали постоянными и часто употребляемыми. Например: синее море, красна девица, глухая ночь, стальные нервы, ясный месяц, белые рученьки, добрый конь, трескучий мороз, чисто поле.

Интересный факт: в повседневной жизни мы чаще всего не замечаем, как употребляем эпитеты. Например, выражения “бархатные ночи” или “золотые ручки” тоже являются тропами. В общении эпитеты помогают нагляднее описать происходящее или наше отношение к нему.

Примеры эпитетов из художественной литературы

В художественной литературе невозможно обойтись без использования эпитетов, иначе произведение ничем не будет отличаться от учебника или научной статьи. Это один из ключевых способов увлечь читателя в рассказ, роман, повесть, не говоря уж о поэзии.

Богата эпитетами лирика С. Есенина:

Закружилась листва золотая

В розоватой воде на пруду,

Словно бабочек легкая стая

С замираньем летит на звезду.

И не менее удачно использовал их А. Пушкин:

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,

На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела,

И ты печальная сидела –

А нынче… погляди в окно:

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

Авторские эпитеты

Эпитеты, придуманные авторами, обычно остаются только в их произведениях. Хотя особенно удачные фигуры находят широкое распространение:

- равнодушно-желтый огонь – А. Ахматова;

- скучный берег, вольное море – А. Пушкин;

- в глуши задремавшего бора – Н. Рубцов;

- чурбанное равнодушие – Д. Писарев;

- малиновая улыбка – И. Анненский;

- лицо тысячеглазового треста – В. Маяковский.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: kipmu.ru