В отдельных сферах денежного оборота и в различные периоды при определенных условиях применяются различные виды денег.

К древнейшим видам денег относятся товары, которые использовались повседневно, а при обмене служили всеобщим эквивалентом: продовольственные (скот, соль, чай, зерно, рис и др.), меховые шкурки пушных зверей, орудия труда (мотыги, топоры, ножи, лопаты), украшения (кольца, браслеты, цепочки). Постепенно роль денег перешла к металлам, сначала в виде слитков разной формы, а в VII в. до н.э. в виде чеканных монет. До капитализма роль денег выполняли медь, бронза, серебро, в некоторых странах (в Ассирии и Египте) еще в древности, за два тысячелетия до н.э., золото. С развитием товарного производства золото и серебро стали денежными товарами.

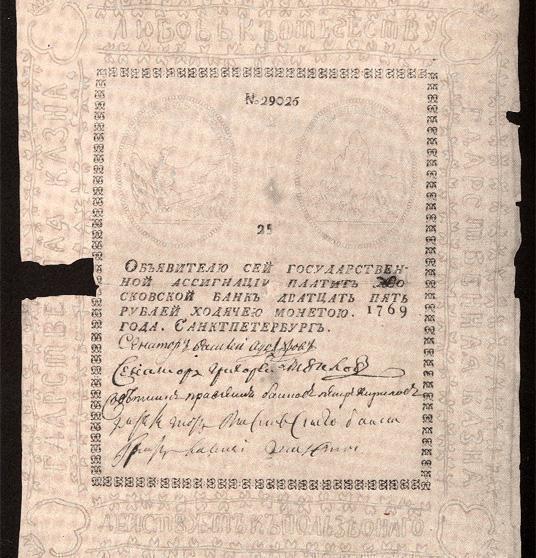

Нам более всего привычны бумажные деньги. Впервые они появились в Китае в средние века. О них упоминает Марко Поло, посетивший Китай в 1268 г. В Европе выпуск бумажных денег (бумажно-денежная эмиссия) относится к концу XVIII в. В России бумажные деньги — ассигнации — впервые были введены при Екатерине II. Сегодня деньги чаще всего принимают форму почти ничего не стоящей бумаги или депозитов в банке.

История бумажных денег России /Появление ассигнаций

Приведенные примеры показывают различие между тремя основными видами денег: товарные (действительные) деньги, символические деньги (знаки стоимости) и кредитные деньги.

Товарные (действительные) деньги имеют ту же ценность при торговле ими как обыкновенным товаром или при любом другом способе их использования, какую они имеют в качестве денег.

На территории Беларуси монеты появились в конце II — начале III века нашей эры. Ими стали древнеримские серебряные монеты — динарии. Затем в VIII—X вв. обращались монеты стран арабского востока, в X-XI вв. — византийские и западноевропейские, а в XI—XIII монеты древней Руси.

С XIV века серебряные монеты стал выпускать Виленский монетный двор, который в XVI веке стал единым центром монетной эмиссии Великого княжества Литовского. С этого времени в обращении стали преобладать национальные монеты и монеты Речи Посполитой, а также монеты России, Прибалтики, Германии, Венгрии и других стран. С присоединением к Российской империи (1772, 1793, 1795 гг.) на территории Беларуси обращались преимущественно российские монеты.

Во второй половине XIX века страны перешли к золотому обращению. Ведущей из этих стран была Великобритания, которая вместе со своими колониями и доминионами занимала первое место по добыче золота. Причинами перехода к металлическому обращению и, прежде всего, к золотому, послужили свойства благородного металла, делающего его наиболее пригодным для выполнения назначения денег: однородность по качеству, делимость и соединяемость без потери свойств, портативность (большая концентрация стоимости), сохраняемость, сложность добычи и переработки.

Появление символических денег при золотом обращении было вызвано объективной необходимостью:

Как делают металлические деньги. Репортаж

— золотодобыча не поспевала за производством товаров и не обеспечивала полную потребность в деньгах;

— золотые деньги высокой портативности не могли обслуживать мелкий по стоимости оборот;

— золотое обращение не обладало в силу объективности экономической эластичностью, т.е. быстро расширяться и сжиматься;

— золотой стандарт в целом не стимулировал производство и товарооборот.

Золотое обращение просуществовало в мире относительно недолго — до первой мировой войны, когда воющие страны для покрытия своих расходов осуществляли эмиссию бумажных денег. Постепенно золото исчезло из обращения.

Заместители действительных денег — символические деньги – это средство платежа, чья стоимость или покупательная способность в качестве денег превосходит издержки их производства или ценность при альтернативном использовании.

Так, например, банкнота в 100 долларов США стоит гораздо больше в качестве денег, чем просто листок высококачественной бумаги размером 3×6 дюймов.

Существенным условием для существования символических денег является наличие контроля над правом их производства. Право выпуска символических денег присваивает себе государство. Разность между номинальной стоимостью выпущенных денег и стоимостью их выпуска образуют эмиссионный доход казны, являющийся существенным элементом государственных поступлений.

Современные деньги принимаются в качестве платежа еще и потому, что этого требует закон. Такие деньги являются декретными деньгами, или законными средствами платежа. Законное средство платежа — это деньги, которые правительство провозгласило обязательными для приема при обмене и в качестве законного способа уплаты долгов.

Важнейшим недостатком символических денег является то, что они поступают в оборот без необходимой увязки с потребностями в денежных знаках (для оплаты товаров, услуг и других потребностей). Чрезмерный их выпуск в обращение приводит к обесцениванию денег, уменьшению их покупательской способности. Данный недостаток в значительной мере устраняется благодаря применению кредитных денег.

Кредитные деньги — это средство обмена, которые представляют собой обязательство частного лица или фирмы.

Они возникли с развитием товарного производства, когда купля-продажа осуществляется с рассрочкой платежа (в кредит). Их появление связано с функцией денег как средства платежа, где деньги выступают обязательством, которое должно быть погашено через заранее установленный срок другими видами денег. Изначально экономическое значение этих денег — сделать денежный оборот эластичным, способным отражать потребности товарооборота в наличных деньгах, экономить другие виды денег, способствовать развитию безналичного оборота.

Можно выделить следующие основные пути развития кредитных денег:

Вексель представляет собой безусловное обязательство должника уплатить определенную сумму кредитору в заранее оговоренный срок.

Выделяют следующие виды векселей:

— финансовый (долговое обязательство, возникшее из предоставления в долг определенной суммы денег);

— казначейский (когда должник — государство, выпускающее их для покрытия дефицита государственного бюджета и кассового разрыва);

— дружеский (векселя выставляются друг на друга с целью последующего учета их в банке);

— бронзовые (не имеющие реального обеспечения).

Коммерческий вексель является, с одной стороны, средством оформления коммерческого кредита, предоставляемого в товарной форме продавцами покупателям в виде отсрочки долга за проданный товар (оказанные услуги), с другой — ценной бумагой, в которой содержится обязательство векселедателя уплатить определенную денежную сумму векселедержателю независимо от оснований выдачи векселя.

Различают две разновидности коммерческого векселя — простой и переводной.

Простой вексель (соло-вексель) — письменный документ, содержащий обязательство одного лица (векселедателя) уплатить определенную денежную сумму определенному лицу (ремитенту или первому получателю) в установленный срок или по требованию. Переводной вексель (тратта) — письменный документ, содержащий безусловный приказ одного лица (векселедателя или трассанта), обращенный к другому лицу (плательщику или трассату), об уплате определенной денежной суммы определенному лицу (ремитенту или первому получателю) в установленный срок или по требованию.

Трассант (векселедатель) — лицо, выписавшее вексель. Трассат (плательщик) — лицо, к которому выставлен вексель. Ремитент — первый получатель или первый векселедержатель, в пользу которого выставлен вексель.

Банкнота — кредитные деньги, выпускаемые центральным (эмиссионным) банком страны. Впервые банкноты были выпущены в конце XVII в. на основе переучета частных коммерческих векселей. Первоначально банкнота имела двойное обеспечение: коммерческую гарантию, поскольку выпускалась на базе коммерческих векселей, связанных с товарооборотом, и золотую гарантию, обеспечивающую ее обмен на золото. Такие банкноты назывались классическими, имели высокую устойчивость и надежность. Центральный банк обладал золотым запасом для обмена, что исключало обесценение банкноты.

В отличие от векселя банкнота представляет собой бессрочное долговое обязательство и обеспечивается общественной гарантией центрального банка, который в большинстве стран стал государственным. Современная банкнота потеряла по существу обе гарантии: не все векселя, переучитываемые центральным банком, обеспечены товарами, и отсутствует обмен банкнот на золото.

Чек — письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате определенной суммы денег чекодержателю или о перечислении ее на другой текущий счет. В чековом обращении участвуют: чекодатель (владелец счета), чекополучатель (кредитор чекодателя) и плательщик по чеку (кредитное учреждение).

Впервые чеки появились в обращении в XVI—XVII вв. в Великобритании и Голландии одновременно. С развитием кредитной системы они получили широкое распространение. Различают три основных вида чеков:

— именной — на определенное лицо без права передачи;

— предъявительский — без указания получателя;

— ордерный — на определенное лицо, но с правом передачи посредством индоссамента на обороте документа.

Электронные деньги — результат автоматизации банковских операций.

Внедрение ЭВМ в кредитных учреждениях создало условия для замены чеков кредитными карточками.

Кредитные карточки — средство расчетов, замещающее наличные деньги и чеки, а также позволяющее владельцу получить краткосрочную ссуду в банке. Выпускаются они кредитными учреждениями на базе счета клиента в форме пластиковой карточки с нанесенной на ней встроенной микросхемой. Кредитные карточки применяются для получения наличных денег и для расчетов на предприятиях торговли и сервиса.

Источник: studopedia.su

1.2. Виды и формы денег. Эволюция денег

По поводу определений денег, их форм и видов не существует единых, общепризнанных толкований.

При анализе видов и форм денег рассматриваются результаты их эволюции.

Видом денег называется их классификация по природно-функциональному признаку.

Это наиболее значимый критерий классификации денег. В рамках каждого вида денег можно выделить (классифицировать) деньги по формам. При этом выделять разные формы денег.

По внешнему выражению (воплощению) определенного вида денег различают такие формы денег, как наличные и безналичные деньги.

По стоимости деньги делятся на такие формы, как полноценные и неполноценные деньги.

Полноценные деньги — это деньги, покупательная (номинальная) стоимость которых соответствует их реальной (товарной) стоимости.

Неполноценные деньги — это деньги, покупательная (номинальная) стоимость которых превышает их реальную (товарную) стоимость.

В эволюции денег можно выделить такие их виды, как товарные, металлические, бумажные, кредитные и новый вид кредитных денег — электронные деньги.

Товарные (первобытные, вещные, региональные) деньги — вид денег, представляющий собой реальные товары, выступающие в качестве регионального эквивалента, покупательная способность которых основывается на их товарной стоимости.

Уже в глубокой древности, на самых ранних этапах развития натурального товарообмена участники рынка стремились к справедливому (эквивалентному) обмену, для чего требовалось определить меновую стоимость каждого товара. Для решения этой проблемы люди выбирали определенный товар (как правило самый распространенный в этом регионе), потребительская стоимость которого определялась общепризнанными затратами времени на его изготовление, и использовали его в качестве единой меры стоимости для определения меновых цен всех других товаров и услуг, а также для расчетов между участниками рынка в качестве средств платежа. У разных народов роль денег играли разные товары: у землевладельцев – это была мера зерна, у скотоводческих племен – скот, у северных народов – пушнина, степные народы Евразии использовали в качестве денег бронзовые наконечники стрел, и др.

В целом товарные деньги можно разделить на подвиды:

— растительного происхождения – зерно, плоды, табак, чай и др.;

— животного происхождения – скот, меха, кораллы, раковины и др.;

— изготовленные из какого-либо вещества – орудия труда; украшения, золотой песок и др.

По внешнему выражению (воплощению) товарные деньги только наличные.

По стоимости товарные деньги могут быть как полноценными, так и неполноценными. Примерами неполноценных товарных (вещных) денег являются, например, морды куниц, применяемые лесными народами. Экономический субъект, принимавший вещные деньги в обмен на товар (услугу), не собирался их потреблять, поэтому стала возможной замена полноценных товарных денег неполноценными.

Несовершенство товарных денег заключалось в их слабой делимости и недостаточной транспортабельности. Эти недостатки устраняют металлические деньги.

Металлические деньги (медные, серебряные и золотые) в большей степени узнаваемы, долговечны, более транспортабельны по сравнению с региональными деньгами.

Металлические деньги – это товарные деньги, материальной основой которых являются драгоценные металлы и, прежде всего, золото.

Драгоценные металлы (особенно золото и серебро) вытеснили товарные деньги, так как обладают уникальными физико-химическими свойствами, которые отсутствуют у товарных денег:

- Редкость (ограниченность);

- Узнаваемость;

- Качественная однородность;

- Количественная делимость;

- Сохранность от порчи;

- Портативность.

- Их выпуск и изъятие из оборота обусловлены существующими (!) потребностями хозяйственного оборота, а не динамикой государственных доходов и расходов, то есть экономическая природа кредитных денег существенно отличается от природы бумажных денег. В случае нарушения этой связи, кредитные деньги «превращаются» в бумажные;

- Автоматическое регулирование оборота кредитных денег происходит по их совокупности во всей национальной экономике.

- Абстрактность – на векселе не указан конкретный вид сделки;

- Бесспорность – обязательная оплата долга вплоть до принятия принудительных мер после составления нотариусом акта о протесте;

- Обращаемость–передача векселя как платежного средства другим лицам с передаточной надписью на его обороте (жиро или индоссамент), что создает возможность взаимного зачета вексельных обязательств.

- Получить деньги по истечении срока платежа;

- Учесть вексель в банке и получить деньги за вычетом учетного процента;

- Использовать как средство платежа при покупке товаров, если поставщик согласен принять вексель в качестве платежа.

- По срочности – вексель представляет собой срочное долговое обязательство, а банкнота – бессрочное.

- По гарантии – вексель выпускается в обращение отдельным предпринимателем и имеет индивидуальную гарантию, банкнота выпускается в настоящее время центральным банком и имеет государственную гарантию.

- по происхождению – бумажные деньги возникли из функции денег как средства обращения, банкнота–из функции денег как средства платежа;

- по методу эмиссии — бумажные деньги выпускает в обращение казначейство, банкноты – центральный банк;

- по возвратности – классические банкноты по истечении срока векселя, под который они выпущены, возвращаются в центральный банк, бумажные деньги остаются в каналах обращения;

- по разменности – классическая банкнота по возвращении в банк разменивалась на золото или серебро, бумажные деньги всегда были неразменными.

- Банковское кредитование хозяйства, которое обеспечивает связь денежного обращения с динамикой воспроизводства общественного капитала;

- Банковское кредитование государства, когда банкноты эмитируются взамен государственных долговых обязательств;

- Прирост официальных золотовалютных резервов в странах с активным платежным балансом.

- удобство. Электронные деньги должны быть простыми при использовании в обоих направлениях — как при их получении, так и при их расходовании.

- безопасность. Осуществление трансакций должно иметь высокий уровень безопасности посредством использования криптографических технологий.

- анонимность. Требование анонимности является важным условием осуществления электронных трансакций.

- универсальность. Электронные деньги должны быть хорошо известными и принимаемыми в широкой коммерческой зоне.

- оффлайновая совместимость. Плательщик должен иметь возможность свободно переводить денежную стоимость получателю в любое время без аутентификации третьей стороной;

- поддержка микроплатежей. Электронная платежная система должна не только технически поддерживать возможность проведения платежей низкого номинала (речь идет о платежных операциях на сумму от 0,001 до 10 долл.), но и обеспечивать рентабельность проведения таких платежей;

- двусторонность. Должна существовать возможность передачи электронных денег другим пользователям;

- портативность. Использование электронных денег не должно зависеть от физического местоположения их держателей.

- делимость. Электронные деньги должны делиться на части;

- долговечность. Электронные деньги не должны иметь срока годности.

Источник: studfile.net

Какие деньги из бумаги, серебра, золота и прочих металлов были первыми в России

Цивилизация описала новый виток, когда способ обмена товара на иной товар перестал устраивать человечество. Требовался универсальный товар, который, сохраняя свои полезные свойства, мог стать мерилом человеческого труда относительно прочих услуг и предметов. Островные государства использовали ракушки.

Сельскохозяйственные регионы измеряли товар количеством домашнего скота или весом продуктов. Но постепенно на первую роль выдвинулся металл. На славянских землях мерой веса, привязанного к серебру, выступала древнейшая русская гривна (68,22 грамма). Исследователи истории часто привязывают массу гривны либо к римскому денарию (1 гривна к 20 денариям), либо к восточному дирхему (1 гривна к 25 дирхемам).

Отправьте фото удобным вам способом

Деньги Древней Руси

Денежное обращение формируется на Руси с конца VIII по начало X века. К этому времени привезённые из Европы серебряные денарии отходят в прошлое, а их место начинают занимать куфические монеты с востока. Основная их часть состояла из дирхемов, но встречались и серебряные драхмы сасанидских царей Ирана (IV — VII век). Имелось два региона — Волжская Булгария и юг Хазарии, где появилась собственная чеканка дирхемов, скопированная с восточных монет. Торговые операции русского купечества осуществлялись при помощи византийских и арабских монет из золота и серебра.

Первые русские монеты

Как раз византийские солиды послужили образцом для златников — первых русских монет из золота. Сохранена весовая норма и размер, выдержана проба металла. Даже внешний облик златника напоминает его византийского собрата. Обе стороны заняты портретами владык.

Если на одной стороне располагался лик Владыки Небесного – Иисуса Христа, то другая была отдана князю – Владыке Земному. Златники чеканились лишь при Владимире Святославиче. Найдены златники с двумя вариантами дуговой надписи: «ВЛАДИМИРѢ НА СТОЛѢ» («Владимир на престоле») и «ВЛАДИМИРѢ А СЕ ЕГО ЗЛАТО» («Владимир и его золото»). Вес златника (около 4,2 грамма) впоследствии стал весовой нормой золотника («мал золотник, да дорог»).

Судьба сребреников – первых русских монет из серебра – оказалась продолжительнее. Кроме Владимира их выпускали Святополк и Ярослав. Самые поздние сребреники появились уже в самом конце XI века при Олеге Святославиче. Исследовали расписали технологию производства сребреников, как отличную от изготовления восточной монеты.

Кружки не вырезались из серебряных пластин, а производились литьём. Уже при Владимире изображение Христа сменяется трезубцем – родовым знаком Рюриковичей. Одна из сторон поздних сребреников изображает архангела Михаила, а на обороте выбита надпись «Господи, помоги Михаилу». Наиболее впечатляет новгородский сребреник Ярослава Мудрого.

Его форма, приближенная к идеальному кругу, долгое время вызывала сомнение в подлинности монеты. И златник, и сребреник чеканились не столько для нужд денежного обращения, сколько для представительских расходов и награждений.

Отправьте фото удобным вам способом

Первые медные монеты России

У меди, как монетного металла, на Руси сложилась непростая история. Первой русской медной разменной монетой можно считать пуло. Скопированная с денег Золотой Орды монетка являлась средством расчёта с конца XIV века. Выпускали пуло Московское и Нижегородское княжества. Особенно преуспело в чеканке княжество Тверское.

Кроме обозначения места чеканки на монетах можно обнаружить конных или пеших воинов, а также зверей и птиц. Иногда встречаются и княжеские имена. Деньга новгородская обменивалась на 120-140 пуло. Деньга московская стоила вдвое дешевле. В результате реформ соотношение пуло к деньге и появившейся после копейке могло сильно меняться.

Попытку массово внедрить в оборот медные деньги предпринял Алексей Михайлович. Из-за серьёзного дефицита серебра при выпуске монеты решено было уравнять с ним медь. Идея сулила неслыханную прибыль, ведь теперь из фунта меди, который стоил всего 12 копеек, производили монеты на сумму в 10 рублей. 20 апреля 1656 года медные монеты запустили в оборот.

Однако параллельное хождение меди и серебра привело к ряду проблем. Жалованье из казны платили медными деньгами, тогда как обратно в казну в виде налогов и недоимок в обязательном порядке принимали лишь деньги из серебра.

Линейка меди по царскому указу включала в себя полтинник, полуполтинник, гривну, алтын и грошевик (хотя специалисты спорят, была ли начата чеканка гривны). Соблазн увеличения доходов привёл царя к масштабному выпуску ничем не обеспеченных денег из меди.

Когда серебро начало исчезать, догадливые люди стали его припрятывать, отказываясь брать медь или соглашаясь принимать её по гораздо более низкому курсу. К 1662 году за рубль серебром давали уже 15 рублей медными монетами, поэтому в августе произошёл «Медный бунт». Народное восстание было жестоко подавлено, однако власти пришлось сделать выводы относительно неполноценности медных денег. Их изъяли из обращения, возобновив выпуск монеты из серебра. Полноценно прописалась медь в обороте лишь в 1700 году уже при Петре Великом (деньга, полушка и полполушки 1700 года).

Первые бумажные деньги России

За два дня до наступления 1769 года императрица Екатерина II издаёт Манифест, где условием необходимости размена медной монеты на денежные знаки, удобные к перевозке, в оборот вводятся бумажные деньги. Новые ассигнации представляют собой скорее не привычный нам банковский билет, а лишь обязательство обмена данной бумаги на монету в указанной на ней сумме.

Действительно, платежи в меди представляли собой затруднительную операцию, ведь сумма 100 рублей пятикопеечными монетами весила более шести пудов (чуть ли не центнер). Новинка быстро вошла в моду, и какой-то период за бумажную ассигнацию даже платили свыше обозначенной на ней суммы. Но простота их изготовления породило многочисленные фальшивки.

Кроме того, и само правительство наводнило оборот ничем не обеспеченными деньгами из-за расходов на войну с Турцией. Курс бумажных денег по отношению к меди начал неуклонно снижаться, достигнув в последний год правления царицы 68,5 медных копеек за рубль в ассигнациях. Бороться с бумажной массой пришлось уже Павлу Первому.

Первые платиновые монеты России

Россия стала первой страной, которая ввела в оборот деньги из платины. Их появление произошло благодаря целому сочетанию благоприятных условий. Во-первых, в 1824 году обнаружены богатые россыпи металла, что послужило началу её добычи уже в следующем году. Во-вторых, разработка месторождений обходилась казне очень дёшево.

В-третьих, удобный способ очистки платины в конце 1826 года предложен обер-пробирером Соединённой лаборатории П. Г. Соболевским. Указ 1828 года обозначает, что данный драгоценный металл надлежит использовать и для производства монет. Платине отвели трёхрублёвый номинал, в том же году отчеканив 20 023 монеты из металла 950-й пробы.

Вес трёхрублёвки составляет 10,36 грамма (из них чистой платины — 9,89 грамма) при диаметре 23,3 мм. Оформление денег из платины выдержано в монетных стандартах тех лет. На аверсе — герб Российской империи. На реверсе обозначение номинала («3 рубли на серебро»), инициалов Санкт-Петербургского монетного двора и даты.

Круговая надпись сообщает нам массу драгоценного металла: «2 ЗОЛ• 41 ДОЛ• ЧИСТОЙ УРАЛЬСКОЙ ПЛАТИНЫ». Эксперимент признали успешным, запустив в последующие годы чеканку платиновых монет шести- и двенадцатирублёвого достоинства. В 1845 году цены на металл заметно снизились. Из-за опасения появления большого числа поддельных монет, чеканку из платины решили прекратить. Отечественные монеты из платины вернулись лишь во времена позднего СССР, но уже только в виде ограниченного тиража коллекционных экземпляров.

Отправьте фото удобным вам способом

Первые палладиевые деньги России

В 1988 году СССР возвращается к выпуску коллекционных монет из драгоценных металлов. Кроме золота, серебра и платины в линейку добавляется палладий, получив номинал 25 рублей. Первая из палладиевых монет входит в серию «Тысячелетие России».

Аверс полностью соответствует стандартам того времени: герб и надпись СССР, обозначение номинала, даты, драгоценного металла, а также его вес – 31,1 грамма (одна тройская унция). На реверсе запечатлён памятник князю Владимиру Святославичу в Киеве. Официальное название монеты «1000-летие Крещения Руси».

Для реализации внутри страны тираж (7 000 экземпляров) не предполагался и, скорее всего, был сразу ориентирован на международный нумизматический рынок. В дальнейшем платиновые монеты появились в сериях СССР «Русская Америка» и «Русский балет». Банк России производил чеканку коллекционных монет из палладия до 1995 года включительно.

Первые биметаллические деньги России

В экспозиции Государственного Эрмитажа хранится удивительный медный пятак. На груди российского двуглавого орла приютилась вставка жёлтого металла, не слишком заметного на фоне рыжей меди. Это пробная монета Анны Иоанновны. Её и можно считать первой биметаллической монетой России. Однако дороговизна производства заставила отказаться от подобного защитного элемента.

Да и Анне Иоанновне недолго оставалось сидеть на троне. Поэтому данный пятак отечественные нумизматы записывают в разряд «один раз не считается». Но когда же биметалл стал использоваться в массовых тиражах?

Заданный реформой 1961 года стандарт не предполагал монет СССР из двух или более металлов. Всё изменилось в 1991 году, когда правительство, судорожно выискивая пути выхода из затяжного экономического кризиса, вынуждено было поднять цены. Появилась потребность в новых номиналах. Самыми крупными из нововведённого монетного ряда стали 10 рублей.

Для защиты от подделок решили использовать метод, уже успешно опробованный западными странами. Монета стала собираться из двух частей – внутренней вставки (латунь) и медно-никелевого кольца. Дата «1991» стоит и на двух биметаллических монетах достоинством 5 рублей, открывающих серию «Красная книга».

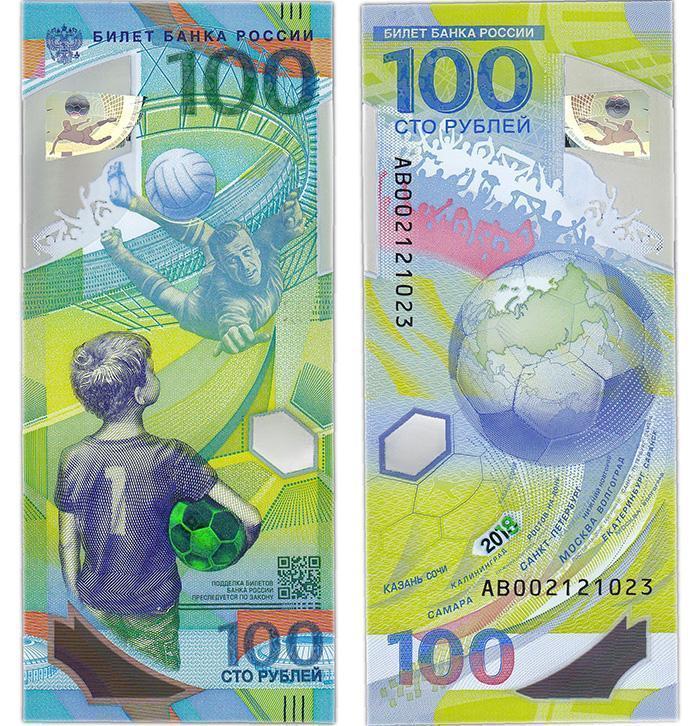

Первые пластиковые рубли

Первые пластиковые рубли из композитных материалов, изготовленные отечественными специалистами по технологии «Пламет», оказались в кошельках вовсе не россиян, а жителей Приднестровья. Масштабный эксперимент 2014 года должен был проверить, как население воспримет деньги нового формата. Эра металлических монет постепенно близится к завершению.

Дороговизна металла заставляет выискивать более дешёвые заменители. По словам изготовителей у полимерных монет просто не существует изъянов. Но монеты вращаются в обороте ПМР уже пять лет, а Банк России во внутреннем денежном обороте заменить металл пластиком так и не решился.

Но пластиковые деньги всё же пришли в Россию в виде памятной банкноты, которую выпустили к футбольному первенству 2018 года. Именно эта сторублёвка является первой и пока единственной ласточкой в отечественном денежном обращении. Впрочем, её влияние на денежный оборот значительным не назовёшь. Ведь практически все 20 000 000 банкнот находятся не в кассах, а красуются в витринах нумизматических магазинов. Однако хочется надеяться, что расцвет пластиковых денег в России уже не за горами.

Источник: www.raritetus.ru