В ходе эволюции деньги выступали в виде действительных денег – металлических, медных, серебряных, золотых.

Видео лекция — Действительные металлические деньги древнего мира

Далее в виде бумажных банкнот и кредитных денег, а также с развитием информационных систем стали выступать в роли электронных денег.

1. Основной принцип изготовления действительных металлических денег заключается в том, что их номинальная стоимость (обозначенная на них) равна стоимости металла, из которого изготовлены эти деньги.

Причины, по которым монеты из благородных металлов выдвинулись на роль денег, то есть товара всеобщего эквивалента заключаются в силу их природных свойств, а именно:

- однородность по качеству;

- достаточно высокая сложность добычи и переработки;

- большая концентрация стоимости и как следствие портативность;

- хорошая сохраняемость металла (монеты);

- делимость и соединяемость без потери своих свойств;

- не подвержены коррозии и порче;

- сложность фальсификации (подделки).

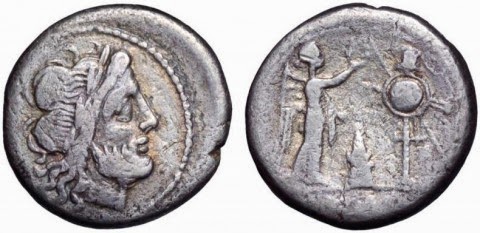

Рисунок 1. Древние деньги

Серебро — САМЫЙ БЛЕСТЯЩИЙ МЕТАЛЛ НА ЗЕМЛЕ!

Платежные средства в различном виде возникли по разным оценках около 5000 лет назад, но считается, что первые деньги в современном понимании возникли в Китае и Лидийском царстве в VII веке до нашей эры.

Уже в VI веке до нашей эры, а именно в 517 году до нашей эры, Персидский царь Дарий ввел в обязательное обращение золотые монеты — «дарики», весом 8,4 грамма и полностью заменил ими натуральный обмен товаров (бартер).

Можно сказать, что это была экономическая революция, сродни появлению электронных денег.

Монеты эти были высокого качества и имели всего 3% примесей.

Благодаря этому они стали основной торговой единицей на несколько последующих веков.

Рисунок 2. Деньги Персии (Золотые монеты «дарики»)

Право чеканить золотые «дарики» царь Персии присвоил себе, а управляющие провинциями могли чеканить свои деньги из серебра и меди.

На золотых «дариках» изображен царь Дарий, стреляющий из лука.

Персидское царство в конце VI века и начала V века до нашей эры занимало территории современных Ирана, Сирии, Ирака, Палестины, Израиля, Египта, Турции, Туркмении, Таджикистана и ряда иных сопредельных стран.

Но «дарики» имели преимущественное хождение в основном только в Персидском царстве.

Современниками «дариков» считаются древнегреческие «драхмы», но само название «драхма» появилось значительно раньше, примерно в X-XI веках до нашей эры.

«Драхмами» называли (рисунок 1) платежные средства в виде горстей прутиков.

В основном прутики были из железа или из серебра, реже из золота.

Но на современные уровень греческая драхма вышла в период царствования Александра Македонского (период царствования с 336 года до 323 года до нашей эры).

Александр значительно расширил границы Греческую империю, в том числе за счет Персидского царства, которое сумел покорить.

За относительно короткий период своего правления, всего 13 лет, он значительно изменил политическую и экономическую карту античного мира.

Империя Александра Македонского простиралась от Атлантического океана на западе, и до границ Китая на востоке, включала в себя Египет и черноморское побережье.

На всей этой огромной территории Александр Македонский установил единый стандарт выпуска денег, который во многом используется и до сих пор.

Сложный рисунок монет резко снижал возможности фальшивомонетчиков.

Деньги Александра Македонского чеканили из меди, серебра и золота.

Золота было достаточно, поскольку Александр много его захватил в своих завоевательных походах.

Они быстро распространились по сопредельному Древнему миру и стали общепризнанной валютой.

Рисунок 3. Золотой статор Александра Македонского

По различным данным Александр Македонский основал около 70 новых городов на завоеванных землях от Египта до Индии.

В этих городах он развивал торговля между регионами своей империи на основе единой денежной единицы.

Лично он был убежден, что торговля поможет поднять жизненный уровень всех поданных его империи.

Своеобразное «миссионерство», стремление распространить стандарты «эллинского мира» на все вновь покоренные земли, выгодно отличало Александра Македонского от других завоевателей.

Рисунок 4. Серебряная тетрадрахма Александра Македонского

Александр Македонский установил соотношение между золотом и серебром 1:10.

Диаметр золотого статора составлял 18 мм., а вес 8,6 грамм.

Диаметр серебряной тетродрахмы составлял 25 до 45 мм., а вес 17,2 грамма серебра, в зависимости от монетного двора, на каком ее изготовили.

При жизни Александра Македонского в его империи чеканили монеты 26 монетных дворов – из золота, серебра и бронзы.

После его смерти чеканка монет продолжилась почти в течении 250 лет, вплоть до 65 года до нашей эры, общее количество монетных дворов, когда-либо чеканивших деньги Александра Македонского составляло по подсчетам историков – 91 монетный двор.

После Македонии на политической карте Древнего мира начинается расцвет и усиление Римской империи (27 год до н.э. – 476 год нашей эры).

Самая ранние римские монеты датируются VI веком да нашей эры и являются медными и бронзовыми квадратными кусками с выбитыми на них изображениями животных – овец, быков, слонов и т.п.

Уже позже, в IV веке до нашей эры это были слитки, которые по мере надобности разбивались на куски.

На слитках также выбивались изображения животных.

Никакой стандартизации слитков историкам обнаружить не удалось, также не понятно, была ли она вообще.

В основном слитки делались из бронзы.

Рисунок 5. Первые Римские деньги

Первая римская монета – асе – не чеканилась, а отливалась в храме Юноны-монеты из меди и бронзы.

Появились они в IV веке до нашей эры.

На рубеже IV и III веков до нашей эры римляне вступили в контакт с греческой цивилизацией и стали чеканить монеты по подобию греческих денег, в том числе из золота и серебра, поскольку римских денег только из бронзы уже не хватало для возросшей торговли с греками.

Да и греческая цивилизация уже давно использовала монеты из серебра и золота.

Одной из первых римских монет был серебряный Викториат (3,4 грамма), который чеканился в период с 221 года по 170 год до нашей эры и получил достаточно широкое распространение.

Рисунок 6. Римский Викториат

Викториатом рассчитывались с солдатами и командирами на поле битвы, что отражено в названии монеты и изображении на ней.

Также викториат был популярен в обращении на юге Италии и в Сицилии.

В 211 году и вплоть до нашей эры в Риме начинается чеканка серебряного денария («десятки») весом 4,55 грамма.

Рисунок 7. Римский серебряный денарий

Изготавливался денарий методом чеканки и был уже более высокотехнологичен чем викториат.

Денарий являлся основной монетой Рима времен Республики.

С 209 года до нашей эры также начинается массовая чеканка золотой монеты в Риме.

Золотые монеты чеканились в Риме и до 209 года нашей эры, но объем их был незначителен и в обращении они встречались не часто.

Первыми массовыми римскими золотыми монетами стали — Ауреус Силлы, весом 9,11 грамм, Ауреус Помпея, весом 9,06 грамм и Ауреус Цезаря, весом 8,55 грамм (Рисунок 8.), которые стали чеканиться в 49 году до нашей эры.

Вообще конечно следует помнить, что потребности экономики Рима, и не только Рима в деньгах, были обусловлены прежде всего развитием производительных сил и ростом товарооборота.

Экономика производила больше товаров и услуг, Рим вступал во внешнеторговые связи с греческой цивилизацией, которая на тот момент была более высокоразвита, а также с другими цивилизациями рубежа нашей эры.

Соответственно все это требовало увеличения количества денег в обращении.

Растущая экономика древнего Рима требовала увеличения платежных средств для обеспечения своего нормального функционирования и внешнеторгового оборота Республики.

Одержав победу над Карфагеном, римляне присвоили его большие богатства, а также золотоносные рудники в Испании и Сардинии.

Это дало возможность значительно увеличить чеканку золотых монет.

Необходимо также помнить, что натуральные деньги из драгоценных металлов нисколько не провоцировали инфляцию, поскольку сами являлись одновременно дорогостоящим товаром и могли быть использованы для внешней торговли.

Это означало заметное обогащение Римской республики.

Выпуск (эмиссию) монет в Риме в то время контролировал и утверждал Сенат.

Рисунок 8. Золотые ауреусы времен Республики Рима

При Г.Ю. Цезаре (100 – 44 года жизни до нашей эры) ауреус превращается в основную золотую монету.

Все монеты, указанные на рисунке 8 имели большое распространение в I веке до нашей эры в Римской республике.

Эти монеты установили стандарт – на реверсе изображать сцены славы или божественности, а на аверсе лик императора или других выдающихся государственных личностей.

В целом денежное обращение в Римское республике, которая существовала до 27 года до нашей эры контролировалось Сенатом, который позволял чеканить монеты даже крупным военачальникам, захватившим ценности в виде серебра и золота.

Это подход оправдывал себя на определенных исторических этапах, поскольку централизованное снабжение войск, оперировавших далеко за пределами республики было затруднено.

Полководцы за эти деньги приобретали все необходимое для нужд армии, а также платили жалованье офицерам и солдатам.

Но побочным эффектом такого подхода стало то, что в обращении находилось большое количество различных монет, часто выпущенные по абсолютно разным стандартам – разного размера, изображения, пробы и массы.

Как такого единого эмиссионного центра монет во времена Римской республики не существовало.

А последние 20 лет Римскую республику сотряс ряд гражданских войн, которые окончательно расстроили финансы и экономику Рима.

Назревшая денежная реформа в Древнем Риме началась во время правления первого императора Октавиана Августа (27 год до н.э. – 14 год н.э.).

Новый правитель Рима постарался максимально унифицировать денежную систему, которая в основе свое оставалась биметаллической – то есть в ней присутствовали монеты из двух благородных металлов – золота и серебра.

Золотые и серебряные монеты (точнее их вес), соответствовали стоимости металла, из которого они были установлены.

Монеты из меди и латуни по сути своей наделялись государством принудительной стоимостью и служили для обслуживания мелкого по стоимости оборота.

Октавиан Август забрал полномочия у Сената в части эмиссии (выпуска) денег и создал единый эмиссионный центр в Риме.

После реформы в денежной системе древнего Рима стали использовать монеты, представленные в таблице 1.

Соотношение денежных единиц в Римской империи после реформы императора Октавиана Августа

Источник: kpsu.ru

Благородные металлы. Серебро

Твердо установлено, что медь, а вслед за нею золото были первыми металлами, использованными человеком как в Древнем Египте, так и в городах — государствах Ближнего Востока. Золото было освоено свыше 6 тыс. лет назад в Египте, а в Зимбабве (Центральная Африка), по мнению английских археологов, значительно раньше — порядка 10—12 тыс. лет назад.

Значительно меньше сведений имеется по серебру. Наиболее древние серебряные изделия — ожерелья, бусы, мелкие украшения — были встречены в захоронениях, относящихся ко второй эпохе Герзе, т. е. 3900—3600 лет до н. э. Серебро в Древнем Египте высоко ценилось, что доказывает его наименование «иуб хэдж» т. е. «золото белое». В качестве украшений нередко использовались маленькие самородочки не только золота, но и электрума. Последние имели иногда серебристый цвет благодаря очень высокому содержанию серебра: от 20 до 40% (подробнее см. ниже). Возможно, что электрум и был одним из первых источников получения серебра.

Предполагается, что первым металлом, расплавленным с помощью дутья, была медь. Этим актом, собственно, и завершился медно-каменный период, охватывавший первые 4500—3900 лет до н. э. Умение выплавлять медь было применено к золоту, а затем и к серебру. Отделять серебро от золота египтяне научились, вероятно, между 2400—1900 гг. до н. э. Это разделение основывалось на разнице температур плавления золота и серебра, которые относительно близки (у золота — 1063°, а у серебра — 960,5°); благодаря этой небольшой разнице древние серебряные изделия содержат до 35—40% золота.

Откуда же Древний Египет получал серебро? Как ни странно, но источники его до сих Пор не известны. Письменные памятники древних времен хранят на этот счет полное молчание, в то же время с достаточными подробностями повествуя, например, как мы теперь сказали бы, о «геологоразведочной экспедиции» на Синай за бирюзой.

Собственных месторождений на своей территории Египет не имел; это подтверждает и современное знание геологического строения его территории. Количество серебра, находившегося в обращении, было незначительным, изделия из него встречались редко.

Так, в очень богатом захоронении царицы Хатшептерис (IV династия), среди многочисленных золотых изделий — различной посуды, украшений и т. п.— были найдены лишь очень немногочисленные серебряные браслеты для ног, украшенные бирюзой, сердоликом и лазуритом. Даже в прославленной своим богатством могиле фараона Тутанхамона было обнаружено очень ограниченное количество изделий из серебра (правда, некоторые египтологи допускают, что часть украшений была похищена).

Редкость серебра обусловила высокую его цену: в додинастический период оно ценилось (равно как и железо метеоритов) выше золота. Часть серебра, безусловно, ввозилась в Египет из других стран. Историк древних времен Диодор красочно повествует о том, что финикийцы, обнаружившие богатые месторождения на территории современной Испании, буквально накинулись на их богатства.

Жадность к серебру была так велика, что, стремясь вывезти его возможно более, финикийцы сбивали свинец с якорей своих судов, заменяя его серебром. Страбон (древнегреческий историк и географ), говоря о разработках месторождений серебра, указывает, что протяженность «испанских» выработок превосходила 400 стадий (свыше 75 км), число рабочих (рабов!) было 01КОЛО 40 тыс., а ежедневная добыча — не менее 25 тыс. драхм (свыше 100 кг). Впоследствии, после покорения Карфагена и завоевания Иберии (Пиренейского полуострова) потоки золота и серебра из этих мест устремились в Рим. Юлий Цезарь говорил, что главной целью жесточайших галльских войн была «необходимость защиты и освобождения малых народов». На самом же деле тысячи пленных рабов переправлялись в Иберию на золотые «арругии» и месторождения, поставлявшие серебро и золото Египту, а затем Риму и другим странам.

Многие исследователи указывают на серебро-свинцовые месторождения, в большом числе разбросанные на территории современных стран Марокко и Алжира, так же как на вероятный источник серебра, поставлявшегося Египту. Несомненно, какое-то количество серебра поступало и с Ближнего Востока, от хеттов и других народов.

Ограниченность материалов, освещающих этапы истории добычи серебра, привели к возникновению многочисленных фантастических гипотез, одинаково неприемлемых и для историков, и для геологов. Некоторые археологи даже считают, что все серебро было импортировано ,из государств Ближнего Востока. Так, найденные в Тоде (Верхний Египет) слитки серебра и изделия из него, относящиеся к эпохе XII династии (свыше 2 тыс. лет до н. э.), бездоказательно считаются «подарками из Азии». Громадным тормозом для выяснения источников происхождения серебра является чрезвычайно ограниченное число современных анализов древних изделий и их совершенно недостаточная точность.

Вопросы истории серебра важны для познания уровня техники той эпохи, торговых, транспортно-экономических и других связей. Серебро древние металлурги могли получать только из минерала галенита — природного сернистого соединения свинца, в котором оно является примесью, и из электрума.

Большинство египтологов .предполагают, что именно последний явился основным источником получения серебра, по крайней мере в начальной стадии его освоения. В доказательство приводят следующие факты: многие «серебряные изделия», точнее серебристого оттенка, из могил IV и XVIII династий (Тутанхамона, в частности) покрыты неравномерно распределенными желтыми пятнами золота; редкие и неполные анализы серебряных изделий раннединастического периода, III , XI, XII династий (примерно 3—2 тыс. лет до н. э.), дают такие соотношения серебра к золоту: 60,4:38,1; 90,1 : 8,9; 74,5 : 14,9 и т. д. Наиболее вероятно, что такой состав имели сплавы, полученные при переработке электрума. Заметим только, что полный запрет в настоящее время анализов состава сплавов изделий, хранящихся в музеях, никак нельзя оправдать, тем более что для современных самых точных анализов вполне достаточно было бы 2—3 мг. Вместе с тем такой ничтожной ценой может быть уточнен важный исторический вопрос об источниках получения серебра и исключены беспочвенные гипотезы в этой области.

Обратимся к городам-государствам Ближнего Востока. Овладение медью, золотом и серебром, если говорить в самых общих чертах, шло примерно такими же путями. В эпоху I и II династий Ура (что во времени соответствует III династии Древнего Египта)„т. е. примерно с 2800 г. до н. э., уже знали бронзу, содержащую олово, медь, золото, свинец, железо (также из метеоритов).

В Передней Азии в эту эпоху золото не являлось единицей ценности и «валютой» служили медь и серебро. И здесь электрум предпочитали золоту, ведь его механические свойства были лучше, чем у последнего, и его состав нередко соответствовал нашим современным бытовым сплавам золото — серебро. Поэтому электрум ценился выше золота, т. е, выше своей действительной стоимости.

Электрум намывали из россыпей аллювиальных, т. е. речных наносов некоторых рек Малой Азии: Пактола, Смила и других, где попадались и самородочки его. Кстати, серебряная валюта была в Ассирии, Вавилоне, Египте и в некоторых других государствах. Напомню, что при феодализме и начале капитализма серебро получило значительно большее распространение в денежном обращении, чем золото, главным образом из-за недостатка последнего.

До конца средних веков приток драгоценных металлов в Европу был незначителен. Собственные месторождения отличались небольшими размерами и большая часть золота поступала из Африки, главным образом из Зимбабве: культура Египта к этому времени уже пришла в упадок.

Положение резко изменилось к середине XVI когда испанцы но самым осторожным подсчетам доставили из «Новой Испании», т. е. Америки, свыше 25 τ золота. Считается (расчеты американских и западногерманских ученых-экономистов), что в период с 1492 по 1546 г. количество золота и серебра, доставленного в Европу, вдвое превысило количество их, которое к этому времени могло находиться в европейских государствах. К концу же XVI в. оно, по подсчетам акад. В. И. Вернадского, должно было в 5 раз превышать все запасы, находившиеся в руках европейцев к началу этого столетия.

Особенно же возрос импорт серебра после завоевания Мексики и начала разработок месторождений этой страны, т. е. примерно с 1548—1550 гг. Впервые в истории мира было захвачено все золото и серебро целой страны, веками накопленные, и все награбленные богатства были целиком перевезены в другую страну — Испанию. Однако долго они здесь не задержались. Как известно, в течение всего лишь нескольких десятилетий Испания их растратила. Кстати сказать, есть основания предполагать, что часть этого серебра была добыта из зоны окисления в виде самородного серебра, другая же часть была отмыта из высокогорных россыпей — в наше время такие месторождения неизвестны.

Источник: markmet.ru

Что появилось раньше серебро или золото

Весь 2016 год мы имеем право чествовать юбиляра, дорогого каждому из нас: в этом году исполняется 700 лет рублю. Хотя свою историю наша национальная валюта начала несколькими веками ранее – ещё во времена Киевской Руси.

По 3 рубля продай…

Конечно, точного дня рождения российской валюты никто назвать не сумеет. А первый намёк на существование рубля ученые углядели в мирном договоре 1316 года, заключённом между развоевавшимися Новгородом и Тверью. Это был первый именно что официальный намёк на рубль, обнаруженный в перечислении того, кто кому и сколько теперь серебра должен. Видимо, речь шла о рублях новгородских, практически не отличавшихся от популярной в то время серебряной гривны. И тем не менее до тех пор, пока учёные не найдут новых документов, мы и будем считать 1316 ‒ годом рождения рубля.

Серебряная гривна

Хотя на самом деле он, конечно, куда старше. То есть с рублем получилось примерно как с Москвой, которая взрослее своего официального возраста: ведь она должна была существовать и до того, как в 1147 году её первый раз решили отметить в летописях.

Ну а про рубль упоминали и до 1316 года, но не официально, а так, между собой. Так, в одной из новгородских берестяных грамот некий Матвей, живший в конце XIII века, выказал хорошее знакомство с рублями. И вот текст его деловой записки с самым древним из ныне известных упоминаний о рубле: «Поклон от Матвия ко Есифу ко Давыдову. Вывези ми 2 медведна да веретища да попонь.

А к… ажъ водя по 3 рубля продай, али не водя продай». То есть автор послания просит Есифа привезти ему пару медвежьих шкур, немного ткани и попон, и велит ему что-то за три рубля продать, но только хорошенько поторговавшись!

Его современник, Яков из Вологды, судя по всему, подрядчик, в своей берёзовой записке жаловался, что Самуилу-то рубль заплатили, а ему, то есть Якову, – ни рубля! Вот и ростовщик Селивестр в своих берестяных «деловых бумагах» перечислял клиентов: «У Лунька полтина. У Захарьи полтина. У детей Алюя полтина. У детей Кузьмы Онисимова две гривны.

У Семена Яковлева две цепи ценою в два рубля». Между прочим, упоминаемые Селивестром «полтины» ‒ это тоже рубли, только поделенные пополам: монету разрубали зубилом, а чтобы её потом никто не обрезал, ставили на неё клейма. Только её всё равно обрезали, конечно, поэтому некоторые старинные монеты выглядят какими-то обкусанными и слишком уж маленькими.

Мало того – ещё в одной берестяной грамоте, датируемой вообще первой половиной XII века, упоминается некая «гривенка рублевая». То есть к этому времени наши предки про рубль знали и вовсю им пользовались. Только рубль этот тогда выглядел так, что мы бы его ни за что не опознали. Потому что в то время рубль и правда рубили – его отрезали от гривны, основной денежной единицы Руси того времени.

Гривна, серебряный слиток весом граммов в двести, в быту была не слишком удобна – дорогая, тяжелая, длинная, сантиметров в десять ‒ двадцать, для покупки всякой мелочи не годящаяся. Вот её и стали нарубать кусками, как колбасу. И получились рубли – такова одна из версий происхождения нашей валюты.

Ну а по другой, рубль стал рублём из-за средневековой технологии производства денег: серебро наливалось в форму в два приема, отчего у получившегося изделия на ребре оставалось что-то типа шва, который назывался «руб». В некоторых славянских языках такое слово всё ещё существует, означая «рубец», «край», «шов». Ну а от «руба» и до «рубля» уже недалеко.

В общем, по этой версии наш рубль – это просто «слиток со швом». Впрочем, есть и ещё одна версия, роднящая наш рубль с индийской рупией, монетой, чьё название с санскрита переводится как «чеканное серебро». И правда, звучит похоже.

Сколько денег в рубле?

Впрочем, и до появления рубля серебряную гривну можно было поменять на более мелкие деньги, которых на Руси было множество – ногаты, резаны, веверицы (то есть белки – одна беличья шкурка стоила именно одну веверицу). А в Новгороде XV века главной монетой стал серебряный рубль, по весу мало отличавшийся от гривны: он тянул на 170 граммов, и на него можно было купить прекрасную лошадь, а то и не одну.

В Московском княжестве свои монеты принялись делать при Дмитрии Донском. Тянули из серебра проволоку, резали её на ровные кусочки, потом эти отрезки расплющивали в пластины и довольно небрежно шлепали на них печать. Полученное называлось «деньгой», и таких «денег» в рубле было двести.

Странно, что для производства денег наши предки выбрали именно серебро – металл, которого в то время на Руси практически не добывали. Поэтому для изготовления собственных монет часто приходилось переплавлять монеты иностранные. Основным поставщиком серебра в то время был Новгород, активно торговавший с Европой, – за свои товары здешние купцы получали немецкие серебряные слитки-лепёшки.

Копейка Елены Глинской

Единой денежной системы на Руси тогда ещё не было, свои монеты выпускали многие княжества. Общие для всей страны деньги появились только в 1534 году, когда мать маленького Ивана, пока ещё совсем не Грозного, Елена Глинская, вместе с боярами затеяла первую в истории нашей страны денежную реформу.

Хождение старых и иностранных монет было запрещено, а вместо прежней денежной вакханалии держава получила новую монету – она была в два раза увесистее деньги, и на ней был изображен всадник с копьем. Вот так на свет появилась московская копейка. И этих копеек в рубле было сто – прямо как сейчас.

Да вот только рубль в то время не был предназначен для покупки-продажи, его не чеканили, он существовал лишь как счётная единица, а не как наличность. Да и зачем при тогдашних ценах могли понадобиться наличные серебряные рубли? При Иване Грозном за копейку можно было купить курицу, а за 80 копеек – хорошую корову. При Борисе Годунове за копейку отдавали воз огурцов, а пятидесяти копеек было достаточно, чтобы построить вполне приличную избу.

Копейки Ломоносова

Наличный рубль появился в 1654 году, при Алексее Михайловиче. Однако и эта монета была сделана из перечеканенных немецких талеров – на них появилось слово «рубль», двуглавый орёл и изображение сидящего на коне царя. Впрочем, в этом рубле, называвшемся «ефимком», сто серебряных копеек никак не помещалось, серебра в нём было всего на шестьдесят четыре копейки. Так что через год ефимки выпускать перестали, им на смену пришли более полновесные монеты, тоже сделанные на основе талера, но уже не перечеканенные, а с клеймом и получившие название «ефимка с признаками». Видимо, «признаком» был сочтён отпечатанный на монете год её выпуска ‒ 1655.

А первый совсем уже наш рубль возник только в эпоху Петра I: с 1704 года рубль, весивший 28 граммов серебра, делился на сто копеек. Ну, а мелочь ‒ деньги (полкопейки) или полушки (полденьги, то есть четверть копейки) – стали делать медными. Впрочем, попытка внедрить медные деньги предпринималась и при Алексее Михайловиче – но народу это дело не понравилось, и он ответил царю медными бунтами.

При Петре появились и золотые монеты – червонцы, которые ценились тогда в три рубля, а также шестирублёвые двойные червонцы.

Золотой червонец Петра I

В эпоху слегка обесценившегося рубля копейка продолжала оставаться вполне достойной монетой. Так, Ломоносов во время своего обучения получал в день полторы копейки ‒ и ничего, выжил, хотя вряд ли мог ни в чём себе не отказывать: всё же времена Годунова, когда копейка равнялась телеге с огурцами, остались в далеком прошлом.

Серебром или ассигнациями?

Тем временем приключения рубля продолжались. В 1775 году семью российской валюты пополнили золотая полтина, пятирублёвый полуимпериал и империал, стоивший десять золотых рублей. Полувеком раньше в ход пускался и медный рубль – чудовище весом больше полутора килограммов: чтобы быть равным серебряному собрату, он просто вынужден был стать таким гигантом. По понятным причинам особого успеха эта валюта не имела.

В годы правления Екатерины II в нашей стране появились первые бумажные деньги – ассигнации. В идеале они должны были быть равны серебряному рублю, но на самом деле стоили куда дешевле, слишком уж много их напечатали. В разное время ассигнации и серебро стоили по-разному, но в среднем за один серебряный рубль давали три – три с половиной бумажных.

Словом, в очередную денежную реформу 1839 года ассигнации решили из обращения вывести, чтобы вернуться к привычному серебру. Впрочем, не только серебру – попутно изготовили некоторое количество рублей из платины: в двадцатые годы позапрошлого века этот металл обнаружили на Урале, а в то время особого применения у платины не было, так что стоила она сравнительно недорого. Вот и стали из неё делать деньги – трёх-, шести- и двенадцатирублевые монеты.

Но и бумажные деньги никуда не делись. Кредитные билеты конца XIX века были красивы как картинки, технология их производства была передовой, и их легко было обменять на золото – в 1897 году в результате ещё одной денежной реформы в нашей стране вместо серебряного появился золотой стандарт. Он просуществовал до начала Первой мировой войны.

Послереволюционные чудеса

В войну бумажные деньги перестали обменивать на золото. Ну а после революции с российскими деньгами стали происходить настоящие чудеса. Царские бумажки непринуждённо соседствовали с керенками, думками, бонами, чеками, временными обязательствами, собственноручно отпечатанной валютой различных белых армий и вообще непонятно с чем. Наличность считали миллионами и миллиардами – в общем, какое-то время разумные люди от денег старались держаться подальше, предпочитая им древний натуральный обмен, ну а керенками или какой-нибудь ещё «донской» валютой, как известно, хорошо было разве что стены оклеивать.

Вероятно, страна с такой лихой финансовой системой долго не протянула бы – но в 1921 году Советское правительство выпустило серебряные рубли, равные аналогичным дореволюционным деньгам. Через пару лет появились советские золотые червонцы, тоже приравненные к деньгам царских времен, вот только золотых рублей в них было уже десять, а не три, как когда-то. Золотыми червонцами, как правило, рассчитывались в международной торговле – для внутреннего потребления оставались рубли серебряные. А потом, в тридцатые годы, серебро заменили никелем.

Современный рубль

Какое-то время у нас ещё были медно-никелевые рубли и полтинники, ну а всё, что крупнее, стало исключительно бумажным. Теоретически советский рубль (после реформы 1961 года) стоил около грамма золота, и официально считалось, что его можно в любой момент обменять на драгоценный металл, однако на самом деле ничего подобного сделать было невозможно. Наш древний рубль стал «деревянным».

Хотя время от времени серебряные, золотые, платиновые и даже палладиевые рубли продолжали появляться на свет – но это были не столько деньги, сколько сувениры. К Олимпиаде 1980 года было выпущено некоторое количество таких драгоценных монет, быстро осевших в коллекциях нумизматов – разумеется, мало кому могло прийти в голову пойти с таким рублём в магазин.

Скорее жив, чем мёртв

После распада СССР, в 1991 году, рубль покатился под откос. Инфляция была такой, что очень быстро исчезла копейка и самой мелкой монетой стал рубль. Потом самыми мелкими деньгами стали десять рублей, а к 1995 году ‒ тысяча. Деноминация 1998 года срезала с денег лишние ноли, и в нашу жизнь снова вернулись монеты, причём даже копеечные.

Ну а что происходит с рублем сегодня, все мы знаем. Впрочем, копейки ещё существуют, так что всё не так грустно: наш юбиляр скорее жив, чем мёртв, он просто немного нездоров. Будем надеяться, что он скоро поправится.

Источник: russkiymir.ru