Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, а именно к электросепарации природных минералов в жидких средах, и может быть использовано для извлечения тонкодисперсного золота из золотоносных рыхлых песчаных и песчано-глинистых пород.

Известен способ, в котором для диэлектрического обогащения дисперсных минеральных продуктов в ванну наливают жидкость с заданной электропроводностью, в которую опускают электроды с постоянным или переменным напряжением не более 6000 В, подлежащий разделению материал подают на наклонную перегородку, при скатывании с которой происходит разделение частиц с разными электрическими свойствами. (А.с. №127208, кл. 16, БИ №7, 1960 г.).

Недостатком известного способа является его большая энергоемкость и неэффективность использования при извлечении тонкодисперсного золота.

Известен способ электрической сепарации золотосодержащего минерального комплекса, включающий помещение частиц в электрическое поле и отбор разделенных фракций, отличающийся тем, что разделение частиц осуществляют в электростатическом поле горизонтального плоского конденсатора напряженностью 2,5-3,0 кВ/см при отрицательной полярности верхнего электрода при одновременном нагреве частиц до 200-220°С. (Патент РФ №2029629, МПК 6 В 03 С 7/00, БИ №6, 1995 г.).

Недостатком известного способа являются большие энергетические затраты на создание электрического поля напряженностью 2,5-3,0 кВ/см, дополнительный нагрев частиц до 200-220°С и использование высокого напряжения, подаваемого на электроды (3800-5500 В), кроме того, способ рассчитан на обогащение минералов с размером частиц более 0,5 мм, т.е. относящихся к более крупному классу, чем тонкодисперсное золото.

Известен способ электрической сепарации золота, в котором для извлечения золота применяется коронное электрическое поле с использованием вибролотка, с подогревом (Электрический сепаратор ЭС-2. Руководство по эксплуатации ЭС 20000000 РЭ. 1976 г.).

Недостатком известного способа является низкая эффективность при извлечении частиц класса -0,15 0,01 мм, степень извлечения 15%, большие затраты электроэнергии, так как необходим подогрев вибролотка до 80°С.

В связи с постоянно возрастающей потребностью различных отраслей промышленности в благородных металлах наблюдается тенденция к промышленному использованию месторождений с более бедными и труднообогатимыми рудами. К такому типу золотоносных пород относятся песчано-гравийные материалы (ПГМ). Золото в этих породах весьма мелкое (0,15-0,25 мм), тонкое (0,10-0,15 мм) и пылевидное (менее 0,10 мм), по технологическим свойствам относится к труднообогатимой категории.

Традиционно обогащение золотосодержащих пород производится физико-механическими и химико-биологическими методами. К физико-механическим методам относятся гравитационный метод, методы разделения в электрических и магнитных полях. Гравитационный метод при промышленном использовании позволяет эффективно обогащать руды, содержащие золото крупностью не менее 0,06-0,08 мм. Для тонкого золота коэффициент извлечения при этом способе низкий, не более 65%. При использовании химико-биологических методов общим минусом является их несоответствие экологическим требованиям.

Секреты лотков для золота. Почему профессионалы похожи на Дипсис-15″

Наиболее перспективными для обогащения тонкодисперсного золота класса крупности менее 0,02-0,03 мм являются способы обогащения в магнитных и электромагнитных полях, хотя эти известные способы требуют больших энергетических затрат.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание экономичного и эффективного способа извлечения тонкого и тонкодисперсного золота из любых рыхлых пород как природного, так и техногенного (отвалы) происхождения путем электросепарации в токопроводящей среде.

Технический результат повышение степени извлечения тонкодисперсного золота, снижение энергозатрат.

Указанный технический результат достигается тем, что способ электрофизического обогащения пульпы, содержащей тонкодисперсное золото, включает подачу золотосодержащей пульпы в электрическом поле и выделение обогащенной фракции электросепарацией, при этом электросепарацию проводят в движущемся растворе хлоридов щелочных металлов с концентрацией 10-20 г/л в переменном электрическом поле, создаваемом электродами при подаче на них переменного напряжения 12-18 В.

Сущность изобретения заключается в том, что при прохождении золотосодержащей пульпы между электродами, находящимися в токопроводящей среде, происходит разделение тонкого золота от вмещающих минеральных составляющих по их электропроводности. При этом концентрация золота происходит в межэлектродном пространстве.

Пример осуществления способа.

Сначала получают золотосодержащую пульпу с соотношением Т:Ж, равным 1:(10-14), путем смешивания породы с жидкой токопроводящей средой, в качестве которой используются водные растворы хлоридов щелочных металлов с концентрациями от 10 до 30 г/л. Затем при скорости движения 5-10 м/с пульпа проходит между электродами, на которые подается напряжение 12-18 В, где и происходит выделение обогащенной фракции. Результаты обогащения представительных образцов приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы, максимальные значения коэффициента извлечения (КИ), %, и содержания полезного компонента (СПК), мг/кг, приходятся на концентрацию раствора щелочного металла 10-20 г/л при напряжении на электродах 12-18 В. При концентрации раствора менее 10 мг/кг, например, 5 мг/кг, значения КИ и СПК минимальны при всех значениях напряжения. Это объясняется тем, что при таких концентрациях солей в растворе электрические силы, воздействующие на мелкие частицы золота, недостаточно сильно отклоняют их. При повышении концентрации солей до 30 г/л и напряжения на электродах до 20 В и более увеличившиеся электрические силы действуют не только на частицы золота, но и на вмещающие минеральные компоненты, что приводит к уменьшению величин КИ и СПК.

В таблице 2 представлены параметры сравнения изобретения и способа, описанного в последнем цитируемом источнике.

Из представленных в таблице данных видно, что по заявленному изобретению степень извлечения тонкодисперсного золота с частицами менее 0,1 мм в 6 раз выше по сравнению со сравниваемым способом. Кроме того, заявленный способ менее энергоемкий, так как энергия расходуется только на подаваемое напряжение.

Таким образом, изложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного способа следующей совокупности условий: заявленный способ, при его осуществлении, предназначен для использования в промышленности, а именно в горнорудной промышленности при обогащении тонкодисперсного золота.

Похожие патенты RU2230613C2

- Бурмистров Борис Иванович

- Землин Владимир Афанасьевич

- Меледин Игорь Витальевич

- Пологрудов Николай Константинович

- Пожидаева Валентина Вельяминовна

- Филатов Петр Прохорович

- Александрова Татьяна Николаевна

- Николаева Надежда Валерьевна

- Ромашев Артем Олегович

- Шишов Сергей Владимирович

- Улановский Фёдор Бенедиктович

- Воскресенский Всеволод Всеволодович

- Жигалин Василий Васильевич

- Мамаев Анатолий Иванович

- Чубенко Александр Константинович

- Львов Борис Давыдович

- Богушевский Эдуард Михайлович

- Канцель Алексей Викторович

- Масс Александр Михайлович

- Селиванов Сергей Евгеньевич

- Сенкус Витаутас Валентинович

- Стефанюк Богдан Михайлович

- Сенкус Василий Витаутасович

- Сенкус Валентин Витаутасович

- Часовников Сергей Николаевич

- Вепрева Надежда Александровна

- Казаков Сергей Павлович

- Конакова Нина Ивановна

- Стефанюк Александр Ярославович

- Пугачев В.С.

- Зарогатский Л.П.

- Пугачев Д.В.

- Рожков В.А.

- Авлов Валерий Георгиевич

- Дудинский Федор Владимирович

- Землин Владимир Афанасьевич

- Кочетков Владимир Степанович

- Куклин Владимир Иванович

- Меледин Игорь Витальевич

- Пологрудов Николай Константинович

- Справников Владимир Степанович

- Раздолькин Валентин Николаевич

- Ястребов Константин Леонидович

- Прокопьев Сергей Амперович

Реферат патента 2004 года СПОСОБ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО ОБОГАЩЕНИЯ ПУЛЬПЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТОНКОДИСПЕРСНОЕ ЗОЛОТО

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, а именно к электросепарации тонкодисперсного золота из золотоносных рыхлых песчаных и песчано-глинистых пород. Технический результат — повышение степени извлечения тонкодисперсного золота, снижение энергозатрат. Сущность способа: электросепарацию золотосодержащей пульпы проводят в движущемся растворе хлоридов щелочных металлов с концентрацией 10-20 г/л в переменном электрическом поле, создаваемом электродами при подаче на них переменного напряжения 12-18 В. 2 табл.

Формула изобретения RU 2 230 613 C2

Способ электрофизического обогащения пульпы, содержащей тонкодисперсное золото, характеризующийся тем, что золотосодержащую пульпу подают в электрическое поле и выделяют обогащенную фракцию электросепарацией, при этом электросепарацию проводят в движущемся растворе хлоридов щелочных металлов с концентрацией 10-20 г/л в переменном электрическом поле, создаваемом электродами при подаче на них переменного напряжения 12-18 В.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2230613C2

- Котова О.Б.

- Бурцев И.Н.

- Остащенко Б.А.

- Попялковский Ю.К.

- Жиленко Григорий Васильевич

- Бергер Геннадий Семенович

- Кормушин Владимир Александрович

- Бахур Евстафий Акимович

- Левин Игорь Николаевич

- Гольцова Л.И.

- Юткин Л.А.

- Гладышева М.С.

- Иванов А.С.

- Карманников В.П.

- Игумнов М.С.

- Новичков В.Х.

- Афанасьев Т.В.

- Драенков А.Н.

- Татаринцев А.Н.

- Кутилов В.А.

- Ковалев В.В.

- Доменико Карло Купертино

- Петер Энтони Таскер

- Мязин В.П.

- Татауров С.Б.

- Малисник М.Н.

- Кармазин В.И.

- Кармазин В.В.

- Есаулов Ю.А.

- Малахов В.А.

Источник: patenton.ru

Физико-химические геотехнологии при освоении золотосодержащих техногенных отложений

Для извлечения связанного золота из техногенных отложений, наиболее эффективными технологиями могут быть кучное, кюветное или скважинное выщелачивание, а также их сочетание.

В последние 10–15 лет проблема освоения золотосодержащих техногенных образований в РФ привлекает внимание не только руководство профильных горно-добывающих предприятий и работников научно- исследовательских организаций, но и местные власти и значительную часть населения горняцких поселков, невостребованную на рынке труда в силу ограниченности рабочих мест или в результате завершения разработки месторождений.

Попытка провести в ГД закон о вольноприносительстве, обеспечивающем возможность получения лицензий частным лицам на доизвлечение золота из отвалов, неотработанных участков месторождений и т.д. (предположительно с запасами до 10 кг), пока по разным причинам не имеет успеха. В то же время, для большинства золотодобывающих артелей и, тем более, горно-обогатительных предприятий, отвалы и хвосты обогащения в большинстве случаев, на сегодняшний день и в ближайшем будущем, не представляют производственно-коммерческого интереса, не только в силу незначительных запасов в них золота, но и вследствие сложных форм его нахождения в минеральной массе («тонкое», «плавающее», дисперсное).

Такие сложно извлекаемые формы нахождения золота не могут быть извлечены индивидуалами-старателями, поскольку требуют, даже в наиболее простом случае, использования соответствующих технических средств, приобретение которых в финансовом отношении доступно как минимум артели или специализированному малому предприятию. Поэтому, при разработке законодательной базы освоения техногенных образований, с нашей точки зрения, целесообразно дифференцировать условия и организационные формы деятельности золотодобытчиков для объектов с различными типами потерянного золота (как минимум двух: извлекаемого промывкой с использованием простых технических средств и требующего использования специальной техники и технологий).

В первом случае процедура выдача лицензий должна быть максимальна простой. Для техногенных образований с преимущественно сложными формами золота, которые могут быть уже безвозвратно потеряны при промывке на лотках, обычных шлюзах и «проходнушках», лицензия на освоение может выдаваться только предприятиям малого и среднего бизнеса, располагающими необходимыми кадрами и техническими средствами. Причем первоначально им должна выдаваться упрощенная лицензия на проведение геолого-оценочных работ на выбранном объекте. Затем, при получении положительных результатов, оцениваемых представителями самого предприятия, может выдаваться основная лицензия, но только после осуществления государственной геоэкологической экспертизы, представленной недропользователем в произвольной форме документации на проведение планируемых им эксплуатационных работ.

Для эффективного освоения техногенных образований со сложными формами нахождения в них золота, помимо разработки нормативно-правовой базы, необходима подготовка и его научно-технологической и технической основы, обеспечивающей возможность рентабельного и экологически безопасного доизвлечения благородных металлов как горно-добывающими предприятиями, так и специализированными малыми предприятиями, организуемыми на базе ВУЗов, ССУЗов и учреждений Академии наук. В связи с этим, важно отметить тот позитивный факт, что на рынке отечественного горно-обогатительного оборудования стали появляться новые не капиталоемкие промышленные аппараты гравитационного обогащения, обеспечивающие возможность извлечения теряемых (при использовании традиционных технологий обогащения) золотин крупностью 20–30 мкм. Эти аппараты сопоставимы и даже превосходят по эффективности существенно более дорогие аналоги (сепараторы Кнельсона, Фальконе) или более сложные и, соответственно, затратные агрегаты – отсадочные машины. Наиболее ярким примером такого инновационного оборудования является новый гидродинамический аппарат для концентрирования «тонкого» золота – ИТОМАК.

Для извлечения самой сложной формы – связанного золота техногенных образований, представленного не только сростками с жильными минералами, но и вкрапленными в них его микронно-субмикронными частицами и дисперсными включениями, наиболее эффективными технологиями могут быть кучное, кюветное или скважинное выщелачивание, а также их сочетание. Причем эти технологии должны базироваться не на стандартных процессах цианирования и сорбции, а на использовании инновационных разработок, обеспечивающих эффективное взаимодействие окислителей и комплексообразователей с внутри минеральными включениями золота. Учитывая, что техногенные золотосодержащие образования, в силу существенной разницы в вещественном составе и структурно-текстурных характеристиках исходных руд, значительно отличаются по технологическим свойствам, необходим гибкий подход и к выбору схемы выщелачивания золота, базирующийся в первую очередь на комплексном геолого-технологическом исследовании сырья и пространственном распределении и перераспределении в нем различных форм золота.

В лежалых хвостах обогащения золотосодержащих руд различных формационных типов процессы перераспределения, миграции и частичного переосаждения золота и часто сопутствующих ему меди, железа, мышьяка, молибдена протекают существенно различными путями. Для хвостов обогащения руд золото-кварцевой формации, вследствие незначительных трансформаций жильных минералов, ассоциирующих с золотом и включающем его дисперсные формы, происходит их незначительно проявленное высвобождение. Для хвостов же обогащения руд золото-сульфидной и золото-сульфидно-кварцевой формаций, вследствие окисления и частичного растворения рудных минералов, концентрирующих золото, происходит его значительное перераспределение и миграция со сточными водами за пределы хвостохранилища, сопровождающаяся загрязнением вод тяжелыми металлами, железом и мышьяком. Особый случай представляют хвосты обогащения руд золото-кварц-молибденовой и золото-кварц-молибденово-медной формаций, процессы перераспределения золота в которых в процессе хранения определяются в большей степени его начальными формами нахождения.

Примером объектов первого типа может быть хвостохранилище ЗИФ-1 бывшего Балейского комбината, в минеральной массе которого наблюдается вариации содержания золота в тонком классе, представленным глинисто-слюдистыми частицами и переизмельченными частицами кварца и халцедона при сравнительно выдержанном распределении золота в песчаном классе. По данным компании Балголд, проводившей геолого-оценочные работы на хвостохранилище, в нижних слоях накопленных хвостов (3–5 м от подошвы при общей мощности техногенных отложений 14 м) доминирует песчаный класс, поэтому для извлечения золота из него может быть применен метод скважинного выщелачивания, предложенный ранее ВНИИХТ. В тоже время для остальной минеральной массы, в силу преобладания тонкого класса минеральных частиц преимущественно с дисперсным золотом в кварце и халцедоне и слабой проницаемости для выщелачивающих растворов, более эффективны способы кучного и кюветного выщелачивания.

На Дарасунском хвостохранилище, являющимся техногенным объектом второго типа, наблюдаются существенные изменения минерального состава хвостов флотации, обусловленное процессами гипергенного окисления, выщелачивания и сорбции и фракционирования частиц по минеральному составу (фото 1)

Исследования минеролого-геохимических особенностей лежалых хвостов обогащения Дарасунских руд показали, что в результате их гидродинамического расслоения, гипергенных и микробиологических (бактериально-химических) процессов, наблюдается своеобразная стратификация измельченной минеральной массы, сопровождающаяся перераспределением и самих основных минералообразующих элементов. При этом концентрация золота, как по латерали, так и в вертикальном разрезе, существенно варьирует за счет выноса в водной среде из песчано-глинистой фракции и концентрирования совместно с содержащими его сульфидно-арсенидными шламистыми частицами в уплотненных глинистых слоях.

На определенном этапе эти комплексы распадаются на более простые составляющие, типа соединений Au (HS)₂⁻, (Au₂(HS)₂S)₂⁻ ( при рН менее 6) или переходят в метастабильные тиосульфаты и затем в моноэлементные кластеры (в околонейтральной и слабо щелочной среде). Помимо сульфогидридных форм, при окислении сульфидных и сульфоарсенидных минеральных матриц микронные включения и дисперсные формы золота высвобождаются и перераспределяются также в форме моноэлементных коллоидных частиц или в виде комплексов с тиосульфатами, с гуминовыми и фульвокислотами. Последние продуцируются микро и фитобиотой, активно развивающейся в летний период на отдельных участках хвостохранилища.

При кюветном выщелачивании золота из хвостов обогащения руд золото-сульфидной и золото-сульфидно-кварцевой формаций эффективны рабочие растворы, также подготовленные в специальных реакторах, обладающие свойством как локальных окислителей, так и комплексообразователей для золота, при сохранении миграционной пассивности мышьяка и основной части меди и железа, причем эти растворы целесообразно концентрировать в пленочной фазе ионообменных сорбентов первой стадии сорбции при их подготовке, обеспечивая таким образом при последующем введении в пульпу одновременно с выщелачивающим раствором, исключение переосаждения золота на минералы глин, слюды и углистые включения, а также минимальное загрязнение окружающей среды токсичными соединениями. При кучном выщелачивании золота из песчано-глинистых составляющих техногенных минеральных образований этого типа целесообразно использовать агломерацию с добавлением специальных активных растворов. После выстаивания агломерированного материала в течение 3–4 суток, обеспечивающем локальное окисление минеральных матриц и диффузионное выщелачивание золота осуществляется орошение штабеля накислороженной водой в «поршневом» режиме (по Ю.И. Рубцову).

Как при кучном, так и при кюветном вариантах схем активационного выщелачивания золота (соответственно для песчано-глинистой и глинисто-шламовой составляющих) из Дарасунских хвостов получено извлечение свыше 80%.

Для хвостов обогащения золото-молибденовых руд в Читинском филиале ИГД СО РАН на базе ЗабГУ в настоящее время проводятся исследования применимости схемы выщелачивания обоих этих металлов хлоридно-гипохлоритными фотоактивированными растворами. Получены первые результаты, показывающие перспективность продолжения работ.

Секисов А.Г., доктор технических наук; Трубачев А.И., доктор геолого-минералогических наук, Читинский филиал ИГД СО РАН; Конарева Т.Г., аспирант ЗабГУ

Источник: nedradv.ru

Способ извлечения дисперсного золота из золотосодержащего высокоглинистого минерального сырья

Изобретение относится к способу извлечения дисперсного золота из золотосодержащего высокоглинистого минерального сырья. Способ включает облучение лазерным излучением распределенных слоем 1-3 мм частиц минерального сырья с возможностью управления режимами скоростного нагрева и охлаждения путем изменения параметров лазерного излучения.

При этом распределение слоя частиц минерального сырья регулируют посредством распределителя-отсекателя дисперсного материала, а скоростной нагрев и охлаждение обеспечивают посредством регулирования линейной скорости движения конвейерной ленты с термоустойчивым покрытием. Над конвейерной лентой вертикально размещают линейку из пространственно разнесенных источников лазерного излучения, воздействующих на золотосодержащее высокоглинистое минеральное сырье, которое располагают на движущейся конвейерной ленте с термоустойчивым покрытием.

Линейную скорость движения конвейерной ленты определяют в зависимости от величины мощности источников лазерного излучения, а область фокусировки излучения источников лазерного излучения выбирают в зависимости от настроенных параметров мощности источников лазерного излучения. Затем проводят отделение дисперсного золота от пустой породы. Техническим результатом является повышение эффективности переработки минерального сырья с фрагментацией извлечения дисперсных золотосодержащих минеральных ассоциаций. 6 ил.

Изобретение относится к области селективного концентрирования ультрадисперсных трудноизвлекаемых благородных металлов, фрагментации и дефрагментации минеральных ассоциаций техногенных золотоносных месторождений для извлечения тонкодисперсных и наномасштабных частиц золота.

Известны способы переработки и обогащения, которые основаны на разделении минералов по удельным массам в воде (мокрое обогащение), разделении по удельной массе в восходящей струе воздуха (отсадка), магнитной проницаемости (магнитное обогащение), смачиваемости поверхностей (флотация), центробежному воздействию (центрифугированию), по температуре плавления и др. [1, 2].

Данные способы обогащения не позволяют извлекать мелкое и тонкое золото крупностью менее 0,5 мм до 90%. Однако мелкое и субмикронное золото присутствует во всех россыпях, и количество его составляет от 30 до 95% всего золота, высвобожденного из руд [3].

Известен способ лазерной обработки дисперсных материалов, включающий распыление дисперсных материалов в несущем газе и облучение частиц материала прямым падающим и обратным отраженным лазерным излучением, при этом длину волны лазерного излучения выбирают отличной от длины волны интенсивной линии поглощения несущего газа, а обработку материала ведут с возможностью управления режимами скоростного нагрева и охлаждения частиц путем изменения параметров лазерного излучения [4].

Недостатком указанного способа является необходимость распыления частиц в несущем газе, подбора длины волны лазерного излучения, не совпадающей с линией поглощения несущего газа, и наличия оптического плоского, устойчивого или неустойчивого конфокального резонатора, что усложняет процесс и конструкцию, ограничивает применимость в технологических процессах и не обеспечивает гомогенности обрабатываемых дисперсных материалов.

Наиболее близким по существу решаемой задачи, принятым за прототип заявляемого способа является способ лазерного формообразования и обогащения благородными металлами минеральных ассоциаций [5], включающий облучение частиц минеральных ассоциаций с возможностью управления режимами скоростного нагрева и охлаждения путем изменения параметров лазерного излучения, при этом обрабатываемые минеральные ассоциации размещают слоем до 1-3 мм, облучение осуществляют прямым падающим расфокусированным излучением с диаметром лазерного луча 2-5 мм, а управление режимами скоростного нагрева и охлаждения частиц осуществляют изменением длительности импульсов излучения, длину волны излучения варьируют в пределах от 1 до 10 мкм, соответствующих области поглощения породообразующих компонентов в ультрадисперсных минеральных ассоциациях с выделением более крупных гранул, последующим их разделением и отделением дисперсного золота от пустой породы.

Недостатками указанного способа, принятого за прототип заявляемого способа, являются низкая эффективность процесса из-за малой зоны термообработки минерального сырья, невозможность ведения непрерывной поточной переработки минерального сырья.

Технический результат — повышение эффективности извлечения дисперсного золота из золотосодержащего высокоглинистого минерального сырья с фрагментацией извлечения дисперсных золотосодержащих минеральных ассоциаций с применением поточной линии переработки.

Поставленная задача достигается тем, что способ извлечения дисперсного золота из золотосодержащего высокоглинистого минерального сырья, включающий облучение лазерным излучением распределенных слоем 1-3 мм частиц минерального сырья с возможностью управления режимами скоростного нагрева и охлаждения путем изменения параметров лазерного излучения, отделение дисперсного золота от пустой породы, отличается тем, что распределение слоя частиц минерального сырья регулируют посредством распределителя-отсекателя дисперсного материала, а скоростной нагрев и охлаждение обеспечивают посредством регулирования линейной скорости движения конвейерной ленты с термоустойчивым покрытием, над которой вертикально размещают линейку из пространственно разнесенных источников лазерного излучения, воздействующих на золотосодержащее высокоглинистое минеральное сырье, которое располагают на движущейся конвейерной ленте с термоустойчивым покрытием, линейную скорость движения которой определяют в зависимости от величины мощности источников лазерного излучения, а область фокусировки излучения источников лазерного излучения выбирают в зависимости от настроенных параметров мощности источников лазерного излучения.

Совокупность существенных отличий, которые включает предлагаемый способ, решает поставленную задачу. Мощность источников лазерного излучения, фокусировка лазерного излучения, линейная скорость конвейерной ленты с термоустойчивым покрытием и распределенный слой частиц минерального сырья позволяют получить интенсивность лазерного излучения, которая достаточна для активизации процесса выделения агломерированных частиц ценного компонента.

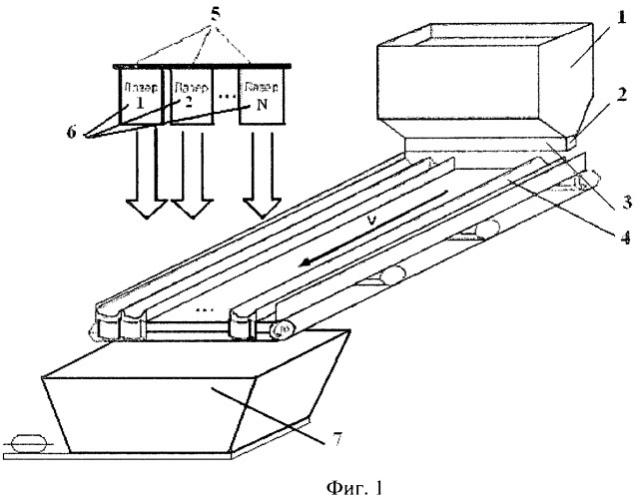

Предлагаемый способ представлен на чертежах.

Фиг. 1 — схематическое изображение способа переработки дисперсных золотосодержащих минеральных ассоциаций из высокоглинистого минерального сырья; фиг. 2 — изображения электронной микроскопии исходного субмикронного золота, сорбированного на поверхности глинистых минералов; фиг.

3 — изображения после лазерной обработки: а — сканирующая электронная микроскопия с энергодисперсионной спектрограммой, б — изображение с оптического микроскопа после воздействия на фракцию — 1000 + 74 мкм; фиг. 4 — а — изображение агломерированного высокоглинистого минерального сырья с концентрированием на агломератах золотосодержащих минеральных ассоциаций при обработке фракции — 74 + 40 мкм мощностью лазерного излучения 200 Вт; б — изображение с оптического микроскопа концентрирования субмикронных золотин, увеличение в 54 раза, фр. — 74 + 40 мкм; в — изображение образования цепочечных структур с золотосодержащими ассоциациями при мощности лазерного излучения 100 Вт, фр. — 74+40 мкм; г — изображение электронной микроскопии сферического золота на оплавленной поверхности высокоглинистого минерального сырья после лазерной обработки, фр. — 74 + 40 мкм; фиг. 5 — микроскопические изображения областей концентрирования золота из высокоглинистого минерального сырья различных фракций: а — фр. — 40 + 20 мкм, б — фр. — 20 + 10 мкм; фиг. 6 — концентрирование золотин размером от 50 до 5 мкм на отдельных участках цепочечных структур.

Для выполнения способа используется установка, которая содержит бункер 1 с вибромеханизмом и выходным отверстием 2, снабженным распределителем-отсекателем дисперсного материала 3, конвейерную ленту с термоустойчивым покрытием 4, линейку 5 из пространственно разнесенных источников лазерного излучения 6, вибрационный грохот 7 для отделения золотосодержащих минеральных ассоциаций от пустой породы.

Способ осуществляется следующим образом.

Исходное высокоглинистое минеральное сырье в порошковом виде, соответствующего гранулометрического состава из бункера 1, оснащенного вибромеханизмом и выходным отверстием 2, поступает распределенным слоем 1-3 мм на конвейерную ленту 4 с термоустойчивым покрытием. Высокоглинистое минеральное сырье облучается на конвейерной ленте 4. Управление режимами скоростного нагрева и охлаждения осуществляется путем изменения параметров лазерного излучения. Скоростной нагрев и охлаждение обеспечивается посредством регулирования линейной скорости движения конвейерной ленты 4 с термоустойчивым покрытием, над которой вертикально размещена линейка 5 из пространственно разнесенных источников лазерного излучения 6, воздействующих на высокоглинистое минеральное сырье, расположенное на движущейся конвейерной ленте 4 с термоустойчивым покрытием. Линейная скорость движения конвейерной ленты 4 с термоустойчивым покрытием регулируется в зависимости от величины мощности лазерных источников 6. Область фокусировки излучения источников лазерного излучения выбирается в зависимости от настроенных параметров мощности источников лазерного излучения 6. Распределение слоя частиц минерального сырья на конвейерной ленте 4 регулируется посредством распределителя-отсекателя 3 дисперсного материала. При воздействии лазерного излучения на золотосодержащее высокоглинистое минеральное сырье происходит процесс укрупнения и слияния субмикронных частиц золота на фрагментированных, агломерированных и цепочечных спеках высокоглинистого минерального сырья, которые далее поступают в виброгрохот 7 для отделения дисперсного золота от пустой породы.

Пример 1. При воздействии прямого падающего расфокусированного лазерного излучения с диаметром луча 8 мм на минеральную смесь с частицами размером -1000 +74 мкм высокоглинистого минерального сырья, содержащего 2,5 г/т золота, помещенную слоем толщиной 1-3 мм на конвейерную ленту с термоустойчивым покрытием, зарегистрировано образование золотосодержащих минеральных ассоциаций на поверхности сплавившегося высокоглинистого минерального сырья, что подтверждается энергодисперсионным анализом при электронной микроскопии, фиг.3а. Таким образом, золото можно отделять от пустой породы и отправлять на дальнейшую переработку (фиг. 2, 3).

Пример 2. Обработка высокоглинистого минерального сырья фракции — 74+40 мкм. При мощности лазерного излучения 200 Вт в зоне лазерной обработки происходит агломерированние высокоглинистого минерального сырья с концентрированием на агломератах золотосодержащих минеральных ассоциаций, фиг.4а,б.

При мощности лазерного излучения до 100 Вт в зоне лазерной обработки происходит образование цепочечных структур, на которых концентрируются субмикронные золотины, фиг. 4в, что подтверждается энергодисперсионным анализом при электронной микроскопии, фиг. 4г (фиг. 4).

Пример 3. Обработка высокоглинистого минерального сырья фракций -40+20 мкм и — 20+10 мкм, мощность лазерного излучения до 100 Вт. На цепочечных структурах при исследовании с помощью оптического микроскопа установлено концентрирование золотосодержащих минеральных ассоциаций (фиг. 5, 6).

Способ позволяет извлекать дисперсное, субмикронное золото, не извлекаемое традиционными гравитационными методами, повышает эффективность процесса переработки, выраженной в увеличении извлечения благородных металлов в мелких классах высокоглинистых золотосодержащих песков. Данное изобретение дает возможность вовлечь в отработку техногенные дражные полигоны с преимущественно мелким золотом, позволяет извлечь золото и золотосодержащие минеральные ассоциации из высокоглинистых золотосодержащих песков.

Способ позволяет расширить арсенал технических возможностей, используемых для извлечения благородных металлов, повысить степень извлечения металла, уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду.

1. Полькин С.И. Обогащение руд и россыпей благородных металлов. М.: Недра, 1987, с. 428.

2. Кармазин В.В. Магнитные, электрические и специальные методы обогащения полезных ископаемых: В 2-х т. T.1: Магнитные и электрические методы обогащения полезных ископаемых. М.: МГГУ, 2005. — 669 с.

3. В.Г.Моисеенко, Н.С.Остапенко, А.Ф.Миронюк. Нетрадиционный подход к отработке техногенных золотосодержащих россыпей // Горный журнал. 2006. №4. С. 66-68.

4. Патент РФ №2196023, В22F 1/00, 2003.

5. Патент РФ №2255995 С22В 11/00, 1/00 /прототип/.

Способ извлечения дисперсного золота из золотосодержащего высокоглинистого минерального сырья, включающий облучение лазерным излучением распределенных слоем 1-3 мм частиц минерального сырья с возможностью управления режимами скоростного нагрева и охлаждения путем изменения параметров лазерного излучения, отделение дисперсного золота от пустой породы, отличающийся тем, что распределение слоя частиц минерального сырья регулируют посредством распределителя-отсекателя дисперсного материала, а скоростной нагрев и охлаждение обеспечивают посредством регулирования линейной скорости движения конвейерной ленты с термоустойчивым покрытием, над которой вертикально размещают линейку из пространственно-разнесенных источников лазерного излучения, воздействующих на золотосодержащее высокоглинистое минеральное сырье, которое располагают на движущейся конвейерной ленте с термоустойчивым покрытием, линейную скорость движения которой определяют в зависимости от величины мощности источников лазерного излучения, а область фокусировки излучения источников лазерного излучения выбирают в зависимости от настроенных параметров мощности источников лазерного излучения.

Источник: patentdb.ru