Ещё в XVII веке в глухих заволжских лесах украшали росписью деревянную посуду, сработанную на токарном станке. Переселенцы, скрывавшиеся от религиозных и политических гонений в беспокойное петровское время, тоже стали понемногу участвовать в местном промысле.

Среди них оказались и опытные живописцы, обогатившие немудреную крестьянскую роспись рисунками растительных мотивов и приемами свободного владения кистью. От древних ремёсел новые мастера унаследовали классические формы деревянных изделий и чёткие ритмы орнамента. Вот так, почти 300 лет назад, появилась в Заволжье Хохлома — в сёлах Сёмино, Новопокровское, Кулигино и городе Семёнове. Этому промыслу предстояло вырасти, пережить несколько эпох, прославиться на весь мир.

Дерево — материал послушный, всегда под рукой. Легко режется, легко расписывается. Не бьётся, не ломается. Деревянная посуда — и для красы и для дела годится. На русских ярмарках торговля «деревяшками» шла бойко.

Зола (золото) старинное удобрение. Все правила применения в огороде

Каждый, кто заглядывал туда за всякой всячиной, покупал заодно ложки да плошки. Но не только жители соседних сел ценили посуду, сработанную заволжскими мастерами. Расписные товары, бережно упакованные в короба, грузили на барки и по Волге сплавляли к Астрахани, а уже оттуда дальше — на Кавказ, в Среднюю Азию, страны Востока. И всюду нравилась весёлая, золотая да алая Хохлома.

Людям разных обычаев и языков была понятна немудреная хохломская роспись, её цветы и травы. Как же возник этот замечательный художественный промысел?

Хохлома. Кухонный набор

«В городе Семёнове земледелием не занимаются. В течение года они выделывают разной деревянной крашеной и лаковой посуды и белой — чашей крупных, средних и мелких 550 тысяч, стаканов — 100 тысяч», — говорится в документе 1797 года. Спустя 100 лет в этом городе и ближайших деревнях промыслом занимались уже 800 человек.

В 1916 году, незадолго до Октябрьской революции, в Семёнове открылась школа художественной обработки дерева. Её основателем стал художник Г. П. Матвеев. В советское время в этом центре хохломской росписи выросло новое поколение художников.

В селах Семино, Новопокровское и Кулигино находятся сегодня цехи фабрики «Хохломской художник». В городе Семёнове работает фабрика «Хохломская роспись». Большинство художников, работающих сегодня на фабриках — потомственные орнаменталисты.

Хохлома: оригинальный орнамент

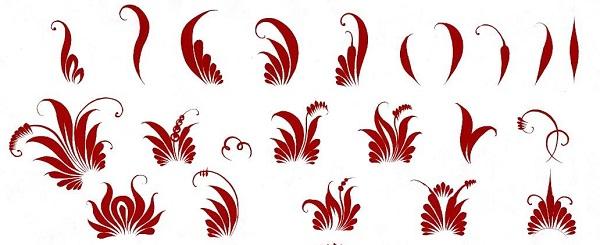

Хохломской орнамент всегда подчинен определённому ритму. Его элементы чередуются в определённом порядке, создавая ощущение удали, полета, своеобразной деревянной «мелодии». Как это удаётся художникам?

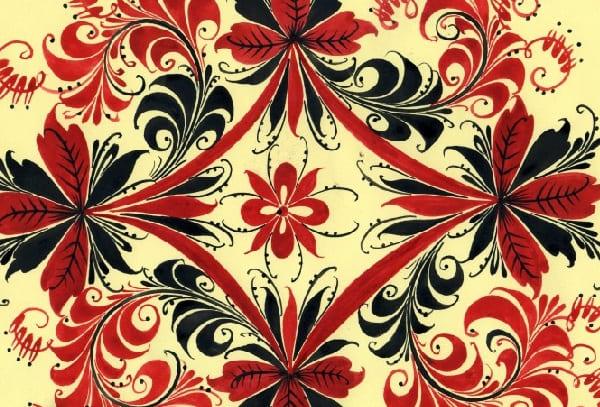

Издавна мастера Хохломы используют два вида росписи — «верховой» и «фоновой». Верховой — это когда рисунок наносится сверху на фон. В результате получается четкий графический орнамент. Чаще всего это травка, кустики и веточки. Разновидность верхового «травного» письма — роспись «под листок» с плавно изогнутой ветвью, вокруг которой расположены небольшие листочки и круглые ягоды.

Золото из золы

Хохлома: техника росписи

При верховом письме большая часть поверхности изделий остается золотой. Как же получается «хохломское чудо» — золотисто-медовый цвет дерева? В результате многочисленных операций — сушки, многократного покрытия жидким раствором глины, маслом, олифой и блестящим металлическим порошком — изделие приобретает сначала серебристый цвет. А потом начинается самое главное.

На серебристый фон наносят рисунок, его просушивают, покрывают лаком и ставят в печь. При определённой температуре лак желтеет и темнеет. Серебристая поверхность становится золотистой…

В росписи «под фон» на красном, зеленом или черном фоне выделяется золотой растительный орнамент. А потом детали блестящего силуэта орнамента прорисовываются штрихами. В роспись «под фон» привносятся мотивы «приписки» — поверх цветного фона вырастают ягоды, мелкие листочки, кустики, травки.

Особый, относительно новый вариант фонового письма — «Кудрина». Она состоит из круглых затейливых завитков. Порой из этих завитков вырастают фантастические цветы, на которых сидят сказочные птицы. Древние мастера «Кудрину» использовали мало. Современные семеновские художники ищут новые возможности «Кудрины».

Порой по сложности и изысканности исполнения эта роспись становится похожей на лаковую миниатюру.

Все эти приемы письма сформировались не сразу и не в один день.

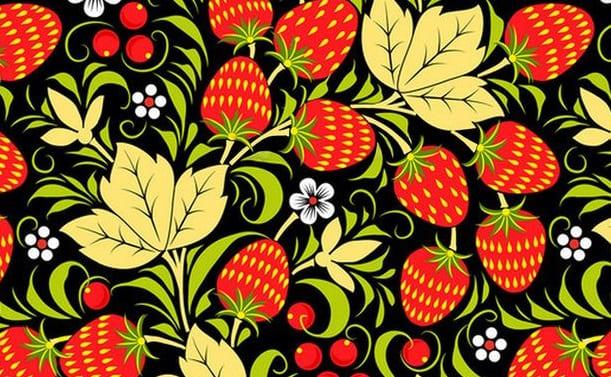

Растительный орнамент, появившийся в Хохломе благодаря иконописцам, претерпел со временем существенные изменения. Он стал более лаконичным и четким. Русские мастера стали использовать в орнаменте цветы и растения, знакомые их землякам. На смену тюльпану и виноградному листу, которые писались в XVII веке, пришли колокольчик и лист клена, а рядом с ними появились северные ягоды — брусника, клюква, земляника.

Хохломская роспись становится с годами ещё образнее, выразительнее при большой строгости отбора художественных средств.

Хохлома: от старины до современности

Старинная история хохломской росписи

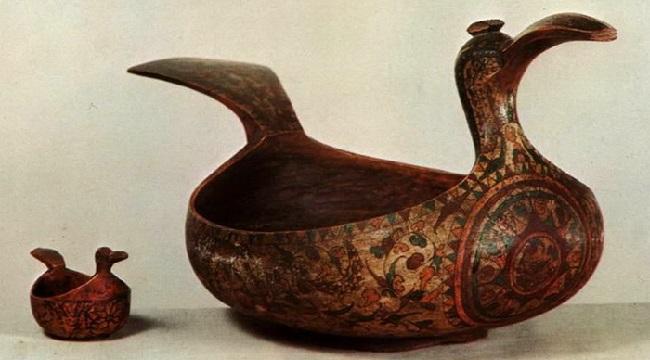

В музеях сохранились вещи, рождённые в Хохломе на рубеже XVIII— XIX веков. Это образцы подлаковой росписи: чашки, братины, кружки и туески. На них лишь неширокие золотистые пояски. Видимо, порошок серебра, который тогда использовали мастера, был слишком дорогим для деревянной посуды.

Но лучшие изделия той поры восхищают нас тем, как свободно владел кистью мастер, как поэтично он мыслил, как по-своему передавал красоту русской природы. Итак, как же развивалось золотое искусство Хохломы в ХIХ-ХХ веках?

В первую половину XIX века в хохломской росписи происходят заметные изменения. В это время мастера вместо серебра начинают применять дешёвое олово. Присыпанная таким порошком деревянная поверхность при обжиге становилась такой же золотистой, как и посеребрённая. Теперь мастера уже полностью окрашивают стенки братин, чашек, солониц и поставцов.

Рисунок «травки» позволяет эффектнее использовать «золотую» окраску. Художники учатся писать орнамент на золотом фоне, отказываются от использования красок, которыми они писали прежде. Вместо синей, голубой, розовой, зелёной и коричневой красок теперь основными цветами становятся красный, чёрный и золотой.

Одно время говорили, что мастера Хохломы используют эти три краски лишь потому, что они не выгорают в печи при закалке. Но это лишь одна из причин. Коричневая, желтая и зеленая краски тоже не меняют свой цвет при высокой температуре. Но они не дают такого удивительного декоративного эффекта, как сочетание красного, черного и золотого. Красный цвет придает золоту большую теплоту, а благодаря черной краске золотой фон кажется светлее и ярче.

«Поддельный» золотой фон было невыгодно обнажать большими частями — он уступал «настоящему» и по яркости, и по теплоте. Поэтому хохломские художники постепенно пришли к рисункам, в которых фон лишь просвечивал сквозь узор и в промежутках между мотивами. Теперь большое значение приобрела широта письма, свободное владение мастером кистью. Выполняя узор «от руки», мастер учился свободно менять орнамент, сходу придумывать новые сочетания.

А форма? Расписать большое круглое блюдо — одно дело, высокий поставец цилиндрической формы — другое, а ложку — третье.

Рисунки на чашках и блюдах мастера строили, учитывая приемы композиции в круге. Художники выделяли дно, рисуя в центре розетку с расходящимися лучами — солнце, на крупных вещах рисовали ещё вокруг розетки квадрат или ромб с мягко закругленными углами, который называли «пряником». А вокруг писали узор, связанный с движением кисти по кругу.

На поставцах и солоницах, имеющих цилиндрическую форму, мастера писали четыре «цветка» или «древа» — два красных и два чёрных.

Используя традиционные мотивы и типовые композиции, даже рядовые художники создавали высокохудожественные произведения, никогда не превращаясь в копиистов.

Промысел развивался с каждым десятилетием все шире и шире. Уже в середине-XVIII века жители нескольких десятков деревень занимались хохломской росписью. Токарную деревянную посуду развозили на баржах по Волге во все концы страны и за её пределы. В конце XIX века в Хохломе создавалось много самых разнообразных изделий — большие «артельные» блюда, тарелки, солонки, совки для муки.

Мастера расписывали лукошки для ягод, дуги, прялки, короба для хранения веретья. В деревнях тогда сложилось разделение труда: в одной заготавливали древесину, в других точили деревянную посуду, в третьих расписывали её. Скупщики за бесценок покупали готовые изделия, а потом продавали их втридорога. А некоторые скупщики содержали свои мастерские, где по многу часов подряд работали токари, ложкари и красильщики.

Почти в каждой деревне были мастера, сочинявшие новые узоры. И сегодня память жителей села Новопокровское хранит их имена: Иван Красильников, Михаил Красильников, Яков Марусин.

На рубеже XIX—XX веков наступили для Хохломы тяжелые времена. Спрос на деревянную расписную посуду упал, рынок наводняла фабричная продукция. В годы русско-японской и первой мировой войн закрывались красильни, мастера уходили на фронт.

Попытались было приспособить промысел ко вкусам городских покупателей. Так стали в Хохломе писаться изделия «под старину». Появились стилизованные «а-ля рус» столы и буфеты, стулья и диваны с головами лошадей, ковши, похожие по форме на змей и драконов. Расписывая их, художники стали искажать традиционные мотивы росписи «под фон» и «Кудрины». Мастера стали использовать трафареты, модный орнамент «славянской вязи» невозможно было писать традиционными приемами. «Травка» получила название «мужицкого» рисунка.

Хохлома. Возрождение древнего промысла

После революции началось возрождение древнего промысла. Был опубликован декрет, подписанный В. И. Лениным и М. И. Калининым, в котором намечались меры содействия кустарной промышленности. Все предприятия мелкой кустарной и ремесленной промышленности были объявлены не подлежащими ни конфискации, ни национализации. Мастера Хохломы становятся членами первых кустарных артелей.

Большое значение приобретает мастерская Красильниковых — продолжателей династии знаменитых хохломских художников. А специальная школа в Семенове по обработке дерева помогает художникам развивать лучшие традиции промысла, бороться против засилья псевдорусского стиля, искать новые мотивы и орнаменты. Сегодня работы, выполненные много десятков лет назад П. Ф. Распопиным, С. С. Юзиковым и И. Е. Тюкаловым, — гордость Семеновского художественного музея.

В 1925 году произведения хохломских мастеров были представлены на Международной выставке в Париже и удостоились высокой награды — золотой медали.

Сегодня мастера из Семёнова ищут новые, более сложные формы изделий, пробуют создавать композиции, которые отступают от традиционного письма. Так, помимо лесных растений и ягод, мастера пробуют писать и пышные, затейливые садовые цветы. Это обогащает декоративное оформление изделий, придает им ещё более праздничный вид. Но хохломские художники не собираются забывать традиционные приемы, которые восходят к древней языческой Руси, когда поклонялись богу Солнца — Яриле, когда засеянное поле символизировало поделенный на четыре части квадрат или ромб с точками-зернами в каждом.

Хохломской мастер, как и художники большинства других промыслов, никогда не повторяет рисунок. Он постоянно импровизирует, ищет новые орнаменты. Работы лауреатов Государственной премии имени И. Е. Репина Е. Н. Доспаловой, Н. П. Сальникова, О. П. Лушина украшали самые представительные выставки.

«Набор для мёда» Е. Доспаловой украшает Русский музей в Москве. Весёлые алые клубничины на чёрном фоне, золотая внутренность плошек, изящная форма маленьких ложек — все создает настроение праздника. Или «Свадебный набор» Е. Яковлевой. Два точёных бокала, солонка, блюда с цветами и птицами. И все это — алого цвета, с золотой росписью.

Взглянешь на эти прекрасные вещи, и сразу ясно: в доме праздник. Да такой, что бывает лишь раз в жизни. Свадебного подарка лучше и не придумаешь.

- Персональная выставка «Магия символа»

- «Ночь искусств – 2020». Информационно-образовательный и выставочный центр – филиал КМИИ

- В Московском музее народной графики выставка Татьяны Кудриной

- Future in the Past. Персональная выставка Василия Кроткова

Источник: gallerix.ru

Народный промысел хохлома: основные цвета и мотивы. Этапы создания изделия

Невозможно представить себе русское народное искусство без промысла, которым восхищаются далеко за пределами России. Хохломская роспись стала одним из брендов своей страны, вознеся художественное декорирование деревянных изделий на высочайший уровень. О том, как появилась хохлома, как она развивалась и чем живет в сегодняшние дни, с какими именами связан расцвет промысла, а также о секретах технологии традиционной хохломской росписи вы узнаете из этой статьи.

История промысла

Появилось это художественное направление в 17 веке, в Нижегородском округе. Поволжское село Хохлома прославилось на столетья вперед, и именно развивающийся там промысел росписи деревянной посуды принес славу небольшому поселению. Мастера Поволожья и до появления хохломы занимались декоративной обработкой дерева: резьбой, например, в определенном смысле ставшей предтечей росписи. Известна эта местность и иконописцами, потому есть предположение, что золотистый цвет хохломской деревянной посуды – заимствование способа золочения рам у иконописцев.

Возможно, знаменитому промыслу была бы уготована более скромная судьба, но удачное расположение региона способствовало, как сказали бы сегодня, эффективному маркетингу. На ярмарки в Поволжье собиралось так много людей, что слава об отливающих золотом расписных изделиях понеслась далеко за пределы Нижегородчины.

Но начинали хохломские умельцы не с тех нарядных изделий, которые мы сегодня ассоциируем с хохломой. Серебряный порошок, что при обработке превращался в золотой, стоил слишком дорого. Потому сначала им выполнялась только окантовка посуды. И лишь в 19 веке из олова научились делать тот самый золотистый фон, дешевизна такого способа привела к появлению той самой узнаваемой хохломской посуды.

Народное творчество могло быть забыто в ходе научно-технического прогресса, пришедшего на стык веков: заводские товары стоили прилично дешевле, потому изготовление расписной посуды перестало иметь коммерческий смысл.

И лишь в 20-х годах прошлого века промысел пережил ренессанс: появились профессиональные школы, мастера стали выставлять свои труды на международных выставках, и что такое хохлома, узнал мир именно в те годы.

Люди, имена которых ассоциируются с хохломской росписью:

- Красильниковы – династия выдающихся хохломичей, в которой пять поколений занималось народным промыслом. А.В. Красильников написал книгу «Золотая хохлома», настоящую энциклопедию ремесла, уникальный с точки зрения истории искусства труд.

- Георгий Матвеев – основал школу хохломской росписи в Семенове. Георгий Петрович в течение долгих лет собирал произведения народных умельцев, которые впоследствии приобрели статус музея кустарно-художественных промыслов. Интересно, что художественной обработке дерева Матвеев научился в Холмогорах, будучи арестованным за революционную деятельность.

- Степан Веселов – уже в 5 лет расписал первую ложку, а работы семилетнего мальчика отец уже продавал на ярмарке. Работы именитого мастера присутствуют в собраниях многих музеев. Военные ранения могли помешать продолжению его творческого пути, но рабочую руку не ранило, и в 50-е годы Степан Павлович вернулся к хохломе. Поклонники промысла узнают и чтят веселовское травное письмо.

Династия Гущиных, семья Лушиных – в истории развития хохломы такая семейственность не редкость. Возникновение новых династий может продолжить старинный промысел, дать ему возможность пережить еще несколько витков популярности.

В 60-е годы прошлого века артель «Хохломская роспись» трансформируется в крупную фабрику с тем же названием. На базе фабрики открывается творческая лаборатория, в 90-х годах там открывается цех по изготовлению матрешки, мастерская миниатюрной живописи, а в 2004 году на фабрике появляется участок живописи.

5 лет назад город Семенов обрел статус столицы Золотой хохломы, и в том же году стартовало одноименное международное фестивальное движение.

Сегодня на фабрике активно производятся стильные аксессуары с уже легендарными элементами хохломы. Мотивы, узоры, цвета то и дело вдохновляют фешн-художников создавать коллекции с русским настроением. Посуда, офисные принадлежности, новогодние сувениры, мебель, миниатюрные работы – список продукции, производимой сегодня в контексте росписи хохломы, впечатляюще длинный. И к счастью, изделия, выполненные в узнаваемой технике, находят своих покупателей по всему миру.

Основные цвета

Парадокс народного промысла хохлома в том, что имея довольно скудный цветовой набор, художник умудрялся с его помощью делать узоры, точность и цветоподача которых безукоризненны. Отличительный признак работ — золотистая основа. Золотым мог быть фон или ключевые элементы работы. Золотой цвет – это сама радость жизни, богатство и полнота. Это цвет роскоши, которая всегда выглядит эффектно.

Другие два обязательных цвета хохломы – черный и красный. Белый цвет и охра стали лаконичным дополнением рисунков. Присутствовали в промысле и росписи на оранжевом, а также изумрудном, алом и бирюзовом фоне. Но они встречались реже и не имели такого спроса, как продукция с вышеобозначенными цветами.

Так или иначе, если вы решили попробовать себя в хохломе, в вашу цветовую палитру смело могут войти:

- черный;

- красный;

- белый;

- оранжевый;

- отборный желтый;

- зеленый;

- коричневый;

- голубой;

- изумруд.

Но цветовой ряд – это не все особенности росписи. Есть у направления и другие хитрости, которые и принесли ему славу.

Разновидности росписи

Мастера направления используют два типа письма – верховое и фоновое. В верховом рисунок художник наносит черной либо красной краской на основу. В фоновой росписи есть красная либо черная основа с золотым узором.

Верховой рисунок

Верховой рисунок предполагает 3 типа орнамента – «травная роспись», а также стилизации «под листок», «под ягодку», «пряник».

Орнаментальные варианты верховой росписи:

- «Травная» — осока, белоус и луговик, вот главные элементы росписи. Она пишется завитками и различными мазками, колосками либо ягодками по золотому фону.

- «Под листок», «под ягодку» — художники занимаются стилизацией растительных форм. От «травного» рисунка этот вид отличается более крупными мазками, что превращаются в овальные листья, а круглые ягодки ставятся кистевым тычком.

- «Пряник» — так именуют геометрическую фигуру, вписываемую в квадрат либо ромб, в середине такой фигуры солнце. Особенность такого орнамента в кажущемся движении узоров.

Выполнение всех этих элементов требует навыка, который нужно тренировать снова и снова.

Фоновый рисунок

В этом случае стоит отметить два типа орнамента – «под фон» и «кудрина». «Под фон» представляет собой очень трудоемкий, искусный процесс, с которым мог совладать не всякий мастер. Обычно эти работы изготавливали для подарка, выполняли их на заказ и за очень высокую цену.

В «кудрине» доминирует не мазок, а контурная линия. Эта роспись напоминает ковер, золотистые кудреватые завитки формируют узорные листочки, цветки и плоды. Выглядит такое изображение очень эффектно, и трехцветия (красный, черный, золотой) вполне хватает для подобной выразительности.

Популярные мотивы и элементы росписи

Начиная учиться хохломе, вы, вероятно, сначала познакомитесь с травной росписью. И первое, что возьметесь рисовать, будут мотивы «под осоку». Это старинный, самый древний тип узора. Его мастер пишет мазками и завитками, маленькими ягодками и колосками. Из нескольких травинок умелец мог изобразить курочку, сидящей на ветке.

В верховом письме господствуют аккуратные мазки, благодаря которым композиция становится воздушной и легкой. Кажется, что изнутри она подсвечена золотистым сиянием. Фоновое же письмо отличает изображение с контурными начертаниями: импровизации здесь быть не может, изначальная задумка мастера должна воплотиться точь-в-точь, без внесения новых мотивов и узоров в процессе.

Новичок начинает с «травной росписи», переходит к мотивам «под ягодку», «под листок», практикуется в «прянике» и «кудрине», учится писать «под фон». Чтобы овладеть каноничными мотивами и узорами, нужно немало времени и еще больше старания, усидчивости, готовности выполнять одно и то, повторять элементы прописей и т.д.

Этапы создания изделия с хохломской росписью

Первый этап – производство грубых деревянных брусков-заготовок. Интересно, что называют эту работу «бить баклуши». Потом мастер с этих заготовок снимет излишки древесины, придаст им форму. Так возникают красивые ковшики, ложки, чашки, шкатулки, тарелки. Неокрашенные изделия называют «бельем» либо основой.

Процесс изготовления изделия с хохломой:

- Покрытие глиной. Основу мастера покрывают очищенной жидкой глиной – «вапой». Она сохнет порядка 8 часов. Потом основу ожидает покрытие олифой, и этот этап очень важен, так как он влияет на качество будущей росписи.

- Обработка поверхности для придания нужного оттенка. Для получения серебристого оттенка тампоном из овечьей шкуры втирается алюминиевый порошок. Такой процесс называют лужением. Благодаря лужению изделия имеют бело-зеркальный блеск. А чтобы получить золотистый цвет, на деревянную заготовку наносят серебристо-оловянный порошок. Потом заготовку покрывают спецсоставом и обрабатывают в печи, чтобы на выходе она обрела медово-золотистый оттенок.

- С этого момента можно считать, что работа готова к росписи. В ход идут масляные краски. Самые востребованные цвета – красный и черный (киноварь и сажа), а вот зеленый, желтый и коричневый встречают реже.

- При «верховой» росписи рисунок ложится на серебристую основу. Так, мастер рисует криуль (главную линию), на нее «насаживают» разные элементы – от листочков до капелек.

- Роспись «под фон» подразумевает прорисовку контура орнамента, после чего фон закрашивают черным. Цветки и листочки остаются золотыми.

- Все работы художники расписывают строго вручную, потому точное повторение узора просто невозможно.

- Заключительный этап – покрытие готовой работы лаком. Это делают для того, чтобы она приобрела выгодный золотистый оттенок. Наносят лак не менее чем в 4 слоя, каждый слой сушат. Затем работа отправляется в печку для закаливания.

- Закаливание в печи. Температура 150 градусов, 3-4 часа – и на продукции образуется масляно-лаковая пленка, которая своим золотистым цветом ставит финальную точку в изготовлении хохломского изделия.

Со всеми этапами создания хохломы вы сможете познакомиться в данном видео.

На сегодняшний день в России существует два центра производства каноничных хохломских изделий – фабрики «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись», что находятся в городе Семенове, а также село Семино, что в Ковернинском районе, известное предприятиями «Промысел» и «Хохломской художник». Но вникнуть в нюансы промысла, познакомиться непосредственно в работе со знаменитыми узорами, может каждый.

О том, как появилась и развивалась другая не менее известная роспись — городецкая, вы узнаете из нашей статьи: «История зарождения городецкой росписи и интересные факты о художественном промысле».

Роспись дерева под хохлому – интересное занятие для детей и взрослых, приятное и плодотворное знакомство с русской культурой. Творчество настолько увлекательно, что вслед за расписной ложкой появится и расписная доска, а затем шкатулка и т.д. Увлекательный художественный опыт гарантирован, убедитесь сами!

Источник: masteridelo.ru

Хохломская роспись — знаменитый народный промысел

Хохлома — старинный русский народный промысел, зародившийся на территории нынешней Нижегородской области. Никогда не прекращая своего существования, сегодня хохломская роспись переживает новый виток популярности. Вновь стали востребованы изделия, украшенные узорами в золотых тонах, замысловатой формы, напоминающей ягоды и травы. Для Нижегородского края хохлома стала «визитной карточкой». Теперь во всей стране не найдется дома, где не было бы деревянных ложек и мисок, расписанных в этом стиле.