Развитие технологии цианирования было бы невозможным без разработок таких ученых как Шееле и Багратиона, которые впервые обнаружили способность золота растворяться в водных растворах цианидов. Так, в России была построена цианистая фабрика в Березовске (1897), а в 1898г и на Кочкарском руднике [1].

Цианидное выщелачивание на сегодняшний день является основным способом извлечения золота из руд, как в традиционной технологии, так и при геотехнологической добыче. В качестве реагента используются соли циановой кислоты — цианиды натрия или калия концентрацией 0,02-0,3%. Растворение золота в присутствии окислителя происходит по реакции:

2Au + 4NaCN + 1/2O2 + Н2O = 2NaAu(CN)2 + 2NaОН

Золото переходит в раствор в виде золотоцианистого натрия, который диссоциирует на ионы Na+ и [Au(CN)2]-.

Комплексный ион [Au(CN)2]- затем направляют на сорбцию ионообменными смолами, активным углем или осаждают цементацией (Zn мет.)

Преимущества метода цианирования:

— высокая степень извлечения — золота до 95%;

Черный шлих. Описание и извлечение золота.

— низкая стоимость передела;

— простота аппаратурного оформления;

— температура процесса 20С;

Самый главный недостаток этого метода — очень высокая токсичность цианистых солей, ввиду гидролиза NaCN.

Но, несмотря на это обстоятельство, цианидный метод широко используется в промышленных масштабах [1].

Перколяционное выщелачивание — это процесс извлечения золота посредством естественного фильтрования цианистых растворов через слой золотосодержащей руды, помещенной в чан с ложным днищем. Метод пригоден лишь для грубозернистых материалов, частицы которых легкопроницаемы для цианистых растворов, ввиду малой скорости фильтрации. Золото должно быть достаточно мелкое. Обычно перколяции подвергают классифицированные пески с частицами крупностью 0,2 — 1мм. Продолжительность полной обработки песка одной загрузки песка ( обычно 4-8 суток) зависит от скорости просачивания, количества растворов и режима обработки, определяемых вещественным и гранулометрическим составом песка [1].

Обычно выщелачивание просачиванием осуществляют в чанах круглой или прямоугольной формы последовательно заливкой порций цианистых растворов убывающей концентрации. Первые крепкие растворы содержат (0,1- 0,2) % NaCN, средние 0,05-0,08 и слабые 0,03-0,05 %.

Полученные золотосодержащие растворы идут на осаждение золота. Выщелоченные и промытые пески выгружают сухим или гидравлическим способом.

Расход реагентов зависит от характера обрабатываемого материала и составляет (0,25-0,75) кг цианида и 1- 2 кг извести на 1 т сухого песка.

Преимущества перколяционного выщелачивания:

-простота аппаратурного оформления;

-относительная дешевизна процесса;

-небольшой расход электроэнергии.

Недостатком же является невысокое (обычно 60%) извлечение золота. Поэтому использование этого метода в промышленности малоэффективно[5].

Процесс кучного выщелачивания заключается в том, что руда, уложенная в виде штабеля (кучи) на специальном водонепроницаемом основании (площадке) орошается сверху цианистым раствором. При медленном просачивании раствора через слой руды происходит выщелачивание золота и серебра. Стекающий снизу раствор идет на извлечение благородных металлов [1].

Метод пригоден для переработки руд, указанных в пункте 2.3.6.1. Обычно кучному выщелачиванию подвергают руду после дробления до крупности 5-20 мм. Присутствие глинистых веществ снижает проницаемость кучи, замедляет выщелачивание и уменьшает извлечение золота.

Кучное выщелачивание проводят на открытом воздухе на специально подготовленных площадках. Для придания площадке водонепроницаемых свойств ее покрывают слоем бетона, асфальта или утрамбованной глины. Кучи орошают цианистым раствором с помощью специальных разбрызгивающих устройств (форсунок), установленных над ними.

Золотосодержащий раствор, вытекающий из оснований кучи, стекает в облицованные пластиком дренажные канавки, проложенные рядом с кучей вдоль ее длинных сторон, и по ним отводится в пруд-сборник.

Преимущества кучного выщелачивания:

— возможность переработки бедных руд;

— простота технологического процесса;

— низкие капитальные затраты.

— длительность процесса (30-90 суток);

— низкое извлечение золота (50-70%).

Ввиду этих недостатков метод используется в промышленности, но не так эффективно как цианирование перемешиванием [2].

Цианирование перемешиванием — значительно более эффективный процесс по сравнению с цианированием просачиванием. Это объясняется хорошим вскрытием выщелачиваемого золота, благоприятными условиями диффузионного подвода ионов CNЇ и молекул растворенного кислорода к поверхности золотин, и энергичным накислороживанием пульпы в процессе выщелачивания.

Рудные пульпы, поступающие на цианирование перемешиванием, имеют повышенную вязкость, что затрудняет диффузию ионов CN — и молекул растворенного кислорода к поверхности, растворяющихся золотин. Поэтому необходимо энергичное перемешивание и непрерывное насыщение пульпы кислородом воздуха.

Процесс ведут при концентрации NaCN, составляющей 0,01-0,1 % (чаще всего 0,02-0,05%) и концентрации СаО, равной 0,01-0,03% (рН 9-11). Цианистые растворы не агрессивны, поэтому для изготовления оборудования применяют такие доступные материалы, как обычная углеродистая сталь, чугун [1].

Процесс выщелачивания осуществляют в периодическом или непрерывном режиме.

Непрерывное выщелачивание получило большее распространение благодаря полной автоматизации, высокой эффективности использования аппаратов. Также нет необходимости в использовании мощных двигателей и насосов для перекачки пульпы из емкостей.

При непрерывном выщелачивании пульпа поступает в цепочку (каскад) из последовательно соединенных аппаратов, где она перемешивается. Число аппаратов в каскаде обычно выбирают не менее 4 — 6 (лучше 8 — 12). При меньшем числе аппаратов значительная доля частиц выщелачиваемой руды проскакивает все аппараты. Это негативно скажется на эффективности процесса вследствие низкого извлечения золота.

Основным типом аппаратов для непрерывного выщелачивания является пачук. с центральным аэролифтом. Это высокий цилиндрический чан с коническим днищем. Высота чана обычно в 3 — 4 раза превышает диаметр. В центре чана расположен аэролифт (циркулятор). Последний представляет собой широкую, открытую с обоих концов трубу, в нижней части которой предусмотрена воздушная рубашка.

По трубе в рубашку подают сжатый воздух, который через прорези поступает в виде отдельных пузырьков в трубу. Находящаяся здесь пульпа смешивается с воздухом, образуя воздушно-пульповую смесь, плотность которой меньше, чем плотность пульпы. Поэтому смесь поднимается вверх и выливается через верхний край трубы. Более плотная, не содержащая пузырьков воздуха пульпа поступает в трубу снизу.

Пачуки широко применяют как в отечественной, так и в зарубежной золотоизвлекательной промышленности. Преимущества аппаратов этого типа состоят в возможности перемешивания весьма густых пульп, простоте устройства и интенсивной аэрации пульпы [2,5].

Источник: studbooks.net

Как извлекают мелкое золото из золотого концентрата, добытого на прииске

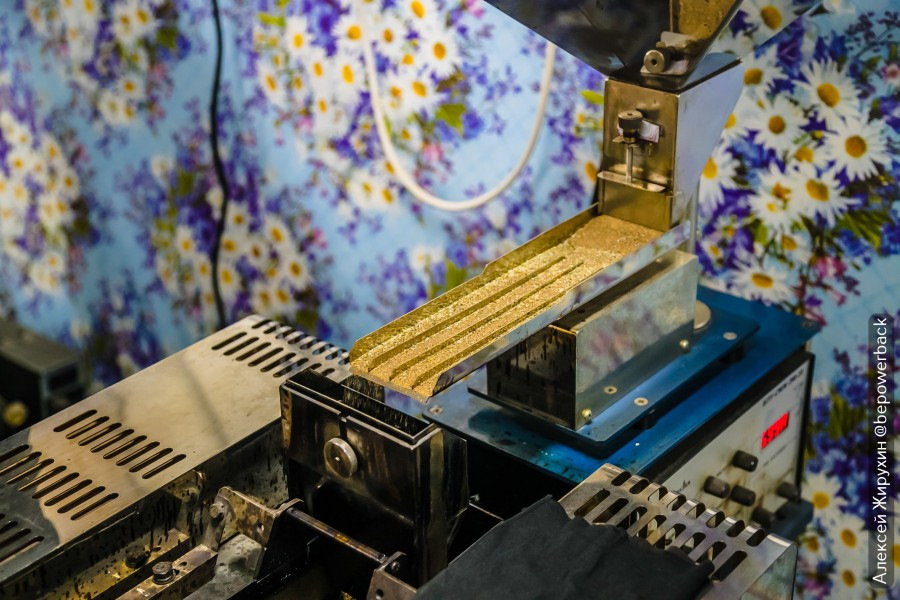

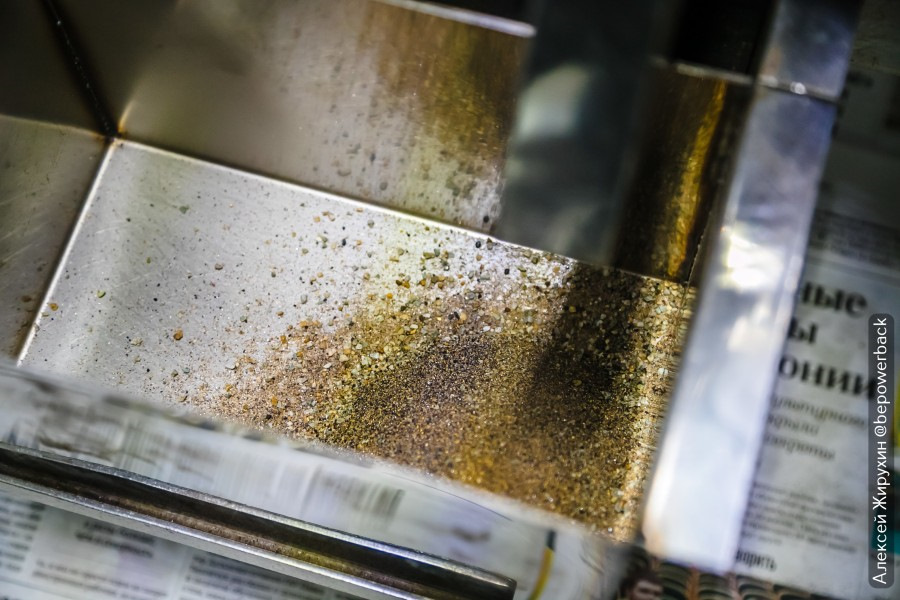

С драг и промприбора золото попадает на ШОУ (Шлихообогатительная установка) в виде золотого концентрата — это «чёрный песок», из которого в дальнейшем извлекают мелкие частицы золота, необходимые для изготовления слитков и золотых украшений.

Сначала концентрат попадает в производственный цех, который предназначен для централизованной переработки золотосодержащих концентратов, добываемых на россыпных месторождениях.

Извлечение золота — кропотливый процесс, который построен на различиях в химических и физических характеристиках металлов. Сначала вручную удаляются крупные примеси, в том числе и пирит — золото дураков.

Потом мелкие примеси с помощью нескольких специальных аппаратов, где отделяется магнитная фракция от немагнитной.

Дальше используется магнитная жидкость с керосином, которая также помогает отделить фракции. После этого оно нагревается и сушится на сковороде.

После чего взвешивают и отправляется на выплавку в слитки.

О том, как золото выплавляют, я расскажу вам в следующей статье. А пока можете посмотреть мой фильм:

Источник: www.drive2.ru

Этика и деонтология в фармации

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.

К.Д. Шертаева, Г.Ж. Умурзахова, М.М. Сапакбай, К.Б. Мендибаев Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности М3 РК по ЮКО 2010

Оценка эффективности нолипрела форте при комбинированной терапии больных артериальной гипертензией

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % — наблюдается стойкая артериальная гипертензия

Б.М. Байдуллаев, АА. Сейдахметова, Х.Т. Қорганбаева, Р.Б. Ибрагимова, Ж.М. Абдукаримова, ГА.

Умиралиева, Л.Б. Байтемирова Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент Областной консультативно-диагностический медицинский центр, г.Шымкент 2010

Опыт применения «гинолакта» в лечении вагинального дисбиоза

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.

Р. Т. Тлеужан, А.А. Белесова, Н.А. Жусипов, Н.И. Калдыбекова, А. У. Байкубекова Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент Областной перинатальный центр 11, г.Шымкент Медицинский колледж «Авиценна», г.Шымкент Клиника МКТУ имени ХА.Яссави, г.Шымкент 2010

Эффективность лазолвана 30 мг у больных c хобл

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.

Байдуллаев Б.М.,ҚорганбаеваХ.Т.,Ибрагимова Р.Б.Дбдукаримова Ж.М.,Умиралиева БА.,Сеидахметова А А. Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент 2010

Эффективность аппарата btl — 4000 при лечении деформирующего остеоартроза

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.

Бекмурзаева Э.К.,Байдуллаев Б.М.,ҚорзанбаеваХ.Т.,Ибрагимова Р.Б., Қонырбасов А.К.,Сарыпбекова Л.Л. Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент 2010

Использования нестероидного противовоспалительного препарата для послеоперационной анальгезии

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.

Б. Т. Токкулиев Областная клиническая больница, г.Шымкент 2010

Состояние резистентности мембран эритроцитов и окисляемость липидов у больных с эпилепсией после фармакотерапии ламикталом и карбамезапином

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией

Н.А. Жаркинбекова Южно-Казахстанкая государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент 2010

Высшие психические функции при хронической интоксикации соединениями фосфора

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)

МА. Тубанова , ГА. Дущанова Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент 2010

Распространение экологически зависимых болезней

Специфические особенности биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений

МА. Тубанова Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент 2010

Рационализация управления медицинской помощью населению биогеохимической провинции

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья

МА.Тубанова Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент 2010

Взаимосвязь здоровья населения c состоянием окружающей среды

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.

МА. Тубанова Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент 2010

Извлечение золота из кеков от выщелачивания золото-мышьякового концентрата

Разработка и внедрение новых технологий переработки золотосодержащего полиметаллического сырья продиктована современными требованиями к охране окружающей среды, а также тем, что разработка эффективной технологии позволит увеличить объемы добычи благородных металлов.

Во многих месторождениях золотосодержащих руд сосредоточено значительное количество мышьяка, являющегося вреднойпримесью.

Вскрытие золота, субдиспергированного в сульфидах, окислительным обжигом при переработке богатых мышьяком сульфидных концентратов влечет за собой загрязнение окружающей среды вредными оксидами мышьяка и потери ценногометалла.Главнымиколлекторамизолотавсульфидныхконцентратахявляютсяпиритиарсенопирит.

Золотосодержащие сульфидные концентраты вскрываются пиро- и гидрометаллургическими методами. Существенным недостатком первых является сложность обеспечения охраны окружающей среды от загрязнения токсичными соединения мышьяка и серы. Для их улавливания используются сложные и громоздкие системы. Перспективными представляются гидрометаллургические методы, позволяющие вывести из процесса токсичные соединения мышьяка в виде малорастворимых арсенатов железа и кальция.

Наиболее эффективным реагентом для окисления сульфидов металлов до сульфатов и вскрытия золота следует считать азотную кислоту. Благодаря высокому тепловому эффекту реакции окисления сульфидов азотной кислотой создаются условия для нагревания пульп до желаемых температур без дополнительного расхода тепла. Процесс окисления сульфидов с образованием в водных растворах в присутствии азотной кислоты идет значительно быстрее и полнее, чем при использовании других реагентов; кроме того, не выделяется арсин — наиболее ядовитое соединение мышьяка. Азотная кислота может регенерироваться из отходящих нитрозных газов и возвращается для повторного использования в процесс. Использование же дополнительно в качестве сильнейшего окислителя — озона позволяет резко интенсифицировать процесс извлечения золота в товарный золотосодержащий раствор и при этом на 20-25% снизить расход азотной кислоты идущей на вскрытие золота из полиметаллического сырья.

В настоящее время ведутся разработки по применению хлорных методов переработки материалов, содержащих благородные металлы. Характерной особенностью хлоридных процессов является их экологичность, а также возможность селективно выделить металл без высоких капитальных затрат. Важнейшим условием в достижении высокого извлечения золота в раствор и сохранения его в растворенном состоянии в процессе гидрохлорирования является отсутствие в исходном сырье восстановителей золота. К их числу в золотосодержащих концентратах относятся соединения двухвалентного железа, восстанавливающее действие которого можно устранить путем окисления хлором в процессе гидрохлорирования. Однако в этом случае расход хлора составляет значительную величину. При выщелачивании концентрата азотной кислотой железо полностью переходит в раствор и

кек таким образом, пригоден для осуществления процесса гидрохлорирования 1,2.

Нами создана специальная установка для азотнокислотного разложения сульфидных концентратов, обеспечивающая интенсификацию процесса выщелачивания и предотвращения выброса нитрозных газов в атмосферу.

Это достигается ионизацией газовой фазы в специальной ионизационной камере.

На рис. 1 схематически изображена разработанная нами установка и разрез по А − А (рис.

1).

Рис. 1. Установка для азотнокислотного выщелачивания 1 − реактор; 2 − холодильник; 3 − каплеотбойник; 4 − газодувка; 5 − ресивер; 6 − ионизирующее устройство;

7 − разрядные электроды; 8 − патрубки.

Работа установки заключается в следующем: замкнутая система сначала заполняется кислородом (воздухом) до заданного давления, а затем при работающей газодувке в реактор заканчивается пульпа с заданными плотностью и температурой. Выделяющиеся в процессе выщелачивания нитрозные газы в смеси с кислородом циркулируют по замкнутому циклу. Циркулирующий газ охлаждается в холодильнике, осушается в каплеотбойнике, а затем с помощью газодувки сжимается в ресивере и после этого поступает в камеру ионизации. Здесь он, проходя между разрядными электродами, под действием разряда подвергается ионизации, в результате которой оксиды азота окисляются до диоксида, которые при последующем контакте с пульпой в реакторе образуют азотную кислоту, которая интенсивно взаимодействует с сульфидным концентратом.

Разработанная установка способствует интенсификации выщелачивания и позволяет более полно использовать азотную кислоту; процесс осуществляется при атмосферном давлении.

Окисленные кислород, оксиды азота (II) до NO2 вместе с конденсированными водяными парами образуют азотную кислоту, которая вновь вступает во взаимодействие с сульфидами концентрата.

Опыты проводили следующим образом. В первую ячейку загружали навеску концентрата, заливали выщелачивающий раствор, продували ячейки кислородом, тщательно герметизировали, включали нагрев нижней части ячеек и охлаждение верхней части и перемешивание. Нагрев осуществляли термостатированием с точностью 0,5оС, перемешивание вели при помощи магнитной мешалки.

Процесс вели в течение 4-х ч, изменяя отношение Ж:Т, количество азотной кислоты и температуру. Во всех опытах в ячейку загружали 20 г концентрата. Кислород поступал из газометра автоматически, расход которого измеряли по градуировочной шкале.

интервале: плотности пульпы от Ж:Т=4:1 до 1:1, количестве вводимого в пульпу хлора от 0,1 до 5 г на 10 г материала, при длительности контакта хлора с пульпой от 0,5 до 3,0 ч (табл. 1).

В результате исследования установлена возможность осуществления процесса гидрохлорирования с извлечением золота в раствор 90-93% от исходного содержания в концентрате при остаточной концентрации золота в кеке 5,0-4,6 г/т. Эти результаты были достигнуты при гидрохлорировании в следующих оптимальных условиях: плотность пульпы Ж:Т=3:1, длительность контакта пульпы с хлором − 2 ч, в течение которого в пульпу было введено на 10 г материала 2,5 г хлора при расходе хлора 4 л/ч в раствор 0,1-0,5 н соляной кислоты при температуре 70-90 °С.

Таблица 1. Влияние основных параметров на результат извлечения золота в раствор при гидрохлорировании

Кол-во введенного в пульпу хлора г/кг концентрата

Длительность контакта хлора с пульпой, ч

Источник: articlekz.com