Калиев, С. А. Морфология, золотоносность и распределение золота в месторождении Акбакай / С. А. Калиев, А. Д. Маусымбаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 48 (234). — С. 85-88. — URL: https://moluch.ru/archive/234/54365/ (дата обращения: 10.07.2023).

Ключевые слова: золото, морфология, месторождение, руда.

История добычи золота насчитывает 6000 лет и можно предположить, что уже тогда существовали проблемы поисков, оценки и извлечения золота. Эти проблемы имеются и сейчас. Проблемы оценки золотоносности минерального вещества (проблемы опробования) часто вызваны трудностями выбора схемы опробования и обоснования представительности пробоотбора, неуверенностью использования технических и методических средств для решения конкретных оценочных задач, сложностями определения качества опробовательских работ, особенно на начальных стадиях освоения золоторудных объектов. Чаще всего ошибка определения содержаний золота и возникновение проблем достоверности результатов оценки золотоносности горных пород и руд объясняются крайне неравномерным распределением золота в объектах опробования и материале проб [1, с 1].

Морфологический разбор имени существительного Как объяснить ребенку морфологический разбор

Геологическое строение рудного поля месторождения Акбакай

Рудное поле месторождения располагается в пределах вытянутого в широтном направлении блока пород Кызылжартасского массива шириной около 1км и длиной 3,6км. Южной границей этого блока является Бескемпирский разлом, западной — Западно-Акбакайский разлом, а восточной — контактовая зона Кызылжартасского интрузива с Жельтауским гранитным массивом. В пределах указанной территории западный фланг месторождения расположен в пределах профилей минус 3–0-10, собственно месторождение Акбакай находится между профилями 10–32, восточный фланг расположен между профилями 32–88 и, как видно, имеет самую большую площадь (геологоразведочные профили меридиональные, через 40м).

Главнейшими элементами геологического строения Акбакайского рудного поля являются: 1) вмещающие породы диорит-гранодиоритового состава являющиеся компетентными породами, как для выдержанного трещинообразования, так и для гидротермально-метасоматического рудообразования; 2) проявление в несколько этапов трещинных разрывных структур 2 и 4 систем; 3) внедрение по трещинам разновозрастных дайковых образований; 4) проявление вдоль трещинных структур (зон) многостадийного гидротермального процесса с золотоотложением. Ниже описание геологического строения рудного поля дается по материалам В. И. Данилова, А. Д. Дурсунова, А. А. Поречина, К. Т. Байбекова, Ю. Е. Яренского и др.

Морфология рудных тел собственно месторождения Акбакай

Все известные в пределах Акбакайского дайкового пояса рудные тела представляют собой классический пример жильных месторождений, залегающих в интрузиве. Структурно-морфологические особенности рудных тел дайкового пояса детально изучены при проведении геологоразведочных работ на рудных полях месторождений Акбакай, Карьерное, Бескемпир. Жилы выполняют субширотные нарушения II и IV систем, соответственно выделяются крутопадающие и наклонные жилы. Рудные тела контролируются дайками лампрофиров и диоритовых порфиритов, локализуясь в их контактах или внутри даек, реже отходят на небольшое расстояние от них. Все жилы имеют северное падение, углы падения составляют 60–70 и 75–80 для крутых и 40–50 для наклонных.

Лаборатория золота: золото для всех

В целом морфологию рудных тел можно охарактеризовать как достаточно простую, но изменчивую по мощности. Повышенные мощности наблюдаются на небольших по протяженности отрезках жил и в местах сопряжения жил. Очень редкие случаи выдающихся мощностей (до 9,0м) устанавливаются, в основном, при малоамплитудных дизъюнктивных нарушениях, образующих «сдвоение» жилы в поперечном сечении.

При довольно простой форме рудных тел распределение золота в них крайне неравномерно. Чаще всего содержания золота в сечениях рудных тел колеблется от 2,1г/т до 32г/т, реже от 1г/т до 2г/т и от 32,1г/т до 100–500г/т. В отдельных пробах зафиксированы выдающиеся содержания золота до первых кг/т.

Рассматривая в общем плане распределение золота в плоскости рудных тел можно отметить, что обогащенными являются их центральные части, что наглядно иллюстрируется картами изолиний содержаний. На фоне этой общей закономерности выделяются локальные участки богатых руд. Размеры их составляют в поперечнике от первых метров до 40–50м, редко более.

Морфология изолотоносность жилы Главная

Главная жила детально изучена с поверхности, подземными горизонтальными и восстающими горными выработками, скважинами. Подземные горные выработки пройдены на горизонтах 20, 60, 100 м. По простиранию жила разведана полностью. В последующем жила вскрыта горизонтальными выработками на глубине 180 м. Вся ее промышленная часть, заключенная между профилями ХI-ХХ разведана штреками до глубины 260 м.

Жила имеет строго широтное простирание с отклонениями на флангах к северу на 8–12о, образуя выпуклость в центральной части к югу. Падение жилы в северном направлении под углом 75о с изменениями от 70о до 82–85о.

Жила пространственно тесно связана с дайкой лампрофиров и залегает на одном из ее контактов и имеет простую морфологию. На наиболее протяженных интервалах жила залегает внутри дайки или с обеих ее сторон. Иногда жила удаляется от дайки на 1,5–2,0 м.

Протяженность жилы на всей ее изученной части нарушается рядом наиболее крупных поперечных разрывов, с амплитудой смещения 6,0–12,0 м. При этом мелкие нарушения не нарушают сплошности рудного тела.

Установлено склонение самой жилы и связанного с ней промышленного оруденения в западном направлении под углами 50–60о.

На фоне общего склонения оруденения к западу выявлены рудные столбы, (6 столбов) положение которых определено рядом структурных элементов. Местоположение рудных столбов (участков), ряд определяющих структурных элементов и их параметры приведен ниже:

– участок сопряжения жил Главной и Октябрьской протяженностью 25 м. (горизонт 20 м. между профилями ХVI-ХVII);

– участок соединения жилы и дайки лампрофиров протяженностью 65 м. (горизонт 20 м. вблизи профиля ХVII);

– участок пересечения кварцевой жилой дайки лампрфиров на протяжении 25 м., (горизонт 20 м. вблизи профиля ХХII);

– участок пересечения жилы и ее смещение на 5–6 м двумя поперечными разрывами на протяжении 20 м. (горизонт 100 м, западнее профиля ХVIII);

– участок расщепления жилы на две ветви, пересечение одной из ветвей дайки лампрофиров, пересечение и смещение рудного тела разломом на протяженности участка 40,0 м (горизонт 100 м. вблизи профиля ХVIII-ХХ);

– участок сопряжения и пересечения рудной зоны (жила, дайка) с дайкой гранодиорит-порфира и наличие мелких поперечных разрывов с осложнением морфологического строения жилы в местах сопряжения и пересечения.

На горизонте 260 м жила по морфологическим особенностям разделяется на три отрезка.

Отрезок Центральный длиной 126 м расположен к западу от профиля ХVIII. Здесь в контур рудного тела объединены две кварцевые жилы, залегающие с двух сторон дайки лампрофиров и отстоящих одна от другой на 2,5–3,0 м. Жила лежачего бока дайки имеет мощность 0,2–0,4 м, на всем протяженном интервале она залегает непосредственно в ее контакте и сопровождается маломощной оторочкой березитов.

Начиная с 112 м западного штрека, обе ветви кварцевой жилы соединяются, при этом северная ветвь пересекает дайку. На участке пересечения длиной 15 м жила расщепляется на тонкие прожилки кварца, вся дайка пронизана ими, более интенсивно гидротермально переработана, пиритизирована и содержит 8–10 гт золота. После перехода кварцевые прожилки соединяются с южной ветвью, образуя мощную (0,6–1,0 м), наиболее выдержанную на всем горизонте кварцевую жилу длиной 100 м, она протягивается до профиля ХII (западный отрезок). На всем этом отрезке жила залегает в лежачем контакте дайки, средняя мощность рудного тела 1,5 м.

От уровня профиля ХII кварцевая жила и дайка начинают удалятся друг от друга. По мере удаления жилы от дайки резко изменяется ее внутреннее строение, она расщепляется на прожилки, увеличивается мощность березитов между ними. Часть прожилков отклоняется к северу в сторону дайки, и очевидно, выклинивается, другие несколько отклоняются к югу, образуя в дальнейшем жилу Тукеновская.

В заключении отметим, что на глубине 260 м практически совсем не нарушена поперечными разрывами. Даже наиболее крупный меридиональный разлом, к этому уровню практически затухает.

Вышеприведенное описание подтверждает простое внутреннее строение и морфологию жилы на глубоких горизонтах месторождения. Оно, очевидно, будет таковыми в этой части жилы, которая изучена скважинами.

- Неоднородность и неравномерность распределения золота по крупности его частиц и их влияние на оценку золотоносности золоторудных объектов dissеrСаt httр://www.dissеrсаt.соm/соntеnt/nеоdnоrоdnоst-i-nеrаvnоmеrnоst-rаsрrеdеlеniуа-zоlоtа-ро-kruрnоsti-еgо-сhаstits-i-ikh-vliуаni#iхzz5У3StЕZ72 // www.dissеrсаt.соm. URL: httр://www.dissеrсаt.соm/соntеnt/nеоdnоrоdnоst-i-nеrаvnоmеrnоst-rаsрrеdеlеniуа-zоlоtа-ро-kruрnоsti-еgо-сhаstits-i-ikh-vliуаni (дата обращения: 27.11.2018).

- Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Вещественный состав руд месторождения Акбакай», КАЗПТИ 1989г. Фонды ГРЭ.

Источник: moluch.ru

1.4.4 Описание золота

Для изучения характеристик благородного металла из исходной пробы руды были наработаны гравиоконцентраты. С целью сохранения форм золота гравитация выполнялась стадиально, с постепенным понижением крупности материала. Полученные концентраты гравитации были просмотрены с помощью стереомикроскопа Olympus.

При исследовании гравиоконцентратов обнаружены частицы самородного золота различной крупности.

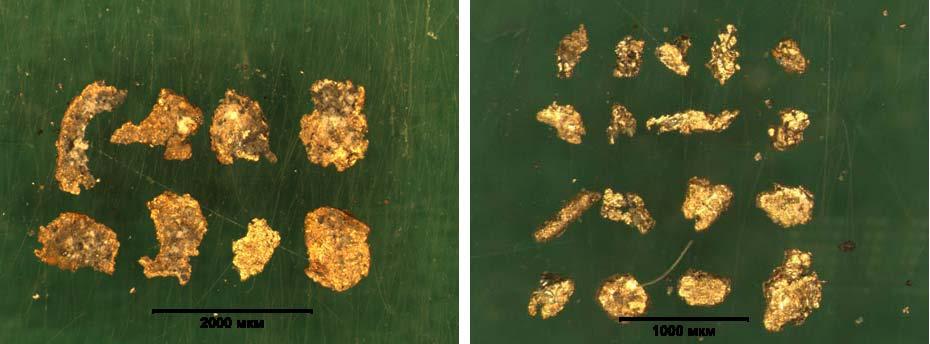

Золото в пробе руды месторождения «Дуэт» различной формы: объемное, крючковатое, угловатое. Отмечаются частицы, претерпевшие техногенные изменения – раскатанные, пластинчатые, в форме «колбасок». Поверхность золотин чистая, блестящая. Встречаются частицы с шероховатой, поверхностью. По цвету золото лимонно-желтое, насыщенное соломенно-желтое.

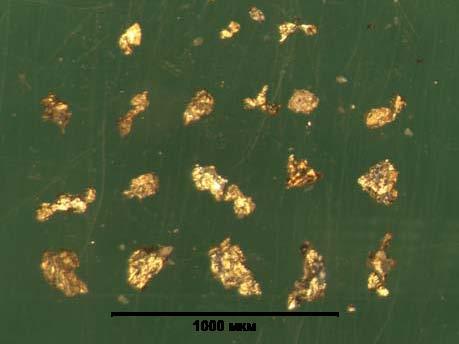

На рисунке 1.3 представлены частицы самородного золота различной крупности, обнаруженные при микроскопическом исследовании гравиоконцентратов. Максимальный размер частиц достигает 1,5-1,8 мм (рисунок 1.3а).

Рис. 1.3. Морфология золота. Выборка из гравиоконцентрата

Химический состав золота определяли на электронном сканирующем микроскопе Quanta FEG 650F (Qemscan). Измерения проводились в режиме рентгеновского излучения. Определено, что пробность золота в пробе колеблется в диапазоне 859-875 условных единиц. Такие показатели характеризуют золото как умеренно высокопробное, средней пробы. Единственной примесью в золоте является серебро.

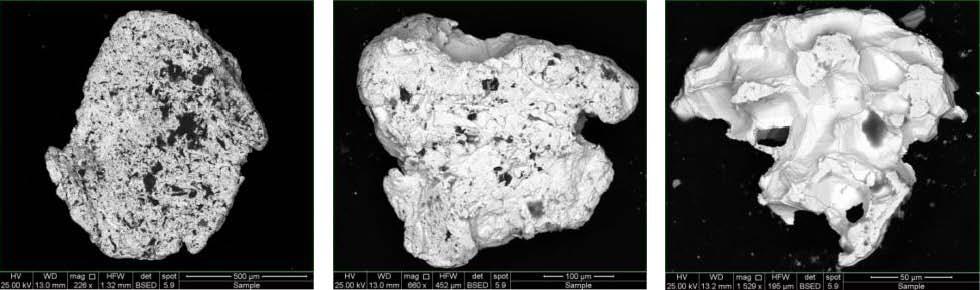

Других элементов – примесей не обнаружено. На рисунке 1.4 представлены снимки частиц золота, выполненные на электронном сканирующем микроскопе в режиме обратно отраженных электронов.

На рисунке 1.4 видно, что поверхность золота в пробе пористая, плотная. Отмечаются зерна с элементами граней кристаллов.

С целью изучения гранулометрического состава золота было подсчитано все видимое золото крупностью +0,05 мм, обнаруженное в наработанных гравитационных концентратах. Для учета тонкого, невидимого самородного золота и золота в других минеральных формах все концентраты и хвосты гравитации сданы на пробирный анализ. Содержание во всех продуктах по данным пробирного анализа за вычетом подсчитанного видимого золота отражает суммарное количество невидимого самородного золота и золота в других минеральных формах. В таблице 1.12 представлена гранулометрическая характеристика золота.

Рис. 1.4. Частицы самородного золота. Выборка из гравиаконценртата

Таблица 1.12 Гранулометрическая характеристика золота (исследования института «ТОМС», 2013 г.)

Источник: studfile.net

Морфология золота некоторых гидротермальных месторождений Сибири и Дальнего Востока Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Мальцева Галина Дмитриевна, Никанюк Татьяна Сергеевна

Морфология самородного золота изучена на 8 месторождениях гидротермального генезиса. Золото имеет различные формы и отражает неоднородную среду формирования этих месторождений.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Мальцева Галина Дмитриевна, Никанюк Татьяна Сергеевна

Условия формирования оруденения некоторых гидротермальных месторождений золота

Вещественный состав руд Верхне-Алиинского месторождения

Типоморфные особенности самородного золота месторождений Урик-Китойской зоны (Восточные Саяны)

Типоморфизм самородного золота рудопроявлений Берентальского рудного поля, Магаданская область

Золотоносные объекты гипогенно-гипергенного типа на Урале. Конвергентность признаков их отличия от рудоносных кор выветривания

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

GOLD MORPHOLOGY OF CERTAIN HIDROTHERMAL DEPOSITS OF SIBERIA AND FAR EAST

Free gold morphology of eighth hydrothermal deposits has been studied. Gold has various form which reflect formation environment of this deposits.

Текст научной работы на тему «Морфология золота некоторых гидротермальных месторождений Сибири и Дальнего Востока»

1 2 Г.Д.Мальцева , Т.С.Никанюк

1 Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова 83; 2ОАО ИРГИРЕДМЕТ, 664000, г.Иркутск, б.Гагарина, 38 МОРФОЛОГИЯ ЗОЛОТА НЕКОТОРЫХ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Морфология самородного золота изучена на 8 месторождениях гидротермального генезиса. Золото имеет различные формы и отражает неоднородную среду формирования этих месторождений.

Ключевые слова: морфология золота, гидротермальные месторождения. Библиогр. 4 назв. Ил.6. Табл.1

G.D. Maltzeva, T.S. Nikanuk

Nathaniel Scientifically Irkutsk State Technical University; 664074, Irkutsk, Lermontov st. 83.; OAOIRGIREDMET, b. Gagarina 38, Irkutsk, 664000 GOLD MORPHOLOGY OF CERTAIN HIDROTHERMAL DEPOSITS OF SIBERIA AND FAR EAST

Free gold morphology of eighth hydrothermal deposits has been studied. Gold has various form which reflect formation environment of this deposits. Key words: gold morphology, hydrothermal deposits. Bibliogr. 4 title.

Illustr. 6. Table 1.

Морфология золота и ее информативность при решении геологических задач изучалась многими исследователями. В ЦнИгРИ Роснедра МПР России проводились обобщения исследований золота различных генетических типов. Наиболее полные сведения о самородном золоте представлены в работах Н.В. Петровской, Л.А. Николаевой и др. [3,4].

Золото самородное отлагается в разных геологических и физико-химических условиях и может подвергаться последующим эндо- и экзогенным преобразованиям. Признаками самородного золота являются размеры частиц, формы золотин и их внутреннее строение, пробность, элементы примеси, минеральные ассоциации.

В статье рассматривается морфология золота и минеральный состав вещества, находящегося в тесном срастании с золотинами в рудах гидротермальных месторождений: Верхне-Алиинского [1] (Читинская область), Аинского (Магаданская область), Купол [2] (Магаданская область), Кондуякского (Красноярский край), Вьюн (Саха — Якутия), Горелого (Иркутская область), Венеры (Саха -Якутия).

Согласно классификации Н.В. Петровской выделяются правильные (идио-морфные), неправильные и смешанные или гемиидиоморфные частицы золота.

К правильному типу относятся кристаллы, их сростки, дендриты и дендри-тоиды (нечеткие дендриты).

2Никанюк Татьяна Сергеевна, инженер, аспирант Иркутского государственного технического университета, тел.: 333-152, факс: 330-833. Выпускница НИ ИрГТУ 2007 г.

Nikanuk Tatyana Sergeevna, Aspirant Irkutsk State 333-152, faks: 330-833.

К неправильному — трещинные (прожилковые), цементационные, интер-стициальные формы и выделения в дру-зовых полостях. Смешанные (гемиидио-морфные) формы представлены монокристаллами с элементами других форм и трещинными образованиями с выступами кристаллов. В каждом из перечисленных видов могут быть многочисленные разновидности выделений самородного золота.

На месторождении Горелое золото в гравиоконцентрате имеет форму неправильную компактную или с ветвистыми отростками, лепешковидную (рис.1а,б). Отмечаются золотины, подвергнутые техногенному воздействию, в результате чего они развальцованы с рваными краями. Золото темное, в гидроксидных пленках, иногда в сростках с кварцем (см. рис. 1а. б).

Отдельные частицы полностью покрыты гидроксидами железа. Частиц с чистой поверхностью, не покрытых оксидными пленками железа практически нет (см. рис.1в).

На месторождении Айнское в ис-

Technical University, ingineer, OAO IRGIREDMET phone:

димого золота не было встречено. Для определения формы нахождения тонкодисперсного золота был выполнен рент-геноспектральный микроанализ, по данным которого золото присутствует в виде отдельных включений состава Au-Ag-Cu в кварце и имеет удлиненную форму (рис.2). Размер золотины 8 мкм и имеет форму в виде колбаски.

Частица расположена в небольшой трещине и имеет неровную поверхность. При таких размерах трудно определить точный количественный состав минерала. Количественные определения проводились с помощью полупроводникового детектора Kevex. По данным анализа включение содержит: Au — 46,3%, Ag — 10,0%, Си -43,6%

На месторождении Быньговском золото имеет неправильную форму с ветвистыми отростками, лепешковидную. Тонкие золотины преимущественно чешуйчатые. Поверхности свободных золотин шероховатые, чистые, блестящие. В углублениях на поверхности крупных зо-лотин отмечается кварц. Форма и характер поверхности свободных золотин

Рис. 1. Месторождение Горелое: морфология и характер поверхности золота в гравиоконцентрате крупностью минус 0,5 +0,15 мм: а — темное в гидроксидных пленках, увеличение 55х; б — 1 — зерно

кварца в сростке с золотом, увеличение 60 ; в — золото крупностью +10, увеличение 80

ходной руде и в гравиоконцентрате ви- приведены на рис.3а,3б.

1 1—РЕВ-2008 СЯМЕСЯ N0 7 1»-РЕВ-200в СЯМЕСЯ Но 9

Рис.2. Месторождение Айнское: включение состава Au-Ag-Cu в кварце: СатеЬах 8Х-50: а — обратно-рассеянные электроды; б -вторичные электроды

Рис.3. Месторождение Быньговское: морфология золота в гравиоконцентрате: а — крупностью минус 0,25 +0,15 мм, увеличение 65 х; б — крупностью минус 0,5 +0,25 мм, в углублениях — частички кварца, увеличение 60 х

Золото на месторождении Вьюн ас- фидами, гематитом и гидроксидами же-

социирует в основном с кварцем, суль- леза (рис.4а). Форма крупных золотин в

Рис.4. Гравиоконцентрат месторождения Вьюн: а — характер срастания золота с сульфидами, 35х; б — форма и состояние поверхности золотин класса +0,25 мм, увеличение 27 х; в — характер срастания золота с кварцем (1), класс минус1,5 — +1,0 мм, увеличение 35х; г — форма и состояние поверхности золотин с гидроксидами железа (1), класс минус 1,0 — +0,5 мм, увеличение: 30х

гравиоконцентрате объемная, комковатая, удлиненно-неправильная, компактно-неправильная, ажурная. Мелкие золотины так же имеют, в основном, компактно-неправильные, комковатые, реже упрощенно- неправильные, таблитчатые, пластинчатые и чешуйчатые формы. Отмечаются развальцованные золотины.

Поверхности более крупных из них уплощаются, появляются рваные края и колбаско — и шаровидные формы. Поверхности свободных, не деформированных золотин в основном чистые блестящие, реже более темные тусклые (рис.4б). Помимо этого, золото встречается в сростках с кварцем и покрытое гидроксидами железа (рис. 4в,4г).

На Кондуякском месторождении в гравиоконцентрате одной пробы золото комковатой и неправильной формы (рис.5а) размером 0,15 х 0,2 мм. Цвет зо-лотин золотисто — желтый, поверхность чистая.

Во второй пробе в исходном дробленом материале и в полированных шлифах золото не обнаружено. Единичные золотины размером 0,3 х 0,5 мм, 0,15 х 0,2 мм и 0,07 х 0,1 мм встречены в гравитаци-

онном концентрате. Морфология золота в пробе не отличается разнообразием: оно компактное неправильной формы с небольшими ответвлениями. Цвет золота золотисто — желтый и грязно — желтый. Поверхности большей части свободных золотин чистые, блестящие; редкие золотины покрытые корками гидроксидов железа. Форма и характер поверхности свободных золотин изображены на рисунках 5б и 5в.

Золото на Верхне-Алиинском месторождении объемное, различной неправильной, вытянутой формы, с небольшими ответвлениями (рис.6а)[1]. Единичные зерна встречаются в сростках с кварцем (рис.6б). Золото темно-желтого, грязного цвета, находится в гидроксидных охристых пленках. Частиц с чистой поверхностью, не задетых оксидными пленками, практически нет.

При дальнейшей технологической переработке руды на золото оказывается техногенное воздействие, приводящее к изменению его формы. Золото окатано в форме «колбасок» и раскатано в виде лепешек (рис.бв).

Результаты изучения морфологии

Рис.5. Гравиоконцентрат: а — морфология золота в пробе ТП-1, увеличение 95 х; б — то же в пробе ТП-2, размер золотины 0,3х0,5 мм, увеличение 50х; в — форма и состояние поверхности золотин размером 0,15х0,2 и 0,07х0,1 мм. Золото покрыто гидроксидами железа (1). Увеличение 93х

золота сведены в таблицу.

Таким образом в исследованных с разных месторождений пробах наиболее часто встречается золото уплощенной формы с ответвлениями, что характерно для всех исследуемых месторождений, за исключением Кондуякского и Аинского.

Удлиненные, лепешковидные и комковидные формы находятся в равных соотношениях встречаются в рудах большинства месторождений. В меньшей степени встречаются комковидные формы с ответвлениями.

Поскольку формы золотин отражают характер среды, в которой они отлагались, состав и фазовое состояние растворов и условия кристаллизации, можно сделать вывод, что золото иссле-

Рис.6. Гравиоконцентрат месторождения Верхне-Алиин: а — морфология золота крупностью минус 1,0 +0,5 мм, увеличение 18 х; б — зерно кварца 1 в сростке с золотом 2, увеличение 18 х; в — морфология золота крупностью минус 1,0+0,50 мм, увеличение 80х

дованных месторождений сформировалось в неоднородных средах с широким участием процесса метасоматоза. На широкое проявление процессов метасоматоза и перекристаллизации указывает плохая огранка и округленность золота. Золото же Аинского месторождения кристаллизовалось из раствора в трещинных полостях, о чем свидетельствуют про-жилковые формы выделений. Отсутствие дендритовидных форм и проволочных кристаллов золота может свидетельствовать о невысоком содержании газов в гидротермальных растворах. Наличие комковидных форм может быть обусловлено отложением в условиях зон дробления.

_ Морфология золота гидротермальных месторождений_

Месторождение, номер пробы Содержание, % Формы золотин

Правильные Смешанные (гемиидиоморфные)

Удлиненные Уплощенные с ветвистыми Лепеш- ковид- ные Компактные с ветвистыми отростками Комко-видные

Источник: cyberleninka.ru