Человеку, впервые собравшемуся на поиск самородков, данная статья, надеюсь, поможет добрым советом.

Итак, предположим, вы узнали район, в котором водятся самородки золота. Заимели в свое распоряжение металлоискатель. Собрали все необходимое снаряжение и инструмент. Загрузили весь скарб в высоко проходимую машину, и отправились «на охоту».… Приехали! Осмотрелись и… побежали!

Куда глаза глядят — по отвалам, по речкам, по дорогам, по отработанным полигонам. Понятно, ведь вы почитали в Интернете об удачных находках счастливчиков, насмотрелись фотографий огромных самородков, да и руки чешутся опять же! Через пару дней безрезультативного обретения навыков копателя железного мусора, включается мозг. Или выключается окончательно.

Наконец, через тернии, пот и вопли отчаяния вы обнаруживаете в очередной ямке небольшой желтый комочек и примерно пять-десять минут пребываете в эйфории, которая потом сменяется сосредоточенным азартом. Последний держится либо до следующего самородка, либо исчезает через пару часов без следа….

СИТО ДЛЯ ПОИСКА ЗОЛОТА. ПРОМЫВОЧНЫЙ ПЛОТ. ЧЕМ ИСКАТЬ ЗОЛОТО.

Так вот, чтобы отчаяние не победило вас окончательно, необходим особый психологический настрой и элементарные представления о физических свойствах и геологии золота. Поскольку, я не психотерапевт, а всего лишь геолог, попытаюсь доходчиво донести до читателя только особенности залегания самородков в природной среде, не касаясь психоанализа. Поехали.

Самородки золота конечно же ищут в россыпях. Золотые россыпи намываются ручьями и реками на протяжении тысяч, а некоторые — миллионами лет. Процесс не одномоментный. Важно понимать математический фактор геологического времени. Почему важно?

Объясню на примере.

Допустим, обычный камушек может перемещаться речным потоком на расстояние на 1 м в год. Мелкая пластинка золота, имеющая в 5 раз больший удельный вес, но относительно большую «парусность», этим же потоком переместится на 30 см. А самородок золота с низкой «парусностью» укатится вниз по течению максимум на 10 см в год.

В общем-то и камушек, и знак золота, и самородок за год «жизни», подобно молодоженам, не успевают сильно удалиться друг от друга. Расстояние между ними по-прежнему составляет менее одного метра. Однако через 10 тысяч лет камушек ускачет уже на 10 км вниз, а через миллион лет – на 1000 км. Самородок же проделает путь в 10 раз меньший.

Таким образом, камушек, золотинка и самородок будут «разлучены» меж собой уже на сотни км. Данный математический расчёт — иллюстрация к вещественному составу россыпных месторождений золота. Так, например, если вы встречаете окатанные гальки кварца, золотые знаки и самородки в совместном залегании, это вовсе не означает, что источником и тех, и других, и третьих является одно и тоже рудное проявление или месторождение золота. Скорее, наоборот – кварц, золото и самородки привнесены в россыпь из пространственно разрозненных коренных источников.

Золото тяжелое, это всем известно. Но насколько? Его максимальный удельный вес (зависит от пробы) составляет 19,3 г/см3. Для сравнения, железо – 7,9 г/см3, медь – 8,96 г/см3, алюминий — 2,69 г/см3, породы и породообразующие минералы – 2,5-3,5 г/см3, черный шлих – 5,0-5,5 г/см3. То есть, золото в разы тяжелее других распространенных металлов, не говоря уж, например, о кварце – здесь восьмикратное превышение!

Золото с плотика.

Естественно, что из-за своего удельного веса золото всегда стремится «провалиться» в самые нижние горизонты речных отложений. Геологическое время этому еще как способствует! (см. выше). В результате, в обычном разрезе золотоносной россыпи золотоносный пласт занимает самое нижнее положение, а наиболее богатым слоем в его составе является так называемый «спай» — граница между золотоносными «песками» и коренными породами плотика россыпи. Если же в скальном плотике имеются открытые трещины, золото может проникать на глубину значительно ниже поверхности плотика – на 1-2 метра. Обычные мощности речных (аллювиальных) отложений в долинах ручьев и рек составляют от 3 до 10 м. Безусловно, бывают исключения. Золотоносный пласт, рентабельный для отработки, обычно составляет мощность значительно меньшую, – от 0,5 до 2 м.

А теперь о важном! Самородки золота в естественном (не нарушенном человеком) залегании практически всегда (99%) располагаются в толще коренных пород или непосредственно на коренном плотике россыпи. В отличие от мелкого золота, вы никогда не найдете самородок в толще песчано-галечных отложений, в отрыве от коренных пород.

Объяснять данный факт, наверное, уже и не нужно, если учесть высокий удельный вес и низкую парусность золотых самородков, а также понимать математический фактор геологического времени формирования россыпей. Данный вывод очень важен для искателей самородков, он неисчислимое число раз перепроверен на практике! В официальных геологических отчетах или в отчетах старателей вы этой информации никогда не найдете, ибо для геологов-разведчиков и старателей самородки и золотой песок имеют одинаковую ценность. У них золотоносный пласт – единая и неделимая единица, охватывающая как аллювиальные отложения, так и коренной плотик россыпи!

Что же следует из данного факта? Следующее:

1. Нет смысла искать самородки на неотработанных полигонах.

2. Предпочтительной территорией поиска является коренной плотик отработанной ранее россыпи, если тот не перекрыт техногенными отложениями. Обычно таковыми являются террасовые россыпи.

3. Также неплохими объектами поиска являются выходы коренных пород в долинах и руслах водотоков.

Конечно, в техногенных отложениях самородок может оказаться где угодно, однако вероятность его обнаружения там весьма мала, ибо запредельно высок коэффициент разубоживания золотосодержащих «песков» пустой породой. Правда, есть исключения. Например, целенаправленно можно искать самородки на «дорожках» старательских промприборов или на дражных отвалах, если диаметр дражной перфорации, отсеивающей породу в «пустой» отвал, не превышает 16 мм.

Теперь – о самородковых гнездах! Разберемся, что это такое, и что за птица откладывает в них золотые яйца.

Зачастую на россыпных месторождениях, в которых значительную долю составляет крупное золото и самородки, отмечается «гнездовой» или, по-другому, «кочковой» характер распределения драгоценного металла по площади. Это означает, что самородки и крупное золото, несколько отличающиеся по своим физическим характеристикам от мелкого, концентрируются в так называемых «ловушках» речного дна.

Это могут быть долгоживущие глубокие трещины скального основания россыпи, прижимы реки, ямы, выходы коренных пород высокой прочности, например, кварцевых жил, большие валуны и т. д. Нужно отчетливо себе представлять необходимый фактор формирования самородкового «гнезда», называемый «геологическим временем». Поясню. Как известно, самый мощный разрушитель – время.

Ничто не вечно под луной! Поэтому все природные «ловушки», перечисленные выше, рано или поздно уничтожаются и крупное золото перекочевывает в другие «гнезда». Чем дольше «живет» гнездо, тем больше в нем самородков и крупного золота. Например, есть месторождения россыпного золота, на которых плотик сложен породами, называемыми сланцами.

Они хорошо расслаиваются на тонкие пластины и зачастую имеют крутое залегание, то есть торчат, подобно «щеткам». Кстати, их так и называют. «Щетки» отлично улавливают самородки и крупное золото, но парадокс заключается в том, что, несмотря на изобилие трещин, крупное золото и здесь имеет «гнездовой» характер распределения. Объяснение простое. Сланцы слишком быстро разрушаются под воздействием водного потока и выветривания, поэтому самородки предпочитают накапливаться в укромных уголках, среди пород повышенной прочности.

Тенденция концентрации самородков в «гнездах» настолько устойчива, что практически всегда работает правило: нашел самородок – ищи рядом следующий! В рамках одного полевого сезона обычно наиболее эффективным оказывается поиск именно самородковых гнезд в целиковом коренном залегании, нежели погоня за случайными «потерями» старателей.

«Гнездо» самородков можно обнаружить даже на хорошо зачищенном старательском полигоне, когда скальное полотно буквально отполировано бульдозерами. Как уже отмечалось, золото может проваливаться в трещины скального основания россыпи на глубину до двух метров, а иногда и более. Остается только обнаружить такие трещины, которые, естественно не зияют черными провалами пустот, а привалены грунтом и, таким образом, зачастую хорошо замаскированы. Технические возможности бульдозеров, особенно использовавшихся ещё в 80-е годы двадцатого столетия, не позволяли качественно отрабатывать скальный плотик россыпи, поэтому для поисковика всегда важно прояснить этот аспект заранее.

Так в чем же тайна самородковых «гнезд», спросите вы. Ведь, все и так — ясно и понятно! Но она существует. Ибо, несмотря на всю логику поиска, очередное «гнездо» всегда обнаруживается в самом нежданном месте. И только спустя некоторое время находится объяснение конкретному его расположению.

И вот еще одна тайна, которую я опишу ниже в литературной зарисовке, составленной по следам реальных событий….

«…- Вот, слушай. – Алексей склонился к монитору ноутбука и громко зачитал текст,

— Крупность золота в процентах: очень мелкое — 0.07, мелкое — 27.93, среднее 43.27, крупное — 21.73, самородки — 7.0…. Нет, ты понял. Самородков — семь процентов, значит, остального золота — 93.

Володька пожевал ус и неопределенно пожал плечами. Леха распалился еще больше:

— Это официальная информация из геологического отчета! Не я же ее выдумал! Вот, — чёрным по белому. Ну, давай допустим, что не 93, а 50 процентов, ведь тоже не мало! Сколько мы там наковыряли, — полтора кэгэ.

В прошлом году напарники обнаружили и раскопали самородковое гнездо в борту отработанного старательского полигона, из которого извлекли означенное количество золота.

— Около того! — Володька на этот раз охотно согласился. С фактами он дружил, с предположениями – не очень….

— Это, что же получается? Еще столько же мы оставили в отвале. — Леха несколько ошарашенно посмотрел на товарища. Тот снова сделал индифферентный вид, мол, тебе видней, ты же геолог, а не я….

— Так. Нужно прикинуть объем отработанного грунта…, — Леха повращал глазами, пошевелил губами. – Кубов 15, не больше! Так это ж ерунда, можно промыть даже на проходнушке!

— Там терраса, воды нет…

— Озерцо есть! Возьмем мотопомпу, смастерим приборчик…. Ты представь: без проблем и хлопот намоем полтора килограмма рыжья! За… за… пару недель — от силы.

Володька опять пожевал кончик уса, сидя на диване и задумчиво глядя куда-то в сторону:

— Что-то на лотке я не видел там такого содержания…

— Да и я не видел. Кстати, а какое получается. Полтора делим на пятнадцать…. Это что, — сто грамм на куб, что ли.

Леха нахмурился и сам себе ответил:

Факты Володьке нравились, поэтому он обрел душевное равновесие и даже с видимым энтузиазмом вставил фразу, хотя, кажется, невпопад:

— Ну, да! Там даже мелкое золото какое-то крупное. На лоток попадаются только крупные знаки, миллиграмм по 20 и больше…

Лешины мысли обо что-то споткнулись…. Напарник озвучивал факты, не вполне согласующиеся с его предположениями. Выходило некое несоответствие. Однако он продолжал себя накручивать психологически, попутно уговаривая товарища:

— Думаешь, надо мыть. – спросил Владимир и с обреченной надеждой обратил свой взор на Алексея.

— Надо! Просто глупо упускать такой шанс.

Весь последующий месяц друзья готовились к полевому сезону. Упор был сделан на кустарное производство мини вашгерда. С помощью сварки из металла, годами копившегося на дворовом складе, Володька собирал конструкцию, придуманную Лёхой. Так уж у них повелось: генератором идей выступал Алексей, а воплощал в жизнь Вова. Первому нравилось мечтать, считать и писать, а второму – мастерить чего-то своими собственными ручками.

Наконец, долгожданный день настал, и бригада «ух!» отправилась в путь. В кузове ЗИЛа уместился мини экскаватор и мини вашгерд. Все остальное снаряжение, горючку и продукты пришлось рассовывать в каждую мало-мальски свободную нишу весьма ограниченного пространства.

Справедливости ради скажем, что несмотря на кажущуюся самоуверенность Алексея и Владимира, они никогда не позволяли себе зацикливаться на какой-либо одной идее. Этому их научил горький опыт. Конечно же, существовал план «Б», на случай неудачи с промывкой кучи предположительно «очень богатых» золотоносных песков. Металлоискатели всегда были наготове, и в случае чего они знали, как выкрутиться из трудного положения, не оказавшись в убытках….

Работа спорилась, погода была солнечная и безветренная, настроение – отличное! Товарищи с тайным нетерпением ждали съема золота. К вечеру решили-таки остановиться. Вскрыли «колоду», пробуторили коврики, скинули лишний грунт в отвал и стали жадно высматривать золотые знаки. Да, те попадались на глаза, но их было до обидного мало….

Еще не веря в неудачу, собрали и промыли шлихи на лотке. Молча, без комментариев, просушили полученный металл на жестяном совочке и взвесили….

— Три грамма на куб, — глухо отозвался Лёха, не зная куда деваться от стыда. Мечта и научные расчеты разлетелись в прах.

Весь вечер в палатке Леха бубнил свои риторические вопросы и ответы: «Как же так? Это невозможно. Где логика? Её нет. Содержание мелочи – три грамма на куб, а самородков – сто!?

Немыслимо. Вся геология с ног на голову! Бред. »

Зато Владимир был абсолютно спокоен. Загадки его раздражали, но факты успокаивали. Он знал, что завтра поутру возьмет свой любимый металлоискатель и с легким сердцем наконец-то отправится бродить по полигонам и таежным речкам. И обязательно найдет свой самородок. »

Источник: dzen.ru

Плотик

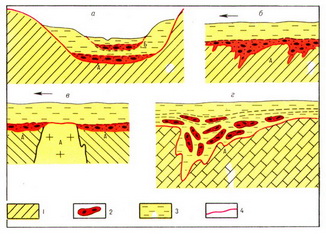

ПЛОТИК (а. bedrock; н. Untergrund; ф. bedrock, soubassement, roche de fond; и. basamento de filon, lecho de filon) — коренные породы (осадочные, магматические, метаморфические), на эрозионно-денудационной поверхности которых со значительным структурным и стратиграфическим несогласием залегают россыпи (рис.).

От истинного плотика следует отличать «ложный» плотик — слой внутри осадочной толщи, подстилающий продуктивный пласт и залегающий над коренными породами. Состав пород плотика и воздействие на него процессов денудации определяют рельеф его поверхности, морфологию продуктивного пласта. Различают рыхлый («мягкий»), крупноглыбовый «скальный» и карстовый плотики.

Рыхлый плотик, известный также как «подземный элювий», обычно ровный дресвяный или глинистый, образуется в результате выветривания коренных пород уже после их перекрытия продуктивными отложениями. Для крупноглыбового плотика характерны трещины, являющиеся во время формирования россыпи ловушками рудного вещества и поэтому заполненные песчано-глинистым материалом с ценными минералами, благодаря чему в продуктивный пласт входит часто и верхняя часть коренных пород. «Скальный» плотик имеет более или менее ровную поверхность; наиболее устойчивые к выветриванию коренные породы образуют выступы, на которых, как правило, полезные минералы не накапливаются.

В понижениях «скального» плотика его поверхность и подошва продуктивного пласта совпадают. Мелкие неровности поверхности плотика («карманы», борозды, западины) связаны с различной ориентировкой залегания коренных пород по отношению к направлению перемещаемого в процессе формирования россыпей рыхлого материала.

Известна роль крутопадающих пластов пород, ориентированных поперёк течения реки (т.н. щёток), задерживающих россыпеобразующие минералы, особенно золото, платину. Карстующийся плотик (известняки, доломиты, мрамор) характеризуется крупными неровностями поверхности с перепадами, достигающими десятков метров. В таких же пределах колеблются и мощности россыпей, выполняющих карстовые полости. Развивающиеся после образования россыпей карстовые процессы часто вызывают просадки и смещение продуктивных пластов, формируя т.н. косые пласты. Крупные неровности поверхности плотика препятствуют наиболее полной выемке полезных ископаемых из недр, часто требуют применения комбинированных систем разработки месторождений.

Источник: www.mining-enc.ru

Поиски крупных коренных месторождений золота в плотике суперроссыпей – новый путь к успеху

В каждом крупном золотороссыпном месторождении мира известны уникальные россыпи, источник образования которых всегда проблематичен. Геология пород плотика в бассейне рек с уникальными и крупными россыпями изучена слабо, а чаще всего и вовсе не изучена.

Даже в явных случаях приуроченности россыпей к долинам, заложенным вдоль тектонических зон и благоприятных литологических толщ с развитием золотой минерализации, нет примеров тщательного картирования, опоискования и оценки возможной коренной промышленной золотоносности плотика. Довлеющее представление о формировании аллювия и золота в нем как продуктов далеких переносов до сих пор прочно блокирует саму возможность постановки поисков крупных коренных месторождений золота в плотике суперроссыпей.

Попытки ряда специалистов ПО «Севвост-золото», ПГО «Севвостгеология»и ЦНИГРИ успехом не увенчались — настолько сильны традиции в этих россыпных регионах. Золотоносность Центрального-Колымского сегмента земной коры Яно-Колымских мезозоид выделяет его среди золотоносных провинций мира. Здесь отработаны гигантские и богатые россыпи, территориально, геоморфологически и геологически связанные с рудовмещающими толщами и зонами разнообразной золотой минерализации. Суть проблемы прекрасно иллюстрирует пример россыпей Чай-Юрье, Мало-Ат-Юряхская, Чолбанья (Н.А.Шило, 1963).

Чай-Юрьинское месторождение открыто А.Л. Лисовским и З.А. Арабей (1936) и позже детально описано Р.Е. Мирлиными (1945), Н.А. Шило (1956). Бассейн р. Чай-Юрье расположен в пределах Берелехской куполообразной антиклинальной структуры в зоне сопряжения Кули-Нерского антиклинория с Иньяли-Дебинским синклинорием.

В районе этой уникальной россыпи длиной до 50 км в Чай-Юрьинской золотоносной зоне выявлены сотни рудоносных березитизированных даек, имеющих простирание, близкое к простиранию осадочных пород. Многие из них сопровождаются околодайковыми кварцевыми жилами. В дайковых полях отмечены кварцевые жилы в осадочной толще и зоны дробленых и смятых пород, оценка которым не давалась никогда.

Долина реки Чай-Юрье корытообразной формы, согласна с простиранием осадочных толщ и приурочена к зоне крупного разлома, выраженного перемещениями блоков, дроблением, смятием пород. Многие притоки совпадают с тектоническими нарушениями, оперяющими зону основного разлома.

Россыпь условно разделена на два участка. Основные запасы верхнего участка сосредоточены в долине р. Чай-Юрье на отрезке между притоками — ручьями Раздел и Глубокий.

Россыпь здесь отличается крайней невыдержанностью, многочисленными обогащенными узкими струями и гнездами, в которых содержания золота изменяются от 1 до 500 г/м 3 . Концентрации, как правило, приурочены к границе аллювия с элювием и к элювиальному слою. Золото крупное, преобладают фракции 1-10 мм и выше, присутствуют небольшие самородки (10-20 г).

Нижний участок (от ручьев Бабай и Спора до долины р. Берелех) имеет высокие концентрации золота. В верхней его части между ручьями Спора и Власыч представлены крайне невыдержанные струйчатые и гнездовые концентрации. Ниже по течению долинная россыпь приобретает ширину до 1 км и становится богаче. Характерны резко выраженная струйчатость, наличие больших обогащенных гнезд с крайне неравномерным распределением металла.

Золото месторождения имеет различные размеры, формы и цвет. В долинной россыпи Чай-Юрье оно мелкое и среднее (от 1 до 6 мм), в меньшем количестве встречается крупное (8-10 мм и 15-25 мм), содержатся самородки, из которых один, известный под названием «Верблюд», весом 9333,2 г, был поднят в районе шурфов 54-56 разведочной линии 60. Другой весьма крупный самородок весом 8915,2 г поднят в отвале выработанной россыпи в верхнем течении р. Чай-Юрье.

Вещественный состав россыпей Чай-Юрьинского месторождения — сложный. По данным Л.Л. Шилина, в шлихах долинной россыпи присутствуют золото, касситерит, шеелит, вольфрамит, пирит, арсенопирит, галенит, ильменит, магнетит, шпинель, рутил, анатаз, брукит, циркон, апатит, лейкоксен, гетит, лимонит, гранат, кварц, полевые шпаты, турмалин, хлорит, биотит, роговая обманка, эпидот, кальцит. Пирит, как наиболее распространенный минерал, в средней части россыпи составляет 80% шлиха, здесь же в заметном количестве встречается лимонит. В мелкой фракции шлиха, состоящей в основном из пирита, отмечаются заметные (до 3%) содержания касситерита, граната, а также единичные зерна арсенопирита, ильменита, магнетита, циркона и лимонита.

Приведенные примеры суперроссыпей Колымы можно продолжить менее яркими, но идентичными по особенностям строения и распределения в них металла иллюстрациями россыпей из других регионов России. Так, в верхнем Приамурье в бассейне р. Гилюй (Дамбукинский золотоносный район) отработаны богатые и крупные россыпи с очень характерными признаками их образования на головах золотоносных зон.

Россыпи р. Джелтулак, Курбатка, Фарт, Горациевский, Раковский приурочены к тектоническим зонам с развитым в них жильным и прожилково-вкрапленным оруденением, отмеченным в плотике. Золото в россыпи крупное: Талка — размер > 3 мм — 46%, Джелтулак Б. — 57%, Могоктак — 60%, характерны мелкие самородки до 40-50 г. По отрывочным данным отмеченные минерализованные зоны имеют протяженность 100-200 м при мощности 10-12 м и содержании золота 4-15 г/т (уч.

Могоктак). На россыпи р. Миллионный на участке долины длиной 2 км, проходящей по разлому с проявлениями коренной золотой минерализации, добыто 2,9 т металла. Золото в сростках с кварцем, крупное, часты мелкие самородки. Никаких специальных оценочных и разведочных работ на коренное золото в пределах этих участков не проводилось.

Проблема коренной золотоносности днищ долин с крупными россыпями имеет исключительно важное практическое значение. Поскольку речь идет о масштабных геологических структурах, прямые поиски бурением представляются слишком дорогостоящими.

Для локализации участков под бурение перекрытых поисково-структурных разрезов и поисковых скважин глубиной до 50 м необходимо проведение опережающих поисков. Они должны выполняться с применением современного эффективного комплекса геохимических методов, специально разработанного и апробированного в условиях развития техногенных отложений крупных долин (патенты Российской Федерации № 2139557 от 02.07.98; № 2139556 от 02.07.98; № 99103043 от 16.02.99; № 99103044 от 16.02.99, автор В.А. Загоскин и др.). Обязательно проведение аэрогеофизической съемки масштаба 1:10000 — 1:5000 с магнитным, электроразведочным (на трех частотах) и гамма-спектрометрическими каналами. Последующие буровые поиски проводятся на выявленных аномалиях (1-я очередь) и в целом по зоне (2-я очередь) до глубины 300 м.

Источник: zolotodb.ru