От редакции. В России огромное количество россыпных месторождений золота. По добыче россыпного золота наша страна много лет занимает 1 место в мире (около 80 тонн в год). В то же время по добыче рудного золота Россия заметно отстает от Китая и Австралии, где россыпной золотодобычи практически нет.

В советское время на тему прогноза коренных источников россыпного золота собирались конференции, работали целые коллективы и были даже разработаны, математические методы прогноза коренных источников. Однако потом работы прекратились (вместе с СССР), и сейчас к сожалению, тема практически не разрабатывается. Чтобы оживить тему редакция публикует сокращенный перевод статьи из популярного зарубежного журнала.

Источник: https://www.icmj.com/

Золото ведь должно откуда-то браться, верно? Иногда его источник отследить можно, иногда – нельзя. Хотя драгоценный металл всегда происходит из коренного месторождения, в реку или ручей оно может попасть из песков, залегающих в районе русла какой-нибудь древней реки.

Легенда про золото в шлейфах.

Другими словами, способов распространения золота великое множество, разве обычный старатель может знать их все? Как отследить источник драгоценного металла, и стоит ли он того, чтобы его искать?

Коренные источники многих крупных россыпей, которые разрабатываются вот уже более века, неизвестны до сих пор. В этой статье я постараюсь осветить вопрос происхождения золота и индикаторов, которые могут привести старателя к его источнику. Также хочется поговорить о ситуациях, когда найти источник не представляется возможным.

Итак, представим, что вы или ваш друг нашли красивый самородок или лучше – участок с самородками. Когда первое воодушевление проходит, вы можете задуматься, а откуда они взялись, где источник? Я знаю золотодобытчиков, которым удавалось найти источник, и найденное золото компенсировало все усилия, затраченные на поиски. Знаю и обратные примеры.

Мой опыт в поисках источников золота и положительный, и отрицательный. Есть одно местечко, где мне с помощью металлодетектора и прибора сухого обогащения удалось добыть сразу несколько унций золота. Раньше драгоценного металла, конечно, там было куда больше. Мне достались лишь крохи.

Этот участок находится в верховьях одного небольшого притока, на протяжении практически всей длины которого раскиданы мелкие прииски. Золотины там были заостренной, угловатой формы, что указывает на близость источника. Участок, кажется, просто идеально подходит для добычи. Я несколько дней потратил на его изучение и поиск источника – безуспешно. Я очень расстроился, ведь, казалось бы, найти его будет не так сложно и, учитывая количество золота, добытого раньше, – весьма прибыльно.

Сейчас давайте вспомним о традиционном методе отслеживания и поиска источников россыпного золота. Раньше полагали, что чем неправильнее форма у золотины, тем ближе должен быть его источник. Искали его с помощью лотков и изобретательности. В засушливых районах такой подход работал не так хорошо в силу отсутствия достаточного количества воды.

Иногда пробы приходилось таскать к ближайшему ручью. Конечно, работать легче, если есть возможность промывки материала прямо на месте.

Современный старатель может воспользоваться металлодетектором, чтобы ускорить процесс поиска и устранить необходимость в промывке золота. Методы отслеживания источника основываются на том факте, что вблизи него драгоценный металл распространяется шлейфом веерообразно, вниз по склону. Отбирая пробы с различных участков, можно определить, не отошел ли старатель слишком далеко от шлейфа распространения. Таким образом постепенно движешься вверх в границах шлейфа, постепенно подбираясь к источнику.

Теоретически при подобном распространении золота от источника формируется своеобразный равнобедренный треугольник, расширяющийся вниз по склону, однако на практике это не всегда так. Чем круче склон, тем острее вершина этого треугольника, а золото концентрируется ближе к источнику. По мере спуска драгоценный металл постепенно рассеивается, самородки в основном сосредотачиваются вдоль центральной линии. Если золото на участке достаточно крупное, можно поработать металлодетектором, иначе не обойтись без лотка и воды.

Главный принцип поисков источника золота – опробование вдоль речного стока для определения границ золотоносного участка. После этого отбирается несколько проб метрах в трех вверх по склону для определения того, с какой стороны стока распространяется драгоценный металл. Если это происходит с обеих сторон, необходимо установить, с какой их них золота больше. В том случае, если разница не велика, вероятно, существует несколько мелких источников, по которым можно будет без особых затруднений выйти к основному.

Если с одной стороны золота на порядок больше, чем с другой, проводится опробование на предмет определения границ его распространения вверх по склону. Обычно пробы отбираются по линии, параллельной стоку. При работе следует помнить о схеме распространения (веерообразной).

Применяемые старателями методы не меняются веками. К сожалению, рассматриваемым здесь способом можно отследить только определенные типы источников золота. Система более эффективная, если имеется пара гнезд, достаточно крупных для веерообразного распределения драгоценного металла, по которому проводится поиск.

Золота в малых источниках может просто не хватить на формирование отчетливой зоны распределения. Шлейф золота плохо проявляется еще и тогда, когда присутствует множество небольших источников, и эта ситуация довольна типична. В этом случае попытаться найти какой-то один источник – это все равно, что расслышать голос одного человека в комнате, забитой галдящими людьми.

Прежде чем заняться поиском источника, важно подумать, какого он может быть типа. Помочь в этом может изучение геологии участка. В некоторых районах золотоносные жилы проходят вдоль разломов или линии контакта различных пород. Другими словами, источник коренной, и неплохо изучить особенности вмещающего драгоценный металл материала.

В некоторых породах он встречается чаще, в других – реже. Геологическая информация позволит вам сконцентрировать усилия на наиболее вероятных местах залегания золота.

Чтобы преуспеть, стоит изучить старые отчеты, ознакомиться с геологическими характеристиками региона. Кроме наиболее вероятных типов вмещающих пород можно попытаться определить возможное количество коренных источников. Он один, или их может быть несколько? В некоторых породах гнезда встречаются чаще – они-то вам и нужны.

Тем не менее есть и менее богатые типы месторождений, из которых может происходить россыпное золото. Кроме того, от размеров месторождения может зависеть крупность драгоценного металла.

Иногда, чтобы добраться до источника, необходимо всего лишь идти вдоль выходов кварца (если, конечно, жил на участке не очень много). В засушливых районах с малым количеством растительности, покрывающей поверхность, кварц также помогает в поисках. Однако, чаще всего кварцевых жил много, и их избыток только усложняет работу.

Источником драгоценного металла могут быть палеороссыпи, разрушенные с течением времени. Они бывают достаточно богатые, чтобы можно было отследить источник, хотя более вероятно, что вам встретиться множество мелких участков, которые больше запутают поиски.

Так какой же индикатор лучше всего помогает отследить источник золота? Никто ведь не хочет попусту тратить время и силы. Лучше всего его искать на небольших притоках, где ниже вероятность присутствия излишне большого количества источников. Другой важный индикатор – когда золото на реке резко иссекает и после определенной границы больше не встречается. Это – надежное указание на то, что следует повернуть и сосредоточить поиски вверх по склону.

Само золото частично говорит за себя. Если оно окатанное, гладкое, то его источником, скорее всего, является палеороссыпь. Если источник все же коренной, то по состоянию золотин можно оценить расстояние до него.

Если драгоценный металл неровный, угловатый, то его источник должен быть где-то поблизости. Вместе с тем следует помнить, что окатанное золото тоже может происходить из коренного источника (текстура поверхности окатанного золота естественного происхождения отличается от золота, окатанного водой). Хорошим указанием на присутствие неподалеку источника является кварц.

-7 +12

-7 +12

Источник: zolotodb.ru

ПРИДВОРНЫЕ ШЛЕЙФЫ

Придворный костюм в России XIX века был мало подвержен изменениям. В 1834 г. характер парадного женского костюма был узаконен специальным указом, строго регламентировавшим покрой, фактуру, цвет ткани и декор.

Для придания ему национального характера были использованы некоторые черты, присущие традиционному русскому костюму: откидные длинные рукава с открытой проймой, подчеркнутая шитьем и планкой с пуговицами, как в русском сарафане, вертикальная линия центра переда. Насколько большое значение придавалось этому указу, свидетельствует включение его в Свод законов Российской Империи (Полное собрание законов Российской империи.

Собрание второе. СПб., 1835. Т. 9, № 6861. С. 181, 182.) . Еще в 1833 г. в дневниках мемуариста П. Г. Дивова дается интересная оценка вводимого нового парадного костюма: «Петербург занят преобразованиями в костюме фрейлин и придворных дам. Придумали новый, как говорят, национальный костюм, который эти дамы будут обязаны носить в дни больших выходов при дворе.

Это нечто вроде офранцуженного сарафана» (Дивов П. Г. Дневники // Русская старина, 1990, № 4. С. 136) . По указу, эти костюмы должны были состоять из бархатного распашного платья со шлейфом, очень открытого, с длинными откидными рукавами с открытой проймой, и нижнего, состоящего из корсажа и довольно широкой юбки из белого атласа. Цвет бархата и золотого или серебряного шитья, украшающего их, определялись рангом владелицы, так же как и длина шлейфа.

Согласно указу, статс-дамы и камер-фрейлины имели платье зеленого бархата с золотым шитьем, одинаковым с шитьем парадных мундиров придворных чинов, а нижнее — из белой ткани, как правило из атласа. Фрейлины императрицы носили платья пунцового бархата с аналогичным шитьем. Дамы, не имевшие придворного чина, должны были являться на парадные приемы ко двору в платьях того же фасона, что и придворные дамы, но из другой ткани и с иным декором. Дополняли наряд кокошник с вуалью из кружева или тюля — для дам и повязка с вуалью — для девиц.

Характер придворного женского костюма, введенного указом 1834 г., в общих чертах сохранился до 1917 г., изменяясь лишь в деталях. В зависимости от капризов моды в силуэт костюма, покрой, пропорции вносились изменения, существенно не влиявшие на общий его облик. С середины XIX в. этот костюм состоял из бархатного лифа-корсажа, белой атласной юбки и съемного шлейфа.

Исполнялись большей частью все эти туалеты в мастерских Петербурга, и цена их бывала весьма высока. Так, мундир и шляпа камергера работы петербургского мастера Залемана, имевшего свою мастерскую на Невском проспекте, в 1870 г. оценивалась в тысячу рублей, а парадный костюм фрейлин мог стоить несколько тысяч рублей (Указатель Российской мануфактурной выставки 1870 г. в С.-Петербурге. 1870. № 64. С. 102.) .

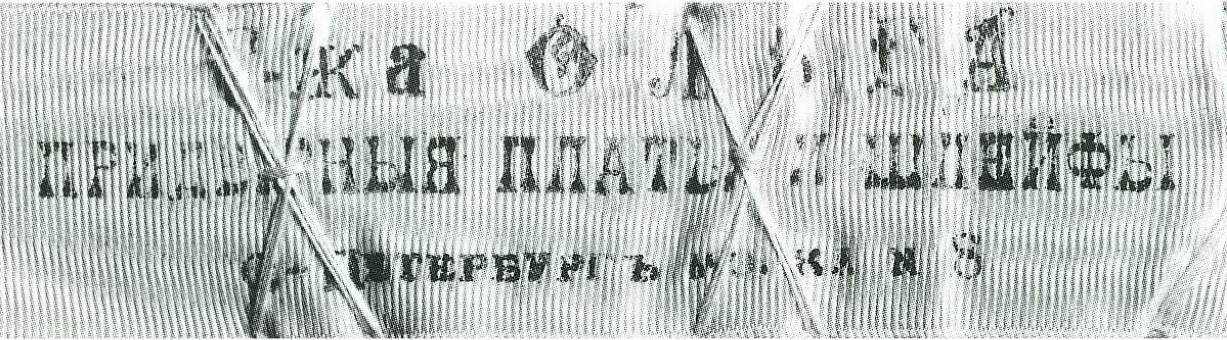

Наибольшей известностью среди модных мастерских, исполнявших женские парадные костюмы, пользовалась мастерская, основанная в Петербурге в середине XIX в. Ольгой Николаевной Бульбенковой и существовавшая до 1917 г. В ней, в основном, создавались парадные женские костюмы для императорской семьи к коронационным торжествам, свадьбам и другим торжественным случаям. Платья работы этой мастерской носили императрицы Мария Александровна — жена Александра II, Мария Федоровна — жена Александра III и Александра Федоровна — жена Николая II.

Здесь же изготавливались парадные костюмы в приданое великих княжон, в частности, были сшиты семь парадных платьев для приданого великой княжны Ксении Александровны (Всемирная иллюстрация. 1894. № 1331.

С. 90.) . Ткани для них (бархат, парча, атлас) поставлялись, в основном, русскими фабриками, в том числе и известной московской мануфактурой Сапожниковых, особо славившейся своими узорчатыми шелками. Золотошвейные работы выполнялись в петербургской мастерской И. Л. Васильева, а также в Новодевичьем и Ивановском монастырях в Москве.

Иногда для вышивки парадных костюмов царской семьи приглашали вышивальщиц из Торжка. Работы русских золотошвей пользовались заслуженной славой и с успехом экспонировались на выставках как в России, так и за рубежом. В 1893 г. в Чикаго были показаны два парадных платья с золотым шитьем, исполненные мастерицами Ивановского и Новодевичьего монастырей в Москве (Всемирная Колумбова выставка в Чикаго // Указатель русского отдела. СПб., 1893. № 603, 604. С. 289, 290.) .

Парадные костюмы фрейлин и других чинов двора менее других были подвержены изменениям, происходившим в модном костюме под влиянием смены стилей. Однако в костюмах императрицы и членов царской семьи веяния стиля все же ощущаются прежде всего в цветовом решении и характере декора при сохранении традиционного фасона.

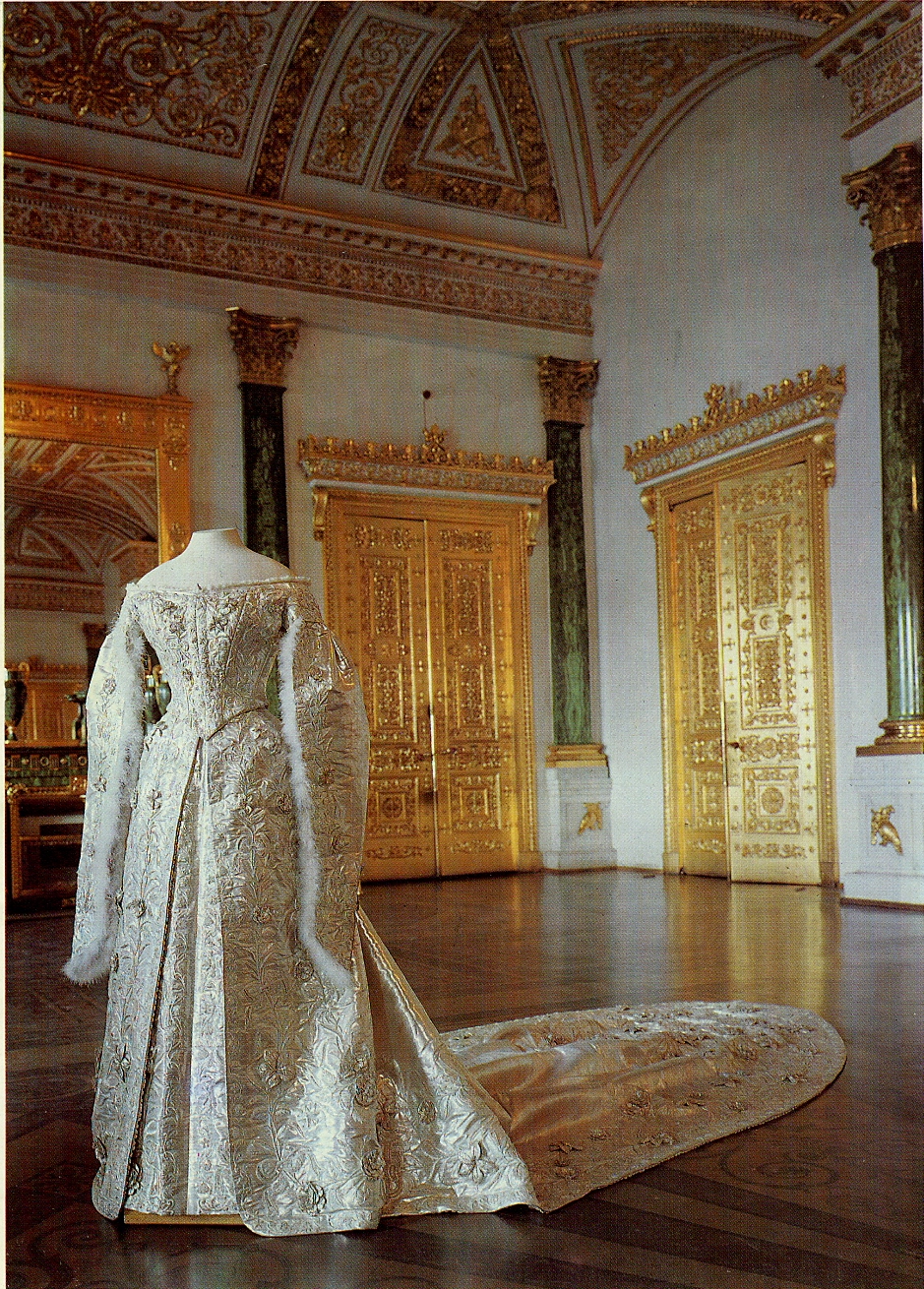

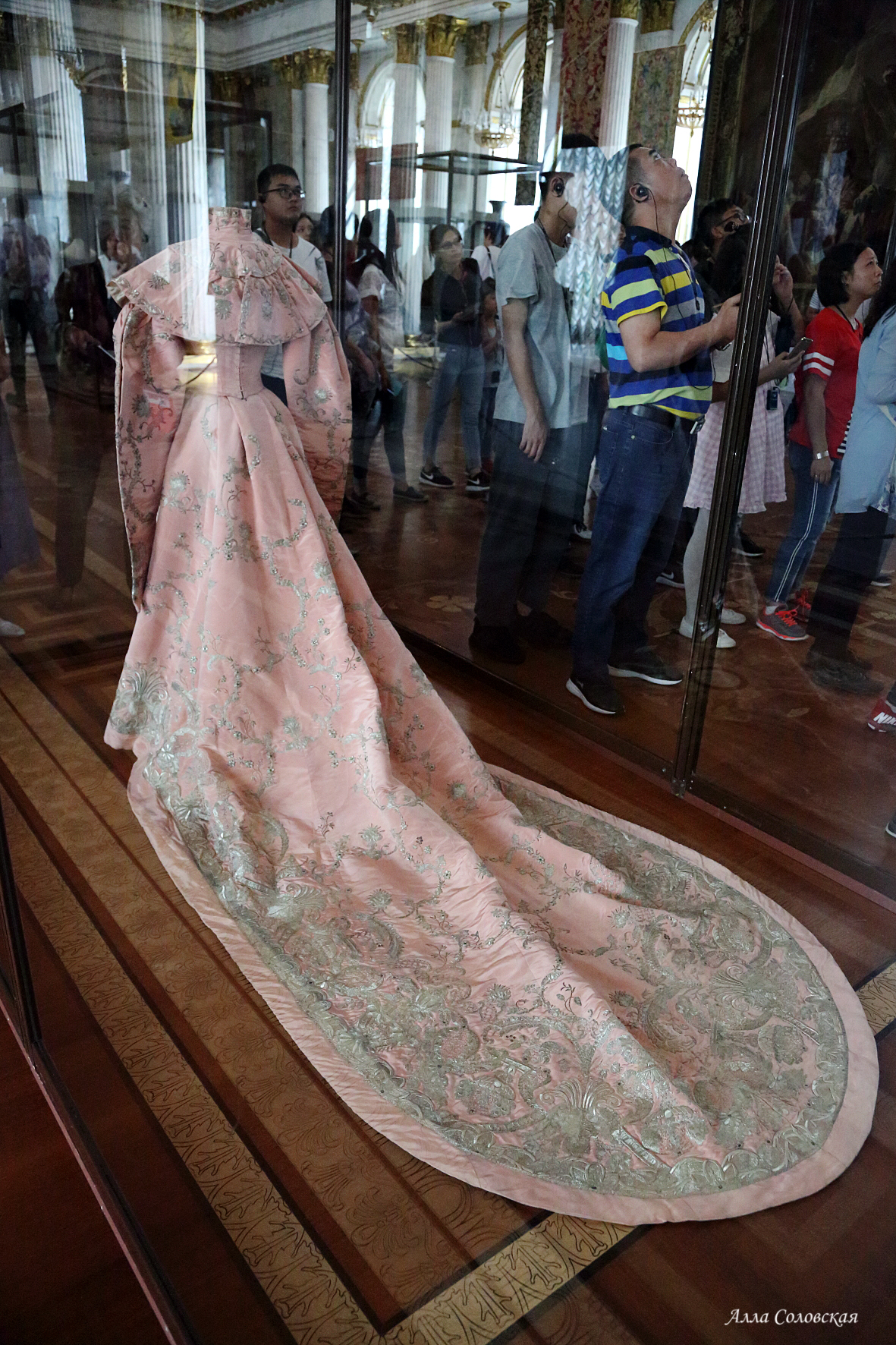

Свидетельством этого является великолепный парадный шлейф, исполненный в 1896 г. к коронационным торжествам для императрицы Александры Федоровны. Сам шлейф и лиф сшиты из палевого атласа, эффектно сочетающегося с бледно-розовым тоном юбки и вставки-манишки на лифе. Гармонично вписывается в общую цветовую гамму этого костюма великолепная вышивка серебром, в виде стилизованных в духе модерн вьющихся гирлянд из побегов лавра с цветами розы, шитыми шелком в розово-палевых тонах.

Второе платье — из серебряной парчи, почти сплошь покрытой искусной вышивкой серебряной нитью, блестящей и матовой битью, канителью растительного орнамента, с включением в узор объемных серебряных цветов на проволочных каркасах. Оно близко костюму, в котором императрица Мария Федоровна изображена на сохранившейся фотографии конца века. Платье могло принадлежать либо Марии Федоровне, либо кому-то из членов царской семьи, так как использование серебряной парчи в придворном костюме было привилегией императорского дома.

Третье платье — из пунцового бархата, с форменным золотым шитьем — могла носить одна из фрейлин императрицы, о чем свидетельствует цвет бархата и узор украшающего его золотого шитья.

Также нам известно, что и Надежда Петровна Ламанова создавала придворные шлейфы. Так в ее мастерской был изготовлен придворный парадный шлейф для княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой. Это платье тоже находится в собрании Государственного Эрмитажа.

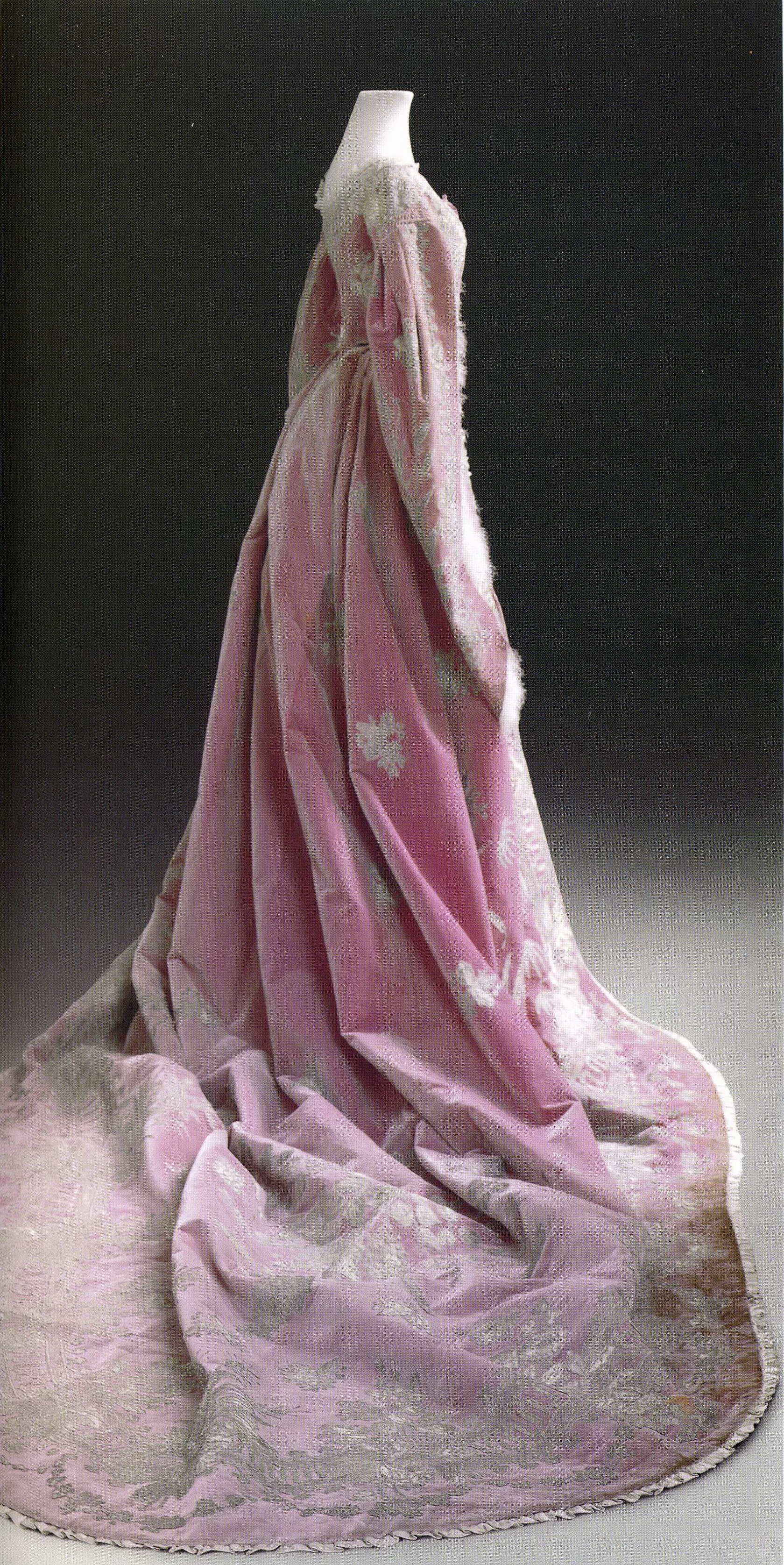

В собрании Государственного Исторического музея хранится «придворное русское платье» Великой Княгини, впоследствии императрицы Марии Федоровны. Оно состоит из очень узкого лифа на косточках, с круглым вырезом и откидными рукавами, сшитого из ярко-розового бархата; длинного трена того же бархата и юбки белого атласа с богатой отделкой.

Юбка расшита золото-серебряными нитями и отделана таким же кружевом. Края трена также отделаны золото-серебряным кружевом, в узоре — меандровый орнамент, цветы, побеги, листья. Аналогичная отделка на лифе и рукавах, края которых оторочены белым лебяжьим пухом. К платью полагалось надевать на голову сетку из лент того же бархата и кокошник серебристой парчи с жемчужными бусами по краям. Платье было сшито по моде 1860-х годов и было рассчитано на очень тоненькую, худенькую фигурку, которой обладала датская принцесса Дагмара, приехавшая в Россию в 1866 году, чтобы выйти замуж за наследника — цесаревича Александра Александровича, с 1881 года императора Александра III, и стать русской императрицей, матерью последнего российского царя Николая II.

Другое платье могло принадлежать придворной статс-даме или камер-фрейлине. Лиф, юбка, шлейф из зеленого бархата, белого атласа, отделано вышивкой золотными нитями, металлическими плашками, ажурными пуговицами желтого металла. Обуженный лиф на «косточках», с большим круглым вырезом и двойными рукавами: верхние откидные – тоже из зеленого бархата, нижние – узкие, длинные, из белого батиста. Атласная юбка с вышивкой впереди и продольной планкой с пуговицами в центре. Длинный полукруглый шлейф насборен под пояс на талии.

В 1937 году в Московском Художественном театре ставили спектакль «Анна Каренина». Женские костюмы для спектакля создавались под руководством Надежды Петровны Ламановой. Обычно Ламанова создавала театральные костюмы по чужим эскизам (А. Головина, А. Бенуа и др.), но для спектакля «Анна Каренина», Ламанова самостоятельно с большой стилистической точностью воссоздала костюмы 1870–1880-х годов (роман был опубликован в 1877 г.). «Безусловно, – отмечает Кирсанова, – это ее лучшие театральные костюмы, определившие на долгие годы эталон как замысла, так и его воплощения».

Актрисы Вера Николаевна Попова, Софья Николаевна Гаррель и Мария Александровна Дурасова появлялись в сцене «Парадные комнаты во дворце» в прекрасных придворных шлейфах. В фондах музея МХАТ эти шлейфы сохранились и в 2016 году были экспонированы на выставках «Модельер, которому верил Станиславский» в московском Музее Моды и в Литературном музее им. Горького в Нижнем Новгороде,а также на выставке «Гений в юбке» в Москве.

Вероятнее всего данные придворные шлейфы не создавались самой Ламановой. Раиса Мордуховна Кирсанова в статье «Второй Шаляпин с своем деле» пишет о том, что после революции, уже с 1918 года при Петроградском совете существовал особый склад конфискованных вещей, «выдачи из которого производились только по особым запискам.

Здесь можно было получить любую одежду самого лучшего качества». Известно, что конфискованное имущество свозилось в Аничков дворец, а оттуда распределялось в соответствии с новой социальной иерархией. Так часть вещей была передана в музеи, в том числе и Государственный Эрмитаж. Но и театр мог получить эти вещи со склада.

Об этом, к примеру, упоминает в своих воспоминаниях актер театра им. Евг.

Вахтангова Михаил Николаевич Сидоркин: «Заведующая костюмерным цехом Любовь Асафовна Банникова купила подлинный дворцовый мундир царского времени, из которого мне и был сшит костюм, украшенный Иваном Тимофеевичем Катковым Андреевской лентой и точно скопированными орденами» (1938 год). (Примечание: Катков И.Т. — известный в те годы знаток знаков отличия, оружия и орденов царского времени, консультировавший театры.) Примерно то же пишет и Леонид Моисеевич Шихматов, актер того же театра: «Наша художница, заведующая костюмерной Л.А. Банникова, каким-то образом достала подлинную парадную форму офицера лейб-гвардии гусарского полка. Когда я попробовал ее надеть, оказалось, что это не так легко, несмотря на то, что она была мне как раз впору. Было много всяких деталей-каких-то толстых золотых шнуров, которые мы не знали, куда девать. Надо было найти человека, который знал бы, как нужно носить такую форму» (1928 год).

Декор этих костюмов — замечательный образец русского золотошвейного искусства, продолжающий традиции золотого шитья Древней Руси. Многообразие материалов и использование различных технических приемов для закрепления металлических нитей, введение в узор вышивки блесток, серебряных и золотых пластинок разной формы, блестящих и матовых, позволяло достичь богатства фактуры вышитых поверхностей. Не менее великолепное золотое шитье украшало и мундиры чинов двора, прекрасным образцом которого является показанный на выставке костюм камергера.

Подобные костюмы гармонично вписывались в пышную обстановку интерьеров парадных дворцовых зал, поражая обилием искусно исполненных золотом и серебром вышивок, сверкающих на фоне тканей интенсивных тонов.

Вот как описывает хроникер журнала «Всемирная иллюстрация» прием в Зимнем дворце в 1895 г. по случаю представления придворных и городских дам императрице Александре Федоровне: «Великолепная белая Николаевская зала к половине второго часа наполнилась дамами. Тут во всем блеске выказались красота и богатство оригинального русского костюма.

Картинность собрания . просилась под кисть художника. Какие тут были роскошные кокошники. какие богатые сарафаны из бархата, шелка, индейских тканей, какие богатые парча, меха на оторочках, цветы, кружево, какое разнообразие цветов и оттенков от темно-зеленых, синих до нежных и светло-зеленых, розовых, лиловых. Среди этого блеска и богатства туалетов, бриллиантов и драгоценных камней и значительной массы красных повязок и красных, вышитых золотом шлейфов фрейлин большого двора — там и здесь расхаживали в своих придворных шитых золотом мундирах церемониймейстеры с жезлами, устанавливали дам в порядок» (Всемирная иллюстрация. 1895. № 1358. С. 111.)

Использованные источники:

Каталог выставки из фондов Государственного Эрмитажа «Костюм серебряного века в России 1890-1914, АО «Славия» — Интербук», Санкт-Петербург, 1993

Костюм в России. XV — начало XX века. Из собрания Государственного Исторического музея. Луиза Ефимова, Татьяна Алешина, Сергей Самонин, 2000 г.

Источник: lamanova.com

Золотой шлейф: год назад в Сибири водой смыло рабочий поселок

Прошёл год с момента трагедии на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, когда в октябре поток грязной воды смыл рабочий посёлок золотодобывающей компании «Сисим». Погибли 20 человек, ещё 44 пострадали. «АиФ-Красноярск» выяснил, какие уроки извлёк Красноярский край из трагедии.

Причина и следствие

Как выяснилось в ходе следствия, причина произошедшего в том, что золотодобытчики пытались скрыть от проверяющей комиссии загрязнение реки Малая Сейба промотходами. Начальнику участка поручили нарастить дамбы и копить воду, пока не пройдёт проверка. Но 19 октября в 6.00 возведённая дамба рухнула и рабочий посёлок, где находились 74 человека, просто смыло. Следователи завели уголовное дело. К ответственности привлекли троих: директора артели Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и горного мастера Евгения Александрова.

По заключению Ростехнадзора, «разрушение дамб произошло из-за нарушений, допущенных при формировании и эксплуатации технологических отстойников и подпорных насыпей». На вопрос, почему надзорные органы не следили за состоянием сооружений на участке, Ростехнадзора пояснил, что «объекты, на которых ведётся разработка россыпных месторождений открытым способом без взрывных работ, не относятся к категории опасных», следовательно, не относятся к их компетенции. Тем не менее собственник должен был разработать проектную документацию, рассчитать вред в случае аварии, застраховать сооружение, утвердить декларацию в Ростехнадзоре, внести его в госрегистр гидротехнических сооружений и получить разрешение на эксплуатацию. Этого сделано не было.

Через полтора месяца после трагедии Красноярская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора и аккредитованной лаборатории рассчитали размер ущерба: реке Сисим – более 323 млн рублей, реке Сейба – более 39 млн. В январе компании «Сисим» запретили добывать золото на Сейбе.

Расследование уголовного дела завершили в июле 2020 года, а в сентябре начались первые судебные заседания. Начальник участка и горный мастер признали свою вину. Заседания ведутся в закрытом режиме. Адвокаты комментариев не дают. Отказываются от комментариев и вахтовики, не хотят лишний раз вспоминать, как потеряли друзей, имущество и здоровье.

Известно только, что часть из них, несмотря на недовольство недостаточной компенсацией, вернулись на работу в холдинг «Сибзолото».

Спутник видит

На днях состоялась конференция по вопросам работы предприятий по добычи россыпного золота в Красноярском крае. Представители Минэкологии, Всемирного фонда дикой природы и общественники обсудили результаты мониторинга загрязнений на водных объектах с помощью спутниковой фотосъёмки. Сегодня большинство золотодобывающих артелей находится в труднодоступных местах, и не всякие экспедиции с проверками могут туда добраться.

– Сейчас, по прошествии года после аварии, в области добычи россыпного золота не изменилось ровным счётом ничего, – рассказал координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. – Артели всё так же загрязняют наши сибирские реки. За прошедший промывочный сезон только по пяти южным районам Красноярского края мы с помощью спутниковых снимков обнаружили 17 фактов загрязнений на участках добычи россыпного золота. Девять из них – в бассейне реки Сисим. Протяжённость шлейфа мутной ржавой жижи достигает 150 км и фиксируется даже там, где Сисим впадает в Енисей. Подробные сведения мы в течение 24 часов передаём в органы федерального экологического надзора.

По данным спутников были определены 29 проблемных локаций, куда поехали в рейды инспекторы Минэкологии Красноярского края. В каждом случае выявлены нарушения природоохранного законодательства. Уже есть первые результаты: в Курагинском районе по решению суда приостановлена деятельность артели «Енисейзолото».

Свои проверки золотодобывающих компаний проводит и краевой Следственный комитет. Например, ООО АС «Прииск Дражный» уличили в незаконной добыче золота и нарушении правил охраны окружающей среды. На управляющего директора заведено уголовное дело. Красноярская природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения реки Кувай в Манском районе. Отборы проб в реке показали превышение взвешенных частиц в 200 тыс. раз, содержания железа в 720 раз и меди в 250 раз.

Комментарий

Заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк:

«Благодаря космоснимкам общественников наша работа стала намного эффективнее. Инспекторы могут выезжать на место загрязнения буквально сразу же, как получают информацию. В этом сезоне мы делали облёты участков и видели те же отстойники с мутной водой. В этом плане трагедия золотодобытчиков ничему не научила.

Но, по крайней мере, мы не видели рабочих посёлков, которые расположены ниже дамб. Сезон продлится ещё недели две, а вместе с ним и наши проверки. Многие золотодобытчики находятся в труднодоступных местах – они не верили, что до них доберётся надзор. А после проверок впервые задумались, что же не так у них в работе. Нам же важно в первую очередь не наказать и собрать штрафы, а, чтобы они чётко поняли: если добыча не будет безопасной, мы через суды лишим их лицензий».

Источник: zolotari.net