Восторженное отношение Александра Сергеевича Пушкина к русской народной сказке известно любому среднего усердия школьнику. Однако нужно иметь в виду, что Пушкин относился к сказкам и очень серьезно: он собирал их, размышлял над ними, сочинял свои сказки, придавая новую огранку примелькавшемуся сказочному сюжету.

Приехав к нам в Оренбург в сентябре 1833 года и встретившись тут с Владимиром Ивановичем Далем, он тут же и заговорил о них: “Сказка сказкой, – передает слова Пушкина Даль, – а язык наш сам по себе, и ему нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать, – надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке… А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!” Пушкину нужны были живые воспоминания о Пугачеве, но и сказки как-то не выходили из головы и путники рассказывали их друг другу. Даль, публикуя в 1836 году в “Библиотеке для чтения” сказку “О Георгие храбром и о волке”, сопровождает ее примечанием: “Сказка эта рассказана мне А.С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу…”

#Литература 6кл ч.1 «ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ» стр.13 Под ред. В.Я. Коровиной #Аудиокнига #Слушать

Александр Сергеевич, надо полагать, рассказал ему о злоключениях волка живо и кратко, сказка-то сама по себе коротенькая, но Владимир Иванович превратил ее в некий полигон по выявлению возможностей русского языка. “Серый волк, по тогдашнему бирюк, обмогавшись натощак голодухою, никак сутки-трои в чаяньи фирмана, разрешающего и ему,грешному, скоромный стол, побрел наконец на мирскую сходку, где, как прослышал он мельком от бежавшей мимо его логова лисы, Георгий храбрый правил суд и ряд, и чинил расправу на малого и на великого… – Совсем курсак пропал, – ворчал он про себя, – а поашать нечего”. Вот таким густым замесом, оснастив речь волка татарскими словами, передает Даль эту нехитрую историю.

Это, впрочем, очень понятно при его увлеченности стихией народного языка. Сказка проста. Волк приходит к Георгию храброму с просьбой назначить ему законное пропитание. Георгий посылает его сначала к быку, потом к лошади, затем и к людям, но везде волк получает то по зубам, то по бокам – и, отчаявшись найти “правду” законным путем, решает добывать пропитание волчьим разбоем. Вот теперь интересно – почему именно эта сказка сидела в голове Александра Сергеевича во время поездки к нам, в пору самой горячей работы над Пугачевым и “Капитанской дочкой”? Дело, кажется, в том, что в ней отчетливо звучит оправдание разбоя. “Полно (рассуждает волк в сказке Даля), пой песни свои про честь да про совесть кому знаешь, водил ты меня, да уж больше не проведешь – Серый никого над собою знать не хочет,всякую веру потерял в начальственную расправу, а живет записным вором и мошенником… – проклинал я вас, кляните же и вы меня”…

Можно представить, что именно эту сказку рассказывает Пугачев Гриневу по дороге в Белогорскую крепость. Ею оправдывает он поднятый им бунт и свое самозванство: “Вы были несправедливы ко мне, несправедлив и я к вам!” И ведь расскажи он эту сказку Гриневу, пришлось бы тому признать (пусть не в полной мере, но признать) правоту Пугачева.

Литература 6 класс (Урок№3 — Малые жанры фольклора.)

Ее ведь и признавали, например, Державин, отыскивая причины возмущения казаков. Но отношения вчерашнего мальчика Гринева, дворянского недоросля – и хитроумного, прошедшего огни и воды, и медные трубы донского казака Емельянова, лежат в ином, я бы сказал, божественном плане, где люди, вроде бы, отчитываясь друг перед другом, на самом деле перед Богом держат отчет.

А за гордыню и самонадеянность, за неисчислимые беды и реки крови – перед Ним оправдания нет. Вот почему в уста Пугачева вкладывается другая сказка, калмыцкая – об орле и вороне. Она коротка, даже афористична, она вообще-то больше притча, нежели сказка: ворон живет триста лет, питаясь падалью; жизнь орла коротка, но он питается горячей кровью своих жертв. По сжатости и силе она, пожалуй, ярче сказки о Георгие и волке-правдоискателе, но это сказка народов степи, долгие века живших разбойничими набегами на соседние племена, в особенности оседлые.

И насколько она сильна, настолько неожиданно сильно опрокидывает ее дворянский недоросль, русский мальчик Гринев.

“Какова калмыцкая сказка?” – спрашивает его Пугачев.

“Затейлива, – отвечает недоросль. – Но жить убийством и разбоем, значит по мне клевать мертвечину”. И еще это значит, что законы мира животного, как и законы живущего разбоем языческого племени, не могут быть перенесены в общество, в какой-то мере просветившее себя истинами христианства. Пугачев, к слову, не находит, что возразить Гриневу. Он – удивленно молчит.

Вполне возможно, что сказка о волке и Георгие храбром была одной из заготовленных для Пугачева “Капитанской дочки”, но – отставлена и подарена Далю. Ответил ли Владимир Иванович сказкой на сказку? Наверное. И это могла быть драгоценная наша “Сказка о рыбаке и рыбке”.

Когда Александр Сергеевич в 1835 году в той же “Библиотеке для чтения” напечатал ее, то отослал Далю экземпляр с дарственной припиской “Твоя от твоих”. Сюжет о волшебной рыбке, исполняющей желания, был распространен среди западно-европейских народов, имевших выход к морю. К таковым относятся и датчане, а Даль – датчанин, он мог услышать эту сказку от своей матушки. Он также мог прочесть ее в сборнике братьев Гримм, так как в 1816 году они осуществили его переиздание на датском языке.

Разумеется, написанная в Болдино сразу же по приезде из Оренбурга “Сказка о рыбаке и рыбке” даже и не пахнет Западом. Под его пером она совершенно обрусела и оброднилась, предельно отчетливо проступил ее философский смысл. Как еще один приемыш, она была введена в семью русских сказок навечно.

Пушкин не просто хорошо знал и любил сказку. Родная сказка была для него и рулем, и ветрилом в бурном море действительности, и мерилом, пожалуй, тех “новых ценностей”, которые это море подбрасывало. Она уберегла его все-таки от космополитизма и богоборчества и обеспечила глубинную и пространную, кровную связь с отчизной.

Источник: berdskasloboda.ru

Охотник слова. Часть 1

Пушкин и Даль. Памятник в Оренбурге

– Так делайте словарь! Позарез нужен словарь живого разговорного языка! – Александр Сергеевич вдохновился не на шутку. – Да вы уже сделали треть словаря! Не бросать же теперь ваши запасы!

Пушкин вскочил с дивана и, несмотря на боль в ноге – «проклятый ревматизм!», – скоро зашагал по комнате, помогая себе тростью.

– Ваше собрание – не простая затея, не увлечение, – уверял он необычного гостя. – Это совершенно новое у нас дело. Вам можно позавидовать: у вас есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть сундук перед изумленными современниками и потомками!

Владимир Даль слушал и не знал, что ответить.

Декабрьским питерским вечером 1832 года он наконец-то решился. Поднялся на третий этаж дома Жадимировского, что на углу Гороховой и Большой Морской, скинул шинель на руки слуге и через десять минут сконфузился совершенно.

– Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! – восклицал Пушкин, листая только что подаренный авторский экземпляр книги «Русские сказки. Пяток первый». Точное название витиевато гласило: «Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый».

Сам Казак Луганский и Владимир Даль в одном лице сидел тут же в кресле, слегка ошарашенный. Слышать: «Роскошь!», «Смысл!», «Золото!» – да от самого Пушкина?! Придя в себя, Даль понял: восторги поэта касаются отнюдь не художественных дарований автора.

– Сказка сказкой… – бормотал Александр Сергеевич, – а язык наш сам по себе… Очень хорошо! – очертил понравившиеся абзацы острым и крепким ногтем мизинца.

И, призадумавшись, добавил:

– Однако надо бы и нам выучиться говорить по-русски и не в сказке…

То были времена, когда не только Татьяна Ларина «…по-русски плохо знала, / Журналов наших не читала / И выражалася с трудом / На языке своем родном. / Итак, писала по-французски…» Аналогичным образом вели себя большинство представителей «просвещенной верхушки общества», или, как сейчас принято говорить, «креативного класса».

Как никто иной, понимал это Владимир Даль. Цель сказок, объяснял он, как это ни странно сейчас звучит: «познакомить земляков с народным языком и говором, дать образчик запасов народных слов, о которых мы вовсе не заботимся, между тем как рано или поздно без них не обойтись».

Даль рассказал Пушкину о своем многолетнем, пока еще безотчетном увлечении – собирании слов, рассказов, сказок, поговорок, прибауток, загадок, поверий… Всего того, чем звучит русский народ.

Тогда-то и вырвалось у Александра Сергеевича:

– Так делайте словарь! Позарез нужен…

Знакомство создателя энциклопедии русской жизни – романа в стихах «Евгений Онегин» – с будущим составителем энциклопедии русского языка – «Толкового словаря живого великорусского языка» – состоялось.

Зацепляя знание

Почему вдруг «казак»? Потому что собрать, объяснить и снабдить примерами около 200 000 русских слов и 37 000 пословиц, присказок, загадок и песен, стать морским офицером, военным хирургом и правой рукой министра внутренних дел Российской империи, написать и опубликовать учебники по зоологии и ботанике, десятки и сотни научных и публицистических статей, художественных книг, очерков, зарисовок… – осилил бы разве что человек, обладающий поистине казачьей удалью и волей!

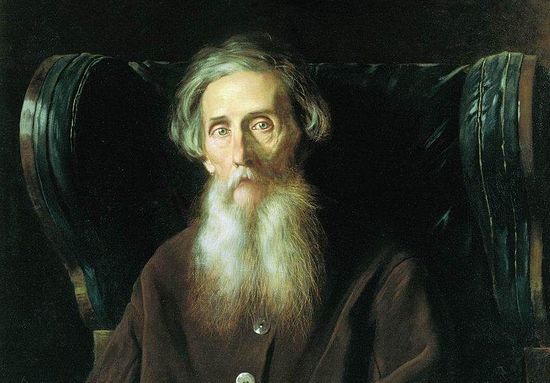

Владимир Иванович Даль. Фрагмент портрета кисти Василия Перова

Почему «Луганский»? Потому что родился «казачонок» в местечке Луганский завод на Украине.

«Да благословенная Украина. Как бы там ни было, а у тебя за пазушкою жить еще можно… Оглобля, брошенная на землю, за ночь зарастет травой; каждый прут, воткнутый мимоходом в тучный чернозем, дает вскоре тенистое дерево. Как сядешь на одинокий курган да глянешь до конца света – так и кинулся бы вплавь по этому волнистому морю трав и цветов – и плыл бы, упиваясь гулом его и пахучим дыханием до самого края». Даль влюбился в Малороссию посильнее своего современника Гоголя.

Иоганн Христиан Даль, отец нашего героя, был вундеркиндом из Дании. К 20 годам он уже окончил курс по «двум или трем факультетам в Германии», знал практически все европейские языки, а также древнееврейский, древнегреческий и, само собой разумеется, латынь. Прознав о недюжинных способностях молодого человека, Екатерина II пригласила его на должность придворного библиотекаря.

В те времена импорт мозгов в страну заметно превышал их утечку. Получивший к русскому подданству в придачу новое имя Иван Матвеевич, Даль-отец служил в петербургской библиотеке, когда ее завсегдатаями были Фонвизин, Херасков и молодой Крылов, когда стараниями русских ученых был составлен фундаментальный труд «Словарь Академии Российской» – первый толковый словарь нашего языка. А потом к Ивану Матвеевичу пришла любовь.

«Отдадим только за доктора», – поставил Даля-старшего перед фактом его будущий тесть. Причина ультиматума была проста. Карьера библиотекаря, пусть даже и придворного, не внушала отцу невесты доверия. То ли дело «доходная и практическая профессия» врача.

Любовь оказалась настоящей. Иван Матвеевич покинул Россию, прошел курс врачебного факультета Йенского университета, возвратился в Петербург и женился! Невеста – Мария Христофоровна Фрейтаг – под стать жениху: отлично образованная, она свободно владела пятью иностранными языками, обладала «голосом европейской певицы» и хорошо играла на фортепиано. Происходила она из обрусевшего «семейства французских гугенотов».

22 ноября 1801 года у новобрачных родился первый из четверых сыновей, Владимир. Семейство жило тогда в одноэтажном домике на кривой и грязной улочке близ Луганского сталелитейного завода. Иван Матвеевич служил старшим лекарем горного ведомства, строил первые заводские лазареты и слыл в местном обществе за человека чудаковатого: в карты не играет, сплетничать не любит, дочерей в «свет» не вывозит. Впрочем, чудак этот смел и принципиален. Стоит только почитать его рапорты о положении «работных людей».

«Мастеровые живут со многочисленными семьями в весьма тесных казармах… съестные припасы, воду и все жидкости, также и телят, помещают тут же, отчего испаряющиеся влаги оседают на стены и заражают воздух… ни чрез какие, кроме дверей, отверстия не возобновляемый».

«Пищу употребляют нимало болезням не противодействующую по той причине, что в прошедшую зиму ни одна почти семья не могла запастись ни квашеными, ни свежими овощами и кореньями, при всем том едят солонину, пьют долгостойную воду, а редко квас».

«Перед самыми дверьми казарм и около оных выбрасывают и оставляют все нечистоты, которые при оттепелях загниваются и вредят…»

Немногие решились бы на подобные откровения с начальством.

Начальство оценило честный профессионализм подчиненного. Ивана Матвеевича назначают главным доктором и инспектором Черноморского флота. В 1804 году новым пристанищем Далей становится главная южная верфь Российской империи – город Николаев.

Названный в честь святителя Николая, «по морю плавающих управителя», центр кораблестроения и адмиралтейства Черноморского флота XIX века переживал стремительное развитие. Не так давно отгремели морские победы при Фидониси, Керчи и Калиакрии, навсегда отбившие привычку чиновников Порты кичливо назвать Черное море «Озером турецких султанов». Славно завершился Средиземноморский поход русской эскадры под началом святого и праведного воина адмирала Федора Ушакова. Для закрепления успехов флот нуждался в новых кораблях.

В атмосфере мастеровой и деловитой проходит детство Даля-младшего. Военно-морской корабль того времени, как сегодняшний космический аппарат, воплощал в себе последние научно-технические достижения эпохи. Звуки, запахи, движения всевозможных мастерских: канатных, блоковых, парусных, токарных, компасных, шлюпочных, фонарных… – вот детские впечатления Владимира. Через много лет, будучи крупным государственным чиновником, Владимир Иванович заведет в своем доме отдельный кабинет («просторный покой»), установит верстак и токарный станок и практически каждый день будет работать «до пота», «чтобы быть веселее и здоровее». Домашняя мебель, игрушки для детей и внуков – не в счет.

– Надо зацеплять всякое знание, какое встретится на пути; никак нельзя сказать вперед, что в жизни пригодится, – наставляла Володю маменька-полиглот, незаметно формируя характер будущего энциклопедиста.

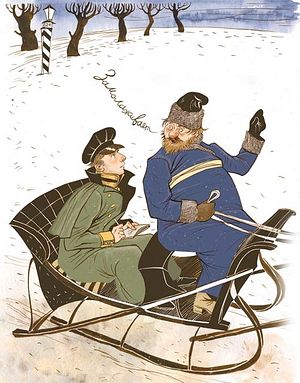

Рисунок: Ольга Громова

«Зацеплять» слова Володя Даль стал на подсознательном уровне. Просто некуда было деться любопытному мальчугану от пестрого многоязычия южных границ России. Немцы, чехи, австрийцы по щедрому приглашению императрицы заселяют тучные причерноморские земли. С запада приезжают поляки, белорусы, евреи. Сбежавшие от османского ига, оседают здесь греки, болгары, словенцы и боснийцы.

На военную службу нанимаются отряды албанцев-арнаутов. Основной костяк поселенцев составляют украинцы и русские.

К последним себе причислял и Иоганн Христиан. «При каждом удобном случае отец напоминал нам, что мы русские», – вспоминал Владимир Даль. Дома говорили опять же по-русски. Глава семьи назвал тройку собственных коней Смоленским, Бородинским, Можайским – в память о сражениях Отечественной войны 1812 года. И искренне переживал, что юный возраст сыновей не позволяет им поступить в действующую армию.

Как итог отцовского воспитания звучат строки из дневника Владимира (он будет вести его позже), «когда я плыл к берегам Дании»:

«Меня сильно занимало то, что увижу я отечество моих предков, мое отечество, – пишет Даль. – Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество мое Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков».

Когда Владимиру исполнилось 14 лет, он едет в Петербург – сдавать экзамены в Морской кадетский корпус.

Источник: pravoslavie.ru

Сказки А.С. Пушкина для детей и взрослых

А.С. Пушкин — автор всем известных и любимых сказок. Не одно поколение детей выросло на сказках Пушкина, его творчество, ставшее неотъемлемой частью нашей культуры, сопровождает нас на протяжении всей жизни.

Сказки Пушкина написаны в живой и легко воспринимаемой стихотворной форме, созвучной народным напевам и сказаниям. Фольклор вдохновил поэта и обогатил его творчество красочными образами и сюжетами. «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма, – писал Пушкин под впечатлением от рассказов своей няни Арины Родионовны, донесшей до него великолепие и мудрость народного творчества. – Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!»

Сказочный мир Пушкина наполнен героями, созданными под влиянием фольклора, такими как царь Салтан, царевна Лебедь, кот ученый, богатыри, Балда, также здесь присутствуют исконно славянские мифологические персонажи — Кощей и Баба Яга с Избушкой на курьих ножках.

Почитать и вспомнить любимые с детства сказки Пушкина можно на нашем сайте:

Предложения интернет-магазинов

- Вы здесь:

- Главная

- Сказки

А.С. Пушкин

- Биография

- Крылатые выражения

- Лирика Пушкина

- Высказывания о Пушкине

- Стихи о Пушкине

- Список произведений

- Сувениры и литература

Интересное

- Медаль Пушкина

- Лукоморье на карте

Источник: alexanderpushkin.ru