Знал-ли Пушкин глаголицу… Доподлинно известно, что светоч нашей поэзии читал в церкви на церковно-славянском языке. Также его всерьёз интересовало « Слово о плъку Игоревѣ », текст оригинала этого памятника письменности. Стало быть, и старо-славянский язык был поэту не в диковинку. Александр Сергеевич Пушкин (1799 – †1837) и Владимир Иванович Даль (1801 – †1872) были сверстниками.

Пушкин старше Даля только на 2½ года. При знакомстве и первом общении Пушкин принялся расспрашивать Даля, над чем тот работает. Услышал в ответ рассказ о многолетнем коллекционировании слов, которых собралось уже тысяч двадцать.

— Так сделайте словарь! – воскликнул Пушкин, – позарез нужен словарь живого разговорного языка! Да вы уже сделали треть словаря! Не бросать же теперь ваши запасы!

— Уже намереваюсь составить «Словарь живого великорусского языка» и кроме слов включить туда множество пословиц и поговорок, – отвечал Владимир Иванович.

— Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! – возликовал Пушкин. Помолчал… Затем продолжил:

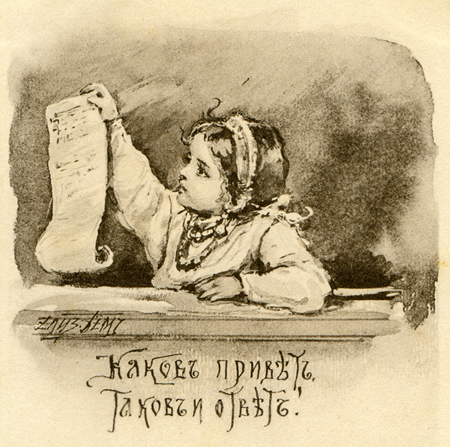

Пословицы и поговорки.

— Ваше собрание не простая затея, не увлечение. Это совершенно новое у нас дело. Вам можно позавидовать – у вас есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть сундуки перед изумлёнными современниками и потомками!

На памятнике в Оренбурге Пушкин и Даль общаются уже всегда.

Отчего в Оренбурге установлен совместный памятник Пушкину и Далю? В 1833 году поэт приехал в Оренбург для сбора материалов по истории восстания Емельяна Пугачёва. Город Пушкину показывал чиновник особых поручений губернской канцелярии, знакомый и друг поэта, Владимир Иванович Даль. Пушкин быстро собрал свидетельства о Пугачёве, доверительно поговорив со многими участниками событий. Но сделать это без помощи Владимира Даля ему бы не удалось.

Репрессированные за поддержку Пугачёва, жители края опасались каждого нового человека. Большинство из них были старообрядцами. Александр Сергеевич с длинными ногтями на руках был принят ими за антихриста. А Даль уже снискал большое доверие местного населения. Он и помог другу наладить откровенные беседы с жителями.

Пушкин узнал много такого, чего в архивах найти было невозможно. В словаре В.И.Даля глаголица упоминается не единожды. Значит, как минимум оба друга имели представление о древней славянской глаголитической системе письменности.

Моё переложение стихов Пушкина на глаголицу можно посчитать за правку его поэзии. Хотя Константин Георгиевич Паустовский, по воспоминаниям своего сына, правил стихи Александра Сергеевича, ничуть не сомневаясь. Не стану предаваться сомнениям и я. Ведь Пушкин писал стихи в дореволюционной орфографии: с буквами «ять», твёрдыми знаками и прочими забытыми ныне премудростями.

Значит, мы читаем своих классиков не в авторском, а в искажённом и выправленном виде. Отчего бы не взглянуть глазами Александра Сергеевича на его творчество сквозь толщу веков?! Пожалуй, попробую сотворить такое совместно с гением.

Пословицы и поговорки

Начальный фрагмент стихотворения «Мадонна».

Использование вместе с Пушкиным диакритических знаков духовного настроения разберу по фрагментам. В первом четверостишии нам понадобилось всего лишь три значка. Диакритик возвышенного (торжественного) чувства над словом «старинных» распространяет своё воздействие на диапазон из трёх слов «картин старинных мастеров». Это не сложно ощутить при желании.

Слово «суеверно» в третьей строке по смыслу своему требует акцента. Стоит тут слегка притормозить и представить в уме это самое суеверие. Последнее слово «знатоков» в четвёртой строке уже имеет изначальную ироническую окраску. Камора делает из лёгкой иронии юморную гиперболу.

Центральный фрагмент стихов А.С.Пушкина «Мадонна».

В начале XIX века люди жили ещё неспешно. Поспешали, но не спеша. Пушкин высокую ценность такого уклада прекрасно понимал. А нам, сегодняшним важно слово «медленных» (трудов) прочесть с включённым умозрением. Во второй строке титло над словом «зритель» трепетно приуготовляет к ослепительному сиянию святости в строчках следующих.

Слово «облаков» в третьей строке непременно нужно увидеть в уме. Иначе не обнаружатся там – трепетно высоко – «пречистая» (Богородица) и божественный «Спаситель» из четвёртой строки.

Конечный фрагмент стихотворения «Мадонна».

В первой строке конечного фрагмента «разум» (в очах) очень даже достоин, чтобы его умозрительно немного поразглядеть. Титла над словами: «кроткие», «Творец», «Мадонна» по праву должны пробудить в читателе трепет душевный. Божественные имена как можно произносить без трепета?! Сделанный выше поэлементный разбор явно мешал целостному восприятию поэзии в традициях глаголицы.

С ударениями и духовными диакритиками. Поэтому полюбуйтесь… Ведь красиво смотрится и ясно произносится.

Если вы читаете на церковно-славянском, – вы понимаете красоту и гармонию насыщенного диакритическими знаками текста.

Откуда они взялись – диакритики духовного настроения? Оказывается, они живут и процветают в современных богослужебных и молитвенных текстах на церковнославянском языке. В одной, взятой для иллюстрации цитате из Деяний святых апостолов, оказались все четыре исследуемых нами духовных диакритических знака.

Все четыре духовных диакритика

Из Деяний святых апостолов, глава 1, стих 1 с заглавием.

Камора

В слове из заглавия «Деяния» можно назвать камору знаком множественного числа. Однако зачем он потребовался, если само слово имеет окончание множественного числа? Ведь в единственном числе это было бы: деяние… Диакритик камора, скорее всего, выражает неисчислимость дел и поступков, совершённых апостолами во время проповеди. А также необъятность духовного значения подвигов этих святых людей.

Титло

В словах «Святых» (апостол), «Духом святым», – титло внятно указывает на трепет душевный, с которым должно прочесть это святое звание, а также Имя третьего лица Святой Троицы.

Торжество

Автор Деяний – апостол Лука начинает книгу с обращения к Феофилу, заказчику своего весьма пространного текста. Феофил, по исследованию святителя Иоанна Златоустого (смотреть: «Беседа на Вознесение Господа нашего Иисуса Христа»), находясь в высокой должности игемона был обращён ко Христу проповедью Луки. Также, кроме катехизации Феофила, Лука ставил далеко идущую цель: предоставить достоверное, без искажений обозрение жизни и деяний Иисуса Христа, которого упоминает в первом же предложении вместе с Феофилом. Поэтому в единое с буквой «О» придыхание под каморой апостол Лука (или его переводчик) вкладывал серьёзную торжественность момента при начале чтения такой важной для них с Феофилом книги.

Умозрение

В слове «оньже» употребление единого с буквой «О» внутристрочного умозрительного диакритического знака предлагает вообразить (увидеть умом): в какой именно день – день Вознесения Своего, Христос дал повеления апостолам, которых избрал – и тогда с ясным пониманием продолжить вдумчивое чтение.

Источник: dzen.ru

Поговорки и пословицы

Кладезем опыта и мудрости можно назвать наши пословицы и поговорки. Это – не только короткое изречение, поучительное по духу и имеющее завершенный смысл, но и устойчивое словосочетание, выражающее мысль, понятие или обозначение, повторяющее узнаваемое явление… Автором является народ. Кто-то верно подметил очевидное, выразил свою мысль бойко, ярко. Другие люди подхватили, запомнили, внесли что-то свое…

Первым обратил внимание на них Аристотель , древнегреческий философ (ученик Платона… 384 – 322 гг.. до н.э.) — ему приписывают первые записи пословиц — Парамеография — собрание, запись и публикование первых пословиц… В России в 1770 г. опубликовал пословицы и поговорки Погодинский… В собрании Княжевича (1822 г.) было 5300 пословиц… У И. М. Снегирева до 4000… Систематизировал российские пословицы В. И. Даль в 1853 г. в издании “Пословицы и поговорки русского народа”…

Используя известные поговорки, мы часто проговариваем их только на половину. Но все-таки хочется знать, как же звучит та или иная поговорка целиком. Несколько интересных примеров я Вам сейчас и приведу…- Сначала пойдёт общеизвестная часть — а за многоточием её полный текст…

— Два сапога пара… да оба левые…

— Молодые бранятся – тешатся… а старики бранятся – бесятся…

— Пьяному море по колено… а лужа — по уши…

— Горбатого могила исправит… а упрямого – дубина…

— Кто старое помянет, тому глаз вон… а кто забудет – тому оба…

— На обиженных воду возят… а на добрых сами катаются…

— Не все коту масленица… будет и пост…

— Ни рыба, ни мясо… ни кафтан, ни ряса… (ни украсть, не

покараулить…)

— Новая метла по-новому метет… а как сломается – под лавкой

валяется.

— Один в поле не воин… а путник…

— Чудеса в решете… дыр много, а выскочить некуда…

— Рыбак рыбака видит издалека… потому стороной и обходит…

— Шито-крыто… а узелок-то тут.

— Ума палата… да ключ потерян…

— Будь жена хоть коза… лишь бы золотые рога…

Давайте будем договаривать пословицы до конца, ведь часто смысл заложен в полном варианте, а не только в известной нам части…

Рецензия на «Поговорки и пословицы»

Собаку съел… да хвостом подавился.

Голод не тётка… пирожка не даст.

Губа не дура.. язык не лопата: знает, что горько, что сладко.

Дуракам закон не писан…если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.

Забот полон рот…а перекусить нечего.

Заварил кашу…не жалей масла.

Москва слезам не верит …ей дело подавай.

Первый парень на деревне…а деревня два двора.

Попытка – не пытка… а спрос – не беда.

Простота – хуже воровства…если она не от ума, а от заумия.

Рука руку моет…а две руки – лицо.

Утро вечера мудренее… жена мужа удалее.

Чем чёрт не шутит…пока Бог спит.

Язык мой – враг мой…прежде ума рыщет, беды ищет.

Валерий,очень поучительно!Многое мы и знаем ,но не до конца.Понравилось,получила удовольствие от их прочтения.Спасибо!С уважением,Жанна.

. Жанна, поговорок и пословиц тысячи и тысячи. Мы знаем (и используем) лишь маленькую часть. А старинные поговорки нам уже и не совсем понятны — новые времена. новые слова и словосочетания.

На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные — в полном списке.

Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице.

Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

Источник: stihi.ru

Запомните слова Пушкина о пословицах и поговорках: «Что за золото пословицы русские. А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой пословице нашей. » Как вы поняли слова великого поэта?

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

- Обратная связь

- Правила сайта

Источник: www.soloby.ru