Предполагают, что хохломская роспись возникла в XVII веке на левом берегу Волги, в деревнях Большие и Малые Бездели, Мокушино, Шабаши, Глибино, Хрящи Деревня Хохлома была крупным центром сбыта, куда свозили готовые изделия, оттуда и пошло название росписи.

Где появилось деревянное золото?

Хохломская роспись — один из старейших крестьянских промыслов в России, зародившийся в XVII веке в нижегородских селах на берегах реки Узолы, притока Волги. Название расписной деревянной утвари, окрашенной «под золото», произошло от названия одного из сел, Хохломы, куда готовые изделия свозились для продажи.

Когда появилась первая гжель?

Первое официальное упоминание о Гжели обнаружено в Духовной грамоте Ивана Даниловича Калиты в 1328 году, но известно, что уже в XI-XIII веках местное население активно занималось гончарным ремеслом.

Где впервые появилась гжель?

| Дата основания / создания / возникновения | XVII век |

| Государство | Россия |

| Местонахождение | Раменский район |

| Гжель |

Когда и где возникла гжель?

Гжель — это традиционный русский промысел, особый вид росписи по керамике. Для создания гжели, как правило, используют белые и синие краски. Изначально Гжелью называлась деревня недалеко от Москвы. Впервые это название появилось в списке владений князя Ивана Калиты в XIV веке.

Деревянный золото-запас. Как и что.

Когда и где зародилась гжель?

| Дата основания / создания / возникновения | XVII век |

| Государство | Россия |

| Местонахождение | Раменский район |

| Гжель |

Когда появилась первая Гжель?

Первое официальное упоминание о Гжели обнаружено в Духовной грамоте Ивана Даниловича Калиты в 1328 году, но известно, что уже в XI-XIII веках местное население активно занималось гончарным ремеслом.

Где делали Гжель?

Гжель — известный во всем мире народный художественный промысел, где с незапамятных времен изготовлялись керамические изделия. Гжельский фарфоровый завод ведет свою историю с 1818 года, когда в Новохаритоново заработала небольшая фабрика по изготовлению фарфоровой посуды и скульптуры.

Где зародилась гжель?

Гончарное ремесло зародилось в гжельском регионе практически с момента появления в нем крестьянских поселений. Гжельские земли были не слишком плодородными, но обширные залежи местных разноцветных глин позволяли крестьянам подрабатывать производством глиняных изделий для своих нужд и на продажу.

Где изобрели гжель?

Гжель – народный промысел в виде изделий из фарфора с росписью. Отличительной чертой таких изделий является рисунок кобальтом на белоснежном фоне. Свое название этот промысел получил от названия села Гжель в Московской области, где он собственно и возник. В районе Гжели, начиная с XVII века, широко велась добыча глины.

Как мы теряем ДЕРЕВЯННОЕ ЗОЛОТО РУСИ.

Где зародился Гжель?

Гжель — это традиционный русский промысел, особый вид росписи по керамике. Для создания гжели, как правило, используют белые и синие краски. Изначально Гжелью называлась деревня недалеко от Москвы. Впервые это название появилось в списке владений князя Ивана Калиты в XIV веке.

Где зародилась Гжель?

Гончарное ремесло зародилось в гжельском регионе практически с момента появления в нем крестьянских поселений. Гжельские земли были не слишком плодородными, но обширные залежи местных разноцветных глин позволяли крестьянам подрабатывать производством глиняных изделий для своих нужд и на продажу.

В каком городе делают Гжель?

Гжель — известный во всем мире народный художественный промысел, где с незапамятных времен изготовлялись керамические изделия. Гжельский фарфоровый завод ведет свою историю с 1818 года, когда в Новохаритоново заработала небольшая фабрика по изготовлению фарфоровой посуды и скульптуры.

Где распространена Гжельская керамика?

Гжель — это название живописного подмосковного региона, что в 60-и километрах от Москвы, который славится своими изделиями ручной работы из фарфора. Знаменитый гжельский промысел на протяжении нескольких столетий является одним из ведущих керамических промыслов страны и по праву считается колыбелью русской керамики.

Где находится центр производства гжельской керамики?

Где находится: село Речицы, улица Новая, 45а. Ещё одно предприятие, откуда на полки магазинов попадают фигурки и посуда бело-синего цвета, — «Синь России». Так называется Гжельский завод художественной росписи.

Где родилась роспись Гжель?

Родилась в Гжели в деревне Меткомелино в 1977 году в семье потомственных фарфористов. Отец Алексей Рогов – известный гжельский художник. Мать Надежда Рогова – мастер по росписи фарфора.

Когда и где возникла Гжель?

Гжель — это традиционный русский промысел, особый вид росписи по керамике. Для создания гжели, как правило, используют белые и синие краски. Изначально Гжелью называлась деревня недалеко от Москвы. Впервые это название появилось в списке владений князя Ивана Калиты в XIV веке.

Источник: toptitle.ru

Хохлома: все, что вам нужно знать о «золотой» росписи посуды

Узоры хохломы знакомы каждому. Смотришь на них и понимаешь – точно русские. Рассказываем об истории и мифах, связанных с этой красно-черно-золотой росписью.

Накормил как-то один крестьянин жар-птицу, а та в благодарность превратила простую деревянную плошку в золотую. Так и появился, согласно легенде, один из самых узнаваемых русских узоров – хохлома, роспись посуды в красно-черно-золотых тонах.

Этому древнему промыслу больше 300 лет, а назван он так по одному из мест его распространения – деревне Хохлома Нижегородской области. На самом деле роспись возникла не в Хохломе, а в десятках соседних деревень Заволжья на территории современного Ковернинского района Нижегородской области. По берегам речки Узолы в деревнях Большие и Малые Бездели, Мокушино, Хрящи, в самом Ковернине, который и считается родиной хохломы, что отражено на его гербе, жили тысячи людей. Они позднее и создали артели мастеров, занимающихся хохломской росписью. А вот в самой Хохломе работал известный базар, куда деревенские мастера привозили свои работы.

Любопытно, что привычная всем хохлома на самом деле произносится с ударением на первый слог. Все дело в топонимике: село Хохлома и река, там протекающая, Хохломка тоже произносятся с ударением на первый слог. А значит, и роспись хОхломская.

В доме многих россиянин чаще всего можно встретить хохломские ложки. Их берегут и передают по наследству внукам, которые в детских садах и школах учатся музыке, играя как раз на двух таких ложках в народных ансамблях.

Из другой утвари в российских шкафах часто стоит хрусталь из Гуся-Хрустального Владимирской области и гжель, роспись на фарфоре – еще одна «визитная карточка» России, похожая на Дельфтский фарфор. Хохломская же посуда – деревянная, в современном мире ее отвыкли использовать в быту.

Поэтому хохлому берут, в основном, на сувениры. А зря, говорит один из известнейших потомственных мастеров хохломской росписи, народный художник России Николай Гущин. Хохломской посуде, в отличие от фарфора, не страшны перепады температуры. Даже после морозилки узор не потрескается, чего не скажешь о фарфоре. Но в микроволновку хохлому все равно не поставишь, заискрит: из-за особой технологии росписи в такой посуде есть металлические элементы.

Народный художник Николай Гущин на мастер-классе

Беглое искусство

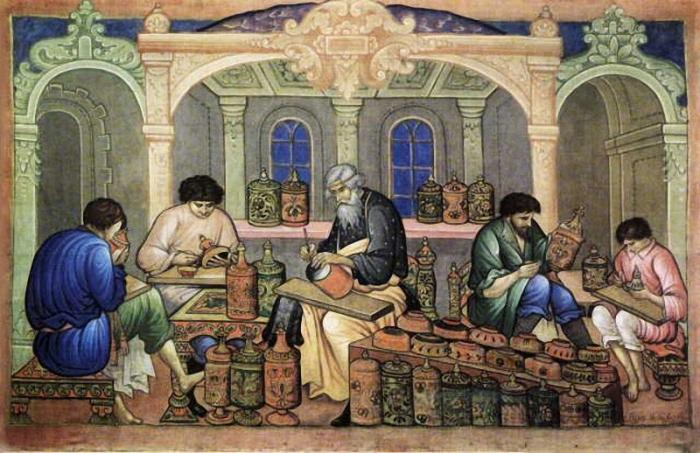

Нижегородские глухие леса и непроходимые болота еще в древней Руси были прибежищем беглых крестьян и стрельцов, а с XVII века – из-за Никоновских реформ – туда стали уходить старообрядцы. Патриарх Никон изменил православные обряды и книги с тем, чтобы унифицировать их с современными греческими. Несогласных с реформой преследовали или они уходили сами. Верующие «по-старому» искали такие места, чтобы их точно уже не нашли.

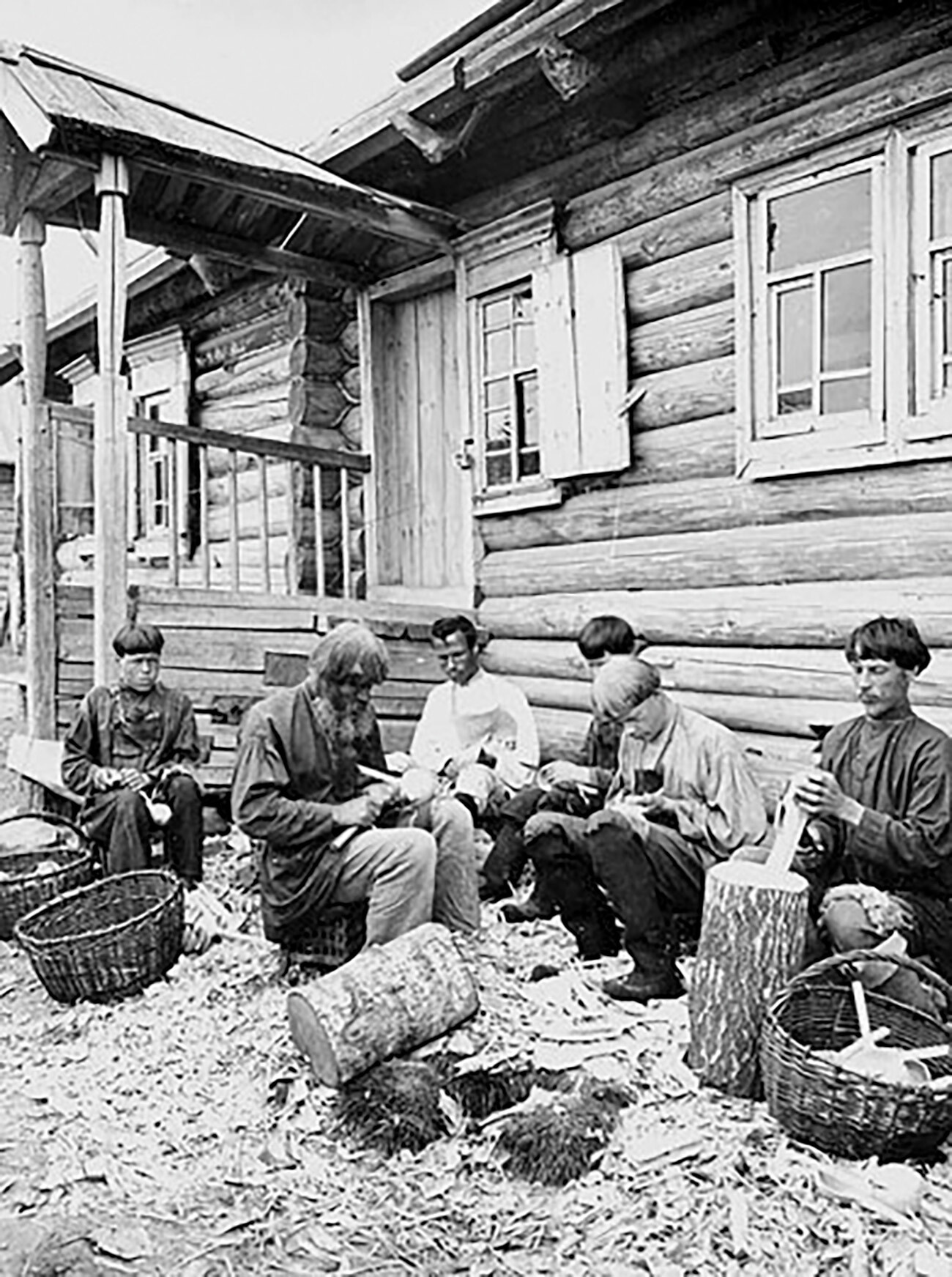

С собой они привезли секрет золочения и росписи окладов икон, позже эта технология перешла на посуду. Ехали и мастеровые – токари, резчики. «Земля неплодородная, – рассказывает Николай Гущин, – зимой нужно было чем-то заниматься, длинными холодными вечерами люди пытались найти какой-то приработок на семью».

Весь быт в России строился вокруг деревянной посуды и мебели. В XIX веке появилась мода на «русский стиль», и интерес к народному творчеству резко возрос. О хохломе узнала императрица Мария Федоровна.

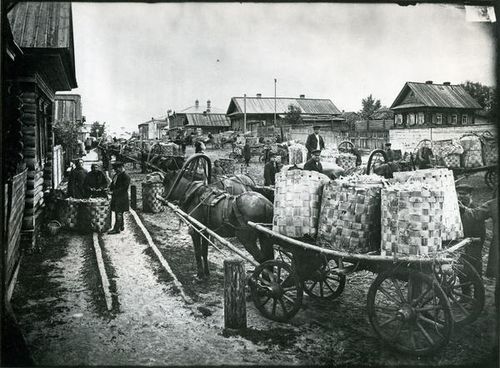

Посуду привозили в Москву на Всероссийскую промышленную выставку 1853 года, а в 1889 году – и в Париж, где она получила Гран-при. С тех пор ее полюбили и иностранцы. «К тому же для них посуда была недорогой, – продолжает Гущин, – на других ярмарках или у себя за границей они могли на ней хорошо заработать». В 100 км от базара Хохломы – Нижний Новгород, там была крупнейшая в царской России Макарьевская ярмарка – и река Волга, главная торговая артерия Заволжья. Оттуда купцы развозили хохломскую посуду по всей стране и – через Архангельск – за границу.

Секрет золочения

Помимо жар-птицы, превратившей плошку в золотую, есть еще одна легенда о хохломе. Якобы иконописец Андрей Лоскут бежал от реформ Никона в глухие леса и расписывал там «в старом стиле» посуду. Когда за ним послали солдат, Лоскут сжег свою избу вместе с собой. Поэтому на черной посуде золотые и красные, «пламенные» всполохи.

К легендам хохломской мастер Николай Гущин относится скептически. «Это все сказки, чтобы подогреть интерес к промыслу», – говорит он. На самом деле цвета и растительный орнамент хохломской росписи вполне можно объяснить наблюдательностью мастеров, природой вокруг и самой технологией производства деревянной посуды.

«Черный, красный, золотой – основные цвета хохломской росписи. Дополнительные – желтый, оранжевый, зеленый и коричневый. Зеленый был разных оттенков. Этот набор цветов устоялся не одним десятком лет, – рассказывает Николай Гущин. – Посуду закаливали в печи. И сохранились в палитре лишь те масляные краски, что не выгорали.

Это сейчас мы говорим «черный фон», а в моем детстве всегда мы его называли «черной землей», «красной» – если роспись была на красном фоне. Мотивы были народные: люди, которые жили в нашей местности, наблюдали за природой. Видели, как распускается цветок подснежника, как созревает рябина, как распускается лист смородины и появляются ягоды. Наблюдательность, восприятие мира и окружения – все перешло в технологию росписи. Учились у природы».

Ну и главный «секрет» хохломы. Золото в ее производстве никогда не использовали – ни настоящее, ни краску, его имитирующую. Сначала мастера брали для теплого сияния серебро, потом олово. Посуда была дорогая, олово не все могли себе позволить: посуду не натирали оловом целиком, только те места, где орнамент должен быть золотым.

Такую посуду часто подавали на пирах знати, а поставляли ее монастыри, которые и заказывали такую золотую посуду деревням, оплачивая дорогое олово. Теперь же на производствах используют алюминиевую пудру.

На фабрике «Хохломская роспись»

Чтобы сделать хохломскую посуду, сначала «бьют баклуши» – грубые заготовки из дерева забивают в патрон токарного станка. Именно поэтому форма посуды всегда округлая – ее изготавливают на станке. Потом белый полуфабрикат, «белье» грунтуют, заполняя поры древесины, чтобы она не впитывала металлические компоненты. Грунт шлифуют грубой мешковиной, покрывают вареной олифой (льняным маслом) в несколько слоев. И когда заготовка высохла «до отлипа», чтобы рука слегка прилипала, втирают алюминиевую пудру, расписывают. «Когда мы покрываем лаком и закаливаем посуду в печи, сквозь желтоватую пленку лака алюминий просвечивает и дает такой теплый медовый оттенок золота», – рассказывает Николай Гущин.

На фабрике «Хохломская роспись»

У хохломы есть два вида письма: фоновая и верховая. «При верховом письме свободным варьированием кисти мы наносим орнамент на поверхность изделия, поверх золота, – рассказывает мастер. – А «роспись под фон» делится на два подвида, это сама фоновая роспись и кудрина. Сначала контур орнамента тонкой кистью наносят на изделия, и вокруг орнамента наносят краску черным или красным. Тогда золото остается только в ажуре орнамента».

Хохлома тогда и сегодня

Хохломские мастера передавали знания из поколения в поколения, учили молодых методом «подсадничества», когда к одному ремесленнику подсаживали трех-четырех учеников. Семьи в деревнях всегда были большие. В города уезжали единицы. В советское время девушки после 8 классов шли учиться на художников, парни до армии шли токарем или столяром. Сейчас ситуация другая: в деревни из города уже не возвращаются.

Семеновская школа хохломы

В XX веке в Ковернине и Семенове, соседнем городе, где проходила железная дорога, построили производства. В Семенове открыли школу росписи, теперь это техникум. Сейчас Семенов считается «второй родиной» хохломы, и если от Ковернинской фабрики остался лишь цех «Хохлома» в деревне Сухоноска и производство глиняной игрушки, то Семеновская фабрика занимается исключительно хохломой.

Правда, не только традиционной. Продают там сувенирную продукцию в разной цветовой гамме: голубые самовары, серо-розовые тарелки, которые только издали напоминают хохлому. «Если сейчас мы видим в изделиях белые, лиловые, синие, розовые цвета – даже не пробуя в обиходе, мы понимаем, что это подделка, – говорит Николай Гущин, – эта посуда не проходила закалку в печи. Это просто акриловые краски, покрытые акриловым лаком. Они бы выгорели».

Материалы при работе с хохломой

Авторитет хохломской росписи был сильно подорван в 2000-ые годы, сокрушается мастер. «Все пытались заработать на сувенирах и расписывали синие черепа в хохломском стиле, – говорит он. Красители проявлялись сквозь лаковую пленку, пачкали руки, шелушилась краска, потому что они не были загрунтованы.

А традиционная хохломская роспись как была посудной группой, применимой в быту, так и осталась. Чтобы люди ценили исконные ремесла, нужно рассказывать о работе мастеров, проводить мастер-классы не абы как, а по старинным технологиям, устраивать выставки, и учить покупателя. Я вот прихожу в магазин и диву даюсь, а продавец говорит, что все покупают эти синие черепа. Так они и будут покупать то, что вы продаете, но наша задача прививать вкус», – уверен Николай Гущин.

Источник: rbth.ru

Хохломская роспись по дереву

Хохлома – разговорный термин, обозначающий расписные изделия, традиционный русский народный промысел. Декорировали чаще всего деревянную посуду. Золотой фон или золотой орнамент в сочетании с сочными насыщенными цветами и витиеватой технологией росписи позволяли создать поистине эффектное изделие.

История промысла

Промысел возник во второй половине XVII века в деревнях Заволжья. Хохлома – крупный центр сбыта, «подарил» росписи соответствующее название. Характерная черта – золочение деревянных поверхностей и щедрое декорирование различными узорами. Свободная кистевая манера позволяла работать сразу в двух ключевых направлениях: фоновой росписи и верховой композиции.

На левом берегу Волги располагалось немало деревень, где и процветал промысел. Жители поселков Глибино, Хрящи, Шабаши, Безделы, Мокушино привозили в Хохлому товары на продажу. Истинная родина хохломы – Ковернинский район Нижегородской области.

Окраску «под золото» часто связывают со старообрядцами Заволжья. Они преследовали «старую веру» и селились в чаще глухих лесов. Среди них было немало талантливых художников, которые посредством тонкого кистевого рисунка писали иконы и украшали древние книги. Жители Заволжья преуспели в токарном деле и резьбе по дереву.

Слияние двух традиций и породило рождение хохломского промысла. Он вобрал в себе богатую подачу и вычурность иконописцев, а также традиционность форм и безупречность линий мастеров Заволжья.

Существует также несколько красивых легенд. Одна из них об иконописце Андрее Лоскуте, который в свое время бежал из столицы из-за реформ патриарха. Он нашел себе укрытие в глухом лесу и продолжал писать иконы «по старинке. Однако, патриарху донесли о местонахождении беглеца и о том, что он учит «старому» иконному письму жителей близлежащих сел. Иконописец-бунтарь сжег себя добровольно в костре, перед этим завещая своим ученикам сохранить его мастерство.

Согласно другой легенде в чаще леса жил никому не известный мастер, которым сам придумал столь роскошное письмо по дереву. Время от времени он одаривал жителей близлежащих деревень своими творениями. Спустя некоторое время слава о дивном мастере дошла до царя. Тот немедленно отправил своих подчиненных в лес, чтобы те привели основателя хохломы в палаты.

Однако, мастер не захотел идти в подчинение к царю. Талантливого незнакомца так и не нашли. Так у простых людей и не отобрали простой промысел.

Цвета хохломской росписи

(Роспись на белом фоне)

Традиционные хохломские творения в какой-то мере парадоксальны: мастерам удавалась при помощи довольно скудной палитры цветов создавать действительно сложные композиции. Богатство и интересная фактура формировались за счет обязательной золотистой основы. «Под золото» был или фон, или ключевые элементы орнамента.

(Роспись на черном фоне)

Другие центральные цвета палитры – черный и красный. Придать полноты и многогранности рисунку удавалось за счет использования белого цвета и охры.

(Роспись на аллом-красном фоне)

Гораздо реже встречались росписи на бирюзовом, изумрудном, оранжевом, алом фоне. Истинная цель любого хохломского мастера: передать высокую идею посредством идеально подобранных цветов, создавая сложную и высокотехнологическую игру мазков.

Основные цвета

- Черный (#000000);

- Красный (#FF0000);

- Белый (#FFFFFF);

- Оранжевый (#FF4F00);

- Отборный желтый (#FFBA00);

- Зеленый (#00FF00);

- Коричневый (#964B00);

- Изумрудный (#50C878);

- Голубой (#00BFFF).

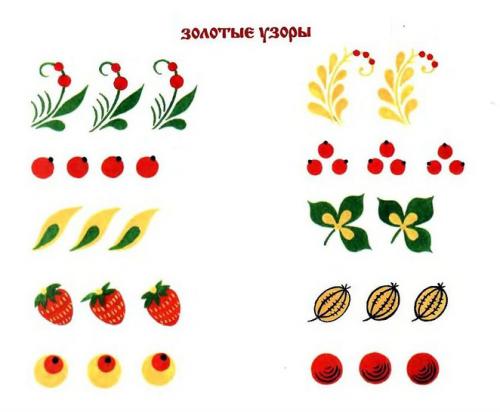

Элементы и мотивы хохломской росписи

Различают «верховое» и «фоновое» письмо. В первом случае мастер формирует узор на золотом фоне при помощи черных, красных и белых тонов. Именно на примере хохломских рисунков, можно предельно четко рассмотреть всю «душу» русского народа, особую подачу, теплую и немного наивную жизненную философию целого народа. Это его небезызвестные «травушки» и «колосочки», любовь к натюрмортам, где мастера особо щедро использовали яркие сочные цвета, умение посредством деликатных мазков создавать сложнейшие композиции.

Травная роспись представлена мотивами «под осоку». Наиболее старый тип узора пишется завитками, мазками, мелкими ягодками, колосками по посеребренному фону. Из отдельных травинок искусные мастера могли сформировать мотив курочки или петушка, который, например, восседает на ветке среди густой листвы;

(Ягодки и листочки)

«Ягодка» и «листок» отличается от предыдущей техники более крупными «жирными» мазками. Мастера формируют овальные листья, круглые ягоды, стилизуя композиции массивными растительными формами. Особо популярными считаются узоры с виноградными гроздьями или листьями, ягодами земляники, малины, черники, крупными вишенками. На россыпи из тюльпанов, астр, лютиков, ромашек, колокольчиков мастера умудрялись расположить смородину, крыжовник и рябину;

«Пряник» или «рыжик» выполняют обычно внутри чашек, блюд, пиал. Это геометрические фигуры, которые вписываются в квадрат или ромб. По центру рисуют «солнце». Периферию орнамента обогащаются миниатюрными деталями.

Верховое письмо всегда создается тонкими деликатными мазками. Композиция получается легкая и воздушная, будто подсвеченная золотым сиянием изнутри. Как правило, это довольно простой способ нанесения красок, позволяющий в какой-то мере импровизировать, видоизменять композицию на сове усмотрение в самый разгар работы.

При фоновом письме изначально формируют полотно с контурными начертаниями. Затем красной и черной краской закрашивают окружающий фон. Фоновая роспись более сложный и трудоемкий процесс. Здесь нет месту импровизации, а изначальную задумку нужно реализовать в точности, как придумал мастер в самом начале.

Техника выполнения хохломской росписи

(В цехе художественной росписи, г. Семенов, СССР)

Подготовленные изделия из древесины сушат и грунтуют при помощи вапы или жидкой глины. Заготовки сохнут минимум 7 часов. Затем деревянная поверхность тщательно обрабатывается олифой. Всего процедуру необходимо повторить 3 – 4 раза на протяжении суток.

Следующий этап – лужение. В древесину втирают алюминиевый порошок. Процедура проводится вручную при помощи кожаного тампона. После этого изделия становятся блестящими и готовыми к росписи.

Для нанесения рисунка подойдут исключительно тонкие кисточки разных «калибров». Готовый рисунок оставляют на некоторое время подсыхать, а затем вскрывают лаком. Финальный этап – закаливание в печи при температуре +160 градусов. Именно тогда и образовывается роскошная «золотая» пленка.

В чем отличие хохломской и городецкой росписей

Неповторимую хохломскую роспись трудно спутать с другими народными промыслами. Мастера используют исключительно растительные орнаменты. Ключевая особенность росписи – золотой фон. Богатые переливы эффектно оттеняются ажурными верховыми рисунками и массивными крупными элементами красно-черной палитры при фоновой росписи.

В отличие от хохломы у городецких орнаментов напрочь отсутствуют золотые мотивы. Однако, на фоне минималисткой цветовой палитры хохломы, мастера городецкой росписи использовали очень много красок, играясь с оттенками, переливами, белением. Если в росписи под хохлому нельзя встретить ситуационные рисунки, то в городецком промысле популярны были именно изображения различных празднований, увеселительных мероприятий и просто изображения быта.

Данные росписи могут казаться похожими только на первый взгляд. Тщательно изучив особенности промыслов становится понятно, что они кардинально отличаются друг от друга.

Источник: schci.ru