Я бы уточнил вопрос: «Чем большая церковь с «дорогими» кельями, «дорогими» алтарями, «дорогой» лавкой при церкви отличается от деревянной церкви в глубинке без оных принадлежностей?» Неужели в «дорогой» церкви Бога становится больше? Неужели маленькую церковь Бог посещает намного реже, чем «большую» и «дорогую»? Неужели Бог видит «истинно верующих» в Людях только с большим кошельком?

В Людях способных «жертвовать» большие деньги церквям? Тогда не удивительна продажа индульгенций церковью. Тогда нужно признать, церковь — всего лишь коммерческая организация, наживающаяся на Духовных чаяниях Людей.

система выбрала этот ответ лучшим

комментировать

в избранное ссылка отблагодарить

zloez lo123 [21.1K]

9 лет назад

Я думаю, что на малоимущих прихожанах и на добровольные пожертвования нельзя выстроить такие храмы и сооружения. Причем, строителей и технику нанимают за реальные деньги и строят легальные подрядчики с пакетом лицензий, по проектам с массой согласований, причем в самых видных местах. Это не шабашники строят храмы с высотными кранами и тяжелой техникой.

«Золото церкви»: що приховує вище духовенство?

Это не пир во время чумы, а бизнес и ничего лишнего. Церьковь является учредителем или участником в документах у предприятий-импортеров, которые частично освобождаются от уплаты акцизного сбора и налогов. Ввоз происходит по документам, подтверждающим что ввозимые ценности не являются товаром (не предназначены для продажи с целью получения прибыли). Это может быть, что угодно.

Сырье для пищевого производства, строительная техника и инструменты. То есть те сегменты импорта, которые пользуются спросом. Второй момент: это легализация черной наличности, через процедуру «благотворительных пожертвований». Есть куча наличности (взятки, «откаты с инфраструктурного строительства») . Через этот механизм, они спокойно оседают на расчетном счету предприятия связанного с РПЦ, налог на прибыль отсутствует. Все по Закону.

комментировать

в избранное ссылка отблагодарить

9 лет назад

Не поняла, что вас интересует. Если — почему кресты и купола на церквях покрывают золотом, а не другими материалами,то ответ такой. По двум причинам: по законам физики и по той же, что ставят большие зеркала на маяках.

По церковным канонам золотые кресты и купола ставили только на соборы и храмы для блага людей и привлечения их внимания, а не Бога. Ему все равно. На небольших церквях крыши и купола кроются любым кровельным материалом. Церковь от собора и храма отличается по своему значению, как домашняя кухня от ресторана и кафе. И там и там можно поесть, но как и когда — вот в чем суть.

Храмы и соборы всегда и везде строили крепкими, надежными для сбора большого количества людей. Были центрами культурной жизни округа. Служили неприступными крепостями во время войн и лазаретами при эпидемиях. Ориентирами и маяками на местности именно из-за сияния крестов и куполов на восходе и закате солнца, в лунные ночи. Кресты ставят строго по сторонам света.

Зачем в Церкви золото? Почему бы не попроще, подешевле, что за роскошество?

В быту они являются не только символом веры, а и солнечными часами.

Храмы всегда строят в местах с сильной энергетикой, как правило на возвышенных местах. В таких местах из-за сильных электромагнитных полей коррозия металлов проходит очень быстро. Золото один из инертных металлов не подвергающийся коррозии,поэтому его включали в сплавы для покрытия куполов и крестов.

Их никто и никогда не делал из чистого золота, как и оклады у икон, а покрывали сусальным золотом или патакой. В настоящее время в блестящих желтых куполах и крестах вообще нет ни грамма золота. Их делают из современных сплавов.

В заключение несколько слов про золотые купола и пира во время чумы. Они в буквальном смысле слова спасли Россию от страшной эпидемии чумы, выкосившей пол Европы. Только по тому, что купола и убранство соборов было сделано из сплавов золота, серебра,цинка и меди в особых пропорциях. Воздух и пища в храмах дезинфицировалась, особенно при звоне колоколов.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Золотые, голубые и зеленые: о чем говорит цвет купола православного храма

Итак, какого же цвета бывают купола? Помимо традиционного золотого цвета, купола на храме встречаются черные, зеленые и синие. От чего зависит тот или иной цвет? Как православные воспринимают какой-то определенный купол? Разберемся с этим ниже.

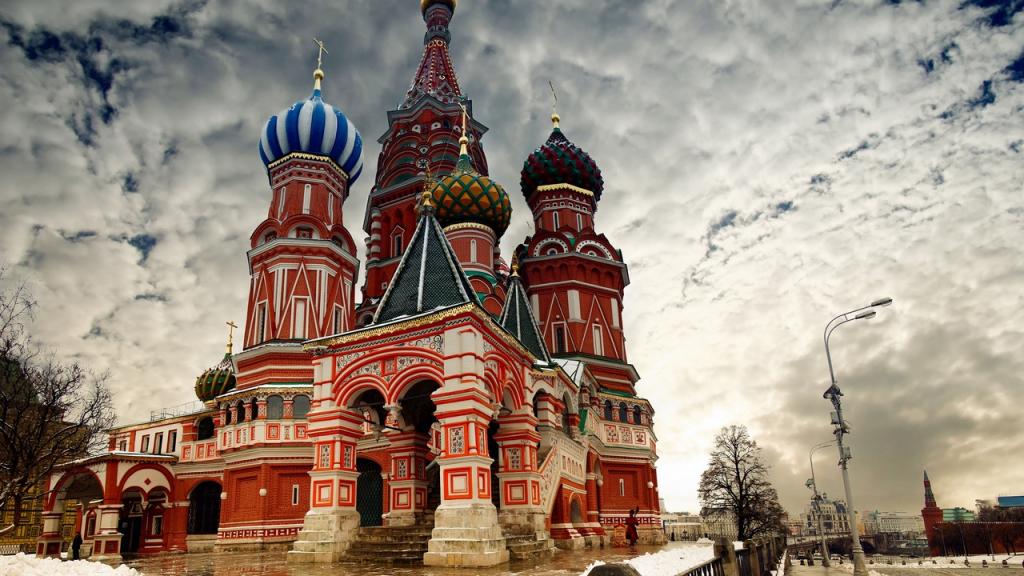

Золото

В православии традиционно золотые купола символизируют небесную славу. Как правило, их устанавливают на главных храмах, а также на тех храмах, которые посвящены двунадесятым праздникам и Христу. Например, на сегодняшний день у главного храма нашей страны — храма Христа Спасителя — купола как раз-таки золотого цвета. Поначалу золотые купола были и у собора Василия Блаженного.

Интересно, что золотые купола характерны только для православных, другие конфессии эту традицию не переняли. Верующие считают, что золотой цвет на куполах символизирует нетленность, вечность, небесную славу и царственность. Кстати, они же проводят параллель между значением золотого купола и дарами, принесенными волхвами маленькому Иисусу. Кроме ладана и смирны, младенцу подарили золото.

Синий цвет

Если вы видите на храме синие купола, да еще и со звездами, то знайте, храм посвящен Богородице. Синий или голубой в православии символизируют непорочность и небесную чистоту. Звезды же отсылают к Вифлеемской звезде, которая и возвестила о том, что Христос родился от Девы Марии.

Зеленый цвет

Обычно храмы с куполами зеленого цвета посвящаются Святой Троице. Дело в том, что по православным традициям именно зеленый обозначает Святого Духа. Кроме того, зеленый цвет купола может говорить, что церковь посвящена какому-либо святому. Кстати, в последнем случае купола могут быть еще и серебряного или серого цвета.

Черные купола

Черные купола, как правило, украшают монастыри. Все потому, что издревле черный считался цветом монашества. Покровский монастырь тоже украшен куполами черного цвета. Там находятся мощи блаженной святой Матроны Московской. Каждый день монастырь посещают тысячи паломников.

Цвет стен

Раз мы разобрались с цветами куполов, то перейдем непосредственно к цветовому решению храмов. Не только купола, но и цвет храма говорит прихожанам о том, в честь какого из святых или какого праздника он был построен.

Так, храм белого цвета говорит, что он посвящен Вознесению Господнему или Преображению.

Голубые стены храма означают, что церковь построили в честь Пресвятой Богородицы.

Красные храмы, как правило, посвящают мученикам или мученику.

Зеленая церковь освящается в честь преподобного, а желтая — в честь святителя.

Опять же все цветовые решения в большей степени обусловлены традициями, нежели правилами. Сейчас все зависит от того, насколько позволяют средства того или иного прихода. Немаловажное значение имеет и климат, в котором будет находиться тот или иной храм. Например, церковь, возведенная в честь Святой Троицы в Антарктике, имеет купола из дерева, они натурального цвета.

Это обусловлено тем, что дерево в этом краю не гниет, потому что там отсутствуют бактерии, способствующие разложению. Получается, что деревянное сооружение не придется дополнительно ремонтировать и обрабатывать, а значит, денег на поддержание храма потребуется куда меньше.

А как насчет количества куполов?

Мало просто знать обозначение того или иного цвета храма. Истинные верующие знают, что обозначает то или иное количество куполов. Например, один купол является символом Единого Бога, а три купола — Святую Троицу.

Если на церкви пять куполов, то это означает Спасителя и евангелистов. Семь же куполов обозначают семь церковных таинств. К последним относится миропомазание, крещение, покаяние, причащение, венчание, священство, елеопомазание.

Девять куполов уже символизируют девять чинов ангелов, а тринадцать — не только Спасителя, но и двенадцать апостолов.

Самыми большими храмами считаются церкви с тридцатью тремя куполами. Они уже говорят о тридцати трех годах жизни на земле Иисуса.

Как видите, сейчас церковные традиции соблюдаются не особенно строго. В наше время они уже считаются рекомендациями, нежели жесткими правилами, а потому все во многом зависит от прихода. Безусловно, цвета не поменяли своего значения, но так как церковь давно отделилась от государства, то и средства на строительство того или иного храма она изыскивает самостоятельно.

Верующие, которые застали еще прежние времена, скорее осуждали такое положение дел, а вот молодые православные относятся намного лояльней. И действительно, не столько важен цвет купола, сколько то, насколько служащие умеют привести к вере людей. Гораздо важнее, если церковь ведет просветительную работу, помогает людям, строит приходские школы.

В таком случае уже и неважно, золотые купола на храме или черные. Не забывайте, что жизнь с каждым годом все тяжелее и тяжелее. По этой причине стоит радоваться тому, что храмы вообще строятся.

Давайте же не будем придавать слишком большое значение цветовой символике, а будем смотреть на поступки служащих.

Источник: fb.ru

Откуда Церковь брала деньги

С V века это положение изменилось. В храмах появились ежемесячные сборы, а сами приношения стали обязательными, в виде «начатков» и «десятин». (Эти понятия были взяты из Ветхого Завета: десятина – десятая часть доходов каждого христианина, выделяемая в пользу Церкви; начатки – первые плоды урожая, первый испеченный хлеб и т.п.) Приношения делались уже не для бедных, а для клира и храма.

«Постановления Апостольские» говорили: «Епископа вы должны любить, принося на благословение ваше плоды ваши и дела рук ваших, и дары ваши – начатки хлеба, вина, елея, яблок, шерсти». Киприан Карфагенский напоминал, чтобы молящиеся не приходили к Богу с пустыми руками, иначе их молитва будет бесплодна: недостаточно просто молиться, надо что-то отдавать. Считалось, что все, что отдается епископу и священнику, тем самым благословляется и умножается.

Все приношения разделялись согласно церковной иерархии: епископу доставались 4 части, пресвитеру 3, диакону 2, младшим чинам – по 1 части. Только незначительные остатки раздавались бедным, но эта часть постепенно становилась все меньше и, наконец, исчезла совсем.

Церковь была разборчива в отношении дарителей и принимала приношения не от всех, а только от достойных, специально выясняя, откуда жертвователи получали доходы и не нажиты ли эти средства нечестным путем. Не принимались пожертвования от лиц с дурной репутацией, замеченных в обмане и воровстве, от кормщиков, купцов и адвокатов, нечистоплотных в своей профессии, от судей, торгующих правосудием, от преступников, убийц, палачей, пьяниц, развратников, ростовщиков.

На вопрос – как же тогда будут содержаться вдовицы и бедные? – «Постановления Апостольские» давали ответ: «Лучше погибнуть, чем принять что-то от врагов Божьих». В крайнем случае, можно было взять от них деньги на покупку дров и угля, чтобы предать «дары нечестивых» огню.

Помощь тоже раздавали не всем, а только тем, кто не мог себя прокормить. Церковь предварительно выясняла, почему человек впал в нужду и достоин ли он помощи, а получавшим подаяние запрещала нищенствовать.

Завещания и дары

Огромные доходы храмам и приходам приносили дары по завещанию. Умирая, благочестивые христиане оставляли имущество Церкви из милосердия, а неблагочестивые – чтобы замолить свои грехи. Иногда имущество завещали напрямую Иисусу Христу, архангелам и мученикам: все это тоже шло в церковную казну.

При этом иногда случалось, что родные дети умиравших оставались без наследства. Такая практика возмущала бл. Августина: «Кто хочет оставить свое имущество Церкви, отняв права наследства у своего сына, тот пусть ищет другого епископа, а не Августина, и дай Бог, чтобы он не нашел никого, кто захотел бы принять такое наследство».

Но щепетильный Августин был исключением из правил. Епископ Сальвиан Марсельский считал, что все имущество надо оставлять не детям, а Церкви. «Нужно больше всего заботиться о спасении своей души. Что толку, если богач обогатит своих детей, а себя обречет на вечную погибель?» Вера важнее, чем родительская любовь: пусть лучше дети станут бедняками, чем их родители окажутся нищими в Царствии Небесном.

Нередко служители Церкви сами выпрашивали или вымогали у богатых христиан дорогие предметы или охотились за наследством. Злоупотребления были так вопиющи, что император Валентиниан I запретил клирикам и монахам входить в дома вдов и сирот, поскольку именно они чаще всего оставляли свое имущество по завещанию, причем не обязательно Церкви вообще, а какому-нибудь частному ее представителю. По этому закону все завещания в пользу монахов и духовных лиц были признаны недействительными.

Другим важным источником церковных средств служили дары государства, денежные и земельные. Последние были настолько велики, что к VI веку церковные земли занимали десятую часть всей территории империи. В сокровищницах крупных церквей хранились огромные запасы золота. Оправдывалось это тем, что таким образом Церковь могла помогать бедным и творить дела милосердия.

Действительно, Церковь тратила на благотворительность большие средства. На ее деньги открывалось множество приютов и больниц, раздавался хлеб, строились мосты, возводились дома и прокладывались каналы. Так называемая «Василиада», построенная в Кесарии епископом Василием Великим, представляла собой целый город, состоявший из больниц, богаделен, сиротских и странноприимных домов.

Но была в этом и другая сторона. Церковь постепенно привыкала к богатству и получала вкус к роскоши. Если в сельских областях еще сохранялись простота и бедность, то в крупном городе быть епископом становилось выгодно в чисто материальном смысле.

Порой это приводило к безобразным сценам. Раньше уже говорилось, как в Риме на выборах папы Дамаса произошло настоящее побоище, было убито 137 человек: их трупы остались лежать в базилике, где происходило голосование. Описавший это событие историк Аммиан Марцеллин замечал, что его не удивляет столь страстное желание занять место епископа: великолепие и роскошь папских выездов, одежд и пиршеств порой превосходят царские. Префект Рима в шутку говорил Дамасу, что с радостью станет христианином, если его сделают римским епископом.

Пышность епископской жизни быстро вошла в привычку и стала восприниматься как норма, отклонение от которой считалось странным и даже вызывало осуждение. Григория Богослова, по его собственным словам, порицали за то, что у него не было «ни богатого стола ни соответствующей сану одежды, ни торжественных выходов, ни величавости в обхождении». Покидая кафедру константинопольского патриарха, он жаловался:

«Не знал я, что мне должно входить в состязание с консулами, правителями областей, знаменитейшими из военачальников, которые не знают куда расточать свое богатство, что и мне, роскошествуя из достояния бедных, надобно обременять свое чрево, употреблять необходимое на излишества, изрыгать на алтари. Не знал, что и мне надобно ездить на отличных конях, блистательно выситься на колеснице, что и мне должны быть встречи, приемы с подобострастием, что все должны давать мне дорогу и расступаться передо мною, как перед диким зверем, лишь только издали увидят мое шествие».

Именно так себя вел его преемник Нектарий, представитель знати, неожиданно ставший патриархом, – при полном одобрении столичных христиан. Когда же его сменил Иоанн Златоуст, аскетический образ жизни патриарха показался вызывающим и ненормальным. Он не устраивал пышных приемов и обедов, поэтому его стали подозревать, что он пирует тайком, за закрытыми дверями. «Недостаток великолепия» был одним из официальных пунктов обвинения на соборе, низложившем и изгнавшем Златоуста.

Плата за рукоположение

В Церкви с IV века утвердился обычай брать деньги за рукоположение в священный сан. Это была своего рода узаконенная симония, укрепившаяся вопреки всяким правилам и запретам. Халкидонский собор запретил «продавать благодать», однако традиция и повсеместная практика победили, и на платную хиротонию стали смотреть как на что-то обычное и естественное.

Григорий Великий писал: «За рукоположение брать запрещено. Но если кто по рукоположении, без принуждения и не по просьбе, в виде благодарности даст известную сумму посвящающим, то принять не возбранено».

Разумеется, епископы охотно пользовались этой лазейкой. На епископскую кафедру стали смотреть как на доходное место. Существовали установленные тарифы: с посвящавшихся в богатые епархии брали больше, в бедные – меньше.

Юстиниан оформил это в своих новеллах с бухгалтерской точностью: цена хиротонии составляла от 13 до 18 процентов от годового дохода церкви, в которую поставлялся епископ. Поэтому митрополиты были заинтересованы в том, чтобы хиротонисать как можно больше епископов и иметь под своим началом как можно больше епархий. Константинопольскому патриарху, наоборот, было выгодно, чтобы епископы из отдаленных епархий подчинялись напрямую ему, а не своим митрополитам.

То же самое относилось и к монастырям. Так возникли автокефальные епископы и ставропигиальные монастыри, подчинявшиеся непосредственно патриарху.

Для того, чтобы получить должность, надо было быть не бедным человеком. Евсевий Анкирский жаловался, что поставление в митрополиты его разорило: он был избран своим городом, но за посвящение пришлось заплатить огромную сумму патриарху. Впрочем, епископ, заплативший за свое рукоположение, мог компенсировать свои затраты, рукополагая за деньги низших чинов: священников, диаконов, чтецов и т.д.

Например, с деревни в 30 дымов епископ получал 1 золотую и две серебряные монеты, 1 барана, по 6 мер вина, пшеничной муки и ячменя и 30 кур. С 10 дымов ему полагалось только 5 серебряных монет, ягненок, по две меры ячменя, муки и вина и 10 кур. Вступавшие в брак платили епископу особую подать: жених давал золотую монету, а невеста – 12 локтей холста.

Таковы были законные, предусмотрены государством средства и доходы Церкви. Но епископы и пресвитеры не всегда и не везде жили только за счет церковных средств. Среди них были ювелиры, судьи, пастухи, садовники, кораблестроители, портные и даже губернаторы.

«Нет ни одного мирского дела, которым не занимались бы священники», – замечал Григорий Великий. Киприан писал, что епископы наживались на торговле и занимались ростовщичеством, давая взаймы деньги из церковной кассы, а из правил Трулльского и Седьмого Вселенского соборов ясно, что священники иногда содержали кабаки и даже публичные дома.

Источник: vl-sokolov.livejournal.com