Выработка золота на территории России началась 3 столетия назад. За это время менялись методы и характер раскопок, расположение и объемы рудников. Неизменно лишь одно – интерес человечества к этому драгоценному металлу. Добыча золота в Пермском крае дала первый толчок к масштабным поискам по всей стране.

Историческая справка

Российская империя добывала золото с конца XVII века. Первые рудники крупных размеров появились именно в Пермском крае. Там же начали образовываться первые промышленные предприятия по выработке драгоценного металла.

Залежи драгметалла были обнаружены совершенно случайно в 1745 году. Первооткрывателем стал Ерофей Марков – житель села Шарташ, расположенного на реке Березовка.

Обнародование информации о находке послужило началом золотой лихорадки. Отсутствие контроля над рудниками и нехватка квалифицированных специалистов является причиной того, что первые десятилетия раскопки велись исключительно кустарным способом без контроля и учета.

Легенда о потерянном золоте французов

Когда поиски золота получили широкий размах, к его выработке присоединились старатели из-за рубежа. Кто-то официально получал разрешение на разработку рудников, другие маскировали свой интерес. Так, французский владелец предприятия по отливке чугуна заключил договор с местными жителями на добычу руды.

Вскоре по окрестным селам прошел слух, что кроме руды в местах раскопок обнаружены и золотые жилы. По одной из версий владелец предприятия приказал при отливке чугунных слитков оставлять внутри полости, в которые затем заливалось расплавленное золото. Транспортировка «руды» велась по реке Вишера с помощью баржи.

В один из сплавов судно получило серьезное повреждение. Вода начала поступать в грузовые отсеки и из-за большого веса товара баржа затонула. Узнав об этом, в срочном порядке приехал владелец предприятия. Его нервный вид и отчаяние стало для населения сел лишним доказательством того, что судном транспортировался не только чугун.

К тому же почти сразу француз отдал приказ обыскать дно реки. Тому, кто отыщет слитки и подымет их на берег, была обещана большая награда. Однако, несмотря на все усилия, они обнаружены не были.

Первые крупные находки

70 лет с момента первого открытия золотоносных жил, добыча драгметалла велась кустарным способом. Старатели находили в ручьях и устьях рек россыпи и тщательно их промывали. Ввиду того, что работа шла стабильно, что-то менять в технологии выработки люди не видели смысла.

Лишь в конце XIX столетия старатели начали находить золотые самородки. Несмотря на то, что все они были небольшими и весили не более 15-20 грамм, стало ясно, что необходимо организовать разработку горных массивов.

Вскоре после начала раскопок были обнаружены первые большие залежи драгоценного металла. Уже в 1890 году масса добытых кусков чистого золота достигала 0,5 кг.

Получаем 12 грамм золота, из очень богатых камней

Разработка горных массивов моментально увеличила число общей добычи. По приблизительным подсчетам ежегодно старатели добывали около 50 тонн золота. К началу 1914 года суммарный вес добытого металла составил порядка 1000 тонн.

Изменение добывающей политики края

Революция в Российской империи вынудила большинство иностранных подрядчиков покинуть опасную территорию. Это привело к снижению объемов добычи золота. Спустя несколько лет местные жители вновь принялись за поиски драгоценного металла, а вскоре началось активное освоение Дальнего Востока и Сибири.

К концу первой половины ХХ века добыча золота в Пермском крае снизилась до минимума. Оставшиеся добывающие предприятия были переквалифицированы на добычу других ценных ресурсов.

Географическое расположение и особенности ландшафта

Пермский край раскинулся в Предуральской зоне, на востоке европейской части России. Территория региона содержит как равнинные участки, так и горные массивы. Благодаря этому он так богат разнообразными полезными ископаемыми.

Около 300 млн. лет назад на этом участке располагалось Пермское море. На память о нем остались залежи соли. Постепенно водоем заменили горные хребты Уральских гор.

Какими еще полезными ископаемыми богат пермский край

- Нефть. Первые залежи черного золота в Пермском крае обнаружили в 1928 году. Менее чем за столетие число открытых месторождений увеличилось до 160. Большая часть из них (89 шт.) являются чисто нефтяными. Прочие относятся к газовым (3 шт.) и газонефтяным (18шт.).

- Соли. Верхнекамское месторождение калийных солей, открытое в 1934 году, стало одним из крупнейших в мире. Здесь ведется добыча каменной соли, а также хлористые соли натрия, калия и магния.

- Хромиты. На территории РФ разрабатываются лишь в одном месте – в главном Сарановском месторождении.

- Алмазы. Север Пермского края снабжает государство алмазами. Их выработка началась в 1829 году на территории Красновишерского района.

- Торф и уголь. Болотистая местность региона обусловила образование большого количества залежей торфа. По данным 2006 года число месторождений перевалило за 700 штук.

Волконскоит. Данный минерал, используемый в производстве красителей, добывается на 25 промышленных участках региона. Наиболее богатым считается Частинский район. - Рубидий. Относится к категории попутных. Его образования появляются в местах, богатых на магниевые и калийные соли. На территории Пермского региона их 4: Березниковский, Ново-Соликамский, Быгельско-Троицкий и Соликммский участок.

- Бром. Залежей в регионе немного. Основное месторождение имеется в Верхнекамском районе. Еще несколько жил открыли в землях Краснокамского муниципалитета.

Чем отличаются минералы и горные породы

Минералы и горные породы являются одними из составляющих коры земного шара. Согласно терминологии минерал – это самородный химический элемент с высокой устойчивостью. Он обладает уникальными физическими и химическими признаками. Горная порода представляет собой совокупность минералов.

Основные месторождения золота пермского края

Все прииски Пермского края можно поделить на 4 группы в соответствии с их географическим расположением:

- Западный – «Софье-Алексеевское», «Первомайское» и др.;

- Северный – «Приморское», «Салют», «Ягодное» и др.;

- Южный – «Аскольд», «Криничное», «Порожистое», «Пасечное» и др.;

- Центрально-Сихотэ-Алинский – «Малиновское», «Глухое», «Благодатное».

Карта месторождений

Холдинг Росгеология несколько лет назад по указу правительства принял решение о составлении подробной базы данных о всех полезных ископаемых, имеющихся на территории России. В связи с этим в 2017 году один из участников холдинга (АО «Геокарта-Пермь») объявил о поисках рудного золота в Пермском крае. По итогам разработок планируется составить карту золотоносности региона.

Кем и как добывается

Законодательство Российской Федерации строго ограничивает золотодобывающую промышленность. Ввиду того, что количество золотоносных жил существенно снизилось, крупным промышленным предприятиям стало не выгодно вести здесь выработку.

На сегодняшний день добычей золота на территории Пермского края занимаются, преимущественно, небольшие компании. Для экономии ресурсов они не используют дорогостоящую и сложную технику.

Еще один канал поставки золота на рынок – скупка небольших партий у жителей Горнозаводского района, которые добывают его кустарным способом.

Добывающие компании

В начале 2000-х гг. в Пермском крае работало 2 основных предприятия по выработке золотоносных жил. Первым стало ЗАО «Уралалмаз». Первые работы оно начало в 1993 году и в течение 13 лет активно исследовало залежи Верхне-Велсовского россыпного месторождения. Согласно статистическим данным золото добывалось из устья реки Велс, Заблудящая, Талая, Поповский Ключ и Широкая. Добытое золото относилось к категории средней крупности.

ООО «Старатель» в 2002 году начала обработку рек Большой и Малой Шалдинки в поисках россыпи золотоносных жил.

В 2008—2010 годах выработка золота в Пермском крае была практически прекращена. Лишь в 2017 году вновь открылся вопрос об изучении золотоносности имеющихся запасов в регионе и возможности их добычи.

Методы добычи

Основных способов добычи драгоценного металла 2.

- Промывка песка проточной водой. Часть породы со дна реки насыпается в сито с мелкой сеткой и аккуратно подставляется под поток. Крупинки песка без труда вымываются, оставляя кусочки породы.

- Добыча в шахтах. Способ более сложный и трудоемкий. В местах обнаружения жилы начинаются раскопки рудника. Добытые куски породы, также как и в первом случае тщательно промываются проточной водой, чтобы отделить грязь и посторонние элементы.

Объемы добычи

За два с лишним столетия объемы залежей золота на территории Пермского края существенно сократились. Выработка происходит преимущественно посредством намывки. Средний показатель объема добытого золота составляет около 85-100 кг/год, что существенно ниже, чем в других золотодобывающих регионах.

Заключение

Золотые жилы в Пермском регионе есть. Однако их поиски и разработка замедлены из-за бюрократических сложностей получения лицензии. Свое влияние оказывает и экономический фактор: для масштабных исследований необходима сложная техника и вливание финансовых ресурсов.

Чтобы больше узнать о золоте и прочих полезных ископаемых, имеющихся на территории России, подписывайтесь на наши статьи и делитесь в соцсетях.

Источник: zhazhdazolota.ru

Есть ли золото на каме

2 Естественнонаучный институт ГОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

пермские конгломераты.

песчано-гравийные отложения

морфология золота

Мелкое золото

1. Апродов В.А. Верхнепермские конгломераты в Городковском районе Пермской области // Советская геология. − 1949. − № 39. − С. 29-31.

2. Наумов В.А. Минерагения и перспективы комплексного освоения золотоносного аллювия Урала и Приуралья. − Пермь, 2011. − 162 с.

3. Наумов В.А., Лунев Б.С., Наумова О.Б. Геологические объекты с мелким и тонким золотом − важные источники минерального сырья // Естественные и технические науки. − 2010. − № 1. − С. 174-177.

4. Наумов В.А., Лунев Б.С., Наумова О.Б. Комплексное изучение и использование месторождений песка и гравия Пермского края // Перспективы науки. − 2010. – № 1. – С. 5-9.

5. Наумов В.А., Лунев Б.С., Наумова О.Б. Мелкие ценные минералы россыпей // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия Естественные науки. − 2010. – № 4. − С. 123-126.

6. Наумов В.А. [и др.] Песчано-гравийные и песчаные месторождения Прикамья и перспективы их комплексного использования // Вестник Иркутского государственного университета. − № 2. − 2011. − С. 54-57.

7. Наумова О.Б. Атлас форм рельефа. − Пермь, 2001. − Т. 3. − Формы рельефа Прикамья. – 316 с.

8. Осовецкий Б.М. Тяжелая фракция аллювия. – Иркутск, 1986. − 260 с.

9. Чернышев Н.И. Опыт палеогеографической реконструкции верхнепермских отложений Среднего Прикамья с помощью каротажных материалов // Геология и петрография Западного Урала. − Пермь, 1976. − Вып. 7.

10. Наумов В.А., Наумова О.Б., Лунев Б.С. Комплексные песчано-гравийные русловые месторождения Урала и Приуралья // Современные проблемы науки и образования. − 2012. −№ 6. – URL: http://www.science-education.ru/106-7358 (дата обращения: 12.11.12).

На территории Пермского края широко развиты конгломераты пермского возраста. Это аллювий рек, существовавших на востоке Восточно-Европейской платформы в позднепермское время. Активная динамика водного потока определяла крупность материала, накопленного на аккумулятивных равнинах. Речные долины были преимущественно ориентированы на север и северо-запад [1; 9].

На водоразделах рек Камы и Вятки встречаются песчано-гравийно-галечные отложения базальных горизонтов позднепермских русловых потоков, сносивших обломочный материал с Урала. Сейчас конгломераты образуют бронирующие формы рельефа – «пуги» [7] и часто разрабатываются как месторождения строительных материалов [3–6]. В их петрографическом составе преобладают устойчивые породы: кремни и яшмы (до 70%), кварциты и кварцито-песчаники (до 53%), реже встречаются эффузивные, интрузивные породы, очень редко − карбонаты, и другие терригенные [2].

Средняя масса частиц золота. Прослежено изменение средней массы одноразмерных частиц тонкого золота как в верхнепермских песчано-гравийных отложениях, так и в голоценовом аллювии.

Исследовано мелкое тонкое золото: 1) бассейна водосбора рек Бабка, Ирень и Сылва ниже п. Тис; 2) современного аллювия р. Тулвы; 3) правых и левых притоков р. Тулвы; 4) левых притоков р. Камы между городами Оса и Елово. Сравнение массы золотин показывает их различные значения на одних и тех же площадях. Золото из современного аллювия по сравнению с металлом из верхнепермских отложений имеет меньшую массу и меньшие колебания в изменении средней массы одного знака. Средняя масса знака золота из верхнепермских отложений уменьшается с востока на запад от 0,016 до 0,005 мг. В современном аллювии такая тенденция субширотного изменения выражена слабее.

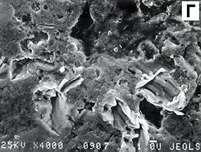

Морфология золота. На участке «Конус» (верховья р. Бабки, левого притока р. Камы) частицы золота имеют размер менее 0,25 мм и встречаются в виде тонких пластинок. Частицы размером более 0,2 мм несут следы длительной транспортировки в виде смятия, перегибов, поклепа по краям. У многих золотин прослежены с одной стороны ровные, а с другой − рваные края.

У частиц размером менее 0,1 мм часто рваные края закатаны. Поверхность золотин шагреневая. Часто встречаются красноватые пленки гидроокислов железа.

В бассейне р. Пизьмы (в 40 км юго-западнее от участка «Конус») отмечено золото размером менее 0,25 мм в виде тонких пластинок, часто покрытых пленками гидроокислов железа. Поверхность частиц сильно «изъедена». Края частиц рваные, встречаются дырки.

В районе п. Б. Соснова (в 100 км западнее от участка «Конус») золото имеет размер менее 0,125 мм. Здесь тонкие и перегнутые частицы с зазубринами по краям представлены сильно уплощенными многоугольными пластинками. Коэффициент уплощенности изменяется в среднем от 4 до 6 и достигает 13 для крупных частиц.

На северо-западе Пермского края (в 200 км от участка «Конус») металл мельче 0,1 мм представлен более уплощенными игольчатыми золотинами. Частицы сильно «изъедены», преобладают палочковидные чешуйки с зазубринами. Отмечены частицы, у которых по краям торчали отростки, соответствующие стадии «раскрытых бубликов». Коэффициент уплощенности для частиц размером 0,1 мм составляет 10, а для частиц класса 0,03 мм изменяется от 3 до 5, что характеризует высокую изношенность металла.

Таким образом, характерными особенностями изученного золота являются: 1) форма металла пластинчатая и чешуйчатая форма во всех размерных фракциях; 2) часто встречаются вытянутые игольчатые и изометричные частицы; 3) уплощенность частиц, в том числе тонкого и пылевидного золота, значительная; 4) края зерен рваные; 5) степень изношенности металла значительная и указывает на длительный перенос.

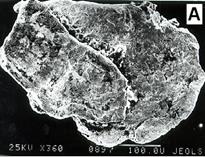

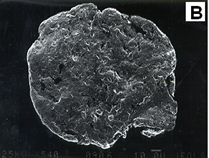

Рис. 1. Механическое преобразование золота: вверху − общий вид зерен с закатанными краями, ямками и царапинами, внизу − участки золотин со следами скольжения и выщелачивания. Размер золота 0,25-0,1 мм.

Фото выполнено на электронном сканирующем микроскопе Geol-Scan.

Золото дальнего сноса в значительной степени теряет типоморфные свойства, характерные для металла в коренном источнике, и отражает физико-химические особенности среды переноса. Изменение морфологии золотин в процессе их рассеяния связано с двумя равно вероятными природными явлениями: 1) избирательным выносом пластинчатого металла мелких фракций в процессе перемыва отложений; 2) расплющиванием и растиранием мелких частиц золота в процессе их длительного переноса и переотложения. Частицы практически полностью изменяют свой первичный облик.

Процессы расплющивания и растирания золотин являются частным случаем проявления более общего геологического явления, описанного Б.М. Осовецким [8] как эффект дробления и истирания неустойчивых и хрупких зерен тяжелой фракции, применительно к ковким частицам. Расплющивание частиц в процессе аллювиального переноса сложно отличить от избирательного выноса пластинчатых золотин. И тот, и другой процессы проявляются как увеличение доли пластинчатого металла. Увеличение уплощенности и уменьшение крупности золотин в процессе их переноса однозначно свидетельствует о расплющивании золота.

В целом золото дальнего сноса уже в меньшей степени несет информацию о природе коренного источника. Вместе с тем в процессе аллювиального переноса частиц металла от перемываемого промежуточного коллектора (источника питания) происходит как уплощение, расплющивание частиц металла (верхняя Кама, верхнепермские отложения), так и сохранение основных морфологических черт, свойственных промежуточному коллектору (среднее течение р. Коса). Одним из главных факторов изменения морфологии частиц в процессе аллювиального переноса является удаленность от промежуточного коллектора.

Таблица 1 – Золотоносность верхнепермских конгломератов

Источник: science-education.ru