В данной статье изучены золотосодержащие труднообогатимые коры выветривания и аллювиальные пески Приангарья. Рудные минералы в исследованных рудах присутствуют в незначительных количествах. Химический состав проб свидетельствует о силикатном характере руд, которые представляют несколько разновидностей и состоят из рыхлого обломочного материала серовато-бурого цвета.

По текстурно-структурным особенностям руды многоминеральны и имеют существенные различия по составу, размерам обломков минералов и горных пород. Обломочный материал покрыт глинистой рубашкой. Одним из направлений переработки таких руд является обработка их известково-серным реагентом. Выщелачивание золота таким раствором проводилось на песках различной крупности. Извлечение золота в раствор составило 97-98 %. Предложенная технология обладает несомненным преимуществом по сравнению с циантехнологией.

Эксплуатация месторождений золота (аллювиальные пески, кора выветривания) в ЮжноЕнисейском горно-рудном регионе ведется на протяжении многих лет. К настоящему времени наиболее богатые россыпи полностью отработаны. Но известные месторождения золота зачастую содержат запасы пониженного качества, труднообогатимы, глинисты и расположены в труднодоступных местах. Однако вследствие относительно невысокой (в сравнении с рудными объектами) капиталоемкости разработки песков (коры выветривания, аллювиальных) и быстрой отдачи вложенных средств они остаются привлекательными объектами для золотодобычи.

ВСЕГО 1 стакан раскроет ПОТЕНЦИАЛ тяжелой глинистой почвы! Сделайте так — и собирайте урожай!

Исследованию подвергались руды Приангарья. Районы отбора проб расположены в пределах центрального антиклинария Енисейского кряжа, слагающегося преимущественно терро- генными метаморфизированными породами верхнего протерозея. Кайнозойские золотоносные отложения представлены плиацен-четвертичным аллювием террас.

Взятые на исследование руды Южно-Енисейского района состоят из кварц-слюдистых сланцев, представленных слюдяными микрокварцитами и турмалинизированным с жилами кварцем, прожилками кварц-полевошпатного хлористого, карбонатного и смешанного составов.

В исследованных рудах рудные минералы присутствуют в незначительных количествах — от 0,50 до 4,2 %. Содержание сульфидов колеблется от 0,2 до 5,0 %. В составе сульфидов преобладают пирротин, пирит и марказит, к встречающимся в незначительных количествах относятся халькопирит и арсенопирит, в единичных вкраплениях содержатся сфалерит, висмут, галенит.

Среди оксидов наиболее распространены ильменит и рутил, в меньшей степени магнетит и гематит. Руды практически не несут следов окисления. Среди нерудных минералов преобладают кварц, биотит, мусковит. Минералами-примесями являются графит, циркон, апатит.

Химический состав ряда проб свидетельствует о силикатном характере руд (SiO2 от 66,4 до 81,9 %) при незначительном содержании углекислоты и серы, преобладании калия над натрием. Содержание примесей не превышает, %: Pb — 0,02; Zn — 0,1; Cu — 0,02; Bi — 0,093; Mn — 0,25. В единичных рудах встречаются As, Mo, W. Особенностью руд служит присутствие висмута в количествах больших, чем количество мышьяка, свинца и меди, при полном отсутствии сурьмы.

Глина плюсы и минусы. Особенности посадки.

Формы включений золота разнообразны. Размеры отдельных золотин не превышают 0,05 мм. Чаще золото встречается в сростках с кварцем, в отдельных пробах — со слюдой, пиритом, висмутом, а также в глинистых составляющих пробы.

Исследованные руды представляют собой несколько разновидностей руд ЮжноЕнисейского района и состоят из рыхлого обломочного материала серовато-бурого цвета. По текстурно-структурным особенностям они многоминеральны и имеют существенное различие по своему составу, размерам обломков и горных пород: от грубообломочной 7-160 мм в поперечнике до пиелитовой с размером частиц менее 0,01 мм.

Количественные соотношения обломков и песчано-глинистой связующей массы в рудах различны и составляют 20-88,5 и 10,5-79 % соответственно. Состав обломков горных пород существенно отличается друг от друга. В некоторых пробах присутствуют обломки гранитов, амфиболитов, кристаллических сланцев, диабазов, в незначительном количестве находятся обломки мраморизированных известняков, песчаных кварцитов.

В исследуемом материале преобладают мраморизированые известняки, песчаники, глинистые сланцы, кварциты, в незначительном количестве встречаются корки лимонита. Большинство обломков руд выветрены и на поверхности имеют ячейки, выемки, углубления, заполненные глинистым веществом.

Руды представлены метаморфизированными горными породами, основную часть которых составляют обломки серицитхлоритовых сланцев, а также единичные окатанные обломки жильного кварца. Сланцы избирательно пропитаны лимонитом с наличием корок гематита, тонких кварцевых прожилок, в которых присутствуют скопления лимонита и бурой глины. Отмечаются единичные вкрапления пирита и халькопирита. В рудах присутствуют обломки желто-бурой, красноватой плотной глинистой коры выветривания, сохранившей в отдельных случаях текстурно-структурные особенности первичных сланцев.

Обломочный материал покрыт пленкой глины, пропитанной гидроксидами железа (глинистая рубашка), что придает руде серовато-охряно-бурую окраску. Основным ценным компонентом глинистых пород выступает золото, размер частиц которого составляет 1-10 мкм.

Характерной особенностью сырья является то, что количество золота, находящегося в свободном состоянии, не превышает 2-3 %. В основном оно связано с лимонитом, а также с сильно окисленными сульфидами, образуя включения между гематитом и сланцами.

Извлечение золота из подобных продуктов представляет собой достаточно сложную задачу.

Применение флотации и капиллярно-пленочной сепарации для обогащения данных руд не обеспечивает эффективной концентрации золота в каком-либо продукте. В настоящее время в качестве реагентов для переработки труднообогатимых золотосодержащих руд и концентратов используются, как правило, различные окислители и комплексообразователи.

Экологические издержки такого подхода известны, кроме того, не обеспечивается достаточная селективность процесса извлечения благородных металлов, в частности золота.

Извлечение мелкого золота из руд выщелачиванием цианистыми растворами применяют в мировой практике. Альтернативные цианидам реагенты, хорошо зарекомендовавшие себя при извлечении золота, в основном и используются в опытном масштабе.

Основными преимуществами цианистых соединений перед другими растворителями благородных металлов являются высокая селективность, низкий расход реагентов, высокое извлечение золота в раствор, а также последующее выделение из цианистых растворов. При несомненных достоинствах процесс цианирования имеет и существенные недостатки. Основным недостатком выступает высокая продолжительность процесса выщелачивания. Кроме того, необходимость высоких затрат на природоохранные мероприятия делает разработку новых труднообогатимых месторождений малорентабельной. Необходимо учитывать также и тот факт, что цианистые соединения чрезвычайно токсичны и относятся к первому классу опасности.

Одним из направлений совершенствования указанной технологии является использование известково-серного реагента, получаемого путем растворения серы в водной суспензии гидроксида кальция. Реагент нетоксичен и экологически безопасен.

Была изучена возможность извлечения золота раствором известково-серного реагента. Концентрацию серы в растворе изменяли от 12,5 до 100 г/л, а концентрацию гидроксида кальция в водной суспензии, в которой растворяли серу, от 100 до 200 г/л. Процесс выщелачивания проводили при комнатной температуре в течение 24 ч, отношение Ж:Т= 5:1.

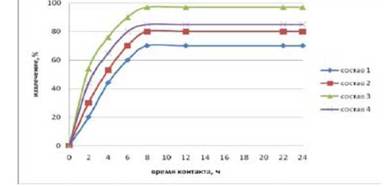

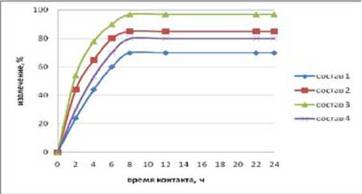

Полученные результаты выщелачивания представлены на рис. 1, 2.

Оптимальным составом известково-серного реагента следует считать тот, в котором концентрация серы составляет от 50 до 100 г/л, а концентрация гидроксида кальция от 100 до 200 г/л в зависимости от вида перерабатываемого сырья. Время выщелачивания составило от 6 до 8 ч. При увеличении времени выщелачивания результаты не изменились.

Выщелачивание золота таким раствором проводили из глинистых руд крупностью -4, -3, -0,1, -0,074 мм, а также из некондиционных гравитационных и флотационных концентратов. Установлено, что извлечение золота в раствор практически не зависит от крупности материала и составляет 97-98 %.

Отмывка кеков водой позволяет снизить до минимума потери серы, гидроксида кальция в хвостах и улучшить в целом показатели предлагаемой технологии в экологическом аспекте.

Рис. 1. Зависимость извлечения золота от времени выщелачивания. Состав растворов: 1 — 12,5 г/л S + 100 г/л Ca(OH).; 2 — 25 г/nS + 100 г/л Ca(OH)2; 3-50 г/л S + 100 г/л Ca(OH).; 4 — 100 г/л S -в 100 г/л Ca(OH)2

Рис. 2. Зависимость извлечения золо-а от времени выщел-чивания. Состав растворов: 1 — S2,5 г/л S + 200 г/л Ca(OH)2; 2 — 25 г/л S + 200 г/л Ca(OH)2; 3 -50г/л S + 200 г/л Ca(OH)2; 4 — 100 г/л S + 200 г/л Ca(OH)2

Данные химического анализа по вещественному составу кеков свидетельствуют об избирательном характере действия реагента на исходную руду. Реагент растворяет золото, не вступая в химическое взаимодействие с другими находящимися в исходной руде элементами (серой, мышьяком, титаном и др.), которые переходят в отвальные кеки.

Из этого следует, что в процессе выщелачивания не происходит перехода серы из технологического реагента в виде сульфат-ионов в отвальные кеки. При этом кеки не являются экологически вредными и могут складироваться как некондиционные руды на специально подготовленных площадках. По итогам проведённых исследований составлен технологический регламент на извлечение золота из труднообогатимых руд Приангарья.

Вывод: предложенная технология выщелачивания золота обладает несомненным преимуществом по сравнению с циантехнологией как в технологическом, так и в экологическом аспектах, поскольку исключает из процесса переработки руды такой элемент, как складирование и хранение хвостов цианирования, необходимость разработки особых мер безопасности при работе с цианидами. В экологическом плане данная технология не представляет опасности для окружающей среды и может быть рекомендована для использования в производстве.

Список литературы

Гронь В.А. Извлечение золота из глинистых руд //Материалы Международной научнотехнической конференции «Металлургия XXI века — шаг в будущее». Красноярск: ИХХТ СО РАН, 1998. С. 25-26.

Гронь В.А. Особенности вещественного состава золотосодержащих руд Енисейского и Южно-Енисейского районов и опробование способов их переработки// Материалы Международного первого Сибирского симпозиума «Геология, геохимия, технология, экономика». Красноярск: ИХХТ СО РАН, 1999. С. 101-102.

Гронь В.А. Извлечение золота из глинистых руд // Материалы Международной конференции «Золото Сибири». Красноярск, 2000. С. 75-76.

Гронь В.А. Гидрометаллургическая переработка золотосодержащих руд Енисейского и Южно-Енисейского районов // Цветные металлы. 2000. № 8. С. 113-114.

Пат. 1788768 Российская Федерация, МПК С22ВЗ/04. Способ извлечения золота из золотосодержащих продуктов выщелачиванием/ В.А. Гронь, А.Д. Михнев, В .Я. Семенов, А.В. Нечепуренко, С.В. Мазур, В.Н.Пепешев, В.А.

Лисин; № 4910868/02 заявл. 12.02.1991; опубл. 27.01.1995.

Коростовенко В.В., Гронь В.А., Капличенко Н.М. Особенности вещественного состава золотосодержащих руд Енисейского и Южно-Енисейского районов и опробование способов их переработки // Сборник материалов 3 Международного конгресса «Цветные металлы 2011». 6-10 сентября2011. Красноярск, 2011. С. 255-259.

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://journal.sfu-kras.ru/

Дата добавления: 24.04.2014

База рефератов на портале KM.RU существует с 1999 года. Она пополнялась не только готовыми рефератами, докладами, курсовыми, но и авторскими публикациями, чтобы учащиеся могли использовать их и цитировать при самостоятельном написании работ.

Это популяризирует авторские исследования и научные изыскания, что и является целью работы истинного ученого или публициста. Таким образом, наша база — электронная библиотека, созданная в помощь студентам и школьникам.

Источник: www.km.ru

Как сделать плодородную землю из суглинка или глины: пошаговая инструкция

Часто у нас нет возможности выбрать участок с хорошей, плодородной почвой. Приходится приспосабливаться к тому, что есть. Мы подробно расскажем, как можно улучшить суглинистую и глинистую почвы, чтобы получать на них богатые урожаи овощей и садовых культур.

Важные Дела на этой неделе

Южное Подмосковье, 26 неделя

В составе почв обоих типов содержится повышенное количество глинистых частиц: не менее 10-30% – у суглинка и более 30% – у глины. Именно эти частицы определяют основные недостатки данных почв:

- они долго прогреваются весной и сильно промерзают зимой;

- плохо пропускают влагу и воздух;

- в сухом состоянии их чрезвычайно сложно обрабатывать, т.к. по плотности они напоминают бетон;

- характеризуются повышенным уровнем кислотности.

Шаг 1. Дренаж

Один из главных недостатков суглинистой и глинистой почв – они плохо пропускают воду. В периоды затяжных дождей она застаивается на поверхности земли, потому что глинистые частицы, которые сильно уплотняются под воздействием влаги, не дают ей проникнуть вглубь. В результате растения начинают гнить и страдают от недостатка кислорода. Избавиться от этой проблемы можно при помощи системы дренажа.

Нужно ли обустраивать систему дренажа на участке, поможет определить небольшое исследование. Выкопайте яму глубиной около 60 см и заполните ее доверху водой. Если через сутки вода полностью не впитается, значит, система дренажа необходима. В зависимости от состояния участка (количества глины в почве и высоты залегания грунтовых вод), дренаж делают поверхностным либо глубинным.

Поверхностный дренаж может быть точечным и линейным. Точечный дренаж – это система сбора воды в определенным местах: под водостоками, в низинах и т.д. При линейном дренаже по участку прокладывается система неглубоких канавок, которые отводят воду от грядок, дорожек, газона и построек. Делают траншеи под уклоном.

По ним лишняя вода стекает в одно место – водоем, овраг или специальный колодец. Благодаря такой системе участок быстро освобождается от избытка влаги и ваши растения не страдают от застоя воды.

Глубинный дренаж обычно организуют на участках, где, кроме глинистой почвы, существует опасность подтопления еще и из-за высоко расположенных грунтовых вод. Поверхностный дренаж на такой территории может не справляться с отводом воды, поэтому к нему добавляют глубинную систему. Она состоит из системы труб, которые располагают под уклоном на глубине 0,5-1,6 м. Вода из них попадает в конечную точку водосбора – накопительный колодец, откуда она впоследствии откачивается с помощью насоса.

Система дренажа на участке – как выбрать и установить

Надоело бороться с застойными лужами и избытком влаги на участке? Срочно установите дренажную систему.

Шаг 2. Снижение уровня кислотности

Есть множество способов определить уровень кислотности почвы. Однако садоводы и без определения знают, что глинистый грунт чаще всего обладает повышенной кислотностью. Это еще одна причина, почему на такой почве овощи отказываются давать хорошие урожаи.

Есть несколько способов снизить уровень кислотности глинистой и суглинистой почв.

Известь. Для раскисления применяют гашеную известь (пушонку), которую вносят под перекопку из расчета 300-400 г на 1 кв.м. Однако при внесении извести нужно быть очень осторожным, т.к. она препятствует усвоению растениями фосфора. По этой причине известь применяют только осенью, к тому же не чаще одного раза в 3 года.

Доломитовая мука. Это более безопасный раскислитель, поэтому вносить ее можно как весной, так и осенью. Кроме того, доломитовая мука еще и улучшает структуру тяжелого грунта, делая его более рыхлым. Норма внесения – 400 г на 1 кв.м.

Зола. Древесная зола выполняет двойную роль: она уменьшает кислотность грунта и одновременно является прекрасным удобрением. Однако для этого нужно добавить не менее 1-1,5 л золы на 1 кв.м почвы. Для дачников найти такое количество довольно проблематично.

Как раскислить почву на участке – полезные советы для садоводов и огородников

Кислая почва на участке способна сгубить многие растения и свести на нет все усилия по их выращиванию. Как исправить кислотность грунта на грядах и в саду?

Шаг 3. Улучшение структуры

Мелкие глинистые частицы, соединяясь друг с другом, образуют плотную массу, которая почти не пропускает воздух и воду. Растениям в таких условиях выжить чрезвычайно сложно. Чтобы помочь им, глинистые и суглинистые почвы нужно разрыхлить – сделать более легкими, пористыми. После этого к корням смогут проникнуть нужные им влага и кислород и в грунте начнет появляться полезная почвенная микрофлора.

Как улучшить структуру тяжелых почв? Существует несколько способов.

Песок. Самый известный и распространенный способ улучшить структуру глинистой и суглинистой почв – провести их пескование, т.е. внести песок. Для этой цели используют крупный – от 1 до 4 мм в диаметре – речной песок. Чтобы существенно уменьшить плотность тяжелой почвы, на 1 кв.м необходимо добавить не менее 15-30 кг песка.

Торф. Торф не только разрыхляет тяжелую почву, как песок, но еще и насыщает ее питательными веществами. С разрыхлением лучше справляется верховой торф: он легкий, рыхлый, обладает волокнистой структурой. После его применения почва становится воздухо- и водопроницаемой.

Однако у верхового торфа есть существенный недостаток – высокий уровень кислотности. Чтобы снизить его, при добавлении такого торфа в глинистый грунт норму извести следует увеличить с 400 до 700-800 г на 1 кв.м.

Органические отходы. Хорошо разрыхляют грунт также домашние отходы, которые обычно идут в мусорное ведро: картофельные очистки, остатки растений, скорлупа земляных орехов и т.д. Все эти отходы нужно измельчить и высушить или хотя бы просушить. Подготовленные таким образом, они хранятся до осени или весны, а затем их просто разбрасывают по поверхности почвы и все перекапывают.

Перлит. Перлит хорошо удерживает влагу и делает тяжелый грунт легче. Вносить его лучше не в верхние, а в нижние – не менее 10 см от поверхности – слои.

Кукурузный жмых. После уборки кукурузы жмых от растений не стоит выбрасывать или сжигать – измельчите и перекопайте эти растительные остатки с почвой. В течение нескольких лет, пока они будут перегнивать (а некоторые части растения очень жесткие, поэтому разлагаются довольно долго), они будут улучшать структуру грунта.

Кроме перечисленного, для разрыхления глинистой и суглинистой почв используют также кокосовую стружку, гравий, льняную костру (отходы, которые получаются при обработке льна). Их разбрасывают по поверхности почвы, а потом заглубляют в грунт в процессе перекопки.

Шаг 4. Внесение удобрений

Для улучшения глинистого и суглинистого грунтов необходимо регулярное внесение удобрений. Однако для таких почв лучше использовать не минеральные, а органические удобрения, т.к. они одновременно и питают, и разрыхляют тяжелый грунт, совершенствуя его структуру.

Для обогащения глины и суглинка рекомендуют использовать перепревший конский или овечий навоз, т.к. они быстрее всего разлагаются. Можно применять и созревший компост. Подкормки вносят из расчета 2 ведра на 1 кв.м площади, а затем перекапывают на глубину до 15 см. Часто к ним добавляют и торф.

Шаг 5. Мульчирование

Еще один важный шаг в улучшении структуры тяжелого грунта – мульчирование. Эта простая процедура удерживает влагу в почве, защищая ее от высыхания. Благодаря этому грунт не покрывается плотной коркой, не трескается и лучше впитывает воду. Кроме того, со временем мульча разлагается и добавляет почве плодородия.

Мульчировать глину и суглинок можно только органическими материалами: травой, соломой, торфом, листовым опадом, перепревшими опилками и т.д. Эффективность мульчи увеличится, если вы добавите к ней компост (5 кг на 1 кв.м). Он ускорит разложение мульчирующего материала.

Первоначально слой мульчи на тяжелой почве не должен превышать 2-3 см. Со временем его можно увеличить до 6 см. Перед тем как укрыть землю новым слоем, сгнившую мульчу следует перемешать с верхним слоем грунта.

Перед мульчированием полейте и порыхлите землю. Мульчировать глину и суглинок можно только после полного высыхания верхнего слоя почвы.

Все, что вам нужно знать о мульче, ее видах и действии

Осторожно: не все виды мульчи одинаково полезны!

Шаг 6. Посев сидератов

Еще один важнейший прием улучшения плодородия глинистой и суглинистой почв – использование сидератов. Сеять сидераты можно ранней весной или осенью, после сбора урожая. При весеннем посеве их нужно скосить минимум за 3 недели до посадки основных культур. После скашивания заделайте сидераты в почву на глубину чуть больше 10 см.

При осеннем посеве их можно оставить на поверхности почвы до весны, а заделать в грунт только перед началом нового сезона.

Для улучшения глины и суглинка участок чаще всего засевают белой горчицей, фацелией или рожью (подходит для осеннего посева). Они не только повышают плодородие, но и структурируют тяжелый грунт.

Лучшие сидераты для огорода: как сеять и когда заделывать в почву

Узнайте, какие сидераты нужно посадить на участке, чтобы оздоровить почву и существенно повысить урожай.

Если у вас суглинок или глинистый грунт, то в первые годы его разработки старайтесь отдавать предпочтение тем культурам, которым такая почва «по душе»: капуста, земляника садовая, салат, смородина, виноград, розы, сирень и т.д. Они неплохо переносят недостаток кислорода в почве и повышенный уровень влажности. Для остальных овощей делайте высокие грядки и используйте при их выращивании привезенный плодородный грунт.

Источник: www.ogorod.ru

Коры выветривания и их золотоносность

В пределах лицензионного участка Канкан широким развитием пользуются площадные коры выветривания. Их распространение здесь практически повсеместное. Выходы коренных пород наблюдались в единичных случаях в пределах пояса синкинематических гранитоидов на юге лицензии и в пределах мезозойских трапповых интрузий на её северо-востоке.

Площадь работ 2-й стадии покрыта корами выветривания целиком. Коренным субстратом для кор выветривания, влияющим на их строение и состав, здесь являются терригенные породы серии биррим, интрузии габбро и диоритов. Наиболее чётко эти различия устанавливаются для кор, развитых по терригенным породам и габбро. Представление о строении кор выветривания в пределах участка детализации Центральный представлено на серии геологических разрезов, выполненных по буровым профилям (прил. 13).

В строении кор выветривания участка можно выделить сверху вниз следующие зоны:

1. Кираса (отмечается фрагментарно), её мощность обычно 1-4 м;

2. Зона красноцветных глин, мощностью 2-9 м;

3. Зона пестроцветных структурных глин, сохраняющих текстурно-структурные особенности исходных пород;

4. Зона белых глин (отмечается фрагментарно, в ряде случаев фациально переходит в жёлтые глины), мощностью 2-10 м;

5. Зона жёлтых глин, мощностью 2-12 м;

6. Зона зелёных глин (только по габбро), мощностью 5-12 м;

7. Зона оглинённых коренных пород, мощностью до 10 м;

8. Коренные породы субстрата.

Для выяснения минерального и химического состава различных зон коры выветривания были отобраны 16 образцов (табл. 9), по которым были выполнены рентгенофазовый приближённо-количественный и рентгено-флюоресцентный количественный анализы, результаты которых представлены в таблицах №№ 10-13.

Зона красноцветных глин.

Зона красноцветных глин развита повсеместно вне зависимости от исходного субстрата. Минеральный состав представлен каолинитом (26-35 мас.%), гётитом (10-12 мас.%), гематитом (3-4 %), рентгеноаморфной фазой (22-47 %) и обломочным кварцем (10-22 %). В корах, сформированным по терригенным породам, в составе главных минералов присутствует гидрослюда мусковитового ряда (до 7 %).

Рентгеноаморфная фаза представлена здесь тонкой смесью высокодисперстного каолинита и опала с подчинённым количеством гидроксидов железа. Кварц (остаточные зёрна пород и разрушенные прожилки) – единственный сохраняющийся в этой зоне реликтовый минерал. В красноцветах, развитым по терригенным породам в следовых количествах отмечен гиббсит. Содержание Al2O3 по зоне 29-32 %.

| Таблица 9. Реестр исследованных образцов из кор выветривания участка Канкан | |||

| № п/п | № обр. | Краткое описание | Состав коренного субстрата |

| L007/2,4 | Глины красноцветные. | Диориты. | |

| L007/7,1 | Глины пестроцветные. | ||

| L007/15,6 | Глины грязно-белые. | ||

| L007/23,1 | Глины светлые желтовато-серые. | ||

| L010/18,5 | Глины зеленоватые. | Габбро роговообманковое. | |

| L012/1,1 | Кираса крепкая. | Алевропесчаники со слабым кварцевым прожилкованием. | |

| L012/6,0 | Кираса средней крепости. | ||

| L012/14,0 | Кираса мягкая. | ||

| L019/3,0 | Глины красноцветные. | Габбро роговообманковое. | |

| L019/9,5 | Глины пестроцветные. | ||

| L019/16,0 | Глины зеленовато-светло-серые. | ||

| L020/3,2 | Глины красноцветные. | Чередование песчаников, алевролитов и алевропесчаников. | |

| L020/5,7 | Глины пестроцветные, преимущественно лиловые. | ||

| L020/14,0 | Милониты чёрные. | ||

| L020/18,0 | Глины розовые. | ||

| L020/36,5 | Глины тёмные бардово-вишневые. | ||

| Примечание. В номерах образцов – в числителе № скважины КБ, в знаменателе – глубина отбора образца в метрах по стволу скважины. |

Таблица-10 (печать из отдельного файла).

Таблица-11 (печать из отдельного файла).

Таблица-12 (печать из отдельного файла).

Таблица-13 (печать из отдельного файла).

Зона пестроцветных структурных глин.

Зона пестроцветных структурных глин имеет различную окраску и текстуры, сохраняющих преимущественно текстурно-структурные особенности исходных пород. Преобладают пятнистые и полосчатые текстуры, реже пятнисто-полосчатые (рис. 14). Пятнистые текстуры формируются по массивным исходным породам (габбро, диориты).

Полосчатые текстуры образуются как по породам терригенного разреза, так и по рассланцованным габбро. Поэтому в ряде случаев однозначно определить исходный субстрат с поверхности бывает затруднительно. Пятнистые глины обычно сложены неравномерным чередованием красно-коричневых, жёлтых и белых участков.

В полосчатых глинах, помимо названных цветов, нередко преобладают лиловые оттенки. В случае развития пород зоны по милонитам могут наблюдаться прослои чёрных глин. По минеральному составу это существенно каолинитовые породы (55-65 %) с подчинённым количеством гётита (6-12 %) и гематита (1,5-2 %).

Гидрослюда мусковитового ряда в этой зоне наблюдается по корам, развитых на диоритах (~ 1 %) и терригенных породах (~ 7 %). Рентгеноаморфная фаза представлена высокодисперстным каолинитом и опалом. Эта зона наиболее обогащена Al2O3 (~ 32 %) по сравнению с остальными породами разреза.

Зона белых глин.

Зона белых глин, как было сказано выше, отмечается фрагментарно. Она формируется практически на любом субстрате (терригенные породы, диориты, габбро) вблизи тектонически нарушенных участков с повышенной циркуляцией поверхностных вод. Состав этих глин существенно каолинитовый с примесью опала и остаточного кварца. В ряде случаев белые глины фациально переходит в жёлтые глины. Содержание Al2O3 по зоне не менее 31 %.

Зона жёлтых глин.

Зона жёлтых глин обычно проявлена в разрезах довольно отчётливо благодаря довольно однородной желтоватой окраске. Однако в ряде случаев (крутопадающие терригенные разрезы, интенсивно рассланцованные габбро) породы зоны имеют неравномерную пёструю окраску и тогда практически сливаются с вышележащей пестроцветной зоной. По минеральному составу это каолинитовые суглинки и супеси, содержащие значительное количество зёрен реликтовых минералов. Содержание Al2O3 по зоне не менее 23 %.

Зона зелёных глин.

Зона зелёных глин формируется по роговообманковому габбро непосредственно над зоной оглинённых пород. Состав зоны каолинит-монтмориллонитовый с существенным преобладанием монтмориллонита. Эталонная зона зелёных глин, вскрытая скважиной L010 и по данным РКФА содержит 45 % монтмориллонита, 7 % каолинита и рентгеноаморфную фазу, сложенной высокодисперстным монтмориллонитом, опалом и гидроксидами железа. В зоне полностью отсутствуют реликты первичных минералов. Содержание Al2O3 по зоне 13-14 %.

Зона оглинённых коренных пород.

Зона зелёных глин ниже переходит в зону оглинённого габбро со значительным количеством зёрен реликтового плагиоклаза. Здесь практически исчезает каолинит (вместо которого присутствует незначительное количество гидрослюды мусковитового ряда), а количество монтмориллонита сокращается до 10 % (проба L019/16.0 в табл. 10). Содержание Al2O3 по зоне оглинённого габбро около 28 %.

Зоны оглинённых терригенных пород и оглинённых диоритов инструментальными методами нами не изучались.

Приведённые выше данные по составу и строению латеритных кор выветривания участка свидетельствуют об их незрелости.

В случае развития коры выветривания in situ по золотоносным гидротермальным образованиям (минерализованным зонам дробления и зонам кварцевого прожилкования) избирательной концентрации золота (вторичного обогащения) в какой-либо из описанных зон коры выветривания нами не наблюдалось. Во всех шлиховых пробах (дублирующих бороздовые пробы) из коры in situ, развитой по рудным зонам, наблюдалось тонкое золото, практически независимо от его содержаний по данным пробирного анализа (от 100 мг/т до более 1 г/т).

Самородное золото из коры выветривания in situ наблюдалось в виде кристаллов (рис. 15) или интерстиционных выделений (рис. 16) без признаков гипергенного растворения. Данный факт в сочетании с незрелостью латеритных кор площади может указывать на то, что существенного гипергенного растворения и химического переотложения золота здесь не происходило.

|

Рис. 15. Кристалл золота из зальбанда кварцевой жилы (рис. 11-12). Зона-1 участка Канкан. В правой части кристалла золота хорошо виден отпечаток разложившегося кристалла пирита. Фото под бинокуляром. Ув. 70 х . |

|

Рис. 16. Интерстиционное выделение золота с отпечатками граней кристаллов кварца из латеритизированного милонита, содержащего тончайшие кварцевые прожилки. Зона-3. Хвосты бороздовой пробы № 1-2-7 из шурфа № 1-2. Содержание золота в самой пробе, полученное методом атомной абсорбции в лаборатории ALS (Бамако, Мали) – 11 мг/ т. Зона Центральная участка Канкан. Фото под бинокуляром. Ув. 70 х . |

Источник: megaobuchalka.ru