Поиски золота всегда привлекали людей, сколько жизней и здоровья теряли они в поисках этого драгоценного металла. В XIX веке не где – нибудь на Аляске, или Диком Западе, а в России, в Западной и Восточной Сибири, на Среднем Урале начинается «Золотая лихорадка».

В 1826 году Правительством России были даны первые разрешения на поиски золота в Сибири. Министр финансов, граф Егор Францевич Канкрин добился Высочайшего разрешения для заинтересованных купцов «отыскивать золотоносные руды и пески по Вятской, Тобольской и Томской губерниям, в казенных дачах, не принадлежащих горным заводам».

В 1838 году вышло Правительственное Распоряжение относительно частной золотопромышленности в Сибири, которым разрешалось потомственным и личным дворянам, Почетным гражданам и купцам 1-ой гильдии производство золотого промысла в Западной и Восточной Сибири, за исключением Забайкальского края и Алтайского горного округа. В мае 1870 года последовало издание нового Устава о частной золотопромышленности, который определил общие для всей Российской империи правила производства, поисков и разработки золота из россыпей и отменил многие формальности по разведке, заявке и разработке приисков. Правительство охотно выдавало разрешения на добычу золота, однако не все имели большие средства, чтобы вкладывать их в разведку, обеспечение партий рабочих продовольствием, одеждой, оружием, лошадьми и инструментом.

Проверка привезенного на дачу песка на наличие золота ч 1

Газета «Тобольские губернские ведомости» сообщала: «Как известно, естественные богатства Сибири с давних времен завоевали себе внимание и правительственных и общественных сфер, и, представляя, как для одних, так и для других заветное «Золотое дно», служили в то же время немалой притягательной силой для целой армии частных предпринимателей – капиталистов, крупных и мелких. Среди всей груды правительственных актов, направленных к подъему и наибольшему развитию тех, или иных отраслей экономической жизни нашего края, несомненно, одно из главных мест, если не первое приходится отвести вопросу о положении Золотопромышленного дела в Сибири«.

Разведкой золота занялись и курганские купцы, некоторые из которых, посвятили этому делу всю жизнь, но, в большинстве случаев, эти поиски заканчивались безрезультатно.

Курганский купец первой гильдии Федор Васильевич Шишкин, первый городской голова, еще в 1836 году начал искать золото в Восточной Сибири, в 1850-1860-е годы он снаряжал экспедиции в Березовский край, тратя на это немалые суммы.

В 1872 году Шишкин представил в Тобольский губернский статистический комитет, составленную им карту северной части Уральского хребта с показанием золотоносных россыпей, обнаруженных им во время путешествий 1851–1852 и 1861–1863 годов. К карте было приложено объяснение.

Приведу некоторые строки из его записей: «В лето 1876 года мною совершено в разных местах Уральского хребта, прилегающих к границам Тобольской губернии Березовского округа, седьмое обследование поисков золота. В течение предыдущих шести лет я исследовал места по реке Северной Сосве.

Означенная местность пространством, по меньшей мере, в 500 квадратных верст и залегает к стороне Уральского хребта углом, уклонившимся на юго-западе. На этом – то пространстве я и провел шесть лет самых усиленных поисков золота.

Мне случалось бить шурфы в то самое время, когда лишь стаивал снег, и я находил от поверхности до глубины многих аршин, а в некоторых местностях даже до самой твердой каменной почвы – талую землю. Во многих речках и логах этой местности я встречал присутствие золота, а в некоторых получались только знаки.

В 1863 году я успел пройти в сравнении с прочими годами, далее к вершинам Ляпины, встречая постоянно признаки золота, но и в этот раз, вследствие больших горных дождей – спутников осеннего времени, достигнуть начальных истоков Ляпины не было никакой возможности. От постоянного дождя на горах, вечно покрытых снегом, весьма скоро образовались не только из речек, но даже из сухих логов, такие потоки вод, что окончательно не было возможности переправляться. По обследованию, пройденной местности, на протяжении до 300 верст, в отношении нахождения золота ничего не встретил я интересного. Если и доводилось выбить несколько шурфов в горах Урала, которые образовались из зеленого камня, то золота в них не было. В некоторых горах я находил небольшие шурфы каменного угля, но, вследствие другой задачи, на эти минералы не было времени обратить внимание».

Но не только непогода преследовала искателей золота, но и разного рода болезни, которые губили людей и животных.

ДОБЫЧА ЗОЛОТА МАГНИТОМ

«Исследовав в 1863 году местность, находящуюся в 100 верстах от Ляпины, где ранее я находил признаки золота, я направил туда передовую партию рабочих. Но, лишь началось движение, как пять из шести лошадей заболели опухолью на груди и в продолжение трех дней пали. Оставшись с одной лошадью, и ввиду полученных сведений, что по всей местности свирепствует заразительная болезнь на оленей, так, что даже медведи падали, далее следовать было более чем рискованно».

За все годы трудов, Федор Васильевич так и не нашел больших залежей золота, и в конце своих путешествий писал: «И так, делая обзор моим обследованиям в настоящем и в предшествовавших годах, я обязан сказать, что хотя мне, быть может и не доведется, по случаю преклонных лет, более пускаться за поисками золота, но и в сию минуту я остаюсь при твердом убеждении, что правый берег Ляпины со временем будет с пользою исследован».

Курганский купец Иван Александрович Бронников также занялся золотоискательством, в 1881 году он оформил доверенность крестьянину села Иковского Кузьме Николаевичу Козлову:

«Милостивый Государь, Кузьма Николаевич, доверяю Вам производить от моего имени деятельность по поиску золотых россыпей, а также руд, минералов и дорогих камней, на каковой предмет уполномочиваю Вас:

Однако, эта деятельность также не принесла Бронникову никакой особой прибыли.

Всего несколько месяцев на золотых приисках пробыл курганский купец Василий Иванович Гарышев. 27 мая 1848 года в Курганское хозяйственное Управление пришло донесение от горного исправника Ачинского и Минусинского округов, в котором сообщалось, что: «3-ей гильдии купеческий сын Василий Гарышев после одержимой болезни на прииске Никольском Волею Божией помер от горячки». Таким образом, он не только ничего не нашел на золотых приисках, но и умер там.

В те годы золотодобывающая промышленность обеспечивала работой тысячи человек.

Крестьяне окрестных волостей также отправлялись на золотые прииски на Урал и в Сибирь, кто-то нанимался на работу к промышленникам, а кто-то занимался хищническим промыслом, воровством.

Продолжение следует…

Фото превью: кадр из документального фильма «Среда обитания. Золотая лихорадка»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: ural-meridian.ru

Курганские историки ищут следы драгоценного обоза времён Гражданской войны

100 лет назад курганские паровозники бросили клич «приложить все силы на восстановление разрушенного гражданской войной железнодорожного транспорта».

А восстанавливать было что. Сгоревшие станции, разрушенные полустанки. Десятки километров вздыбленных стальных путей. Молодая советская республика пытается выйти из разрухи.

1918 год. Гражданская война. Скачет конница. Сабли — в небо. Резкий взмах острого металла — падают лошади и всадники.

Советское правительство подписало мирный договор с Германией. Согласно ему по Сибирской железной дороге пленные разъезжаются по домам. Русские военнопленные — из Германии на родину в Россию, навстречу — пленные: венгры, хорваты, чехи, немцы. Их должны были передать Германии. Во время движения на станциях происходили стычки. Пассажиры встречных эшелонов недружелюбны.

На остановках солдаты пытаются разобраться друг с другом. На станции Челябинск происходит инцидент. Причина тому есть. Во время движения, брошенная кем-то в состав встречного поезда железка ранит чеха. Начинается буча.

Дым от разгоряченных паровозов еще не рассеялся. Солдаты пытаются разобраться в случившемся. При этом идет стрельба — охрана стреляет. Солдаты бьют друг друга.

Именно в Челябинске, как свидетельствует история, многочисленные чехи захватили власть. Отсюда они шумно едут в крытых грузовых вагонах на Курган. Они еще не белые и, конечно, не красные. Первого июля на станции Курган остановились 7 эшелонов с военнослужащими. Чехам пытается противостоять небольшой отряд местной милиции и малое количество красноармейцев.

А чехов — более двух тысяч бойцов. Они выдвинули ультиматум: передать им власть. Красные сопротивляются, ведут эвакуацию своих семей и затем уходят за Тобол. Чехи разворачивают боевую операцию по центру города а потом безуспешно пытаются переправиться через Тобол. Мала река, да глубока. Но получили донесение одного из поселенцев о месте брода.

Затем следует захват чехами красноармейцев отряда Дмитрия Пичугина и расстрел курганского актива. Памятник павшим сегодня находится на территории городского сада.

…Краеведы Кургана пытаются разобраться с историей переброски золотого запаса Российской империи, который был захвачен генералом Каппелем в Казани и тремя частями готовился к переброске в Омск. Основное золото ушло в сибирскую ставку Колчака, а одна часть, последняя, по его приказу, должна была находиться на станции Лебяжье в ожидании подхода сил генерала Каппеля. Они должны были переправить золото не по «железке», а почти пешим ходом — обозами. Его солдаты двигались со станции Юргамыш подводами. Оказывается железнодорожный мост, находящийся на Тоболе вблизи Кургана, мог пропускать только одноосные составы весом не более десяти тонн.

В истории того времени всплывает имя известного командарма Николая Томина. Ему была поставлена задача стоять на станции Юргамыш и, по приходу спецсоставов с золотом из Челябинска, разобрать железную дорогу, которая вела на станцию Курган. Все делалось для того, чтобы не пропустить драгоценный груз далее. Наш земляк командарм Томин потом расскажет в книге том, как он принял решение своими силами освободить Курган и взять поезд с золотом.

Вот строки воспоминаний: «13 августа с боем освобождают Введенское и Зайково. Находившийся здесь 50-й Сибирский полк был застигнут врасплох и разгромлен.. Часть его бежала к Кургану. Захвачены транспортные средства и боеприпасы белых. На плечах противника красные устремились на Курган.

Часть сводного Петроградско-Уфимского полка преследовала отходящие части белых и вскоре появилась в районе железнодорожной станции. К вечеру исход боя был предрешен. Белые поспешно и в беспорядке стали отходить и сдаваться в плен. С криками «Даешь Курган!» красноармейцы ворвались в северо-западную часть города и захватили многие постройки железнодорожной станции…»

Во время боя сгорела деревянная постройка, примыкавшая к вокзалу. Пострадал и сам вокзал. Только закопченная кирпичная кладка долго напоминала горожанам о белочехах, которые принесли в сибирский город немало боли.

А что с золотом? В это время генерал Каппель на станции Юргамыш разгружал последний золотой состав. Авиационная разведка (она существовала уже в то время) донесла о том, что порядка пятидесяти больших обозов, охраняемыми двумя ротами белых бойцов, шли со станции Юргамыш на станцию Лебяжье. С воздуха летунам было видно очень хорошо.

Перемещать дорогой груз по железной дороге каппелевцы не решились, боясь, что его захватят красные. Обозы вели через Куртамыш, а летняя дорога, так называемый старый Сибирский тракт, по которому когда-то вели кандальников, располагала к спокойному перемещению. До осенней распутицы было еще далеко.

Таким образом, золотой багаж не прошел спецсоставом через станцию Курган. Но пришел ли он обозами в Лебяжье?

Курганские энтузиасты истории — Сергей Палеев, начальник штаба «Юнармия» Курганской области, и Дмитрий Кудряшов, руководитель военно-исторического клуба «Сибирская цитадель», — работают в архивах, участвуют в экспедициях, пытаясь проследить «золотую цепочку». Пути расследования подсказал нашим историкам в своей программе тележурналист Аркадий Мамонтов.

Возможно, придет время, когда будет поставлена последняя точка в истории кровопролитных боев, в результате которых с той и другой стороны полегли тысячи бойцов. А редкие золотые вещи, возможно из тех обозов, время от времени находились в крестьянских семьях, на которые, по всей видимости, каппелевские бойцы обменивали его у сельских жителей на провиант. А он, как известно, дороже золота.

Железная дорога недолго стояла в разрухе. К 1921 году были приведены в порядок депо, станционные постройки, ремонтировались паровозы. А через станцию Курган по направлению на Сибирь шли грузовые поезда. Железная дорога постепенно наполнялась жизнью.

Редакция благодарит тележурналиста Алексея Дедова за предоставленные снимки.

Источник: kikonline.ru

Тобол – река в Казахстане и России

Крупнейший приток Иртыша, проходящий по казахским и российским территориям. Река славится своей разнообразной ихтиофауной, однако не менее известна она в печальном свете. Тобол невероятно загрязнен, а потому рыба в ближайшем будущем начнет медленно, но верно умирать. В данной статье вы узнаете, что же послужило причиной загрязнения водоема.

Происхождение названия

Точной версии по поводу истории топонима нет, однако самым распространенным предположением считается тюркско-угорское происхождение. Тобол — это соединение частей тов- (тоб-) и -ол-. Первое имеет значение “речной приток”, а второе “речка”.

Комментарий читателя: В названии Тобола загадок особо нет, “тубылгы” – “таволга”. Это и есть самая распространенная версия.

Гидрология

Начало берет при соединении рек Бозбие и Кокпектысай. Большая часть водоема сосредоточилась на Западно-Сибирской равнине. Речную систему Тобола составляет 20 тысяч озер. Преимущественно питание снеговое, однако, спускаясь вниз, значительную роль начинает играть дождевое.

Заледеневает река примерно в ноябре, однако в зависимости от района промежуток колеблется от конца октября до середины ноября. В апреле-мае тает.

Для регуляции водостока построен каскад водохранилищ, крупнейшими из которых являются Каратомарское и Верхнетобольское.

Характеристики реки:

Полноводность

Судоходность

Глубоководность

Загрязненность

Притоки

Крупнейшими притоками являются:

- Уй;

- Исеть;

- Тура;

- Тавда;

- Убаган.

Помимо них у реки еще множество притоков, вот некоторые из них:

- Заимка;

- Суклёмка;

- Турба;

- Аталык;

- Шестаковка;

- Тавда;

- Нерда;

- Иска;

- Варваринская;

- Язевка.

Карта

Населенные пункты

Основные поселения, находящиеся вдоль береговой линии:

- Денисовка;

- Лисаковск;

- Рудный;

- Город Костанай;

- Город Курган;

- Город Тобольск;

- Ялуторовск.

Достопримечательности

Недалеко от казахского города Костаная находится исторический памятник — могильник, относящийся к концу бронзового века (1 тысячелетие до нашей эры).

Флора

Ярчайшими представителями древесной растительности являются:

Так как река течет по большей мере по степной зоне, то почти всю территорию занимают ковыльные степи. Также тут встречается много луговых растений.

Фауна

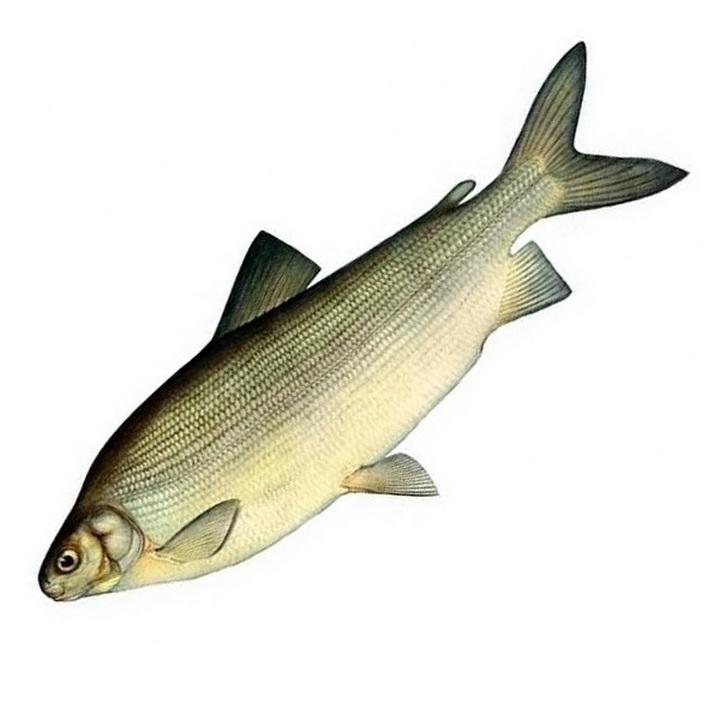

Река обладает достаточно многообразной ихтиофауной. Она представлена:

|

|

|

| Окунь | Щука | Плотва |

|

|

|

| Язь | Голец | Пескарь |

|

|

|

| Ерш | Судак | Лещ |

|

|

|

| Карась | Сазан |

В районе устья есть шанс поймать:

|

|

|

| Стерлядь | Муксун | Нельма |

|

|

|

| Сибирский осетр | Чир |

Тут навряд ли можно встретить редких представителей фауны, однако животный мир все же радует своим разнообразием. На прибрежных территориях можно встретить:

Экология

А человеческий фактор — это фабрики, предприятия по обеспечению жизнедеятельности близлежащих поселений. Они выбрасывают химические отходы в воду: сульфаты, хлориды, марганец и т.д. Все это запускает процесс “цветения” речки, что повышает ее мутность, загрязненность и непригодность к использованию.

Источник: ogeo.info