На представленной карте требует разъяснения некоторые виды полезных ископаемых.

Гранит. Он является одной из самых плотных, твёрдых и прочных пород. Гранит употреблялся в додинастический период, но в небольших количествах, главным образом для изготовления ваз и чаш; однако уже в раннединастический период он входит в значительно более широкое употребление в связи с появлением инструментов из меди. Помимо применения его как строительного материала, из него изготовлялись саркофаги, а в более поздние периоды (эпоха Птоломеев) — статуи, обелиски, стелы и другие предметы.

Габбро. Разновидность гранита. Часто применялся в качестве строительного и облицовочного камня высокой прочности.

Базальт. Задолго до того, как базальт стал применяться в строительном деле, он шел на изготовление ваз, многие из которых относятся еще к неолиту другие же к додинастическому периодам. Такому применению базальта не мешала даже значительная твердость этого камня. Кроме сосудов, известны неолитические базальтовые топоры.

У них всё было под рукой: откуда золото Древнего Египта

В раннединастический период из базальта изредка делали саркофаги. Он также изредка применялся для изготовления статуй, хотя часто базальт смешивают с темно-серым и черным гранитом и с шифером, отчего нередко называют базальтовыми предметы, сделанные из совершенно другого материала.

Долерит. Долеритом называют крупнозернистый базальт. Одним из важных применений долерита в Древнем Египте было изготовление из него кувалд для обработки твердых пород камня. Эти орудия грубой сферической формы и сейчас встречаются в большом количестве в древних гранитных каменоломнях в Ассуане и в кварцитовом карьере в Джебель-Ахмаре близ Каира, где они так и остались со времени их употребления. Шаровидные массы долерита, напоминающие эти кувалды, встречаются в естественном состоянии в некоторых местах в районе нильских порогов и в восточной пустыне.

Порфир. Порфиритовые породы значительно различаются между собой по природе и величине этих видимых глазом кристаллов, а также по цвету; они широко распространены в Египте и встречаются близ Ассуана, в восточной пустыне и на Синае. Порфиритовые породы широко употреблялись в додинастический и раннединастический периоды для изготовления сосудов. Обычно для этой цели выбирался минерал черного цвета с белыми включениями (белые кристаллы в черной материнской породе). Наиболее известной из добывавшихся в древности порфиритовых пород является красивый мелкозернистый пурпурно-фиолетовый камень (porfido rosso antico), часто называемый императорским порфиром, который римляне в I-IV веках н. э. вывозили из Египта и широко использовали для декоративных целей.

Алебастр. Он всегда был одной из излюбленных пород камня древних египтян не только потому, что он красив и хорошо поддается полировке, но также и потому, что он мягок и его легко обрабатывать. Алебастр употреблялся не только как строительный материал, но и для многих других целей; до нас сохранилось немало изделий из алебастра, относящихся ко времени с додинастического периода до очень поздней эпохи. Наиболее древними и распространенными изделиями из алебастра являются вазы; с глубокой древности, хотя и не очень часто, он применялся также для изготовления наверший для булав; из алебастра делали саркофаги (например, саркофаг царицы Хетепхерес и фараона Сети I), канопические ящики и кувшины, статуи, статуэтки, столы для жертвоприношений, чаши, блюда и другие предметы.

Вот как добывали золото египтяне…GOLDEN CHANNEL…

Песчаник. Песчаник состоит в основном из кварцевого песка, образовавшегося в результате разрушения древних пород и сцементированного небольшими количествами глины, карбоната кальция, окиси железа или кремнезема.Хотя песчаник почти не применялся в строительстве до середины XVIII династии, он не был совершенно новым и неиспробованным материалом; в небольшом количестве он употреблялся еще в архаический период в Гиераконполе в виде естественных необработанных или грубо обтесанных каменных глыб.

В эпоху XI династии он был использован как материал для фундаментов, полов, колонн, архитравов, кровельных плит и стен гипостильного зала в погребальном храме Ментухотепа в Дейр-эль-Бахри. Употребление песчаника в более широких масштабах началось приблизительно к середине XVIII династии. Почти все сохранившиеся в Верхнем Египте храмы построены из этого камня. Самые ранние из них относятся к XVIII династии, самые поздние — к римскому периоду. Можно, например, назвать Луксор, Карнак, Курну, Рамессей, Мединет-Абу, Дейр-эль-Медине, Дендера, Эсне, Эдфу, Ком-Омбо, Филе, храмы в Нубии (то есть между Ассуаном и Вади Хальфа) и храмы в оазисах западной пустыни.

Песчаник употреблялся также и для иных целей, а именно для изготовления статуй, стел и других предметов. Наиболее яркими примерами применения песчаника являются открытые недавно статуи Эхнатона (XVIII династия) и колоссальные статуи в Абу-Симбеле (XIX династия).

Кварцит. Разновидность песчаника. Применялся в строительстве.

В частности из него сделаны пороги нескольких дверей в храме при пирамиде Тети в Саккара (VI династия) и для облицовки погребальных камер в Хаварской пирамиде (XII династия) и в северной и южной пирамидах в Мазгуне (XII династия)помимо строительного дела, этот камень широко применялся и для других целей, главным образом для изготовления саркофагов и статуй. Примером первого применения кварцита может служить саркофаг в пирамиде в Хавара (XII династия) и саркофаги Тутмоса I, царицы Хатшепсут и Тутанхамона — все XVIII династии. В качестве примеров статуй можно назвать голову Джедефра (IV династия) и статуи Сенусерта III (XII династия), Тутмоса IV и Сенмута (обе — XVIII династии), Пта (XIX династии) и императора Каракаллы (римской эпохи).

Известняк. Материал состоит в основном из карбоната кальция, но содержит также в колеблющихся, хотя обычно и небольших, пропорциях другие ингредиенты, как-то: кремнезем, глину, окись железа и карбонат магния. Он весьма различается по качеству и твердости. В Египте он встречается в большом количестве. Из этого камня образованы окаймляющие долину Нила холмы, начинающиеся от Каира и кончающиеся несколько далее Эсне, общей протяженностью около 900 километров.

Известняк вошел в употребление еще в неолитический период и употребляться для строительства гробниц и храмов приблизительно до середины XVIII династии, когда он в значительной мере уступил место песчанику. Однако и в дальнейшем его иногда применяли для строительства, примером чего могут служить храмы Сети I и Рамзеса II в Абидосе, относящиеся оба к XIX династии. Известняк употреблялся не только как материал для кладки каменных сооружений: очень многие гробницы всех периодов высечены прямо в толще известняковых скал.

Известняк употреблялся так же широко и для других целей, в том числе для изготовлении ваз. Он был одной из первых пород камня, использованных древними египтянами для различных поделок (кроме оружия и орудий труда), потому что он мягок, легко поддается обработке и благодаря своей тонкой структуре является прекрасным материалом для резьбы.

Кремень. Первым камнем, вошедшим в употребление в Египте, как и во многих других странах, был кремень. Из него до открытия металлов люди каменного века изготовляли оружие и орудия.

Даже тогда, когда медь вошла в широкое употребление, люди долгое время продолжали пользоваться кремнем, хотя, естественно, уже в значительно меньших масштабах и только для некоторых целей, иногда чисто ритуального характера. В стенной росписи гробниц XII династии в Бени-Хасане изображено изготовление и применение кремневых ножей, из чего видно, что в то время еще практиковалась обработка кремня. В одной из гробниц I династии в Саккара было найдено очень много кремневых орудий (ножей и скребков), а также серповых вкладышей.

Кремень употреблялся в раннюю эпоху также для изготовления личных украшений. Из него выделывали браслеты, а иногда и чаши. Одна такая чаша эпохи II династии была найдена в храме Менкаура (IV династия).

Золото. Благодаря наличию его в стране, его блестящей желтой окраске и легкости добычи золото было одним из первых металлов, известных египтянам (хотя медь и предшествовала ему), и мы встречаем его уже в додинастических погребениях. Золотоносный район Египта, занимающий «огромную площадь», расположен между долиной Нила и Красным морем, главным образом в той части восточной пустыни, которая простирается на юг от дороги Коптос — Левкос-Лимен до суданской границы, но древние разработки встречаются также значительно севернее широты Коптоса и за южными пределами Египта, в Судане, почти до самой Донголы. Все приведенные факты говорят о широком использование золота египтянами во все периоды.

Медь. Медь в противоположность золоту редко встречается в природе в виде чистого металла и обычно добывается искусственно из невзрачных на вид руд. Тем не менее это один из древнейших металлов, известных человеку. В Египте медь вошла в употребление раньше золота, еще в бадарийский и ранний додинастический периоды.

Древнейшими из сохранившихся до нас медных предметов являются бусы, сверла и булавки, относящиеся к бадарийскому периоду, которые продолжали употребляться в ранний додинастический период, когда к ним прибавились браслеты, маленькие долота, кольца, наконечники гарпунов, различные мелкие орудия, как, например, иглы и щипчики, и другие небольшие вещицы. Все предметы, изготовленные до среднего додинастического периода, весьма редки, невелики и непрочны. Но к концу додинастического периода египтяне уже располагали вполне эффективным медным оружием, а в ранний додинастический период широко пользовались «тяжелыми удобными топорами, теслами, долотами, ножами, кинжалами, копьями, орудиями и украшениями», а также хозяйственной утварью, такой, как кувшины и тазы.

Свинец. Применялся в основном в виде «свинцового блеска» в краски для подведения глаз. Позднее его стали добавлять в состав бронзы, чтобы облегчить ее литье.

Олово. На карте показаны гипотетические разработки олова, т.к. точных указаний, что египтяне сами разрабатывали оловянные рудники нет. Но им были известно олово, т.к. оно стало широко применяться в эпоху бронзы, в качестве компонента этой самой бронзы.

Железо. Существует предположения, что железо, наряду с бронзой, использовалось со времен Древнего царства. Утверждают, что повсеместного распространения оно не получило, т.к. находят очень мало железных предметов. Но с другой стороны железо гораздо быстрее разлагается, чем бронза, и благодаря этому его так мало сохранилось. В общем-то, вопрос дискуссионный, и еще требует своего решения.

Источник: civilka.ru

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

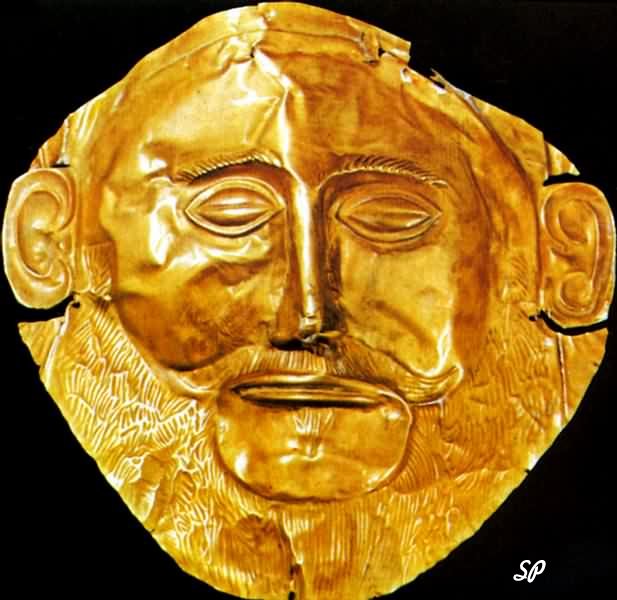

Отчего нас так манит искусство Древнего мира, исчезнувших цивилизаций? Ученые до сих пор ищут ответы на вопрос, как могли ремесленники-ювелиры Древнего Египта, не знавшие железа, вырабатывать пластины золота в двадцать раз тоньше, чем это возможно сегодня при использовании новейших технологий. Виртуозное владение египтян ювелирными техниками: чеканкой, гравировкой, золочением, тиснением, инкрустацией, зернью (грануляцией), травлением, окраской — не было превзойдено до сегодняшнего дня.

Сокровища Древнего Египта (30 в до н.э. — 2 в н.э.)

Не менее удивительно и то, как при замечательном единстве художественного стиля, синтезированного в архитектуре и обусловленного духом консерватизма, сложилось поразительное богатство форм. Оно отражает многообразие взаимодействий двух сфер культуры — религиозной, связанной с погребальным обрядом, и светской, обслуживавшей ритуал поклонения земному божеству — фараону.

К первой относились ремесленные мастерские при храмах. К другой — придворные, изготавливающие изделия для фараона и его высших сановников. Поэтому религия и жречество, фараон и сановничество имели исключительное значение для становления художественного стиля. Роль важного стабилизирующего фактора играла чрезвычайная длительность древнеегипетской культуры и особенно тот факт, что архаичное по отношению к греческой античности искусство египтяне рассматривали как зрелое, совершенное, стремились быть его достойными наследниками.

Особенно сильное влияние на культуру, быт, ремесла и искусство древних египтян оказала окружающая Природа. Пустыня и Нил, песок и вода — вот основные стихии, извека лежащие в основе их художественной культуры. Пустыня — испытания, несущие смерть, Нил — вечная жизнь. Отсюда контраст как основное художественно-выразительное средство, нашедшее проявление в цвете, рельефе, композиции, рисунке.

Обработка драгоценных металлов — золота, серебра и их сплавов, достигла исключительного и высокого совершенства уже в эпоху Древнего Царства (28 — 23 вв. до н. э.). Об этом свидетельствуют сценки работы в ювелирной мастерской, запечатленные на стенах гробниц.

Египтяне знали множество сортов и сплавов золота: зеленое, красное различных оттенков (красновато-коричневое, кроваво-красное, пурпурное, розовое, сероватое), а также блестящее и матовое желтое. Блестящее — это чистое по составу золото. Матовое содержит незначительные примеси серебра и меди. Серое золото, содержащее много серебра, немного меди и железа, близко по составу к естественному сплаву золота и серебра, который часто применялся египтянами в ювелирном деле и впоследствии у греков получил название elektron, или у римлян elektrum. Розовое золото — результат раскаливания металла в растворе железных солей.

Нубийское золото, которого, как говорили древние «в Египте столько, сколько песка в пустыне», известно еще с доисторических времен. Из него изготовлялись бусы, цилиндрические печати.

К додинастическому периоду относятся наиболее ранние из известных царских перстней и браслеты царицы Джер с бирюзой, лазуритом и аметистами. Эти изделия, выполненные из золота в технике чеканки и филиграни, и туалетная коробочка в форме раковины с крышкой, укрепленной на шарнире (принадлежала фараону Сехемхету, III династия) — свидетельствуют, что уже в этот период египетские ювелиры умели отливать, чеканить и паять золото.

Чрезвычайной редкостью в Древнем Египте были изделия из серебра, месторождений которого там не было совсем, а привозилось мало. К таким раритетам относятся браслеты царицы Хетепхерес, матери Хеопса (IV династия), декорированные узором из чередующихся мотивов — бабочки и диски. Орнамент выполнен из малахита, красного сердолика, бирюзы и темно-синего лазурита.

Среднее Царство (ХХI — ХVIII вв. до н. э.) — время подлинного расцвета ювелирного искусства. Известно множество замечательных изделий этого периода — диадемы, нагрудные украшения, ожерелья, браслеты, перстни.

К ювелирным шедеврам этого периода относится диадема царевны Сат-Хатхор в виде золотого обруча, украшенного пятнадцатью розетками, выполненными в технике перегородчатой эмали по золоту. Спереди диадему венчает Урей — символ царской власти, сзади — «перья Амона». Сзади и по бокам, с обруча ниспадают шесть длинных золотых полос.

Типичные произведения египетского ювелирного искусства — пекторали, царские нагрудные украшения. Их декор — это своеобразный исторический документ, рассказывающий о победах и деяниях фараона. Яркие и многокрасочные, пекторали вырезались из листового золота, а рисунок выполнялся припаянными перегородками.

Ячейки заполнялись вставками бирюзы, лазурита и сердолика, оборотная сторона искусно обрабатывалась тонкой чеканкой — картуши с симметрично расположенными эмблемами и символами царской власти. В пекторалях непременно присутствует изображение Гора, сына Осириса и Исиды, покровителя фараонов. Мы можем видеть его в стройной композиции пекторали из Кахуна, принадлежавшая Сенусерту II.

Украшения, принадлежавшие частным лицам не так роскошны, но также отличаются ювелирной работой превосходного качества.

Новое Царство (1580 — 1085 гг. до н. э.) — эпоха вершины богатства и силы Древнего Египта. В искусстве формируется новое художественное направление. Сдержанность и уравновешенность предшествующих периодов уступают место своеобразному «романтизму». Обилие и чувственная пышность декора достигают грани чрезмерности.

Характерным примером служит диадема наложницы Тутмоса III (ХVIII династия). Это золотой обруч, украшенный цветочками и головками газелей. На лоб красавицы спускались шесть подвесок с иероглифом «нефер» — красота. Их количество указывает на исключительную привлекательность женщины. При движении подвески чувственно трепетали, привлекая внимание к обладательнице украшения.

Уникальный по своей цельности комплекс произведений ювелирного искусства был открыт в 1922 году. 5 000 единственных в своем роде изделий было извлечено из гробницы Тутанхамона. И это при том, что он не был значительным правителем. Особая ценность этих сокровищ в том, что они дают довольно полное представление о доминирующем стиле, сложившемся после 3000 г. до н. э. и мало изменявшемся в течение последующих столетий.

Скульптурные подвески демонстрируют принцип иерархии. В центре всегда размещен главный персонаж — Осирис, справа и слева от него — второстепенные: Гор и Исида. В композиции господствует фронтальная проекция. Фигуры поставлены строго вертикально. Даже шаг вперед вытянутой левой ноги не нарушает спокойствия и равновесия.

Неподвижность не мешает египетским мастерам прекрасно моделировать части тела человека.

Фундаментальные перемены в художественном языке произошли в течение Амарнского периода, эпохи правления Эхнатона (1350 — 1380 гг. до н. э.), перенесшего столицу в Центральный Египет и построившего новую резиденцию Ахетатон, куда, вслед за двором, переехали и царские мастерские.

Влияние этого стиля очевидно в статуэтке, изображающей богиню Сенкет, охранявшую гробницу Тутанхамона. Под складками одежд тело прочитывается довольно отчетливо, но его органическая структура не раскрыта. Ещё более красноречива в этом отношении сцена, изображённая на спинке трона из той же гробницы. Вместо былой неподвижности, иерархичности и фронтальности возникает нежность и даже чувственностью отношений между фараоном и его супругой Анхесетамон.

Трудно найти ещё какую-либо из ранних культур, оставившую такое множество великолепных ювелирных украшений. Но среди этого многообразия есть изделия, заслуживающие особенного внимания, в которых отражены все основные принципы художественного языка культуры. Это пекторали — орнаментальные подвески на грудь.

В центре одной из них скарабей (навозный жук) — символ воскрешения и вечной жизни. Его задние конечности представляют лапы и хвост сокола. Сокол как символ бога Солнца Ра заменил сокологолового бога Гора (Хора), высшего божества Древнего Египта. Под ним, в противопоставлении папирусов и бутонов лотоса, представлены символы Верхнего и Нижнего Египта.

Цветы лотоса символизируют цикл смены дня и ночи, процветания и увядания. Над скарабеем-соколом — лодка типичной формы небесного судна, в котором бог Солнца пересекает Небеса во время своего путешествия изо дня в ночь. Посередине — иероглиф бога Гора (Хора), амулет, защищающий от «дурного глаза» и болезней. Так украшение в символической форме отобразило все ипостаси и сферы власти фараона.

Форму украшения определяют точные конструктивные принципы. Важнейший из них — отцентровка внутренней композиции отдельных мотивов и мелких мозаичных ячеек с цветными камнями синей и красно-коричневой гамм, символизирующих Пустыню и Нил. Отдельные символы объединены в последовательные ряды. Крупные каменные вставки приподняты в своих гнездах над мелкими. Этот прием инкрустации был особенно популярен в Египте.

На пекторали царицы Меререт фараон Сенусерт III представлен в виде двух воинов, побеждающих врагов. Здесь, как и в предыдущей пекторали, композицию определяет перпендикулярная проекция.

В пекторали «Сокол» три больших сердоликовых диска, создавая высокий треугольник, концентрируют композицию по центральной оси, образуемой туловом сокола. Тот же прием симметрии использован в колористическом решении, где преобладает красноватый сердолик. Важно также, что композиция украшения имеет открытый характер. Перевернутую арку распахнутых крыльев разрезает тулово птицы, а ее голова с солнечным диском развернута в открытое пространство, тем самым разрывая замкнутость формы.

Роскошь в применении золота можно объяснить предположением, что оно символизировало тело бога Солнца. Египтянам были известны все месторождения золота на Африканском континенте. Ни одного нового не было найдено вплоть до конца ХХ века. Добыча золота осуществлялась каменными и медными инструментами, с помощью которых рылись шахты до 100 метров глубиной и 4 метра шириной.

Скальные породы разрыхлялись разогревом огнем и охлаждением водой. Около 2000 года до н. э. начинают систематически поставлять золото из завоеванной Нубии (около 1,8 миллионов кг необработанного золота, что составляло 750 кг ежегодно).

Египтяне знали все основные техники обработки золота, известные сегодня. Об этом свидетельствуют рельефы и росписи, воспроизводящие сцены работы в ювелирных мастерских. Они умели очищать золото от примесей, плавить его в графите, отдувая с помощью трубок, сделанных из тростника и огнеупорной глины.

Для декорирования изделий накладным золотом использовалось органическое связующее — рыбий клей. В результате сложнейшего технологического процесса изготавливался сплав золота и меди, имевший температуру плавления 880? С, то есть ниже, чем каждый из этих металлов имел в отдельности (1063? С и 1083? С).

С начала 11 века до н. э., благодаря установлению контактов с культурами Малой Азии и Крита, в Египте получает распространение техника зерни, или грануляции. Из так называемых «холодных» техник, особенно интересно изготовление листового золота с помощью камня яйцевидной формы, используемого как молоток. Таким методом из 1 грамма золота получали лист в 1кв м., при этом толщина его могла достигать 0,001 мм. Особенную трудность в производстве, вплоть до открытия железа, представляла проволока. До периода Позднего Царства (1085 — 332 гг. до н. э.) для этого использовали тонкие полоски, нарезаемые из листового золота, которые затем свивали в спирали до нужной толщины. «Проволока» укладывалась вдоль по длинной оси спирали и видна только в микроскоп.

Наибольшее распространение из камней получили ляпис-лазурь (лазурит, ввозимый с территории нынешнего Афганистана), сердолик и бирюза. Со времени Нового Царства широко использовалось окрашенное стекло, имитирующее лазурит и бирюзу. Это было необходимо для изготовления дешевых украшений для небогатых египтян.

Экзотический и мистический характер этой древнейшей художественной культуры, необычность и совершенство ее ювелирных украшений имеет непреодолимую привлекательность для европейцев.

Источник: vashaktiv.ru

Исторический взгляд на золото

Золото занимает особое место в списке металлов, известных человечеству с древнейших времен, оно нашло применение у всех народов и на всех континентах. Несмотря на то что уникальные свойства золота делали его бесполезным для практического применения, например, для создания оружия или орудий труда, но его необычный цвет и блеск не могли остаться без внимания со стороны людей. Золото использовалось для создания затейливых украшений, предметов, имевших религиозное назначение, а в более поздние времена стало распространенным средством для совершения товарообмена. Золото, во все времена, играло важную роль в жизни людей, оно часто становилось причиной падения великих империй, из-за него, на протяжении всей истории, происходили войны, убийства, грабежи.

Золото занимает особое место в списке металлов, известных человечеству с древнейших времен, оно нашло применение у всех народов и на всех континентах. Несмотря на то что уникальные свойства золота делали его бесполезным для практического применения, например, для создания оружия или орудий труда, но его необычный цвет и блеск не могли остаться без внимания со стороны людей. Золото использовалось для создания затейливых украшений, предметов, имевших религиозное назначение, а в более поздние времена стало распространенным средством для совершения товарообмена. Золото, во все времена, играло важную роль в жизни людей, оно часто становилось причиной падения великих империй, из-за него, на протяжении всей истории, происходили войны, убийства, грабежи.

Мифы и легенды про золото

Наверное, не будет преувеличением сказать, что не было такого вещества в мире, про которое создавалось так много сказок, историй, легенд и преданий, как про золото. Принято считать, что первой страной, которая начала добывать золото в больших количествах, является древний Египет эпохи фараонов. Золотом украшались храмы и статуи, посвященные богу Солнца Ра. Древние египтяне считали, что этот желтый «солнечный» металл наделен божественной силой.

Золотом была богата также и Малая Азия, что подтверждается множеством легенд и мифов, дошедших до наших дней. Все, наверное, помнят известный миф про фригийского царя Мидаса, который получил в дар от бога Диониса удивительную способность: превращать в золото всё, одним только прикосновением руки. Впоследствии этот дар принес царю только лишь бедствие и он, убедившись, что счастье не в золоте, попросил Диониса взять этот злополучный дар обратно. Миф о золотом руне, на поиски которого отправились в Колхиду отважные аргонавты также берет своё начало в Малой Азии. Стоит упомянуть легендарный город Тир, о золоте и богатстве которого написано даже в Библии, где также рассказывается о мудром Соломоне, который построил знаменитый храм, полы которого, по легенде, были покрыты листами из золота.

Нельзя не упомянуть также и Эльдорадо, легендарный город, находящийся по преданию, в южной Америке, где имеется несметное количество золота. Поиски этого загадочного города велись с шестнадцатого века и не прекращаются до сих пор. Знаменитое золото инков, которое так и не нашли испанские конкистадоры в южной Америке, остается загадкой и предметом непрекращающихся поисков. Европа также имеет свои легенды и предания о золоте, например, про легендарное золото нибелунгов, о котором в тринадцатом веке сложили известное сказание. Или же легенда о Золотой бабе, удивительной статуе из золота, которая по свидетельству древнегреческого историка Геродота, находится за уральскими горами.

Золото древнего мира

Из древности до нас дошла лишь незначительная часть золота египтян, оно в течение тысячелетий переходило от одного владельца к другому. Сначала им завладели ассирийцы, напав на Египет и разграбив всю страну, подобным же образом золото, в дальнейшем, перешло к вавилонянам. Через некоторое время войска персидского царя и полководца Кира Великого напали на Вавилон, опустошили его и вывезли все сокровища в Персию. От древних персов золото потом перешло к Александру Македонскому и, наконец, нашло своё пристанище в древнем Риме. Но и там оно продержалось не слишком долго и было захвачено вандалами в период заката римской империи.

Следует отметить, что вандалы тоже не смогли удержать награбленное золото и оно оказалось в византийской империи, где из него чеканились золотые монеты, которые были первой денежной единицей в Европе, периода раннего средневековья. Через многие годы, когда Константинополь был захвачен и разграблен в результате Крестовых походов, значительная часть золота, впрочем, как и остальных сокровищ перешла в хранилища Ватикана. Но, скорее всего, значительная часть древнего золота исчезла без следа, оставшись погребенной в земле или, пропала в результате различных катастроф.

История золота в средневековой Европе

После расцвета и последующего заката Древнего мира на смену ему пришли Средние века. Значительная роль в жизни общества, в это период, принадлежала церкви и монастырям и там накапливалось огромное количество золота. Владение золотом и уникальными ювелирными украшениями было привилегией церкви и знати, простым людям золото было практически недоступно. Тогда же в Европе пышным цветом расцвела псевдонаука о золоте — алхимия. Занимались алхимией многие именитые люди, достаточно вспомнить знаменитого графа Калиостро, он, как и тысячи других алхимиков, искал так называемый философский камень, который мог превратить любой неблагородный металл в золото.

Именно в эти времена, в средневековой Европе родилось большое количество загадочных историй и легенд про золото. Многие из этих историй и легенд оказались всего лишь красивой сказкой и это обстоятельство выяснилось еще в те времена. Самой известной из этих историй является легенда о золотых сокровищах знаменитого ордена тамплиеров, которая являлась военной и религиозной организаций тех времен.

Король средневековой Франции Филипп IV, которого также называли железным, стремясь усмирить орден и в то же время пополнить государственную казну золотом, которое якобы тамплиеры добыли в Крестовых походах, бросил за решетку Великого Магистра. Но золото так и не было обнаружено и только в восемнадцатом веке нашли документ, доказывающий существование секретного хранилища, где находятся сокровища ордена, хотя само золото не нашли и тогда.

История золота на американском континенте

На американском континенте в период, который соответствовал средневековой эпохе в Европе, развивалось несколько уникальных, обладавших самобытной культурой цивилизаций. Для них золото имело совсем другое значение и ценность, в отличие от европейцев, народности доколумбовой Америки использовали золото в качестве религиозного предмета, принося его в дар богам, украшая золотыми пластинами свои храмы.

Открытие американского континента Колумбом привело к вторжению туда испанских конкистадоров, которые разрушали и грабили индейские города, отправляя несметное количество золота в Европу. Золото в конечном счете стало причиной гибели древних и уникальных цивилизаций доколумбовой Америки.

Несколько веков в истории золота на американском континенте водворилось относительное спокойствие, но после Гражданской войны континент охватила новая «золотая» эпидемия. Открытие в северной Калифорнии первого золотого месторождения ознаменовало начало так называемой «золотой лихорадки». Огромное количество людей со всего света устремилось в Америку в погоне за золотом. Европа, после мрачных веков средневековья, тяготела к роскошной и богатой жизни, а для этого требовалось золото и в больших количествах.

Источник: siqnalrp.ru