Учёные год держали в тайне историю удивительной находки, сделанной в Астраханской области. Во время геоархеологического исследования курганного могильника «Богомольные пески» археологи обнаружили уникальное древнее захоронение, принадлежавшее элите среднесарматского общества. Его назвали находкой века: на месте могильника археологи выкопали ценные украшения и другие дорогие предметы знати возрастом больше 5 тыс. лет. Чтобы на место раскопок не нагрянули чёрные копатели, учёные поклялись молчать, до того момента, пока не изучат курган до конца.

Все артефакты, а также найденные останки людей сразу направили на исследования, которые проводились под эгидой Московского городского отделения РГО. Стало известно, что в рационе питания древних людей преобладало мясо, растительной пищей они почти не питались, а дети страдали авитаминозом и ранними заболеваниями.

В курганах Оренбургской области нашли золото

Курган «Богомольные пески-1» расположен на одной из песчаных дюн, которые протянулись от храма в селе Пришиб до храма в селе Никольском цепочкой, из-за чего местность получила название Богомольные пески. Курган был сооружён в раннем бронзовом веке представителями полтавкинского этапа ямной культуры (около 4500 л.т.н.). Вторая конструкция кургана, перекрывающая первую, была сооружена в раннем железном веке представителями среднесарматской культуры в интервале I–II веков н.э. (около 2000 л.т.н.).

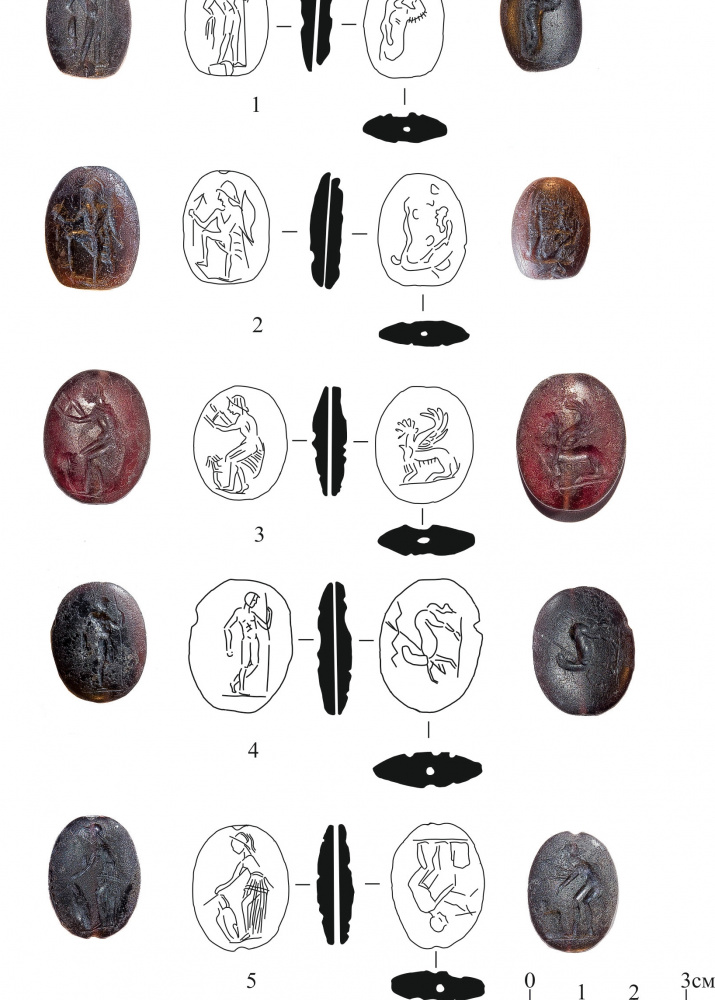

gemmy-intalii_s_antichnymi_syuzhetami_iz_destkogo_srednesarmatskogo_pogrebeniya.jpg

Геммы-инталии с античными сюжетами из детского среднесарматского погребения

Всего в кургане было выявлено 14 погребений разных исторических эпох. Наибольший интерес вызывают два богатых захоронения представителей элиты среднесарматского общества. В одном из них был захоронен пожилой мужчина. Рост его достигал почти двух метров. В погребении нашли золотые украшения.

Могильная яма была перекрыта деревянным настилом. Тело было покрыто балдахином, расшитым золотыми бляшками. Также в погребении найдены украшения в форме головы лошади, ременная пряжка и оконечник ремня. Все украшения золотые, некоторые из них инкрустированы бирюзой.

Во втором погребении была обнаружена девочка от 2,5 до 3 лет, она была в погребальных одеждах, расшитых большим количеством стеклянных, аметистовых, сердоликовых, хрустальных, гагатовых бус, с золотыми серьгами и подвесками, там же находился уникальный сосуд-аскос в форме утки.

Кроме того, здесь же был найден комплект из пяти двусторонних гемм-инталий из красного стекла, на которых были вырезаны сцены на сюжеты из античной мифологии. Артефакты, обнаруженные при раскопках кургана, пополнили коллекцию «Золото сарматов» Астраханского краеведческого музея.

Кто такие сарматы и какие экспонаты можно увидеть на выставке. Комментарий Ольги Аникеевой

zolotaya_golova_verblyuda_s_biryuzovymi_vstavkami_iz_muzhskogo_srednesarmatskogo_pogrebeniya.jpg

Золотая голова верблюда с бирюзовыми вставками из мужского среднесарматского погребения

После археологических раскопок были проведены анализы погребенных почв. На основании проведённых лабораторных исследований выявлено, что в момент возведения кургана природные условия характеризовались процессами аридизации, приведшей к смене злаковых и разнотравных степей на злаково-маревые пустыни.

«Миграция древних народов часто была связана с изменениями климата и, соответственно, природных условий. Древние люди должны были быстро адаптироваться к изменению условий жизни, к смене источников питания.

Всё это приводило как к формированию новых признаков, фиксирующихся по данным антропологии, так и к новому социально-культурному витку истории человечества: появлению новых орудий труда, иного типа жилищ и так далее. Наиболее яркими свидетельствами самобытности культуры древних людей, дошедшими до наших дней, являются погребальные комплексы, курганы. Одним из удивительных своеобразных «архивов» былых эпох, способных сохранять информацию об особенностях природных условий прошлого, являются почвы, погребённые под насыпями курганов. Почвы способны хранить целый спектр признаков былого — в них сохраняются споры и пыльца растений, остатки фауны, почвенные новообразования, помогающие «включить» машину времени и воспроизвести детали природной среды во время сооружения кургана», — рассказали в Московском городском отделении РГО.

В рационе питания данного населения, согласно данным изотопного анализа, преобладала мясная пища (мясо водоплавающей птицы и хищных рыб) и практически отсутствовала растительная пища. Причём у детей мясная пища более преобладала в рационе, чем у взрослых мужчин.

detskoe_pogrebenie_srednesarmatskogo_perioda.jpg

Детское погребение среднесарматского периода

Обнаружены патологии и патологичные изменения на костях древних людей. Так, на зубах взрослых индивидов имеются признаки, предположительно, использования их как инструментов-зажимов при скорняжных работах. На зубах ребёнка из погребения отмечена эмалевая гипоплазия, возникшая из-за нехватки пищи, недостатка витаминов и, возможно, болезней в более раннем возрасте.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-18-00327).

Источник: www.rgo.ru

Сарматский словарь

В ГМИИ имени Пушкина проходит выставка «Золото сарматских вождей»: на ней впервые показывают вместе ценнейшие находки археологических экспедиций в Южном Предуралье, хранящиеся в музеях Уфы и Оренбурга. Рассказывает Игорь Гребельников.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

В круг сарматских интересов входили не только завоевания, но и роскошные украшения под стать «золоту скифов»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Для того чтобы археологическим находкам попасть на выставку в музей изящных искусств, им мало быть редкими или исторически ценными — для этих стен важны художественные качества, а если они воплощены в драгоценном металле, то таким вещам особый почет. «Золото сарматов» выставляют в самом престижном Белом зале Пушкинского музея, и кажется, что эти экспонаты придают ему еще большую торжественность. Благо кураторы выставки не стали затемнять пространство и подсвечивать вещи точечно, как это часто любят делать в музеях в подобных случаях. Археологические находки, раскопанные в Филипповских курганах в Оренбургской области (а это некрополь «царского» ранга IV века до нашей эры, единственный в своем роде во всем Приуралье), призваны были сохранить для умерших земную жизнь со всеми ее радостями: изысканные украшения, колчаны, полные стрел, гравированные кинжалы и мечи, любимые лошади в драгоценной упряжи, яства и напитки, заживо захороненная прислуга. И особенно сильное впечатление все это производит как раз при свете.

И дело тут не только в уникальности показа, соединившего вещи из двух региональных музеев — Музея археологии и этнографии при Уфимском исследовательском центре РАН и Оренбургского историко-краеведческого музея, не только в сенсационности находок — все-таки фигурки золотых оленей, образовавших центр нынешней экспозиции, были раскопаны еще в 1988 году. Кураторам и дизайнерам выставки удалось представить сарматские древности так, будто у этого представления нет «четвертой стены»: войдя в Белый зал, ты сразу попадаешь в центр действа — не то мерного шествия, не то стояния дивных золотых оленей с причудливо извивающимися рогами. В одном из Филипповских курганов нашли 26 таких фигур: золотые вещи в так называемом зверином стиле для археологов не новость (в частности, их много среди «скифского золота»), однако ничего подобного этим оленям, обшитым золотом, но деревянным изнутри, прежде не встречалось. Предположительно, эти фигуры были частью оформления похоронной процессии.

На выставке они направляют зрителя из центра зала в разные стороны. Прежде всего в апсиду Белого зала, к некоему подобию святилища, где на большой круглой витрине представлен «стиль жизни» сарматской женщины: ювелирные украшения и золотые элементы отделки одежды, металлические зеркала и наборы для татуировок, реконструированный фрагмент накидки-плаща жрицы, плотно расшитый золотом, стеклом, кораллом и камнями.

Вдоль стен, с одной стороны — столовая утварь, от небольших горшков до огромных чанов, а с другой — изощренная экипировка сарматских воинов (они слыли чуть ли не лучшими конными лучниками, поэтому часто служили наемниками в армиях соседних территорий): шлемы, кинжалы, мечи, наконечники копий и стрел, пластины чешуйчатых панцирей-доспехов.

Выставка стремится подробно осветить самые разные аспекты сарматской жизни — тут даже забываешь, что речь идет о жизни загробной. В ней, правда, тоже был размах: все эти роскошные предметы происходят из многокилометровых могильников, настоящих «городов смерти», в которых были захоронены несколько поколений кочевников. Здесь во всем блеске показаны достижения их «звериного стиля» — так что «золото сарматов» вслед за «золотом скифов» теперь тоже звучит гордо. И если последнее, куда более знаменитое, своей славой обязано греческим мастерам, то сарматское, как объясняют ученые,— дело рук мастеров империи Ахеменидов, то есть персов, а уж получено ли оно в дар за военные услуги или просто присвоено, об этом история умалчивает. Сарматы не имели письменности, не строили городов, что, впрочем, не мешало им действовать на огромной территории, от Причерноморья до — как теперь выяснилось — Южного Урала.

В том, что Пушкинский музей, когда-то снаряжавший и собственные весьма успешные археологические экспедиции, обратился теперь к материалу, собранному коллегами из Уфы и Оренбурга (это была затея еще предыдущего директора Марины Лошак), видимо, есть добрый знак. Коль не вышло с тем, чтобы сделать регионы форпостами современного искусства, ради чего затевалась сеть филиалов ГМИИ, то можно попробовать с беспроигрышными древностями: в Уфе и Оренбурге Пушкинский планирует показать пока что невыездное «Золото Трои» из раскопок Шлимана.

- Газета «Коммерсантъ» №80 от 06.05.2023, стр. 4

- Все о выставках подписаться отписаться

- Выставки и музеи подписаться отписаться

Источник: www.kommersant.ru

Сарматские курганы Астрахани — золотые «Богомольные пески»

Вблизи села Никольское под Астраханью в гробнице сарматского правителя обнаружили множество предметов из золота. Захоронение и золотой клад датируются Ранним железным веком (IV в. до н.э. — IV в. н.э.).

Археологи рассказывают, что царский курган в Никольском был создан примерно в третьем тысячелетии до нашей эры. Сам курган был насыпан в эпоху бронзы, а затем в Раннем железном веке в нём сделали захоронение и сверху постепенно добавлялась новая насыпь, то есть курган имеет двойную насыпь.

Раскопки на «Богомольных песках» идут с весны 2019 года. За первые месяцы работы археологи раскопали площадь в 750 квадратных метров и нашли 9 погребений, общей датировкой от эпохи бронзы (3 тыс. до н. э.) до эпохи раннего средневековья (6 века н.э. ).

При раскопках курганного могильника, названного «Богомольные пески», археологи извлекли из земли около 200 артефактов .Среди находок и предметы быта, оружие и золотые украшения со вставками из бирюзы. Было найдено снаряжение, конская сбруя в золотых украшениях, ритуальный предмет в виде верблюжьей головы с бирюзовыми вставками, бляшки для палантина, ременные пряжки и кинжал, ножи, котелки, поясные бляшки, курительница для благовоний, золотые нашивки на одежду покойного.

Могильников оказалось три, в них нашли 14 захоронений сарматских воинов.

В «золотом» захоронении лежал мужчина ростом более двух метров, что совершенно не характерно для кочевников этого периода. Могила была накрыта тяжёлой тканью с золотыми нашивками. Одежда тоже вышита золотыми нитями. Рядом — предметы с бирюзовыми вставками, что большая редкость.

А среди них уникальнейшая вещь, не имеющая аналогов в мире, — ритуальный предмет из золотой фольги с бирюзой в форме верблюжьей головы.В составе клада также присутствовало оружие, снаряжение, предметы быта, драгоценные каменья и золотые украшения.

«Мне очень сложно описать эмоции от отблеска под ножом, когда вышла первая золотая нашивка. При расчистке костей нашли несколько предметов из желтого металла (так называют золото, пока не проведена апробация. — Прим. ред.) с бирюзовыми вставками. Причем выполненные в едином стиле украшения позволяли предположить, что это единый комплект», — описывает детали археолог Стукалов. Вероятно, находка относится к I или II веку нашей эры.

На одном из деревянных гробов ученые обнаружили голову лошади в богатой сбруе, сохранились некоторые части лошадиной упряжи, нашивки из бронзы и серебрас серебряными нашивками и бронзовыми фаларами, что свидетельствует о высоком статусе сармата. По традиции сарматов-кочевников, после смерти хозяина умерщвляли и его коня, при этом лошади отрубали конечности.

«Захоронение показательно с точки зрения культуры кочевников — рядом с головой лошади находились порубленные части барана, это соответствует традиционному погребальному ритуалу сарматов. На протяжении всей жизни их сопровождала лошадь, которая потом должна была быть с ними и в загробной жизни — отрубали голову, укладывали рядом. Голова лошади, что мы нашли, была в сбруе с серебряными нашивками и бронзовыми фаларами — украшениями, соединяющие сбрую лошадей.», — объясняет археолог Стукалов.

Обнаружили также захоронение «смеющегося» кочевника с деформированным черепом — такая искусственная деформация тоже в традициях того времени. Несколько захоронений — бронзового века, об этом говорят характерные позы погребенных — в форме зародыша. В одной из могил был небольшой клад альчиков — это маленькие кости овцы или козы — дети использовали их в играх в качестве «валюты».

Комментируя найденный клад, Дмитрий Васильев, глава археологической лаборатории при Астраханском государственном университете, уточнил, что подобные захоронения находили здесь ранее. Более 30 лет назад в селе Косика, которое расположено недалеко от села Никольского, раскопали курганное захоронение сарматского царя.

Речь идёт о Царском кладе у села Косика найденном в середине 80-х годов прошлого века, где нашли богатое захоронение сарматского царя, датированную I веком до н.э. Сокровища, спрятанные в земле у села Косика, случайно подцепил ковшом машинист экскаватора. На свет божий высыпалась большое количество золотых изделий.

Дальнейшие раскопки профессиональных археологов у села Косика показали, что это действительно было древнее захоронение сарматского царя, совершенное по всем традициям того времени: там нашли богатую одежду, серебряный сервиз, золотые украшения, оружие и, конечно, захоронение коня рядом с хозяином.

Найденные у села Косика уникальные артефакты вошли в коллекцию «Золото сарматов», состоящую из более чем 170 уникальных экспонатов, сделанных преимущественно из золота, серебра и бронзы. Этот знаменитый клад лёг в основу экспозиции Государственного музея-заповедника Астрахани.

В ноябре 2010 года два астраханца, отправившись на рыбалку близ села Троицкое Икрянинского района, случайно выловили из речки сверкнувшие в воде два золотых украшения весом в 1 кг 150 г. Сокровища рыбаки принесли в областное министерство культуры. Фигурный браслет в форме спирали и шейное украшение – гривна оказались сокровищами времён сарматов, относящееся примерно к IV веку до новой эры или IV-V векам новой эры, и, по оценкам экспертов, являлись женскими украшениями.

Золотая пектораль украшена сценами «терзаний» жертвенных животных хищниками — львами и крылатыми грифонами. Рельефные изображения животных на золотой пекторали, выполнены в скифо-сибирском «зверином стиле». Концы золотой пекторали украшены бараньими головами, считавшимися символом небесной благодати. Вся одежда скифского вождя был расшита многочисленными золотыми бляшками с изображением бараньей головы.

Археологическая экспедиция, снаряженная на место находки в 2010 году больше никаких артефактов не обнаружила, но нашла фрагмент кашинного поливного изразца золотоордынского времени.

На двух холмах, расположенных южнее села Троицкое, были найдены детали красноглиняной гончарной керамики XIII-XV веков.

В марте 2019 года в Астраханской области впервые за 25 лет была запущена программа “Астраханские курганы”, рассчитанная на пять лет. Инициатором программы выступил Астраханский музей-заповедник в партнерстве с АГУ и “Архео-Центром”. В реализации программы “Астраханские курганы” организована экспедиция, которая займётся выявлением и защитой астраханские курганов. Они будут поставлены на учет, войдут в реестр памятников археологии.

“За незаконные раскопки курганов или ведение какой-либо хозяйственной деятельности на таких объектах будет предусмотрена административная и уголовная ответственность. Но если будет обнаружен разрушенный курган, в том числе раскопанный и черными археологами, то мы будем его исследовать”, – пояснил Георгий Стукалов.

Сейчас учёные продолжают исследование обнаруженных артефактов из золота, а археологи продолжают раскопки курганного комплекса «Богомольные пески». А это значит, что возможны новые интересные находки и золотые клады! После обработки из всех найденных артефактов, специалисты подготовят выставку, посвященную раскопкам. Губернатор Астраханской области поручил проследить, чтобы ни одна реликвия не покинула пределы региона.

Новые находки, безусловно, пополнят экспозицию Астраханского музея-заповедника “Золото сарматов”. Изучением же останков займутся столичные антропологи.

Скифо-сарматская культура явилась продуктом жизни двух народов — скифов и сарматов, происходивших от индо-европейского племени, но в разное время выступивших на историческую арену европейской жизни.

Сарматы – кочевой народ, населявший междуречье Волги и Дона, а также причерноморские степи. Сокровища сарматов Приазовья .

Культура сарматов была сродни скифской культуре. Сарматы вытеснили скифов из Северного Причерноморья, и не только заняли их места обитания, приняли культуру родственных скифских племён, внося в нее некоторые свои особенности.

На высоких местах степи, на вершинах холмов, возвышаются многочисленные курганы сарматов. Археологи обнаружили в сарматских курганах уникальные ювелирные изделия сарматских мастеров II века до н.э. — I века н.э. и предметы античной культуры, привезённые из Средиземноморья.

Римский географ, создавший свой труд «Описательная география» около 43 года н. э. Помпоний Мела (лат. Pomponius Mela; 15 — 60 гг. н. э.) так описывает сарматов:

«Они вечно живут лагерем, перевозя имущество и богатство туда, куда привлекают их лучшие пастбища или принуждают отступающие или преследующие враги. Племя воинственное, свободное, непокорное и до того жестокое и свирепое, что даже женщины участвуют наравне с мужчинами».

Самые известные памятники сарматского времени ( II в. до н.э. — I в. н.э. ) – это курган Хохлач под Новочеркасском, открытый в 1864 году. Курган Дачи у города Азова, открытый в 1986 году.

Коллекция Астраханского музея-заповедника в 1991 году экспонировалась в Музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве в составе выставки «Чудо древнего мастерства»; в 2005 году — в Риме в музее «Палаццо-Венеция». В 2008 году «Золото сарматов» побывало в Государственном историческом музее в Москве, в 2013 году экспонаты Астраханского музея выставлялись в Саратовском художественном музее им. А. Н. Радищева.

Выставка «Золото сарматов» охватывает эпоху обитания в степях Северного Прикаспия савромато-сарматских племён (VI в. до н. э. — IV в. н. э.).

На выставке представлено более 170 экспонатов, большая часть из них из золота и серебра. Это уникальные образцы древнего искусства, которые происходят из захоронений, обнаруженных на территории Северного Прикаспия.

Центральными предметами выставки является коллекция золотых предметов, ритуальных сосудов и украшений конской упряжи. Особыми художественными качествами обладают предметы из погребения сарматского вождя. Это великолепная золотая пектораль или гривна IV века до н. э. — символ власти.

Савроматы и сарматы обожествляли лошадь, сбруя коня украшалась магическими оберегами в зооморфном стиле. Парадным украшением конской упряжи являлись фалары — золотые или серебряные бляхи.

Источник: ru-sled.ru