На Южном Урале, недалеко от Кыштыма, перезапустили популярную у туристов экологическую тропу по Слюдяной горе. Маршрут проходит рядом со штольневыми выходами, по горным дорожкам и насыпям, образовавшимся в результате добычи полезных ископаемых. Проект «Люди Слюдяной горы» обеспечил удобную логистику и знакомство туристов с историей через воспоминания местных жителей. 74.ru протестировал обновлённый маршрут в Слюдоруднике.

Романтика геологов

Посёлок Слюдорудник возник и развивался благодаря слюде, которую добывали здесь с конца XIX века. Под Кыштымом, как и везде на Урале, искали золото, но обнаружили слюду. Этот материал считается хорошим изолятором, поэтому сырьё использовали в металлургической и химической промышленности, применяли в радиоприборостроении и авиации. Разрабатывали Слюдяногорское месторождение мусковита (так называется калиевая слюда. — Прим. автора) до 60-х годов прошлого века. Кстати, много лет назад Россия была главным поставщиком слюды в Европу.

— Окрестности горы Слюдяной всегда были населены людьми. Золотые прииски, штольни, карьеры, геологическая разведка стали очагом притяжения, воплощением одного из главных мотивов ХХ века — романтики добычи, производства, разработки, — рассказывает специалист Центра развития туризма Кыштыма Анна Акимова.

Добывали слюду как открытым — карьеры, так и закрытым способом. В горе прорубили штольни — горизонтальные шахты, соединённые между собой вертикальными проходами — шурфами. Тут же из добываемой породы образовались искусственные насыпи. Общая длина подземных тоннелей превышает пять километров. После того как прекратилась разработка слюдяного месторождения, жизнь Слюдорудника продолжилась благодаря добыче в этих местах другого полезного минерала — кварца.

С 2000-х годов у подножия Слюдяной горы заработал всесезонный туристический центр «Провинция». Энтузиасты проложили и обустроили экологическую тропу. А слюдяные отвалы, насыпи, карьеры и заброшенные штольни — всё это наследие индустриальной эпохи — стало частью туристического маршрута.

Легенды и реалии

За год к экологической тропе и штольням Слюдяной горы приезжают более 25 тысяч туристов. В этом году путь по южному склону горы обновили.

— Мы решили сделать этот маршрут более познавательным для туристов, вписать его в исторический контекст через общие и частные воспоминания местных жителей, рассказать о труде и быте наших земляков, — продолжает Анна Акимова. — Так родился проект «Люди Слюдяной горы». В конце прошлого года он получил грант в конкурсе «Музейный гид» фонда Владимира Потанина. Эти средства пошли на благоустройство и обновление популярного туристического маршрута.

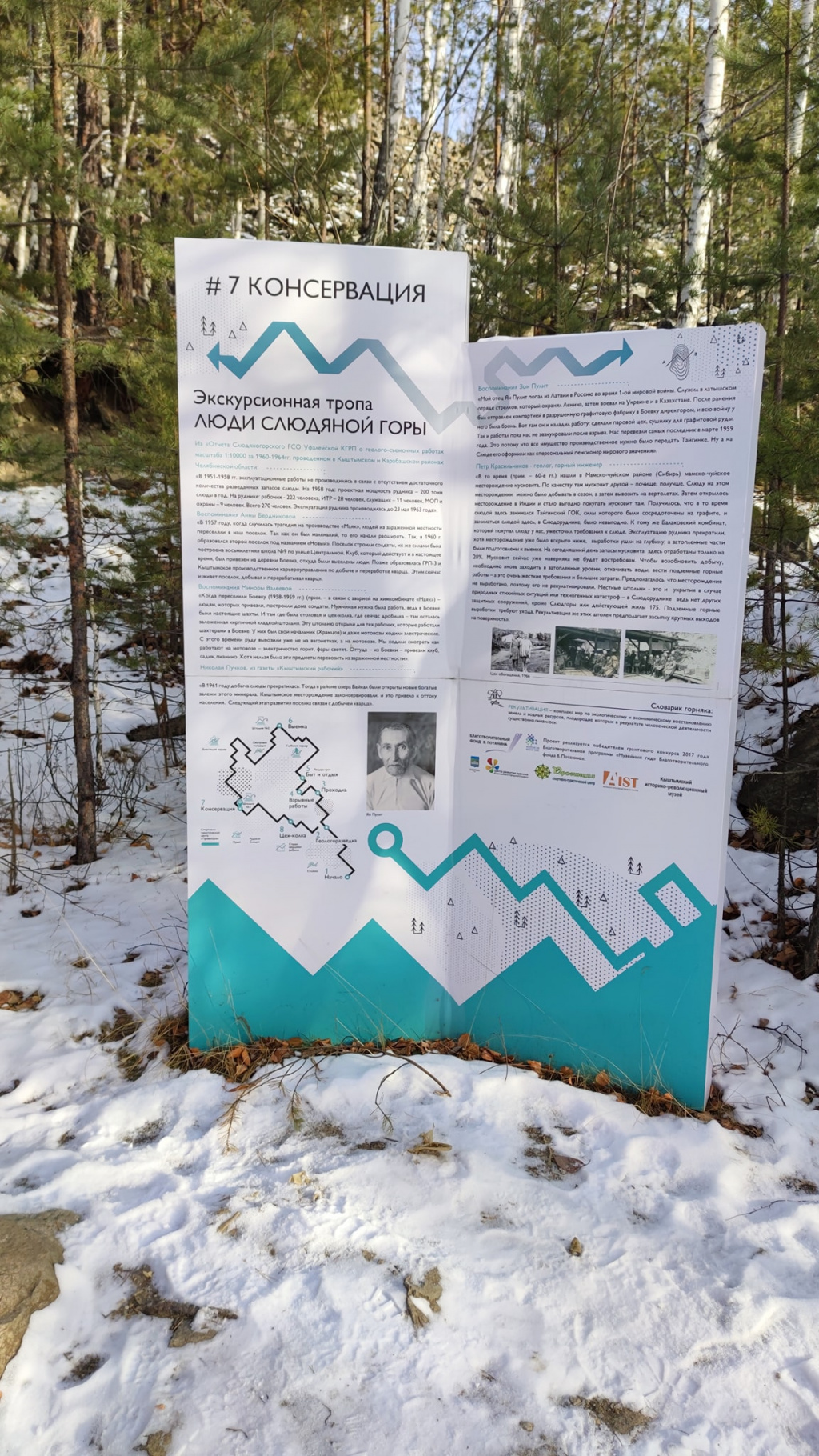

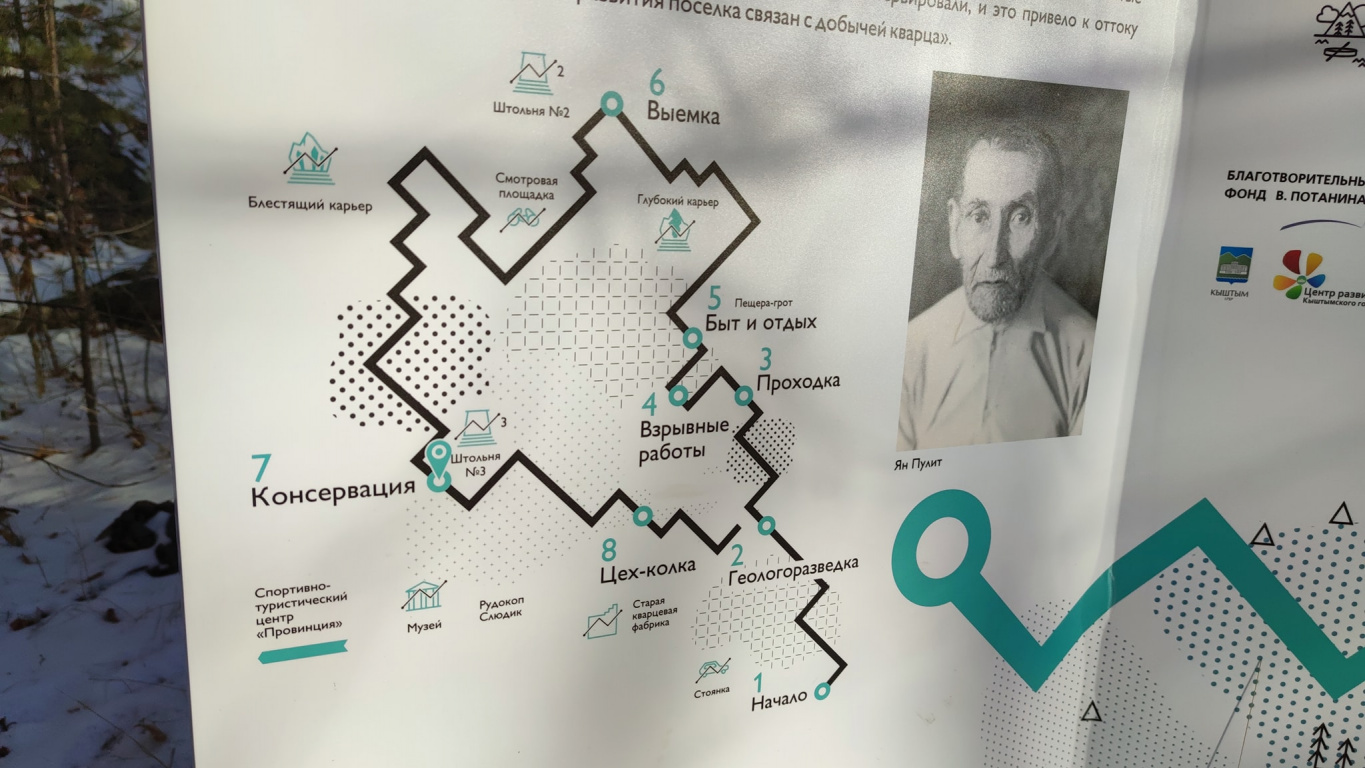

Экологическая тропа в Слюдоруднике имеет свой паспорт, разметку и благоустроена сотрудниками турцентра «Провинция». На южном склоне Слюдяной горы установили восемь информационных модулей. Они обозначают начало и конец экотропы, ходы в штольни и «каменные носы», образованные из отвалов. И при этом рассказывают о самых важных этапах «жизненного цикла» рудника: геологоразведка, взрывные работы, проходка, выемка, сортировка, консервация, быт, отдых.

— На стендах есть и воспоминания жителей посёлка, и документальные свидетельства, — рассказывает автор проекта Анна Акимова. — Особые термины и слова, связанные с горным делом, вынесли в отдельный «словарик горняка». Перечислены специальности, явления, объекты и предметы, связанные с этой профессией.

На территории до сих пор работает фабрика, где дробят камень. Мы идём мимо мешков с готовой продукцией, поворачиваем направо и начинаем подниматься. Вместе с нами отправляются наверх несколько местных жителей. Они принимали активное участие в проекте «Люди Слюдяной горы» — делились воспоминаниями, приносили семейные фотографии.

На одном из стендов мы видим портрет Виктора Казакова — в 50-х годах прошлого века он проходил геологическую практику на Слюдяной горе, потом работал прорабом в Слюдоруднике и открыл скальные останцы — их называют «Крылья дракона». Сейчас ему 90 лет, но Виктор Владимирович, хоть и опирается на палочку, но идёт по тропе вместе с нами.

Но самое интересное, что здесь работал ещё его дед — Николай Казаков. По словам Виктора Казакова, дед рассказывал ему, что в Слюдорудник приезжал знаменитый российский ученый Дмитрий Менделеев и даже увёз с собой две пачки слюды по полтора метра для своих экспериментов.

— А тётка показывала на портрет Менделеева и вспоминала, как тятя этого старичка с бородой по Уралу возил, — добавляет Виктор Георгиевич. — Показывал, где золото мыли, где самоцветы и слюду добывали. Учёный попросил деда добыть ему слюды для химических опытов. Потом увёз всё это в Петербург.

Достоверно установлено, что Менделеев был на Южном Урале, в том числе в Кыштыме, уточняют специалисты кыштымского Центра развития туризма. Возможно, доехал и до Слюдяногорского месторождения мусковита.

Для добычи на горе пробили четыре уровня штолен, у них семь выходов — четыре на южном склоне и три на северном. Северные выходы засыпаны, а через южные внутрь горы лазят самые смелые и подготовленные туристы. Говорят, что в некоторых штольнях можно ходить чуть ли не в полный рост. Но забираться туда лучше только со знающим проводником.

Иначе есть риск заблудиться или провалиться в какой-нибудь десятиметровый колодец. Особенно интересно попасть внутрь штольни зимой. Если повезет, можно увидеть сталагмиты — минеральные образования, растущие в виде конусов и столбов со дна пещер.

Сейчас в штольнях делать нечего — на дне стоит вода, темно и страшно. Мы заглянули в парочку из них — повеяло смертельным холодом. Не зря говорят, что у входа в одну из нижних штолен земляника поспевает только в октябре. Самый живописный вход в штольни — тот, что почти заложен кирпичной кладкой. Говорят, это место использовали как холодильник для столовой.

Местами тропа идёт резко вверх, нужно внимательно смотреть под ноги и перепрыгивать с камня на камень. Впрочем, самые опасные и сложные места оборудованы лесенками, бортиками. Есть также несколько огороженных смотровых площадок, с которых открываются прекрасные виды на Слюдяную гору и другие места.

Длина экологической тропы — полтора километра. Самая высокая точка находится на уровне 610 метров. У горы есть два так называемых «каменных носа» — это искусственные насыпи, которые образовались при добыче породы. Местные жители, в основном, женщины, вывозили вагонетки на поверхность и вываливали их содержимое. На одном из них теперь расположена смотровая площадка.

Стоя на ней, можно увидеть склон другой горы — там расположена производственная площадка действующего предприятия «Русский кварц».

Прогулка по Слюдяной горе доступна детям и взрослым. Здесь можно не только дышать свежим воздухом и любоваться природой, но и обнаружить немало любопытных вещей — от слюдяных ванночек до следов «снежного человека».

Взгляд в будущее

Авторы проекта «Люди Слюдяной горы» надеются, что теперь поток туристов в окрестности Кыштыма будет только подрастать. Местные жители тоже заинтересованы в том, чтобы к ним приезжали гости. По словам старосты посёлка Оксаны Киселёвой, за последний 15 лет Слюдорудник получил шанс на вторую жизнь как раз благодаря туристам. Они едут в клуб спортивного ориентирования «Роза ветров» и в местный туристический центр «Провинция».

А в самом Слюдоруднике уже действует частный музей с небольшой краеведческой экспозицией, собранной местными жителями. Пока он размещается в помещениях турцентра. Но в начале июня пришло радостное известие — «Роза ветров» выиграла грант президента России на реализацию музейного проекта в Слюдоруднике. Эти средства — 433 116 рублей — пойдут на оснащение площадки и формирование расширенной экспозиции. Как сообщили 74.ru в турцентре, сейчас с местными властями идут переговоры о предоставлении отдельного помещения под музей истории горного дела «На рудниках».

Источник: 74.ru

Поселок Слюдорудник. Маршрут: по следам уральской слюды. Как добраться, что посмотреть, где сфотографироваться?

Увидела потрясающие фотографии Вячеслава Пестрикова и решила написать небольшую статью специально для их сопровождения. Итак, слово Вячеславу:

«Возле поселка Слюдорудник есть заброшенные шахты, по подземным лабиринтам которых можно ходить часами. Сегодня там оборудована экотропа с навигацией. Можно провести целый день в этой локации, посетить и заброшенные штольни, смотровую площадку, пещеру, пройтись по маршруту. « https://www.facebook.com/groups/274695233368708

Поселок Слюдорудник, расположенный окрестностях челябинского города Кыштым – никогда не был большим поселением, даже в лучшие годы в годы в нем проживало пару тысяч человек, а по информации переписи 2010 года в посёлке проживало всего 398 человек. Хотя поселок не производит впечатления умирающего: везде во дворах стоит самая разная техника, в домах — пластиковые окна. А я вот заметила, там, если где-то в поселке или городе устанавливаются пластиковые окна, значит, поселок живет. А чуть за околицей — вообще поселок выглядит, как «уральская Рублевка». Да и не мудрено — виды на озеро и окружающие горы — потрясающие.

Немного истории поселка

Эти места были известны русскому населению в XIX веке как места, богатые золотом, впрочем, как и все окрестности Кыштыма. В 1870-е годы здесь открыли месторождение слюды, которое получило название «Слюдяногорское месторождение мусковита». А почему «мусковит»? А потому, что именно так называли в Средние века слюду – «московское стекло», по английски.

В то время основным поставщиком слюды в Европу было русское государство или иначе «Московия», по имени столичного города Москва. Существуют также и другие названия минерала и его разновидностей: московская звезда, калиевая слюда, белая слюда. Слюда — это камни из тонких прозрачных пластинок. В старину их вставляли в окна вместо стекла, потому что стекло было очень дорого.

В 1899 году Д.И. Менделеев посетил Кыштым, был он и на слюдяных разрезах и даже попросил «две пачки» диаметром в полтора аршин слюды для собственных химических опытов.

На заре советской власти эти места посещал академик Александр Евгеньевич Ферсман, ему приписывают открытие здесь залежей кварца.

Промышленная добыча слюды в этих местах началась в 1930-ом году. В 1932 году возник жилой поселок при руднике – Слюдорудник.

Сначала слюду добывали открытым способом – в карьерах. В 1937-43 годах началась добыча подземным способом. А камень из горных выработок далеко не возили, поэтому, как это водится на других уральских шахтах, здесь нет ни отвалов, не террикоников. Вернее, большим-большим отвалом является сама гора, в которой были горные выработки.

Добыча слюды в шахтах продолжалась до 1961 года. А с 1966 года начались началась добыча кварца. Сегодня кварц продолжают добывать в руднике, находящимся за Долгим болотом, с северной стороны Теплой горы.

Отличный экскурсионный маршрут

В Слюдоруднике имеется спортивно-оздоровительный центр «Провинция» и клуб спортивного ориентирования «Роза ветров», именно благодаря им и Фонду Потанина, а также Фонду Президентских грантов, появился отличный экскурсионный маршрут. Надо сказать, что если бы не было данного маршрута, кое-где установленных редких указателей направления и лестниц и перил, то пройти по этому маршруту без проводника было бы невозможно. Хотя и сейчас — тропинки эти не для слабаков.

Кроме того, в стране «Провинция» есть много других хороших маршрутов и мы их когда-нибудь пройдем. Но на одном уже были: Скала Крылья Дракона (Дракон, Каменные ворота): описание, как добраться, координаты, фото

Что можно увидеть на маршруте? 2 штольни, пару открытых карьеров, смотровую площадку, впрочем сами смотрите карту. На всех отмеченных пунктах стоят неплохие информационные щиты (правда, я не уверена, что они простоят лет 5).

Какие варианты для прохождения маршрута есть?

Надо отметить, что есть два варианта прохождения маршрута:

1. Длинный, опасный и полноценный

Если вы идете точно по схеме, то вы будете карабкаться по лестницам, камням, идти по краю обрыва с хлипкими перилами, кое-где вспоминать кто матушку, кто батюшку, но зато прочитаетаете/сфотаете все плакаты, получите хорошую долю адреналина, отличные фотографии. Вы попадете в бывшую слюдяную шахту, пройдете по настоящим подземным выработкам.

Конечно, в шахте опасно, где-то были серьезные обвалы, многие штреки засыпаны при закрытии шахты, поэтому ходить под землёй надо очень осторожно. Не забудьте хорошие фонари, и если не стоят морозы более -10С, то хорошо одеть непромокаемую обувь. Общая протяженность ходов под землёй (говорят) – несколько километров.

2. Маршрут укороченный, но тоже хороший

На самом деле, если вы хотите увидеть только подземные выработки, то достаточно у пункта №2 повернуть налево и пройти пункты 8 и 7. В этом случае вы побродите по шахтным выработкам. Очень важно — лед в шахте стоит только зимой, после того, как минимум полмесяца стояли хорошие морозы. И то в дальних штреках лед потрескивает, а на поверхности его — вода.

В остальное время в штреках вода, причем, на мой взгляд, там не мелко. В общем, в болотных сапогах надо идти, а лучше всего — в забродах. Ну и с малышней туда идти опасно. А так в шахте бродят все, кому не лень. Мне вообще показалось, что там и трехлетки были.

Полезные советы для прохождения этого маршрута с детьми (и взрослым пригодятся)

Я поехала в поход с пятилетним пацаном, потому что хотела парню показать горные выработки, ведь прадед у него был горным инженером. Ну и потом, лет 10 назад я гуляла по ледяному полу в пещере Сказ. И с тех пор не могу забыть того волшебного впечатления, в общем, хотелось повторить. Шемахинские пещеры: что посмотреть, как добраться, где жить?

Маршрут проложен, он, для меня, очень интересен, но он — не безопасен. особенно в плохую погоду, в дождь, туман, сырость. Да и в снегопады я бы его не рекомендовала. Тропинка узкая, обрывы до 10 метров, а может быть и больше, у лестниц — слишком высокие ступени, кое-где вдоль обрыва ограждений либо совсем нет, либо оно — хлипкое.

Маршрут проложен, он, для меня, очень интересен, но он — не безопасен. особенно в плохую погоду, в дождь, туман, сырость. Да и в снегопады я бы его не рекомендовала. Тропинка узкая, обрывы до 10 метров, а может быть и больше, у лестниц — слишком высокие ступени, кое-где вдоль обрыва ограждений либо совсем нет, либо оно — хлипкое.

Поэтому хорошая походная обувь с нескользкой подошвой — обязательна, особенно для детей. И если ребенок очень активный и недисциплинированный, то лучше не ходить с ребенком по основному маршруту, хватит и шахты для ярких впечатлений. С палками идти будет легче. Если у вас нет опыта хождения по камням и вы боитесь высоты — этот маршрут не для вас.

В шахту берите хорошие мощные фонари. Лучше пару — налобник и ручной. Ребенку — фонарь обязательно и не отпускайте ребенка от себя. В шахте есть летучие мыши, для детей это интересно, но я бы мышек не беспокоила и не освещала.

Мой «пятилетка» маршрут прошел отлично. Ну, кое где полз на четвереньках, но это нормально. И, всегда малоежка, на середине маршрута потребовал чаю и еды. Конечно, лучше всего начинать этот маршрут с 8-10 лет.

Спортивно-оздоровительный центр «Провинция»

Обязательно хочу сказать о спортивно-оздоровительном центре «Провинция». В нем есть лошади, домики, даже свой музей. И именно они проложили этот отличный маршрут.

Между Кыштымом и Слюдорудником находится комплекс «Сугомак». Помимо классических трасс для лыжных гонок и спортивного ориентирования создана одна из лучших в стране трасс для горного велосипеда (маунтинбайка). В «Провинции» организуется до 30 различных спортивных стартов в год. В 2016 году у подножья Слюдяной горы, в пустующем промышленном ангаре прошла первая ярмарка-фестиваль «На рудниках», с тех пор она проводится регулярно.

Слюдорудник находится в 16 километрах от Кыштыма, в 120 километрах от Челябинска и в 140 километрах от Екатеринбурга на речке Кыштымке, где расположено Новокыштымское водохранилище, построенное в 1990 году.

Как добраться до Слюдорудника?

С трассы Екатеринбург-Челябинск надо свернуть на Касли. Проехать Касли, Кыштым. Из Челябинска есть дорога через Увельды, но лучше всего ехать через Кыштым.

Надо проехать город Кыштым, повернуть по указателю на «Слюдорудник», вы не только проезжаете мимо озера Сугомак с отличными пейзажами (мы там однажды устроили отличный пикник на берегу), но и начало маршрута к пещере Сугомак и доезжаете до поселка Слюдорудник. После Кыштыма дорога уже не очень, встречаются дыры на дорогах. В Слюдоруднике проедете магазин с левой стороны и выберите дорогу правее (впрочем, там везде есть указатели на Провинцию). Доедете до парковки — ее вы точно не пропустите, там стоят информационные стенды.

Экологическая тропа

Маршрут лёгкий, но очень насыщенный. Протяженность Экологической тропы составляет 1,5 километра. Здесь Вы встретите по пути скалы, заброшенные штольни, пещеры, отвалы, тропу с лестницами и переходами по склону горы, стоянками и просто красивыми местами. А еще в Слюдоруднике очень здоровый воздух, насыщенный запахами хвойных деревьев и трав (или снега зимой) .

Что еще можно посмотреть в Слюдоруднике?

В Слюдоруднике имеется еще много мест, которые можно посмотреть. В районе горы Теплой есть Чертов проход. Чертов проход – это скалы удивительной формы. Также разработаны туристические маршруты к «Скале Любви», «Северному Городищу» и столбу «Европа-Азия». Но пока описания этих маршрутов у нас на портале нет.

Ждём описания от Знатоков.

Фото Вячеслава Пестрикова

Источник: nashural.ru

Золотистая слюда

Дима с другом летом плавал в Карелии по Калге. Набрал мне штук 6 песочных образцов.

Вот первый. С берега Калги. Масса золотистых чешуек. Возможно, слюда биотит, которая уже частично заместилась гидрослюдами.

Камень, сверкающий теми же чешуйками

Калга впадает в Белое море возле Калгалакши. И потом они еще по морю до Кеми спускались.

Источник: arenophile.livejournal.com