Российские алмазы, по общераспространенному мнению, – это якутские алмазы. Мало кому известно, что понятие «русский алмаз» до середины XX века во всем мире прочно ассоциировалось с Уралом.

Первый в России (и в Европе) алмаз был найден 4 июля (нового стиля) 1829 г. на западном склоне Урала, в Пермской губернии, в бассейне реки Койвы у Крестовоздвиженских золотых промыслов (в настоящее время посёлок Промысла Горнозаводского района Пермского края). После этого единичные алмазы на Урале неоднократно находили при разработке золотоносных россыпей по обеим сторонам Урала, на территории современных Свердловской области и Пермского края, Башкирии и Челябинской области.

Основная масса алмазов (более 250 кристаллов), найденных до революции, была добыта в окрестностях пос. Промысла из золотых россыпей притоков Койвы речек Полуденки и Поперечной и в Адольфовском логу. Самый крупный из них весил 2,93 карата.

Планомерные поиски алмазов на Урале начались в СССР с 1938 г. А уже в 1942 г. Уральская алмазная экспедиция передала промышленности без утверждения в ВКЗ запасы по первым в СССР алмазным россыпям бассейна верхнего течения р. Койвы. В этом же году в Пермской области (до 1947 г. – Молотовская область) началась промышленная разработка разведанных алмазоносных россыпей. Следовательно, в 2012 г. можно было бы отмечать 70-летие алмазодобывающей промышленности России, зародившейся, как и алмазная геология России, в Пермском крае. К 1955 г. на Урале было известно 97 мест находок алмазов, из них 92 пункта располагались на Среднем Урале, в том числе 73 пункта на западном склоне. После открытия в 1955 г. кимберлитовых трубок Якутии поисково-разведочные работы на Урале велись в значительно меньших объемах и проводились до начала 1990-х годов.

Пермский край. Можно ли найти золото?

В результате проведенных работ установлено, что Уральская алмазоносная провинция протягивается вдоль западного склона Урала на расстояние более 1 000 км. В УАП выделяется две полосы россыпной алмазоносности: Западная и Восточная. Россыпи в основном палеоген-неоген-четветичного возраста, но алмазы встречены и в более древних отложениях девонского и силурийского возрастов. Древние россыпи представлены песчаниками, гравелитами и конгломератами, современные – рыхлыми песками и галечниками. Коренные источники уральских алмазов все еще не найдены, несмотря на многочисленные заявления об их обнаружении в Пермском крае и в Башкирии.

Алмазы Пермского края

Алмазы из россыпей Среднего и Северного Урала по внешнему облику однообразны и резко отличаются от якутских формой, размерами и чистотой. Форма алмазов Урала своеобразна, что позволило выделить т. н. «уральский тип». Алмазы Урала представлены округлыми кристаллами с выпуклыми гранями. Количество кристаллов с плоскими гранями невелико.

Среди округлых алмазов преобладают додекаэдроиды, реже встречаются октаэдроиды, кривогранные аналоги плоскогранных форм – ромбододекаэдра и октаэдра. На Урале встречаются также редкие поликристаллические образования типа «баллас», описанные Ю.Л. Орловым в 1973 г. Балласы встречаются в форме шаров или в виде их обломков с радиально-лучистым строением.

Как добывают золото? Репортаж из поселка в Пермском крае, где работают старатели

Агрегаты типа «борт» для уральских алмазных россыпей не характерны. Карбонадо на Урале, согласно Ю.Л. Орлову, не встречены. Кстати, Ю.Л. Орлов начинал свою научную деятельность на россыпях Пермского края.

Часто на поверхности уральских алмазов заметны следы механического износа: от истертости вершин и ребер до очень сильного износа всей поверхности, когда кристалл теряет первоначальную огранку. Крупные алмазы более подвержены износу, чем мелкие. Механический износ может возникнуть на алмазах лишь в прибрежно-морской обстановке, в возвратно-поступательных условиях волноприбойной зоны. Присутствие следов механического износа на уральских алмазах свидетельствует об их неоднократном пребывании в прибрежно-морских условиях.

По сведениям Е.И. Шеманиной, много лет изучавшей уральские алмазы, среди уральских алмазов преобладают бесцветные, подобно капле чистой воды, и слабоокрашенные кристаллы. Цветные алмазы в основном представлены золотисто-желтым, зеленовато-голубыми, реже коричневыми, вишнево-дымчатыми разностями. Последние могут быть ярко окрашенными.

Бесцветные, голубоватые и золотисто-желтые алмазы относятся к наиболее совершенным. К редким относятся медово-желтые, серые и серо-черные кристаллы алмазов, обычно имеющие кубический габитус; исключительно редкие – молочно-белые и аметистово-красные алмазы.

Для уральских алмазов характерны поверхностные зеленые пятна пигментации. Этим пятнам обязан часто наблюдаемый зеленовато-голубой оттенок уральских алмазов. Иногда пятна имеют бурую окраску.

Незначительное количество уральских алмазов имеет включения других минералов: оливина, хромшпинелида, пиропа, энстатита, хромдиопсида, пироп-альмандина, омфацита, диопсида, коэсита, дистена, графита, сульфидов, рутила и алмаза. Для уральских алмазов характерно широкое распространение минералов-включений эклогитового парагенезиса (особенно пироп-альмандина), составляющих до 50% от всех включений. Сопоставление включений из уральских алмазов с включениями из алмазов других алмазоносных провинций показало их полное тождество с незначительными вариациями.

Поперечники алмазов Пермского края колеблются от долей миллиметра до 15 миллиметров, что соответствует весам от тысячных долей карата до 30 карат. Средний диаметр пермского алмаза – 3,2 мм, что соответствует весу 69 мг или 0,35 карата.

Вариации размеров алмазов Пермского края

До 1957 г. алмазы добывались только на Среднем Урале – в долине реки Вижай и в бассейне реки Койвы. После обнаружения на Северном Урале, в бассейнах рек Вишеры и Язьвы, более богатых россыпей добыча переместилась туда. Средняя масса среднеуральских алмазов меньше, чем североуральских. Разница обнаруживается также в содержании плоскогранных октаэдров.

В россыпи реки Вижай (Средний Урал) среди мелких кристаллов они встречаются систематически, в россыпях Северного Урала их практически нет. Количество алмазов со следами механического износа в россыпях Северного Урала примерно в два с лишним раза больше, чем на Среднем Урале. Причем, в Вижайской россыпи сильно изношенных кристаллов не встречено. Различия в содержании изношенных кристаллов из упомянутых двух районов позволяют предполагать различную историю происхождения, вероятно, более сложную и длительную на Северном Урале. Различия некоторых свойств алмазов северо- и среднеуральских россыпей указывают на их происхождение из разных источников (но одного, кимберлитового типа – Т.Х.).

Мнение о возможной алмазоносности терригенных отложений такатинской свиты нижнего девона с полной определенностью была высказано Н.В. Введенской в 1952 г. и подтверждено в 1964 г. работами Вишерской партии под руководством А.Д. Ишкова. К настоящему времени алмазоносность свиты установлена от бассейна реки Колвы до бассейна реки Вижай. Позже, в 1984 г., В.Я.

Колобянин установил алмазоносность нижней терригенной пачки колчимской свиты нижнего силура. Алмазы из ископаемых россыпей отложений такатинской свиты и колчимской свиты схожи с алмазами современных россыпей.

В Пермском крае в сводном балансе запасов учтено восемь россыпных месторождений россыпных алмазов. Из них шесть месторождений находится в Красновишерском районе и два – на территории, подчиненной г. Александровску.

Пермские алмазы по большей части бесцветны, прозрачны, имеют очень высокий выход ювелирных сортов и признаются самыми высококачественными в России и одними из самых высококачественных в мире. Стоимость карата алмазов Ботсваны колеблется от 110 до 180 долларов, цена якутских алмазов 30 – 90 долларов за карат. Средняя же стоимость одного карата уральских алмазов колеблется от 300 до 500 долларов. Поэтому хотя на долю Пермского края приходится около 0,1% общероссийской добычи, в деньгах это составляет примерно 2%.

Т.В. Харитонов

геолог, г. Пермь

ОАО «Пермгеолнеруд»

- Посёлок Промысла – родина первого российского алмаза

- Алмазы Урала

- Библиография по алмазоносности Урала

- Пермский край

- Геология

- Алмазы

- Река Койва

Источник: uraloved.ru

Есть ли золото в Пермском крае и где идет его добыча?

Российская империя добывала золото с конца XVII века. Первые рудники крупных размеров появились именно в Пермском крае. Там же начали образовываться первые промышленные предприятия по выработке драгоценного металла.

Залежи драгметалла были обнаружены совершенно случайно в 1745 году. Первооткрывателем стал Ерофей Марков – житель села Шарташ, расположенного на реке Березовка.

Обнародование информации о находке послужило началом золотой лихорадки. Отсутствие контроля над рудниками и нехватка квалифицированных специалистов является причиной того, что первые десятилетия раскопки велись исключительно кустарным способом без контроля и учета.

Легенда о потерянном золоте французов

Когда поиски золота получили широкий размах, к его выработке присоединились старатели из-за рубежа. Кто-то официально получал разрешение на разработку рудников, другие маскировали свой интерес. Так, французский владелец предприятия по отливке чугуна заключил договор с местными жителями на добычу руды.

Вскоре по окрестным селам прошел слух, что кроме руды в местах раскопок обнаружены и золотые жилы. По одной из версий владелец предприятия приказал при отливке чугунных слитков оставлять внутри полости, в которые затем заливалось расплавленное золото. Транспортировка «руды» велась по реке Вишера с помощью баржи.

В один из сплавов судно получило серьезное повреждение. Вода начала поступать в грузовые отсеки и из-за большого веса товара баржа затонула. Узнав об этом, в срочном порядке приехал владелец предприятия. Его нервный вид и отчаяние стало для населения сел лишним доказательством того, что судном транспортировался не только чугун.

К тому же почти сразу француз отдал приказ обыскать дно реки. Тому, кто отыщет слитки и подымет их на берег, была обещана большая награда. Однако, несмотря на все усилия, они обнаружены не были.

Первые крупные находки

70 лет с момента первого открытия золотоносных жил, добыча драгметалла велась кустарным способом. Старатели находили в ручьях и устьях рек россыпи и тщательно их промывали. Ввиду того, что работа шла стабильно, что-то менять в технологии выработки люди не видели смысла.

Лишь в конце XIX столетия старатели начали находить золотые самородки. Несмотря на то, что все они были небольшими и весили не более 15-20 грамм, стало ясно, что необходимо организовать разработку горных массивов.

Вскоре после начала раскопок были обнаружены первые большие залежи драгоценного металла. Уже в 1890 году масса добытых кусков чистого золота достигала 0,5 кг.

Разработка горных массивов моментально увеличила число общей добычи. По приблизительным подсчетам ежегодно старатели добывали около 50 тонн золота. К началу 1914 года суммарный вес добытого металла составил порядка 1000 тонн.

Изменение добывающей политики края

Революция в Российской империи вынудила большинство иностранных подрядчиков покинуть опасную территорию. Это привело к снижению объемов добычи золота. Спустя несколько лет местные жители вновь принялись за поиски драгоценного металла, а вскоре началось активное освоение Дальнего Востока и Сибири.

К концу первой половины ХХ века добыча золота в Пермском крае снизилась до минимума. Оставшиеся добывающие предприятия были переквалифицированы на добычу других ценных ресурсов.

О технологиях

В 1860-х годах в соседнем Горно-заводском районе действовало восемь золотопромывальных фабрик, оснащенных 16 чугунными чашами и двумя железными бутарами с десятью вашгердами. Кроме того, 18 вашгердов стояло на ручьях и мелких речках. Центробежные насосы подавали воду на промывальные чаши. Чаши и насосы, в свою очередь, приводили в действие локомобили и водяные колеса. Пески подвозились тачками и вагонетками по «конно-железным» путям протяженностью около 5 верст.

Примитивные технологии и малограмотное освоение месторождений привело к тому, что много золота осталось на Вишере не только на советское время (трест ПО «Уралзолото»), но и на сегодня, на завтра и даже на послезавтра.

Какими еще полезными ископаемыми богат пермский край

Наиболее значительные месторождения Пермского края включают:

- Нефть. Первые залежи черного золота в Пермском крае обнаружили в 1928 году. Менее чем за столетие число открытых месторождений увеличилось до 160. Большая часть из них (89 шт.) являются чисто нефтяными. Прочие относятся к газовым (3 шт.) и газонефтяным (18шт.).

- Соли. Верхнекамское месторождение калийных солей, открытое в 1934 году, стало одним из крупнейших в мире. Здесь ведется добыча каменной соли, а также хлористые соли натрия, калия и магния.

- Хромиты. На территории РФ разрабатываются лишь в одном месте – в главном Сарановском месторождении.

- Алмазы. Север Пермского края снабжает государство алмазами. Их выработка началась в 1829 году на территории Красновишерского района.

- Торф и уголь. Болотистая местность региона обусловила образование большого количества залежей торфа. По данным 2006 года число месторождений перевалило за 700 штук. Волконскоит. Данный минерал, используемый в производстве красителей, добывается на 25 промышленных участках региона. Наиболее богатым считается Частинский район.

- Рубидий. Относится к категории попутных. Его образования появляются в местах, богатых на магниевые и калийные соли. На территории Пермского региона их 4: Березниковский, Ново-Соликамский, Быгельско-Троицкий и Соликммский участок.

- Бром. Залежей в регионе немного. Основное месторождение имеется в Верхнекамском районе. Еще несколько жил открыли в землях Краснокамского муниципалитета.

Мировая известность

В середине 18 века на Пермский край обратили внимание и западные компании. До момента обнаружения ценных минералов и пород в Европе учёные геологи придерживались мнения, что золото и многие драгоценные камни образовывались в почве благодаря прямому воздействию на землю солнечных лучей.

Поэтому Россия для золотоискателей всего мира в те годы не представляла большого интереса, так как считалось, что вся территория страны большую часть времени покрыта снегами и льдами, и солнце не может оказывать положительного воздействия на почву для образования в ней руды.

Теория их была опровергнута после посещения приисков и подтверждения того факта, что в стране имеются запасы больше, чем на то время где-либо известные. В западных странах начинают активно обсуждать добычу драгоценных природных ресурсов, и многие компании стремятся вкладывать денежные средства в уже имеющиеся предприятия.

Благодаря подобным инвестициям край получил значительное для того времени финансирование, и рост объёмов добытого материала стал с каждым годом увеличиваться на 25-30%. Активные действия производила Франция. Предприниматели этой страны получали концессию на добычу многих ресурсов. В больших количествах добывался на хребтах гор чугун, который в те годы активно закупали страны Запада.

Также французами был построен на территории края плавильный завод, на котором они обрабатывали добытую железную руду и выплавляли из неё слитки, которые дальше по рекам на баржах транспортировались до крупных центров.

Основные месторождения золота пермского края

Все прииски Пермского края можно поделить на 4 группы в соответствии с их географическим расположением:

- Западный – «Софье-Алексеевское», «Первомайское» и др.;

- Северный – «Приморское», «Салют», «Ягодное» и др.;

- Южный – «Аскольд», «Криничное», «Порожистое», «Пасечное» и др.;

- Центрально-Сихотэ-Алинский – «Малиновское», «Глухое», «Благодатное».

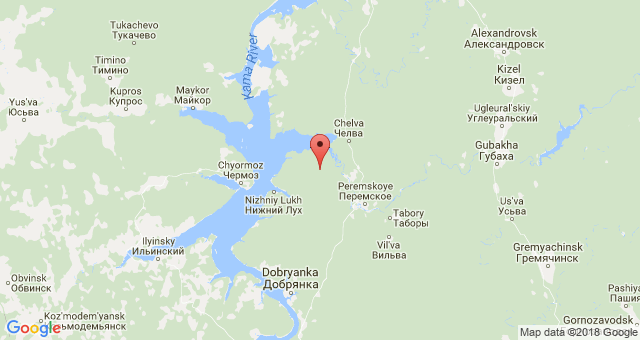

Карта месторождений

Холдинг Росгеология несколько лет назад по указу правительства принял решение о составлении подробной базы данных о всех полезных ископаемых, имеющихся на территории России. В связи с этим в 2017 году один из участников холдинга (АО «Геокарта-Пермь») объявил о поисках рудного золота в Пермском крае. По итогам разработок планируется составить карту золотоносности региона.

Золото и железо

В XIX веке главным промышленным занятием на Вишере была добыча железной руды и чёрная металлургия. Развиваемая «железоделательная» инфраструктура способствовала освоению золотых месторождений в малолюдных местах. Ведь для приисков необходимо было завозить технологическое оборудование, рабочих лошадей и фураж, работников и питание для них.

Передовые технологические приемы и обученный персонал положительно воспринимались золотыми приисками.В чёрной металлургии Вишеры интерес представляет деятельность кн. С.Е.

Львова в Пожве в качестве управляющего, а затем и владельца Пожевского (Пожвинского) металлургического завода, история которого начинается в 1754 г. Остались несколько характеристик Сергея Евгеньевича, данных современниками, по которым его называли олицетворением типа предприимчивого предпринимателя-капиталиста «новой формации». Один из купцов говорил: «Никогда и не слыхать было того и подумать того нельзя было, чтобы барин этак работал, до всех делов доточный и простый, с каждым человеком может рукотрясение сделать, с каждым поговорит, никем не гнушается.

Нет, нет, у нас никого нет против него, никто не может». Понимать это надо было так, пояснял брат Львова Георгий, известный тем, что был главой Временного правительства России в марте–июне 1917 г., что в нем, С.Е. Львове, увидали новое явление — барина-работника, совершенно необычайное, признали в нем деловитость и уважали за труды и простоту.В начале 1918 года всё имущество Львовых было национализировано. Князь С.Е. Львов не эмигрировал за границу и прожил в России (периодически подвергаясь репрессиям) до естественной смерти в 1937 г._______________________________________________________________________________________

Кем и как добывается

Законодательство Российской Федерации строго ограничивает золотодобывающую промышленность. Ввиду того, что количество золотоносных жил существенно снизилось, крупным промышленным предприятиям стало не выгодно вести здесь выработку.

На сегодняшний день добычей золота на территории Пермского края занимаются, преимущественно, небольшие компании. Для экономии ресурсов они не используют дорогостоящую и сложную технику.

Еще один канал поставки золота на рынок – скупка небольших партий у жителей Горнозаводского района, которые добывают его кустарным способом.

Добывающие компании

В начале 2000-х гг. в Пермском крае работало 2 основных предприятия по выработке золотоносных жил. Первым стало ЗАО «Уралалмаз». Первые работы оно начало в 1993 году и в течение 13 лет активно исследовало залежи Верхне-Велсовского россыпного месторождения. Согласно статистическим данным золото добывалось из устья реки Велс, Заблудящая, Талая, Поповский Ключ и Широкая. Добытое золото относилось к категории средней крупности.

ООО «Старатель» в 2002 году начала обработку рек Большой и Малой Шалдинки в поисках россыпи золотоносных жил.

В 2008—2010 годах выработка золота в Пермском крае была практически прекращена. Лишь в 2021 году вновь открылся вопрос об изучении золотоносности имеющихся запасов в регионе и возможности их добычи.

Методы добычи

Основных способов добычи драгоценного металла 2.

- Промывка песка проточной водой. Часть породы со дна реки насыпается в сито с мелкой сеткой и аккуратно подставляется под поток. Крупинки песка без труда вымываются, оставляя кусочки породы.

- Добыча в шахтах. Способ более сложный и трудоемкий. В местах обнаружения жилы начинаются раскопки рудника. Добытые куски породы, также как и в первом случае тщательно промываются проточной водой, чтобы отделить грязь и посторонние элементы.

Объемы добычи

За два с лишним столетия объемы залежей золота на территории Пермского края существенно сократились. Выработка происходит преимущественно посредством намывки. Средний показатель объема добытого золота составляет около 85-100 кг/год, что существенно ниже, чем в других золотодобывающих регионах.

Объёмы добычи

Преимущественно в крае осталось золото только в виде россыпей, которые добываются посредством намывки. Крупных залежей самородков в 21 веке пока найдено не было. За последние 10 лет работы старателей объём добытого золота за год составляет 80-100 килограммов. По сравнению с другими регионами, где идёт добыча, это довольно низкие показатели.

Всего на территории края ведутся работы по намывке золотого песка в 8 месторождениях. В каждом месте добываются золотые песчинки разного размера и массы.

| Название залежи | Средний размер золотой крошки в миллиметрах | Миллиграмм золота на 1 куб. метр |

| Конус | 0,6 | 0,8 |

| Черёмухов мыс | 0,2 | 25 |

| Печерское | 0,1 | 55 |

| Трошковское | 0,75 | 39 |

| Черное | 0,3 | 90 |

| Мордвинское | 0,15 | 0,9 |

| Ивановское | 0,75 | 80 |

| Корминское | 0,2 | 45 |

Как видно из таблицы, самая крупная крошка, добываемая в области, находится в устьях рек на территориях Трошковского и Ивановского месторождений. Эти места также являются лидерами и по плотности породы на 1 кубический метр обрабатываемой земли. Из 8 перечисленных сегодня активно разрабатываются только 2 этих месторождения.

Источник: finance-culture.ru

Полезные ископаемые Пермского края: полный список, особенности и местонахождение

Наличие достаточных запасов полезных ископаемых является гарантом успешного развития промышленности и экономики. От залежей минеральных солей, нефти, природного газа, алмазов, металлов и угля зависит процветание региона. Благополучие Пермского края напрямую связано с темпами добычи полезных ископаемых. Их в регионе насчитывается более 500 наименований.

Представлены доломиты, гипсы, известь, мрамор, ангидрит, мергель, хромовые руды. А также минеральные пигменты, песок, керамзит, глина, стронций. Полезные ископаемые Пермского края, которые имеют первостепенное значение для региона:

Помимо них, земли изобилуют рядом других востребованных минералов, химических элементов и металлов:

- железная руда;

- уголь;

- торф;

- алмазы;

- золото;

- волконскоит;

- рубидий;

- бром;

- йод:

- стронций;

- платина;

- ангидрит;

- известняки;

- гипс;

- уваровит.

Добыча черного золота на территории Приволжья была начата относительно недавно, примерно сто лет назад. Бурение первых скважин происходило под руководством ученого и геолога Павла Ивановича Преображенского. Работы проводились в нескольких километрах от границы сельского поселения Верхнечусовские Городки. В 1929 году из скважины была получена первая нефть.

Чуть позже полезные ископаемые в Пермском крае были обнаружены в районе населенных пунктов Куеды, Добрянки, Краснокамска и Полазны. Самые масштабные залежи нефти расположены вблизи Чернушек и Ос. Некоторые месторождения до сих пор подлежат разработке.

Черное золото

Здешняя нефть отличается насыщенным угольным цветом. Она тягучая и густая. Залегает на большой глубине. Поэтому добыча столь ценного полезного ископаемого в Пермском крае сопряжена с колоссальными финансовыми вложениями. Геологи считают, что залежи черного золота появились в этих местах во времена девонского периода.

Преимущества приволжской нефти:

- отличные химические показатели;

- высокое качество;

- продукты ее переработки могут быть использованы в авиационной промышленности.

На сегодняшний день на территории области завершены разведочные работы на 200 месторождениях. Ведется добыча нефти и газа.

Минеральные соли

Первую соль жители региона стали получать сотни лет назад. Ученые и историки до сих пор гадают на счет точной даты начала промысла полезных ископаемых в Пермском крае. Имя человека, которому принадлежит идея выварки соли, тоже остается неизвестным. Только в письменных документах упоминаются некие купцы Калинниковы, которые специализировались на выварке соли.

Их ремесло переняли Строгановы, которым удалось вытеснить с российского солевого рынка продукцию из Балашихи и Вычегды. В регионе получают не только поваренную, но и калийную соль. Согласно информации из учебника по окружающему миру для 4 класса, полезные ископаемые в Пермском крае сосредоточены в Верхнекамском, Красновишерском районе. Земли близ населенных пунктов Березняки и Соликамска изобилуют калийными солями.

Местные предприятия химической промышленности специализируются на их переработке и производстве минеральных удобрений. Выпускают техническую и пищевую соль. Поставляют сырье для титаномагниевого комбината.

Руды

Этот вид ископаемых в Пермском крае добывают в нескольких километрах от поселка Сараны. Он является единственным на всей территории региона. В Приволжье высоко ценят продукцию местных рудодобывающих предприятий.

Железные руды добывают в этих краях на протяжении больше двух сотен лет. Разрабатывать здешние месторождения начал Петр I. Его геологи тщательно исследовали предгорья Урала. Ими было получено 500 000 пудов железа. Руды – востребованные минералы и горные породы Пермского края. Только в петровскую эпоху из них было отлито огромное количество ружей, пушек, ядер и другие боевых припасов.

Торф и уголь

Крупнейшим месторождением этого минерала является территория, прилегающая к поселку Шабуничи. Она обеспечивает топливом порядка 230 промышленных предприятий региона. Разработка карьеров ведется более 70 лет. Также торф имеется в Красновишерске, Гайнах, Ныробе, Кочево, Частинском муниципальном районе.

Колоссальные залежи торфа в этих местах – стратегический гарант благополучия топливной промышленности Поволжья. В списке полезных ископаемых, добываемых в Пермском крае, числится также уголь. Но его количество на территории региона невелико.

Алмазы

Доля добычи драгоценных камней в недрах региона составляет не более 0,2 %. Их стоимость превышает 20 % совокупной оценки всей алмазной продукции, получаемой на территории Российской Федерации. Пермские камни отличаются высоким качеством. Восемь из десяти алмазов, добытых в Приволжье, используется в ювелирной промышленности.

Драгоценные ископаемые Пермского края не имеют ярко выраженного оттенка. Они обладают высокой степенью прозрачности. Их грани отличаются плавными, закругленными краями. Пятнадцать лет назад на территории региона был обнаружен алмаз в 35 карат. Длина самой большой его стороны составляет 20 мм.

Размер другой части равен 17 мм.

Согласно сведениям, опубликованным на страницах «Пермского регионального сервера», полезные ископаемые сегодня добывают в следующих районах:

- Красновишерский.

- Горнозаводский.

- Чердынь.

- Краснокамск.

- Александровск.

Волконскоит

Приволжье – единственный регион в мире, земли которого обладают промышленными залежами этого природного материала. Кроме России, волконскоит встречается на территории африканского континента. Этот камень используется для производства ярко зеленой краски. Она не выгорает на солнце, со временем не теряет своих потребительских свойств, не коробится и не деформируется.

Пигмент показывает стойкость к воздействию кислот, щелочей и минеральных масел. Свой первоначальный цвет она сохраняет на протяжении столетий. У волконскоита масса поклонников. Самый именитый – живописец Пабло Пикассо. Он активно использовал краски, изготовленные из этого минерала.

Области применения волконскоита:

- смягчение жесткой воды;

- очистка масел;

- рафинирование;

- изготовление эмали;

- производство глазури;

- керамическое ремесло;

- гончарное дело.

Минеральный камень был найден в начале XIX века. Его залежи обнаружили в окрестностях населенного пункта Ефимят. Существует сразу несколько версий происхождения такого необычного наименования камня. Считают, что природный минерал был назван в честь Марии Николевны Волконской, супруги декабриста Сергея Волконского. Если верить этой версии, то жена революционера два раза пересекала территорию Пермского края.

Рубидий

Это полезное ископаемое является попутным и добывается в местах разработки месторождений калийных и магниевых солей. Его получают на территории Березниковского, Ново-Соликамского, Быгельско-Троицкого, Соликммского участков. В настоящий момент промышленная добыча рубидия считается нерентабельной.

Бром

Главное месторождение этого химического элемента находится на территории Верхнекамского района. Также залежи брома имеются и в землях Краснокамского муниципалитета.

Особенности ландшафта

Разнообразие рельефа региона объясняет наличие стольких видов природных ископаемых. На территории края соседствуют равнины и горные массивы. Соли и другие осадочные породы появились в землях Поволжья в период существования Пермского моря. Водоем находился на территории региона больше 300 миллионов лет назад.

Его исчезновение связано с активным ростом Уральских гор. Каменные плато раздробили Пермское море, что привело к постепенному высыханию водоема. Вода исчезла, а минеральные вещества сохранились. Сегодня их добывают и используют в различных областях промышленности.

Источник: www.syl.ru