В этой статье предлагаю познакомиться с прошлым и настоящим посёлка Промысла, который примечателен открытием первого в России алмаза.

Немного об истории Промыслов

Посёлок в этом месте возник после открытия старателем Просфириным в 1825 году на речке Полуденке (приток реки Койвы) на землях графов Шуваловых золотоносных россыпей. Первоначальное название поселения – Крестовоздвиженские золотые промысла – дано по роду деятельности жителей и по деревянной Крестовоздвиженской церкви, построенной здесь в 1844 году на средства княгини В.П. Бутеро-Родали. Однако полное название не прижилось, в народе посёлок называли просто Промыслами.

Известно, что в 1834 году тут проживало 40 семей дворовых крестьян (68 мужчин и 72 женщин) и 144 семьи промысловых рабочих (284 мужчин и 280 женщин). Их перевезли сюда из разных местностей Пермской губернии.

На каких реках в РОССИИ можно реально намыть ЗОЛОТО!

В январе 1840 года на Крестовоздвиженских промыслах случились волнения из-за тяжёлых условий работы. 10 зачинщиков за неисполнение господских работ и неповиновение наказали плетьми и отдали в солдаты.

По данным на 1875 год, тут числилось 135 дворов, в которых проживало 440 мужчин и 569 женщин. Имелось волостное правление и одноклассное училище. В 1908 году в селе Крестовоздвиженском были церковь, земская школа, волостное правление, библиотека-читальня попечительства о народной трезвости, земский староста, приемный покой, ветеринарный пункт.

В Гражданскую войну белые расстреляли несколько местных рабочих, о чём напоминает установленный в посёлке обелиск. В советское время посёлок постепенно развивался. В 1920-е годы в местном клубе работали драмкружок, ансамбль струнных инструментов, хоровой кружок, стрелковый тир.

В 1930-е годы здесь действовал Промысловский учлеспромхоз Теплогорского ЛПХ, затем – Теплогорская промартель. В годы Великой Отечественной войны работал Промысловский участок Теплогорского прииска. С 1956 года в поселке работал мехлесопункт. С апреля 1966 года здесь размещалась геологоразведочная партия.

С конца 1970-х годов в течение 11 лет на речке Полуденке, неподалеку от Промыслов, работала драга № 29. Здесь велась добыча, а дальнейшая обработка шлиха производилась в посёлке Ис. Позже добыча прекратилась из-за нерентабельности, а драгу перевезли в верховья реки Лобвы близ посёлка Кытлым (Свердловская область). Интересно, что драги тут были и до революции. В 1901 году П.П.

Шувалов привёз на Крестовоздвиженский прииск две драги голландского производства.

В 1943 году населенный пункт получил статус рабочего посёлка. В начале 1970-х годов тут проживало 2500 человек. В настоящее время численность населения посёлка составляет чуть больше 400 человек и постепенно снижается (для сравнения ещё в 2002 году тут было 900 человек).

Первый алмаз России

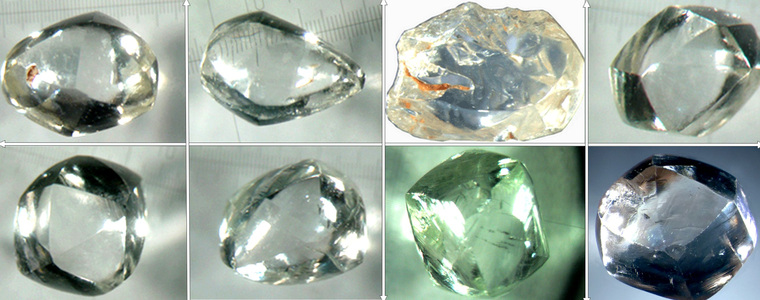

Самое знаменательное события в истории посёлка случилось 4 июля 1829 года. В Адольфовском логу на речке Полуденке 15-летний мальчик Павел Попов при промывке золотоносных песков случайно нашёл необычный искрящийся камешек и отдал его начальству. Управляющий прииском, минералог А.Ф. Шмидт определил его как алмаз. Так был найден первый алмаз России и Европы!

Далее находки драгоценных камней продолжились. Через два дня другим подростком, Иваном Соколовым, был обнаружен второй алмаз, затем третий. Первый найденный кристалл весил 105 мг, два других – 132 и 253 мг. Всего, по данным геолога Т.В. Харитонова, в течение 1829 года было обнаружено 4 кристалла.

В 1830 году было найдено уже 26 алмазов, а к 1858 году здесь в общей сложности обнаружен 131 алмаз общим весом 60 каратов.

Один из первых алмазов (второй) был подарен путешествовавшему по Уралу учёному Александру Гумбольдту в день его 60‑летия, отмечавшегося в Миассе 2 (14) сентября 1829 года. Третий был преподнесён ему же. Позже Гумбольдт подарил один из алмазов Берлинскому Королевскому музею, а другой – императрице Александре Фёдоровне, жене Николая I.

Внимательный читатель спросит: если судьба этих двух алмазов известна, то что же стало с самым первым алмазом? В поисках ответа я обратился к главному знатоку уральских алмазов. Вот что ответил Т.В. Харитонов:

«К сожалению, точно о судьбе первого алмаза нигде в литературе упоминаний я не встречал. Могу предположить, что он остался в семье графа Полье и положил начало их семейной коллекции алмазов.

В неофициальной части Пермских Губернских Ведомостей 26 января 1896 г. под рубрикой «Местная хроника» было помещено краткое сообщение о заседании Петербургского минералогического общества, где М.Ф. Норпе продемонстрировал Обществу около 40 алмазов семейства Полье. Все продемонстрированные алмазы на тот момент принадлежали министру Императорского двора графу Воронцову-Дашкову и составляли фамильные драгоценности, хранившиеся в коробке с надписью «Diamants russes». Жена Воронцова-Дашкова, Елизавета Андреевна, в девичестве графиня Шувалова, получила их в наследство, а как известно интересующимся, Шуваловым и принадлежали Крестовоздвиженские Промысла».

В наши дни в честь открытия первого алмаза на полянке за посёлком на обочине грунтовой дороги установлен скромный памятный камень. Это всё, что напоминает о самом знаковом событии в истории посёлка. Кстати, на самом деле первый алмаз нашли в стороне от этого места. Рядом, под горкой, расположена ферма, построенная на месте бывшей алмазной фабрики.

Писатели в Промыслах

Интересно, что этот небольшой посёлок оказался связан сразу с несколькими российскими писателями.

В 1899-1901 годах в школе посёлка преподавал писатель Николай Никандрович Шевцов, известный по литературному псевдониму как Николай Никандров (1878-1964).

В 1900 году на Крестовоздвиженских золотых приисках работал будущий писатель-романтик Александр Степанович Грин, тогда Гринёвский (1880-1932) – автор повестей «Алые паруса», «Бегущая по волнам» и других. О его пребывании в Промыслах можно прочесть в «Автобиографической повести». Приведу лишь небольшой фрагмент:

«Шуваловские прииски представляли собой скопление изб, казарм, шахт и конторских строений, раскинутое частью в лесу, вдоль лесной речки. Здесь работало несколько тысяч человек, не считая старателей. Порядок приема на работу был очень прост: каждый, кто хотел, приходил в контору, сдавал свой паспорт, получая взамен расчетную книжку и рубль задатка, а затем мог идти и селиться где и у кого хочет…

Контора – большое здание из двухсотлетних бревен – была пуста, когда я вошел, только у окошка кассы один старатель получал деньги за сданное золото. Он принес с собой фаянсовую тарелку. Кассир отсчитал ему две тысячи рублей золотыми пятирублевками. Старатель завязал полную золотом тарелку в ситцевый платок и понес домой – как носят суп, спокойно и независимо.

После этой картины мой рубль задатка стал очень невелик для меня. Сдав паспорт, я отправился бродить по прииску и, заглянув в общие бараки, не захотел поселиться там… За отсутствием места на нарах мне пришлось бы спать на земле. Один рабочий направил меня к местному жителю-рабочему, в его избу, и я поселился там в углу, за рубль в месяц».

В память о пребывании Грина местные жители-энтузиасты в 2012 году открыли Дом-музей А.С. Грина. Он разместился в одном из типичных деревенских домов в дальней части посёлка, как раз по пути к памятнику первому алмазу. Музей принимает посетителей летом во время работы фестиваля «Промысловские ряды» или по предварительной договорённости.

Во время посещения Промыслов ураловедами весной 2019 года мы обнаружили музей в удручающем состоянии: дом выглядел заброшенным, окна были разбиты местной шпаной. Но с виду внутри пока всё было в относительном порядке, за разбитыми стеклами виднелись экспонаты музея. Надеюсь, что музей Грина восстановили.

Бывал в Промыслах и ещё один известный российский писатель. Работая журналистом, посёлок посещал Виктор Петрович Астафьев. Этому месту посвящён его рассказ «Русский алмаз» – о реально произошедшем здесь трагическом случае, которому Астафьев стал невольным свидетелем, оставшись на ночь в местном поселковом совете…

Промысла в наши дни

Сейчас на родине первых алмазов живётся несладко. Богатые золотом и алмазами недра не принесли счастья жителям. Население сократилось с былых 2,5 тысяч до нескольких сотен. Много заброшенных домов. Из-за безработицы все, кто может, отсюда уезжают.

Многие из оставшихся спились. Золото и алмазы здесь уже давно не добывают, все предприятия закрылись. На работу и за всем необходимым, чего не найти в местных магазинах, местные ездят в соседнюю Свердловскую область – в ближайший город Качканар.

По окраине Промыслов проходит автомобильная дорога Пермь – Серов (Северный широтный коридор). Участок дороги, соединяющий Пермский край и Свердловскую область был построен относительно недавно – в 2000-е годы.

Поблизости от посёлка проходит граница Европы и Азии. На обочине трассы установлен красивый памятник с изображениями грифона (символизирует Европу) и льва (Азия). Сверху его венчает двуглавый орёл. По краям – надписи «Европа» и «Азия». Высота монумента более 20 м. Рядом проходит ещё одна граница – со Свердловской областью.

Всего лишь в 5 км от Промыслов расположена популярная туристическая достопримечательность – гора Колпаки с причудливыми скалами на вершине.

Видео

Предлагаю посмотреть небольшое видео, снятое во время нашего двухдневного путешествия по Пермскому краю, во время которого мы посетили в том числе посёлок Промысла.

Как добраться до Промыслов?

Поселок Промысла расположен в Горнозаводском районе Пермского края, относится к Теплогорскому поселению.

На машине из Перми нужно ехать по Соликамскому тракту, около посёлка Полазна повернуть на город Чусовой. Проехав через этот город, двигаться в направлении Горнозаводска, а далее – на Качканар. Незадолго до границы со Свердловской областью справа будет посёлок Промысла.

Из Екатеринбурга нужно ехать на автомобиле по Серовскому тракту, повернуть на Качканар, а затем на Горнозаводск. Вскоре покажется посёлок Промысла.

Расстояние от Перми – 240 км, от Екатеринбурга – 250 км. Сориентироваться поможет расположенная ниже карта.

GPS-координаты памятника первому алмазу: N 58° 33.587´; E 59° 08.430´ (или 58.559783°, 59.1405°).

Павел Распопов

- Куда исчез первый российский алмаз?

- Гора Колпаки: на границе Европы и Азии

- О месте находки первого алмаза России и Европы

- Кто открыл на Урале алмаз?

Источник: uraloved.ru

Почем золото, бриллианты?

Золотодобывающая и алмазная промышленность являются одними из самых закрытых отраслей народного хозяйства.

Поделиться

Читать нас в

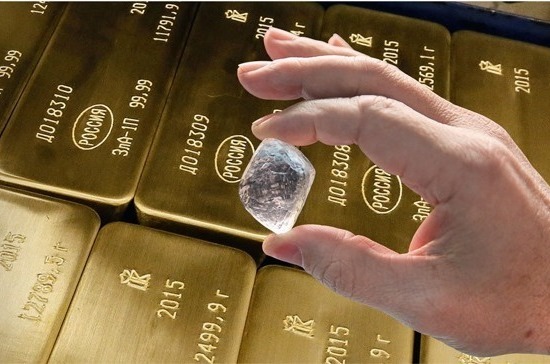

Фото Александра Рюмина/ТАСС, REUTERS

Показатели их работы зачастую недоступны для статистики, а сами добывающие компании (контрольный пакет акций в них принадлежит государству) отчитываются о своей деятельности напрямую перед главными финансовыми регуляторами — Центробанком и Минфином. Это не случайно, ведь их продукция составляет самый ценный актив государства, от величины которого зависит положение страны на мировом рынке. Однако особое положение этих отраслей вовсе не ограждает их от рыночных законов, а значит, проблем сугубо экономического свойства. О том, каковы эти проблемы и есть ли у них законодательное решение, — в материале нашего обозревателя.

НАМЫТЬ ЗОЛОТИШКА СМОЖЕТ КАЖДЫЙ

До недавнего времени добычей золота в России занимались пять крупных профильных компаний. Их продукция являлась предметом строгой отчетности и поступала напрямую в хранилище золотого запаса страны, распоряжаться которым имеет право только Центробанк. Покупкой драгметаллов у компаний занимается также Гохран, который находится под патронажем Минфина.

План добычи этим компаниям определяется именно этими двумя регуляторами. Он напрямую зависит от колебаний цен на золото на мировом рынке. В 2013 году цены на золото упали на 28 процентов. Почувствовав, что золотой актив становится менее ликвидным, Гохран скорректировал свой план закупок драгметаллов.

Но как только положение на рынке стабилизировалось, Россия взяла активный курс на увеличение золотого запаса.

— С 2014 года мы видим уверенный рост добычи золота, — говорит Сергей Кашуба, председатель Союза золотопромышленников России. По его данным, уровень производства за 2016 год составил около 297 тонн, на 2017 год также планируется небольшое увеличение добычи.

Сейчас золотозапасы страны приближаются к 1187,5 тонны. «Это рекордный показатель, которого страна не могла достичь за последние два десятилетия», — отмечает Сергей Кашуба.

Но увеличение объемов промысла неожиданно обернулось социальными проблемами в районах золотодобычи. Компании были вынуждены оставить нерентабельные месторождения и перейти к новым, которые до этого не эксплуатировались. Это вызвало нарастание социальной напряженности в районах закрывшихся промыслов. Речь идет о Чукотке, а также Магаданской области.

В Правительстве была поставлена задача разработать поправки в Закон «О недрах», которые разрешали бы добычу золота частным лицам. По мнению авторов закона, добычей золота могли бы заняться местные жители, ведь многие из них до этого работали в золотодобывающих компаниях. Брошенные прииски нерентабельны для добычи золота в промышленных масштабах, но частным старателям оттуда еще много можно «выжать».

Алмазный рынок нестабилен. На цену сырья влияют много факторов — от политической конъюнктуры до спроса на предметы роскоши»

Кстати, добыча золота частными старателями была разрешена в России до 1954 года. Этот промысел не только не запрещался, но для старателей по аналогии с промысловиками-охотниками и рыболовами были введены дополнительные льготы, премии, предоставлялось право на пользование лучшими золотоносными участками и даже путевки в дома отдыха.

По подсчетам социологов, количество старателей достигало 120 тысяч человек. Их трудами было открыто и оборудовано множество новых приисков, которые впоследствии перешли под управление государственными структурами. А добычу свою они сдавали в специализированные пункты, где ее пересчитывали и маркировали.

А вот после 1954 года желающим побаловаться золотишком предстояло познакомиться с Уголовным кодексом. Эта тенденция сделала представителей ФСБ и Минюста главными оппонентами нынешнего законопроекта. Эксперты ведомств опасались, что начнется разгул криминала и воровства, что имело место в Магаданской области в 1990-е годы, когда был принят местный закон о частной золотодобыче.

В 2017 году законопроект, разрешающий добычу золота частным лицам, вступил в действие. Теперь, для того чтобы заняться этим промыслом, достаточно купить лицензию, срок действия которой пять лет, и соблюдать правила добычи (добывать золото можно только поверхностным способом, нельзя проводить взрывные работы, глубина копки не более пяти метров). «Этот законопроект скорее социальный, серьезного увеличения добычи от действия частных старателей мы не ждем. Отрасль и так сегодня успешно справляется с запланированными объемами добычи», — отметил Сергей Кашуба.

«АЛРОСА» ПРОДАЕТ САМА

Но если в золотодобыче наметился устойчивый рост, даже, несмотря на противоречивую конъюнктуру цен на рынке, то в алмазной отрасли сейчас сложилась иная ситуация. Во многом это связано с тем, что государственное регулирование золотодобывающей и алмазной отрасли различно.

Начнем с того, что компания «АЛРОСА», занимающаяся добычей и переработкой алмазов в нашей стране, является почти полным монополистом. На ее долю приходится 97 процентов всех добываемых в России алмазов. Доля компании на мировом рынке колеблется в пределах 25 процентов. Алмазный рынок нестабилен.

На цену сырья влияют много факторов — от политической конъюнктуры до спроса на предметы роскоши, который сейчас значительно просел из-за мирового кризиса. Серьезную конкуренцию природным алмазам оказывают и так называемые синтетические алмазы.

Такие камни после обработки практически ничем не отличаются от настоящих бриллиантов, но стоят они при этом в 2-3 раза дешевле, их производство не нарушает экологию, как это происходит при добыче настоящих алмазов. Все это ведет к снижению цены на алмазы. И даже объединение крупнейших мировых производителей алмазов пока не в состоянии переломить эту тенденцию. Поэтому прибыль «АЛРОСЫ» и отчисления с нее в госбюджет напрямую зависят от ценовой конъюнктуры, которая в настоящий момент неблагоприятна.

Наследница советского «Якуталмаза» нынешняя «АЛРОСА» включена в перечень системообразующих предприятий. Это обусловило и довольно большие полномочия компании в реализации добытого сырья.

В отличие от золотопромышленников, вся продукция которых идет в Гохран, 70 процентов добытых алмазов «АЛРОСА» продает сама по долгосрочным контрактам постоянным клиентам, остальное реализуется на аукционах и оптовом рынке. Гохран, который подчиняется Минфину, конечно, тоже закупает у компании алмазы, но их количество разнится год от года.

Например, в 2016 году, увидев падение цен на алмазы, Минфин закупил лишь 20 процентов алмазной продукции от планируемых ранее в законе о бюджете показателей. Примечательно, что алмазные активы не являются частью международных резервов России, которые находятся под управлением Центробанка. Алмазными запасами управляет Минфин. И если ЦБ регулярно отчитывается о золотых запасах, то про алмазные никакой открытой статистики не существует. Столь непрозрачная система, мягко говоря, вызывает вопросы.

В центре сортировки алмазов в городе Мирный в Якутии / Фото РИА «НОВОСТИ»

АЛМАЗЫ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

Сейчас Минфин готовит «дорожную карту» развития алмазно-бриллиантовой отрасли, которая может стать одной из крупнейших реформ в ее истории. Речь, в частности, идет о серьезном смягчении госрегулирования и снижении налоговой нагрузки на российских огранщиков, а также о расширении их доступа к сырью. На эти цели направлен разрабатываемый в Минфине законопроект по обнулению ставки НДС для операций по реализации алмазов на внутреннем рынке.

Если раньше российские огранщики должны были, закупая сырье, конкурировать с зарубежными клиентами, то после принятия закона они получат преференции. Суть законопроекта, таким образом, достаточно проста: с помощью налогового стимулирования поддержать российскую гранильную промышленность.

Это означает, что алмазодобывающая отрасль перестает быть «исключением» и ей, как и другим отраслям народного хозяйства, предстоит перейти к работе по новым правилам, то есть продавать за рубеж не сырье, а продукцию переработки с высокой добавленной стоимостью. Речь, правда, идет о довольно специфическом продукте — о бриллиантах.

Тем не менее, законопроект Минфина должен быть готов к концу ноября, обсужден в Правительстве и в январе следующего года внесен в Госдуму. Однако катастрофа на алмазодобывающем руднике «Мир» спутала все планы. 4 августа на подземном руднике произошла авария, в результате которой погибло 8 шахтеров, сам рудник вышел из строя с неясной перспективой восстановления. «Мир» давал 11 процентов текущей добычи «АЛРОСА», кроме того, здесь было сосредоточено свыше 35 процентов запасов алмазной руды, в худшем случае все это потеряно безвозвратно, как и свыше одного миллиарда долларов, затраченных на создание этого подземного рудника. Сейчас идет работа комиссии Ростехнадзора по выяснению причин трагедии. Заставит ли Правительство авария на «Мире» отложить реформу отрасли или она все же будет осуществлена в ранее запланированные сроки, покажет дальнейшее развитие событий.

Алмазодобывающий рудник «Мир» в Якутии после аварии 4 августа вышел из строя с неясной перспективой / Фото Юрия Смитюка/ТАСС

7894

Источник: www.pnp.ru

«. Или в Пермь придут китайцы»

В начале марта стало известно, что уровень государственного долга Пермского края за минувший 2014 год вырос почти до 12,5 млрд рублей — то есть в 23 раза. Случившееся с богатым регионом-донором можно объяснить по-разному: как внешними проблемами в виде экономического кризиса, так и внутренними — низкой компетенцией региональных управленцев, от которых зависит бизнес.

В любом случае деньги региону нужны, и есть где их взять. Как удалось выяснить корреспонденту «URA.Ru», по крайней мере драгоценные залежи в пермских недрах по-прежнему ждут, чтобы пришел кто-то рачительный и воспользовался ими.

А это по оценке экспертов десятки миллионов карат самых дорогих в мире алмазов и 15 тонн золота — как минимум. «С середины двадцатого века в Красновишерском алмазоносном районе добыто 6 млн карат, — рассказывает заслуженный геолог РФ, заместитель генерального директора ЗАО „Пермгеологодобыча“ Георгий Морозов, — а можно поднять еще 13 миллионов (один ct — 0,2 г). И это — вполне обоснованная оценка, сделанная несколько лет назад в итоге изучения месторождений, разрабатываемых „Уралалмазом“, и их окрестностей. Моего друга, одноклассника, однокурсника, коллегу и единомышленника Анатолия Рыбальченко тогда, в 1995-м, зазвали на должность заместителя главного геолога этого прииска, а спустя некоторое время он и меня уговорил съездить посмотреть на местные странности. И мы с ним двое суток безвылазно ползали по вскрытому экскаваторами карьеру. Это был не шурфик, не скважина, а свежее обнажение площадью полтора квадратных километра, где все все было наглядно и абсолютно не совпадало с тем, что мы знали о вишерских алмазах».

Эксперты констатируют, что те события 20-летней давности привели к появлению очень убедительной и очень неожиданной туффизитовой версии происхождения уральских алмазов (точнее, алмазов уральского или бразильского типа). Ее противники в научном мире многочисленны, активны, обременены званиями и высокими постами и даже сатиричны, когда именуют гипотезу «туфтизитовой» или «туфтазитовой».

Но как раз она позволила открыть в Пермском крае новый алмазоносный район — Александровский, месторождения которого уже поставлены на баланс и готовы к освоению. Рыбьяковское — с запасом 127,8 тысяч карат и Ефимовское — на 52,4 тысячи. Относительно обоих получены свидетельства об установлении факта открытия.

Выдана, наконец, в 2014-м и лицензия на разведку-добычу — спустя шесть лет после подачи заявки, а не шесть месяцев, как положено по регламентам. Рыбьяковское и Ефимовское месторождения — блистательный результат исследований, проводившихся с 2002 года по инициативе и на деньги олигарха Дмитрия Рыболовлева.

Геологосъемщикам, что называется, подфартило: и дело интересное, и заказчик платит. Создали ЗАО «Пермгеологодобыча», закипела работа, и всего в тот период было выявлено и локализовано 18 алмазоносных объектов на территории протяженностью от Промыслов Горнозаводского района на юге до чердынского Ныроба на севере. Все — аналогичного туффизитового генезиса.

Причем алмазы были обнаружены на всех семи участках, где брались крупнообъемные пробы. Установленная в ходе съемки суммарная прогнозно-ресурсная база, согласно опубликованным цифрам, составляет 5,3 млн карат, не считая 13 млн карат, фактически брошенных сейчас на площадях объявленного банкротом «Уралалмаза». И пусть даже эти оценки завышены, но речь-то идет об особых камнях — круглых. Не якутских, с валовой стоимостью в полсотни долларов за карат, а пермских, продающихся на порядок дороже, за $500. Арифметика простая: 10 млн карат, умноженные на 500, могут принести 5 млрд долларов.

«Мы в Александровске можем открыть второй „Уралалмаз“ — было бы к тому чье-нибудь намерение, — говорит Георгий Георгиевич, — только гораздо более технологичный, современный, простой. Материалы геологические для этого проработаны. Вишера была сложнее. А здесь — все рядом. Железная дорога практически под боком — 40 км не проблема. Твердая дорога есть, ЛЭП-500 проходит.

Это не Красновишерск зековских времен начала 50-х, где первые пробы вывозили зимой на санях. Сейчас запустить все это — что на Вишере, что в Александровске — абсолютно реально. Даже в Горнозаводске, где объекты у нас не завершены, не доведены до стадии оценки, получены алмазы, и хорошие. Коммуникационно, инфраструктурно сейчас все лучше, чем в 60-70-х.

Дороги разве только стали похуже — не ремонтировались. И все, что касается постановки разведки и подготовки к добыче, можно развернуть за год — полтора — два. Ведь разведка уже может содержать элементы добычи. Можно брать крупнообъемные пробы промышленного типа и уже хотя бы частично окупать разведку текущими находками алмазов».

Кроме того, неподалеку расположена и давно известная россыпь на реке Чикман, запасы которой в четыре, а то и в пять раз больше, чем у Рыбьяковского месторождения. За разработку Чикмана пока никто не брался, поскольку считается, что камень там мелкий — 45-47 мг, тогда как средний вишерский — где-то полкарата, а как-то попался и 35-каратник.

Но есть рядом еще четыре участка, где работы ведет команда владельца и председателя совета директоров ОАО «Александровский машиностроительный завод» Геворга Меграбяна, входящего в первую сотню лидеров армянской диаспоры. Специалисты-геологи у него трудятся, по утверждению Георгия Морозова, очень хорошие, и алмазы там идут весьма достойные. Так что эта концентрация в одном месте, во-первых, коренных месторождений, сейчас принадлежащих Дмитрию Рыболовлеву, во-вторых, россыпи Чикман, в-третьих, «квартета» Меграбяна, дает Александровску очень неплохие перспективы для ближайшего стремительного развития. И суммарные промышленные запасы всех объектов такого куста достигнут примерно миллиона карат, а разведка и добыча будут относительно дешевы благодаря наличию транспортной инфраструктуры и энергетических сетей. Так что для города может наступить совсем иное время, когда недавнее отключение света на всех улицах за долги муниципалитета будет восприниматься не как угроза, но как исторический анекдот.

«В свете освоения нового Александровского алмазоносного района совсем иначе видятся роль и судьба прииска „Уралалмаз“, — считает заслуженный геолог РФ, первооткрыватель Георгий Морозов. — В последние годы там практиковали замечательное начинание — компактные и очень энергосберегающие СОФы, сезонные обогатительные фабрики. И владеют всем необходимым опытом, а также соответствующими знаниями и навыками люди, которые сейчас остались в Красновишерском районе не у дел, обогатители.

Это наиболее ценные кадры, лишиться которых для края очень нежелательно. Сегодня запустить разведочную стадию под Александровском — это год —полтора — два. При наличии либо конкретных инвесторов, либо рабочей инициативы краевой власти.

С другой стороны, если, как всегда, не надо будет ничего и никому, то и алмазы сами из земли не полезут, и красновишерские специалисты через два — три — четыре года будут потеряны, как и обогатительные установки. А вообще не исключено, что могут прийти, например, китайцы: купят у владельца Рыбьяковское и Ефимовское месторождения и появятся. Свято место пусто не бывает».

Последние события только подтверждают процитированную русскую идиому. Например, Георгий Георгиевич достаточно твердо исключил вероятность появления возле прикамских алмазов соседей-свердловчан: не их профиль.

Зато золотопромышленники, мол, из них знатные, что подтверждает и директор Естественнонаучного института ПГНИУ, доктор геолого-минералогических наук Владимир Наумов: «Артели Свердловской области, в отличие от пермских, сумели сохранить кадровый состав специалистов, способных грамотно вести разработку россыпей, развивают производство добычи рудного золота. Начинать все с нуля, с обучения персонала добыче золота, в Пермском крае сегодня никто не будет, а завтра и возможности не останется.

Утеряны традиции, опыт и практика. Единственно возможный вариант развития золотодобычи в Прикамье — привлечение современных компаний, имеющих опыт, обученный персонал, культуру производства, технические возможности и способных добывать металл».

В полном соответствии со словами ученого не так давно стало известно, что на прежнюю вотчину «Уралалмаза». золотую россыпь на речке Саменка в Красновишерском районе, нацелилось екатеринбургское ООО «Уральская горная компания». Пермских же потенциальных интересантов предложение поучаствовать в борьбе за лицензию не вдохновило.

В прошлом десятилетии всего два местных предприятия вели в Прикамье золотодобычу — тот же «Уралалмаз» и горнозаводское ООО «Старатель». Хотя даже в те благословенные дни количество намываемого ежегодно желтого металла составляло всего от десятка до сотни кило, тогда как до революции на красновишерском севере мыли за год по 900 кг, а артелям Свердловской области на восточном склоне Урала сейчас места не хватает. Казалось бы, у соседей есть 314 тонн разведанных запасов, но из них активных, на которые можно взять лицензию, которые не обременены ограничениями использования, менее 10 процентов. Этим и объясняется интерес свердловчан к Прикамью.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны — коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!

Подписаться

На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Источник: ura.news