Благородный металл: золото Шайтанки и Билимбая

Золото на Среднем Урале впервые обнаружил раскольник Ерофей Марков в 1724 году. О своей находке он доложил в горную коллегию, но искать золото тогда не Урале еще не умели – на указанном месте золота не нашли. Маркова заподозрили в обмане. Для Маркова дело могло кончится плохо, но перепробовав несколько способов власти все же золото нашли. Это послужило толчком к организации Березовских промыслов, а затем и Березовскому золотодобывающему комбинату, в состав которого входил и рудник Пильная Первоуральска.

______________________________

__________________

Относительно всего, что связано с золотодобычей на Среднем Урале существует масса вопросов, Есть даже разночтения по поводу даты ее начала. Так в книге Весновского В.А. «Очерки уральской золотопромышленности», изданной в 1898 году сообщается, что Ерофей Марков нашел золото в мае 1724 года. Во многих же современных изданиях указана дата 1745 год.

Золото Северной реки

По данным того, же Весновского жильное золото начали разрабатывать на Урале с 1754 года, а россыпное лишь с 1774 года, и то эпизодически. Серьезную добычу россыпного золота начали после того как штейгер Березовского завода Брусницын, ища самородок, наткнулся на пески давшие за 40 дней работы 1,23 кг россыпного золота.

В 1822году начинается разработка золотых россыпей в Билимбаевском заводе, а в 1823 году — на Шайтанском.

Как пишет В. А. Волков, владельцы Шайтанских заводов Матвей Филатович Ярцев и его сыновья активно взялись за освоение нового дела. Было организованно 9 приисков. Первый и самый крупный из них – Мариинский – располагался в долине реки Извязной (Известной).

Еще один прииск – Богатый – находился на склоне горы Мокрой и оставил свое название потомкам благодаря логу, который спускается к речке Ельничной с правой стороны в 400-500 метрах ниже плотины Пильненского пруда. В пруд с правой стороны впадает Симонов ложок, берущий свое начало на склоне горы, где с другой стороны находится исток речки Выдерки. Здесь существовал еще один прииск: Симоновский или Выдерка.

По его данным, с 1823 по 1885 г. на Шайтанских приисках было добыто 257 пудов 23 фунта 16 золотников и 24 доли драгоценного металла (4219,277 кг).

Большая золотодобыча не приносила простым работникам богатств. Наоборот, на приисках и рудниках царили дикая нищета и пьянство.

Как пишет Весновский огромные прибыли золотодобытчиков не стимулировали их к механизации добычи и созданию нормальных условий труда.

О «дедовских способах добычи он писал:

«При таких огромных барышах, уральским золотопромышленникам, разумеется, можно игнорировать всякий новшества».

Между тем, в уральской золотой промышленности на Урале было занято порядка 50 тысяч человек.

Как писал Весновский, на приисках и рудниках чудовищные условия труда, отсутствие медицинской помощи, грязь, холод, детский и женский труд и пьянство. Как среди мужчин, так и среди женщин.

Золото Урала Ural Gold

«Пили все, от мала до велика!» — возмущался Весновский.

А вот как описывал такое пьянство писатель Д.Н. Мамин-Сибирякв романе «Золото»:

– Да что тут говорить: выставляй прямо четверть. – бахвалился входивший в раж Мыльников. – Разве золото без водки живет? Разочнем четверть, – вот тебе и золото готово. Простые рабочие, не владевшие даром «словесности», как Мыльников, довольствовались пока тем, что забирали у городских охотников задатки и записывались зараз в несколько разведочных партий, а деньги, конечно, пропивали в кабаке тут же. Никто не думал о том, чтобы завести новую одежду или сапоги. Все надежды возлагались на будущее, а в частности на Кедровскую дачу.

В романе «Дикое счастье» на прииске спиваются не только рабочие, но и сыновья золотопромышленника.

Как пишет В.А. Волков, на рубеже 19-20 вв. по инициативе заводовладельцев Василия Павловича и Сергея Павловича Берг началась добыча химического золота (амальгамация) путем повторной обработки химикатами уже промытых песков и руд. Известно, что в 1914 г. таким способом было получено дополнительно более пуда драгоценного металла.

К концу XIX века добыча уральского золота начала падать – на первое место по золотодобыче вышла Восточная Сибирь.

Добыча золота в империи в 1893 году:

Восточная Сибирь – более 29 тонн.

Урал – более 12 тонн.

Западная Сибирь – около 3 тонн.

По мнению Весновского золотые месторождения были богаты, но добывалось только «легкое» золото, которое не требовало механизации труда.

Механической промывкой добывалось только 30 процентов золота на Урале. Остальное – вручную.

После этого времени доля добычи россыпного золота начинает падать (до 25 процентов), а рудного – расти (до 75 процентов).

К революции и гражданской войне по данным советских исследователей на Урале было добыто 750 тонн золота.

Сколько из них было добыто в окрестностях Билимбая и Шайтанки – сказать сложно.

Первоуральский краевед XIX века Александр Топорков писал:

«Кроме того, некоторые жители занимаются старательскими работами на золотых приисках, артелями в 5 – 10 человек, получая за золотник (4,266 грамма) промытого из песков золота от заводской конторы от 2 руб.25 коп. до 2 руб. 40 коп. Плата, по условиям труда, не особенно большая, а потому между старателями сильно распространена тайная продажа вымытого золота в чужие руки, при чем получается от 5 до 5 руб. 50 коп. за золотник. Некоторые отправляются весною на прииски других владельцев, которые при найме на работу, дают вперед деньги, да и цены чуть ни в двое большие, с продовольствием от нанимателей».

После Октябрьской революции добыча золота в Первоуральском районе значительно возросла. Образовался целый поселок старателей. Но об этом «Толкучка» расскажет в следующий раз.

Газета «Толкучка» от 18.10.2019

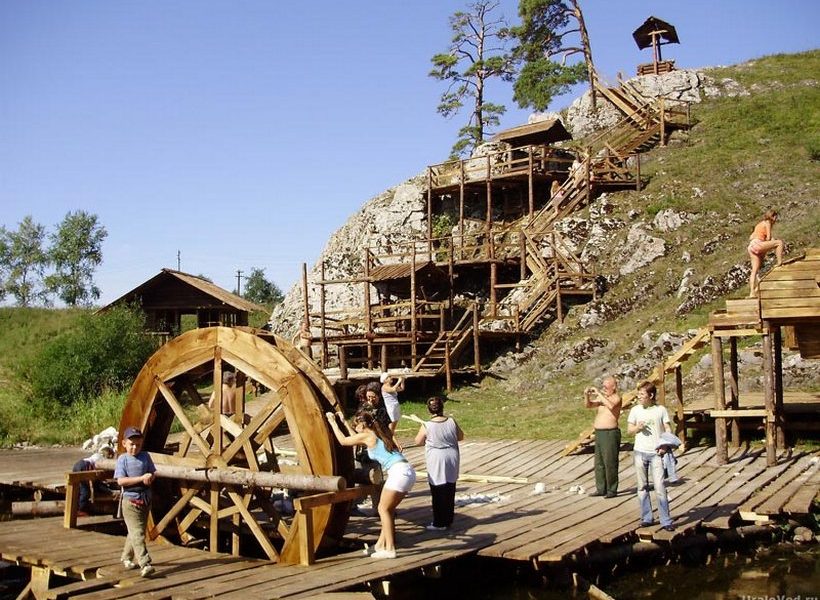

На фото: декорации к фильму «Золото» по произведениям Д.Н. Мамина-Сибиряка в деревне Каменка Первоуральского ГО

Источник: gusev-a-v.livejournal.com

ДРЕВНЕЕ ЗОЛОТО УРАЛА

Исследования по золоту и платиноидам в археологических памятниках проводятся в Институте минералогии УрО РАН совместно с Южно-Уральским государственным университетом с 2008 г. Что касается золота, это продолжение работ, выполненных геологами и археологами производственных, учебных и научных организаций Урала. Широко известны многочисленные старинные и современные разработки, в том числе в Миасской золотой долине, где был найден самый большой в России самородок «Большой треугольник». А вот месторождений платиноидов (платины, осмия, рубидия, иридия, палладия, родия) на Южном Урале нет. Основные их месторождения расположены в Платиноносном поясе Среднего Урала. Южнее встречаются лишь примеси платиноидов в некоторых золотых россыпях.

Факт использования благородных металлов в древности установлен при изучении курганов эпохи бронзового и раннего железного века — были найдены богатые погребения, в том числе с уникальными золотыми изделиями. О связи золота с платиноидами свидетельствуют микровключения этих минералов в золотых предметах, однозначно указывающих на добычу металла из россыпей. Изучение микровключений, выполненное автором с коллегами, позволило установить тип разрабатывавшихся в далеком прошлом россыпей. Для исследований применялись оптические и электронные микроскопы, рентгеноспектральные и рентгенофлуоресцентные анализаторы. Источники благородных металлов мы определяли при помощи индикаторов — гистограмм пробности и сопоставительных диаграмм состава изделий из археологических памятников, самородного золота коренных и россыпных месторождений.

Золотоносные курганы

Золотые изделия были обнаружены в курганах разных эпох — от бронзового до раннего железного века. Наиболее крупными являются «золотоносные» Филипповские курганы в 100 км к западу от Оренбурга. Вблизи них, на западной границе Казахстана расположен уникальный курган Таксай. В Челябинской области известен ряд курганов с золотым инвентарем, в том числе Кичигинские, Магнитный и др.

Наиболее изучены Филипповские могильники, в которых были погребены представители скифской знати. Некрополь Филипповка I насчитывает 29 курганов высотой 5–8 м и диаметром 40–80 м. Раскопки кургана № 1, проведенные в 1986–1988 гг. под руководством уфимского археолога А.Х. Пшеничнюка, увенчались находкой прекрасного золотого инвентаря из непотревоженного погребения.

Золотые изделия экспонировались во многих музеях Европы и США. Особенно впечатляют фигуры оленей, сделанные из дерева и обшитые золотой фольгой (фото вверху). Размеры этих фигур 30–50 см, и они заполняют целый зал в Археологическом музее Уфы.

В 2013 г. для предотвращения работ «черных археологов» проведены раскопки восточной полы кургана под руководством Л.Т. Яблонского (Институт археологии РАН). Здесь была обнаружена не тронутая грабителями могильная яма глубиной 4 м, в которой была погребена женщина. Ее одежда украшена штампованными нашивками из золотого листа, изображающими цветы и хищников, терзающих сайгаков.

На территории Челябинской области известны «золотоносные» курганы близ Южно-Уральска и Магнитогорска. В первом случае это Кичигинский некрополь, состоящий из 12 курганов диаметром 14–35 м и высотой до 1,5 м. Интересной особенностью могильных сооружений являются красноватые пятна прокала и шлаков от погребальных костров.

Земляные конструкции были покрыты панцирем из обломков камня. Захоронение женщины украшено золотой гривной, бисером и листочками золотой фольги. Основой гривны является бронзовый прут, который обвит золотым листом. Захоронение мужчины сопровождалось воинским снаряжением (луком и стрелами, помещенными в специальный чехол — горит) и золотыми бляшками.

Некрополь Магнитный состоит из 30 грунтовых сооружений высотой до 2 м и диаметром 25–30 м. Основное погребение находится под западной полой кургана, поэтому осталось нетронутым, несмотря на неоднократные поиски, предпринятые грабителями. Останки женщины богато украшены золотыми бусинами, подвесками, полусферическими, биконическими и треугольными бляшками. Набор бронзовой и стеклянной посуды аналогичен позднеримским древностям Восточной Европы. Это самые восточные из известных находок римских предметов — вот куда доходили изделия из Римской империи!

Микровключения платиноидов

В результате минералогических исследований, выполненных в Институте минералогии УрО РАН, впервые получена информация о микровключениях платиноидов в изделиях из археологических памятников Урала и других регионов Центральной Евразии — Алтая, Тувы, Туркменистана и Приазовья. Ранее подобные им обнаруживались в золотых предметах из Ирака, Египта, Турции.

Платиноиды относятся к минералам элементов платиновой группы (ЭПГ) и представлены металлами системы Os–Ir–Ru–Rh–Pt. Они обычны в россыпях золота, приуроченных к гипербазитам — глубинным породам, формировавшимся в мантии Земли. В россыпи платиноиды попадали при эрозии коренных проявлений ЭПГ. Эти же минералы составляют микровключения платиноидов в древних золотых изделиях, чем и вызван интерес к ним археологов.

Причиной присутствия платиноидов в микровключениях является их высокая хрупкость, что приводило к образованию микрочастиц размером 1–30 микрон. Они не могли быть извлечены из россыпного материала и попадали вместе с золотым песком в плавильные агрегаты. Высокая химическая устойчивость обеспечила сохранность большинства этих частиц в золотом расплаве.

Изучение микровключений позволило установить типы россыпей, из которых добывалось золото. Первый тип связан с зонами развития золотоносных гипербазитов, содержащих вкрапления платиноидов. Второй представлен россыпями, образовавшимися при разрушении гипербазитов под воздействием гранитоидов.

Молодежная научная школа «Геоархеология и археологическая минералогия-2015»

Вопросы добычи и использования благородных металлов в древности стали одной из тем Молодежной школы, прошедшей в этом сентябре в Миассе. Она была организована Институтом минералогии УрО РАН и Миасским филиалом Южно-Уральского университета на средства Российского фонда фундаментальных исследований. Среди прочих тем едущее место заняла «Рудная геоархеология благородных металлов» — новое научное направление, основанное на использовании методов геологии и минералогии для определения источников металлических руд и особенностей их использования в древности.

В основном доклады были посвящены золотым изделиям из археологических памятников Южного Зауралья, Приуралья и Западного Казахстана, датируемых ранним железным веком — VI в. до н.э. — III в. н.э. Наиболее часто использовалось высоко- и весьма высокопробное золото, несколько реже золото средней пробности. Низкопробное золото почти не использовалось, не говоря уже об электруме. Это показало изучение состава золота из Филипповских, Таксайских, Кичигинских могильников. В работах активно участвуют молодые ученые Института минералогии Иван Блинов и Максим Анкушев (фото вверху на этой стр.), сотрудничающие с археологами из нескольких организаций Урала и Западного Казахстана.

Помимо уральских проблем на заседаниях обсуждались вопросы добычи золота и золотоносности курганов на Алтае, в Туве, Казахстане. Обнаружилось много общего в добыче металлов и в погребальных комплексах. Сибирские захоронения отличает широкое использование каменных глыб для покрытия курганов.

Важный вопрос, связанный с рудной геоархеологией, — палеометаллургия, о чем свидетельствуют находки древних металлургических шлаков. При изучении находок из поселения Каменный Амбар возле г. Карталы выявлены расплавные включения медистого золота, аналогичного по составу рудам месторождения Золотая гора (Карабаш). Золотая минерализация этого месторождения уникальна и не имеет аналогов в других рудных районах Урала и Сибири, что позволяет высказать предположение об этом источнике металла для древних металлургов. Расстояние в 200 км не было для наших предков помехой.

Заседания школы сопровождались экскурсией в музей Ильменского государственного заповедника. Участники познакомились с экспозицией, представляющей не только минеральные богатства Урала, но и археологию, экологические проблемы нашего края. На нижнем снимке — сотрудница Челябинского государственного педагогического университета Полина Медведева во время экскурсии в музей.

С материалами совещания можно ознакомиться на сайте Института минералогии УрО РАН (htpp://meetings.mineralogy.ru/?LinkID=100). Полученные данные были использованы в популярной лекции, прочитанной автором для старшеклассников Миасса (Запись видеолекции http://video.mineralogy.ru/video/reports/album/287).

Дальнейшие поиски дадут новые сведения о способах разработки в древности золоторудных и россыпных месторождений Уральского складчатого пояса, о расположении ювелирных мастерских, признаках отличия привозных и местных изделий. Мы приглашаем к сотрудничеству археологов из научных центров и организаций Урала, Сибири, Казахстана.

В.В. ЗАЙКОВ, профессор, главный научный сотрудник Института минералогии УрО РАН

Источник: www.uran.ru