Почти 95% золота, промышляемого на территории России, извлекается на территории 15 регионов, территориально размещённых в Сибири и на Дальнем Востоке. Наибольшая доля добычи золотого металла приходится на отработку коренных месторождений, но россыпная добыча имеет не меньшее смысл. Золотодобывающая отрасль России основана именно на россыпных месторождениях: наша край является бесспорным мировым лидером по добыче именно россыпного золота. Золото Сибири, основная доля которого приходится на Красноярский край, Иркутскую область и Алтай, позволяет оставаться России лидером по добыче золотого металла.

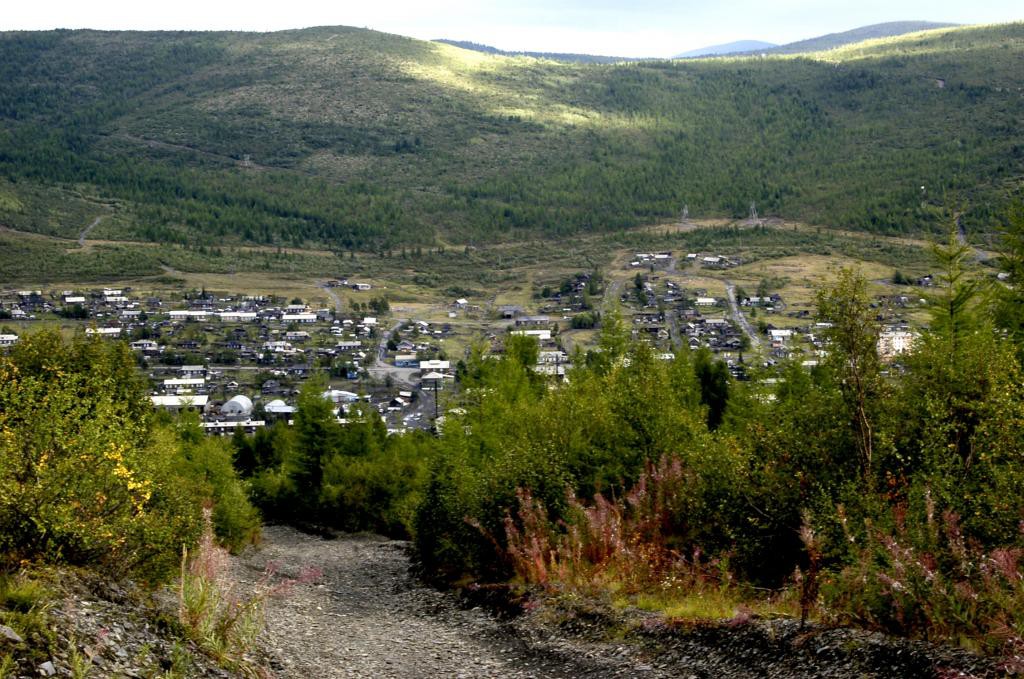

Золотая лихорадка в Сибири

Золотая лихорадка на сибирских землях завязалась в первой половине 19 века, толчком к массовой добыче драгоценного металла всеми желающими сделался указ 1812 года о том, всем российским подданным предоставляется право разыскивать руды драгметаллов и заниматься их разработкой с условием оплаты подати в государственный бюджет. Добыча золотого металла в Сибири началась с освоения территорий на реке Сухой Берикуль, вящие деньги в разведку этих мест вложили виноторговцы Поповы.

Золотой запас. Как в Сибири золото добывают

В течение вытекающих лет были открыты месторождения золота на Мокром Берикуле и иных притоках реки Кии, в Салаирском кряже, в Красноярском и Минусинском округах Енисейской губернии. Немногим запоздалее началась разработка золотых месторождений в Западном Забайкалье. На протяжении 19 столетия развитие земель Енисейской губернии во многом происходило благодаря распространению золотодобычи: в эти годы возросла численность народонаселения, получила развитие торговля, наметились сдвиги в транспортном извещенье.

Успешная добыча золота в Сибири заслужила внимание зарубежных геологов, какие стали искать территории, схожие по геологическим и геоморфологическим приметам с золотоносной сибирской зоной. По итогам исследований в середине 19 столетия было найдено золото на территории американской Калифорнии, где завязалась своя «золотая лихорадка».

К концу 19 века сибирская золотая лихоманка пошла на спад. Подобное явление был связано с тем, что огромная доля прибыли от золотодобычи вывозилась промышленниками и вкладывалась в пароходство и торговлю, а не оставалась в области. Значительный отток капитала привел к тому, что к 20-м годам прошедшего века добыча солнечного металла из недр Сибири остро упала, с приходом советской власти частная золотодобыча на этих территориях была целиком ликвидирована.

На сегодняшний день крупнейшей компанией, осваивающей золотые резервы Сибири, является предприятие «Полюс Золото» — лидер российского и всемирного рынков драгметаллов. Компания ведет работы на известнейших месторождениях Красноярского кромки и Иркутской области, в том числе на почти сотне россыпных месторождений, размещённых в бассейне реки Витим.

Сидящие на золоте | НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ

Добыча металла в Иркутской районы

Наибольшая часть добычи золота в Иркутской области сосредоточена в Бодайбинском зоне, здесь извлекается более 90% всего золота, добывающегося в регионе. За полторы сотни лет разработок тут добыто 1,2 тысячи тонн желтого металла. Золотодобыча является ведущим курсом работы региона и составляет в стоимостном выражении более половины от всех промышляемых минералов. Иркутская область лидирует по добыче россыпного золота в России, рудные месторождения разработаны в меньшей степени. С их освоением специалисты вяжут дальнейшее развитие золотодобывающей отрасли региона.

До 2000-х годов каждогодняя добыча золота в Бодайбинском районе составляла чуть немало 10 тонн, которые состояли преимущественно из россыпного золота. В заключительные два десятилетия объемы добычи стабилизировались на более высокой оценке, достигнув показателя почти в 15 тонн желтого металла. В ближайшие годы планируется существенно увеличить добычу аурума за счет освоения рудных месторождений.

Одним из популярнейших месторождений, территориально относящихся именно к Бодайбинскому району, является месторождение Сухой Лог, какое относится к числу уникальнейших мест добычи золота в России. Тут сосредоточена огромная часть запасов, составляющих золото Сибири.

Деятельные работы по освоению Сухого Лога начались в 60-х годах прошедшего века, когда геологи исследовали геохимическую аномалию места и проанализировали образцы пород. Подготовка месторождения к последующей эксплуатации взяла много лет и потребовала больших денежных вложений, но затраты очутились оправданы. На сегодняшний день Сухой Лог является крупнейшим рудным месторождением золота не лишь России, но и мира. Золоторудный гигант можно назвать национальным достоянием края, способным оказать решающее влияние на объем добычи золотого металла в государственных масштабах.

Кроме Сухого Лога для золотодобычи в Иркутской районы большое значение имеют следующие месторождения:

- Западное, находящееся рядышком с Сухим Логом и аналогичное ему по типу залегающих руд;

- Чертово Корыто, относящееся к Бодайбинскому зоне и имеющее прогнозный объем запасов в размере 226 тонн металла;

- Вернинское, образует с месторождениями Первенец и Западное целый рудный узел, который характеризуется большими перспективами в плане рекогносцировки новых запасов.

Золото Сибири в Иркутской области представлено также Желтуктинской и Верхне-Кевактинской перспективными площадками, участками Бабушкин, Останцовый, Долевой, Копыловский, Вознесенкий и Ходоканский, а также Уряхским рудным полем.

При сохранении подходящей ситуации в золотодобывающей отрасли и с учетом запуска горно-обогатительного комбината в Сухом Логе, Иркутская район через 10-20 лет может выйти на показатели добычи металла в 50 тонн каждогодне, вытеснив с первой строки рейтинга золотодобывающих регионов Красноярский кромка.

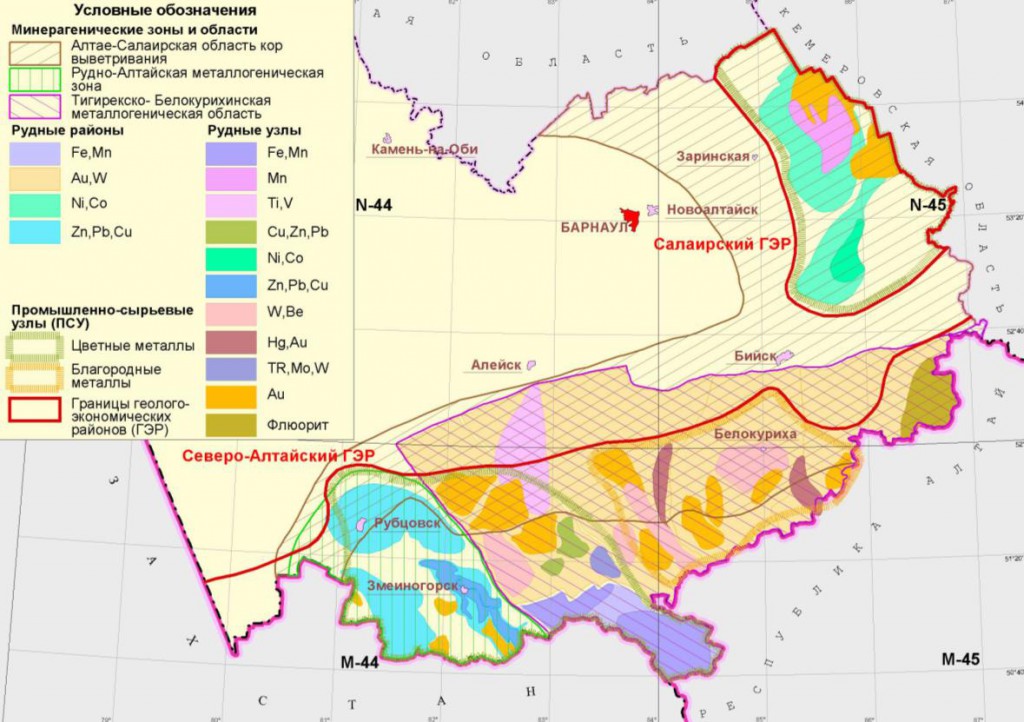

Золото Алтая

Добыча золота на территории Алтая ведет свою историю с 18-19 столетий, когда в этих местах его вместе с серебром выплавляли для царской казны. С приходом советской воли добыча золотых запасов здесь практически прекратилась и являлась лишь фрагментарно, несмотря на большой потенциал рудных залежей цветных металлов. Юго-западные территории, оставшиеся в составе России после распада СССР состоятельны не только золотом, серебром и медью, но и редкими и рассеянными элементами, извлечение каких в будущем может принести существенные экономические выгоды.

Россыпная добыча золота возобновилась на Алтае в 80-х годах, когда за дело взялись старательские артели, но характеризовалась небольшими объемами. К 1995 году удалось добиться показателя всего лишь в 135 кг. Для возобновления промышленной добычи руды потребовалось еще возле десяти лет. На сегодняшний день, благодаря введению в действие нынешнего производства в Рубцовском районе и открытию нескольких рудников, в том числе на Корболихинском месторождении, Алтай возвращает себе утерянные позиции в золотодобывающей отрасли. Развитие ситуации способствует освоению непочатых залежей полиметаллических руд.

Карта залежей полезных ископаемых на Алтае.

Почти все месторождения здоровых ископаемых сосредоточены на южных и восточных территориях региона. Резервы золота относятся к Северо-Алтайскому золотоносному поясу и включают в себя несколько металлогенических зон. На сегодняшний день на Алтае разрабатываются месторождения россыпного золота, полиметаллов, подземных вод и стройматериалов. Перспективным курсом остается освоение коренных месторождений желтого металла.

Добыча россыпного золота в Алтайском кромке дает всего лишь несколько десятков килограммов солнечного металла, увеличение объемов вероятно только за счет разработки рудных месторождений. Одним из приоритетных пунктов проведения работ остается Тополинское рудное поле, имеющее площадь в 96 квадратных километров и характеризующееся прогнозными резервами золота в размере 50 тонн.

Будущее золотодобычи на Алтае специалисты неразрывно вяжут с поиском и освоением рудных месторождений, разработка которых позволит повысить объемы извлекаемого драгметалла до 1,5 тонн в год.

Инвестиции в золотые залежи Сибири

В заключительные годы инвестиции в золотодобывающую отрасль Сибирского федерального округа приметно увеличились. Наравне с регионами, являющимися лидерами добычи золотого металла, интерес инвесторов вызывают участки, расположенные на Алтае и в Кузбассе. В течение лета 2015 года здешние органы государственной власти, курирующие вопросы недропользования, прочертили более 10 аукционов на выкуп прав на использование состоятельных полезными ископаемыми участков.

Наибольшая часть этих участков размещена в Кузбассе. Запасы драгоценного металла в этом регионе несравненны с залежами угля, который здесь называют «черным золотом». Добыча золота имеет в Кузбассе перспективный нрав. По прогнозам геологов, в кузбасских землях хранится до 500 тонн золотого металла, но эта оценка остается неподтвержденной.

На сегодняшний день осуществляется добыча россыпного золота с поддержкой драг, проходящих по дну рек. Таким способом извлекают металл на территориях близ Спасска и на Усе. Новоиспеченные россыпные участки, которые были переданы в распределенный фонд, имеют резервы почти в 800 кг, прогнозные ресурсы характеризуются цифрой в два раза вяще.

Стадию подготовки к торгам проходят сейчас еще три участка. Труд на двух из них осложняется тем, что кроме золота они содержат огромные резервы угля, а третий богат не только россыпным золотом, но и рудой. Прогнозные объемы руды этой территории оцениваются специалистами в 12 тонн металла. Освоение этих новоиспеченных участков займется компания, которая выиграет аукцион осенью 2015 года.

Заинтересованность к кузбасскому золоту ежегодно растет. На сегодняшний день тут открыто полторы сотни золотых месторождений, наибольшая доля которых относится к россыпному типу. Внимание к разработке как россыпных, так и рудных месторождений проявляют и здешние компании, и добывающие гиганты соседних регионов. Предприятия Красноярского кромки и Иркутской области всерьез интересуются залежами золота на Кузбассе, добыча каких уже сейчас ежегодно дает более тонны желтого металла.

Золото Сибири составляет основу золотодобывающей области России. Регион обладает высоким потенциалом по наращиванию объемов добычи как за счет труды на уже разведанных известных месторождениях Красноярского края и Иркутской районы, так и за счет поиска и освоения рудных месторождений Алтая и Кузбасса. Алтайские и кузбасские земли, состоятельные золотом и другими важнейшими полезными ископаемыми, представляют максимальный интерес со стороны инвесторов в расчете на будущие доходы, так как геологическая рекогносцировка подтверждает наличие здесь и золота, и угля, и редких полиметаллов.

Источник: bankhys.ru

Россыпные месторождения золота Западной Сибири

За последние несколько лет положение в золотодобывающем секторе Западносибирского региона начинает улучшаться и выходить на гораздо более качественный уровень.

Эта тенденция обусловлена несколькими факторами.

Во-первых, это связано с кризисом в угольной отрасли, что заставило некоторые угольные компании и их подрядчиков, находящихся в данном регионе, обратить внимание на добычу золота как на прибыльный бизнес и быстро перепрофилироваться, перебрасывая свои активы в это новое для себя направление.

Во-вторых, уже работавшие до этого золотодобывающие компании поменяли свою стратегию и отношение к добыче золота, активизировались процессы привлечения инвесторов с хорошими финансовыми возможностями, налицо внимание крупных золотодобывающих компаний из основных золотодобывающих провинций к данному региону.

В-третьих, рост доллара, соответственно рост золота в рублевом эквиваленте, также играет не последнюю роль.

Все это позволило улучшить финансовый климат и обзавестись новыми современными горнодобывающими комплексами, что, в свою очередь, позволило повысить объемы переработки и качество извлекаемого металла, а также вовлечь в разработку ряд новых месторождений.

Один из примеров: группа специалистов одного крупного предприятия, перебравшихся из Бодайбинского района в Кемеровскую область, смогла организовать промывку песков круглогодично, что в корне поменяло взгляд на ведение горных работ и позволило улучшить всю экономику предприятия.

Объемы добываемого золота 10-20 лет назад в Алтайском крае, Кемеровской области и Новосибирской области не превышали 500 кг на все три административных единицы.

За последний год в Алтайском крае (с корами выветривания) добыча составила более тонны, в Кемеровской области — более 800 кг, в Новосибирской области — около 500 кг.

Объемы добываемого металла увеличились за последнее время практически в пять раз. Тенденция роста добычи золота сохранится, т.к. в ближайшее время будут запущены под разработку еще ряд крупных объектов региона.

Для инвестиционного проекта предлагается два очень неплохих россыпных месторождения данного региона (Алтайский край), это р. Быстрая и р. Ануй. Рассматривать их можно как в отдельности, так и в целом, как один проект.

Река Быстрая

Данное месторождение в свое время было поделено на две части («нижнюю» и «верхнюю»). Было выдано две лицензии на разработку.

Нижняя часть месторождения считается отработанной в 90-х годах. Добыча достигала 50-70 кг металла за сезон.

Балансовых запасов по данной лицензии числилось 82 кг, в реальности было добыто 286 кг. То есть коэффициент намыва к разведанному составил 3,5.

Отработка месторождения проводилась промприбором типа ПГШ-III-30 без дополнительного обогащения, что вело к большим потерям мелкого золота. В дальнейшем новосибирской компанией ЗАО «Итомак» было проведено изучение гале-эфельной массы данного месторождения, содержания в гале-эфелях составило в среднем более 300 мг/м3.

По второй лицензии данного месторождения работы практически не проводились, добыча была начата с нижнего участка на забалансовых запасах, где коэффициент намыва оказался гораздо выше к разведанному.

Согласно протоколу заседания Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых и последней отчетности формы 5 гр., балансовые запасы по данной лицензии составляют С2 — 271,0 кг при среднем содержании 608 мг/м3 с объемами песков 445,7 тыс. м3. Средняя мощность песков составляет 1,5 м, средняя мощность торфов 4,5 м.

Река Ануй

Запасы на данном месторождении согласно выданной лицензии составляют: категории С1 — 190 кг, С2 — 60 кг. Прогнозные ресурсы более 800 кг. Лицензия выдана сроком на 15 лет до 2028 года.

Месторождения находятся вблизи друг от друга, на расстоянии 15 км. Инфраструктура района хорошо развита, хорошая транспортная развязка, подъездные пути подходят к месторождениям и связывают их с населенными пунктами, так же как и линии электропередач. Район неплохо обжит.

Мерзлота полностью отсутствует, промывочный сезон может составить более 200 дней. Весенние паводки при правильном ведении горных работ не будут мешать разработке россыпей.

На данный момент все работы на месторождениях приостановлены из-за нехватки финансовых средств, а также нежелания самих владельцев данных месторождений осуществлять работы.

Если рассматривать вместе два месторождения, то общие запасы на сегодня составляют: С! — 190 кг, С2 — 330 кг. Прогнозные ресурсы более 800 кг. При правильном подходе, организации работ и своевременном финансировании на данных месторождениях можно добиться очень приличных результатов с минимальными затратами по сравнению с Северо-Восточными золотодобывающими провинциями, где месторождений с таким коэффициентом вскрыши и горно-геологическими условиями просто не осталось.

П.А. Бобровский — горный инженер

Опубликовано в журнале «Золото и технологии» № 2(28)/июнь 2015 г.

Источник: zolteh.ru

Где добывали и добывают россыпное золото на юге Иркутской области

В Иркутской области добывается более 20 тонн золота в год. Большая часть добычи приходится на северный Бодайбинский район. Именно там сосредоточены крупные предприятия, добывающие тонны золота.

Территория юга Сибирской платформы является «золотым окаймлением» (по В. А. Обручеву), протягивающимся на тысячи километров от Енисейского кряжа на западе до Алданского щита на востоке, вдоль структур Краевого шва (Краевая золотоносная провинция). На всем протяжении этой структуры отмечаются многочисленные проявления и месторождения россыпного и рудного золота.

Изучая историю открытия месторождений золота в Иркутской области, следует отметить, что перспективы ее золотоносности далеко не исчерпаны. Многие открытия золотых объектов первопроходцами Сибири забыты или остались неизученными, имеются лишь отдельные упоминания о золотых долинах, ручьях, участках, некоторые из которых обросли легендами.

Анализируя многочисленную литературу (изданную, фондовую и Центрального архива) по золотоносности Иркутской области, автор статьи попытался систематизировать эти материалы и рекомендует заново пересмотреть перспективы некоторых районов (участков) на россыпное и коренное золото.

В настоящей статье приведены данные о золотоносности отдельных участков, площадей Иркутской области, которые на настоящее время забыты или недооценены, и могут заинтересовать геологов или спонсоров, желающих заниматься поисками и разработкой россыпных и золоторудных месторождений, а также рассматриваются направления дальнейших исследований.

Краткая история изучения золотоносности Иркутской области

Работы на россыпное золото

Поисковые работы на золото на юге Сибирской платформы начали проводиться с начала XIX века. В 1825 г. на территории Иркутской губернии губернатор Восточной Сибири, тайный советник Александр Лавинский принял решение о поисках золота в Иркутском округе, после чего были начаты казенные поисковые работы. Уже в 1827 г. была обнаружена первая россыпь по Ангаре в 85 км ниже по течению от Иркутска, вблизи деревни Филипповки. Содержание золота по Филипповской россыпи — 0,1–0,9 г/м 3 (по Н. О. Саблину).

В 1827 г. были обнаружены знаки и весовые содержания золота в пределах 12 км нижнего течения р. Куда; высокие содержания золота на р. Белая, в ее приустьевой части, и выше на протяжении 16 км.

В 1833 г. золото установлено в долине р. Крыжановки, впадающей в Ангару, в 11 км выше г. Иркутска.

В 1836 г. были открыты богатые россыпи в верховьях р. Бирюса (Присаянье) и ее притоках. С 1836 г. по 1845 г. добыто 13 тонн золота, а за весь период до настоящего времени на россыпях добыто более 50 тонн металла. В настоящее время на россыпных объектах долины р. Бирюса работает артель «Приисковая».

В 1839 г. в устье р. Китой (в настоящее время одноименная железнодорожная станция), вблизи деревни Зверево обер-бергмейстером Злобиным выявлены две россыпи, в пределах которых проводились разведочные и добычные работы. Это фактически был первый источник добычи золота в Иркутской губернии. Содержание золота в этих россыпях было 1,2–2,4 г/ м 3 (по Строльману). В эти годы активно велись поисковые работы по долинам рек Китой, Тойсук, речкам района с. Листвянка, на реках Бадарма, Коропчанка.

С 1842 г. (по сведениям Макеровского, с 1844 г.) велась эксплуатация россыпей в бассейне озера Байкал, в падях Большие и Малые Коты, Сенная, Хархатай, Крестовая, Черная и др. В районе п. Большие Коты с 1949 г. по 1968 г. эпизодически работала драга. Содержание золота в «песках» на этих участках — 0,48–6,2 г/м 3 . Россыпи отрабатывались до 1970 г. Суммарная добыча учтенного золота по этим участкам составила более 500 кг.

В 1846 г. майор Н.О. Саблин изучал россыпи золота на реках Присаянья — Онот, Китой, Мал. Бирюса. Им даны рекомендации по изучению россыпного золота в Присаянье.

Первые россыпи в Манзурской волости (Качугском р-не) выявлены в 1840 г. Добыча золота велась с 1848 г. до 1952 г. по рекам Курга, Ср. Иликта, Сарма, Нуган, Булгары и др. (Поисково-разведочные и добычные работы в Верхне-Ленском районе возобновились в 1992 г. и ведутся до настоящего времени.)

В 1846 г. на р. Хомолхо была открыта богатая золотоносная россыпь, которая послужила началом поисковых и добычных работ в Ленском районе. Первооткрывателями Бодайбинского золота считаются Петр Корнилов и Николай Окуловский. На настоящее время Бодайбинский район является основным промышленным центром по добыче россыпного и коренного золота в Иркутской области.

В 1850 г. проводит разведку купец Морозов на р. Моргдон, правом притоке р. Ковы. Отмечалась золотоносность правых притоков р. Нижней Тунгуски — Большая и Малая Богуславка, ключей Золотой и Точильный.

В 1890–1917 гг. работали прииски по р. Онот, лев. приток р. Мал. Белая: прииск Тамаринский, в 4 км от устья р. Онот, и прииск Михайловский, в 11 км от устья. На реках Большая и Малая Белая отрабатывались россыпи в начале XX века (прииски Бельский и Елизаветинский). Содержание золота на этих участках — от 0,3–0,7 г/м 3 до 1,5–2,4 г/м 3 .

Имеются сведения, что в 1911 г. работала артель по разведке и добыче золота в Хихетской долине (водораздел рек Куды и Илги, Усть-Ордынский округ).

В 1924 г. жителем дер. Онот Тюменцевым открыта богатая Хоньченская россыпь (лев. приток р. Урик), в 1925 г. выявлена россыпь золота с платиной в верховьях р. Киренга у Иркутной горы.

В работах А. Г. Котельникова (1926–1929 гг.) приведены данные о проведении добычных работ на золото в верховьях рек Черная Зима, Одой, Андот, Ярма (Зиминский, Тулунский р-ны). На р. Одой сохранились до настоящего времени строения прииска, который работал в 1890–1900 гг. Прииск разрабатывал русло р. Одой. В 1924 г. прииск открывался снова, но в связи с плохой добычей закрылся в 1927 г.

Хоментовский отмечал в своих работах, что в районе водораздела рек Чуны и Муры с 1932 г. до 1937 г. работала старательская артель. Сведений о количестве добытого металла на этих объектах нет.

Б. Н. Рожков (1933 г.) отмечал, что велась разведка на золото по рекам Бадарма и Довеустная, на р. Коропчанке и ее притоке Жерон. В эти годы работы на золото велись в бассейнах рек Топорок, Мал. и Бол. Куй, Када, Игирма.

В 1935 г. выявлены россыпи в падях Курга, Шерагунчик, Черемшанка, у зим. Верхняя Иреть (Черемховский район).

По данным Н. П. Шульгина (1941 г.) работали прииски «Байкалзолото» в бассейне реки Барбитай, лев. приток р. Ия, и по правым притокам р. Уда — рекам Хунга, Хайлома.

Наиболее значимыми открытиями на юге Иркутской области являются россыпи рек Бирюса, Зима, ложковые россыпи междуречья Тойсук-Китой.

Эксплуатационные работы на россыпях междуречья Тойсук-Китой проводились эпизодически в 1885–1910 гг., 1930–1950 гг. Первые открытия россыпей и их отработка относятся к 1885 г. По сведениям В. И. Казаринова, золото добывалось небольшими бригадами в верховьях падей Нуменовская, Спешилова, Глубокая, Золотарка и Дубодерня. Данные о количестве добытого золота не сохранились.

Поисково-разведочными работами Сосновской экспедиции (С. М. Мешалкин, 1989–1991 гг.), в междуречье рр. Тойсук-Китой выявлено (переоткрыто) 13 проявлений россыпного золота. При разведке трех из них, ранее известных, в пади Дубодерня и ее притоках Спешилова, Золотарка, Новая выявлены промышленные россыпи.

Старательскими артелями «Саяны», «Гидравлика» из этих россыпей добыто более 200 кг золота. Остальные десять проявлений на настоящее время не получили однозначной оценки.

Следует отметить, что в 1940–1950 гг., кроме ложковых россыпей междуречья Тойсук- Китой, золото добывали на косах р. Китой (комбинат «Байкалзолото»).

В основном все работы, связанные с поисками и добычей металла, проводились в нижнем течении реки, от ее правого притока р. Самарта до впадения Китоя в Ангару.

Добыча золота мелкими бригадами велась по р. Бол. Жежем (Заларинский район) на отдельных участках р. Бол. Белая, рр. Ермы, Сакир и др. Особый интерес в пределах площади представляли «суходолы» — сухие пади логов и рек, такие как Черная Речка, Жежем, Бол. Углы и др.

Прогнозные ресурсы золота по Р3 только по долине р. Черная Речка, по данным Г. Д. Галимовой, составляют 5,7 тонн.

В 1994–1996 гг. в рамках лицензии ИРК 00654 БР проводила поисково-оценочные работы на золото по пади Черная Речка старательская артель «Саяны». В результате проведенных работ были выявлены две золотоносные россыпи золота (аллювиальная и элювиальная погребенная) с общими прогнозными ресурсами золота (Р1) в количестве 255 кг (Ю. А. Беломыйцев, С. М. Мешалкин, 1996 г.) До настоящего времени никаких работ по доизучению россыпи Черная Речка не проводилось.

-7 +12

-7 +12

Источник: zolotodb.ru