В нескольких письменных источниках встречается упоминание о золотых конях хана Батыя — двух скульптурах из чистого золота, которые украшали въезд в столицу Золотой Орды. Но где сегодня находятся 15-тонные монументы из драгоценного металла, не может сказать никто. Их безуспешно ищут уже на протяжении нескольких веков, но поиски пока не принесли каких-либо результатов.

После удачных походов на Русь и в Европу хан Батый вернулся в приволжские степи, где основал в 1250-х годах новую столицу Золотой Орды. Богатый город с роскошными дворцами, фонтанами и тенистыми садами получил название Сарай-Бату (или Старый Сарай) и располагался в районе современного села Селитренное в Астраханской области.

Сокровищница азовского музея-заповедника обогатилась монетами времен Золотой Орды

Согласно запискам путешественников, город был очень богат, а главные ворота Сарай-Бату украшали две скульптуры коней, отлитых из золота. Правда, не совсем ясно, полые были скульптуры или нет, но упоминается, что каждый конь весил около 15 тонн, а на его изготовление ушла вся дань, собранная татаро-монголами за год с подчиненных им земель.

Знаменитый фламандский путешественник Гильом де Рубрук описывает этих коней в своей книге «Путешествие в восточные страны». Кроме того, имеются и другие письменные источники, поэтому сам факт существования статуй сомнений почти не вызывает. Но вот насчет того, куда же они исчезли после смерти хана Батыя, мнения исследователей разделились.

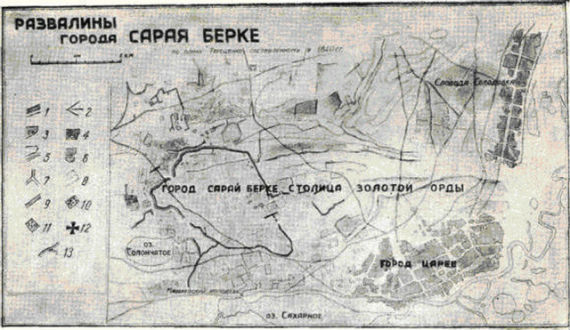

По некоторым сведениям, коней перевезли в новую столицу Сарай-Берке (или Новый Сарай), которую основал преемник Батыя, хан Берке. Новый центр Золотой Орды располагался в районе современного села Царев Волгоградской области. Также имеются упоминания о том, что одного из коней положили в могилу хана Мамая, другого преемника Батыя, но местоположение этого правителя Золотой Орды также неизвестно. Если кони оставались в Сарай-Берке, то их могли забрать воины Тамерлана, которые разграбили и разрушили город в конце XIV века. Согласно еще одной легенде, одну из золотых статуй отбили отряды казаков, которые при отступлении где-то спрятали тяжелое изваяние, возможно, утопив его в реке или озере.

Археологи периодически проводят раскопки древних курганов времен Золотой Орды. Где-то удается найти нетронутые захоронения и артефакты, но следов золотых статуй пока не обнаружено. Эти драгоценные кони хана Батыя по-прежнему остаются заветной мечтой всех российских археологов и кладоискателей.

Золотая Орда это не Монголы и не Татары

Присоединяйся к нашему сообществу в телеграмме, нас уже более 1 млн человек

Источник: travelask.ru

Золотые кони хана Батыя

Немало загадочных мест имеется в Астраханской и Волгоградской областях: Яма Дьявола, Лысая гора, Чертово логово – аномальные зоны, привлекающие любителей пощекотать себе нервы. Однако в сегодняшнем посте речь пойдет не о мистике и аномалиях, а о мечте всех российских кладоискателей – легендарных конях хана Батыя.

Точное местонахождения клада, естественно, не известно: то ли в Астраханской области, то ли в Волгоградской, неподалеку от берега реки Ахтубы, чуть ниже города Ленинска. Именно в этих местах находятся многочисленные курганы времен Золотой орды, в одном из которых, по легенде, и погребен один золотой конь вместе с ханом Мамаем.

Интересно, что на территории нашей страны существует масса известных кладов, которые еще не найдены. Например, по преданиям, в Челябинской области в районе Аверкиной ямы зарыт клад Емельяна Пугачева. Также до сих пор по всей Сибири и всему Алтаю ищут и не могут найти потерянное золото адмирала Колчака. А вот клад Ильи Муромца давно нашли, только это вовсе не несметные богатства, хотя… с какой стороны посмотреть.

Легенда о золотых конях начинается после разорения ханом Батыем Рязани и Киева. Вернувшись в низовья Волги, Батый построил здесь прекрасный город-столицу с мечетями, дворцами, фонтанами, шикарными садами, водопроводом. Над созданием города трудились искусные мастера и строители из разных стран, покоренных Батыем. Когда столица Сарай-Батый была построена, хан приказал всю собранную за год дань обратить в золото и отлить из него двух коней во весь рост. Кони Батыя с крупными рубинами вместо глаз олицетворяли величие золотоордынского государства и стояли как стражи у городских ворот, у входа в столицу.

После смерти Батыя, его брат Берке, ставший ханом, перенес коней в свою столицу – Берке-Сарай (район села Царев Волгоградской области). Могущество ордынского государства ослабло с приходом на престол хана Мамая, а после разгрома мамаева войска на Куликовом поле татаро-монгольскому игу и вовсе наступает конец. С этого времени неизвестна и судьба золотых коней Батыя. По легендам и рассказам местных старожил Заволжья один из коней был погребен вместе с телом Мамая в одном из многочисленных курганов Ахтубы.

Но где же тогда другой конь?

По рассказам стариков в заволжских казачьих станицах, однажды казачий отряд, пользуясь возникшей паникой в стране врага, прорвался прямо в столицу Сарай, и отломал голову одному из золотых коней Батыя, покушение на которых означало подписание себе смертного приговора.

Повернув обратно, перегруженный казачий обоз не смог двигаться быстро, и у ордынцев было время, чтобы опомниться и броситься в погоню. Казаки приняли неравный бой, и погибли все, предпочтя смерть плену. Однако ордынцы не смогли вернуть себе статую коня, так как среди трупов казаков и разгромленного обоза ее не оказалось. Видимо, казаки спрятали золотую добычу где-то неподалеку.

Однако закопать статую у них вряд ли получилось – понадобилось бы масса времени. Вероятно, второй золотой конь был утоплен.

В разное время появлялись и исчезали слухи о том, что золотых коней Батыя нашли. В настоящее время эти ценные артефакты считаются не найденными, маня жаждущих золота, драгоценностей и приключений кладоискателей.

Если вдруг вы будете на отдыхе или проездом в Волгоградской области, советуем посетить удивительное место — природный парк Щербаковская балка, который еще называют Волжской Швейцарией за его великолепную красоту.

Анастасия Савиных

Составлено по информации из интернет источников

Источник: rusmystery.ru

Где в Липецкой области спрятаны сокровища времен Золотой Орды?

Командировку в Краснинский район мы условно окрестили «Походом в пещеры за золотом». И хотя понимали, что знакомство нам предстоит с местами, исхоженными задолго до нас, хотелось найти нечто уникальное. Впрочем, в окрестностях урочища «Плющань» каждый найдет что-то необычное.

Добро пожаловать в заповедник

Урочище «Плющань», начинающееся в двух километрах от села Яблоново и раскинувшееся на сорок гектаров, является частью заповедника «Галичья Гора». Охраняемым уголком природы этот клочок земли стал в 1969-м году — ровно пятьдесят лет назад. Здесь можно встретить сотни диковинных растений. Отличить их от обычных лесных представителей флоры порой под силу только эксперту.

Но есть и очевидные уникумы. Как, например, тонкоствольные реликтовые березки, соседствующие со своими мощными собратьями.

Условными воротами урочища принято считать святой источник с благоустроенной купелью. Пять лет назад это место у подножия Горы Любви своими силами обустроили местные жители и предприниматели. Его очистили от сорной растительности, выложили камнем берега ручья, укрепили склон, из которого текут ключи, установили поклонный крест.

На Крещение и прочие праздники здесь устраивают массовые купания. Нередко сюда приезжают молодожены, и не только за красивыми видами для фотосессий. Здесь чувствуется особая энергетика, скрепляющая пылкие сердца.

Легенда о Горе Любви

Давным-давно проезжал здесь свадебный кортеж дочери рязанского князя Олега Ольги. Вдруг напали на них половцы и похитили невесту. Вражьи кони были быстрей, и княжья дружина осталась далеко позади. Заплакала тогда Ольга от безысходности. Ее слезы, падая и ударяясь оземь, превращались в родники.

Так возникли 38 кристально чистых родников, питающих речку Плющанку. А возвышенность над ее руслом нарекли Горой Любви.

Сбиться можно со счету

По правде сказать, сколько родников питают Плющанку, доподлинно неизвестно. Может, кто-то их когда-то и пересчитал. Однако из-за карстовых пород, на которых расположено урочище и прилегающие к нему территории, это число постоянно меняется. Одни источники уходят под землю, другие появляются.

Были случаи, когда ключи разной силы вплоть до бурных, почти водопадов, внезапно начинали бить на приусадебных участках местных жителей. Даже сама речушка здесь временами пропадает с поверхности, прокладывая себе русло под землей в пустотах между плитами, а потом вновь выходит на свет, забивая протоку принесенными течением камнями.

Наверняка известно, что ключей, питающих Плющанку, много, несмотря на то, что сама река от Горы Любви до впадения в Дон длиной не больше километра. А еще абсолютно точно, что свое начало она берет немного раньше — между деревнями Бредихино и Епанчино, где то прячется под землю, то перебегает из одного русла в другое.

Про источники, причем про это же самое место у купели, здесь существует еще одна легенда.

Легенда о семи братьях

Сказывают, что в 1380 году, после Куликовской битвы, войска Мамая гнали аж до Красивой Мечи и дальше. Лес вокруг тогда стоял густой, так что татарам было где укрыться и передохнуть от погони. Тем временем в Елец возвращались семь братьев-воинов. Свернули они на привал в плющанский овраг, где их и прижали ордынцы.

Долго отбивались братья от врагов, во сто крат превосходящих их численностью. Многих оставили они на земле мертвыми, но под вечер один за другим обессилели. А когда пал последний из них, в вершину склона ударила яркая молния — да так, что склон осыпался, а из обрыва ледяными струями ударили семь ключей. Остатки ордынцев ослепли от такого явления и с криками разбежались. А родники с тех пор так и бьют, наполняя Плющань своими холодными и чистыми водами.

Чистейшая река

Плющанка считается одной из самых чистых и холодных речек на территории области. Летом вода в ней не прогревается выше пяти градусов. А вот русло ее считается каньонным — то есть с высокими крутыми берегами и сравнительно большой глубиной. При этом на вид ее запросто можно спутать с ручьем. Ширина ее местами не больше метра.

Даже купель здесь возвели с тем расчетом, чтобы опиралась она на оба берега. Кстати, если туристам хочется отдохнуть и спокойно провести время на природе, то лучше всего остаться здесь, возле источников. Даже зимой поток не замерзает и в окружении зеленых мшистых берегов, покрытых изморозью, напоминает сказочную декорацию.

В бобровом царстве

А еще здесь можно встретить бобров. Недавно местные даже нашли в деревянном домике что-то вроде бобровой подстилки. Зверь, обнаружив строение с подводным входом-купелью, видимо, решил, что строить хатку больше нет смысла. Но его пребывание в «люксе» было недолгим. Сельчане вынесли ветки на берег, а хозяин перетаскал их вниз по течению.

— Это место можно назвать бобровым царством, — говорит методист Центра культуры и досуга Краснинского района и краевед Владислав Сапрыкин, указывая на ровную полянку вокруг. — Когда-то здесь было очень много бобров. Сейчас меньше, но они не перевелись. Людям даже нет необходимости опиливать поросль по берегам — все стачивают эти грызуны.

Действительно, пеньки вдоль водоема, если присмотреться, имеют неидеальный спил. Впечатляет, что бобры берутся не только за молодые побеги, но и за толстые стволы. Но мы не стали дожидаться их появления. А отправились по склону наверх, где проходит дорога. Там, где вдоль реки заканчивается «бобровое царство», идти по валежнику проблематично.

В самые дебри

— Каждую весну с крутых берегов, с окрестных полей вода сходит сюда бурным потоком, и уровень реки в считанные часы поднимается на несколько метров, — рассказывает Владислав Сапрыкин. — Кажется, что все здесь кипит, «плющит». Отсюда и название.

То, что бушует здесь могучая сила, видно невооруженным глазом. Склоны завалены деревьями, покрытыми мхом от влажности. Поскольку падают гиганты в одном направлении — вниз к водоему, лежат они практически параллельно, от чего создается впечатление, что это дело рук мага.

Спускаться к реке непросто — склон почти отвесный. Подошва скользит по влажной листве. Одежду цепляют мелкие ветки. Постоянно приходится шагать через бурелом и наклоняться под низкими ветвями. Мы рискнули только потому, что искали одну достопримечательность — домик лесника.

От самого жилища остался только фундамент. Но именно здесь когда-то останавливался елецкий художник-фронтовик Георгий Лашин, который любил писать одни и те же пейзажи в разное время года. Плющань он посещал 25 лет подряд. Так появились целые серии картин, посвященные заповеднику.

Место для экстрима

Теперь нам предстояло подняться на противоположный берег — столь же крутой и опасный. Но прежде — перебраться через речушку. Смастерить переправу не составило труда — пару бревен перекинули через поток и укрепили камнями. Полтора шага — и мы уже на другой стороне. Выбирали место помельче, чтобы переходить было не так страшно.

А буквально в нескольких метрах дно просматривалось уже на три-четыре метра. Такая она, Плющанка: то мелкая, то глубокая, но всегда прозрачная и ледяная.

Левый берег оказался еще круче. За час такой прогулки мы уже изрядно выбились из сил. Но зато ноябрьский холодок не ощущался совсем.

— Хорошее место для проведения полевых занятий со школьниками, — поделился мнением руководитель туристско-информационного центра Краснинского района Максим Саперов.

Дошли до Швейцарии

На этом берегу лес оказался реже. Под ногами все чаще виднелись камни известняковых пород — знак того, что мы приближались к пещерам.

— Это ледобойная полоса, — сказал вдруг Влад Сапрыкин, указав на крутой овраг впереди. — Здесь в свое время остановился ледник, принесший в наши края семена редкостных пород растений. Это место еще называют хризантемовой поляной и местной Швейцарией из-за изобилия растений, которые произрастают на альпийских лугах и высокогорных скалах.

После этих слов Сапрыкин быстро спустился в разлом. Мы же, уставшие от крутых виражей, какое-то время не решались последовать за ним. Осматривались, фотографировали склоны, любовались гигантским гнездом на макушке дерева, по-видимому, принадлежащем хищной птице, рассматривали белые камни под ногами причудливых форм, грибы, проглядывающие из-под листвы…

— Мы же ради этого сюда и шли! — прокричал нам Влад уже настойчивее. — Пещеры здесь!

О золоте знают многие

Пришло время поведать, зачем мы их искали. Про пещеры и сокрытые в них сокровища существует целых три легенды. Хранителем их является Влад Сапрыкин, начавший собирать предания еще работая в школе. Изучал детские рефераты по рассказам бабушек и дедушек, уточнял информацию у старожилов, сравнивал с архивными данными. И оказалось, что связь с достоверными фактами можно найти.

Легенда первая

Во времена господства Золотой Орды на Руси один русский князь решил перейти на сторону татар. Боясь мести других русских князей, предатель решил покинуть родные земли, но прежде он спрятал свои сокровища. На Плющани князь имел пасеку и знал тайный вход в пещеру. Сюда-то он и перевез свое золото, книги и прочие драгоценные вещи. Но по весне вход в пещеру обрушился, навечно захоронив сокровища князя под землей.

Если сопоставить сказание с историей, то можно предположить, что русский князь-предатель — это Олег Рязанский. Его владения простирались здесь до Красивой Мечи. Он не участвовал в Куликовской битве, был в сговоре с Мамаем, чем и навлек на себя гнев Дмитрия Донского. Удивительно, но факт: после смерти Олега Рязанского из всех его богатств наследникам достался один только золоченый княжеский кубок.

Легенда вторая

Бесчинствовал некогда на Дону и речных бродах разбойник Дубровин, нападавший на ладьи и караваны купцов. Награбленное он прятал в пещеру, ведущую к подземному озеру. Среди того озера был остров — сюда-то и стаскивал вор свои сокровища. Купцы, уставшие от беспредела, устроили шайке Дубровина засаду и перебили всех вместе с главарем, унесшим в могилу тайну, где же находится вход в его тайник.

Есть предположение, что Александр Пушкин, проезжая через Елец в Арзрум, останавливался у Стаховичей. Там он мог познакомиться с помещиком Троекуровым, чье имя носит село недалеко от Плющани. От него писатель мог узнать легенду о Дубровине и впоследствии дать одному из своих героев созвучную фамилию — Дубровский.

Легенда третья

Однажды два крепостных крестьянина, засидевшись в кабаке, услышали от подвыпившего дьячка легенды о сокровищах в пещерах. Парни решили, что знают, о каком месте шла речь. «Мы пойдем в пещеру, возьмем золото, купим у барина вольную и откроем свое дело», — решили они. Парни ушли и пропали. День нет, два нет, три. Только их невесты знали, куда отправились юноши.

Побежали они к барину и обо всем рассказали ему. Помещик собрал мужиков и пошел к Дону, где увидел склон с огромными нависающими каменными плитами, под которыми чернел провал. Вниз вели каменные ступени. В самой пещере оказалось огромное озеро, а посреди него — белый остров. Два мужика вызвались переплыть на остров на бревне.

Спустили бревно на воду, оттолкнули от берега, как вдруг подводный водоворот закрутил дерево и утащил на дно. Все в страхе бросились вон из пещеры. А на другой день барин собрал весь порох и взорвал каменную плиту, нависавшую над входом, чтобы никому впредь неповадно было рисковать. И где была та плита, никто уже и не помнит.

Перестраховались

— Этих пещер раньше не было, — указал нам Сапрыкин на темные глазницы на склоне примерно по 70 сантиметров шириной. — За последний год, видимо, появились.

В нескольких километрах от Плющани располагается карьер. Там регулярно ведутся взрывные работы, отдающиеся в этих местах. Одни входы они открывают, другие засыпают. Свежие плиты белые и чистые. Давно не меняющие своего положения — темные, поросшие мхом.

В этот раз нам повстречались лишь небольшие провалы, в которые можно протиснуться только ползком. После рассказов о том, что плиты здесь неустойчивые, мы не рискнули пробраться внутрь. Полюбовались снаружи. К тому же наши сопровождающие поведали, что в расщелинах здесь могут селиться волки, барсуки и другие жители леса. Кто-то даже называет эти места Волчьим ущельем.

Есть и еще один топоним у окрестностей, где Плющанка впадает в Дон — Змеиная гора. Правда, так это место называют только здешние рыбаки. Настоящая Змеиная гора находится чуть дальше. В любом случае понятно, что водяных ужей в избытке и там, и здесь, и вполне вероятно, что на зимовку они уходят в те самые пещеры.

Каждый шаг здесь требует осторожности. Сложность заключается еще и в том, что точной карты этих мест нет: у реки своеобразный характер — она то прячется, то меняет русло, и провалы то образуются, то исчезают. И хотя территория заповедника сравнительно небольшая, очень легко сбиться с маршрута. Может, когда-нибудь и найдутся счастливчики, которые сумеют отыскать правильный путь к сокровищам князя или разбойника. Нам «сезам», увы, не открылся.

Источник: lipetskmedia.ru