Куринная, У. Н. Геохимические поиски золото-серебряного оруденения на западных флангах Балхачского рудного узла (Центральная Камчатка) при проведении прогнозно-поисковых работ / У. Н. Куринная. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2009. — № 7 (7). — С. 61-63. — URL: https://moluch.ru/archive/7/507/ (дата обращения: 10.07.2023).

Человечество уже пять тысячелетий добывает золото и серебро из руд эпитермальных золото-серебряных месторождений. Необычайно высокие концентрации этих металлов в приповерхностных частях месторождений сделали их одними из первых «рентабельных» объектов добычи в древних очагах цивилизации. В настоящее время, рудопроявления и месторождения данного типа также являются промышленно-значимыми источниками благородных металлов.

Исследование факторов локализации и геологического контроля благородных металлов в метасоматитах близповерхностных месторождений и рудопроявлений вулканогенного класса является одной из важнейших проблем геологии коренного золота во всем мире.

Новые данные по технологии прогнозов, поисков и оценки золоторудных месторождений. Черных А.И.

В последние 20-30 лет перспективным районом на поиски рудного золота в Российской Федерации стал рассматриваться Камчатский край. Край характеризуется чрезвычайной труднодоступностью и крайне неблагоприятными физико-географическими условиями.

Исследования последних десятилетий позволили в пределах разновозрастных вулканических поясов Камчатки выявить и в различной степени изучить значительное количество месторождений и проявлений золото-серебряной формации. Результатом этих исследований является то, что на территории Камчатского края намечается выделение новой золоторудной провинции [3]. Здесь известно значительное количество месторождений, рудопроявлений и точек минерализации, большинство из которых к настоящему времени остались недооцененными. Для многих рудопроявлений характерна недостаточная изученность.

Примером такого недооцененного объекта являются северо-восточные фланги Еловского рудного поля и одноименного рудопроявления «Еловое», в котором ранее произведен подсчет гипотетических ресурсов золота и серебра по категории Р3 – 22,6 т, и 15,5 т, соответственно. Рудное поле расположено в пределах Балхачской вулкано-тектонической структуры (ВТС) Центрально-Камчатского вулканического пояса. В пределах Балхачской вулкано-тектонической структуры известно много золоторудных объектов. Помимо ранее упомянутого рудопроявления, здесь расположены известные золоторудные месторождения: Бараньевское, Золотое, Кунгурцевское, которые в настоящий момент разрабатываются [4].

Геологическая характеристика района работ

В геологическом строении участка принимают участие эффузивные нижнемиоценовые образования андези-базальтового кимитинского комплекса (N1km), плиоценовые вулканиты крерукского андезибазальтового вулканического комплекса (N2kr); нижнемиоценовые вулканиты прорываются субвулканическими образованиями андезитового состава, близкими по возрасту с покровными образованиями. Большую часть площади проявления занимает интрузивное тело лавкинского гранодиоритового комплекса (N2l). Интрузия прорывает покровные образования кимитинского комплекса. В пределах участка широко распространены четвертичные солифлюкционно-коллювиальные, аллювиальные и пролювиальные отложения.

Комплексирование геохимических и геофизических методов поисков УВ- проблемы и решения. Абля Э.А.,МГУ

Породы участка в различной степени подверглись процессам гидротермального метасоматоза. Среди гидротермально измененных пород выделяются пропилиты, аргиллизиты и вторичные кварциты.

Довольно интенсивно на участке проявлена разрывная тектоника – установлены многочисленные разломы и зоны дробления (по материалам 2008 года).

Методика исследования

Прогнозно-поисковые работы и изучение объекта проводилось в рамках проекта «ГДП-200 листа N-57-IX («Кимитинская площадь в пределах Центрально-Камчатского золоторудного района»), осуществляемого ОАО «Камчатгеология» [Проект по объекту «ГДП-200…», 2006-2009].

В соответствии с геологическим заданием, на площади рудопроявления выполнен комплекс геолого-поисковых работ, осуществляемых в пределах потенциально золотоносных зон. Отобранные образцы, литогеохимические и шлиховые пробы используются в качестве эмпирической базы для выполнения научно-исследовательских изысканий, направленных на выявление и локализацию перспективных участков, а также прогнозную оценку площади.

Комплекс аналитических работ производился в лабораториях ОАО «Камчатгеология», ИВиС ДВО РАН (г. Петропавловск-Камчатский), ФГУП ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург).

Все литохимические и точечные пробы (567 и 285 соответственно) проанализированы на 34 элемента с применением полуколичественного спектрального анализа методом просыпки на трехфазной дуге. Пробы анализировались на приборе ДФС – 8, расшифровка спектрограмм велась по эталонам «Гранит — 83». Часть проб проанализирована атомно-абсорбционным анализом на золото, несколько проб проанализированы на золото и серебро методом пробирного анализа

Опробование коренных пород проводилось в ходе поисковых маршрутов в масштабе 1:25 000 с детализацией до 1:10 000 на перспективных участках.

Опробование коренных и рыхлых отложений на площади участка осуществлялось в соответствии с геологических заданием проектных работ [4]. Литогеохимические пробы отбирались по профилям. Сеть опробования – не равномерная. Профиля закладывались по аномальным геохимическим участкам, выделенных в ходе предшествующих работ (1979-1981 гг.), а также непосредственно в полевых условиях в зонах интенсивного проявления метасоматических изменений, перспективных на обнаружение благороднометальной минерализации. Вес стандартной литохимической пробы составлял 300-500 грамм.

Для оценки взаимосвязей между содержаниями разных элементов, выявления элементных ассоциаций и дальнейшего выбора полиэлементных геохимических показателей применялись корреляционный анализ с расчетом корреляционной матрицы и факторный анализ.

Распределения содержаний большинства элементов отличаются от нормального Гауссовского распределения и по характеру гораздо ближе к логарифмически-нормальному. Поэтому при обработке геохимических данных операции производились с логарифмами содержаний химических элементов, а в качестве меры рассеяния значений вокруг центра распределения использовался стандартный множитель (eф), а не стандартное отклонение.

С целью приведения данных по всем элементам к единой сопоставимой шкале измерения производилась нормировка содержаний каждого элемента по соответствующим фоновым параметрам Сф и eф, т.е. выполнялся расчет нормированных содержаний элемента в каждой точке опробования по следующей формуле [1]:

u(С) = ( lgC – lgCф ) / lgeф

eф – стандартный множитель фоновой выборки.

Результаты геохимических исследований по первичным ореолам рассеяния

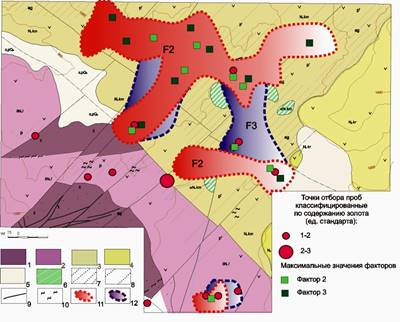

В результате обработки и анализа геохимических данных на северо-восточных флангах рудопроявления «Еловое» выделяется несколько наиболее контрастных ореола повышенных значений факторов. Все они группируются в северной части участка. Местами ореолы накладываются друг на друга. Часто эти значения совпадают с наибольшими содержаниями золота в единицах стандарта (рис. 1).

Рис. 1. Условные обозначения: 1 – Миоцен, лавкинский комплекс гранодиоритовый, диориты, диорит-порфириты; 2 – Миоцен, лавкинский комплекс, андезиты; 3 – нижний миоцен, кимитинский комплекс базальт-андезитовый; 4 – Плиоцен, крерукский комплекс андезибазальтовый; 5 – современные солифлюкционно-коллювиальные, аллювиальные образования; 6 – нижний миоцен, кимитинский комплекс, субвулканические образования; метасоматиты и метасоматически измененные породы: 7 – аргиллизитизация, 8 – пропилитизация, 9 – линейные тела вторичных кварцитов и аргиллизитов, 10 – штокверковые зоны кварц-карбонатного и кварцевого состава; 11 – Поле повышенных значений фактора 2 (+ Cu(76) Zn (64)/ -Pb(64)); 12 – Поле повышенных значений фактора 3 (-Au(77) As(56));

Наложение геохимических ассоциаций, формирующих аномальные геохимические поля, является отражением стадийности рудообразующего процесса и сложности строения рудно-гидротермальной системы [2].

Список используемой литературы:

- Инструкция по геохимическим методам поисков рудных месторождений. М., Недра, 1983.

2. Куринная У. Н. Геология и перспективы рудоносности восточных флангов Еловского золоторудного поля (Центральная Камчатка)// Металлогеня древних и современных океанов – 2009. Модели рудообразования и оценка месторождений, 2009, с.91-95.

- Петренко И. Д. Золото-Серебряная формация Камчатки. Петропавловск-Камчатский, Изд-во картографической фабрики ВСЕГЕИ, 1999. 116 с.

- Проект по объекту: ««ГДП-200 листа N-57-IX (Кимитинская площадь в пределах Центрально-Камчатского золоторудного района)» (Государственный контракт от 12.04.2006г. № 2/06)», ОАО «Камчатгеология», 2006-2009

Похожие статьи

Рудоносность глубоких горизонтов золоторудного.

Амангельдыкызы А., Нурламбекова А. М., Аманбаев Д. Н. Рудоносность глубоких горизонтов золоторудного месторождения Бестобе

Отложения, которые в районе имеют ограниченное развитие, представлены четвертичными элювиальными и пролювиальными образованиями.

Поисковые предпосылки и признаки золотого оруденения.

Месторождение «Айтым» расположено в южном крыле крупной антиклинальной структуры.

Признаки золоторудной минерализации в тех или иных количествах установлены в

главных складчатых структур района и может накладываться на различные их элементы.

Геоинформационные технологии в горнодобывающей.

Геоинформационные технологии в горнодобывающей промышленности на примере золоторудного месторождения «Угахан».

Характерными элементами ее структурно-вещественного парагенезиса являются тектоническое разлинзование, муллион-структуры.

Геологическое строение геотермального резервуара.

Мутновское месторождение парогидротерм – одно из наиболее изученных на Камчатке геотермальных месторождений. Расположено в 70 км к юго-западу от г. Петропавловск-Камчатский в пределах муниципального образования Елизовского района.

Роль структурных и геохимических исследований при.

В основу метода был положен анализ комплекса тектонических структур, использовавшийся при изучении разломов» Казахстана и Средней Азии.

Все пробы подвергались приближенно-количественному спектральному анализу на 24 элемента: олово, свинец, цинк медь, серебро.

Минералогические особенности руд золоторудного.

Минералогические особенности руд золоторудного месторождения «Голец высочайший».

Таблица 2. Средние содержания элементов в отложениях угаханской и хомолхинской свит.

Чистая электроэнергия на Камчатке | Статья в журнале.

Камчатская энергосистема состоит из Центрального энергорайона, обеспечивающего

Основные перспективы обнаружения месторождений нефти и газа связываются с Охотской

Завершение строительства газопровода Соболево–Петропавловск–Камчатский позволит.

Характеристика Имилорского нефтяного месторождения

В тектоническом отношении Имилорское месторождение расположено в пределах Имилорского прогиба

Имилорский прогиб является отрицательной структурой Сургутского свода.

Гидрогеология Имилорского нефтяного месторождения Сургутского района ХМАО.

Геохимические поиски месторождений олова, вольфрама, ртути.

Поиски месторождений в пределах складчатых областей, жестких

Элементами-спутниками являются сурьма, барий, реже серебро, олово, медь, вольфрам.

Абатурова М. А. Особенности миграции рудоносных растворов на примере некоторых золоторудных месторождений.

Источник: moluch.ru

Геохимические критерии прогнозирования золоторудных месторождений

Наиболее ограничены возможности геохимических методов при поисках и прогнозировании месторождений малосульфидной золото-кварцевой формации различного генезиса. Благоприятные показатели применительно к этим месторождениям — наличие прежде всегo ореолов мышьяка (даже слабовыраженных, неконтрастных), в меньшей мере — свинца, серебра, меди, цинка, вольфрама, сурьмы, ртути, фтора и фосфора. Контрастность ореолов этих элементов, в первую очередь Ag, Pb, Sb, Hg, возрастает по мере уменьшения глубины эрозионного среза и повышения золотоносности.

Прежде всего большое влияние оказывает состав вмещающих пород. Так, независимо от степени золотоносности минерализованные зоны, развитые среди известковистых отложений, содержат обычно повышенные количества Pb, Zn, Ba, Ag, Sr; развитые среди кремнисто-углеродистых формаций — Ag, As, Sb, W, часто Mo, Р, Ti; в черносланцевых алеврофиллитах — S, Ag, Mg, Ca, As, Fe, Ti, W, Mn, К, Al.

Обобщенный ряд вертикальной зональности соответствует намеченному Л.Н. Овчиникозым и С.В. Григоряном для сульфидных месторождений и относится к прямому фациальному типу. Специфика золотого оруденения заключается в низких содержаниях металлов и в слабой контрастности ореолов, а также в значительно большем размахе оруденения, достигающем по падению рудных зон 3-5 км. Для минерализованных зон гидротермально-осадочного и метаморфогенно-гидротермального генезиса, развитых в углеродистых толщах, намечается следующая обобщенная вертикальная зональность, характерная во многом для других золоторудных формаций.

Надрудный срез. В незначительно повышенных количествах (Кк — 1,1-10, редко более — для Au и Ag — до 50-100) отмечаются В, Li, F, As, Sb, Ag, Hg, Au, Ca, Mg, Na, К, CO2, H2O. Медь, Ni, Co, Fe, образуют очень слабо выраженные отрицательные ореолы (Кк — 0,9-0,5). Характерна линейно проявленная вдоль минерализованных зон апосланцевая и апопесчаниковая пропилитизация, переходящая в аргиллизацию или слабую березитизацию в ядерных частях. Отмечаются отдельные золотоносные прожилки и вкрапленники кварца, пирита, арсенопирита, иногда антимонита, а также магнезиально-кальциевые и магнезиально-железистые карбонаты, адуляр-серицитовые новообразования.

Верхнерудный срез. В умеренных и повышенных концентрациях содержатся Au и Ag (Кк — 50-100, до 1000). В более низких (Кк — 1,5-10, редко более) — Pb, Sb, Zn, Cu, As, S, Bi, U, Th, К. Сидерофильные элементы (Fe, Ni, Co, Cu) и SiO, формируют слабые отрицательные ореолы; CO2, Ca, Mg — слабые положительные. В жилах и прожилках иногда отмечается адуляр, аргентит, характерны галенит, блеклые руды.

Коэффициенты Ag/Au, Sb-As-Pb/Cu Co, Ni/Co значительно больше единицы. Сопровождающие оруденение углекисло-кальциевые и кремниевые метасоматиты умеренно развиты.

Слабо проявлено окварцевание, обусловливающее наличие слабых положительных ореолов SiO, и отрицательных — калия.

В тех случаях, когда на метаморфогенно-гидротермальное оруденение накладывается плутоногенное (постдайковое или постгранитное), формируется сложная, часто обратная фациальная зональность, типоморфная, как показали выполненные нами сопоставления, для собственно плутоногенно-гидротермальных месторождений золота.

Обобщенный ряд элементов, построенный по мере уменьшения их корреляционных связей с Au, имеет для этого типа месторождений следующий вид: Ag, As, Pb, S, Sb, Fe, W, Zn, Cu, Bi, Ni, Co. В каждом конкретном случае могут происходить существенные трансформации в зависимости от изменения условий минералообразования и исходного состава вмещающих пород.

Обобщенный геохимический ряд вертикальной зональности для вулканогенно-гидротермальных крутопадающих рудных тел (сверху вниз) имеет следующий вид: Hg—Ag—Pb—Zn—Sb—Au—Co(Ni)—Cu—Bi—Sn—Mo. Попе речная зональность для пологозалегающих рудных тел от висячего к лежачему боку залежи: Hg—Ag—Au—Sb—Zn—Pb—Cu—W—Mo—Sn—Bi. В качестве геохимического критерия степени эродированности рудных тел целесообразно использование мультипликативного показателя зональности П3:

Значения его при переходе от висячего бока рудных тел к лежачему и от верхнерудных срезов к подрудным уменьшается в 1000 раз и более.

Учитывать также необходимо то обстоятельство, что в пределах секущих и послойных минерализованных сульфидоносных зон золото тесно ассоциирует не со всеми генетическими разновидностями сульфидов. Наиболее распространенные разности в осадочных и вулканогенно-осадочных толщах — осадочно-диагенетические и раннеметаморфические — слабозолотоносны.

В них содержания золота обычно сотые-десятые доли грамма на тонну. Повышенной золотоносностью могут обладать осадочно-гидротермальные, вулканогенно-осадочные либо новообразованные разности: метаморфогенно-метасоматические, постмагматические, полигенные.

Именно наличие этих сульфидов, интенсивность их распространения определяют в значительной мере общую золотоносность зон и пластов. Поэтому валовый анализ золотоносности сульфидов не всегда является достаточно надежным показателем, позволяющим оценивать закономерности распределения золота и общие перспективы зон сульфидизации. Необходимо различные генетические разновидности сульфидов опробовать раздельно, особенно на этапе поисков и начальных поисково-оценочных работ. И затем, исходя из удельной распространенности различных разновидностей, оценивать общую золотоносность.

- Гидротермально-метасоматические критерии прогнозирования золоторудных месторождений

- Литофациальные и литостратиграфические критерии прогнозирования золоторудных месторождений

- Метаморфические критерии прогнозирования золоторудных месторождений

- Магматические факторы прогнозирования золоторудных месторождений

- Тектонические факторы прогнозирования золоторудных месторождений

- Принципы прогнозирования золоторудных месторождений

- Закономерности миграции золота и сопутствующих элементов в биосфере Земли

- Эволюция рудообразования в геологической истории Земли

- Системы “входящих” углов в размещении месторождении золота

- Роль сопряжений и пересечений разломов и мест изменения их простираний в размещении месторождении золота

Источник: terrakolor.ru

Поиски промышленных месторождений золота

Докладчик рассказал об истории института и основных задачах, которые связаны с развитием и воспроизводством минерально-сырьевой базы алмазов, благородных и цветных металлов.