Мощная окисленная зона («железная шляпа») Белореченского месторождения состояла, главным образом, из бурых и красных железняков с примесью глин, талькового сланца, пористого кварца и других пород. В зависимости от большего или меньшего количества последних примесей, руда содержала: железа – 37-55%, меди – 0,03-0,15%, серы – 0,07-0,13%, серебра – 3-8 золотников на 100 пудов, золота – 1,94-8 золотников на 100 пудов.

Штуф бурого железняка с натечными образованиями.

Золото в руде находится в свободном состоянии и распределено по всей массе ее в виде тончайшей пыли. Серебро находится в виде сернистых соединений.

Для извлечения золота и серебра из бурых железняков химическим путем на берегу Нейво-Рудянского пруда был построен циановый иловый завод проектной производительностью 3000 пудов сухого ила в сутки.

ЗОЛОТО ИЗ 500 КГ ГЛИНЫ…GOLDEN CHANNEL…

Строительство завода осуществлялось под руководством инженера Б. Порватова и было закончено в 1911 году.

В 1913 году завод был расширением и переустройством завода.

Добытая на месторождении руда подвозилась на расположенный в 4-х верстах от рудника завод лошадиной тягой – летом в таратайках, зимой на санях, с платой с пуда руды. Добыча и доставка 100 пудов руды на завод обходилась в 1913 году по 3 р. 70 к.

Штуф окисленной колчеданной руды.

Благодаря мягкости руды и выходу ее в небольших кусках, не требовалось предварительного дробления до поступления в измельчительный прибор. В случае присутствия больших кусков, последние дробились вручную. Мягкость и высокий удельный вес руды позволяли довести измельчение ее в бегунах до требуемой тонкости, при условии соблюдения известной пропорции между водой и рудой, и известной высоты порога. Тяжелый эфель с трудом уносился струей воды через окна, быстро оседая на дне чана, где подвергался дальнейшему измельчению. Лишь тонкий ил уносился.

Рудный склад около бывшего завода.

Рудный склад около бывшего завода.

Эти же свойства руды делали затруднительной процесс амальгамации. Частицы золота настолько мелки, что в измельченной руде имеется много равнопадающих с ними более крупных частиц бурого железняка, даже при незначительном содержании в пульпе застилающих поверхность амальгамационных листов и препятствующих, таким образом, улавливанию золота. При этом содержащаяся в руде глина делает пульпу настолько вязкой, что взвешенные пылеобразные частицы золота во время прохождения их по амальгамационным листам не успевали осесть на их поверхности. Для сноса тяжелой пульпы листам приходилось давать большой уклон, что в свою очередь увеличивало скорость струи, препятствуя оседанию золота и, в результате этого струей воды вместе с железняками уносилось и золото.

Рудный склад около бывшего завода.

Во время размола в чаше бурые железняки быстро оседали на дно и этим способствовали «сечению» (пемзованию) ртути и ее механическому выносу в виде мелких частиц.

Таким образом, как внутренняя, так и внешняя амальгамация руды весьма затруднительна.

По этим причинам золото из Белореченской руды могло быть извлечено только химическим способом.

Глыба бурого железняка в рудном отвале.

Первоначально на заводе применялась внутренняя амальгамация в чашах и внешняя на коротких амальгамационных шлюзах. Практика же показала непригодность и невыгодность этой стадии обработки руды, поэтому амальгамация на заводе была отменена.

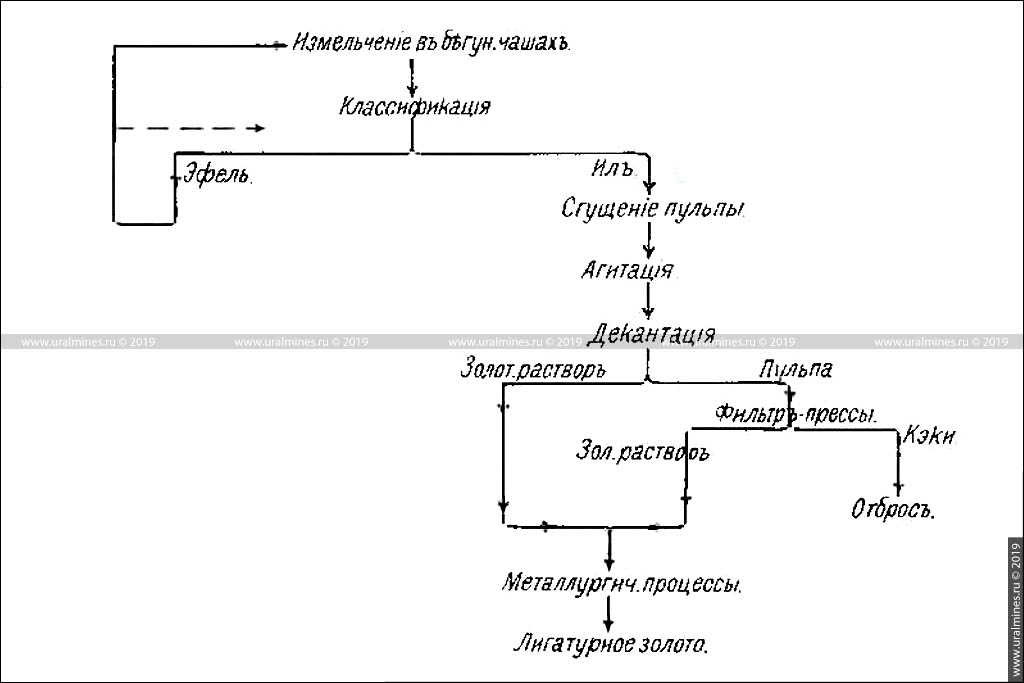

Схема технологического процесса по обработке руды на Белореченском иловом заводе.

Измельчение руды производилось в бегунных чашах. Первоначально на заводе имелось только 4 пары бегунов с общей производительностью 4000 пудов сухой руды в сутки. В 1913 году завод был расширен на 8 бегунных чаш (3 четверных и 5 тройных).

Фундаменты бывших бегунов.

След на кирпичной кладке от бегунов.

Загрузка руды в чаши производилась вручную, при этом к поступающей в чаши руде добавлялся слабый раствор цианистого калия 0,02-0,03% в отношении раствора к руде 8:1 по весу. Кроме того, в чаши засыпалась известь в количестве 1,5 пуда на 100 пудов, для нейтрализации железных окислов большой кислотности, а также для ускорения осаждения пульпы при декантации.

Лабораторными исследованиями установлено, что все содержащееся в руде золото может быть растворено при условии измельчения руды до 140 mesh. Серебро при таком дроблении растворяется за 16 часов, но крепость цианида в растворе должна быть при этом не менее 0,1%. Таким образом, измельчение в бегунных чашах до 140 mesh давало практически 70-80% материала, достаточно тонко измельченного для успешного проведения процесса цианизации; лишь 20-30% вышедшей из бегунных чаш массы приходилось возвращать обратно в чаши для более тонкого размола.

Во время размола в цианистом растворе из руды извлекалось около 50% содержащегося в ней золота и серебра.

Постоянно в работе находились только три четверных бегуна, вполне удовлетворяя производительности всего завода. Дополнительное же измельчение вторично поступающих в чаши эфелей производилось в одной из тройных чаш. Все тройные чаши работали в случае остановки четверных для ремонта и иногда летом в случае необходимости увеличения производительности завода.

На стадии классификации, измельченная руда из бегунных чаш самотеком поступала в классификаторы Дора. Ране классификация производилась в шпицкастенах, но в виду неудовлетворительной работы их (по причине недостатков в конструкции или по неумению рабочего персонала обращаться с ними), они были заменены классификаторами Дора.

Далее ил из классификаторов поступал самотеком в сгуститель Дора – деревянный цилиндрический чан с деревянным конусом на дне. В центре чана вращался вертикальный вал с деревянными лопастями с наклоном по спирали. При вращении вала, пульпа загребалась к оси чана, чистый же раствор сливался через верх чана по круговому желобу. В сгустителе пульпа сгущалась до отношения раствора к руде 3:1 по весу. Через каждые 2 часа из сгустителя бралась проба на щелочность и, при необходимости, добавлялась известь.

По окончании процесса растворения в агитационном чане пульпа перекачивалась насосом в один из двух чанов «сетлеров» (setler), где отстаивался чистый раствор и потом сливался в фильтровальные чаны, осевшая же на дне пульпа перекачивалась в фильтр-прессы системы Буттерса. Ранее применялась двойная декантация, т.е. осевшая пульпа перекачивалась в следующие чаны и разбавлялась слабым раствором КCN, не содержащим золота. После отстоя последнего раствора, илы считались пустыми и выгружались. Двойная декантация имела ряд недостатков – большая продолжительность процесса, потеря части золота и большой расход KCN, поэтому она с успехом была заменена фильтр-прессами.

Для декантации имелось два чана, работающее попеременно – пока в одном отстаивался раствор, то в другом сливался или накоплялся.

Отстоявшийся раствор до поступления в экстракторы пропускался через песочные фильтры для отделения твердых частиц. На дне фильтровальных чанов были уложены деревянные решета с отверстиями в 1,5 вершков в квадрате, на них плотное полотно, а на последнем слой кварцевой гальки.

Фильтр-прессы представляли собой рамы с кокосовым матом, обшитым грубым холстом. Рамы с двух сторон имели трубки для подключения к насосу. Каждая серия состояла из 25 рам, всего на заводе имелось 150 фильтровальных рам, которые были погружены в раствор.

Под действием вакуума чистый раствор всасывался сквозь холст, покрывающий маты, шлам же образовывал илистый осадок («кэки») на поверхности холста.

После образования слоя кеков толщиной около 4 см, в ящики с рамами подавалась чистая вода для удаления остатков цианистого раствора из осевших на рамах кэках. Промывка продолжалась около 1 часа, после чего производилась отдувка кэков. При отдувке через трубки вместо вакуума подавалась вода под давлением, смывая кэки с рам. Полный цикл фильтрования продолжался около 3 часов.

Процессы извлечения требовали значительного количества воды, общий расход воды составлял около 1200 тонн воды за цикл. Для водоснабжения илового завода от Нейво-Рудянского пруда была проведена канава длиной 80 сажень.

Осаждение золота производилось в обыкновенных ящичных деревянных экстракторах для работы цинковой стружкой. Экстракторы были установлены в отдельном помещении, запечатываемом пломбой. Ящики поставлены с уклоном 1 верш, на 1 арш. к выпускному отверстию. Всего имелось 12 экстракторов, длиной по 12 аршин и шириной по 50″. Каждый экстрактор имел по 12 отделений, из которых нагружались цинковой стружкой все, кроме двух крайних.

Загружаемая в ящики цинковая стружка изготовлялась из дискового цинка тут же на заводе.

Съемка золота с 8-ми экстракторов продолжалась 1,5-2 дня, а с момента начала съемки до сдачи золота проходила неделя.

Снятый шлам обезвоживался на полотняных фильтрах, обжигался в отражательной печи, обрабатывался серной кислотой, сушился и рафинировался плавкой в графитовых тиглях, после чего капелировался.

В 1914 году по смете было предположено обработать 2200000 пудов руды и добыть 20 пудов золота.

Белореченский иловый завод работал круглый год, в то время как многие другие уральские иловые заводы работали только в летнее время.

В 1922 году Белореченский иловый завод сгорел.

Общий вид на площадку завода.

Дорога на Белореченский иловый завод проходит по искусственной насыпи.

Использованная литература и источники:

Бобр Н.К. Иловые заводы на Среднем и Южном Урале. // «Горный журнал». 1914, №11-12.

Народное хозяйство района Пермской железной дороги. Статистико-экономическое описание. 1926.

Порватов Б. Иловый процесс на Белореченском иловом заводе Верх-Исетского округа. // «Уральский техник». 1911, №4-5.

Источник: uralmines.ru

Незерская золотая руда

Как сделать

Где найти

Что сделать

Видео

Скриншоты

Команда

Источник: minecraft-max.net

Карта орловской области с полезными ископаемыми

По данным геологоразведочных исследований Орловская область располагает различными видами полезных ископаемых: железными рудами, глинами тугоплавкими и легкоплавкими, трепелами, минеральными красками, цементным сырьем, строительными камнями, мелом, песками для строительных работ и производства силикатных изделий, глинами и суглинками для производства минеральной ваты. Многие из них в настоящее время промышленным способом не разрабатываются и являются резервными.

Известняки, пески и глины имеют разнообразное применение в производстве строительных материалов. Месторождения известняков и доломитов (карбонат кальция) находятся практически во всех районах области. Запасы белого чистого мела, а также белой глины (каолина) располагаются в Должанском районе. Каолин может использоваться в качестве исходного сырья для производства фарфорофаянсовых изделий и электротехнических изделий (как изолятор). Тугоплавкие глины Малоархангельского района применяются для производства посуды, облицовочной плитки, черепицы, канализационных труб и т.д.

В недрах области содержатся: известняки, доломиты, каолин (сырье для производства фарфорофаянсовых изделий и электротехнических изделий), фосфориты, трепелы (запас – 57 млн. куб. м), торф.

Известняки, пески и глины имеют разнообразное применение в производстве строительных материалов. Месторождения известняков и доломитов (карбонат кальция) находятся практически во всех районах области. Используются для производства обычного бетона марок «100»-«400», для строительства автодорог местного значения. Пески в основном пригодны в качестве мелкого заполнителя для обычного бетона марок «150» и ниже. Тугоплавкие глины Малоархангельского района применяются для производства посуды, облицовочной плитки, черепицы, канализационных труб и т.д.

Суммарные запасы Бутырского месторождения минеральных красок составляют 93 тысячи тонн. Месторождение представлено глинистыми охрами желтого и коричневого цвета. Средняя мощность полезной толщи – 0,83 м, средняя мощность – вскрыши 0,53 м. Охры пригодны для производства:

– глинисто-известковых фасад-красок – желтых, бежевых и коричневых колеров;

– клеевых красок для внутренней отделки зданий;

– масляных густотертых красок красно-коричневых колеров.

Месторождение не эксплуатируется, имеются перспективы увеличения запасов месторождения.

На территории Дмитровского, Троснянского, Глазуновского и Малоархангельского районов детально изучено месторождение фосфоритов, пригодных для производства фосфоритной муки.

В

последние годы орловскими геологами выявлено Хотынецкое месторождение цеолитсодержащих трепелов. Это единственное месторождение в Европейской части России представляет собой совершенно новый, ценнейший вид горнохимического сырья с широким спектром использования, большим спросом на мировом рынке и резким ростом добычи. Запасы месторождения по трем изученным участкам: Образцовскому, Богородицкому, Воротынцевскому составляют 56 533 тысяч кубических метров.

Посмотреть в wiki

Орловская область: геологические карты и другие материалы

Что касается нефти, то это могло бы сойти за сенсацию. Геологическое строение Орловской области таково, что к залежам «чёрного золота» у нас, как бы это удивительно ни звучало, имеются очень даже веские предпосылки.

«Орелтаймс» составил Топ-5 кладовых области. Помогла в этом книга инженера-геолога В. К. Сурина «Геологическое строение и полезные ископаемые Орловской области» (1960 год) и публикации СМИ.

1-ое место

Нефть

На территории Мценского района есть девонские отложения (четвёртый геологический период палеозойской эры, при нём появились почвенный покров, наземные позвоночные и др.). Установлено, что девонские отложения богаты нефтью. Так, крупные залежи «чёрного золота» были открыты на территории второго Баку (Волго-Уральская нефтегазоносная область), между Уралом и Волгой.

На территории Орловской области залегают девонские отложения, аналогичные по возрасту нефтеносным отложениям второго Баку. В девонских отложениях региона имеются куполообразные поднятия слоёв и веерообразное их погружение на север, запад и восток и в отдельных случаях встречаются тёмные битуминозные известняки и известняки с асфальтовыми прослойками. «Поэтому имеются основания полагать, что нижние слои среднедевонской системы, залегающие на территории Орловщины, могут содержать нефть» – говорится в вышеупомянутой книге В.К. Сурина. Правда, в других источниках информации о нефти мы не нашли.

2-ое место

Железная руда

Разговоры о добыче железной руды в области идут давно. Одними из первых интерес к данному месторождению проявила Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). В регионе в 2004 году даже была создана “дочка” с интригующим названием – “Орловская горно-металлургическая компания”.

Интерес компании к Орловской области можно было объяснить тем, что она владела непрофильным активом – ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», который специализируется на производстве стали и проката.

Однако тогда дальше разговоров дело не пошло. Спустя время на небосводе Новоялтинского месторождения засияла ещё одна звезда: ЗАО «Орелинвестпром». Компания начала активно скупать доли фермерских полей и земельных участков жителей Дмитровского, Троснянского, Урицкого районов . Но по какой-то причине тогда у ЗАО «Орелинвестпром», планировавшего вложить в Орловскую область 65 млрд. рублей, не нашлось 159 млн. на стартовый размер разового платежа.

Что сейчас происходит на Орловщине в сфере добычи железной руды? Эксперты говорят – не добываем. Однако, прогнозная торговая стоимость железных руд Орловской области (по состоянию на 2011 год) оценивается в 1,2 трлн рублей. К слову, в Стратегии развития Орловской области до 2035 года планируемый прирост индекса промышленного производства до 102,5% был запланирован, в том числе, и за счёт «добычи полезных ископаемых».

3-е место

Золото

С этим благородным металлом всё очень таинственно. Мы уже писали, что к залежам железной руды большой интерес в своё время проявило ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК). Тогда, по словам гендиректора УГМК Андрея Козицына, компания намеревалась провести в регионе геологоразведку. Было заявлено: «Будем искать благородные металлы и железорудное сырьё».

Однако эксперт из ИАЦ “Минерал” Анатолий Кочетков, специализирующийся на золоторудном сырье, был настроен скептически. “Крупных рудных месторождений золота в Центральной России обнаружено не было, – заявил он RBC daily. – В своё время золото пытались извлекать из песчано-гравийных смесей орловских рек, но эксперимент показал, что это экономически нецелесообразно”. Борис Крятов также напоминает, что золото содержится как примесь в железной руде КМА, и даже делались попытки отрабатывать отвалы Михайловского ГОКа, но дальше эксперимента дело не продвинулось. “Невыгодно перерабатывать миллионы тонн руды ради нескольких миллиграммов золота на тонну”, – убеждён г-н Крятов.

Представитель Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ), который проводил эксперименты по золоту и на Михайловском ГОКе, и в реках Орловщины, также скептически относится к планам УГМК. “По геологической ситуации Центрально-Черноземный район – не та территория, где нужно искать золото, – заявил он RBC daily. – И в реках, и в железных рудах есть примесь золота на уровне первых миллиграммов, но извлекать его экономически неактуально при существующих ценах. Вот если цены вырастут еще раз в пять или золото вдруг закончится, тогда имеет смысл пытаться извлекать его из такого рассеянного состояния”.

4-ое место

Тугоплавкая глина

В 1974 – 1986 годах было разведано месторождение тугоплавких глин Малоархангельское 2. Тугоплавкая глина (общеупотребительное название – синяя глина) подходит для производства керамики, однако толщина её слоя неравномерная. В отчёте о минерально-сырьевой базе Орловской области говорится, что суммарные запасы Малоархангельского II месторождения тугоплавких глин превышают 17 млн тонн.

5-ое место

Цеолитсодержащие трепелы

Природные цеолиты – группа минералов с уникальными свойствами. В природе они встречаются в виде гидротермальных и осадочных геологических образований. В Орловском области цеолиты есть в Хотынецком районе. Это единственное месторождение в Европейской части России представляет собой совершенно новый, ценнейший вид горнохимического сырья с широким спектром использования, большим спросом на мировом рынке и резким ростом добычи. Запасы месторождения по трём изученным участкам: Образцовскому, Богородицкому, Воротынцевскому составляют 56 533 тысяч кубических метров.

Цеолиты широко применяются в качестве кормовой добавки, как дезодорант помещений. Используются и как природный сорбент, а в прудовом рыбоводстве – для удаления из воды аммиака. В разных отраслях промышленности распространение получили искусственно синтезируемые цеолиты с заданными свойствами.

В целом же Орловская область не богата на полезные ископаемые. Редких или уникальных среди них нет. В нашем регионе добывают, в основном, минеральные краски, цементное сырьё, строительные камни, мел, пески для строительных работ и производства силикатных изделий, глину и суглинки для производства минеральной ваты.

Любопытно, что в 2012 году областные власти решили даже премировать каждого, кто «открыл (или) разведал неизвестное ранее месторождение общераспространенных полезных ископаемых в уже известном месторождении, существенно увеличивающие его промышленную ценность», обещая выплатить вознаграждение в размере 20 тыс. рублей.

Это означает, что денежные выплаты полагались в том случае, если человек в месте добычи, например, угля вдруг обнаружит золотую жилу, ну, или, на худой конец, источник медной руды.

Кроме того, госвознаграждение могли получить открыватели дополнительных запасов полезных ископаемых или нового минерального сырья, имеющие промышленную ценность в ранее известном месторождении.

Ну и, наконец, по 5000 рублей власти были готовы выплачивать каждому, кто найдёт месторождения полезных ископаемых на ранее неизвестном участке недр.

О премированных власти так и не сообщили. Видимо, дело это заглохло на корню.

По данным геологоразведочных исследований Орловская область располагает различными видами полезных ископаемых: железными рудами, глинами тугоплавкими и легкоплавкими, трепелами, минеральными красками, цементным сырьем, строительными камнями, мелом, песками для строительных работ и производства силикатных изделий, глинами и суглинками для производства минеральной ваты. Многие из них в настоящее время промышленным способом не разрабатываются и являются резервными.

Известняки, пески и глины имеют разнообразное применение в производстве строительных материалов. Месторождения известняков и доломитов (карбонат кальция) находятся практически во всех районах области. Запасы белого чистого мела, а также белой глины (каолина) располагаются в Должанском районе. Каолин может использоваться в качестве исходного сырья для производства фарфорофаянсовых изделий и электротехнических изделий (как изолятор). Тугоплавкие глины Малоархангельского района применяются для производства посуды, облицовочной плитки, черепицы, канализационных труб и т.д.

В недрах области содержатся: известняки, доломиты, каолин (сырье для производства фарфорофаянсовых изделий и электротехнических изделий), фосфориты, трепелы (запас – 57 млн. куб. м), торф.

Наименование полезных ископаемых

Источник: donpodarki.ru