42. Оды и послания Горация.Квинт Гораций Флакк(65-8 гг. до н.э.).Раннее тв-во Г. имеет агресивно-полемический х-ер: отливается оно в форму ямбографии или сатиры. Ямбографические стихотворения относятся к 30-м годам и составляют небольшой сборник «Эподы» — двустишие, в котором второй стих короче первого.

Гораций начинает с политической поэзии, с пылкого протеста против непрекращающихся войн. Он дает картину «Золотого века», но на каких-то «блаженных островах»., куда только и остается бежать гражданам обреченного Рима. 2-й эпод прославляет прелести сельских занятий, но в конце оказывается, что все это прекрасное вложено в уста жадного ростовщика.

Элемент пародии распространяется и на любовные стих-я. 11-й эпод — сентиментальная элегия. В течение 30-х годов — «Сатиры» см. N 72. . В 23-ем году — три книги лирических «Стихотворений», иногда их называют «Одами». «Ода» — песня, или лирическое произведение в стиховых формах песни, и ,в частности, «Оды» Горвция весьма далеки от «высокого стиля».

Серьги из красного золота 585 пробы с корундами и фианитами

Как чистый классицист, Г. ищет для себя образов в древнегреч. лирике и находит их главным образом в лирике эолийцев. От архилоховского стиля Г. переходит к формам монодической лирики. Его образы теперь — Алкей, Сапфо, и Анакреонт, римский поэт усматривает свое право на бессмертие в том, что он «первый свел эолийскую песню на италийские лады».(«Памятник»).

Гораций т.о. обогащает поэзию стиховыми и строфическими формами эолийской лирики. Сборник 23 года содержит в пестром чередовании стихотворения, написанные «алкеевой строфой», «сапфической», «асклепиадовой»и.т.д. Воспроизводя метрическое построение и общий стилистический тон эолийской лирики, Г. во всем остальном идет собственными путями.

Как в эподах, он использует худ. опыт разных периодов, нередко перекликается с эллинистической поэзией. Древнегреческая форма служит облачением для эллинистически-римского содержания. Переводов из древнегреч. у Гор. нет. Некоторые оды нач. с цититы: «Нам пить пора» — Алкей)., но цитаты несут такую же роль, как сегодня эпиграф. Мысль и воображение преобладают у Г. над чувством.

Склонен к дидактической форме, характерной для античной лирики. Стихотворение Г. обычно имеет форму обращения, поэт адрксуется к некому второму лицу и лирическая тема развертывается между авторским «я» и «ты» адресата; другие формы — монолог или диалог используются лишь в виде исключения. Иногда обращается к божеству.

Почти все мужские адресаты од — реальные лица, современники поэта, но никто кроме Мецената не удостаивается больше одного обращения. Другая характерная ос-ть горацианской лирики в том, что обращение почти всегда содержит в себе волеизъявление или совет. По тематике и жанровым разновидностям оды весьма разнообразны.

Обращения к богам, составленные по всем правилам античного гимна, политические стихи и философские размышления чередуются с любовной, пировой и дружеской лирикой, с насмешливыми и обличительными произведениями и со стихотворениями на различные жизненные случаи. При всем своем многообразии четко выделяется несколько основных групп, создающих специфический облик сборника.

ИЩУ ЗОЛОТО РОЮ ШТОЛЬНЮ

Это прежде всего группа «увещевательных» стихотворений — лирика размышления. Г. не отказывается от проблематики истинного счастья, занимавшей его в сатирах. «Горацианская мудрость». Не следует задумываться о будущем : «День текущий лови, меньше всего веря в грядущий день». Жажда богатства и стремление к почестям одинаково бесполезны. высокое положение таит в себе опасности.

Любовная лирика Г. не выходит за пределы поэзии легких увлечений. В его сборнике мелькает много женских фигур, почти не имеющих индив. черт — Лидии, Гликеры, Хлои.Авторское «я» не всегда является при этом носителем любовной эмоции. Сильное чувство Гораций предпочитает находить у других. Более значительную ценность представляет для эпикурейца дружба.

Характерное сочетание серьезного и шутливого, его искусство средних красок находят благодарную почву в тонах дружеской лирики; к этой области относятся многие из наиболее изящных стихотворений Горация. Ряд посвящен Меценату. Особую категорию составляют оды на соц. и полит. темы.

Август прославляется в связи с теми лозунгами его внешней и внутренней политики, которые были приемлемы для римских патриотов с консервативно-респ. уклоном. В цикле од, выдержанных в торжеств., несколько «пиндаризирующем» стиле,Горацицй выступает как пропагандист религиозных и моральных реформ в консервативном духе, возвещенных Августом.

Примат Италии над эллинистическим востоком получает мифологическое освящение в пророчестве Юноны, сулящей миру власть над миром при условии, что стены Трои не будут восстановлены. В 20-м году выходит сборник его «Посланий»: одна из форм прозаического изложения, но у Горация письмо становится литературным жанром.

Некторые письма являются действительно письмами, но в боль-ве случаев это лишь прдлог для высказывания мыслей и настроений. По тематике приближаются к размышлениям од., но стиль письма вводит момент моментального, индивидуально пережитого. Как и в сатирах, он изображает себя не каким-то совершенным мудрецом, но стремящимся к сов-ву.

Возвращается к философии наслаждения, в основном, к фил-фии Эпикура. К трем книгам од он присоединил после долгого промежутка четв. книгу. Содержит наряду с вариациями старых лирических тем, торжественные прославления императора и его пасынков, внешней и внутренней политики Автуста как носителя мира и благоденствия.

К последнему десятилетию жизни Г. относится вторая книга «Посланий»,посвященная вопросам лит-ры. Она состоит из трех писем. Первое обращено к Августу, который выражал свое неудовольствие по поводу того, что он до сих пор не попал в чмсло горацианских посланий. Письмо касается вопросов литературной политики.

Гораций полемизирует с преклонением перед старинными римскими писателями и не ожидает рез-тов от попыток возр. драмы. Столь же отрицательно относится к модному поэтическому дилетантизму.

Но наиболее полное изъяснение теоретических взглядов Г. на лит-ру и тех принципов, котороым он следовал в своей политич. практике, мы находим в третьем письме — в «Послании к Писонам» , получившем впоследствии наименование «Науки поэзии». Не представляет собой теорет. исследования, как «Поэтика» Аристотеля.

Произведение Г. относится к типу «нормативных» поэтик, содержащих догматические «предписания» с позиций определенного лит-ного направления. «Наука поэзии » — как бы теоретический манифест римского классицизма времени Августа. Как теоретик Г. осуждает «бессодержательные стишки и звучные пустячки» и подчеркивает основополагающее значение содержания: «мудрость — основа и источник истинного литературного искусства.»Гораций требует философского образования для поэта: ф-я дает тот «образчик жизни и нравов».

Вместе с тем Г. принимает выдвинутый неотериками лозунг длительной и гщательной отделки поэтического произ-я. Написанное надлежит «лет девять хранить без показу».Отсутствие внимания к форме — это то, чем страдала древняя римская лит-ра.

Гораций избирает своим теоретическим руководителем Неоптолема, который признавал за поэзией как учительное, так и развлекательное значение и считал техническую выучку столь же необходимой, как талант. Указывает он и на пользу, которую приносит серьезная критика. Произведение должно быть простым, целостным, гармоничным. Ассиметрия, манерность — все это нарушения канона красоты.

Не называя имен, Гораций одновременно обращает свою полемику и против неотериков, и против «азианско-декламационного» стиля, и против архаизирующих аттикистов. Красота и эмоциональная насыщенность — вот что делается основной задачей римского классицизма.

Средство — непрестанная учеба у классиков греч. лит-ры : «С греческими образцами не расставайтесь ни днем, ни ночью.»Необходимо , однако, самостоятельное усвоение искусства. Г. считает превосходно сказанным, если «искусное сочетание слов сделает старое новым». Из отдельных поэтич. жанров Г. подробно останавливается только на драме.

Устанавливаемый им канон предполагает трагедию классического типа. Тенденции последующего времени к отрыву хора от действия, к развитию повествовательной стороны и к сильным зрительным эффектам Г. отвергает. К эллинистическим теориям восходит известное правило о том, что трагедия должна состоять из пяти актов; оно впоследствии стало одной из основных норм трагедии европейского классицизма.

10.02.2015 133.5 Кб 15 лингвокультурный аспект языка рекламы.rtf

Ограничение

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник: studfile.net

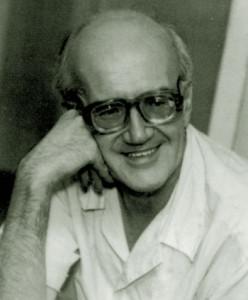

Гораций, или Золото середины

Книга «Гораций, или Золото середины» автора Михаил Гаспаров оценена посетителями КнигоГид, и её читательский рейтинг составил 8.00 из 10.

Для бесплатного просмотра предоставляются: аннотация, публикация, отзывы, а также файлы для скачивания.

Дополнительный контент с этой книгой

Информация об издании

- Переводчики: не указаны

- Серия: не указана

- ISBN (EAN): не указаны

- Языки: не указаны

- Возрастное ограничение: не указано

- Год написания: не указан

Источник: knigogid.ru

Гораций или золото середины

ПОЭТ И ПОЭЗИЯ В РИМСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. О поэтах. М., 1997. С. 49–81. Впервые опубликовано в: Культура Древнего Рима: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред.

Е. С. Голубцова. М.: Наука, 1985. С. 300–335.

Поэзия в римской культуре прошла ускоренный путь развития. В IV веке до н. э. авторской поэзии в Риме еще не существовало, Рим жил устной, народной, безымянной словесностью; к I веку н. э. литературная авторская поэзия не только выделилась и оформилась, но и превратилась в такое замкнутое искусство для искусства, которое почти утратило практическую связь с другими формами общественной жизни.

На такой переход потребовалось, стало быть, три столетия. В Греции подобный переход – от предгомеровской устной поэзии около IX века до н. э. до эллинистической книжной поэзии III века до н. э. – потребовал шести столетий, вдвое больше. Но главная разница в литературной эволюции Греции и Рима – не количественная. Главная разница в том, что римская поэзия с самых первых шагов оказывается под влиянием греческой поэзии, уже совершившей свой аналогичный круг развития, и черты, характерные для поздних этапов такого развития, появляются в римской поэзии уже на самых ранних ее этапах1.

Динамика литературы и искусства определяется в конечном счете тенденциями к интеграции и дифференциации общества, к его сплочению и его расслоению. В литературе и искусстве всегда сосуществуют формы, служащие тому и другому.

Одни явления искусства приемлемы для всех (или хотя бы для многих) слоев общества и объединяют общество единством вкуса (которое иногда бывает не менее социально значимо, чем, например, единство веры). Другие явления в своем бытовании ограничены определенным общественным кругом, и они выделяют в обществе элитарную культуру и массовую культуру, а иногда и более сложные соотношения субкультур. Положение каждой формы в этой системе с течением времени меняется. Так, в греческой поэзии жанр эпиграммы, выработанный в элитарной элегической лирике VII–VI веков до н. э., в первые века нашей эры становится достоянием массовой поэзии полуграмотных эпитафий; и наоборот, жанр трагедии, оформившийся в VI–V веках из разнородных фольклорных элементов на почве массового культа аттического Диониса, через несколько веков становится книжной экзотикой, знакомой только образованному слою общества.

В греческой литературе доэллинистического периода поэзия, обслуживающая общество в целом, и поэзия, обслуживающая только верхний его слой, различались с полной ясностью. Поэзией, на которой сходилось единство вкуса целого общества, был, во-первых, гомеровский эпос (с IX–VIII веков), во-вторых, гимническая хоровая лирика (с VII века) и, в-третьих, только в Аттике, трагедия и комедия (с V века). Поэзией, которая выделяла из этого единства вкус социальной и культурной элиты, была лирика (элегия, ямб, монодическая мелика и такие жанры хоровой мелики, как энкомий и эпиникий). Конфликтов между этими системами вкуса, по-видимому, не возникало. Мы ничего не слышим, например, о том, чтобы в Афинах какой-то слой публики отвергал трагедию или комедию; и если Платон из своего утопического государства изгонял гомеровский эпос, то лишь во имя другой, столь же общеприемлемой литературной формы – гимнической лирики.

Только с наступлением эллинистической эпохи все меняется. Круг потребителей словесности из полисного становится общегреческим, формы передачи и потребления словесности из устных становятся книжными, все перечисленные литературные формы из достояния быта, обслуживающего настоящее, становятся достоянием школы, обслуживающей связь настоящего с прошлым.

По одну сторону школы развивается поэзия нового быта, столь досадно малоизвестная нам, – новеллистические и анекдотические повествования, «эстрадная» лирика (гилародия, лисиодия и пр.), мимическая драма2. По другую сторону школы развивается элитарная поэзия каллимаховского типа, экспериментирующая с созданием искусственных новых литературных форм и оживлением малоупотребительных старых. Если до сих пор нарождение и изменение литературных жанров определялось в первую очередь внелитературными общественными потребностями (общегородских и кружковых сборищ, т. е. празднеств и пирушек), то теперь оно определяется иным: нуждами школы (которая тормозит тенденции к изменчивости и культивирует канон) и внутрилитературной игрой влияний, притяжений и отталкиваний (оторвавшейся от непосредственного контакта с потребителем). Такая картина остается характерной и для всей последующей истории поэзии в книжных культурах Европы.

Если сравнить с этой эволюцией социального бытования греческой поэзии эволюцию римской поэзии, то бросается в глаза резкое отличие. Постепенное накопление культурных ценностей, которое потом канонизируется школьной традицией как обязательное для всех, в Риме было нарушено ускорением темпа его культурной эволюции.

Когда в III веке до н. э. Рим, не успев создать собственной школьной системы образования, перенял греческую, этим он как бы начал счет своей культурной истории с нуля. Между доблестной, но невежественной латинской древностью и просвещенной греческим светом, хотя и пошатнувшейся в нравах, современностью ощущается резкий разрыв, приходящийся на время I и II Пунических войн.

Такое представление мы находим у Порция Лицина (конец II века до н. э.), а ко времени Горация оно уже непререкаемо (знаменитое «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила…» – «Послания», II, 1, 156). Школа греческого образца явилась не наследницей прошлого, а заемным средством для будущего3: она не осмысляла то, что и без того все знали, а насаждала то, чего еще никто не знал. Именно поэтому римская школа так легко принимала в программу произведения свежие, только что написанные: сперва «Летопись» Энния, потом «Энеиду» Вергилия. Такая школа не столько сплачивала общество, сколько размежевывала – противопоставляла массе, не прошедшей учения, элиту, прошедшую учение. (Такова, как известно, была роль греческой школы, выделявшей эллинизированную верхушку общества, и на эллинистическом Востоке.) Конечно, постепенно круг публики, прошедшей школу, все более и более расширялся, расплывался, и чем далее это шло, тем более школа приобретала свою естественную культурно-сплачивающую роль. Но это было долгим делом и завершилось разве что к концу I века н. э.

Опираясь на школу, римская поэзия распространяется в быт и низов, и верхов общества: эти два направления раздельны, как в эллинистической Греции. В римском быте издавна четко различались два сектора, две формы времяпрепровождения – «дело» и «досуг», negotium и otium: первый включал войну, земледелие и управление общиной, второй – все остальное4. Почвой для поэзии стал именно «досуг».

В Греции такой прочной связи поэзии с «досугом» мы не находим опять-таки до эпохи эллинизма: здесь слово σχολή, «досуг» приобрело иное, дополнительное значение – «учение» (и перешло в латинский язык как ludus, «школа», буквально – «игра»). Удельный вес и формы проявления otium’a в римском быту менялись.

Лишь постепенно, по мере повышения жизненного уровня в римском обществе для досуга освобождалось все больше места, причем, конечно, в первую очередь в высших, обеспеченных слоях общества. Соответственно с этим постепенно раскрывается римское общество и для поэзии. За долитературным периодом относительной однородности римской словесности следует сперва период формирования поэзии для масс, а потом – поэзии для образованной и обеспеченной верхушки общества: перед нами с самого начала – поэзия разобщенных культурных слоев, из которых каждый по-своему откликается на запросы римской действительности и опирается на материал, предоставляемый греческими предшественниками. Затем, в неповторимый, исторический момент перелома от Республики к Империи, запросы масс и запросы верхушки общества, обращенные к поэзии, совпадают: это – короткая полоса римской классики «золотого века», когда поэзия действительно объединяла, а не разъединяла общество. И наконец, после этого опять наступает разрыв, и поэзия досужего высшего общества продолжает существовать уже по инерции, как «поэзия для поэзии».

Различным аспектам такого своеобразия римской поэзии посвящена большая книга: Williams G. Tradition and originality in Roman poetry. Oxford, 1968 – интересное, хотя несколько хаотичное собрание интерпретаций стихотворений и отрывков римских поэтов I века до н. э.; к нашей теме ближе всего относится гл. 2 – The poet and the community. Ср. как бы дополнение к этой книге: Williams G. Change and Roman literature in the early Empire. Berkeley, 1978.

Ср.: Reich H. Der Mimus. Bd. I–II. Berlin, 1903 – сочинение фантастическое в подробностях, но до сих пор интересное в общих чертах: мощь того низового пласта словесности, к которому принадлежал мим, показана здесь хорошо.

О социальной роли античной школы см. классическую работу Marrou H. I. L’histoire de l’éducation dans l’antiquité. Paris, 1948.

Об этом основоположном для нашей темы понятии см.: André J. L’otium dans la vie romaine. Paris, 1966; здесь прослеживается его история с древнейших времен до эпохи Августа.

Источник: litmir.club