C тав императором Франции в мае 1804 года, Наполеон реализовал свои амбиции и в области искусства. Он идеологизировал его, намеренно связав свои интересы с искусством древних империй — оно тоже должно было лечь в основу его новой империи. Хотя стиль ампир просуществовал совсем недолго, он стал прекрасным завершением классических традиций XVIII века и при этом выделился в самостоятельный период искусства благодаря своему большому социальному пафосу и формам. Вся история развития искусства в XIX веке делится на три части: в начале века — ампир, затем — период эстетических метаний и эклектических поисков (стиль историзма) и, наконец, — стиль модерн.

Ампир олицетворял мощь империи, поэтому он так легко и полно проявил себя именно во Франции и России, создавая в свое время имидж «великого» государя и нации через величественные и воинственные образы и аллегории.

К началу следующего столетия высокое ювелирное искусство последней четверти XVIII века в России было представлено строгим, рациональным, регламентированным стилем классицизма, основанным на античных образцах, которые предпочитала императрица Екатерина Великая. В 1782 году она издала указ об упрощении придворного туалета.

Интересно знать. Использование золота и серебра

Безусловно, этот указ повлиял и на стилистику ювелирных украшений. В России искусство классицизма (считавшегося в этот исторический период в Европе «неоклассицизмом») приобрело смысл гражданственности, что выразилось в увлечении античными образами и формами, архитектурными ордерами, мифологическими и орнаментальными мотивами. Античная образность отождествлялась с понятием хорошего вкуса. В то же время, легко войдя в искусство России как стиль, ампир приобрел узнаваемые особенности русской стилистики — опора на художественные идеи, образы и формы прошлого времени, естественно, подразумевала стилизаторство как метод русских мастеров.

Основные источники стиля ампир — наследие архаичной Греции, Древнего Египта и Рима времен империи. Именно в них так хорошо сочетается идея утверждения имперского величия с монументальностью и лаконизмом формы. Ампиру присущи особая воинственная семио- тичность, атрибуты и символы (триумфальные арки, колонны, обелиски — в архитектурных деталях и декоре часто встречаются рельефы с военной темой и эмблемы; мебель, вазы, часы, орнаментика оказываются связаны с особой эмблематикой — доспехи, лавровые венки, ликторские связки, орлы и др.); сочетания темного дерева и накладного золоченого бронзового декора в духе египетских и римских древних украшений дают особый эффект.

| Брошь «Бант-Бабочка». Русский ампир-сентимиментализм. Золото, серебро, брилианты, роза, аметисты, бирюза, топазы, стекло. Первая половина XIX в. 5.6х8,3. ГИМ |

Костюмы и платья того времени служили прекрасным фоном для цветных камней. Дизайны украшений этого периода не выглядят избыточными. Они сдержан но холодноваты, гирлянды лавровых листьев и ленты с древнегреческими орнаментами располагаются с геометрической точностью и равновесием. Художественные идеи заимствовались из античных архитектурных деталей.

Комплекты украшений обычно состояли из ожерелья, пары браслетов, висячих серег, пряжки для пояса и четырех видов украшений для волос: гребня, тиары, диадемы и бандо. Украшения могли быть только бриллиантовыми, однако большие цветные драгоценные камни зачастую обрамлялись мелкими бриллиантами. В то время Бразилия оставалась главным поставщиком алмазов, а Амстердам — основным центром их огранки. Большей популярностью пользовались камни с бриллиантовой огранкой, меньшей — с огранкой «роза». Их закрепляли в серебро, часто на основе из золота, а цветные камни сажали в золото.

Эффекты, графика ампира, его линии и художественные формы легко читаются в ювелирных украшениях. Такова диадема императрицы Елизаветы Алексеевны (урожденной немецкой принцессы Луизы-Марии-Авгу- сты Баден-Баденской) — супруги российского императора Александра I. Особенные камни, а тем более ценные, часто переживают своих владельцев.

Как, например, крупный плоский нежно-розовый бриллиант в 13 карат, принадлежавший Павлу I. Он располагается в центре диадемы из 175 бриллиантов, 1200 роз чистой воды и серебра. Умелый подбор драгоценных камней создает волнообразный блеск сверкающих старой индийской гранью бриллиантов, повторяется в ряде подвижных панделоков, придавая четкость форме и стилевое изящество всей вещи. Перекличка моды ампир с модой Древней Греции придала этому украшению особую окраску. Древнегреческие диадемы становятся позднее символами царской власти; постепенно трансформируясь, они превращались в обручи и венцы.

Начало века знаменуется широкой популярностью резных камей. Мелкая пластика в камне увлекла и французов, и русских. Наполеон выбрал камеи для украшения своей короны при коронации в 1804 году. Его интерес к камеям был столь велик, что на следующий год он основал французскую школу резьбы по камню. Для него эти камни олицетворяли связь с древними импери ями Греции и Рима. Другие члены его семьи тоже с удовольствием носили украшения с камеями в сочетании с брилли

антами или просто в золоте с эмалью. У Жозефины была тиара, вырезанная из большой раковины, покрытая мифологическими сценами, которую затем оправили в золото. Мари-Луиза

получила комплект, включавший двадцать четыре древних камеи, заимствованных из коллекции французских королей. В 1805 году «Дамский Журнал» (Journal des Dames) писал по этому поводу, что камеи, старинные или современные, вырезанные из раковин, никогда раньше не были так модны: теперь «модные женщины носили камеи на поясах, камеи в ожерельях, камею в каждом браслете, камею в диадеме». Эту моду поддерживала сама Жозефина, у которой был большой выбор не только старинных поделок, но и современных камей, присланных ей из Италии сестрой Наполеона Каролиной Мюрат, чей муж в 1808 году стал королем Неаполя.

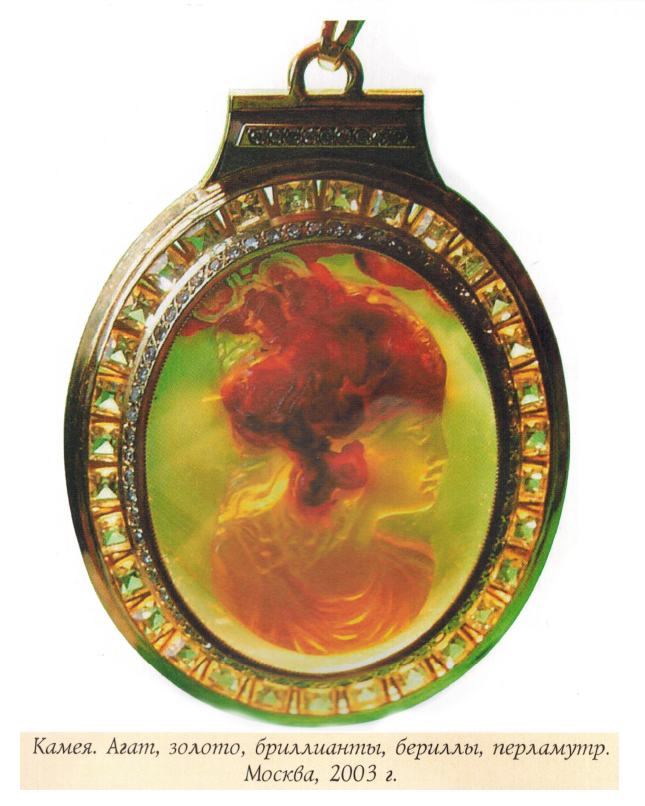

Лучшие ювелиры России создавали камеи, камеи привозились из-за границы. Они на какое-то время даже затмили бриллианты и самоцветы. Из камей создавали браслеты и комплекты украшений, камеи использовали для брошей, пряжек, ожерелий, колец, кулонов. Тонкая серебряная или золотая оправа играла лишь второстепенную роль, удерживая камень в нужном месте.

Камеи прекрасно сочетались с бриллиантами и жемчугом. У высшей российской знати камеи стали чрезвычайно популярными, поскольку были символами любимой античности, которые можно носить при себе. Агатовая камея — голова Афины Паллады с оливковой ветвью на шлеме и головой медузы Горгоны на щите — украшена орнаментом из бриллиантов и алмазов в золоте и серебре.

Предположительно, эта брошь была подарком княгине Марии Павловне (третьей дочери императора Павла I), преподнесенным в день ее бракосочетания с наследным принцем Карлом-Августом-Фридрихом Саксен-Вей- мар-Эйзенахским в 1804 году. Камея олицетворяла незаурядные качества новой владелицы, достойной внучки Екатерины Великой, для которой Минерва (Афина) была важной персоной.

Мы знаем много портретов Екатерины в образе этой богини. А Марию Павловну считали «одной из лучших и выдающихся женщин своего времени». Она покровительствовала И.В.Гете, И.Ф.Шиллеру, И.Г.Гердеру, К.М.Виланду, Ф.Аисту. Крупные бриллианты чистой воды — достойное обрамление достойного образа и типично ампирная стилистика всей броши в целом.

Украшения стали надевать в большом количестве. Дамы носили по кольцу почти на всех пальцах сразу, на руках у них красовалось множество разных браслетов. Прически украшали диадемами, золотыми обручами, венками из золотых, серебряных дубовых или лавровых листьев или колосьев. В начале XIX века интерес к античности выразился в увлечении полупрозрачными тканями.

Платья шились так, чтобы фигура просвечивалась. Если у женщины полностью были видны ноги, это считалось признаком хорошего вкуса. К таким платьям надевали специальные ножные браслеты: один — на щиколотке, другой — выше колена. Столь же привычной частью туалета становится брошь.

В Британии к середине века очень популярными стали возрожденные и стилизованные ирландские кольцевые броши XVII—XVIII веков для шалей. Утвержде ние стиля ампир означало, в общем, перемену формы: в ювелирных украшениях появляются более сдержанная геометричность, строгость и некоторая холодность.

Идеи имперского величия Франции, а вместе с ними и стиль ампир быстро начали исчезать после поражения французской армии в Отечественной войне 1812 года. Победа над Францией способствовала осознанию Россией своего национального достоинства. Радость победы, общенациональный подъем, естественно, отражались в искусстве, литературе, архитектуре, живописи, моде и ювелирном искусстве.

Это было рождение имперского стиля в России. Торжественный и величественный ампир очень скоро получает все права гражданства. Может быть, Европа, где появился ампир, и представляет этот стиль в деталях богаче и разнообразнее, но именно в России он приобретает строгое благородство, праздничное звучание и некую абсолютную чистоту. В моду вошел «русский стиль».

Вновь стали широко использовать украшения из речного северного жемчуга. И в тех украшениях, что носили в высшем свете, жемчуг перемежался с большим количеством бриллиантов.

Использование геометрической гильошировки поверхности золота под эмалью насыщенного синего цвета было особенно характерно для столичных мастеров. Таковы, например, овальный выпуклый перстень с вензелем Александра I под бриллиантовой короной и работа братьев Теремен — табакерка, тоже с вензелем «А I» под короной из мелких алмазов. Удачно и строго сочетание золота, эмали, серебра с геометрическим орнаментом из ограненных алмазов и бриллиантов. Перстень и табакерку можно именовать визитной карточка ампира. Золото, серебро, эмаль, стекло соединяются и в изящном фермуаре, являющимся не только застежкой, но и собственно украшением, и в запонке с мотивом античной богини с греческой вазой.

Низкие изогнутые линии воротников женских платьев способствовали увеличению длины ожерелий, в том числе и жемчужных. Нагрудные украшения теперь были отделены от пышных юбок поясами, для которых потребовались высокие изящные пряжки. Появление пышных рукавов-буфов привело к тому, что руки покрывали множеством браслетов с камеями и камнями от запястья до локтя.

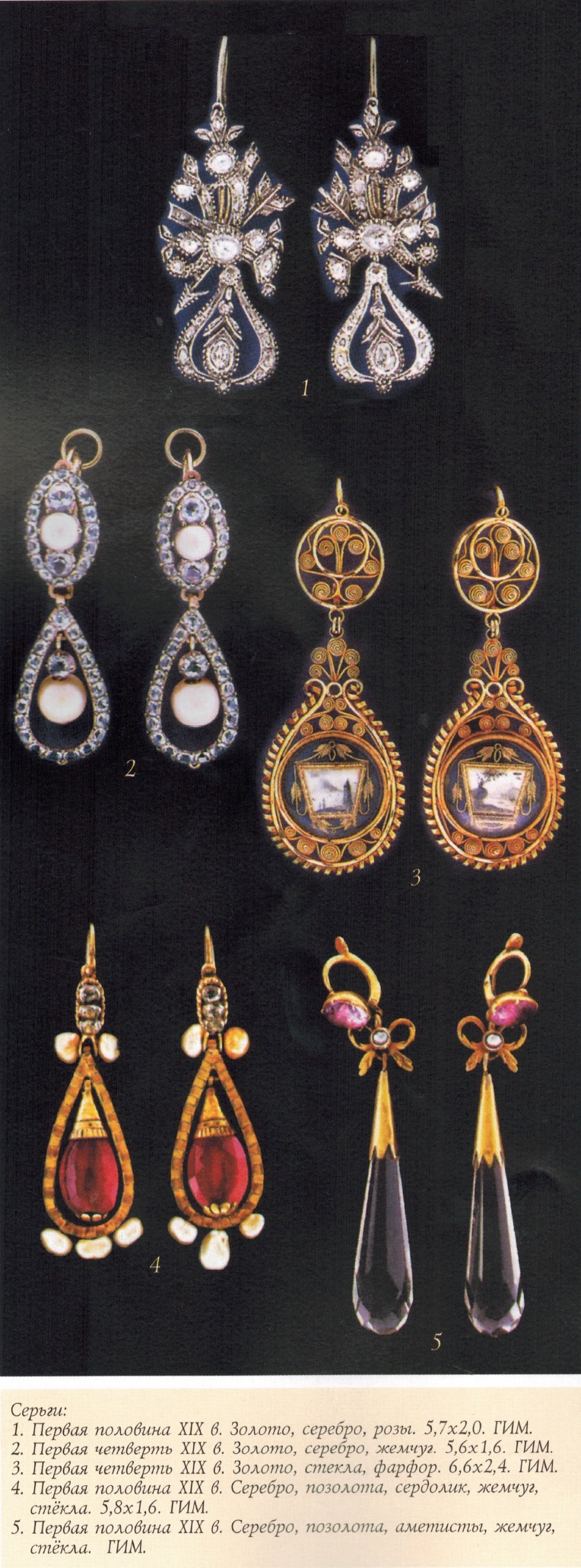

К 1830-м годам стали удлиняться серьги. Появилось новое ювелирное украшение — фероньерка. Это могли быть шнурок, обруч или нитка бус, тонкая цепочка, которую носили низко на лбу, где и располагалась, собственно, фероньерка — камень или драгоценная застежка. Название этого ук рашения связано с произведением Леонардо да Винчи «Прекрасная фероньерка» (около 1490—1495 гг., Лувр, Париж).

Это портрет Лукреции Кривелли — знаменитой миланской красавицы, возлюбленной Моро. Типичными для того времени были тюрбаны, в низу которых надевались бандо, а к ним можно было прицеплять массу разных украшений. Хотя камеи еще оставались в моде, однако линии неоклассицизма уступили место более экстравагантному стилю неорококо. Подъем романтизма вызвал мощный интерес к средним векам и эпохе Возрождения, в результате чего в ювелирных украшениях стали использовать исторический и геральдический орнамент. И в то же время вернулись натуралистические мотивы — виноград, цветы, листья и т.д.

Романтики — как разрушители классических догм и канонов — искали новые образы и идеи, обращаясь к истории человечества, цивилизациям Востока, искусству средних веков. Новое в архитектуре, ансамблях, стиле интерьеров, одежде и ювелирных украшениях оказалось необычайно созвучно новому образу жизни.

Естественно, французские нравы и обычаи по-прежнему составляют его основу, но на первый план выходит русский размах и черты некоего традиционного русского барства. Новый социальный слой промышленников и коммерсантов-купцов, которые, получив огромные деньги, но не обладая высокой культурой, стали смело диктовать свои вкусы, в том числе и на рынке ювелирного искусства. Появляются всевозможные псевдо- и нео-стили. А ампир, словно комета на российском небосклоне, за полтора десятилетия постепенно утрачивает свой блеск и во внешнем облике зданий, и в убранстве их интерьеров, и в моде, и в ювелирном искусстве.

Романтизм и возникший следом историзм в ювелирном искусстве Европы сформировали новые эстетические взгляды, основанные на непрерывности процесса мировой культуры. Ориентация на античность как на единственный образец, достойный повторения и подражания, перестала удовлетворять ювелиров.

На почве романтизма новый эстетический идеал провозгласил отказ от канонизированных образов. Взгляды мастеров обратились к искусству средних веков, эпохи Возрождения, стран Востока, Древней Руси. Критерием прекрасного в искусстве романтизма стало все необычное, выраженное в многообразных формах. Декор ювелирных украшений строится теперь на сочетаниях элементов из разных эпох и стилей. Одной из признанных европейских столиц историзма как художественного стиля стал Санкт-Петербург. Романтики

поэтизировали старину, окружали ее ореолом возвышенных чувств. Утонченность, изысканность, холодность ампира уступили место фантастике, экзотике, причудливости. На смену ампиру пришла эклектика.

В ювелирном искусстве диадемы, броши-заколки и камеи сменились гребнями, брошами, парными браслетами, фероньерками. Свободная трактовка идей и образов европейских исторических стилей, вариации с эле ментами и орнаментами восточных искусств (особенно японского и китайского), свои русские, национальные, традиционные образы — вот то сильное влияние, которое оказал историзм на вкусы российских потребителей. Теперь главной задачей мастера- ювелира стало — органично соединить в одном изделии и элементы разных стилевых систем как конструктивные, и орнамент.

Связанные самым тесным образом с меняющимися условиями исторического быта, ювелирные украшения играли роль своеобразных знаков, которые сообщают нам о со циальном статусе владельца. Однако социально-престижное значение ювелирных изделий, а также способы их художественного воплощения остаются глав ными и сегодня. Популярность резных камей стиля ампир в начале XIX века возвращается к нам в начале XXI, пример тому — камея из агата современных московских ювелиров.

Татьяна ЗУЙКОВА, Александр ПИВОВАРОВ

Иллюстрации предоставлены авторами.

АНТИКВАРИАТ, ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ № 12 (13) Декабрь 2003

Источник: antiqueland.ru

Эстетика чисел: о золотом и серебряном сечении в искусстве

На первый взгляд, искусство вещь стихийная. Кажется, что художник пишет так, как видит, музыкант создает музыку согласно тому, что поет его душа. Сложно поверить в то, что эстетика поддается математическому объяснению. Однако так и есть. О золотом и серебряном сечении в живописи, музыке и архитектуре читайте в нашем материале.

Что такое золотое и серебряное сечение

Золотое сечение, или золотая пропорция – это обозначение определенного отношения частей и целого. Основное условие – равенство отношения частей между собой и каждой части к целому. На языке математики это можно сформулировать так:

Золотое сечение – это соотношение двух величин, при котором большая величина относится к меньшей как сумма этих величин к большей.

Такое соотношение считается универсальным, в теории, по этой причине его и назвали «золотым». Однако точное происхождение термина до сих пор остается неизвестным. Само соотношение было еще в Месопотамии, Египте и Древней Греции. За 300 лет до н.э. Евклид зафиксировал это идеальное соотношение в своем труде «Начала» при построении правильного пятиугольника.

К этому понятию обращались и Леонардо да Винчи и Лука Пачоли. Однако первое дословное употребление термина случилось лишь в 1835 году в примечании к книге Мартина Ома «Чистая элементарная математика». Автор книги отмечает, что этот термин часто использовался до него. Скорее всего, термин бытовал в устной традиции и не фиксировался на бумаге.

Происхождение понятия «серебряного сечения» еще более туманно. Интересно, что четкого и универсального определения у этого термина нет. Однако мы знаем, что по аналогии с «золотым сечением» оно обозначает математическое понятие, выражающее устойчивое соотношение, выделяемое эстетически.

Одно из определений серебряного сечения принадлежит Андрею Чернову и звучит так:

Серебряное сечение – это отношение целого отрезка к меньшему как длины окружности к ее диаметру, то есть пи.

Разницу между золотым и серебряным сечением исследователь объясняет так:

«Если «золото» — простая геометрическая симметрия и способ гармонизации прямого, то «серебро» — гармония, сопрягающая прямое и круглое.

Как это выглядит математически

Есть две формулы золотого сечения и два числа, обозначающие его: мажорное (Ф) и обратное ему – минорное (Ф1):

Ф = (√5 + 1) : 2 = 1,618.

Ф1 = 1 : Ф = (√5 – 1) : 2 = 0,618.

(формулы взяты из работы Андрея Чернова).

Геометрически это выглядит так:

В свою очередь, серебряное сечение можно математически описать через разные формулы.

Например, в виде цепной дроби или бесконечно вложенных радикалов.:

Как это выглядит на практике

Математические формулы обеспечивают точность и выверенность, однако совершенно не наглядны для несведущего в алгебре или геометрии человека. Куда понятнее разобрать золотое и серебряное сечение на примерах из произведений искусства или реальной жизни.

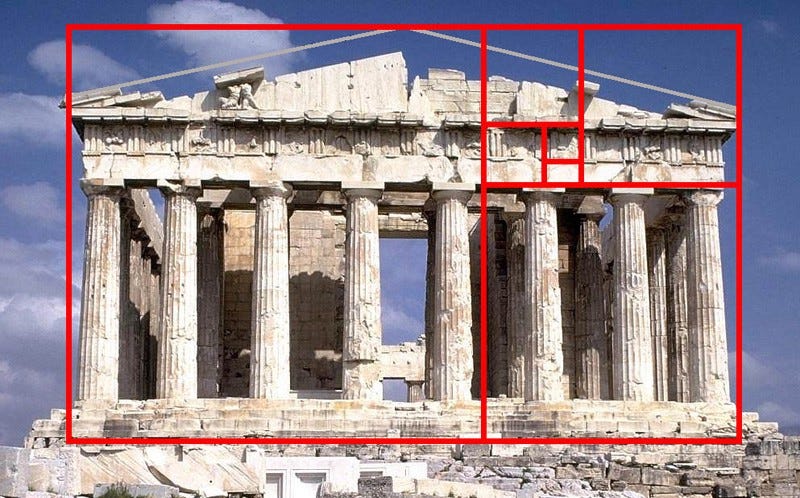

Например, пропорции пирамиды Хеопса приближены к золотому сечению и числу пи. Соотношение высоты к основанию равняется 14/22 (высота = 280 локтей, а основание = 440 локтей, 280/440 = 14/22). Такие же величины использовались при возведении пирамиды в Мейдуне, однако частотно они не применялись. Золотое сечение можно заметить в фасаде древнегреческого Парфенона и в постройках древних Помпей.

Леонардо да Винчи использовал золотое сечение при написании своих живописных работ. Посмотрим на Мона Лизу и Иоанна Крестителя. Если мы проведем линии, то увидим золотое сечение по спирали Архимеда с вписанными в нее прямоугольниками. Такие же прямоугольники можно отметить и на картине «Тайная вечеря».

Многие картины на религиозную тематику также были написаны согласно золотым пропорциям: «Святое семейство» Микеланджело, «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти, «Троица» Андрея Врубеля и «Явление Христа народу» Александра Иванова. Альбрехт Дюрер и вовсе пытался обосновать строение идеального человеческого тела через математические пропорции золотого сечения, однако результаты размышлений оказались обратными. Итогом четырех книг о пропорциях человеческого тела стал вывод о том, что судить об абсолютных формах касательно человека невозможно.

Необычно осознавать, что сечение – понятие геометрическое и визуальное – может быть применено не только в пространственных, но и во временных видах искусства. Например, трехголосная инвенция И.С. Баха имеет соотношение частей согласно «золотому сечению»: 1 часть — 17 тактов, 2 часть — 24 такта (погрешности выравниваются за счёт ферматы в 34 такте).

Золотое сечение может быть заложено и в поэтическом или прозаическом тексте. Мы это замечаем через симметрию подобия частей и целого. Разделения работы на части за счет кульминационных точек. Ярким примером считается поэзия А.С. Пушкина.

Н. Васютинский анализировал поэзию Пушкина через количество строк в одном произведении и соотношение частей в нем. Выяснилось, что Пушкин часто выбирал размер в 5,8, 13,21 и 34 строки, а это соответствует числам из последовательности Фибоначчи. Тем временем исследователь Э.К. Розенов проанализировал стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» и выяснил, что его части соотносятся друг с другом согласно золотому сечению.

Серебряное сечение также встречается во многих произведениях искусства.

Андрей Чернов, например, доказал, что «Медный всадник» А.С. Пушкина написан в пропорциях, выверенных по серебряному сечению. В таких же закономерностях сформировано и «Слово о полку Игореве» — известный памятник древнерусской литературы. Такая закономерность выражается в том, что отношение числа стихов во всех частях произведения к числу стихов первой и последней части равняется числу 3, 14, то есть числу π.

Автопортрет Леонардо да Винчи создан по канонам серебряного сечения. Если мы визуально поделим его на прямоугольные части, то получатся немного вытянутые прямоугольники, стороны которых соответствуют пропорциям серебряного сечения.

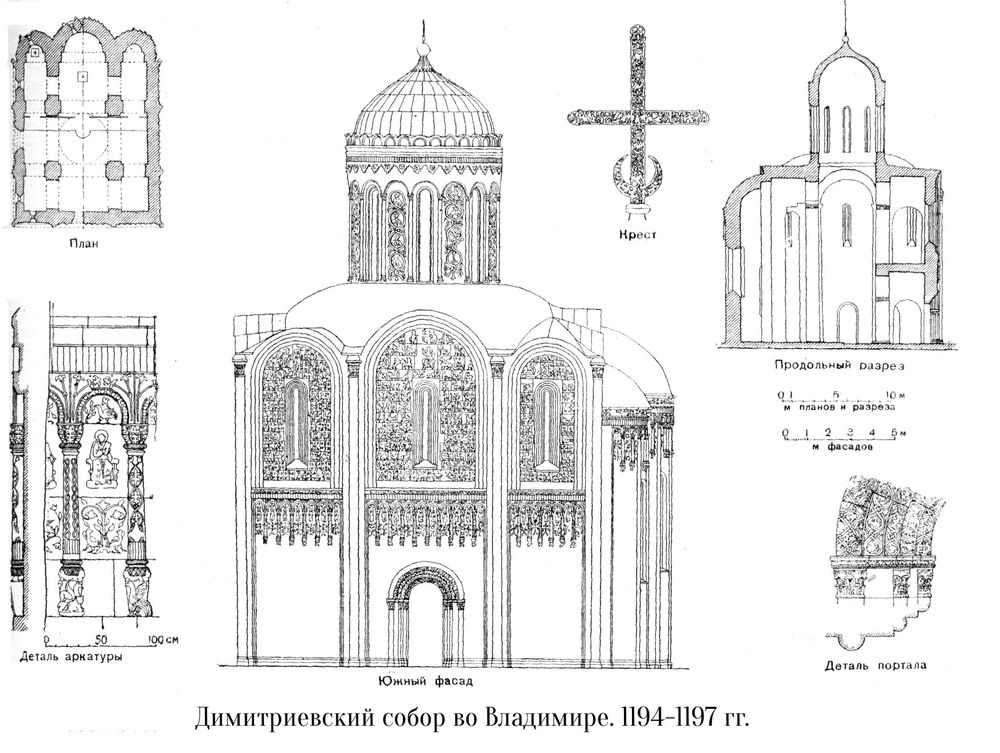

Серебряные пропорции можно встретить в проектах соборов православных церквей. Так, например, серебряное сечение присутствует в Георгиевской и Успенских в Старой Ладогея, Владимирской церкви и Дмитриевском соборе во Владимире. Постройки датируются XII веком.

Однако помимо известного золотого и менее нашумевшего серебряного сечения существуют и другие виды пропорций, которые называют металлическими сечениями. Они изучены гораздо скромнее и редко применялись в искусстве или реальной жизни. Например, существует еще и бронзовое сечение. Нагляднее всего сравнить их на примере прямоугольников.

Материал подготовлен по данным из открытых источников.

Фото на главной: bleckarchitects.com

Источник: scientificrussia.ru

Рисунки серебром и золотом: уникальная выставка великого искусства в Британском музее

Эта техника требует виртуозного мастерства и отточенных движений , а потому к ней прибегают лишь подлинные мастера. Британский музей и Национальная галерея искусств из Вашингтона представляют исключительную выставку « Рисунки серебром и золотом: от Леонардо до Джаспера Джонса». Впервые в истории одна экспозиция собрала около 100 великолепных работ , выполненных металлическими иглами.

Ценители искусства получили уникальный шанс увидеть произведения художников начиная с 15 века и до наших дней. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн Старший , Рембрандт, Эдвард Бёрн-Джонс, Уильям Холман Хант и Джаспер Джонс — вот лишь некоторые имена.

« Серебряная игла», «серебряный карандаш» ( или , шире , «металлическая игла») — особая техника , при которой художник наносит линии металлическим стилусом на специально обработанную поверхность.

« Это искусство сродни алхимии. Сначала художник должен изготовить специальный состав из вываренных костей животных [с добавлением гипса , мела и других ингредиентов, — ред. ] и густым слоем нанести его на бумагу или пергамент. Затем используется палочка из мягкого металла ( предпочтительно серебра или золота), которая оставляет след на поверхности , создавая видимый рисунок», — поясняет британский искусствовед Джонатан Джонс.

Выставку предваряет 10-минутный фильм , описывающий процесс подготовки бумаги и последующего нанесения рисунка. Затем зрители переходят к просмотру экспозиции

Выставка впервые исследует развитие техники на протяжении шести столетий и демонстрирует большое разнообразие художественных стилей , которые она охватывает. Во время Ренессанса металлическая игла была популярна к северу и югу от Альп — пока её примерно в 1550-х годах не вытеснил более дешёвый графит.

Но и позже в Северной Европе эту технику продолжали использовать при подготовке печатных изданий или для дорожных зарисовок. С конца 17-го века она была практически забыта — до 19-го столетия , когда восхищение эпохой Возрождения вновь вызвало её к жизни. Некоторые художники в Европе и США используют серебряную иглу до сих пор.

Иллюстрация: Альбрехт Дюрер , «Голова мальчика , склонённая влево» ( ок. 1505 — 1507 годов). Британский музей

Источник: artchive.ru