Каким образом Дагестан превратился в самый крупный нелегальный рынок золота России? Этим вопросом в воскресенье, 3 апреля, в эфире государственного телеканала «Россия» задавались ведущая программы «Специальный корреспондент» Мария Ситтель и журналист Борис Соболев.

Видео поражает своей целенаправленностью. На всей территории огромной страны среди множества регионов корреспонденты телеканала «Россия» выбрали именно Дагестан и Махачкалу. (Хотя, прямо скажем, в теме оптовой торговли золотом в республике скорее лидирует Хасавюрт).

Кроме того, многие заявления, прозвучавшие в передаче, не имеют фактических подтверждений и не соответствуют действительности. Создаётся впечатление, будто после декабрьских событий на «Манежке» в 2010 году центральные телеканалы активно продвигают осквернение репутации нашего региона в масштабах всей страны. И это в период всё возрастающего стремления многих дагестанцев и республики в целом к экономическому, внутри- и внешнеполитическому становлению. Как ни странно, эти выпады центрального СМИ в сторону республики, прошедшие через несколько дней после годовщины теракта в московском метро, совпали с первой победой ФК «Анжи» в третьем туре чемпионата России по футболу. А также с заявлениями полпреда президента РФ в СКФО Александра Хлопонина, что Дагестан претендует на право принимать ЧМ по футболу — 2018, и о расширении туристического кластера на территории нашей республики.

Золото и серебро в Дагестане. Магазин Ювелирного дома «Тримиата»

Кому это нужно?

Совет клуба «Российская ювелирная торговля» в открытом обращении к участникам рынка, считает, что негативное представление ювелирного рынка оправдывает бюджетные затраты на создание ещё одной карательной государственной структуры.

На сайте Правительства РФ уже вывешен проект постановления об организации Федеральной службы по контролю за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Судя по указанной в проекте предельной численности работников предполагаемой службы в регионах (по 19,5 человека на региональную инспекцию), уже сейчас понятно, что пользы она не принесёт. Этого будет абсолютно недостаточно для замещения существующих ныне функций Пробирной палаты. Возникает ощущение, что под видом саморегулирующейся организации создаётся новая структура с ещё большей коррумпирующей составляющей, за которой прячется намерение захватить функцию пробирования и клеймения ювелирных изделий.

Окружая пьедестал

«Хватка коррупции не ослабевает, она держит за горло всю экономику, — цитирует ведущая программы Мария Ситтель президента РФ Дмитрия Медведева, — фильм как раз об этом». Далее — видеоряд с панорамой Махачкалы, крупным планом — Центральная джума-мечеть, девушки в хиджабе, мужчина за рулём автомобиля дружелюбно выкрикивает съёмочной группе «Салам алейкум!» При этом голос за кадром:«Столица Дагестана — город трёх границ: сухопутной, морской и воздушной — огромный криминальный узел, куда стекаются контрабандные реки из Турции, с арабского Востока и стран юго-восточной Азии. В последние годы в Махачкале сформировался крупнейший на всём постсоветском пространстве чёрный рынок золота».

В Дагестанских горах нашли крупное месторождение золота

Затем картинка с «26 бакинских», в районе ТЦ «Пассаж». Далее показывают женщин, торгующих золотом на махачкалинском рынке. Голос за кадром: «Контрабандистки буквально бравируют тем, какой из уголовных авторитетов крышует их прилавок, кому из республиканских министров он доводится братом, и сколько денег заряжено «»за то, чтоб ни один мент на эту улицу и носа не сунул»».

Затем корреспонденты наносят «удар» по дееспособности нашей полиции.

— Проверка-то будет или нет? — спрашивает журналист Соболев якобы у офицеров ДЭБа.

— У нас нету бумаги проверить.

— Вы боитесь туда соваться что ли?

— Абсолютно нет! — с сильным кавказским акцентом отвечает якобы офицер, чьё лицо скрыто.

«С большим трудом мы уговорили офицеров махачкалинского ДЭБа проверить хоть один из золотых рынков. Иначе как обложившись красными корочками, в открытую с телекамерами туда было не попасть».

Они входят в торговое помещение. «Ситуация накаляется мгновенно. Как только в набежавшей толпе слышится звук, похожий на звук передёргиваемого затвора автомата, спешно ретируемся из здания. Двухминутная проверка окончена, нарушений в сфере оборота драгметаллов не обнаружено».

Соболев спрашивает офицеров: «То есть полномочия милиции закончились тем, что нас выставили за дверь, — правильно я понимаю?», — мужчины опускают голову.

Таким образом, «Специальный корреспондент» поставил большой знак вопроса о полномочиях и ответственности МВД всей системе власти, начиная от президента России Дмитрия Медведева, заканчивая президентом РД Магомедсаламом Магомедовым. По информации «ЧК», глава республики уже запросил справку по этому вопросу.

Много шума из ничего

На всех ювелирных изделиях из драгоценного металла должны стоять два оттиска: именник, который содержит индивидуальные знаки изготовителя и знаки, указывающие на год клеймения, и государственная проба благородных металлов, фиксирующая количество благородных металлов в сплаве. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.1998 № 106 «О Российской государственной пробирной палате» опробование и клеймение осуществляются Российской государственной пробирной палатой при Министерстве финансов РФ. Сейчас используют клейма с изображением женской головы в кокошнике.

В стране действуют всего 19 госинспекций пробирного надзора, в юрисдикцию каждой входят несколько субъектов. Примечательно, что одна из них — «Прикаспийская» госинспекция пробирного надзора — благодаря Кубачинскому комбинату народных промыслов со времён СССР находится в Махачкале и помимо Дагестана осуществляет деятельность в Ингушетии и Калмыкии.

Если на ювелирном изделии стоит «левая» проба, то в соответствии с российским законодательством это ещё не является преступлением. Правонарушением является попытка продажи такого изделия.

То есть зафиксированный в ходе контрольной закупки факт продажи такого изделия — всего лишь административное правонарушение (влечёт административный штраф), и является основанием для проведения следственных мероприятий, установления происхождения ювелирного изделия и канала по которому оно попало на прилавок. (УК РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ, ст. 181 «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм».) Если не будет доказано, что продавец заведомо знал, что на изделии подделана государственная проба, то он освобождается от уголовной ответственности. Более того, если у продавца нашли клеймо, которым можно подделать пробу, — это тоже не является нарушением, если не доказано, что он клеймит и продаёт изделие как ювелирное украшение, выдавая свою отметку за государственную пробу.

Жёлто-прессовый фальсификат

«Теневой оборот махачкалинских ювелирных рынков уже оценивается экспертами где-то в $ 2–2,5 млрд в год, – сообщает Борис Соболев. – Это больше чем годовой бюджет всей республики». При этом непонятно, кто эти «эксперты» и на основании каких данных они сделали такие точные выводы? Если рынки действительно незаконные, то есть на них не установлены кассовые аппараты, не ведётся учёт товарно-денежного оборота, то как можно посчитать, сколько денег проходит через эти «рынки Махачкалы»? С такой же уверенностью корреспонденты могли бы назвать сумму и в двадцать миллиардов долларов, и в двадцать пять.

Идею фильма можно свести к тому, что эти »незаконные 2,5 млрд» долларов направляются в лес для финансирования терроризма. По представлению корреспондентов т/к «Россия», именно в Дагестане существуют крупнейший оптовый чёрный рынок золота, снабжающий деньгами террористов на территории страны.

Но на этом всевозможные ошибки и неточности, фигурирующие в фильме, не заканчиваются. Следом, например, говорится, что «знающие толк в золоте горские модницы в таких местах не отовариваются», и рынок называется именно перевалочной базой — оптовым рынком, «откуда ювелирный фальсификат расползается по всей России». Во-первых, многие «горские модницы» предпочитают покупать ювелирные украшения именно на рынках, а не в официальных магазинах. Во-вторых, то, что розничный пункт лоточной торговли ювелирными изделиями Борис Соболев называет оптовым рынком, — очень грубая ошибка. В Республике Дагестан нет таких площадок и мощностей, чтобы завалить фальсификатом всю Россию.

Что касается законности именно ювелирных рынков, действительно, в России запрещена так называемая лоточная торговля ювелирными изделиями. Драгоценности официально можно продавать только в магазине. По словам заведующего магазином «Московское золото» Мурада Изабакарова, для того чтобы переквалифицироваться в ювелирный магазин и легализовать розничную торговлю, «золотым рынкам» необходимо получить лицензию Пробирной палаты. Для этого необходимо наличие квалифицированного персонала в виде экспертов-оценщиков, хранилища с тремя рубежами охраны, увеличительных луп, плаката с примерами оттисков пробы, весов с четырьмя знаками, а главное — кассовых аппаратов. Именно в отсутствии кассовой техники заключена основная проблема ювелирных рынков.

Кроме того на видео присутствуют кадры, отснятые в ювелирном центре «Бронницкий»: продавцы в белых перчатках достают украшение с прилавка. За комментарием «ЧК» обратился к директору центра Гульнаре Хасаевой. По её словам, в феврале в ювелирный центр пришли два русских парня с камерой и просили разрешение произвести видеосъёмку. Работники «Бронницкого» поинтересовались, с какой целью журналисты собираются снимать, не провокация ли это. «Эти люди сказали, что снимают фильм о дагестанских народных промыслах, и у наших сотрудников не было причин отказать в видеосъёмке, — вспоминает Хасаева. — В фильме название ювелирного центра не упоминалось и не сказано ничего порочащего честь нашего магазина, но, конечно, в этом контексте и в этой передаче мы не хотели бы участвовать», — говорит директор.

Возврат возможен!

Далее в фильме сообщается, что проданные ювелирные изделия обмену и возврату не подлежат, мол, «это общеустановленный законом о торговле порядок». Надо заметить: на видео против обмена и возврата ювелирных изделий выступил сопредседатель Высшего совета Гильдии ювелиров России Флун Гумеров: «Люди попользуются и вернут, и при этом нет никакой гарантии, что вернут с тем же бриллиантом, который купили в магазине». Скажем прямо: собственник одного из крупнейших ювелирных заводов страны, старейшего в России «Красносельского Ювелирпрома», Флун Гумеров лукавит.

По мнению многих опрошенных «ЧК» экспертов, для осуществления обмена и возврата ювелирных украшений никто не мешает нанять в магазин эксперта-оценщика, который бы сверил вес и качество возвращаемого ювелирного изделия с тем, что указано в чеке и на бирке. Другое дело, если товар в магазине — комиссионный, то есть не принадлежит продавцу, и полученные с продажи деньги продавец отчисляет хозяину украшений, предварительно удержав свою комиссию. В таком случае продавцу придётся возвращать покупателю за товар свои собственные деньги. Ни один продавец, конечно, не согласится на эти условия, чем и объясняется такая негативная позиция Флуна Гумерова.

PR-война?

За комментарием мы также обратились к заместителю начальника Управления информационной политики и пресс-службы президента РД Зубайру Зубайруеву. По его словам, появление неквалифицированных и негативных материалов в отношении Республики Дагестан приобрело тенденциозную форму у российских СМИ.

Достаточно вспомнить подобный контекст в передаче телеканала «НТВ» про аварию дагестанского самолёта в аэропорту «Внуково» в декабре 2010 года. Вырезав из эфира всё положительное, создатели программы оставили в ней лишь одни негативные моменты.

Источник: chernovik.net

Из чего дагестанское золото

История ювелирного искусства, да и в общем декоративно-прикладного искусства Дагестана имеет глубокие корни. Если обратиться к данным археологии, то есть сведения, что в Дагестане производили ювелирные украшения еще в эпоху бронзы. Конечно, эти изделия по своему декоративному оформлению архаичны и примитивны. Но уже в то время дагестанские мастера делали украшения из бронзы: кольца, перстни, браслеты, цепочки, подвески, различные булавки, заколки, подвески, фибулы – застежки для туники, а к мужскому костюму делали разнообразные нашивки из бронзы, бляхи и поясные пряжки и т. д.

Помимо этого, изготавливали украшения для убранства коня и предметы быта.

По мере совершенствования и развития человечества усложнялись технологии обработки металла и осваивались новые – начали изготавливать изделия из серебра и золота.

В исторических сочинениях VI в. н. э. упоминается аул Кубачи под персидским названием Зирихгеран, что означает «кольчугоделатели», «бронники», позже Зирихгеран получил тюркское название «Кубачи» – с тем же смыслом.

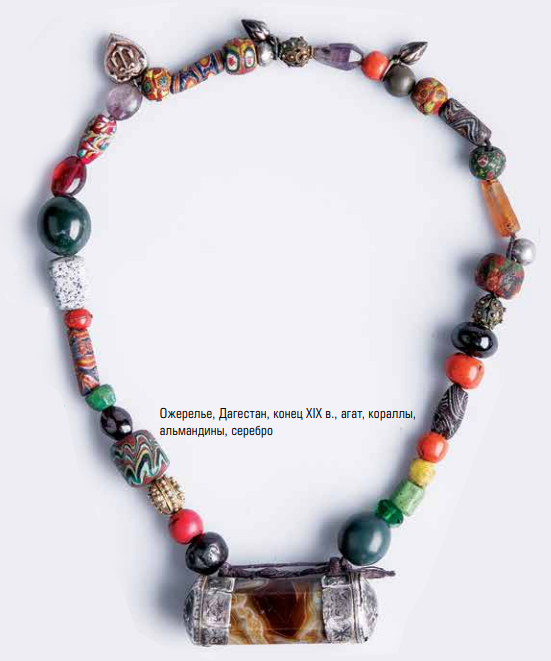

До нас дошли изделия из серебра, изготовленные дагестанскими мастерами, – амулетницы XV–XVI вв., обнаруженные в ауле Кубачи. По своему композиционному решению они представляют собой некую коробочку, украшенную различными камнями – бирюзой, сердоликом, альмандином и другими декоративными элементами.

В более поздний период, в частности в XVIII веке, когда дагестанские этносы начали контактировать с соседними народами, наши мастера стали выезжать за пределы Дагестана – в Иран, Сирию, Саудовскую Аравию и другие восточные страны.

Кроме этого, мало кому известно, что дагестанские ювелиры того времени посещали и Европу. Об этом свидетельствует тот факт, что некий дагестанский ювелир был принят при дворе французского короля, которому была подарена кубачинская сабля, а тот в ответ наградил ювелира грамотой с гербовой печатью. Этот документ до сих пор хранится в ауле Кубачи. Другими словами, можно сказать, что XVIII век для дагестанского искусства был периодом бурного развития.

Посещая другие страны, дагестанские мастера стали заимствовать какие-то стилистические элементы, орнаменты, технические приемы, что, конечно же, обогащало ювелирное искусство Дагестана. XIX век стал для дагестанского ювелирного производства периодом расцвета. В первую очередь, благодаря тому, что о мастерах из Дагестана узнали далеко за пределами республики.

Конечно, в период Кавказской войны развитие несколько приостановилось, но уже по завершению войны ювелирное производство в Дагестане стало стремительно развиваться. Дагестанские златокузнецы, начиная со второй половины XIX в., начали работать в соседних городах и странах. К примеру, братья Тубчиевы – известные кубачинские мастера того времени, работали при дворе последнего российского императора Николая II.

Следующий этап развития ювелирного искусства – с 60-х гг. XX в., когда большое внимание уделялось народным промыслам, по всей стране создавались художественные комбинаты, в том числе они были созданы и в Дагестане – в Кубачах, Гоцатле.

Исторически на территории Дагестана существовало несколько крупных ювелирных центров – Кубачи (даргинцы), Гоцатль (аварцы) и Кумух (лакцы). Помимо этого существовали и мелкие центры, которые были малоизвестны и поэтому малоизучены.

Женские ювелирные украшения, являясь неотъемлемой частью национального женского костюма, выделяются невероятным многообразием художественных форм. Так, по одежде и украшениям женщины можно было определить не только ее национальность, но и принадлежность к определенному вольному обществу, а иногда и к конкретному аулу.

У кубачинских женщин мы наблюдаем очень красивые браслеты. Браслеты кубачинских мастеров отличает особая форма, они богато украшены камнями. Кубачинские мастера чаще всего отдавали предпочтение таким камням, как альмандин, бирюза, сердолик, мелкий жемчуг. Совершенно необычны по своей форме кубачинские кольца-перстни.

Они отличаются массивностью верхней части, напоминающей чем-то коробочку созревшего мака. Сейчас трудно предполагать, чем обусловлена такая форма.

Браслет, Дагестан, с. Кубачи, сер. ХХ в., серебро, позолота, бирюза, сердолик

Такие композиции создавались неслучайно, они обусловлены определенными традициями и эстетическими предпочтениями. У кубачинок также можно встретить особые браслеты-обереги. Такие браслеты имеют подковообразную форму, а на концах можно разглядеть как бы глаза какого-то пресмыкающегося – лягушки или змеи. Их изображение раньше считалось своеобразным оберегом не только у кубачинцев, но и у всех дагестанских народов. В Кубачах ювелирные украшения имели некое сакральное значение – семейные украшения передавались из поколения в поколение, их нельзя было продавать.

Изделия гоцатлинских мастеров отличались от кубачинских большей сдержанностью. В Гоцатле мы наблюдаем большое количество украшений: браслеты, кольца, височные подвески, пряжки различной формы, украшенные также гравированным черновым орнаментом. Как правило, дополнялись эти украшения сердоликом и кораллом.

Аварские мастера, живущие в Закавказье, под влиянием восточных традиций в своих работах использовали обилие разноцветных камней, золочение, накладную филигрань. Эти украшения были очень массивными. Например, свадебный костюм закаталинской невесты со всеми украшениями мог весить около двадцати пяти килограммов!

Кумухские мастера также отличались от других дагестанских мастеров. Они впервые в Дагестане стали изготавливать женские украшения с использованием техники филиграни. Это тончайшая, очень сложная и кропотливая работа. Изюминкой лакских мастеров считались женские пояса, выполненные в технике филиграни. Для их украшения использовались различные камни.

Лакские мастера обязательно покрывали свои украшения позолотой, что придавало им богатый и изысканный вид. Они наиболее часто выезжали за пределы Дагестана, и поэтому в их работах прослеживаются более утонченные орнаменты.

В Гунибском районе в с. Ругуджа тоже занимались ювелирным производством. Украшения ругуджинских мастеров отличаются сдержанным убранством и лаконичными формами. В парных подвесках, нашиваемых на свадебное платье и головной убор аварок «маргъал», встречается стилизованный образ лошадок, развернутых друг к другу спинами.

Свадебный наряд ругуджинской невесты дополняла большая многоярусная подвеска – «куц». Она крепилась на колечках к туникообразному платью-«горде» по центру. Иногда по бокам платья цепляли еще по 2 или 4 амулетницы.

Особенности мужских украшений в Дагестане

Мужской костюм различных национальностей Дагестана мало чем различался. Как правило, это были традиционные черкески, украшаемые в нагрудной части карманами, в которые вставлялись газыри.

Существует несколько предположений, для чего носили газыри. Многие считают, что это делалось для того, чтобы защитить грудь от удара холодного оружия, кто-то говорит, что если газыри имели полую структуру, то их использовали для хранения пороха. А с точки зрения эстетики газыри дополняют мужской костюм, делая его более привлекательным.

Газыри изготовлялись разными способами. В основном их делали из серебра, затем гравировали и покрывали чернью. Были также газыри, которые делали из металла с нанесением золотой насечки или из слоновой кости.

Обязательным элементом мужского костюма был пояс или ремень. Они могли быть различной формы – кинжальные или кинжально-шашечные. Ремни, как правило, делались из сыромятной кожи и могли быть дополнены серебряными или железными с золотой насечкой элементами – пряжками, подвесками и т. д.

Отдельно хочется сказать о производстве холодного оружия, которое тоже можно отнести к ювелирному искусству. Традиционно здесь использовалась техника гравировки по серебру с последующим нанесением черни, позолоты.

В конце XIX – начале XX века стала популярной техника насечки золотом по металлу. В большом количестве использовалась слоновая кость, дагестанские мастера даже освоили технику нанесения на нее золотой насечки – это очень сложная и трудоемкая работа. Подобная технология, насколько нам известно, больше нигде не встречается. Еще применялась техника цветной эмали, ее родоначальниками были братья Тубчиевы.

Современным мастерам есть на что опереться, с кого брать пример. Тем не менее, многие в погоне за рублем зачастую не соблюдают традиции дагестанских мастеров прошлых лет, для них важно побольше сделать и побыстрее продать. Это очень печально. Но радует то, что есть и такие, кто понимает, что нужно сохранить ювелирные традиции, веками сложившиеся в Дагестане. Хочется надеяться, что в наше время и в будущем ювелирное искусство Дагестана будет развиваться, а изделия дагестанских мастеров будут так же востребованы в мире, как и в прошлые времена.

Материал подготовила: Татьяна Борисенко

Особая благодарность Центру этнической культуры за предоставленные фотографии.

Источник: xn—-7sbbd9ajafg5ef3m.xn--p1ai

Немного о дагестанских украшения

В промышленности Дагестана сегодня на инвестиционных площадках создаются новые производства, идет возрождение крупных заводов, благодаря которым во времена СССР Дагестан не был «депрессивным регионом». Дагестан не был дотационной республикой, а обеспечивал себя сам всем необходимым.

В Дагестане наряду с крупными промышленными предприятиями успешно работала индустрия народных художественных промыслов. В Кубачи, Гоцатле и в Махачкале производились ювелирные изделия.

И, несмотря на все, что происходило в 90-е годы и происходит сегодня вокруг Дагестана, главным дагестанским брендом остались кубачинские ювелирные изделия, которые продаются в тысячах ювелирных магазинов по всей стране. Производство золотых украшений началось в Дагестане в 90-е годы.

В результате распада СССР и возникновения межнациональной напряженности в Дагестан из бывших «братских» социалистических республик – из Средней Азии, Казахстана, республик Закавказья – начали возвращаться ювелиры – этнические дагестанцы, работавшие с золотом на крупных заводах или в ювелирных мастерских в этих регионах. Привыкшие к городским условиям жизни, они оседали в городах Дагестана и начинали производить золотую продукцию в домашних условиях.

Ассортимент изделий из золота сегодня представляет собой цепи и браслеты ручной вязки, женские ювелирные украшения с камнями и без камней: кольца, серьги, браслеты, колье, кулоны, броши, изготовленные как в классическом стиле, так и под современные брендовые изделия. С давних времён кубачинские изделия были образцом того, насколько качественной может быть такая работа. Неудивительно, что художественные произведения местных умельцев участвовали в канадской, японской и бельгийской выставках. Там работы получили награды и признание. А также стали лауреатами и победителями самых различных конкурсов в России и за ее пределами.

Источник: goldisural.ru